2012—2021年国家自然科学基金脑卒中中医内科研究领域申请与资助分析

——基于 CiteSpace的可视化分析

徐 鹏,赵京霞,高铸烨,张冬梅,黄 琳,叶 涛,袁 恺,毕明刚

(1.国家自然科学基金委员会医学科学部,北京 100085;2.长春中医药大学附属医院,长春 130021;3.首都医科大学附属北京中医医院/北京市中医研究所,北京 100010;4.中国中医科学院西苑医院,北京 100091;5.北京中医药大学东直门医院,北京 100700;6.浙江中医药大学基础医学院,杭州 310053;7.贵州中医药大学第一附属医院,贵阳 550025;8.云南中医药大学,昆明 650500)

脑卒中是我国成年人致死、致残的首位病因,具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的特点,严重威胁着国民的身体健康[1]。2016年全球疾病负担(global burden of disease,GBD)研究估计,中国是全球卒中终生风险最高的国家[2]。尽管我国的脑血管病防治工作已初显成效,但随着社会老龄化和城市化进程加速,居民不健康生活方式流行,心血管病危险因素普遍暴露,我国脑卒中疾病负担有爆发式增长的态势,我国脑卒中防治仍面临巨大挑战,防治体系亟待进一步加强[3]。中医药已广泛应用脑卒中防治临床实践[4],其有效性已写入了教科书和行业指南[5-7],然而缺乏中医药干预的高质量基础研究证据,是限制其疗效得到国际广泛认可的瓶颈之一。国家自然科学基金委员会(National Natural Science Foundation of China,NSFC)以支持基础研究为主线,聚焦基础、前沿、人才,着力培育源头创新能力,是我国支持基础研究的主要渠道之一,不仅体现了国家对学科的战略引导, 更代表了学术界的科研重点及动向,其资助重点亦成为基础研究的重要风向标。

本研究以2012-2021年国家自然科学基金中医内科(H3108)脑卒中研究项目为研究对象,运用文献计量学的方法,深入探讨10年来NSFC资助下中医药防治脑卒中方向的研究热点及新兴趋势, 以期为本领域科研团队及科研决策者宏观把握中医药防治脑卒中研究的整体动向及后续研究提供思路与方法引导。

1 资料和方法

1.1 数据来源

基于NSFC 科学基金网络信息系统,申请代码限定为 H3108(中医内科学),以关键词作为检索策略,缺血性中风:“脑梗死”“脑梗塞”“脑缺血”“缺血性中风”等。出血性中风:“脑出血”“蛛网膜下腔出血”“出血性中风”等。资助类型选择:1)研究项目系列:面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划、国际合作项目和联合基金等。2)人才项目系列:青年基金、优秀青年科学基金、杰出青年科学基金等,筛选 2012-2021年申请与资助项目。

1.2 分析方法

采集负责人、依托单位、项目名称、项目关键词、资助类型、项目年度、起止年月、批准金额等信息,整理录入Excel 2019。采用基于Java平台的CiteSpace软件(5.8.R3)[8]。首先对原始数据进行去重复等转换,“Node Types”值分别设定为 author、institute、keyword,“Top N”值设定为 50,剪枝策 略 选 择“Pruning the mergednetwork”“Pruning slicednetwork”“Path finder”。

2 结果

2.1 2012-2021年中医内科脑卒中研究项目申请与资助总体情况

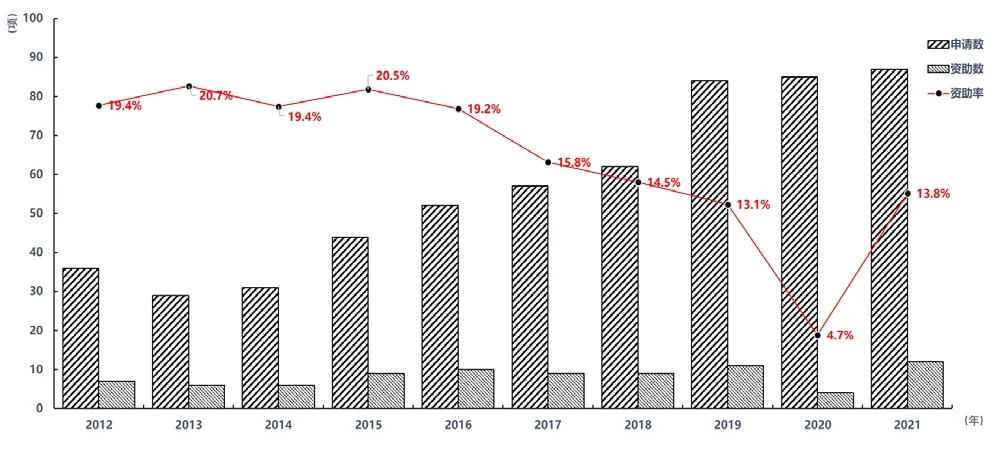

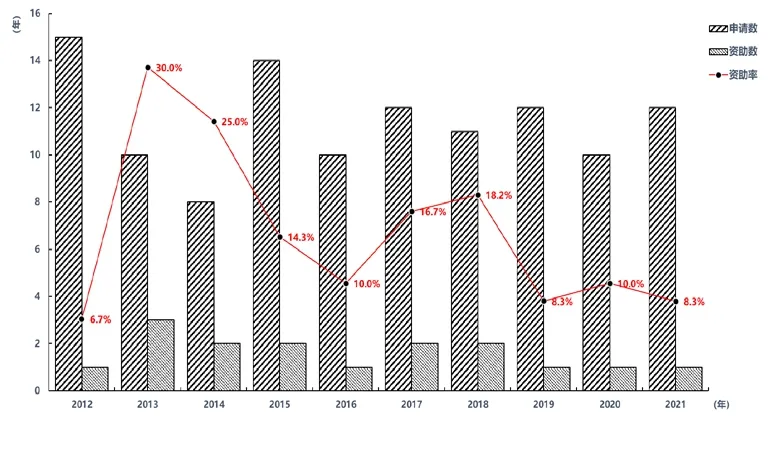

2012-2021年中医内科脑卒中研究共申请项目567项,资助项目83项,资助金额4 160万元。10年来项目申请数量明显上升,2021年所有类别项目申请数87项,是2012年的241%(表1)。2012-2015年各类别项目资助率从2012年的19.4%增长到2015年20.5%。从资助经费上看,前五年研究项目系列经费逐年增加,从2012年的361万元增长到2016年711万元,增长了近2倍。尽管从2017年开始项目资助率及资助金额出现短暂的下降,但2020年开始再次回升(图1)。

图1 2012-2021年中医内科脑卒中研究项目总体申请和资助情况

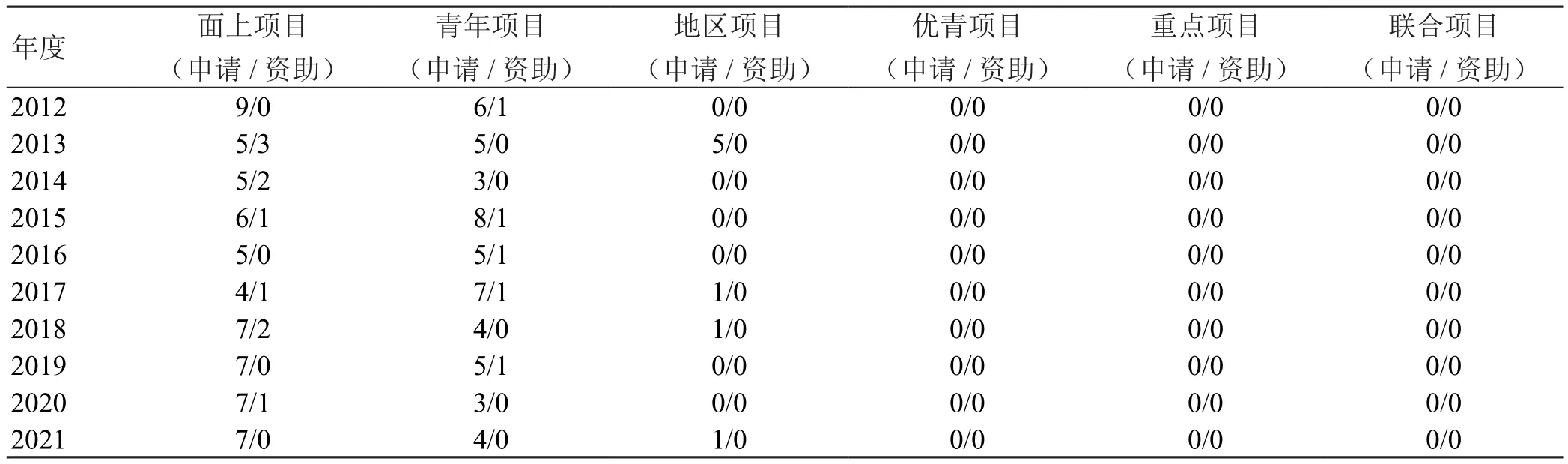

表1 2012-2021年中医内科脑卒中研究项目申请、资助数及资助经费情况

2.2 缺血性中风研究领域项目申请与资助情况

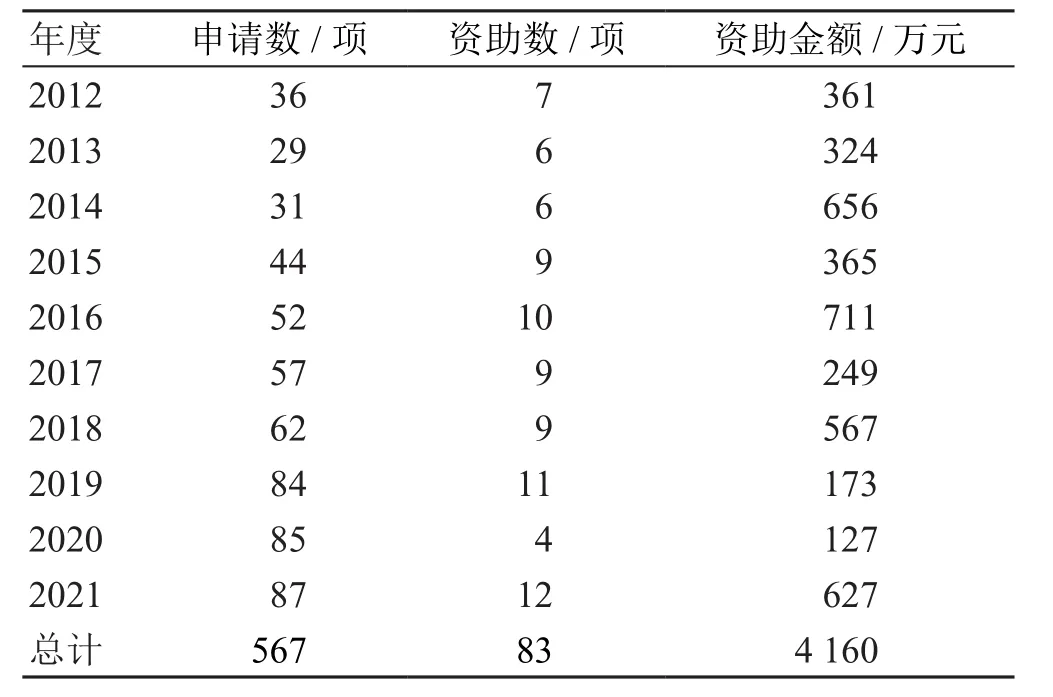

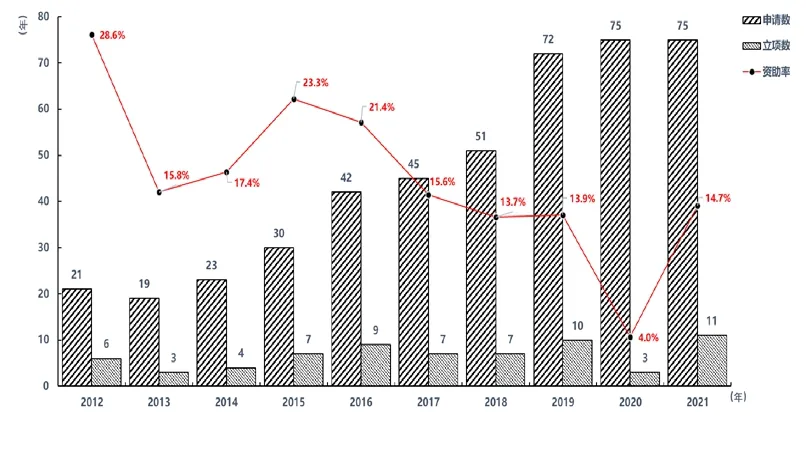

2012-2021年,缺血性中风中医药研究领域接收各类型项目申请451项,从2012年的21项增长至2021年的75项,增长了3.57倍,10年共资助项目67项,其中面上项目28项,青年项目28项,地区项目7项,优秀青年基金项目1项,重点项目2项,联合基金项目1项,资助金额3 365万元,占中医内科学中风病研究总资助金额80.8%(表2)。受限项政策影响,2013、2014年项目申请数均未明显增长,在2015年之后申请量均逐年稳步增长,但资助数量与申请量相比增长缓慢,资助率呈现波动下降趋势,2020-2021年再次回升(图2)。

图2 2012-2021 年中医内科缺血性中风研究项目申请和资助情况

表2 2012-2021年中医内科缺血性中风各类型项目申请和资助情况

2.3 出血性中风研究项目申请与资助情况

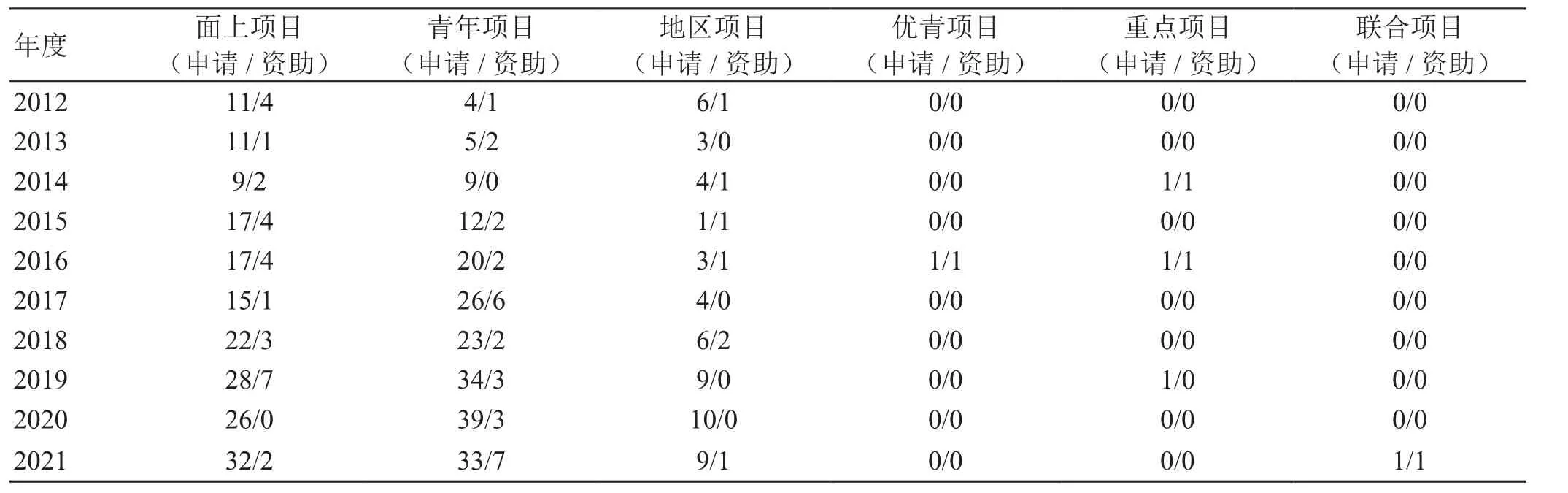

2012-2021年国家自然科学基金中医内科接收脑出血研究项目申请114项,从2012年的15项减少至2021年的12项,呈现波动性递减的趋势,10年共资助项目15项,其中面上项目10项,青年项目5项,总资助经费795万元,占中医内科脑卒中研究总资助金额24.1%(表3)。资助指标趋于稳定,资助率呈现“M型”变化,2021年降低至8.3%(图3)。

表3 2012-2021年中医内科出血性中风各类型项目申请和资助情况

图3 2012-2021 年中医内科出血性中风研究项目申请和资助情况

2.4 研究热点分析

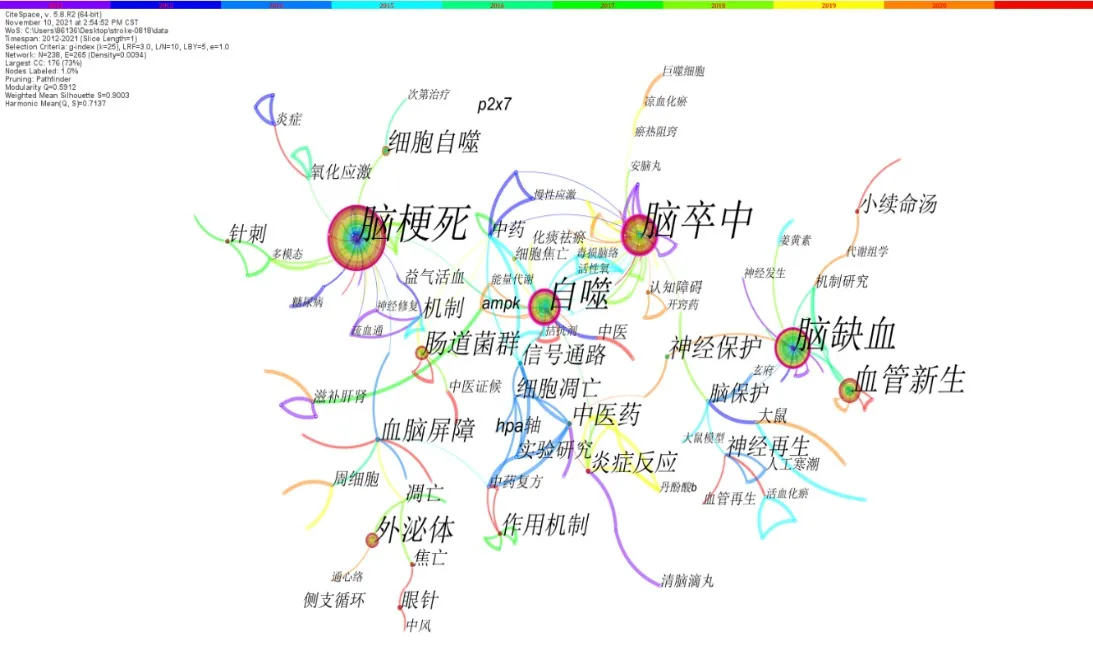

关键词是项目研究主题的高度概括和凝练,是项目的精髓所在,同一研究领域内广受关注的核心问题会形成频次高的关键词[9]。因此,捕捉高频次关键词,对于挖掘该领域研究主题特点与发展趋势具有重要意义[10]。本文分别以聚类视图(Cluster View)和时间线视图(Timeline View)两种形式呈现中医内科脑卒中领域研究热点及发展脉络。

2.4.1 关键词共现分析在关键词共现网络图谱中,节点大小代表了关键词共现的频次,节点及节点间连线颜色的变化代表关键词在不同时间年份出现及相互间建立联系的不同时间,连线的粗细代表节点间的共现强度[11]。高中心性和高频次的关键词代表一段时间内研究人员共同关注的问题,即研究热点。中心性测量网络中节点位置的重要程度,关键词的共现频次越高,中心性越高,表明节点在该领域越重要[8]。

2.4.1.1 缺血性中风研究领域缺血性中风研究领域关键词共现图谱中共有节点238个,387条连线,并通过修剪得出关键词共现可视化知识图谱,见图4。频次排名前15位的关键词依次是“脑卒中”(60次)、“脑梗死”(56次)、“脑缺血”(41次)、“自噬”(31次)、“血管新生”(20次)、“外泌体”(16次)、“肠道菌群”(12次)、“血脑屏障”(11次)、“中医药”(10次)、“神经保护”(10次)、“细胞自噬”(10次)、“作用机制”(9次)、“炎症反应”(9次)、“神经再生”(8次)、“机制”(8次)。排名前15位的高中心性的关键词为“脑卒中”(0.53)、“脑梗死”(0.37)、“脑缺血”(0.18)、“自噬”(0.16)、“脑保护”(0.07)、“肠道菌群”(0.06)、“中药”(0.06)、“血管新生”(0.05)、“血脑屏障”(0.05)、“作用机制”(0.05)、“神经再生”(0.05)、“氧化应激”(0.05)、“神经保护”(0.03)、“针刺”(0.03)、“炎症”(0.02),这些关键词在合作网络中具有较好的中介性,可以起到连接各个主要研究热点关键词的作用。综合高频次、高中心性关键词分布及其共现关系图谱分析,可以基本确定缺血性中风研究热点为:“外泌体”“自噬”“肠道菌群”“氧化应激”“炎症”“血管新生”“神经再生”“神经保护”。

图4 缺血性中风研究项目关键词共现图谱

2.4.1.2 出血性中风研究领域出血性中风研究领域关键词共现图谱中得到节点110个,连线202条(图5)。频次排名前15位的关键词有“脑出血”(113次)、血脑屏障(20次)、脑水肿(15次)、机制研究(12次)、继发损伤(10次)、真武汤(10次)、脑保护(10次)、破血化瘀(8次)、铁死亡(7次)、自噬(5次)、血管新生(5次)、信号通路(4次)、胶质瘢痕(4次)、胶质细胞(3次)、分子机制(3次)。排名前15位的高中介中心性的关键词为脑出血(1.11)、脑水肿(0.84)、破血化瘀(0.70)、细胞凋亡(0.68)、时间窗(0.66)、自噬(0.40)、保护机制(0.39)、血肿体积(0.33)、铁死亡(0.24次)、炎症(0.23)、血管新生(0.21)、胶质细胞(0.12)、抵当汤(0.12)、血脑屏障(0.09)、分子机制(0.09),详见表5。综合高频次、高中心性关键词分布及其共现关系图谱分析,可以基本确定出血性中风研究热点为:“血脑屏障”“脑水肿”“铁死亡”“自噬”“胶质细胞”“血管新生”“细胞凋亡”“时间窗”“破血化瘀”。

表4 缺血性中风研究领域高频和高中心性关键词(前 15 位)

图5 出血性中风研究项目关键词共现图谱

表5 出血性中风高频和高中心性关键词(前 15 位)

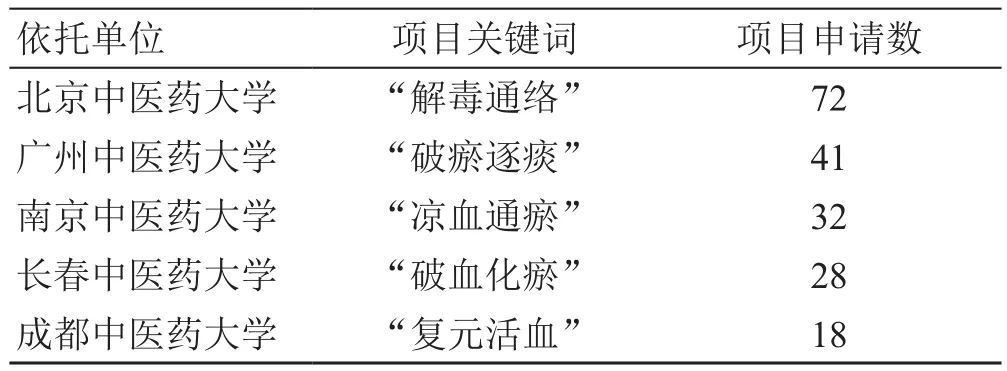

2.4.1.3 中风病中医药研究领域高频关键词地域分布基于项目关键词共现分析结果,中风病中医药研究领域高频关键词“解毒通络”“破瘀逐痰”“凉血通瘀”“破血化瘀”“复元活血”,结合依托单位申请数量、地域分布分别为北京中医药大学、成都中医药大学、广州中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学、成都中医药大学。见表6。我们也注意到一些低频关键词如“活血化瘀”的项目大多集中在陕西中医药大学。

表6 脑卒中研究高频关键词地域分布(前5位)

2.4.2 关键词聚类分析在共现网络的基础上,采用对数似然比(log-likelihood rate,LLR)方法对脑卒中中医药研究项目中关系紧密的关键词进行聚类分析。采用聚类模块性数值 Q值(Modularity Q)和聚类轮廓性指数 S 值(Mean Silhouette)对聚类图谱进行评价,S 值是衡量整个聚类内部同质性的指标,S 值越大代表该聚类成员的相似性越高;Q>0.3 提示聚类结构显著,S>0.5 则聚类是合理的,S>0.7则聚类是高效率令人信服的[10]。选择“Timeline”对关键词进行时间线视图可视化分析,展现关键词各个聚类发展演变的时间跨度、研究进程以及不同聚类之间的关联,从而掌握某领域的发展趋势[12]。

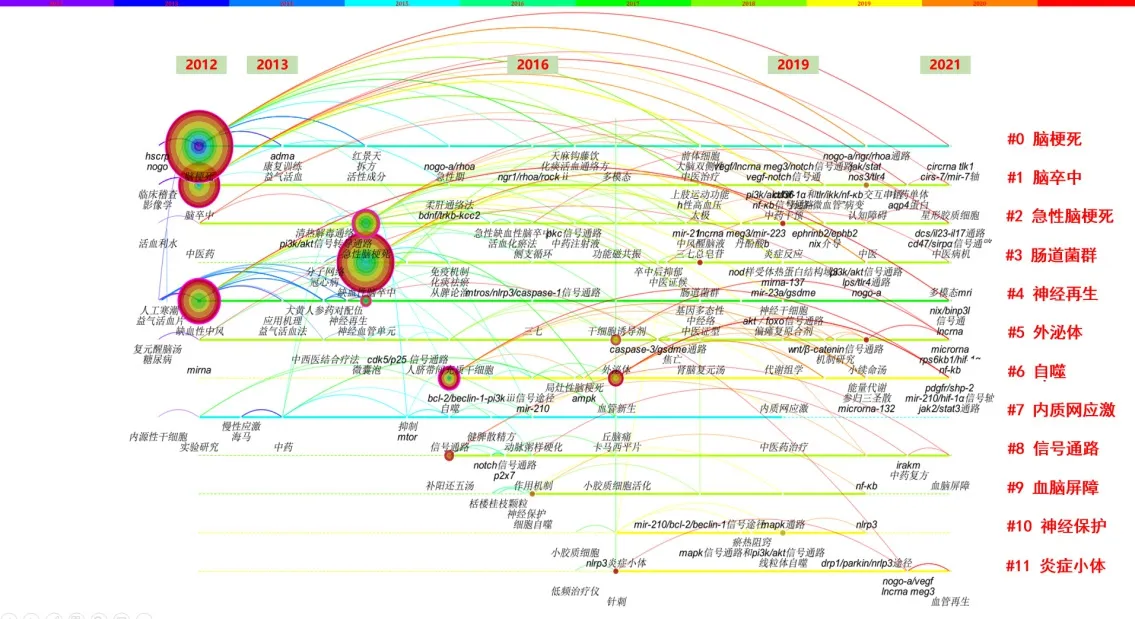

2.4.2.1 缺血性中风研究领域如图6所示,缺血性中风研究领域纳入关键词238个,387条连线,共形成11个聚类, Q值为0.816 2,S值为0.959 8,说明聚类显著、合理,具有较强可信度。经聚类分析得到的研究重点分别为“脑梗死”“脑卒中”“急性脑梗死”“肠道菌群”“神经再生”“外泌体”“自噬”“内质网应激”“信号通路”“血脑屏障”“神经保护”“炎症小体”。

图6 缺血性中风研究项目关键词聚类时间线图

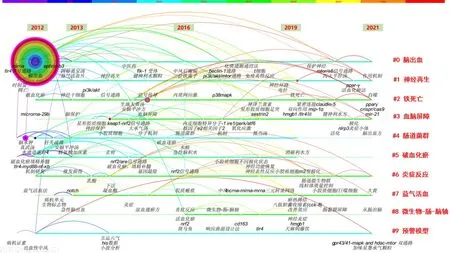

2.4.2.2 出血性中风研究领域出血性中风研究领域纳入关键词110个,202条连线,经聚类分析共形成10个聚类, Q值为0.777 5,S值为0.979 8,说明聚类显著、合理,具有较强可信度(图7)。研究重点分别为“神经再生”“铁死亡”“血脑屏障”“肠道菌群”“破血化瘀”“炎症反应”“益气活血”“微生物-肠-脑轴”“预警模型”。

图7 出血性中风研究项目关键词聚类时间线图

2.5 研究前沿分析

2.5.1 关键词突现分析关键词突现是指关键词在较短时间内使用频次显著增加,在关键词共现网络的基础上,根据关键词的频次和频次增长时间确定热点关键词,而热点关键词的变更可能代表着研究热点的变化,即可以初步确定某个研究领域的研究前沿[8]。关键词突现中,关键词突变强度越高表示影响力越大,浅蓝色代表本研究时间跨度,红色代表某关键词爆发的起止时间,红色线条越长,突现持续的时间则越长[13]。

2.5.1.1 缺血性中风中医药研究领域以时间跨度为 2 年进行统计时,图8依突变强度由强到弱列出关键词前20个。梳理突变词词频的时间分布,勾勒出十年间中医内科缺血性中风研究热点及趋势转向的缩略图景,呈现出较为清晰的演进脉络。以突变时间为序,2012-2015前五年,突现以“P2X7”“信号通路”“神经修复”“神经再生”“神经保护”等关键词。2016-2021年,近五年间以“凋亡”“外泌体”“肠道菌群”等为关键词陆续趋热。

图8 缺血性中风研究领域中突变强度前20关键词突现图

2.5.1.2 出血性中风研究领域以时间跨度为 2 年进行统计,图9依突变强度由强到弱列出关键词前20个。以突变时间为序,2012-2015前五年,突现以“血管新生”“神经保护”等关键词。2016-2021年,近五年间以“铁血亡”“肠道菌群”“T细胞”等关键词是陆续趋热。

图9 出血性中风研究领域中突变强度前20关键词突现图

3 讨论

本文选取2012-2021年间国家自然科学基金中医内科学脑卒中研究领域申请及资助的全部项目作为研究对象,描述了其在数量、资助金额、项目类别等方面的分布特征,同时运用CiteSpace共现分析、聚类分析等可视化手段,展现了10年间研究热点演化脉络及研究前沿,但还存在很多值得关注和改进的问题。

3.1 总体资助数量呈波动上升趋势,支持力度相对不足

政府资助渠道作为我国目前科学研究经费最主要的来源,国家自然科学基金在引领创新研究中发挥着重要作用[14]。10年来,国家自然科学基金累计共资助中医内科学脑卒中研究领域各类项目80项,累计资助经费近3000多万元,且资助数量及资助经费呈现波动上升趋势,有力地促进了中医药防治脑卒中基础研究的发展。政策驱动是中医内科学脑卒中研究领域项目增长的重要动因,尤其是在2019 年,国务院印发了《健康中国行动(2019-2030 年)》,脑卒中作为代表性重大疾病之一,其防治行动列入了健康中国战略的重大决策中[15],使得2020年开始国家自然科学基金中医内科学脑卒中研究领域申请数量再攀新高,向更高层次迅猛发展。但纵观10年的资助数量及经费,我们也注意到与神经系统(H09)脑血管(H0906)病研究领域相比,中风病中医药研究领域整体资助规模和增长速度还具有明显差距[16],和领域发展速度尚不匹配。

中风病中医药研究领域申请及资助项目以面上项目、青年和地区科学基金项目为主,国家自然科学基金对自由探索、自主选题等研究类项目的资助体系,保证了中医内科脑卒中研究领域的均衡发展。中风病中医药研究领域获资助重点项目仅2项,国家优秀青年科学基金仅1项,尚无重大项目、重大研究计划和国家杰出青年基金项目以及创新研究群体项目等符合国家重大战略需求和重大科研前沿的资助,分析其原因中风病中医药研究领域具有国际前沿引领性的高层次研究成果较少,处于国际前列的高水平研究团队较少,提示申请人进一步提升基础研究水平,夯实人才基础是关键。

3.2 研究学术集群明显

脑卒中属于中医“中风”范畴,历代医家对中风病因病机的认识见仁见智[17],从不同角度、相互补充地构建了较为完整的理论体系。从国家自然科学基金中医内科学脑卒中研究领域申请及资助项目关键词共现网络分析,综合高频次、高中心性关键词分布上看,现代中医学者继承了历代名医对中风病的学术思想和临床经验并开展了卓越的探索和创新,形成了多个代表性研究学术集群,获批项目依托单位多为中风病中医药研究底蕴深厚的高校。纵观这些优势单位中风病中医药研究发展历史,均有较好的学术传承体系、学术积累和学术队伍。以出血性中风为例,长春中医药大学中风病研究团队围绕国医大师任继学[18]提出,“络破血溢”为出血中风病因,开展了系列机制探索研究阐述“破血化瘀法”治疗脑出血的科学内涵。南京中医药大学国医大师周仲瑛[19]较为系统地提出了“瘀热”这一重要病理因素,认为瘀热是由于瘀血和火热相互搏结而成,兼有瘀血和火热各自的特征,提出了瘀热阻窍是出血性中风急性期的基本病机,治宜“凉血化瘀、通泄腑热”。广东省中医院刘茂才[20]提出,出血性中风在病理上“痰瘀”多贯穿于发病始终,“破瘀涤痰”是基本治法之一,腑气不通是其急性期的重要证候,通腑宜早是重要治法之一。成都中医药大学陈绍宏[21]提出,中风的核心病机为:元气亏虚、痰瘀互阻、风火相煽,在治疗上,提出“复元醒脑、逐瘀化痰、泄热熄风”多法并举的治法。北京中医药大学王永炎[22]提出:“浊毒损伤脑络”,从其病机特性出发,“解毒通络”是首要治疗途径。中药复方的基本思想是中医理论,中药复方作用机制基础研究的指导思想亦是中医理论。陕西中医药大学中风病研究团队基于国医大师张学文[23]提出:“因虚致瘀,血瘀为发病关键环节所在”,开展“活血化瘀”治疗中风病的系列基础研究。中药复方的基本思想是中医理论,中药复方作用机制基础研究的指导思想亦是中医理论围绕国医大师、名老中医的学术思想,在临床疗效证据确切的基础上,在国家自然科学基金的资助下,中风病中医药团队展开了深入持续的基础研究工作,使得10年来中医中风病基础领域研究向更高层次发展。建议申请者今后研究一方面积极持续寻求中风病中医药研究领域本身的特色理论创新与突破,另一方面在理论的支持下、实证数据的基础上提炼发展共性,揭示规律,助力中医药防治中风病临床疗效推广实践。

3.3 项目选题分布相对单一

如何修复受损的脑组织使其恢复正常的功能是脑卒中治疗领域的重大难题之一[24],基于关键词突现分析,纵观10年来国家自然科学基金中医内科学中风病领域申请项目,涉及的选题内容绝大多数集中在上述难点,如脑梗死后缺血再灌注损伤、脑出血后血肿吸收、血管再生、神经保护、神经再生。但针对目前脑卒中临床治疗中的“痛点”问题的中医药研究项目数量有待进一步提升,如确定阻止脑出血血肿扩大的有效“时间窗”。卒中高危人群及患者数量庞大且增长形势严峻,卒中防治领域目前还面临着很多的困局,如何破局需要我们不断地深入探索和研究,一方面卒中防治面临着传统一级预防策略越来越难以满足高危人群的健康管理需求的困局,另一方面中医药干预如何贯穿于卒中患者全生命周期,涵盖院前急救、急性期管理、并发症预防、二级预防以及神经功能康复,开展基于中医“治未病”理论指导的卒中风险评估与预警研究,脑卒中后抑郁、脑卒中后吞咽困难、脑卒中后癫痫、卒中后康复等中医药干预机制研究均是破局的迫切需求。这也提示广大申请者结合临床需求锚定个人研究方向,在临床实践中善于发现和总结,以国家重大需求为导向,凝练源于临床的关键科学问题,同时理性衡量自己的学术能力,做到选题大小难易适切,尽力使选题兼具科学价值和社会应用价值。

3.4 研究热点多样,“套路化”研究模式现象突出

脑卒中是由包括环境因素和遗传因素在内的多因素共同导致,其病理生理学过程复杂,多种生物学分子、细胞和信号转导通路激活,给临床治疗带来巨大挑战,也同时提供多个可干预的治疗靶点[25]。从研究热点及演化趋势可以看出,该领域研究的热点稳中有新,既重视传统研究,又对不断涌现的新热点进行了关注和探讨。传统的热点研究主题如炎症反应、氧化应激、细胞凋亡、细胞自噬等在10年内一直持续,也出现了一些新热点,如铁死亡、肠道菌群等。但我们也看到立项依据中也存在一些不容忽视的问题,一是申请人仅是机械地将当下国内外前沿及热点与研究内容整合,未能进行有机的阐释,立项依据牵强,热点可以追,科学研究需要关注热点,把握大势,但更重要的是申请人应有自己的“眼力”和“定力”,科研取向勿“逐热而动”;其次“套路化”研究模式现象仍然突出,“通过某信号通路探讨某复方/某治法的作用机制”这是当前中风病中医药基础研究主流研究模式运用的一个缩影,建议申请人应进一步开阔学术视野,要切实以问题为导向,为解决某个特定的研究问题,整合使用不同研究范式,克服实证研究碎片化与理论建构不足的弊端,使研究向纵深发展。

3.5 多学科交叉研究“有名无实”

基于中医内科学脑卒中研究领域热点与前沿分析,还产生了来自一些新兴和交叉领域的研究方法和技术,随着时间的推移这些新技术和方法在不断地更新迭代,如基因组学、二代基因测序、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、非编码 RNA、纳米颗粒等,但我们也看到一部分项目有着“多学科交叉之名”,而研究内容无“多学科交叉之实”。诚然,科学化不是某个学科的“单打独斗”,并不意味着对其他学科的排斥,相反地,应该保持学科的开放性和包容度,加大与其他学科的对话交流,就共同的研究问题展开多学科的合作研究[26]。中风病中医药基础研究应瞄准“从 0 到 1”的原创问题和“卡脖子”背后的关键科学问题,开展多学科协同攻关,深度交叉融合,有利于激活新的研究增长点,推动中风病中医药研究才能取得突破性成果。

4 展望

习近平总书记指出:充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用,为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。目前我国把“面向人民生命健康”提升到了国家战略高度,将从顶层设计与实践落实两方面发力。脑卒中是严重危害人类健康的重大疾病,是中医药临床和科研亟需攻克的主战场。10年来,在“支持基础研究、坚持自由探索、发挥导向作用”的战略指导下,国家自然科学基金对中风病中医药研究领域的持续稳定资助,在促进学科发展、人才的培养等方面都有较好的支撑。大数据、人工智能等新技术和中医药进入世界主流医学体系的新形势对中风病中医药研究提出了新的要求,也创造了前所未有的战略机遇。中风病中医药研究要立足遵循学科发展与学术研究的内在逻辑,主动追踪并积极介入国家战略与重大需求,以临床价值和彰显中医药的特色和优势为导向,理性把握研究范围,应用现代多学科交叉研究手段,推动中风病中医药研究高质量发展,“传承精华,守正创新”,助力“健康中国”。