《连云港历史文献集成》的编纂方法与价值

陆瑞萍

(连云港市人大常委会教科文卫委员会,江苏 连云港 222000)

2021年9月,由江苏省连云港市地方志办公室主持整理的《连云港历史文献集成》(以下简称《集成》)第三辑由广陵书社出版。至此,启动于2018年初的《集成》一、二、三辑全部出齐,其中第一辑喜获第二十三届华东地区古籍优秀图书二等奖,第二辑获2022年度江苏省史志优秀成果。《集成》收录连云港地区旧志和乡土文献19种,共3辑6函46册220余万字,是连云港历史上首次大规模集中式对旧志文献进行的点校整理,也是连云港迄今整理古代与近代地方文献最大的出版项目。

一、连云港历代旧志存佚及《连云港历史文献集成》编纂缘起

连云港古称“朐县”“海州”,修志历史悠久。据《嘉庆海州直隶州志·拾遗·杂说》载:“《太平寰宇记》于海州屡引州旧记及旧经,是海州当宋初已有图经矣。”[1]仲其臻等整理.嘉庆海州直隶州志:卷三十一[M].南京大学出版社,1993.(P1230)而《太平寰宇记》引“州旧记”的内容,多为刘宋、萧梁时事。学界推测其中所引的《海州记》为连云港地区最早的志书,距今已有1300余年的历史。[2]姜莉,陈姝颖.海州、太仓州旧志编修比较[J].江苏地方志,2019,(3).宋元时期,海州地方志主要有宋《海州图志》《海州图经》和元《海州志》3种。

明清两代,海州共纂有15种州志,其中明代5种、清代10种。明代海州志中,已佚4种,今存1种。其中,最早成书的是明嘉靖元年(1522),海州知州、怀安人廖世昭编修的《海州志》,今已散佚无考。嘉靖四十三年(1564)《海州志》8卷,张峰修,未付梓刊印。 明《东海志》2卷,顾乾修,已佚。天启三年(1623)《续海州志》,刘梦松修,倪效先等纂,已佚。今存1种即隆庆《海州志》10卷,刻于隆庆六年(1572),是连云港地区现存最早的地方志书。清代海州志中,已佚5种,今存5种。其中,清初《海州志》5卷,赵一琴修,已佚;顺治十五年(1658)知州庞宗圣修《海州志》,未果;康熙《海州志》,陈宣修,已佚;乾隆《续钞志稿》,赵开裕纂,已佚;《增修东海志》4卷,李普元纂,已佚。今存5种即《康熙海州志》《嘉庆海州直隶州志》《古朐考略》《海州文献录》《朐阳纪略》。其中唐仲冕主修的《嘉庆海州直隶州志》讨古诹今,立纲分目,体例精审,被孙星衍、洪亮吉推崇为“江左佳志”,被各地修志者奉为“圭臬”[1]徐勤飞主编.《嘉庆海州直隶州志》点校说明[M]//连云港历史文献集成.广陵书社,2021.。

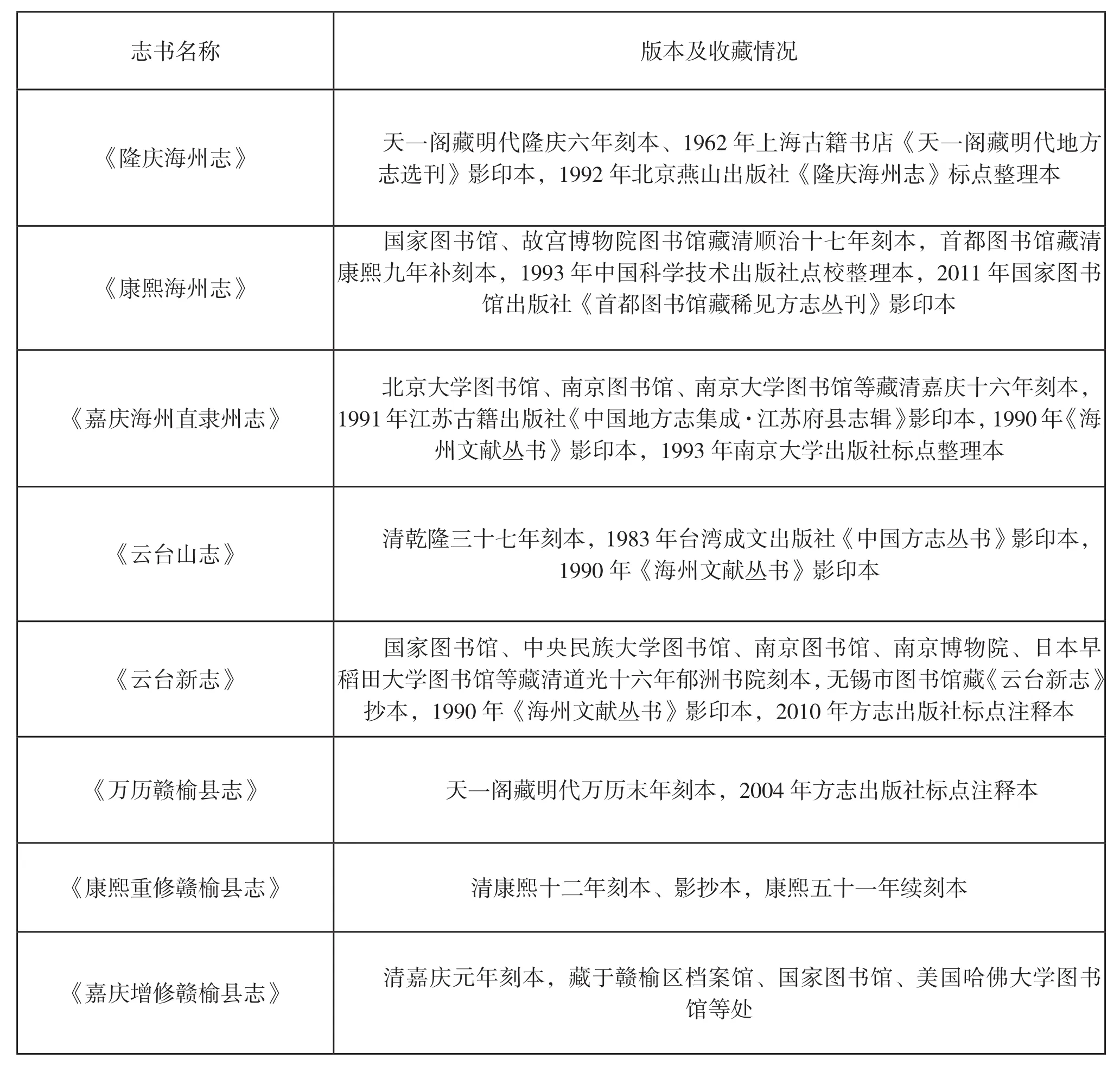

连云港现存州志一览表

海州所辖的赣榆县,修志历史也很悠久。从现存5部官修县志来看,最早的是明万历年间赣榆县知县樊兆程总纂的《赣榆县志》;清代,赣榆县先后修成《康熙重修赣榆县志》《嘉庆增修赣榆县志》《光绪赣榆县志》3部县志;民国初年,赣榆县知事王佐良主持修纂《民国赣榆县续志》。另据史料,赣榆在明崇祯年间还有一部董杏纂的《赣榆县续志》,已佚。[2]韩世泳.连云港方志志[C].中国文联出版社,2007.(P1230)

赣榆现存县志一览表

《民国赣榆县续志》 王佐良修 王思衍纂 4卷附编2卷 民国八年纂成民国十三年刊印

就编修频率而言,海州自南北朝起至民国八年(1919)间,共修州县级志书25种,平均60年编修一志[1]姜莉,陈姝颖.海州、太仓州旧志编修比较[J].江苏地方志,2019,(3).;且多为官修,由州、县地方官总修,设馆招贤,落实经费,付梓印行。

海州除了上述官修的州县志之外,山水志和乡土文献修纂也较活跃。云台山是苏北鲁南地区的名山,属于沂蒙山的余脉,绵延横亘200余公里,山上风景秀丽、古迹众多。明清海州山水志都以云台山为记述中心,共纂辑山志8种。其中明代2种,即《云台山志》2卷,顾乾修;《云台山图》,高登龙撰,都已佚。清代6种,佚4种,存2种。《续云台山志》1卷,赵一琴纂,已佚;《云台山附志》1卷,吴恒宣纂,已佚;《云台补遗》,无名氏纂,已佚;《云台续志》4卷,张学瀚著,已佚。今存2种即清乾隆《云台山志》和清道光《云台新志》。

连云港地区现存山水志一览表

兼有历史、方志双重性质的乡土文献多由私家纂辑,记述范围多不及官修的州县志,如沈祥恩纂《海邦文献拾遗》、凌廷堪纂《朐乘》、许桂林的《海州小志》;内容或体裁较为单一,围绕某一专题内容而编纂,张朝瑞的《崇正书院志》、江杜若的《复山鸿集》、张学瀚的《云台导游诗钞》、许绍蘧的《连云一瞥》等都属于此类。清道光年间,两江总督陶澍针对两淮盐务的弊端力行票盐改革,反映这一成就的有陶澍主修的《淮北票盐志》、童濂修纂的《淮北票盐志略》和许宝书的《淮北票盐续略》。

连云港地区现存乡土文献一览表

《淮北票盐志略》 童濂修 魏源、许乔林纂辑 14卷 清道光二十年《淮北票盐志》 陶澍修 魏源纂 清道光二十二年《淮北票盐续略》 许宝书修 清道光三十年《苍梧片影》 吴铁秋著 14卷 民国十四年中华书局出版《云台导游诗钞》 张学瀚著 3卷 民国二十四年初版《连云一瞥》 许绍蘧编著 10篇 民国二十五年初版

这些旧志文献数量众多,据不完全统计,现存21种,可考亡佚20种;类型较为齐全,不仅有州志、县志,也有山水志、票盐志、杂志、诗集等,涉及连云港地区建置沿革、人口变迁、田赋盐税、山海形胜、裁海复海等内容,是十分珍贵的地情文献资料和历史文化遗产。20世纪90年代初,连云港市文联副主席彭云主持对部分历史文献进行了影印;90年代至本世纪初,文史专家张卫怀对其中的几部文献进行了点校整理,但都不全面、不系统,不能满足广大读者了解连云港历史文化的迫切需要。2018年,连云港市启动中国历史文化名城申报工作,市地方志办公室应服务中心工作和读者阅读两个需要,正式启动旧志文献整理出版工程。

二、《连云港历史文献集成》校勘整理情况

我们从现存的21种文献中选取19种,分州志、县志和山水志、乡土文献3辑加以整理出版。本着求真复原的原则,采取校点+校注的形式,务求点校精审,分句分段合理,使点校本成为旧志整理精品。

精心选择底本。19种历史文献中,《隆庆海州志》《康熙海州志》《嘉庆海州直隶州志》《古朐考略》4种州志和《云台山志》《云台新志》2种山水志有点校本,其余的都只有影印本甚至手抄本。已经点校过的本子,因为各种原因或多或少都存在着错误和不足;影印本和手抄本因为印刷不精或手误,错误和不足就更多。还有的底本上下册或分藏两处或残缺不全。我们与各图书公藏机构、民间文史爱好者友好协商、积极协调,争取最完善、最原始的版本。《隆庆海州志》选用天一阁藏明代隆庆六年刻本,《嘉庆海州直隶州志》选用清嘉庆十六年刻本。《康熙重修赣榆县志》和《万历赣榆县志》的底本搜寻极为不易,《康熙重修赣榆县志》第二、三、四卷在赣榆县档案馆找到,第一卷在南京图书馆找到,实现了双珍合璧;《万历赣榆县志》的底本则辗转从民间地方志收藏者处找到。对同一部旧志尽可能收集不同版本,以便于在点校整理时对照检查,正本清源。如《嘉庆增修赣榆县志》有赣榆区档案馆、国家图书馆、美国哈佛大学图书馆藏三种版本,但三个底本均存在残缺或漫漶不清的情况。其中,国家图书馆和美国哈佛大学图书馆的版本漫漶缺失处基本一致;赣榆区档案馆版本是众多刻本中最为清晰的,但正文仅存卷一。在点校整理《嘉庆增修赣榆县志》时,卷一以赣榆档案馆版本为底本,其余三卷以哈佛大学图书馆版本为底本,同时参校国家图书馆版本。

《连云港历史文献集成》各书版本情况一览表[1]资料参见《连云港历史文献集成》各书点校说明、广陵书社,2021年;《连云港方志志》,中国文联出版社.(P33-57)

《光绪赣榆县志》北京大学图书馆、南京大学图书馆、清华大学图书馆、扬州市图书馆等藏清光绪十四年刻本,中国人民大学图书馆、中央民族大学图书馆等藏民国十三年石印本,1991年江苏古籍出版社《中国地方志集成·江苏府县志辑》影印本《民国赣榆县续志》中国社科院考古研究所图书馆、中央民族大学图书馆、上海图书馆、南京大学图书馆等藏民国十三年刊本,1991年江苏古籍出版社《中国地方志集成·江苏府县志辑》影印本《复山鸿集》 手抄本《古朐考略》 手抄本《朐海诗存》 清道光十二年刻本,清道光二十八年刻本(二集)《淮北票盐志略》 清道光二十年刻本,清道光二十五年增刻本,清同治七年重刻本《海州文献录》中科院图书馆、上海师范大学图书馆、连云港市博物馆等藏清道光二十五年刻本,中共中央学校图书馆、山东大学图书馆等藏抄本,1990年《海州文献丛书》影印本《朐阳纪略》 清光绪二十二年刻本,2000年五洲传播出版社《朐阳纪略》标点注释本《苍梧片影》 民国十四年上海中华书局出版,1990年《海州文献丛书》影印本《云台导游诗钞》 民国二十四年初版本,1987年政协连云港市云台区委员会简体排印本《连云一瞥》 1990年《海州文献丛书》影印本

弥补内容缺漏。一是依据后世旧志中的相关文献对前志加以补充。如《康熙重修赣榆县志》,存世版本残缺漫漶之处所在多有,尤其是卷一基本无从识读,给整理点校带来了相当难度。在整理时,我们发现《嘉庆增修赣榆县志》保留了《康熙重修赣榆县志》的绝大部分内容,同时在艺文部分不仅收录有《康熙重修赣榆县志》的序文,还收录了明万历、崇祯两部县志的序文。万历志现仅存卷五,且为残卷,崇祯志已散佚不存。据此,根据《嘉庆增修赣榆县志》中的相关文献资料,对《万历赣榆县志》《康熙重修赣榆县志》进行了补充。二是利用不同版本查漏补缺。如《云台新志》传世的本子主要有两种,一为清道光十六年郁洲书院刻本;一为抄本,藏于无锡市图书馆。本次整理以道光十六年刻本为底本,参以无锡图书馆藏抄本,对“《云台新志》胜迹上”及卷末缺失的24个筒子页共4812字进行了补充。

核对史实史料。如《隆庆海州志》卷六魏胜条,“会沿海制置史李宝以舟师至”,底本将“李宝”误作“李实”,我们参阅《宋史》本传进行了改正。《古朐考略》祁寯藻序落款署“道光己亥十八年夏四月”,而查中国历史纪年表,道光己亥年是十九年,非十八年。《海州文献录》卷二,关于开山的位置,底本作“在鹰游山东北”,而实际地理位置在鹰游山东南;卷十六袁宏的《后汉记》,底本误作《汉记》。《云台山志》卷四记云台山裁海在顺治十七年,而综合《复山鸿集》等资料应在“顺治十八年”。《古朐考略》卷六“观音堂九岭山膳田碑记”条和“云台山二十四景图碑记”条,底本有“雍正己卯”和“雍正丁巳”说法,查中国历史纪年表,雍正无此两个纪年,应为“雍正乙卯”和“乾隆丁巳”之误。凡此种种,都在点校时进行了改正或校注,为读者提供可信可考的研究资料。

规范处理文字。古籍整理中会遇到大量的通假字、异体字,《集成》也不例外。我们和出版社商量,按照“通假字保留、异体字局部规范”的原则,对大量出现的异体字进行了必要的规范统一,如将“菴”统一为“庵”,“谿”统一为“溪”,“喦”统一为“岩”,“異”统一为“异”等。在规范处理过程中,注意了特定词语(包括人名、地名等)仍需保留的异体字,如《康熙重修赣榆县志》的修纂者俞廷瑞,字雪巖,巖是岩的异体字,但在浙江古籍出版社的《两浙猷轩录》中,仍作“雪巖”,所以仍予以保留。因为版本异同和流传方式不同,有的志稿会出现刻写或抄写过程中的以讹传讹、形近致误现象,呈现一些错别字,我们根据上下文意或参校其他版本进行必要的改正,如“物产日以滋”误成“物产曰以滋”,“草本”误成“草木”,“钟离眜”误成“钟离昧”,“宝祐年间”误成“宝佑年间”,“迷离”误成“述离”,“倾圮”误成“倾圯”,“己亥”误成“已亥”,“绿阴”误成“缘阴”等。对个别地方出现的明显衍字、脱漏字进行了删增,对前后抵牾不一致的地方进行了核实修改。如《康熙海州志》卷五李景华条:“李景华,崇祯元年贡,任临淮训导,升舒城谕”,应为“舒城教谕”,漏“教”字;卷八大慈寺条:“大慈寺,在治西街北。宋嘉祐三年创建,至正间毁。”至正是元顺帝年号,为便于读者阅读,我们在点校时改成“宋嘉祐三年创建,元至正间毁”。《古朐考略》卷三“右诸人”段,总结了本志补收的列代名宦的人数,据计算是77人而非底本所写79人,进行了改正并出注。

统一体例格式。首先是厘清归属和层次。《民国赣榆县续志》后有“附编”,底本作为2种书排版,但附编没有书名页。据王佐良附编序,“就目前成迹,依前志之目,都为二卷”。两书纂修者同一,框架也基本相同。在整理的时候,我们将两书合一,附编放《民国赣榆县续志》后,作为一卷来处理,连贯编页码,使内容相关的两书成为一个浑然的整体。《万历赣榆县志》是残本,仅存卷五,书前朱维藩序辑自《嘉庆增修赣榆县志》,名“旧重修赣榆县志序”。本次整理的过程中删去“旧重修”3字,因为朱维藩序原本是刊在《万历赣榆县志》上的,《嘉庆增修赣榆县志》复录了万历本的朱序,因此称“旧重修”,而回到万历本上就不能写“旧重修”了,还原万历本本来面目。其次是统一规范各层次标题。《集成》各书书签页、书名页、目录页字体字号统一。文内各层次标题宋体、黑体、宋体加粗区分明显,层次清晰。层次多的地方,还用到楷体。文的落款放在文后,另起段退后两格;诗的作者除有专门文字介绍的外,一般放在诗题后。对于不习用的简称,也作了必要的规范,如顾乾的《东海志》,旧志中常称《顾志》,也有写成“顾《志》”“顾志”的,本次整理时统一成《顾志》。

三、《连云港历史文献集成》的特点与价值

《集成》并非是对原19种旧志文献的简单校勘和文字录入,而是做了版本甄别比勘、史实资料核实等大量工作,从而使得《集成》相较于原来的刻本、影印本、抄本而言,具有了若干新的优点。

《集成》是迄今最为完备的连云港旧志文献汇集本。在《集成》出版之前,连云港的有识之士对连云港地区留存的旧志文献做过一些复印、影印等资料抢救工作,对4种州志、2种山志也做过标点注释工作,但都属于粗浅的、零星的整理,远不及此次《集成》全面、系统、深入。《集成》第一次探本溯源、广泛收集、精准访求,对连云港地区历史文献进行全面梳理,以方志的视角串联起连云港地区发展的轨迹和文明的脉络,凸显了连云港这个城市的文化自觉和连云港方志人传承文化基因的使命担当。

《集成》收录的19种文献,时间从明代到民国,地域从州到县,基本厘清连云港地区文化脉络,覆盖面之广、规模之大、内容之丰富前所未有,基本囊括了明清以来连云港地区最为重要的地方文献,反映了连云港地区自然演变史、政治史、经济史、社会史、民俗史等多方面内容,是研究连云港区域演变和文明进化的第一手资料。舆地志、山川志介绍古近代连云港的四至疆域、山海形胜、村镇迁移情况,户赋志、治典志、良吏志为我们了解古近代连云港的赋税人口变动和地方官对基层社会的治理提供了丰富资料。散见于城池、学校、公署、祠庙、寺观、桥梁、古迹等门类的碑记、诗文,则为我们呈现了该地区生动的社会风情画卷。与国史相比,地方志的优势在于其资料系统、记述详备,可以详国史之略、补国史之缺、纠国史之误,特别是一些重要历史人物、重大历史事件,当其重要地位尚未被人们所认识而一度淡出历史甚至行将湮没时,地方志的记载往往可以提供重要的线索[1]张乃格.后出转精 积厚流光——《江南通志》导读[J].江苏地方志,2019,(5).。如《复山鸿集》收录了有关云台山裁复的奏疏、咨文、呈文及重建云台山的募捐文、碑文等,属于第一次公诸于世。19种文献中,有不少文献是第一次整理出版,如《海州文献录》《苍梧片影》《连云一瞥》和除《嘉庆增修赣榆县志》外的4部《赣榆县志》,其所具有的现实意义,除挖掘保护外,更是为海内外有志于连云港地方文化研究的专家学者提供了更全面翔实的第一手资料。

《集成》提要精当,点校精细,质量优良,第一辑获第二十三届华东地区古籍优秀图书二等奖,是连云港市历史上第一次获此类奖项;第二辑获江苏省2022年度史志优秀成果。19种文献,在认真点校的基础上,逐一撰写了点校说明,置于书首,交代成书背景、作者生平、版本情况、内容价值和点校重点,成为各书短小精悍的导读。对底本存在的问题,在各卷卷尾,以校注的形式,逐条列举,或考名人籍贯与生平,或辨古城址、古海岛、古州县方位,或辨历史事件、参与人物,对史事的考订都做到求真订讹、不弃微末,力求言必有据、精审严密,显示出整理者秉笔直书、科学严谨的治学态度,也为社会各界特别是地方文化研究者提供了足资利用的善本。

结 语

研究古近代连云港地区的经济社会发展状况,除了二十五史,地方志发挥着重要作用。《连云港历史文献集成》各本方志文献中展现出的官修方志的宏大叙事和民间文献对本地文化的微观刻录,为讲好连云港故事提供了更多更好的研究资料,为地方文化的开发利用和宣传推广奠定了坚实基础,有助于我们以史为鉴建设连云港更加美好的未来。《集成》也必将在连云港文化史乃至江苏文化史、方志史上占据重要且独特的地位。