行处时时听踏歌

——廖少华美术理论与创作略览

◆廖阿琼(湖南师范大学)

廖少华,1952年10月出生于江西修水。1977年毕业于赣南师范学院艺术系美术专业。现为中国高等教育学会美育专业委员会常务理事、中国美术家协会理论委员会委员、中国博物馆协会会员、湖南省文史馆研究馆员。他从事中国画、中外美术史、雕塑教学和艺术形态学等研究四十余年,发表学术文章300余篇、作品210余件,主编大学教材《设计概论》,著有《精神的形迹》《廖少华山水画集》和《九岭问道——我的美术理论与批评探寻》。

南朝宗炳在《画山水序》中提出“披图幽对,坐究四荒”的观点。意指画家创作过程中应该不时地、安静地对作品进行欣赏与思考,同时将作品与大自然进行比对。这一观点较之唐代画家张璪所言“外师造化,中得心源”更早面世,对后世的启发和影响至今。

艺术创作与研究,不仅是实践的过程,而且也是文化心境的一种显示。宋代诗人徐玑对赣西北的大山做过生动的描述。他在《壬戌二月》诗中留下“行处时时听踏歌”的名句,对九岭山的后学廖少华有着很深的启发。他秉承山民的淳厚,在传承与研究民族艺术、观察剖析现当代艺术形态变化、探讨中国画教育与创作等方面,长期保持知行合一的良好心态而砥砺前行,而其治学经历与生活习惯亦能看到他“行处时时听踏歌”的作风。

一

俄罗斯著名美学家卡冈在其《艺术形态学》中,认为形态学研究的重点是:“从发生学的观点研究(形态)这个系统形成的过程;历史研究这个系统不断演变的过程,预测研究它可能发生的变易的前景。”这种研究过程无疑是一个持续的、需要毅力的过程。

中国画是传统文化的经典形式之一,在科技迅速发展的当代仍然占据着中国现代文化的重要地位。廖少华长期从事高校美术理论与中国画教学、创作指导,从艺术形态的认知分析和演变角度,在三个方面对中国画提出新的学术见解,并将见解融入自身的创作实践。

其一,针对中国画基本理论与基本技法在当代教学与创作上的发展和中国画现代艺术形态变化,提出中国画当代艺术形态上工笔与写意新交融的观点。他很早就指出“兼工带写”之说忽视了中国画技法的形态变化,应该以“工笔意写”与“意笔工写”替换“兼工带写”的模糊之说,并且提出关注传统山水工笔形式逐渐演进为装饰性山水的趋向。

廖少华发表的主要论文: 《现代山水工笔写意新交融》(《中国书画报》1997年7月21日)、《现代水墨画的传承与变革》(《中国书画报》1999年2月15日)、《现代绘画造型的非语言因素》(《美术观察》1999年第9期)、《论当代山水画装饰意味的形式与特征》(《装饰》2002年第3期)。

2009年国庆前夕,他作为代表应邀出席文化部、中国美术家协会、中国美术馆联合主办的“新中国美术60年中国美术学术研讨会”,论文《山水画理论与创作新形态彰显时代之美》在会议交流,同时入选《成就与开拓— 新中国美术60年学术研讨会文集》(文化艺术出版社2009年)。

其二, 针对中国画教学长期存在的一些误区,从美术教育学理论上提出批评和应对策略。

廖少华发表的主要论文:《山水画的体识与皴法》(《美术大观》1997年第9期)、《山水画特技运用的一些思辨》(《朵云》1998年第1期)、《中国画教育的生态危机》(《美术观察》2002年第5期)、《简论当代中国绘画禅意识中的心法与体静》(《国画家》2005年第2期)、《当前中国画教育衰微缘由与对策》(《美术观察》2005年第8期)、《笔意形态与文化意义》(《国画研究》2006年第4期)、《师心应重于师迹—黄宾虹山水承袭与研究倾向评析》(《国画家》2007年第4期)、《努力走出“薄冰”形式的美术教育》(《美术观察》2011年第11期)、《浅议林风眠、吴冠中“线艺术”蜕变基础与追求》(《理论与创作》2011年第3期)。

其三,自二十世纪九十年代初开始,廖少华坚持中国山水画皴法出新的探索,形成有自己作品风貌的厾笔皴法。他认为山水画创作在弘扬中华民族所遵崇的“天人合一”的基础上,必须认识到形态变化的因果关系,要在研究传统的精髓、观察大自然的丰富变化的基础上,拓宽创作过程中进行具有创造意义的探索,这是时代赋于当代每一位有上进心画家之责任。

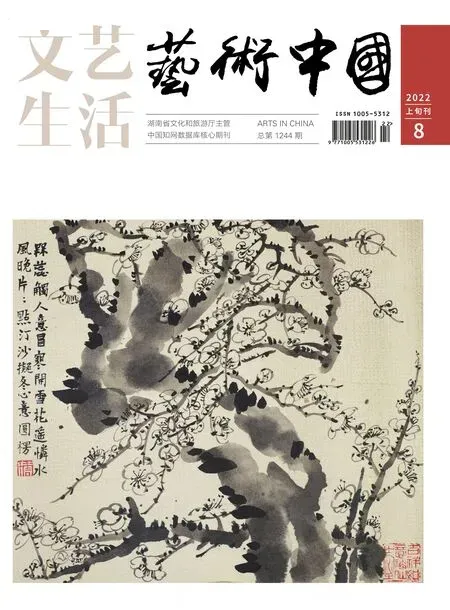

他摸索以花鸟画常见的“厾笔”,转变为山水技法的“皴法”,得到许多专家学者的肯定与支持。《江苏美术报》《美术报》《中国教育报》《人民日报》《国画家》《内蒙古日报》《中外美术研究》《艺术中国》、泰国《亚洲日报》等百余家刊物分别在专栏中发表介绍其作品;1998年中国画《清江晓雾》《武陵秋景》入选日中第二届水墨画研究交流展。著名美术史论学者、美术理论家、中央美术学院教授薛永年先生,2011年1月2日在回复廖少华的信中说:“你所画山水,山川浑厚,生气奕奕,不像南方人的画,不以秀丽取胜,有北方画的雄厚。作品多以点线组成,不板滞,也不躁动,画得不俗。对笔墨的理解,不满足于不同形态的点线,懂得‘墨中用笔’与‘笔中用墨’,使笔墨痕迹与笔墨组合更微妙,实中有虚,紧密中有空气流动。”美术史论家李松先生认为“厾笔山水”是山水画“意匠的出新”;美术理论家翟墨先生高度肯定这种厾笔皴法的学术意义,称廖少华教授是“学者型的画家”(《国画家》2009年第5期)。这些评价都给廖少华以极大的启发与鼓励。

二

二十世纪八十年开始,中西方文化的冲撞日趋激烈。中国美术何去何从成为许多理论家和美术家思虑的焦点。廖少华积极关注现当代中国艺术发展趋向,褒扬有中国文化艺术特色的专家学者治学成就和艺术家的优秀创作,弘扬中华优秀文化传承。

他发表的主要论文:《劲逸飞扬可居可游—陈师曾山水作品评析》(《美术报》1998年5月11日)、《由史入评小中见大—薛永年卷读后感》(《美术报》2011年2月26日)、《厚实而灵动的交响—黄铁山访谈》(《美术观察》2014年第10期)、《彩虹高圆—读吴冠中传》(《中国文化报》2015年4月26日)、《在沉静的前行中焕出新彩—刘焕章雕塑艺术评析》(《美术报》2016年11月5日)、《展现高原精神的艺术心灯—品读吴长江美术作品所感》(《版画》2016年下、总第48期)。

坚持理智地对待中西方文化交融所产生的艺术现象, 旗帜鲜明地批评全盘照搬西方现代艺术的盲从倾向,主张科学分析和汲取西方文化之长,呼吁中国现当代艺术创作要重视黄宾虹先生多次倡导的“民学”。

其主要论文:《新时期的文艺创作应提倡“民学”》(1998年10月,荣获中国作协、《文艺报》第二届论文评比二等奖)、《现代艺术前后嬗变概观》(《艺术交流》2002年第1期)、《艺术须择“善”而从》(《美术》2003年第6期)、《什么是大众艺术?》(《作品与争鸣》2003年,《美术观察》2003年第6期“论文摘要”转载)、《现实主义的类别与分歧》(《美术》2005年第7期)、《错位与投机的交流》(《美术》2005年第9期)、《艺术家德与艺的折射》(《中国美术研究》2006年第2期)、《境外投机性“走红”艺术对民族文化生态的负面影响》(《美术观察》2006年第5期,同年被中国社科院、人大复印资料《马克思主义文摘》转载)、《“恶搞艺术”的阴影》(《美术观察》2007年第11期,中国社会科学院、人大复印资料《马克思主义文摘》2007年第12期全文转载)、《不能把儿童当作“艺术处理问题”的实验品》(《理论与创作》2009年第1期,中国社会科学院、人大复印资料《马克思主义文摘》2009年第7期全文转载)、《马克思“利益群体理论”与中国大众美术的发展》(《理论与创作》2009年第6期)、《人体艺术岂能滥用》(《美术观察》2009年第9期)。

三

中国民族建筑是中华民族文化的重要组成部分。在世界文化日益渗透、交叉和混同的情势下,廖少华针对中国民族建筑是否还能保持自己应有的文化身份和特质,提出深入挖掘传统民间建筑艺术(包括建筑雕塑与装饰)特色,从学术层面拓宽研究范围和研究力度,引起文化艺术与建筑设计界的关注。廖少华撰写了论文《中华古狮造型琐谈》(《民族艺术》1997年第1期)、《古代石狮的“官狮”与“民狮”》(《美术》2006年第9期),从学术研究角度,首次提出中华民族狮子造型艺术形态的分类;过发表了《古代民间建筑的镇宅艺术》(《美术》2006年第4期)、《“周易”古文化对传统民居的深远影响》(《美术》2007年第6期)、《古代建筑门脸雕刻艺术摡略》(《美术》2008年第11期)、《徽州古代建筑木雕缩景法及其意义》(《美术》2010年第11期)等。

阴阳观念是中国文化与哲学史悠久的学术命题。在西方现代意识愈来愈强烈的时境里,这个概念日渐退出了人们的视野。廖少华所撰论文《阴阳观念在我国传统建筑中的体现》(《中国民族建筑》2015年第6期)、《传统建筑的阴阳情节》(《美术报》2015年8月15日),将传统文化的阴阳观念对本土建筑的长久影响以及现代意义加以剖析。以上探讨对于挖掘与丰富中国民族建筑学理论的意义是不言自明的。

“行处时时听踏歌”,诗人徐玑的这句诗一直激励着廖少华教授以饱满的治学情怀坚持艺术教育、美术形态研究与创作实践。他在《九岭问道》一书的自序中表示:“学问无止境,总在进行时”,并始终保持着九岭山人的乐观,平静地在艺术探寻的道路上踏歌而行。