法国“感官遗产”法案:立法情况、学术概念与实践启示*

王 铮,黄子洛,张静容

0 引言

2021年法国国民议会通过旨在保护乡村及郊区声音、气味的《感官遗产法案》[1],至此法国成为全球首个将感官遗产立法保护的国家。这部法案的通过让“感官遗产”(法语Sensoriel Patrimoine)概念进入人们的视野,带动欧洲乃至全球对“感官遗产”认定与保护的重视。这份最新法案体现的是法国在国家遗产保护方面悠久的传统积淀和健全的体系支撑。法国是世界上第一个立法保护文化遗产的国家[2],文化遗产保护作为国家战略,是法国文化政策的重中之重[3]。在长期实践中,法国建立了完备的法律体系,迄今已颁布100余项与遗产保护相关的法律制度,实现了对遗产保护领域的全覆盖[4]。《感官遗产法案》可以视为法国遗产保护法律制度体系的最新补充与重要完善,反映了法国对“遗产”(Patrimoine)概念的不断丰富,对遗产保护范围的不断扩展[5]。

《感官遗产法案》在立法背景、立法举措、立法要素上充分体现了法国遗产保护的整体性观念、对文化遗产多样性的关切、遗产造册与分类保护的途径、国家干预与行政主导的传统、中央与地方机构协调合作的多级保护模式、将遗产保护与居民生活环境品质相联系的思想等。因此,《感官遗产法案》具有重要的案例参考价值。《感官遗产法案》适用范围主要面向乡村地区,反映了法国对乡村地区历史风貌、生活方式、自然环境、文化属性进行立法保护的传统——这对我国在乡村振兴战略下发展乡村宜居生态、建设乡风文明,在提升改善村容村貌的同时留住“乡愁”、保存乡村记忆都具有很强的借鉴意义。

本文以《感官遗产法案》为案例,从3个方面展开研究。首先,介绍法案的出台背景、主要内容,分析法案所反映的法国文化遗产保护的历史传统与当前体制。其次,解析“感官遗产”概念,挖掘这一概念的学术意涵,从学理层面辨析其与非物质文化遗产等相关概念的联系与异同,着重分析“感官遗产”在当前的多模态特征,介绍与“感官遗产”相关的学术研究与实践应用。最后,结合我国实施乡村振兴战略、文化遗产保护等国策[6]的背景,归纳“感官遗产”对我国相关实践的启示。

1 《感官遗产法案》的立法背景

2019年法国国民议会议员皮埃尔·莫雷尔(Pierre Morel-À-L‘Huissier)提出需要通过法律明确保护大自然的声音及气味,并将其视为乡村生活的组成部分,以保护乡村文化。这一提案最终在2021年得到法国国民议会的通过,形成全球首部以“感官遗产”命名的法律。这部法律出台的背后有着一系列事件和讨论的推动,也体现了人口在法国城乡结构之间流动的社会背景[7]。2019年全法国范围展开了一场讨论,争论焦点是关于是否需要遵循、维持和保护不同地理环境与人类的互动方式。这一讨论的契机来源于有游客在法国乡郊地区游览时,向当地政府投诉该地公鸡在清晨打鸣是很大的“噪音”。这看似一桩小事,却引起很多人的共鸣,很多游客都被乡村地区他们所认为的“噪音”(典型如自然界的虫鸣与蛙鸣)或“气味”(典型如农村的沼气池、饲养牲畜的房舍、拖拉机发出的轰鸣)困扰[8],要求改变或消除这种“噪音”或“气味”的“污染”[9]。但另外一种观点认为上述“声音”“气味”都是“典型乡村生活方式”和乡村记忆不可或缺的组成部分,应该受到保护,外来者(尤指习惯了城市生活方式的访客)不应视其为“麻烦”“污染”或“滋扰”[10],他们出于对乡村生活现实的不了解而做出的对所谓“噪音”的起诉很可能构成对法国宝贵乡村遗产的威胁。在法国,甚至出现声援和要求保护最初那只遭到投诉的打鸣公鸡的请愿运动[11]。最终在这场城市和乡村生活方式的争论之中,上述后一种观点得到了法律层面的承认,催生了法国旨在保护乡村及郊区声音、气味的《感官遗产法案》。

2 《感官遗产法案》的内容与特征

2.1 主要内容

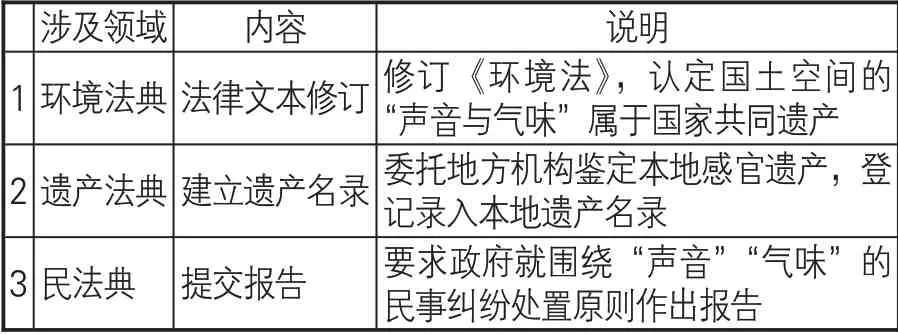

《感官遗产法案》并不是一项独立的法律文件,涉及法国《环境法典》《遗产法典》《民法典》等3个主要领域的内容,如表1所示。第一,在法律文本上,法案要求修订法国《环境法典》L.110-1条,明确表征法国国土空间、资源、自然陆地和海洋环境的“声音与气味”属于法国国家共同遗产,受到法律保护,这是该法案的核心基础。第二,在涉及文化遗产保护的后续举措方面,该法案明确了上述“声音与气味”具有积极的文化属性,法案委托各级地方机构对本地区的声音、气味、味道等景观元素等作出评估和认定,鉴定国土的此类文化特征,并进行本地感官遗产登记,纳入遗产名录清单。第三,在涉及“声音”“气味”的民事法律纠纷方面,该法案要求政府后续提交一份报告,明确处置此类纠纷的原则和标准,并计划将这些原则和标准纳入《民法典》。尽管《感官遗产法案》的主要内容精练,但该法案是建立在法国悠久的文化遗产保护传统和庞大的保护体系基础之上的,是对法国遗产保护体系的补充和完善。从《感官遗产法案》内容(见表1)中也能够以小见大地观察法国国家遗产保护体系特征。

表1 《感官遗产法案》主要内容

2.2 主要特征

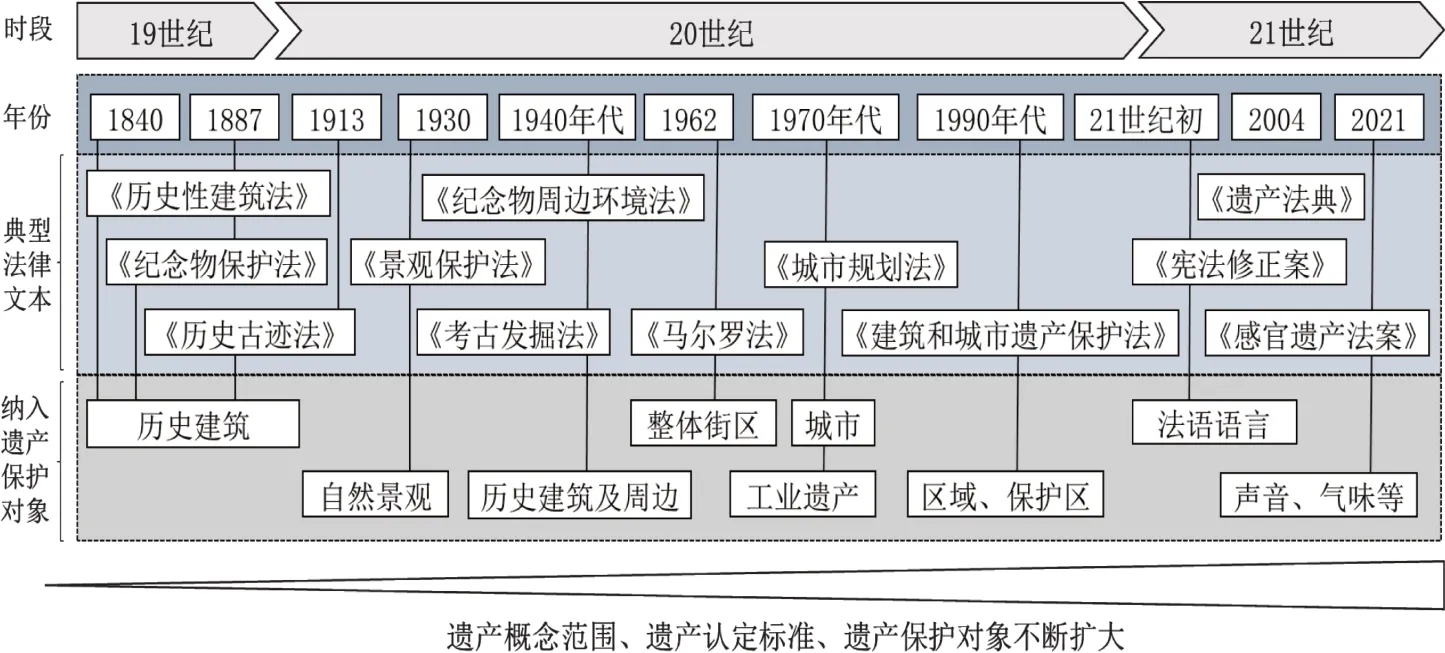

(1)《感官遗产法案》体现的遗产概念范围和保护对象持续扩大趋势。在追求民族文化认同与文化多样性等多重观念影响下[12],遗产概念范围不断扩大成为法国文化遗产法制发展的主线和必然[13-14],而将“感官遗产”纳入其中只是这一趋势在2021年的最新注脚。此前法国通过长期形成的各类法律或法案持续拓宽着对于国家遗产的认定标准。图1梳理呈现了法国历史上遗产概念范围演进扩展的重要时间点与法律文本。

图1 法国遗产概念范围扩大演进历程与典型法律文本

将《感官遗产法案》置于图1所示整体框架下,就能感知到该法案出台是法国遗产概念长期演进、遗产法规持续健全的产物。图1仅精选少量具有代表性的法律文本,而法国遗产保护立法可以追溯到18世纪法国大革命时期,早在1793年颁布的《共和二年法令》就成为世界上第一个涉及文化遗产保护的法令[15]。经过200余年发展已积累百余部相关法律法令。

特别是进入21世纪后,侧重于对过往立法进行整合,使之系统化、法典化[5]。2004年颁布的《遗产法典》是这一进程的集大成产物,为了加强国家权利部门之间(出台的)关于遗产措施的一致性,法国将之前分散立法的几部法律(如《历史古迹法》《景观保护法》《档案法》《博物馆法》等)集成到《遗产法典》中来,其中对遗产的概念、种类、范围、保护方式、保护程序、法律权责进行了明确规定[2]。除专门性法律外,法国已形成以《遗产法典》为核心,与《商法》《税法》《刑法》《环境法典》《城市规划法》等相互配合有机协调的完整的法律体系[12],《感官遗产法案》的核心内容就是对《环境法典》法条的修订。另外,图1进程也显示出自然遗产的法律保护与古迹遗产、保护区等一起构成整体保护的对象[5],自然遗产的艺术、历史、科学等文化价值不断被挖掘。例如,《感官遗产法案》认定声音、气味等具有积极的文化意义,是国家遗产的非物质文化元素,是其他受保护元素的附属品[16]。在整合的遗产法律制度体系中,对此类自然对象的保护主要被纳入到《环境法典》的管辖范围。

(2)《感官遗产法案》体现的分类保护与清册管理方式。在前文所述整体保护理念的指导下,在长期实践中法国又形成以分类和登记为代表的遗产保护工作体制[13]。这些对于文化遗产的清查、定级和等级活动被认为体现了法国文化遗产保护的极致[17-18]。《感官遗产法案》规定,由地方政府机构连同学者专家针对乡村地区体现乡村特点及文化特征的声音、气味、味道、景观等作出鉴定,判断其是否符合入选感官遗产清单的标准。这项工作具体操作举措如图2所示,包括:建立感官遗产清单,以确保其丰富性;针对各地具体的声音、气味等感官信息,主张以自然原则,不破坏,也不刻意制造;针对可能消失的感官信息,通过特殊手段进行复原,用于保护、留存和纪念,具体手段如声音录存、通过人工调配相关气味。分类是法国文化遗产法律保护最基本的规范控制形式[5],《感官遗产法案》在传统的手工艺、表演艺术、节庆仪式等非物质文化遗产主要分类之外,提供新的类别,以扩大遗产内涵的覆盖面。而经过认定的“感官遗产”则进入《遗产清单》(Inventaire Général)。《遗产清单》于1964年开始编制,以收录法国境内“大到教堂小至小汤匙”的全部文化遗产,这份清单的编制与维护工作持续至今[19]。通过“感官遗产”进入《遗产清单》这一案例也能够反映这份清单中物质与非物质遗产之间的界限越来越模糊。

图2 《感官遗产法案》对感官遗产的认定程序与对象

(3)《感官遗产法案》体现的“国家主导”与“地方自主”协调模式。《遗产清单》编制工作最初由中央政府负责,自2004年法国《地方自由与责任法》颁布以来,遗产普查职权不再由国家直接承担,而是下放移交给法国地方各大区,以便就地开展工作[19-20]。《感官遗产法案》就将鉴定“感官遗产”的工作授权委托给各个地方政府机构,由本地机构完成遗产登记,以更好的分析地方性特征要素,特别是考察人与自然环境的互动关系[21]。一般各级地方政府都设有文化事务部门,在上级主管部门指导下开展相应的工作[22],也代表中央政府落实国家的文化政策,并根据本地特点采取相应的执行方式[18]。在将遗产登记工作充分分权给地方的同时,法国中央政府在遗产保护方面持续保持“国家主导”的传统,积极推行文化领域的国家干预[4],从国家层面不断把文化遗产保护纳入法治轨道[23],动用国家行政力量把包括“感官遗产”在内的各类遗产置于遗产保护法律的全面关照之下。

3 “感官遗产”的学术概念分析

3.1 “感官遗产”概念:从法理到学理

从法理层面看,《感官遗产法案》的核心是将“乡村生活环境”和“乡村生活体验”予以“遗产化”的法律认定,并进一步制定对其保护的措施。该法案的立法意义之一在于扩大文化领域“遗产”的认定范围。它将关注重点从客体存在转向主观体验以及主客观的互动关系,将人们对环境感知与体验、与不同地理环境的互动过程纳入到“遗产”的范畴。这种理念可以简单地概括为“互动即遗产”或“过程即遗产”。《感官遗产法案》不仅反映了法国国家遗产保护的传统积淀与现行体制,其重要意义还在于突显了“感官遗产”的概念。这一概念与传统的文化遗产、物质遗产概念有所区别,不仅为相关实践给出了工作定义,而且具有丰富的学术意涵和理论指导意义。感官遗产关注主体体验与客观环境的互动,随着时间的推移,这种互动过程会成为社会和生态历史的一部分,并最终成为身份记忆的一部分。这可以在保护文化多样性、保障文化权利、保存社会记忆、保留社区生活方式等诸多方面带来理念延伸与实践启迪。下文将“感官遗产”的概念从法理层面深入到学理层面进行分析。

3.2 “感官遗产”概念语义分析

从语义分析,“感官遗产”概念分为“感官”和“遗产”两部分。“感官”概念包括“器官”和“感知”两方面含义。人类感知器官由各种感官共同构成的,所有感官信息通过系统神经等传递,进入大脑进行处理,其处理信息的过程和结果就是感官的意识和文化过程[24]。传统上对感官的认识多是从生理学、神经科学、认知科学的角度出发的,但是在现代社会,人们日益意识到身体感觉不仅仅是自然的生理现象,而且是社会构建的结果,是历史过程的产物。这就构成的感官概念内涵中的“社会性”,而这种社会性正是人文科学介入感官领域的契机。

从词源上看,“遗产”(法语Patrimoine)指由父亲传承下来的财产[14],本身就隐含“Patire”(祖国)的含义,遗产的属性是国家公共藏品[4]。在人文领域,法国《遗产法典》将遗产认定为所有可移动或不可移动的,属于公共或私人持有者的,具有历史、艺术、考古学、美学、科学或技术价值的财产,这个定义比较完整的覆盖了时代对“遗产”这一概念的认识[2];联合国教科文组织将非物质文化遗产认定为是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,是被社区群体,有时为个人视为文化遗产组成的各种社会实践、观念表达、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所[25]。随着文化领域“遗产”概念的变化,其主要特征包括对于特定共同体具有历史价值、艺术价值及经济机会,其灭失对特定共同体而言是巨大的损失或重建费用及其巨大[14]。当“感官”与“遗产”两个要素相结合时,其意涵在于:感官遗产中的“感官”前缀强调了“各种感官共同构成”,这有助于打破传统遗产保护中的“视觉中心”倾向;感官的知觉主体仍然无疑是人类,但是感知的客体却不限于人造物,而是可能来源于自然,这有助于打破传统遗产保护中的侧重于“人工物”的倾向;感官感知是一种过程,将这种人与环境的互动过程纳入遗产认定范畴,有助于打破传统遗产保护中侧重于“结果”“成品”或“静态”的倾向。

3.3 “感官遗产”与相关概念辨析

上述几点使得“感官遗产”区别于传统的非物质文化遗产概念。受过往“人类中心”倾向的影响,人们对文化遗产的研究很大程度上瞩目于人类本身,而对自然生态空间的文化属性关注不足。“感官遗产”概念的出现弥补了这一不足。依据传统的非物质文化遗产概念,非物质文化遗产相关项目主要涉及人类活动,体现着一定的人类知识;而“感官遗产”则更多是来源于自然所产生、能够被人类感官感知的信息。因此可以说,有相当数量的《感官遗产法案》所保护的对象是无法纳入联合国教科文组织认定的非物质文化遗产范畴中的。

此外,过往大多数文化领域的遗产概念(如“非物质文化遗产”以及“世界遗产”)都是一系列过程的产物(既可以是自然过程,也可以是人工过程),而非过程本身。换言之,过往文化领域的“遗产”概念无论是涉及景观“地标”还是涉及“作品”,都已经是一种“完成时”的成果形态,但是创造这种成果形态的“进行时”或“过去时”的(人与环境之间的)互动活动过程可能被忽略了。例如,某区域内的传统水利系统被认定为具有“遗产”地位,但是这一“成品”背后的过程(该区域内居民与土地、水资源之间的互动方式,例如灌溉方式)同样有资格成为遗产,值得被保护,因为这是该地社区所定义的他们与环境交互以满足自身需求的生活和发展方式。特别是相比已经高度工业化、自动化的城市生活方式,在不同于城市模式的乡村地区中,可能存在着更多这种人与自然地理环境间的互动。“感官遗产”概念正是对这种特定地区互动过程的关照。

3.4 “感官遗产”的多感官与多模态特征

根据《感官遗产法案》的内容,“感官遗产”概念中的感官事实上强调“多元感官”,尤其是超越单纯视觉感官之上更多的感官。而这也符合当代社会人类感知世界的整体趋势。广义上的信息获取与文化体验的获得从源头上都来自于感官的接收。而近现代对于人类感官的认识经历了两个转变:第一,从精神心智到身体感官的转变。传统上受到笛卡尔身心二分思想影响的人文科学将关注重点放在精神心智方面,对于身体的研究较少。随着后现代主义的兴起,身体体验的具身体现得到关注,意义与知识的普遍身体基础得到重视。身体感官研究逐渐成为人文社会科学关注的热点[26]。第二,从视觉中心到多元感官的转变。20世纪以来,在后现代主义思潮影响下,哲学界面对旧有的“视觉中心主义”“视觉霸权”“视觉殖民”等问题首先提倡“听觉文化转向”,很多现当代哲学家(维特根斯坦、尼采、哈贝马斯、海德格尔等)都表达了“世界被单纯把握为图像”的警惕和反思,并呼吁重新重视声音与听觉的价值。近十年来,我国学者也开始重视多元感官传播及其人文和社会意义[27-29]。

除听觉外,其他感官研究正在兴起,有研究者以感官体验对历史街区的改造更新规划做出探索,通过对人的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉五种感官角度对北京什刹海片区的改造及更新方法进行探讨[30]。多元感官也得到不同领域的关注,除口述史、社会学等领域外,博物馆、出版、广告等领域也对多元感官进行了不同角度的研究与应用。例如博物馆考虑到参观不仅仅是观众参观精心设计的知识路线,而是涉及本体感受、感官、知识、美学以及社会等多方面的多层次体验,博物馆也终将成为观众学习、质疑、放松、追求感官享受以及交流探讨、建立社会关系、创造持久记忆和情感共鸣的场所[31];有研究者以跨媒体多感官交互的纸质书《光明博物馆》为例,对纸质图书基于感官代偿理念的感官参与进行研究,以期为传统媒介角度下纸质书籍的发展、多感官交互提供创新的应用[32]。以上研究成果可以丰富我们对“感官遗产”概念中感官内涵的认识。

如果说“感官”强调的是信息的主观体验性,那么“模态”则强调的是符号本身的物质性,因此“感官”与“模态”可以同时理解为“感官遗产”的特征,当前二者都表现出多元性。模态(Modality)这一概念具有多重的含义和理论基础。在物理领域,模态是指结构系统的固有振动特性;在计算机和人工智能领域,模态主要指人体感知信息的模式或通信信道。而本文主要借鉴模态在人文社会科学中的符号学含义,在本质上是一种“感知过程”,是人类通过感官与外部环境之间发生的交互方式[33],包括视、听、嗅、味、触等感官经验,不同模态在感知活动中常常相互作用[34]。这又可以分成两个维度:一是从主观角度,模态强调符号接受者的“感觉(sense)”,进而区别于脱离感觉的抽象“概念(conception)”。模态本质上是一种“感知过程”,包括视、听、嗅、味、触等感官经验,不同模态在感知活动中常常相互作用;二是从客观角度,模态强调符号本身的物质性,模态是由社会所形塑、由文化所给定且能够产生意义的一切符号资源。类似的定义还包括模态是被具体的感知过程来解释的社会符号系统。

基于上述模态概念,在社会符号学、语言学、话语分析等领域发展出了多模态(Multimodality)理论,其核心强调:所有传播活动都是多模态的;语言以外的其他符号系统也是意义的源泉,同样可以表达意义;即使是语言的运用也需要与其他多种符号相互关联,形成一个联合的整体。事实上,基本上所有传播活动都是多模态的,特别是随着信息技术手段进步,传统的语言、文字形式与其他艺术形式、媒介之间的跨模态互动越来越频繁[35-36],而这种多模态呈现、跨模态互动借助数字信息技术的力量,在当前也更容易采集、捕捉、存储、还原和传递。特别是近年以来移动互联、AI、5G等新技术应用极大丰富了受众的多元感官体验,随着网络带宽、传输质量的提升,传播内容的丰富性、表现力也极大增强。如果说4G时代重新激活了听觉,开启了全新的声音时代,那么在已经到来的5G、6G时代,很可能会有更多模态被信息的传播载体所激活,AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等技术提供了这种可能。因此,新技术背景下的多模态特征让“感官遗产”在未来的发掘、保护与传承具有了更多可探索的空间。

4 “感官遗产”的应用实践与相关研究

4.1 海外对于“感官遗产”的保护实践

《感官遗产法案》于2021年初通过,后续执行情况有待进一步考察。从图2可以看到法国对“感官遗产”的态度并非要求对全部感官信息进行复刻,而是在实践中采取不破坏的自然态度,仅对需加以保护的濒危对象加以干预;从适用范围看,法案仅针对乡村的感官信息;从开发利用程度和关注重点看,法案首要关切是出于对乡村文化及乡村整体氛围、差异性、丰富性的维护。

在欧洲其他地区,虽然尚未出台类似法国的明文法律,但对类似“感官遗产”的形态认定和保护工作正在形成共识,也出现了一些带有类似性质的实践。例如,大英图书馆在其战略规划(2015-2023)《鲜活的知识》中将声音遗产保存、开发、共享作为资源建设的首要目标,特别关注采集野生动物或自然界的声音,如英国海岸的海鸟叫声、茶壶烧水发出的声音等社会日常生活中的环境声音。海外公共数字文化实践项目如“欧罗巴之声”专门针对欧洲声音遗产收集、整合和利用[37]。再如,西班牙重视村镇中“钟声”保护。在历史上,钟声对西班牙城镇的社会文化生活具有重要的意义,报时、祷告、婚礼、葬礼等都伴随着具有特定意义的钟声[38]。随着现代社会发展,钟声的作用不再明显,在钟声面临消退情况下,西班牙认识到钟声是城镇历史的重要参与者、见证者与呈现者[39],乃至是用来团结社群和民众的共通语言,并对钟声进行保护。具体的保护措施包括:对音源(还在工作的钟)进行定期维修;保护钟声所产生的声音景观;维持鸣钟的仪式;针对各地不同的钟敲击的不同节奏、方式,以及代表不同意义的钟声,分别进行统计、列入清单,将其具体的声音和所蕴含的信息进行匹配。而除了“听觉感官”之外,日本曾在全国范围内评选“最好闻的100个景点”,涵盖各类地区,其气味来源包括温泉的硫磺、乡村种植的薰衣草及紫藤花等气味,依靠感官气味,吸引了大量游客前往参观。这在一定上可以视为一种对“感官遗产”的开发方式。

4.2 海外关于“感官遗产”的学术研究

作为学术概念,“感官遗产”虽然较为崭新,但在最近陆续得到学者关注,集中于历史研究领域。2021年10月,荷兰阿姆斯特丹大学下属阿姆斯特丹人文研究所召开名为“感知过去”的关于感官遗产的研讨会,主要有历史、考古、文化遗产、社会记忆等领域学者参与。会议的核心理念契合前文中对“感官遗产”多感官、多模态特征的分析,会议认为越来越多的跨学科方法已经证明,打破“视觉中心主义”的陈旧经验,而采用多元感官对于取得对历史遗迹的整体理解是卓有成效的。在这一过程中,一些在物理遗迹中无法被“看到”的意义载体正在被发掘。例如,有历史和考古领域的学者认为需要对遗迹进行更真实、更多维的重建,探索过去的历史“看起来”“听起来”“闻起来”是什么。新的感官分析方法丰富了考察人类生活的维度,也可以丰富人们对过去社会如何运作以及如何在当前表现的理解[40]。此外,也有很多学者关注了在视觉、听觉以外嗅觉感官在历史领域的作用,气味被认为是知识、艺术和文化遗产形成过程中的主要元素[41]。当然,对嗅觉感官遗产的开发也面临一些困难,例如在当前技术环境下人们还无法轻松将气味(像音频、视频那样)数字化。

值得注意的是,尽管《感官遗产法案》是在城市与乡村景观二元对立的背景下出台的[42],但这并不意味着“感官遗产”为乡村地区所独有。在2020年出版的《亚太地区历史城市景观的劳特利奇手册》(The Routledge Handbook on Historic Urban Landscapes in the Asia-Pacific)[43]中,Nisha A.Fernando在《亚洲城市的感官遗产》(The sensory heritage of Asian cities)一章中系统阐述“感官遗产”的含义,强调“感官遗产”——尤其是非视觉感官体验——在辨别城市景观的文化特征和意义方面的重要性。由于在本书中主要关注了城市的“感官遗产”,与法国《感官遗产法案》中对于乡村地区的关注正好形成互补和呼应。在《亚洲城市的感官遗产》中,作者认为城市具有内在缓慢增长的、自组织的空间秩序,声音/听觉(sounds)、气味/嗅觉(smell)、质地/触觉(textures)以及运动(movement)构成了独特而又多元的感官环境,同时创造了充满活力的城市景观。这种多感官体验的产生和表现方式对区域文化身份至关重要,并成为城市遗产的重要组成部分。

5 “感官遗产”理念与实践的启示

《感官遗产法案》案例无论从法理层面还是学理层面都能够带来诸多启示。如前文所述,该法案首先以小见大地揭示了法国在文化遗产保护方面的传统积淀与发展创新。已有研究从完善相关法律与政策[44]、建立科学严谨的组织管理体系[45]、多元共治激发地方活力、推动文化遗产普查与其他部门条块融合[20]、完善乡村保护规划体系[46]等方面归纳了法国在文化遗产保护方面宏观的经验。《感官遗产法案》最初即是根据乡村地区的实际情况制定的,并且根据感官遗产的概念内涵,乡村可能较其他地区拥有着更为丰富和多样的感官遗产。因此本部分主要从微观视角,基于感官遗产本身的概念与特征,结合我国特别是乡村地区发展实际,分析其对于我国相关实践工作的借鉴。

5.1 借鉴“感官遗产”内涵,守护乡村自然与人文环境的深层价值

我国改革开放以来,随着经济社会飞速发展,城镇化成为社会变迁的突出特点。城镇化取得巨大成就的同时,乡村“空心化”加剧,对传统乡村及其蕴含的乡村历史文化、历史记忆资源带来了巨大威胁。乡村原有的自然生态、文化价值体系面临着潜在的接续传承危机,乡村也面临着前所未有的失忆危机。在这种背景下,为了能够“留得住青山绿水,记得住乡愁”,保留乡土味道,保存乡村风貌”,多个地区启动乡村记忆项目,而“感官遗产”概念有助于拓展和延伸乡村记忆的内涵,识别并保护乡村地区自然与人文环境的深层次价值。正是因为乡村记忆包含了感官、美学、历史及社会等多方面内容,给人以多层次体验,与“感官遗产”概念中所强调的多元感官、人与地理环境之间建立联系是一致的。此外,乡村记忆与“感官遗产”的缘起类似,同样是在类似“城乡二元对立”的背景下,出于抢救和保护乡村独特印记而产生。

因此,可以进一步探索将乡村“感官遗产”作为乡村记忆的组成部分。乡村的文化景观、生活场景与听觉等多样模态存在着更加天然、更加丰富的联系。如声音被视为一种与人切身接触的环境,听觉活动可以作为一种空间中的生活实践和声音经验[47],声音资源可以作为塑造乡村记忆中本真性的重要途径,对于乡村记忆中的身份识别、形象塑造与形象传递具有重要作用[48]。听觉同视觉一道,共同承载着乡村环境、乡村实践、乡村文化和乡村记忆。而除了听觉感官之外,土味小菜的味道、耕犁田地的气味、山泉汩汩的透凉……这些多感官所接受的信息,都是乡村记忆的组成部分。这些从多感官渠道所获得的乡村记忆,都承载着一方水土的生活实践、人情往来,也正是浓浓乡愁的具体表现。当上述多模态呈现与多感官接收的信息内容以数字形式存储时,就有可能成为乡村记忆项目重要而丰富的处理对象。

5.2 借鉴“感官遗产”多感官与多模态特征,丰富资源保存与开发形式

在我国过往对于乡村文化资源的开发利用过程中,出现了如乡村记忆这样的示范性项目,有学者关注了项目中对于村史、族谱家史、村落变迁、乡贤民士等内容的开发[49-51]。但是在这一过程中也表现出一些局限,例如对乡村相关文化资源缺乏明确的界定标准,继而对相关资源的保存、开发、利用范围仍较为狭隘。在具体实践中的工作对象仍然局限于村史、名人志士等以视觉感官为主要接收渠道的历史文本载体和内容;关注重点主要面向文献保存;承载方式多以文字、照片、影像等形式为主。这些手段延续了传统上的“视觉中心”倾向,现有的保存和开发手段仍不足以反映极为丰富的乡村文化存在样态。

借鉴“感官遗产”的多感官特征以及海外案例经验,例如法国在发展乡村特色旅游时,就重点打造了“葡萄酒”酒庄特色旅游[52],其中的酿酒劳作过程、品酒体验过程就蕴含了丰富的感官特征。同样,我国丰富的乡村记忆原料事实上在先天上是以“多感官”的形式被接收的,在后天上是有可能、有机会以“多模态”的形式被保存和传承的。我国广袤的乡村地区蕴含着极为丰富的“乡间声音”与“乡土气息”,从高山流水到鸟叫虫鸣,从瓜果飘香到泥土芬芳,这些为我们的感官带来赏心悦耳、沁人心脾的体验,而那些具有唯一性、独特性或地方代表性的味道与声音(例如地方菜系的色香味、稀有物种的嘶鸣声响、具有民俗特色的祠堂雅乐仪式音等),不仅塑造着人们的地域认同与身份认同,也是我们的国家和民族贡献给全人类独一无二的记录[37]。“感官遗产”概念形态的出现,恰恰为我们重视、界定、识别、提前规划此类资源提供了契机。

借鉴“感官遗产”的多模态特征,结合最新信息技术,以丰富乡村记忆的采集、开发、利用方式。随着互联网传输技术、数字化技术、AR(增强现实)、VR(虚拟现实)乃至元宇宙(Metaverse)集成技术的迅速发展,未来乡村记忆势必涵盖更多模态的内容,并被后世以更多元的感官所接收。在“人类感知天性”和“新兴技术赋能”的相互契合、相互作用之下,信息表达、信息记录、信息传播的“视觉中心”倾向势必发生转变。资源数字化、传播网络化、技术智能化、服务泛在化等因素促进了听觉、嗅觉、触觉等模态的场景延伸、智能交互、社交共享[53-54],从而有可能让关于乡村地域的记忆更具有数字时代的共时性和流动性。

6 结语

法国《感官遗产法案》及其“感官遗产”概念为我们带来诸多借鉴。当然,中法两国在文化环境、地理环境、制度环境等方面存在差异,对“感官遗产”形态也需要做进一步的观察与理解,但在我国加入多项世界遗产公约以及文化多样性、生物多样性国际公约并在其中发挥积极作用的背景下,持续跟踪遗产领域的发展变化趋势无论是对于我国履行国际义务还是制定和推动国内政策都具有重要意义。

从《感官遗产法案》的案例中可以看到遗产概念范围的扩大和相应工作体制的发展是相辅相成的。目前我国在文化遗产法律体系中两部基本的法律为《文物保护法》《非物质文化遗产法》,但这两部法律尚不能覆盖本文中所讨论的全部对象。从现有法律体系看,我国法律保护的“遗产”采用过于狭义的概念,仅就物质与非物质遗产进行保护,将自然遗产排除在保护范围之外[55]。此外,文化遗产在自然与人文、主观体验与客体存在之间的完整性受到了分散的管理体制的影响,长期以来我国遗产保护的行政管理功能分散在文化旅游、自然资源、生态环境、农业农村、住房和城乡建设等多个不同部门。随着遗产概念范围的扩大,在未来需要持续探索构建协调统一的国家遗产保护体系。

在未来,借鉴“感官遗产”概念,还可以在保存于传承乡村记忆、促进乡村振兴等诸多方面进行探索和创新。例如挖掘各地方感官遗产在教育、休闲、文旅等产业上的经济和社会效益;再如为乡村生态文明建设提供新的视角,过往通常以物种的多样性、绿化面积等指标判断生态建设成效,而感官遗产的留存情况在一定程度上也反映了生态指标。感官遗产对于生态中景观、声音、气息、触感等乡村自然元素的关注与识别,也能够为乡村生态振兴提供新的思路。