混合所有制改革、股权结构与真实盈余管理

符安平 谭招晖

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411100)

一、引言

自党的十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济以来,如何实现国有资本与非国有资本共同发展、相互促进,进一步推动国有企业与市场经济的有机结合,从而提升国有企业保值增值能力成为政策制定和理论研究关注的热点问题。混合所有制改革是促进国有企业不同性质股权融合的重要举措,随着非国有资本的引入,国有企业的持股成分、股权集中度和控制权结构都会发生相应的变化,这种变化是否显著提升国有企业的绩效和公司治理水平,直接关系到国有企业混合所有制改革的成败,成为了颇具理论意义与实践价值的重大课题。

已有研究发现,相比民营企业,国有企业利用真实盈余管理进行盈余操纵的行为更加频繁[1]。由于存在“政府干预过多”“一股独大”“所有者缺位”等治理缺陷,国有企业管理层拥有更多的盈余管理机会,在会计监管不断加强的背景下,应计盈余管理的空间受到限制,选择真实盈余管理手段操纵盈余成为企业投机取巧的主要趋势[2]。通过混合所有制改革,非国有股的引入在一定程度上优化了国有企业股权结构,形成非国有股东和国有股股东在经营决策和内部监督上相互制衡的局面。那么,国企进行混改后,股权结构的变化是否对国企公司治理产生深刻影响?混合所有制改革是否能有效抑制国企的真实盈余管理行为?具体通过何种路径实现?回答上述问题,不仅可以加深对混合所有制改革意义和作用的认识,也丰富了对真实盈余管理影响因素的研究。

因此,本文以2013-2019年沪深A股市场的国有企业为研究样本,首先理论上重新梳理了混合所有制改革、股权结构以及真实盈余管理行为三者之间的逻辑关系;其次,实证检验混合所有制改革对真实盈余管理行为的直接影响和以股权结构为中介对真实盈余管理行为的间接影响;最后,通过异质性检验,进一步验证了在央企和地方国企样本中,上述影响存在显著差异。

本文可能的贡献在于:第一,目前大多数研究是从应计盈余管理的角度展开,而较少聚焦于真实盈余管理,本文在一定程度上丰富了真实盈余管理影响因素的文献。第二,目前关于国企混改后股权结构的研究,多数以股份性质、股权集中度与制衡度等单一的标准对国企混改程度进行衡量,鲜有对国企混改程度进行综合衡量。本文从股权的异质性出发,同时考虑国有企业混改的进行程度(异质股东股权的深入程度)与性质改变程度(不同股权的融合与制衡以及控制权是否转移),在一定程度上避免衡量偏误,增加研究结果的稳健性。第三,目前缺乏从中介角度出发,系统研究混合所有制、股权结构与真实盈余管理之间关系的文献,本文将三者同时纳入一个整体的分析架构中,能够明确地分析混合所有制改革和股权结构对真实盈余管理的影响,验证股权结构的中介效应,弥补相关研究的不足。

二、理论分析及研究假设

(一)混合所有制改革与真实盈余管理

会计盈余直接衡量了企业的经营成果,是公司盈利能力与整体发展情况的重要体现,也是投资者与债权人等利益相关者投资决策时重点关注的财务指标。出于不同动机和利益诉求,实践中企业盈余操纵的行为时有发生,但随着会计制度日趋规范,应计盈余空间不断缩小,企业开始转向真实盈余管理。所谓真实盈余管理是通过构造日常经营活动中的交易来实现,通过对费用、生产成本以及销售活动的调节进行盈余操控。由于将盈余操纵行为融入企业的日常经营活动中,真实盈余管理更加隐秘,外部监管难以对企业经营活动展开事无巨细的监管,因此管理者在实施投机行为时更有操作空间。

混合所有制改革一方面有利于企业内部治理结构的完善,另一方面为公司创造竞争性的外部环境。从公司内部治理来看,国有企业由于所有者缺位问题存在着严重的信息不对称等代理问题[3],混合所有制改革能促进企业各资本之间股权、收益的融合,充分发挥了非国有股东对国有股东的制衡与监督作用,不仅降低了国有大股东与具有特殊政治身份的管理层之间的合谋风险,降低委托代理成本,提升对利益相关者的维护程度,同时也压缩了管理层进行真实盈余管理行为的空间,有效提升了企业会计信息质量的水平。从外部环境来看,一方面国企通过增资扩股、国有资产转让等一系列方式引入非国有股东,外界会将其视为一种“利好”信息,更倾向于投资混合所有制国企,而对其披露的盈余质量信息更加关注。随着非国有股东对管理层的关注与监督加强,企业信息透明度上升,更加有利于市场投资者通过企业所披露的信息有效识别出管理层可能存在的真实盈余管理行为;另一方面,引入非国有股东会激励国有企业参与市场竞争,实现公有制与私有制优势的互补,提升企业的创新能力与经营效率[4],一定程度上也抑制了企业管理层进行真实盈余管理行为的动机。因此,本文提出假设:

H1:混合所有制改革的实行能够有效地抑制企业真实盈余管理行为。

(二)股权结构与真实盈余管理

公司治理是影响企业盈余管理的重要因素,股权结构作为其重要组成部分,势必会对企业管理层的盈余管理行为产生重要影响。已有研究主要从股权性质、股权集中度、持股成分三个方面分析股权结构对真实盈余管理造成的影响[5]。鉴于国有企业的特殊性,本文主要从股权集中度和持股成分展开研究。

股权集中度是控股股东能够对企业经营决策进行控制的程度体现。从我国国有上市公司来看,“一股独大”是众多企业存在的普遍问题,控股股东利用其自身的绝对控股地位,通过控制经营决策和收益分配权,实施真实盈余管理来最大化自身利益,侵占中小股东利益的事件频繁发生。Park和Shin(2004)[6]针对加拿大的上市金融机构中股权与董事会机制的构成对盈余管理行为的影响研究验证了上述观点。王化成和佟岩(2006)[7]认为绝对控股股东能左右企业的重大决策是影响我国企业盈余质量的一个重要原因,这一现象在国有控股企业中尤为突出,股权的过度集中和国有股股东主体缺位致使管理层有能力对企业的盈余进行操控,造成企业盈余质量下降。杨继伟(2010)[8]同样认为股权分置后,第一大股东持股比例越高,越有动机和能力对公司盈余信息进行操纵,以实现推动公司股票价格上涨的效果。

高管持股比例的增加能够将所有者与经营者的利益相统一,极大地激发企业经营者积极性,实践表明,这是一种长期有效的激励手段。Warfield(1995)[9]认为提高管理层持股比例能适当减少代理成本,提升企业盈余的质量,减少企业的盈余管理行为。Dempsey(2010)[10]发现,管理层持股对于公司的影响主要在于通过非经常性损益类项目对公司盈余进行调节,持股比例越低的公司,盈余管理的动机越明显。袁知柱(2014)[11]认为管理层持股的上升会减少盈余操纵行为,因此管理层激励增加会显著抑制企业的真实盈余管理。

不同于散户投资者普遍存在的“用脚投票”行为,机构投资者由于持股较多,投资金额大,在做出投资决策时更为谨慎,会对机会成本进行细致考量[12]。因此当机构投资者持股比例较高时,鉴于自身利益的考虑,会积极参与到公司的相关治理中,对企业的经营决策和相关企业绩效进行有效监督,更多以企业的长期发展来做出决策。此外,相对于国有控股股东来说,机构投资者对于政治因素的考量较少,承担企业可能存在的政策性负担相应减少,使得机构投资者更加关注公司内在价值[13]。因此,本文提出如下假设:

H2:股权集中度与真实盈余管理呈显著正相关,即企业的股权度越集中,企业管理层进行真实盈余管理的动机越强烈。

H3:高管持股比例与真实盈余管理呈显著负相关,即高管持股比例的提升能有效抑制企业的真实盈余管理。

H4:机构投资者持股比例与真实盈余管理呈显著负相关,即机构投资者持股比例的提升能有效减少企业的真实盈余管理。

(三)混合所有制改革、股权结构与真实盈余管理

股权结构直接决定企业的治理水平以及财务效率的高低,合理的股权比例、适当的股权集中与制衡度都是公司提升内部决策效率以及财务绩效的关键[14]。混合所有制改革引入非国有资本,降低国有股比例,打破了原有的单一董事会构成以及决策模式,形成了不同股权性质的股东之间相互监督、相互制衡的机制,有效地缓解了“一股独大”的问题,通过规范内部控制,一定程度上减少了大股东实施利益侵占的机会,促进企业管理层产生更强的动机去推动高质量会计信息披露,提升盈余质量信息。因此本文提出以下假设:

H5:混合所有制改革是通过降低股权集中度,进而抑制企业的真实盈余管理行为。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

由于2013年正式提出混合所有制改革,本文选取2013-2019年沪深A股的国有企业作为研究样本,并对样本进行如下筛选:剔除ST和*ST企业;剔除无对比性的金融行业企业;剔除数据缺失的样本;剔除总资产、固定资产净额等数据为0或为负的样本。最终获得了5799个样本观测值。本文的相关股权性质数据来自新浪财经网,其他数据均来源于国泰安(CSMAR)数据库。本文同时对连续变量在1%和99%的分位数上进行Winsorize处理,避免极端值对结果产生影响,后续所有回归均在stata15.0中实现。

(二)变量定义

1. 真实盈余管理

真实盈余管理手段主要包括对于销售活动、生产成本以及费用进行调节。因此本文借鉴Roychowdhury(2006)的研究方法,从异常经营活动现金净流量、异常生产成本、异常操控性支出三个方面衡量企业的真实盈余管理程度。相关计量模型如下:

(1)

(2)

(3)

上述模型中,CFO为企业日常经营活动所产生的现金净流量;TA为企业总资产;SALES为营业收入;ΔSALES表示营业收入变化额;PROD为企业生产成本,是企业销售成本与存货变化量总和;DISEXP表示酌量性费用,在此以企业列示的销售费用与管理费用之和表示。由模型(1)至模型(3)获取回归残差项,即为异常经营现金流量(REM_CFO)、异常生产成本(REM_PD)与异常酌量性费用(REM_DE)。借鉴李增幅等(2011)[15]的研究,本文设计指标REM= REM_PD -REM_CFO- REM_DE表示企业的真实盈余管理程度,REM的正值越大(负值越小),表示公司进行真实盈余管理向上(向下)操纵利润的程度越大。

2. 股权结构

关于股权结构变量,本文从股权集中度与股权构成两方面选取了股权集中度、高管持股比例以及机构持股比例三个变量,其中股权集中度(Top)变量选取第一大股东持股比例,高管持股比例(Hold)为企业高管持股数与总股数的比值,机构持股比例(Invh)为机构持股数与总股数的比值。

3. 混合所有制改革

国企混改主要包括进行程度(异质股东股权的深入程度)与性质改变程度(异质股东股权的融合制衡程度及控制权转移)的不同改革方式,基于此,本文借鉴杨兴全和尹兴强(2018)[16]的研究,分别从混改深入程度、混改股权融合程度及控制权是否发生转移三方面对国企混合所有制改革程度进行衡量。

目前 Wind、CSMAR 等数据库并未给出具体股东性质,难以区分其是否为国有股东或非国有股东。因此本文通过对新浪财经网上前十大流通股股东信息进行收集,并且区分其国有与非国有性质,通过不同性质的股东持股比例计算国有股比例和非国有股比例。借鉴廖志超和王建新(2020)[17]的研究,用国有企业前十大股东中非国有股东持股比例之和衡量混改深入性指标(Mix_a),Mix_a数值越大,说明民营、外资、自然人等非国有股东所占股份越多,混合所有制改革深入程度越高。

借鉴杨志强等(2016)[18]的研究,首先计算国企中国有股及非国有股占全部股权的比例,分别为 ES和EP,以ES和EP中的较大者作为分母、较小者为分子,将所得的比值定义为混改股权融合度(Mix_b),Mix_b的数值越大,说明国企的国有资本与非国有资本之间相互融合程度越高,其互相制衡的作用也越明显。

混合所有制改革后,其效果可能在企业实际控制人的性质有所改变时会形成不同的结果。允许控制权主动或被动有偿转移,混改程度更明显,有效地提高企业创造营收的能力,促进企业发展[19]。参考白云霞和吴联生(2008)[20]的研究,将控制权转移(Mix_c)定义为第一大股东变更或者终极控制人性质发生变更。通常而言,发生控制权转让的国有企业,其混合所有制改革的进行程度可能更高。

4. 控制变量

在已有研究的基础上,本文选取了企业规模(Size)、企业偿债能力(Lev)、企业成长状况(Gro)、企业盈利能力(Roe)、会计师事务所类型(Big4)、审计意见(Auop)等指标,考虑到应计盈余管理(DA)与真实盈余管理(REM)之间可能存在一定的影响关系,因此本文也将其作为控制变量。同时本文还对行业(Ind)和年度(Year)虚拟变量进行了控制。具体变量描述见表1。

表1 变量定义

(三)模型构建

首先,本文引入混合所有制改革程度Mix,并且从混改深入性Mix_a、混改股权融合度Mix_b以及控制权转移Mix_c三个方面对混合所有制改革程度Mix进行衡量,构建模型(4)检验混合所有制改革程度Mix对真实盈余管理REM的直接影响,验证H1,模型如下:

REMi,t=β0+β1Mixi,t+β2Sizei,t+β3Levi,t+β4Groi,t+β5DAi,t+β6Roei,t+β7Big4i,t+β8Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(4)

其次,为了检验国有企业股权结构对真实盈余管理行为的影响,本文从股权集中度和股权构成两个方面进行模型设计。模型(5)为国有企业股权集中度Top对真实盈余管理REM影响的回归模型,以此验证H2;模型(6)、模型(7)分别为国企高管持股比例Hold、机构持股比例Invh对真实盈余管理影响的回归模型,以此验证假设H3以及H4。具体模型如下:

REMi,t=β0+β1Topi,t+β2Sizei,t+β3Levi,t+β4Groi,t+β5DAi,t+β6Roei,t+β7Big4i,t+β8Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(5)

REMi,t=β0+β1Holdi,t+β2Sizei,t+β3Levi,t+β4Groi,t+β5DAi,t+β6Roei,t+β7Big4i,t+β8Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(6)

REMi,t=β0+β1Invhi,t+β2Sizei,t+β3Levi,t+β4Groi,t+β5DAi,t+β6Roei,t+β7Big4i,t+β8Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(7)

最后,为了检验股权结构在混合所有制改革对真实盈余管理的影响中起到的中介作用,构建模型(8)与模型(9)同时结合模型(1),将Top作为中介变量,Mix作为自变量,检验混合所有制改革在股权集中度的中介作用下对上市公司真实盈余管理的作用机制,以此验证H5。本文在进行中介效应检验时,遵循温忠麟等(2004)[21]提出的中介变量检验程序。

Topi,t=β0+β1Mixi,t+β2Sizei,t+β3Levi,t+β4Groi,t+β5DAi,t+β6Roei,t+β7Big4i,t+β8Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(8)

REMi,t=β0+β1Mixi,t+β2Topi,t+β3Sizei,t+β4Levi,t+β5Groi,t+β6DAi,t+β7Roei,t+β8Big4i,t+β9Auopi,t+∑Year+∑Ind+εi,t

(9)

四、实证结果及分析

(一)描述性统计

表2反映了全样本的描述性统计结果。从该结果可以看出,国有企业真实盈余管理(REM)的均值和中位数分别为0.005和-0.007,说明国有上市公司存在一定的真实盈余管理行为,并且其最大值和最小值分别为0.53和-0.404,说明国有公司之间进行真实盈余管理的程度存在较大差异。从股权结构来看,国有企业股权集中度(Top)均值为0.337,最大值达到0.741,说明我国国有企业第一大股东持股比例最大达到74.1%,可见国有企业股权集中度较高。而高管持股比例(Hold)则普遍较低,均值为3%,中位数和最小值均为0;从混改程度方面看,混改深入性(Mix_a)均值为0.062,说明我国国有企业前十大股东中非国有股权占比均值为6.2%,最大不超过70%。股权融合度(Mix_b)均值为0.169,可见国有企业中国有资本与非国有资本的融合度或者说制衡度并不高。控制权转移(Mix_c)均值为0.153,表明约有15.3%的样本中控制权发生了转移。从上述结果来看,我国国有企业“一股独大”的现象依旧存在,并且截止到2019年年底,我国国有企业混改程度普遍不高,还需进一步深化改革。

表1 主要研究变量的描述性统计分析

(二)相关性分析

未报告的Spearman相关系数分析结果显示,高管持股(Top)、机构持股(Invh)、混改深入性(Mix_a)、混改融合度(Mix_b)与真实盈余管理(REM)均呈显著负相关,而股权集中度(Top)与控制权转移(Mix_c)与REM相关性并不显著,但由于相关性分析仅考虑了两个变量之间简单的相关关系,为了更准确地检验本文的假设,还应在控制其他变量的基础上进行回归分析。同时,解释变量与控制变量间的相关系数均未超过0.5,并且各回归模型的VIF均未超过3,说明各变量间不存在严重的多重共线性,具备后续分析的稳健性基础。

(三)回归结果与分析

1. 混合所有制改革与真实盈余管理

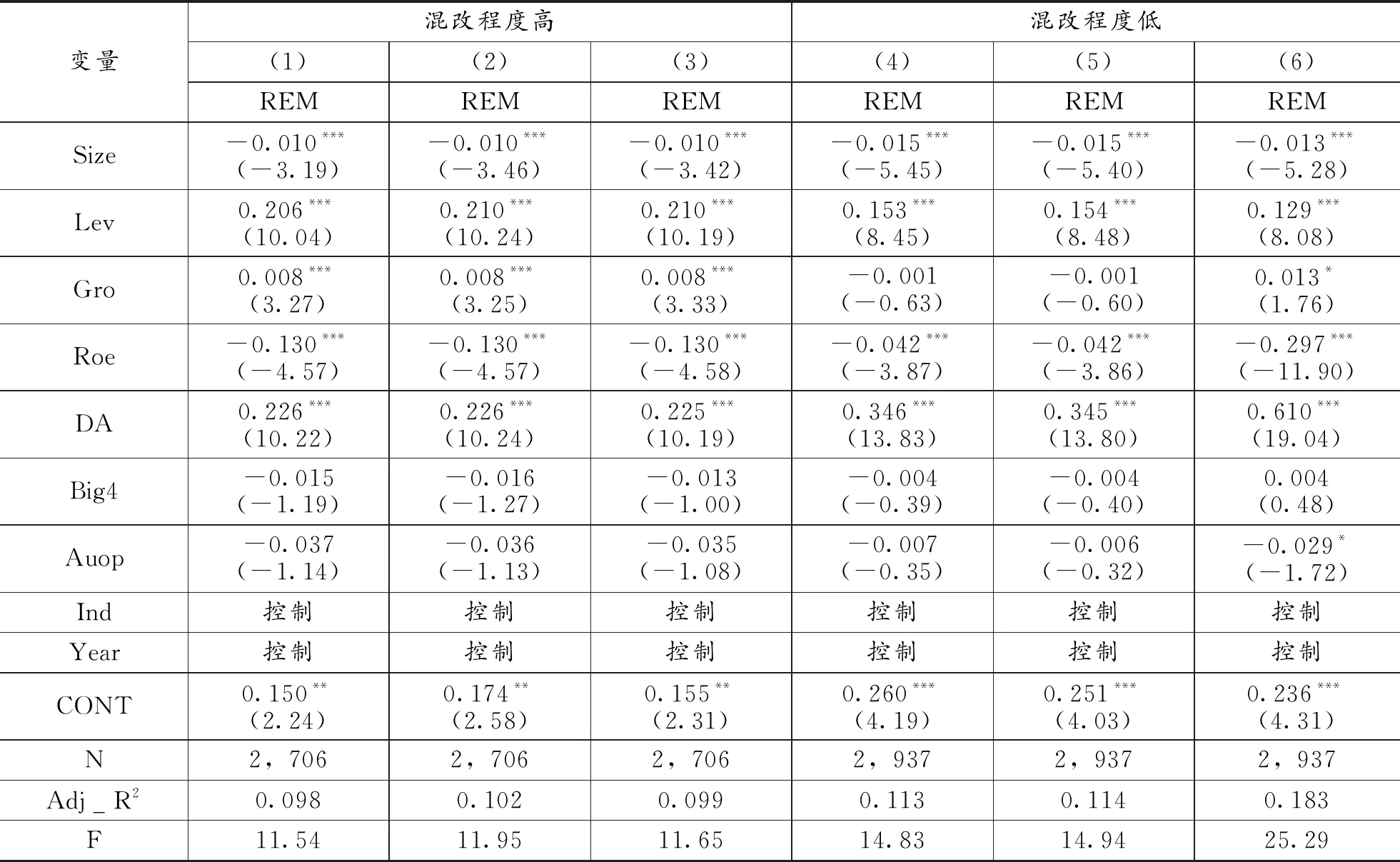

表3列出了混合所有制改革程度与企业真实盈余管理水平的全样本回归分析结果。从列(1)可以看出混改深入性(Mix_a)与真实盈余管理(REM)系数为-0.131(t=-4.33),在1%显著性水平下负相关,说明随着非国有资本的引入,企业在实现股权多元化的同时对不同资本进行优势互补,使企业经营管理决策得到正向影响,有效抑制管理层的真实盈余管理动机;从列(2)可以看出混改融合度(Mix_b)与真实盈余管理系数为-0.054(t=-5.70),在1%显著性水平下负相关,说明混改过程中国有股权与非国有股权的融合程度(制衡程度)越高,越有利于提高非国有股东对于企业的监督,完善企业股权配置结构,减少企业管理层的真实盈余管理行为。列(3)中可以看出控制权转移与真实盈余管理显示负相关关系,但该结果并不显著,可见在全样本情况下国企控制权转移与真实盈余管理的关系尚不明显。我们将样本进行进一步划分,根据混改深入性中位数、混改融合度中位数将样本分为混改程度高低两组。从表4列(1)至列(6)可以看出,在混改程度高的样本中,混改深度性和混改融合度与真实盈余管理的关系回归结果保持一致,并且控制权转移也呈现在1%显著性水平下负相关,而混改程度低的样本中,三者与真实盈余管理相关性不显著。因此可以说明,混合所有制改革与真实盈余管理呈负相关,即混合所有制改革的实施,能够有效地较少企业管理层的真实盈余管理行为,H1得到支持。

表3 混合所有制改革程度对真实盈余管理的影响回归结果

表4 混合所有制改革程度对真实盈余管理的影响分组回归结果

续表4

2. 股权结构与真实盈余管理

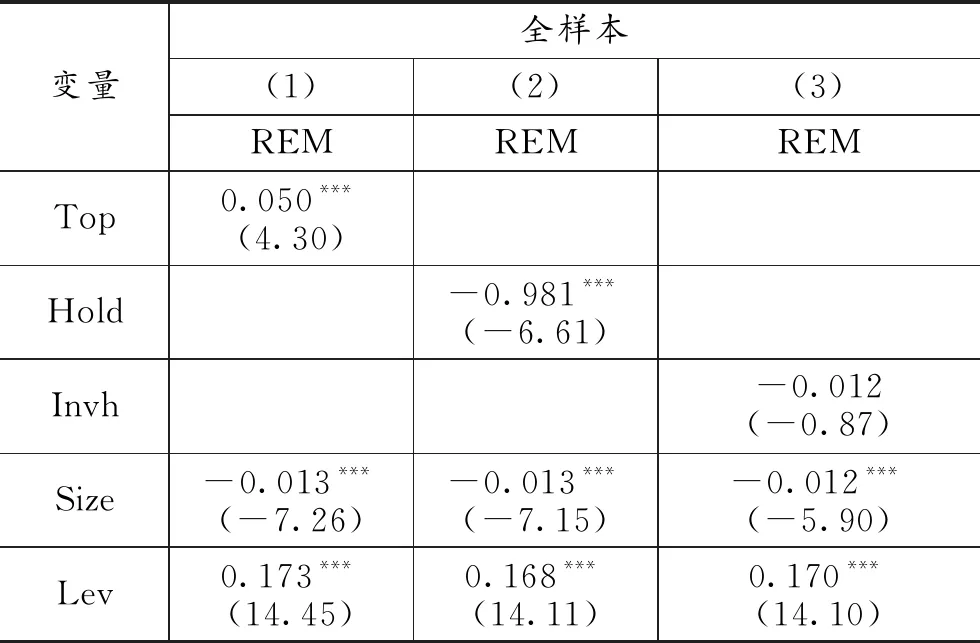

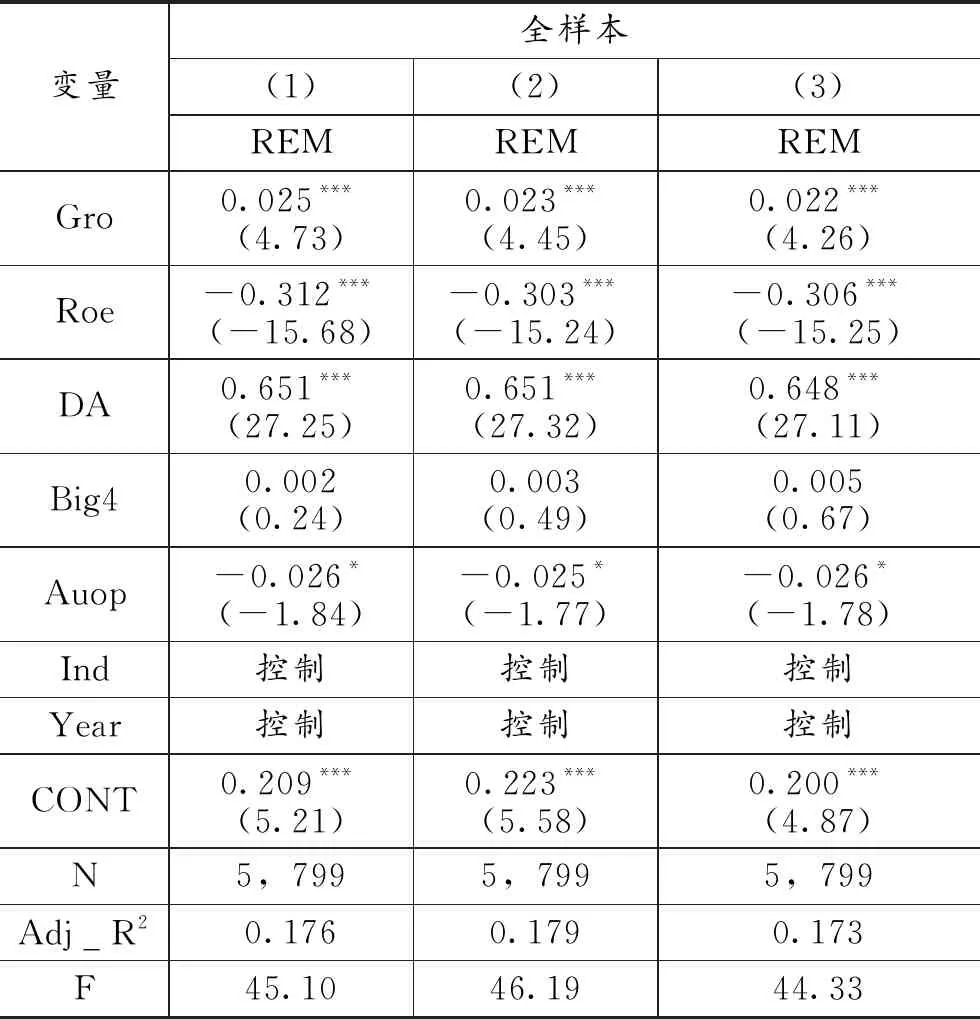

表5中列示了股权结构变化对国有企业真实盈余管理的全体样本影响的回归结果,其中列(1)至列(3)为全样本下股权集中度、高管持股与机构持股对国有企业真实盈余管理水平的影响。结果显示,股权集中度与真实盈余管理呈正相关,管理层持股则与真实盈余管理呈负相关,且均在1%的水平上显著,假设H2、H3得到支持;而机构者持股比例的上升对于真实盈余管理有抑制作用,但效果并不显著,假设H4并未成立。

表5 股权结构对真实盈余管理的影响全样本回归结果

续表5

以上结果显示,对于我国国有企业来说,过于集中的股权结构对于企业治理来说并不是一种有效的机制,大股东往往利用其绝对控股的优势对中小股东进行利益侵占,从而实现自身利益的最大化,使得企业真实盈余管理行为更容易发生。同时非国有资本的增加对于国有资本发挥了股权制衡与互补作用,对管理层的监督边际效应也有所增强,对企业的相关治理以及财务状况进行有效地监督,更好地抑制企业管理层可能存在的真实盈余管理行为。

3. 混合所有制改革、股权结构与真实盈余管理

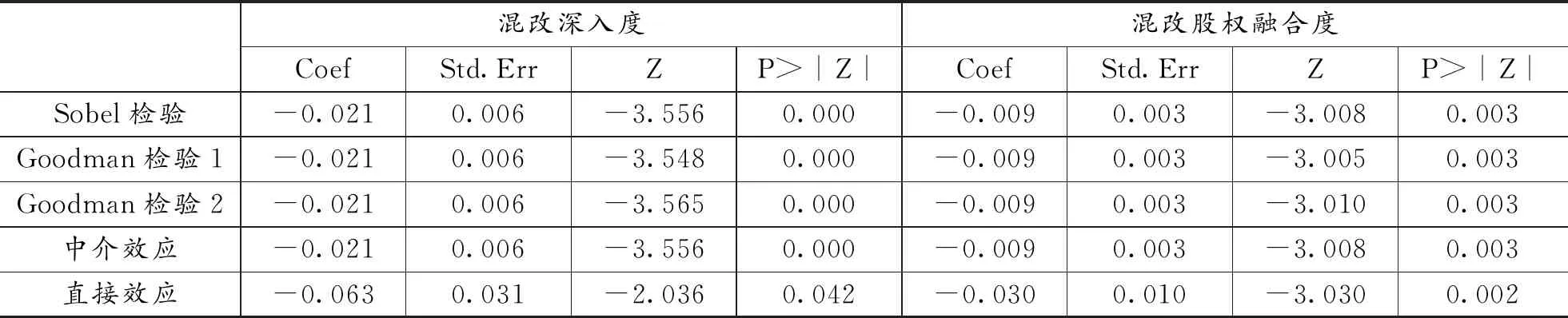

本文以股权结构变量中的股权集中度Top作为中介变量,混合所有制改革程度Mix作为自变量,研究股权结构在混合所有制改革对于真实盈余管理的影响路径上发挥的中介作用。由于控制权转移对于真实盈余管理水平的影响在全样本情况下并不显著,无法准确测度是否存在中介效应,因此选择混改深入性Mix_a与混改股权融合度Mix_b对混合所有制改革程度Mix进行衡量。表6报告了混合所有制改革、股权集中度与真实盈余管理三者间关系的回归分析结果,结果表明模型(4)中系数β1均显著为负,说明混合所有制改革显著抑制了国有企业真实盈余管理的行为。模型(8)中系数β1分别为-0.459与-0.237,均显著为负,说明混合所有制改革显著降低了国企股权集中度。模型(9)中系数β1均显著为负,同时系数β2分别为0.042与0.034,都显著为正,说明股权集中度在国企混改和企业真实盈余管理水平中发挥了部分中介效应。表7综合显示了运用sobel检验对表6中的中介效应三个步骤的综合检验结果,sobel检验的Z值分别为-3.556与-3.008,故在1%的显著性水平上存在中介效应,进一步说明混合所有制改革通过降低股权集中度,抑制了企业的真实盈余管理行为,假设H5得到验证。

表7 股权集中度在混合所有制改革与真实盈余管理之间中介效用检验结果

五、进一步分析:不同层级国有企业

对于国有企业来说,控股人层级的不同使得企业之间往往存在着显著差异,对混合所有制改革与真实盈余管理之间的关系影响也具有一定的异质性[22]。一方面,央企由于受到国务院或其各部委的直接控制,其话语权主要集中在国有控股股东[23],非国有资本的进入对于管理层行为很难带来实质性影响;同时央企本身内部控制体系较为完善,外部监督更严格,较地方国企来说进行真实盈余管理的可能性更小[24]。地方国企承担着发展地方经济的重要任务,对于企业发展的迫切程度也明显大于央企,管理层可能为了提供更好看的财务数据而进行真实盈余管理。同时由于政府对地方国企更具有放权意识[25],相对央企来说,地方国有企业中的非国有资本具有更多话语权,非国有股东所发挥的股权制衡与互补作用更有效,对管理层的监督边际效应更强,非国有资本的进入对真实盈余管理的抑制作用也相对更强。本文认为,混合所有制改革在地方国企中对真实盈余管理的抑制作用较央企更为显著。因此,本文将样本按照不同层级进一步划分为央企与地方国企来进行分类研究。表8为区分央企与地方国企的回归结果。

表8列(1)至列(4)结果显示,在划分为央企的样本中混合所有制改革与真实盈余管理的关系并不显著,而地方国企样本中混改深入性与混改融合度的系数分别为-0.118与-0.047,且均在1%的水平下显著。这说明混合所有制改革在地方国有企业的样本中对于真实盈余管理的抑制作用更为显著。综合上述结果可以看出,地方国有企业为混合所有制改革提供了更为有利的实施环境,在进行混改后对于真实盈余管理的抑制作用更为有效。

表8 混合所有制改革与真实盈余管理:区分国有企业层级

六、稳健性检验

为了检验研究结论的稳健性,本文对基本回归结果做了如下稳健性检验:第一,本文采用 Bootstrap自抽样方法进行稳健性检验,对于各个模型均分别进行抽样500次重复进行回归。结果显示,无论各个模型中所得出的主要变量相关显著水平是否发生较大变化,与前文结论一致,说明本文结论可靠。第二,对股权结构变量分别滞后一期,使用均滞后一期的股权集中度(Topt-1)、高管持股比例(Holdt-1)、机构持股比例(Invht-1)对模型(5)至模型(7)重新进行回归,以避免因变量与自变量的反向因果问题,结果如表9中列(1)至列(3)所示,结果与前述结论一致。第三,本文参考郝阳和龚六堂(2017)[26]的研究,定义虚拟变量Mix_10,如果前十大股东中非国有股东持股比例之和超过10%,则Mix_10取值为1,否则,取值为0,并以Mix_10对混合所有制改革程度进行测度,然后重新对模型(4)、模型(8)及模型(9)进行回归,结果如表9中列(4)至列(6)所示,回归结果仍支持本文结论。第四,基于摆脱退市危机的目的或者期望外部进行融资的动机,企业也可能对于盈余质量进行操纵,从而影响管理层的真实盈余管理行为。本文已剔除ST公司相关样本,在一定程度上减少了退市危机所造成的影响。为了控制寻求外部投资动机对本文结论的影响,参考叶青等(2012)[27]的做法,本文构建变量“再融资动机”(Seo),当公司前三年ROE均值处于区间(0.06,0.07)时,Seo赋值为1,否则为0。结果表明,加入控制变量Seo后对于各个模型所得出的回归结果并无太大影响,结论未发生改变。

表9 稳健性检验结果

七、研究结论与政策建议

本文以2013-2019年沪深A股市场的国有企业为研究样本,实证分析了混合所有制改革、股权结构与真实盈余管理的关系。研究发现:第一,国企混合所有制改革能够显著抑制企业的真实盈余管理行为。国企混改的深入程度与股权融合程度都与企业真实盈余管理行为呈显著负相关,同时,在混改程度高的国有企业中,其控制权的转移对真实盈余管理行为也具有显著影响。第二,国有企业的股权集中度与企业管理层的真实盈余管理行为呈正相关,高管持股比例与真实盈余管理行为呈负相关,即降低股权集中度或提高管理层持股都能显著抑制国有企业的真实盈余管理行为,而机构投资者持股的变化对真实盈余管理并无显著影响。第三,通过中介效应检验发现,混合所有制改革是通过降低国有企业的股权集中度,抑制了企业管理层的真实盈余管理行为,并且股权集中度在其中发挥了部分中介效应。第四,进一步研究发现,国企不同层级的划分会影响混合所有制改革对真实盈余管理的作用。相比央企,混合所有制改革对于地方国企中的真实盈余管理抑制作用更为显著。

基于上述研究结论,本文提出如下建议:第一,国企混改应注意优化企业股权结构。不同的股权结构使得企业治理结构与发展目标有所差异,进而影响企业的决策制定、财务行为与经营绩效。国企应积极引入不同性质资本参与混改,构建多元化、均衡的股权结构与制衡机制,提高非国有资本的话语权,减少政策性负担以及内部人控制问题,并加强对管理层的监督,提升国有企业的治理水平,从根本上防止企业真实盈余管理行为的发生。第二,对于盈余管理的制度建设需进一步加强,同时重视对盈余管理行为的有效监管。在加强企业内部管理的同时,对于企业外部监管环境的改善也同样重要,企业能够实施投机行为,一定程度上说明了监管体制的不健全,因此应建立一个合理有效的信息披露制度,创造一个公平公正公开的外部环境,督促上市公司及时准确地进行信息披露。同时,结合目前数字经济时代的特点将相关技术充分运用至监管体系中,例如大数据以及人工智能等已广泛运用至财务信息的处理、预警、披露以及审计当中。此外,加大对于违法现象的惩罚力度,充分利用新闻媒体等机构以及相关舆论的力量对上市公司乃至整个资本市场进行社会监督,从而有效抑制企业真实盈余管理行为的发生,全方位对上市公司的会计行为进行规范。