基于职业能力导向的实验教学改革初探

——以“食品微生物检验技术”课程为例

韩志萍,金 蓓

(岭南师范学院 食品科学与工程学院,广东 湛江 524048)

引言

“食品微生物学”是高校食品科学与工程专业的必修课程,是一门理论性和实践性并重的课程,一般除了理论讲授外,都配有相应的实验课程。帮助学生充分理解理论并培养其将理论应用于实践的能力,是这门课程普遍的教学要求[1]。

“食品微生物检验技术”这门实验课,是食品质量与安全检测岗位针对性很强的一门课程,教学目的是使学生充分理解食品微生物学的理论知识,具备独立检测能力,培养学生运用理论知识分析问题、解决问题的思路和能力[2]。在过去的教学中,我们设置了九个教学内容,分别是培养基制备、微生物的分离纯化与保藏、光学显微镜的使用及细胞计数、菌落总数检验、微生物生理生化检验、大肠杆菌检验、真菌检验、罐头食品的微生物检验、面包片的微生物检验。学生在实验课上表现出浓厚的求知欲,对各种形态的微生物充满了好奇,检测结果也符合教学要求。然而,当他们在实践中做类似的检测工作时,知识却是零散的,只能按照标准去检测某一个指标,而不能从整体上去思考如何将检测流程连贯起来,总结来说就是对食品微生物检测缺乏整体认知,不利于学生从事检测工作,不符合培养应用型人才的专业培养目标。

基于这种情况,我们从“食品微生物检验技术”实验教学内容和教学模式两方面进行了调整,将零散式教学改成拉线式教学,实验全程以学生为主体,老师从旁提供答疑、评审和监督服务,启发学生去查阅文献和提取相关的信息,培养学生的全局思考能力和实践能力,以达到课程要求。

一、实验内容的调整

(一)将整个检测流程纳入教学内容

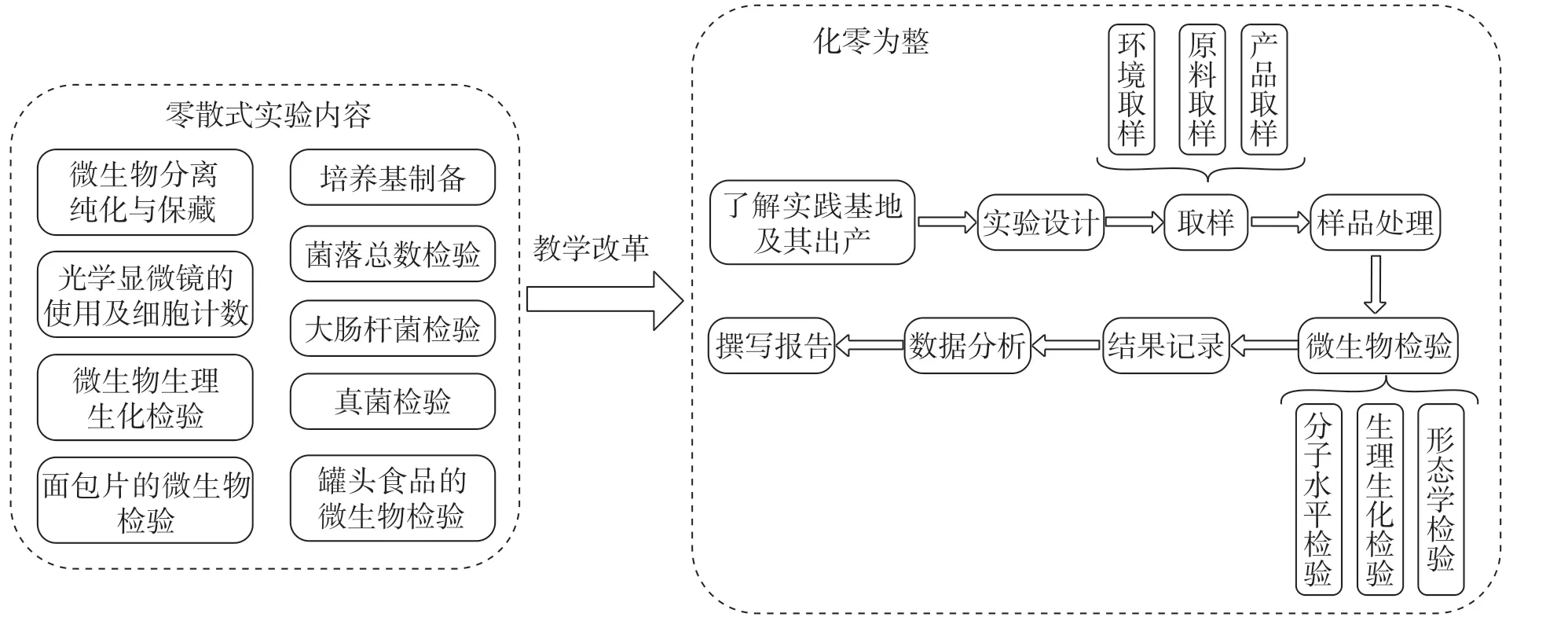

鉴于学生课程思维不连贯,知识点零散的缺陷,我们采取了化零为整的调整策略,不再分时段单独进行各个实验,而是在理论教学完成后,老师布置一个整体性的实验主题,由学生查阅文献、设计实验方案、明细实验步骤、列明所需试剂和器皿,然后在第15教学周的周一至周三集中实验,学生独立完成取样、预处理、检测分析和出具报告等整个检测流程(见图1),教研组老师在各个节点都设置了评审、答疑环节,确保整个检测流程的规范化。

(二)实验主题体现地域特色

湛江市地处我国大陆最南端,拥有最长的天然海岸线,海鲜鲜食、加工、储运行业发达[3]。结合我校“地方性”办学定位,我们将实验课从校内实验室搬到了校企联合培养实践基地,按照图1的流程,完成了冷鲜白立鲳鱼包装运输前菌落总数、大肠杆菌和副溶血弧菌指标的检测[4]。

图1 基于职业能力导向的“食品微生物检验技术”实验教学改革模式

1.实验设计。学生3人一组,按照老师布置的主题,查阅文献或国标,制订详细的实验方案,包括实验流程、操作步骤及注意事项、实验参数、数据记录表格,实验前交于老师评审。

2.试剂和培养基配制,以及器皿的准备。将实验中所需的试剂和培养基全部配制好,将实验所需的器皿全部用铝箔纸包裹,按组做好标识,一起高压蒸汽灭菌后70 ℃烘干,放入洁净室备用。

3.取样。学生以小组为单位,采集鲳鱼鱼肉样本不少于250 g(含头、腹、背、尾),标明品名、来源、数量、地点、时间、取样人。车间空气采用时,将5个琼脂平板分别置于车间的四角和中部,打开盖板10 min,然后盖上盖板培养;车间用水采样时,自来水样从车间各水龙头中采取,装入无菌容器;车间台面、用具及加工人员的卫生监测:用无菌棉签擦拭约25 cm2面积,擦拭后立即将棉签头用无菌剪刀剪入盛样容器。

4.样品处理。将鱼肉样品捣碎,从中取25 g,放入带225 mL稀释液的无菌杯中,研磨破碎后过滤,收集滤液进行检验。

5.微生物检验。在无菌条件下,取液体样品50μL接种于LB平板培养基,棉签头直接轻轻擦拭培养基表面,用划线法将各菌株分离。分别从表观形态、微观形态、典型生理生化反应三个方面进行分析鉴定。

6.结果记录。表观形态直接拍照记录;微观形态用显微镜附设的照相机记录。生理生化反应结果填入预设的表格中。

二、教学模式的调整

(一)学生主导实验的开展

在“食品微生物学”理论课即将结束时,教师对实验目的、场所、实验对象、现有检测条件进行说明。学生3人一组,有3周的时间查阅文献资料,设计实验方案、明细操作步骤、准备实验材料,并在组内讨论实验风险与不确定的事项,查阅文献解决疑惑,仍有疑惑的可向老师咨询,避免在实验开始后才发现问题。设计的实验方案需说明参照的文献或标准、实验安排的先后顺序、每个环节的分工、实验所需器皿的种类和各自的数量、实验试剂的浓度。列出的操作步骤要具体到每个步骤和每个参数。严格按照实验方案准备材料,每种器皿的数量可以多准备2个,试剂要按照浓度要求配置好,需要灭菌的要全部灭菌,并做好标识。实验开始后,学生按照操作步骤一步步进行,记录实验结果。之后返回校园,课后进行数据分析,按照模板撰写实验报告。这个过程中,老师只是发挥监督和协助作用,学生通过查阅文献自主建立方法,并用该方法进行检测,使学生的动手能力、全局思考能力、解决实际问题的能力得到锻炼。

(二)教师的引导和监督作用

在学生做准备工作之前,教师安排微生物实验基础操作演示和操练课一次,演示和操练内容包括培养基配制、灭菌器皿的包裹、灭菌胶条的使用、蒸汽高压灭菌器的使用、灭菌器皿的贮藏、生物安全柜的使用、实验环境灭菌、微生物接种、相关废弃物的灭菌处理及处置、显微镜的使用十个小节,为后续的学生实操做准备。

教师在之后的实验过程中均处在观察、引导和监督的位置。在学生提交了实验方案设计稿之后,教师集中时间对各方案进行评述并提出修改意见,审核内容包括方案的可行性、操作步骤的完整性和准备材料的全面性,监督学生对模糊不清、省略的步骤和材料描述进行补充,使整个设计从全局到细节全部呈现在纸上,签字确认。并且,实验员和任课老师要逐一检查核对学生准备的器皿、试剂的种类和数量是否准确;还要检查学生配制试剂时的原始记录表,核对其配制试剂的浓度、体积、pH等指标是否准确,确保学生在实操过程中对照设计就能一步步完成检测,避免额外的讨论和确认。

实操开始后,实验员和任课教师要在各组间不停巡查,及时发现学生在操作中的误差,避免交叉感染、人为误差或安全事故。若遇到操作不规范的学生,则需立即现场演示,并要求学生重复;若遇到不按实验设计进行操作的学生,立即纠正,确保其严格按照经过教师审核的实验方案进行操作。当天的实验结束后,各组记录实验进度,组间交叉清点接种的样品、剩余的器皿和试剂,并做好记录。期间,教研组另一名任课老师和联合企业的一名微生物检验员要同步进行检测,每个实验设置2个平行,确保实验结果菌落总数在10个以内时相差小于1个,10~100个以内时相差小于5个,100~300个以内时相差小于10个。

(三)实验过程回顾及经验总结

实验操作完成后,学生有两周的时间完成实验数据分析,对于实验结果与任课老师偏差较大的组,要分析原因并找出可能操作有误的环节。据老师观察,实操过程中约有十分之一的小组存在基础操作不规范或仪器使用不熟练的现象,老师在现场予以了纠正和示范。在实验回顾阶段,一方面老师对这些小组进行口头考核,另一方面学生要在实验报告上回顾整个实验流程,注明操作中的注意事项及小组或个人容易忽略的细节,并将经验、反思或改进策略一并写入实验报告。老师签字的实验记录表和实验方案作为附件一并交于老师评审打分。老师打分时,要指出实验报告中的瑕疵和改进方法,并将评审后的实验报告扫描成电子版发给学生,以备今后参考。按照三个学年的教学经验来看,多数的实验误差均源自采样误差,分析误差较小,且均未超过国标GB4789的限量规定。

三、教学改革成果评价

上述改革方案分别应用于食品科学与工程、食品质量与安全专业2017—2019级共7个班的实验教学中,每年均是分批去校企联合培养基地的质检室进行检测实验,检测对象均是联合企业养殖的白立鲳鱼,检测项目均是菌落总数、大肠杆菌和副溶血弧菌鉴定。老师依据实验方案设计、实验材料准备、实操环节、实验结果记录、数据分析和报告填写六个板块计分,结果显示36%的小组评为优(≥90分),64%的小组评为良(80~89分),同学们对实验的目的、意义、操作和结果分析有清晰认识。

学生在整个实验过程中,学会了参照国标GB4789结合自有条件来设计可行的实验方案,掌握从头至尾完成一个对象检测的流程,锻炼了为一个项目的检测做准备工作的能力,熟悉了实验数据分析方法、国标限量判定方法和实验报告填写方法。在实操过程中,学生巩固和学习了实验样品采集、环境样品采集、器皿包扎灭菌和保存、培养基配制、微生物划线接种、微生物培养、微生物形态观察、微生物生理生化检验,使理论与实践有机结合起来。今后,遇到新的检测对象时,可以将书中的理论模块组装起来,构建一个检测方案。

课程改革第三年时,我们通过手机小程序开展问卷调查的方式,让2020 和2021 届毕业生(总人数309 人)对这种教学模式进行评价,累计收到反馈答卷121 份。对答卷的主要结果总结如下:(1)83%的毕业生自信可以重复实验流程。(2)16%的毕业生从事食品质量安全检测岗位工作,并认为本实验教学对就业选择有主要影响,且十分有益于工作内容的开展。(3)100%的同学十分满意这种实验教学模式。(4)学生的建议主要有两条:一是44%的学生建议减少“食品微生物学”理论课学时,增加实验课学时;二是7%的学生建议在实验设计方面,老师不指定检测指标,由学生查阅资料,根据实验对象的特性,自主选择。据分析,第二条建议应是继续深造的毕业生们提出的,说明他们已经具备了一定的科研素养,具有了独立开展研究的意愿。综合来看,学生对课程的认可度、学习热情、实验技能的掌握、实验设计能力和独立操作能力均得到了提升,课程的学习引导部分学生走向了食品质量安全检测岗位,并使他们的职业之路更顺畅。

结语

我们以提升学生微生物检验动手能力和全局把控能力为基石,从教学内容、教学模式两个方面对我校食品科学与工程专业“食品微生物学”课程的实验部分进行了改革,经过三年的实践检验和补充完善,建立了一个适合本专业本科生的微生物检验教学体系,提升了毕业生的职业能力。

作为一个地方性师范院校的工科专业,为了突破用人单位对我校师范特色的局限认知,毕业生必须超水平具备工科生应有的技能、逻辑思维能力和技术水平。这就对我们的授课模式提出了很大的挑战。教研组多年来一直在探索,授课模式也一直在更新,而这次较深入的改革,是我们多年实践积累的结果。

考虑到我校“地方性”办学定位,结合广东学生毕业后不离广东的问题,我们的实验对象也选择了在广东人餐桌上常见的白立鲳鱼。让学生自主设计实验方案,去检验日常食品,一方面可以回答大家都比较关切的人工养殖的鲳鱼微生物污染较重的问题,拉近实验与实际生活的距离;另一方面可以增强学生对我国食品安全的信心,让学生自己去打破关于鲳鱼的不实信息,并成为潜在的真相科普者。

最后,不少学生在调查问卷中提到应该增加食品微生物检验的实验课时而减少理论课时,我们眼下对这个问题的看法还比较保守。近五年来,随着大学生培养制度的调整,学生的时间不再是单纯地留给课堂了,“互联网+”、大创、虚拟仿真等大赛和大学生科研等项目的培育也占去了相当一部分学时,“食品微生物学”的理论课时已经从5年前的72学时缩减到了现在的48学时,而在新形势下,我们又增加了病毒一章内容,整个进程已经非常紧凑。我们正在探讨如何将实验课与各大赛事兼容起来,用实验课的内容和时间来培育具有竞争力的大学生项目。