基于智能设备辅助的“学练赛评”一体化课堂教学观测研究

周 艳

(广州市海珠区教育发展研究院,广东 广州 510375)

一、研究目的

采用科学、操作性强的发展性评价指标体系,让体育学业质量评价更加具体、客观,建立“以评价促发展”的新生态。本研究运用课堂运动智能监测系统,通过佩戴智能运动手环,结合学生个人身体素质情况对其参与课堂的有效锻炼时间的运动负荷、练习密度、运动能耗、运动步数进行数据分析和梳理,运用数据监测检验“学练赛评”一体化课堂教学的运动负荷设置,对标新课标课堂运动负荷设置要求,分析体育课对学生运动刺激的反应。检验课堂教学的科学性,有效性。以期使体育教学内容更加富有逻辑性、系统性和衔接性。教师也可根据各学段教学目标,合理选择多元化教学模式和多样化组织方式,因地制宜、因材施教,增强体育教学方式改革的有效性、可行性。

二、研究对象与方法

1.研究对象:以一节体育与健康《水平四》九年级双脚交替竞速跳绳教学展示课例为例,授课对象为九年级行政班学生42人,其中男生23人,女生19人。

2.研究方法:(1)文献资料法。通过中国知网以“教会、勤练、常赛”“学练赛评一体化”“智能体育体系”为关键词搜索相关文件资料,分析这些资料为本研究提供理论基础。(2)案例研究法。以一节40分钟体育与健康《水平四》九年级双脚交替竞速跳绳教学为例,42名学生佩戴运动手环,运用数据监测检验“学练赛评”一体化课堂教学的科学性,实效性。(3)监测方法。信息化运动负荷监测系统现场监测体育课所有上课学生,学生自行佩戴电子臂带,并自己检测臂带运行效果。实时采集体育课堂各结构数据:开始、准备、基本和结束四个部分的运动负荷数据。监测工作由工作人员统一操作,熟悉掌握监测方法和程序,保障监测工作有序顺利开展。(4)监测运动负荷指标。通过智能设备数据采集,对样本课例学生个人和团体平均心率、最高心率、最低心率、运动时长、运动密度、中强度时长、高强度时长、运动能耗、运动步数等九项运动负荷指标进行实时监测。根据《义务教育体育与健康新课程标准(2022年版)》要求,授课教师课前运动负荷预设,选择体育课基本部分平均心率≥140次/分的学生为研究对象。计算方法及评价标准如下:学生在体育课基本部分的平均心率为140-160/分,表明运动负荷适宜;心率≥140次/分持续时间达到25-30分钟为运动负荷适宜。

三、结果与分析

1.样本课例教学设计

(1)指导思想。样本课例以“立德树人”为根本任务,坚持“健康第一”的教育理念,以《义务教育体育与健康课程标准》(2022年版)为依据,聚焦“教会、勤练、常赛”,帮助学生通过体育锻炼“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。通过积极主动的“学”来获得对技术的进一步理解,并在“练”的过程中熟悉技术,进而在不同“赛”的情境中提高技能,通过“评”,促进学生达成学习目标,形成核心素养。采用“自主、协同”的学习模式,以生为本,通过不同形式分组,培养自主、合作、探究学习能力。技能加体能组合练习,创设不同的情境进行教学比赛。融入思政教育,渗透红色精神。以电影《长津湖》中抗美援朝英雄为榜样,激发学生的爱国主义情怀,激励学生吃苦耐劳,勇于拼搏,坚持到底,永不言弃精神,达到“育体、育智、育心”综合育人价值。

(2)学习目标、内容及重难点。学习目标:提高学生双脚交替跳绳技术,熟练应用技术在不同的情境积极参与竞赛;使学生养成积极主动锻炼习惯,发展灵敏、协调、力量、耐力等素质,提高心肺功能;培养吃苦耐劳、顽强拼搏、勇于挑战的意志品质,增强团结合作意识,激发爱国主义情怀。学习内容:双脚交替竞速跳绳、综合体能练习。教学重点:低头团身、蹬抬腿积极、手腕快速抖动。教学难点:身体协调配合。

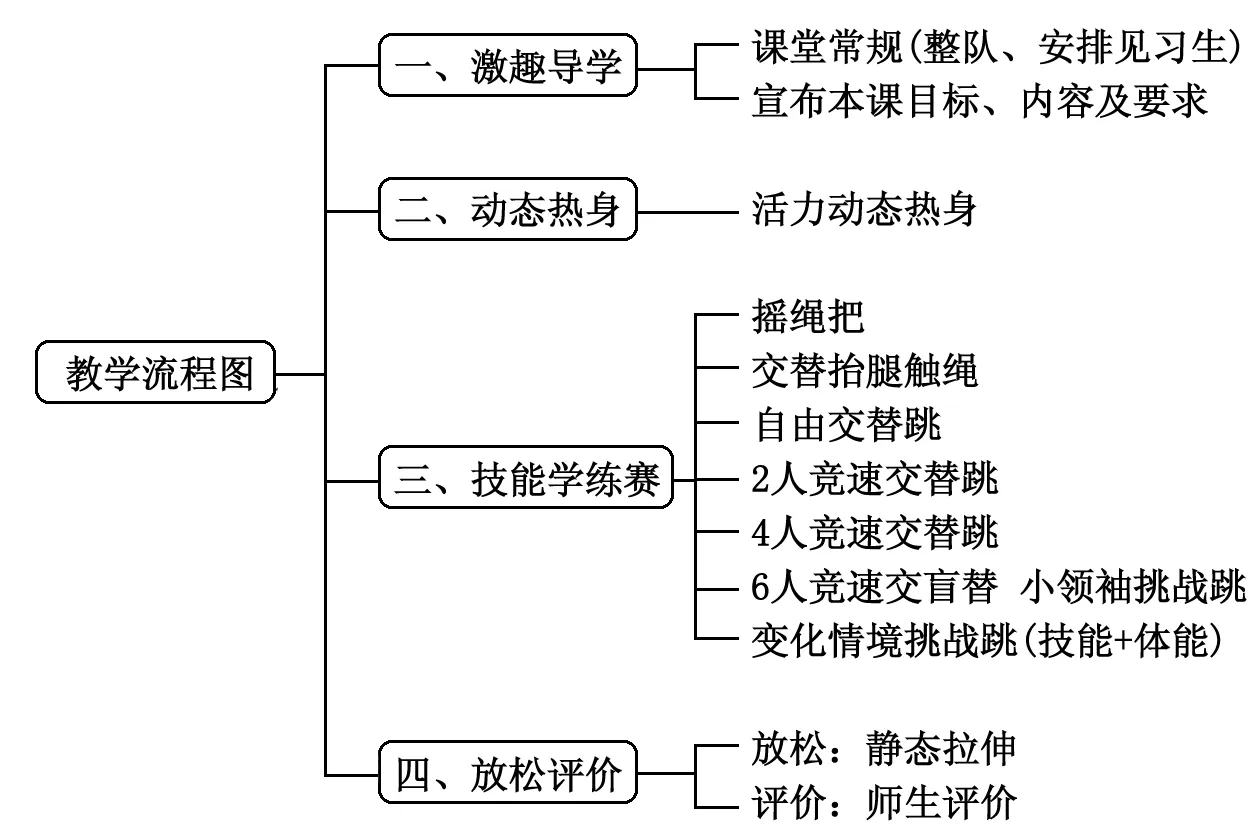

(3)教学设计流程。按照广州市义务教育《水平四》课堂教学结构要求:集中(布置本节课学习目标和内容及要求)→体能动态热身—运动技能学习—8分钟体能(力量、耐力)练习—拉伸放松→小结,下课。具体见图1。

图1 样本课例教学设计流程图

(4)运动负荷预设。运动负荷预设根据《义务教育体育与健康新课程标准(2022年版)》要求,每节课群体运动密度应不低于75%,个体运动密度应不低于50%,每节课应达到中高运动强度,所有学生平均心率原则上在140-160次/分。

2.“学练赛评”一体化样本课例课堂观测结果分析

(1)学生运动强度、密度达成情况分析。样本课例学生监测运动密度目标值为群体练习密度75%以上,个体练习密度50%以上。全班42人全部达标,达标率100%。监测运动强度目标平均心率为140次∕分,全班42人,40人完成,完成率95%。其中平均心率120-140次∕分5人,占比11.91%,平均心率140次∕分以上15人,占比35.70%,平均心率160次∕分以上22人,占比52.30%。本节课教学设计平均心率预计140±5次/分,群体运动密度75%以上,个体运动密度50%以上,数据监测显示学生平均心率完成率为95%,2人未达预设目标、运动密度达到教学设计预期目标。

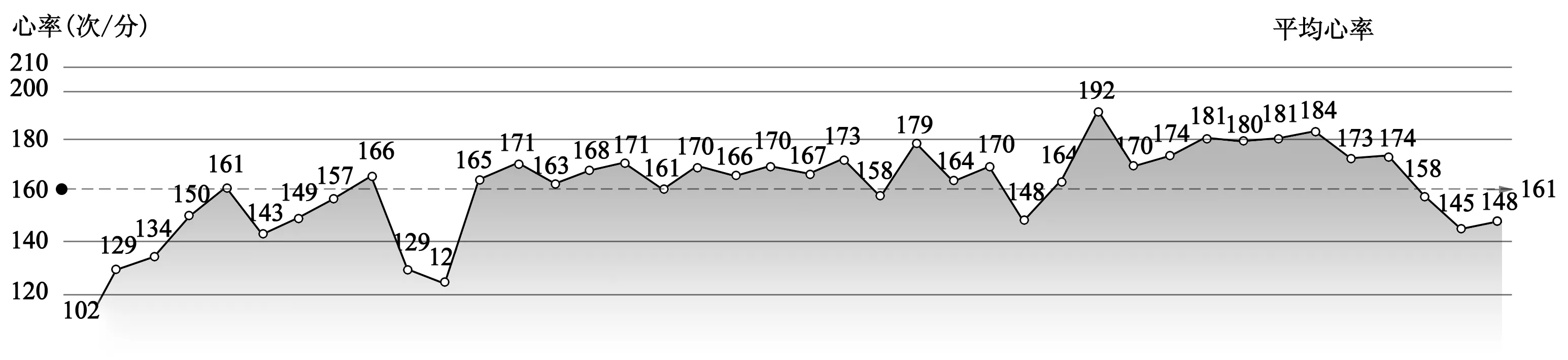

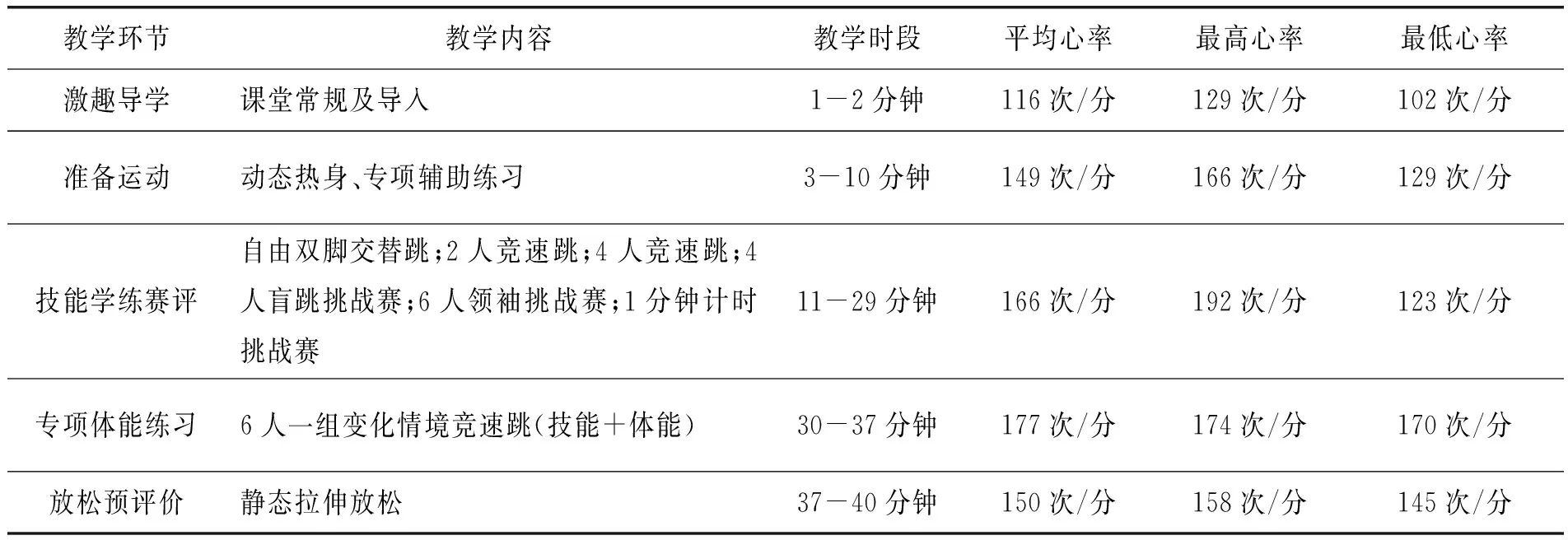

(2)课堂教学环节运动心率曲线分析。本次监测一节40分钟体育与健康《水平四》九年级双脚交替竞速跳绳课例,从运动曲线图显示全班42位学生基础平均心率102次∕分,运动平均心率达161次∕分。其中11-29分钟技能“学练赛评”一体化教学环节学生平均心率达166次/分,30-37分钟分钟专项体能练习平均心率177次/分。从教学环节、教学内容、运动时长、平均心率、最高心率显示,采用“学练赛评”有机结合,能引导学生在充分动起来的过程中享受运动乐趣,形成丰富、深刻的运动体验。8分钟运动技能+体能练习出现平均心率最高峰,说明创设多种复杂的运动情境,能让学生在对抗练习、展示、比赛真实、复杂的运动中获得运动体验和知识。增强运动强度、密度,提高心肺功能。(见图2、表1)

图2 样本课例运动心率曲线图

表1 样本课例教学环节运动负荷分析

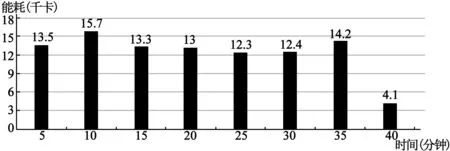

(3)样本课例运动能耗分析。每隔5分钟测试一次学生运动能耗,总计8次,平均能耗为98.5千卡,其中平均能耗柱状图显示,运动能耗消耗比较高的区域出现在动态热身,“学练赛评”技能教学,专项体能练习环节。这几个环节也是学生运动心率曲线图高峰期,学生运动强度、练习密度比较大的时间段。说明课堂运动强度、运动密度越大学生的运动能耗越大(见图3)。

图3 运动能耗趋势分析图

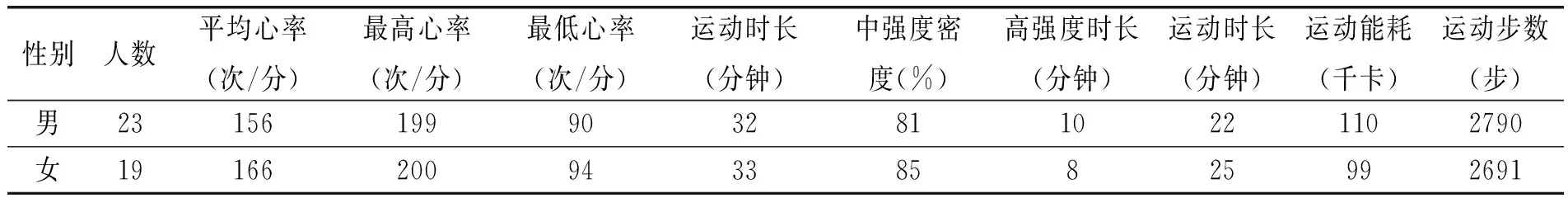

(4)样本课例九大指标平均数值分析。通过分析所有样本学生的平均心率、最高心率、最低心率、运动时长、运动密度、中强度时长、高强度时长、运动能耗、运动步数等指标的平均值,能够在一定程度上验证结构化知识与技能教学“学练赛评”一体化教学模式的教学效果,为体育与键康课内容选择,教学方法、教学手段,教学实施效果、授导行为等提供参考依据。从平均最高心率数据指标看,男生女生低于200次/分,处于正常阈值范围,保证了学生承受练习的安全。平均心率真实的反映了学生参与体育课的态度,体育课的练习强度,学生心肺功能的变化。从男女生平均心率数据显示,男生平均心率156次/分,女生166次/分,说明本节课运动强度对女生来讲比较大。从男女生运动步数,总体运动时长,高中等强度运动时长分析说明整节课发挥了教师的主导作用,学生的主体地位,符合新课程标准提出的运动密度要求(见表4)。

表4 样本课例学生运动九大指标平均数值

四、结论与建议

1.结论

(1)智能设备辅助观测数据显示,“学练赛评”一体化课堂教学能引导学生充分动起来的过程中享受运动乐趣,形成丰富的运动体验。(2)采用智能设备辅助观测“学练赛评”一体化教学方略,能帮助学生养成科学的锻炼习惯,结合自身素质合理安排、调控运动强度、练习密度。(3)采用智能设备辅助观测“学练赛评”一体化教学方略,给一线体育教师更新教学观念,优化教学内容,创新教学过程,科学预设运动负荷,使课堂教学更加科学规范、系统有效提供实证参考。

2.建议

(1)教师要把握“学练赛评”一体化教学内涵要求,使其成为常态化,规范化、系统化的教学组织模式。改变单一学习知识或某项技术的现状,从综合育人、培养体育核心素养的高度和体育课程一体化的思路,强化“教会、勤练、常赛”过程与结果,有效促进体育教学改革目标的达成。(2)教师加强运用现代信息技术开展实时和精准的评价。充分利用信息技术跟踪学生的学习过程,采集数据,并基于数据分析结果及时反馈和评估学生的学习情况。记录学生的课堂行为表现和运动负荷,精准分析和评价学生的运动能力。采用科学、操作性强的发展性评价指标体系,让体育学业质量评价更加具体、客观,建立“以评价促发展”的新生态。(3)教师在教学中要创设多种复杂的运动情境,使学生在对抗练习、体育展示和比赛等真实、复杂的运动情景中获得丰富的运动体验和认知,提高技战术水平和体能水平,培养学生良好的体育精神、体育道德和体育品格。