漩涡式垃圾收集装置造涡构件桨叶设计分析

赵世发,李秀,窦培林,陈慧敏,孔令海,施琦

(江苏科技大学 船舶与海洋工程学院,江苏 镇江 212100)

目前,观光旅游景区、校园湖泊以及住宅小区的湖泊的漂浮垃圾环境污染非常严重,而对这些漂浮垃圾的清理主要是人工采用各种机械器具进行清理。市场上的水面垃圾清理装置主要是打捞船或清扫船,这些机器体积庞大、造价昂贵、清理效率不理想,不适合于小型水域的垃圾清理[1]。为此,提出一种漩涡式水上垃圾收集装置,使用于近海湖泊及鱼塘池塘。与现有的垃圾清洁机器人相比,该水上漩涡式水上垃圾收集装置结构简单,采用自主设计的小型螺旋桨作为底部的造涡构件产生吸力,完成水面的垃圾收集,实现生态环境的保护。考虑到造涡构件的形状及尺寸大小都对产生的漩涡大小有影响,造涡构件的叶片数量和叶片之间的角度差异都会产生出不同大小的漩涡,从而产生不同的吸力。为验证造涡构件的设计合理性,采用数值模拟的方法分析相同角度下叶片数量对造涡构件受力的影响分析及相同叶片数量下角度对造涡构件受力的影响。采用三维建模软件solidworks建立造涡构件模型,导入ANSYS的水动力模块进行网格划分和水动力计算,采用静力学模块对造涡构进行结构强度校核,验证该造涡构件桨叶的设计可行性。

1 设计理论

1.1 造涡构件的升力线理论

造涡构件主要为螺旋桨桨叶,根据升力线理论,有两种方法:①在确定叶片的径向环量分布的情况下,对螺旋桨的螺距分布进行精确求解;②假定已经获得螺距分布数据,对环量分布进行精确求解计算[2]。采用升力线理论的近似法进行理论设计,根据设计数据,对每个叶片上的水动力螺旋角进行设计计算。敞水螺旋桨运用在该造涡构件设计中的进速为

Va=V(1-w0)

(1)

造涡构件的进速系数为

(2)

造涡构件的吸力为

(3)

造涡构件桨叶的吸力系数为

(4)

式中:V为涡旋式造涡构件在动力作用下的上升或者下降的速度;w0为造涡构件半径范围内的有效伴流分数;n为造涡构件的转速;D为造涡构件的直径;Pe为有效功率;t为推力减额系数;ψ为造涡构件的轴系倾斜角;Rs为垃圾收集装置的前进阻力;ρ为造涡构件所在的流体密度。

1.2 垃圾收集装置稳性影响因素

在水面工作的漩涡式水上垃圾收集装置应具有良好的稳性。改进浮体在水中良好稳性的方法有很多,比如,增大装置入水静矩和水面上相对应的惯性矩,也可以增大整个装置的静稳性臂与初稳性高;或者增大吃水和型深,或者降低整个装置的重心等[3]。

1.3 漩涡原理

不同的漩涡产生的吸收力度大小不一样,形成的漩涡半径大小不一样。对于理想流体,流体漩涡的切向速度满足速度矩定理。对于黏性流体而言,漩涡中心区与漩涡外部的径向速度及轴向速度也会相差很大,随着漩涡半径的减小,径向流速的变化规律是先增大,后减小,在半径的中点处会出现一个极大值。漩涡的速度计算如下[4]。

(5)

(6)

2 设计要点

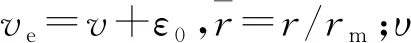

2.1 整体装置结构设计

利用建模软件solidworks进行漩涡式水上垃圾收集装置的主要结构设计,整体三维模型见图1。在文献[5]介绍的半自动渗透式水上垃圾收集系统的设计基础上进行改进,提出垃圾收集装置主要以下部的直立螺旋桨作为造涡结构,通过该造涡结构旋转带动周围流体产生漩涡,无论是在层流流场中还是在湍流流场中,该造涡结构都应用该原理产生漩涡,从而将水面垃圾带入垃圾收集筒体,实现水面漂浮垃圾的收集。该收集装置上部模块主要应用的是MSP430F149 为主控芯片,实现无线传输的指令控制[6]。

图1 漩涡式水上垃圾收集装置三维模型

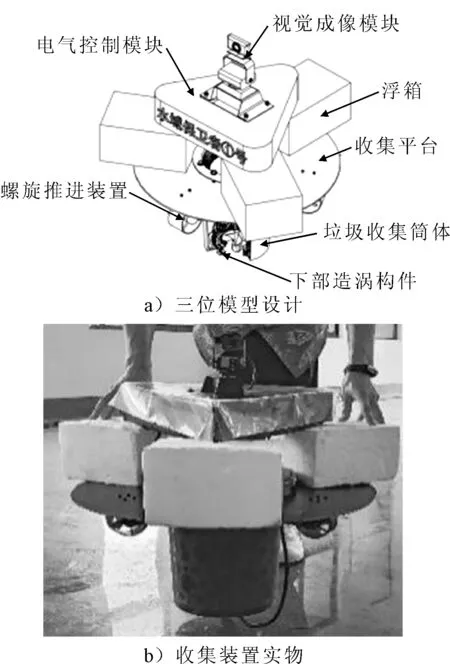

2.2 造涡构件结构设计

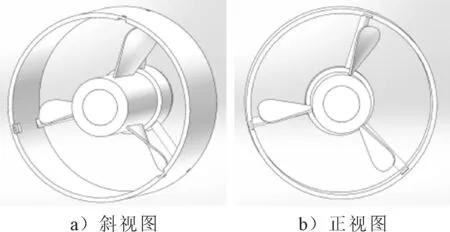

漩涡式水上垃圾收集装置采用的造涡构件为小型推进螺旋桨,造涡结构的三维设计模型和模型制作实物见图2。

图2 造涡结构的三维模型

采用solidworks建立造涡结构模型,见图3。

图3 增加外管架的三维模型

漩涡式水上垃圾收集装置使用的造涡结构小型推进螺旋桨需要做诸多的改进,第一代产品的主要参数见表1。

表1 第一代漩涡式水上垃圾收集装置造涡构件的主要参数

2.3 上部平台设计

上部平台主要由电气控制模块、视觉成像模块、浮箱、收集平台等部件构成。其中浮箱主要采用的材料为EPS泡沫板,尺寸大小为200 mm×200 mm×150 mm,该浮箱的主要功能是控制垃圾收集装置的漂浮,垃圾收集装置下部设有配重块,可以根据实际需求调节配重块的高度,调节整个垃圾收集装置的重心高度。

3 桨叶选型设计分析

3.1 相同角度下叶片数量对造涡构件的影响

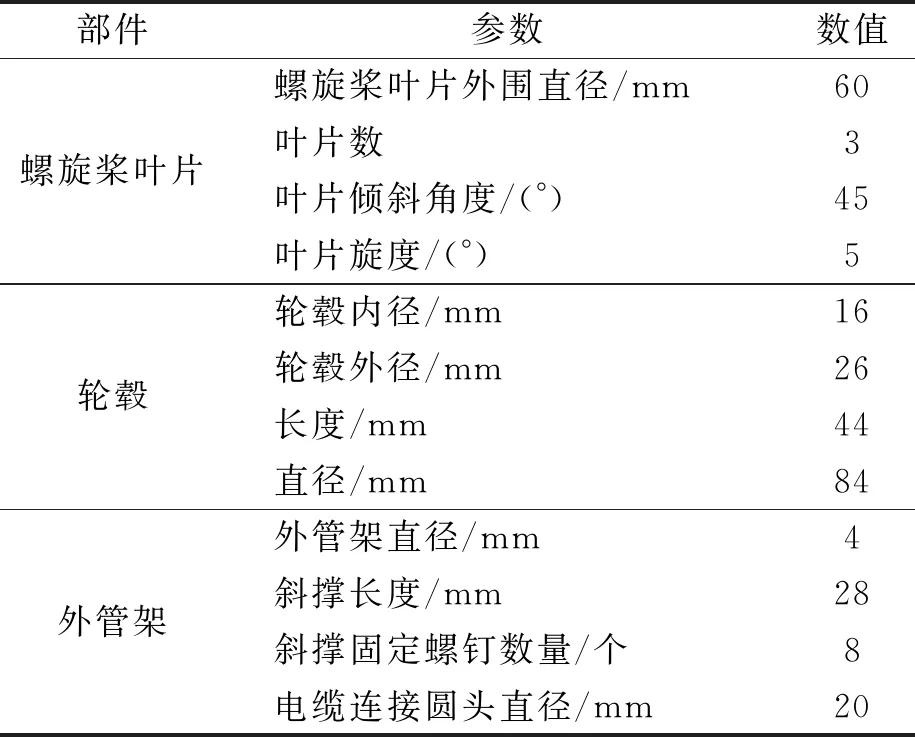

对造涡构件进行带有外管架三维模型的设计,建立相关的数值模型,将solidworks零件模型另存为step格式,采用fluent水动力分析模块进行网格划分,进行静止域、旋转域设置,流体计算及相关数据分析[7]。湍流入口速度为10 m/s,转速为20 r/s工况下,该造涡结构的在不同叶片数量下的受到的压力状况和相应的速度见图4。

图4 湍流入口流速为10 m/s,转速为20 r/s的工况条件下造涡构件受压状况

在该工况下,造涡结构的静压力,动压力和总压力随着叶片的数量增加而逐渐增大,在叶片数为3时,其数值为0.06、0.05、0.2 MPa,由于该造涡构件在湍流速度为10 m/s的工况下运行,处于高速运转的状态。所受到的总的平均压力中,该造涡构件的平均压力处于0.1 MPa,相对于4叶片、5叶片、6叶片的造涡构件受到的压力,3叶片构件受到压力最小。对于最大速度和各方向速度,在各叶片数量得变化的同时,最大速度也会波动,叶片数在3片的时候最大速度为7.5 m/s,相比于其他叶片数量产生的速度,该工况下的速度处于理想状态,符合造涡构件的设计要求。

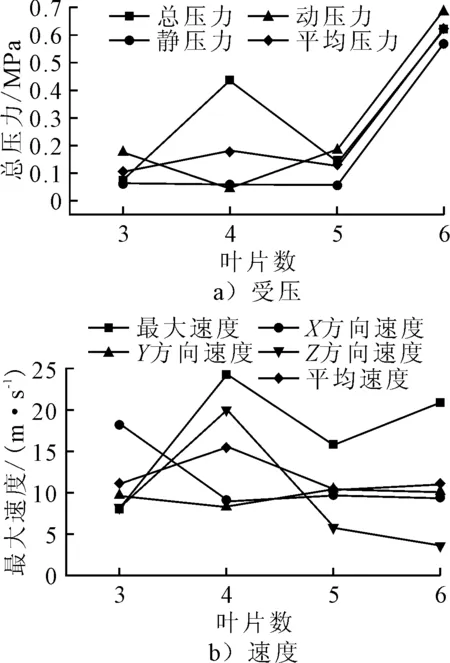

可见,在有外管架的结构下,该造涡构件选择3片桨叶作为产生漩涡的结构最合理。叶片数为3片的工况下,叶片压力云图见图5。

图5 相同角度下叶片数量对造涡构件受力的影响及整体结构压力云图

如图5所示,造涡构件在外界水流环境下外管架的前部以及造涡构件的叶片外部受到的总压力以及静压力最大,总压力及静压力的变化趋势相同,这两类型的压力由外部到内部逐渐减小,由叶片顶部到叶片根部逐渐减小。由于水流的运动趋势以及该装置的竖直工作的特点,造涡构件受到的动压力变化趋势和总压力、静压力的变化趋势刚好相反,动压力的值由叶片根部向叶片顶端逐渐增大,由外管架前部向外管架的后部逐渐增大。

3.2 相同叶片数量下角度对造涡构件的影响

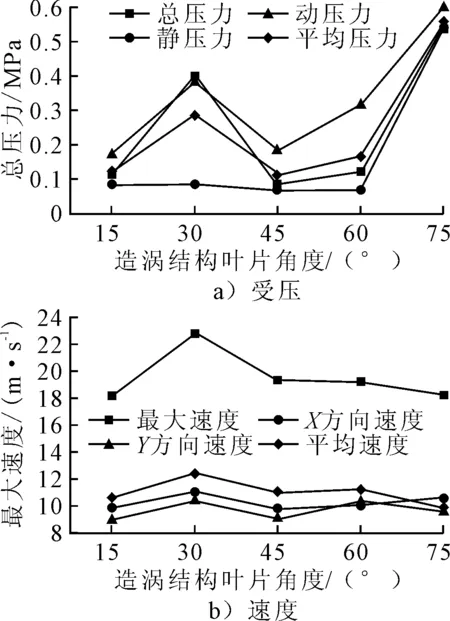

湍流入口速度为10 m/s,转速为20 r/s工况下,该造涡结构的在叶片数为3叶片夹角不同角度的状态下,观察该造涡构件受到的压力状况和产生的速度状况,见图6。

图6 湍流入口流速为10 m/s,转速为20 r/s的工况条件下造涡构件的受压和速度状况

造涡构件的叶片角度的变化范围为15°到75°。受到的各应力在叶片角度为45°的时候最大,总压力、静压力、动压力以及平均压力的大小分别为0.4、0.39、0.075、0.29 MPa。整个造涡构件在叶片角度为45°的时候,受到的各项压力是最小的。而产生的速度范围为9~23 m/s,其中在叶片角度为45°时候产生的速度分别为最大速度19 m/s、X方向的速度10 m/s、Y方向的速度为9 m/s、平均速度为11 m/s。虽然在叶片角度为30°的时候产生的是最大的,但是在该结构下受到的各种压力相对于45°结构非常大。

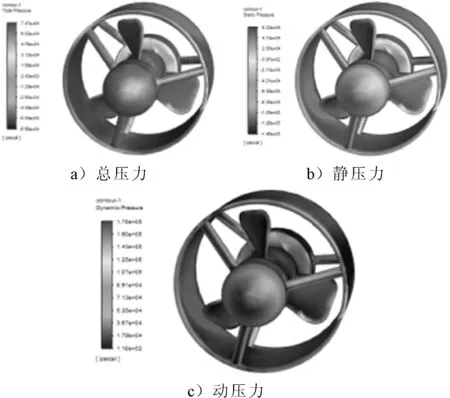

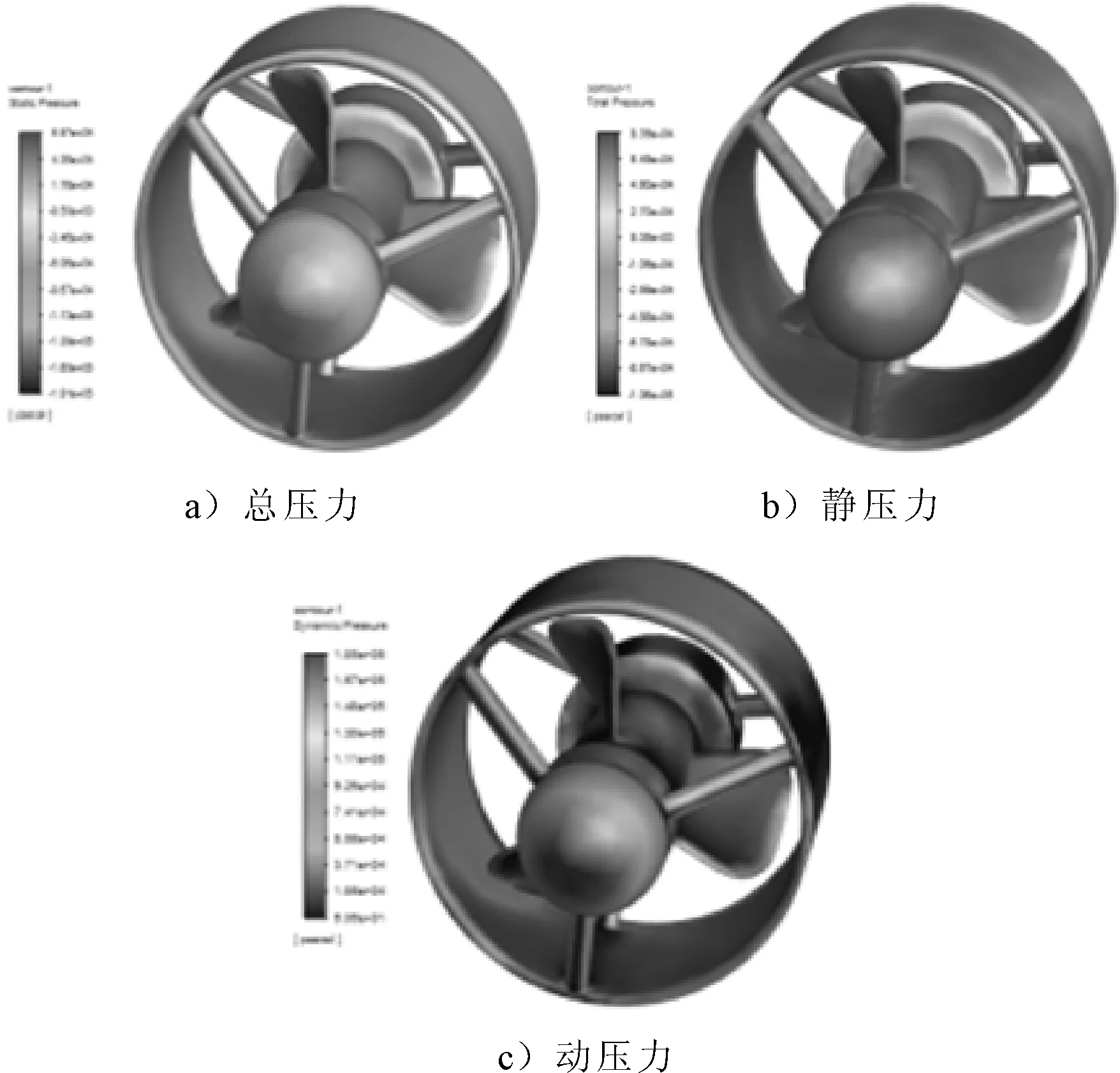

以上结果表明,选择叶片角度为45°的造涡构件结构最符合工作情况。外管架结构下造涡构件叶片角度为45°时的压力云图,见图7。

图7 相同叶片数量下角度对造涡构件的受力影响及整体结构压力云图

叶片角度为45°的结构,该造涡构件的外管架前部受到的总压力最大,该压力值从前部向后部逐渐减小,管架的后部受到的总压力最小。叶片受到的总压力由中部向顶部和根部逐渐变小。对于受到的静压力,外管架内部受到的静压力最大,由内部向外部逐渐减小。对于造涡构件受到的动压力,管架前部和后部受到的动压力最小。由于桨叶的转动,桨叶所在处的动压力最大,且由于桨叶转动时和水流的相互接触,桨叶的外部边缘受到的动压力最大,向桨叶内部逐渐减小。

4 桨叶结构强度校核

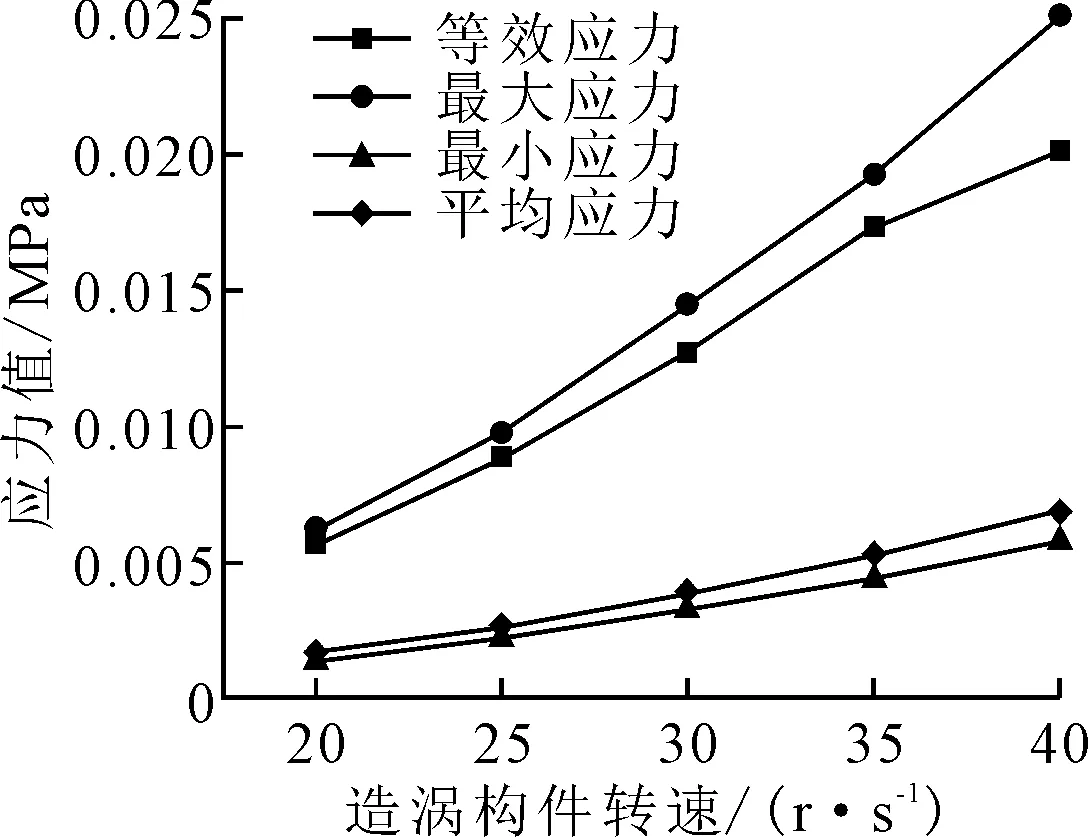

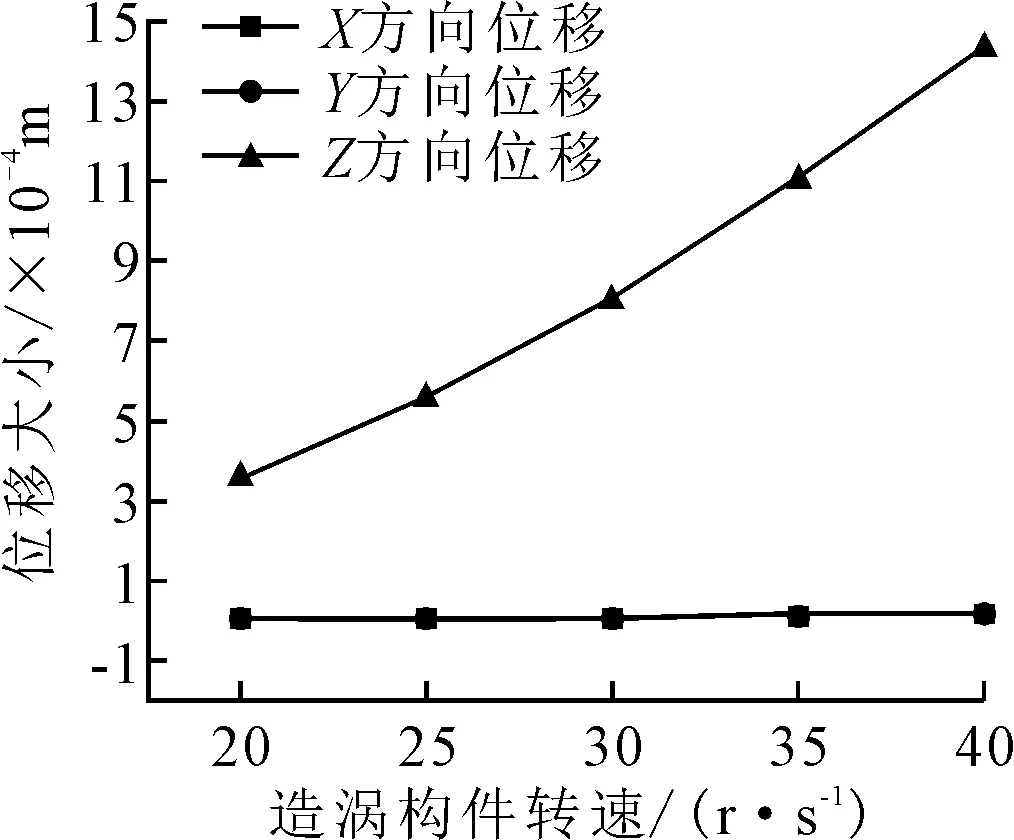

根据实际安装情况对造涡结构进行结构强度分析,分别对结构转速为20、25、30、35、40 r/s等几个工况进行模拟,观察该造涡结构的X、Y、Z向的最大等效应力和最大变形之间的变化关系,见图8、9。

图8 构件应力值随造涡构件转速的变化

该造涡构件的结构强度分析主要采用的是ANSYS软件中的应力分析模块,对导入导入的三位模型进行网格划分,精细化网格尺寸,将外管架设置为固定模块,给造涡构件一定的速度,使得旋转叶片转动,从而产生相对运动[8-9]。

图9 各方向位移随造涡结构转速的变化

由计算结果可知,在造涡构件不同速度计算工况下,等效应力、最大应力、最小应力随着造涡构件转速的增加,相应的变化值从0.002 5 MPa增加到0.025 MPa。其中,最大应力的最大值为0.025 MPa,符合造涡构建的应力强度。其他的最小应力及等效应力,相应的数值也随着造涡构件的转速增大而增大,在转速为20 r/s的时候各种应力的值最小。所以,在湍流入口流速为10 m/s的工况下,20 r/s的转速的造涡构件设计符合结构强度要求。

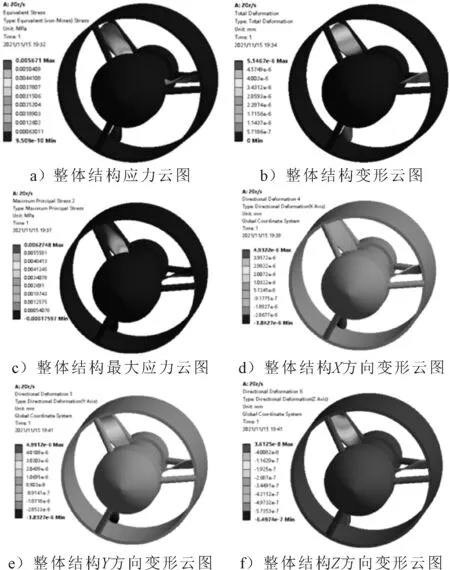

该造涡构件在转速为20 r/s工况下的应力云图和各个方向的位移见图10。

图10 造涡结构整体结构受力云图

该造涡构件的结构应力主要出现在桨叶根部,从根部到桨叶顶部结构应力逐渐减小。结构变形主要出现在造涡构件桨叶的顶部,由顶部到根部逐渐减小。由于该造涡构件为竖直工作状态,所以Z方向的变形最明显,X、Y方向的变形主要桨叶的顶端,Z方向的变形主要出现在外管架内部和外部。

5 结论

1)以环保性、安全性、经济性等作为设计目标研发漩涡式水上垃圾收集装置的布局合理,结构简单,造价成本低廉,具有较好的实用性。将螺旋桨作为制造漩涡的构件应用于水上漂浮垃圾的收集,具有一定的前瞻性。

2)对于不同的水域环境,该收集装置后续可以安装不同的系泊装置以及固定基础以适应相应的水域环境。造涡构件可以增设转速调节装置,将整个垃圾收集装置推向智能化。