陆海空天一体化水上交通运输安全保障体系中的无人机海事业务体系构建

郭旭 南海航海保障中心广州航标处

建设“陆海空天”一体水上交通运输安全保障体系,是在当前和今后的一段时期内海事系统全面推进高质量发展、为增强海上战略地位、推进打造海洋强国、为形成全新的发展局面做先行工作的重要主线。其中无人机是“空基”的重要组成部分。作为新型空中作业平台,与常规飞机、飞行设备相比具有操作稳定能力强、信息准确度高、信息收集成本和安全风险低、应急反应迅速、可实现大范围、长航时或定点、定区域巡航作业、载荷种类丰富等突出优点。近几年来,海事部门利用无人机技术围绕巡查执法、调查取证、应急处置、污染监测、航标巡检、海事测绘、无线电监测等工作展开了大量卓有成效的探索,储备了先进的技术经验、取得了丰富的成果。充分利用和发挥无人机技术优势,建设无人机海事业务体系,将是推动海事服务和航海保障工作从聚焦港内近海水域迈向深远海的重要技术支撑和应用实践。

1.无人机海事业务体系构建要求

(1)无人机海事业务目标的确立

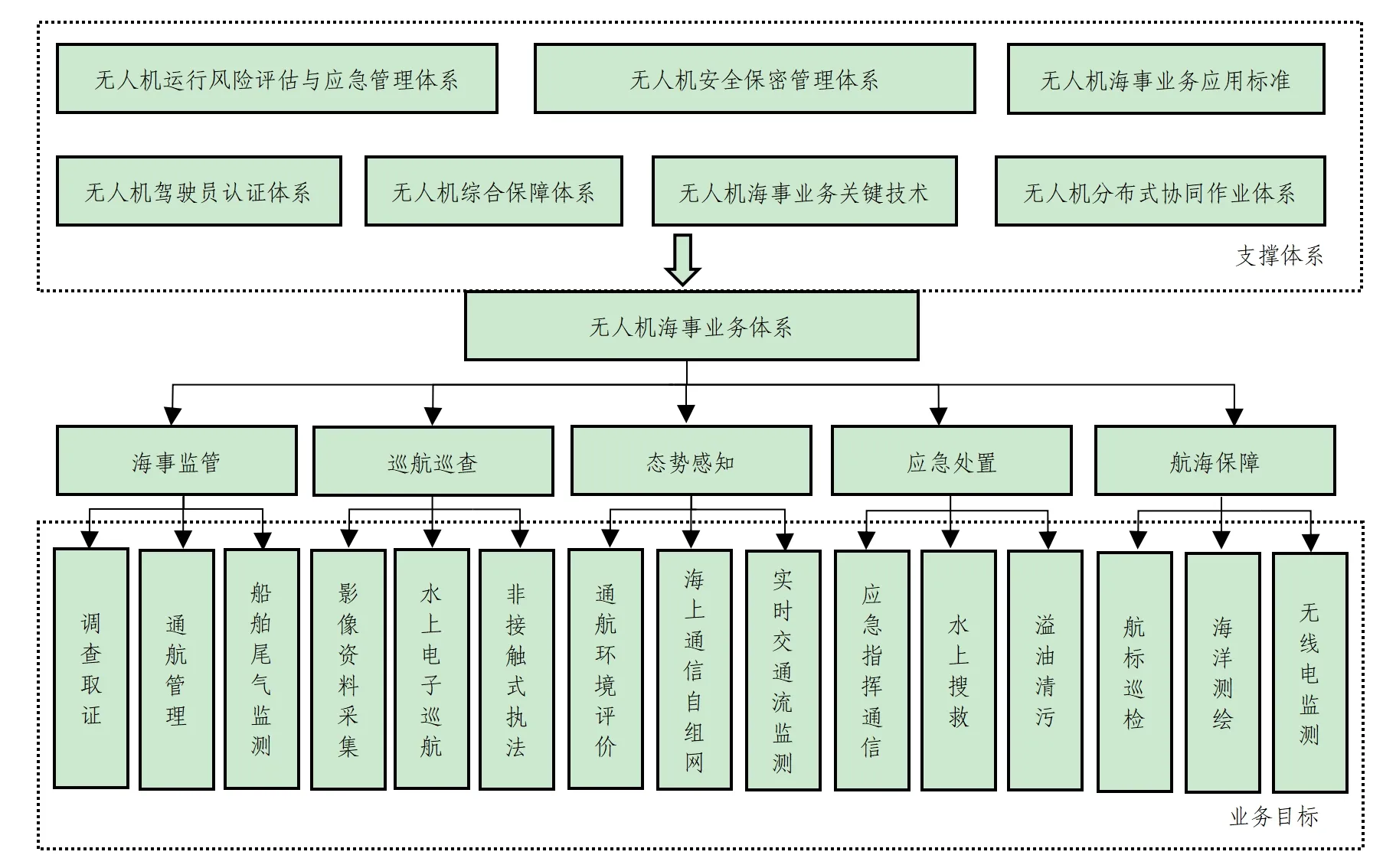

在确定“水、船、人、标、网”等要素为监管主体,以执法精准、应对迅速、巡航高效、保障有力、综合决策为监管目标的基础上,充分考虑无人机技术的优点和劣势,梳理使用无人技术进行监管监测的海事业务,并对政策法规、关键技术等支撑体系逐一加以分析研究,从而构建无人机海事业务体系。

(2)分布式协同处理能力及深度融合

针对不同水域、不同时段、不同目标的海事业务需求,建立分布式、网格化的业务系统。无人机与无人机、人、船、站、车间建立通过高动态、可扩展、智能化的协同网络。各网格利用高速通信网络系统迅速上报目标信息并下达控制指令,同时对辖区内和周边的资源统一调度,增强无人机间的协同处理能力,大大提升无人机适应能力,协同完成态势感知、复杂任务协同等任务。

(3)保证无人机设备性能,提升体系化保障能力

结合海事执法要素和执法特点,海事无人机需要适应复杂恶劣的极端环境,应有针对性地增强无人机的机身性能,提高续航、通信传输、环境适应、自主飞行避碰和目标识别等能力。延长巡查执法距离、增加有效载荷、加快多传感器的目标采集识别和数据分析技术研究。加快培训和培养海事无人机驾驶员,制定无人机分级维保标准,有序开展无人机维修和保养业务,保障设备良好运行。

(4)建立无人机海事应用标准

图1 “陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系中的无人机海事业务体系

制定具有强制执行力、可操作性强的无人机海事应用标准和规范。统一规范无人机在海事业务应用中的相关术语、定义以及技术要求、数据处理、作业指导、监测分析等技术要求,约束海事业务中的无人机设备及接口的设计、操作、安全评价和多源异构数据的融合应用,提升无人机设备的安全性,有效保障作业区域安全和人员人身安全,推动整个海事无人机行业的高质量发展。

(5)建立无人机海事业务管控平台

根据无人机海事业务体系目标和架构,建设覆盖全国、满足常态化业务需要的无人机海事业务管控平台。平台整合无人机、物联网、GIS、大数据、云计算、AI等前沿技术,对人员、车辆、无人机、单兵装备等的位置、视频、数据、调度融合,与现有业务和数据生产系统无缝集成。实现对无人机海事作业的智能全生命周期全流程管理。

2.无人机海事业务体系构建架构

充分研究、开发和利用无人机海事业务关键技术,建设无人机综合保障体系、分布式协同作业体系、风险评估和应急管理体系等支撑体系、建设无人机海事业务三维数据库,构建无人机海事业务体系。作为水上交通管理有机整体的一部分,该体系将成为提升全天候、全时段、全要素的陆海空天一体化水上交通安全保障能力,实现海事高质量发展的重要支撑保障。

3.无人机海事业务体系关键技术

(1)网络通信技术

无人机海事业务体系中的无人机之间、无人机与有人机、无人机与船、岸之间应当有机协调,使所有无人机都成为“海事信息栅格”的节点,以实现无人机与其他无人机或指挥控制系统之间的互联、互通、互操作。同时规范完善数据链与任务载荷、数据链与航电系统之间的接口标准体系;提升网络化水平;进一步提高测控能力与信号的传输速度,以适应高分辨率、多光谱/超光谱、多载荷的业务需求,打造实时、宽带、安全的无人机数据链。

(2)人工智能技术

采用CANN、RNN、LSTM、SNN等多层卷积神经网络结构的人工智能技术,能够广泛应用于无人机决策和目标识别等任务,帮助无人机从结构化的程序作业模式,转变为在非结构化动态环境下的自适应作业模式。在监测任务中削弱图像尺度变化、目标遮挡、弱小目标等图像结构变化带来的影响,提升复杂应用场景中无人机系统的环境感知能力。感知得到的动态环境信息,无人机系统可以开展自主决策、航线规划等管理,实现特定的作业任务。

(3)云计算和大数据技术

通过建立“无人系统+支撑系统”前后端结合模式,提高无人机的智能化、自主化、协同化程度;云端服务做到无域化的“监”和“控”,提供实时监控、系统控制、作业管理、大数据分析和PaaS服务。通过大数据分析技术,实现对无人机的安全控制,提供海事业务作业计划、目标特征库等。

(4)多传感器数据融合处理技术

集成光电、雷达、气象、无线电、化学等多种传感器目标探测信息。无人机目标检测时,对环境因素、目标因素以及传感器因素的整合研究,构建单传感器目标识别效果的评估准则,并以此为基础设定参与融合检测的各传感器识别置信度的权重关系,从而实现多传感器融合的无人机目标检测。结合多传感器的优点,形成多特征的,能够表达的多维数据,并通过多维分布的各种复合方式为无人机任务目标给出更加精确和高效的信息特征。

(5)长航时无人机技术

留空时间长,作业覆盖区域广,在高空巡航作业时受天气和大气上下对流的影响小的海事无人机具备广阔的应用前景。亟需研究和解决包括气动设计技术、气动弹性与阵风减缓技术、飞行控制技术、高效能源技术、动力推进技术、轨迹优化技术等的符合海事业务环境条件和行业特征的重要技术难题。

(6)智能控制技术

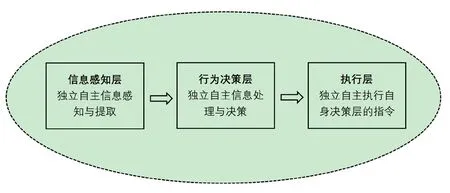

无人机智能控制技术实现独立自主感知和提取信息,提取环境特征、识别目标、评估态势;根据探测到的态势变化,实时规划、修改系统的任务路径,协调编队中不同无人机、有效避碰、自动生成和调整飞行轨迹,完成任务目标。

图2 无人机智能控制技术要求

4.无人机海事业务体系构建路径

无人机海事业务体系的构建并非一蹴而就,其构建路径及难度跟海事部门变革驱动力、行业背景等息息相关,与海事原有业务运行机制的融合也是一个漫长过程。海事部门需要从顶层设计入手,逐级建设、自上而下推进,从而构建敏捷灵活的技术、政策基础和运行机制,与现有海事监管和航海保障业务深度融合,更加协同和有序地利用无人机系统提升海事发展质量。

(1)强化顶层设计

加强顶层设计和整体统筹,精细管理、科学决策,遵循“大平台、大数据、大系统”的总体架构设计要求,综合利用新技术、新理念、新模式指导推进无人机海事业务体系建设。

(2)推广试点,发挥示范带动作用

支持改革先行先试,最大限度调动海事各部门积极性、主动性、创造性。从海事巡航、海事测绘、无线电监测等较为成熟的试点任务中积累经验,探索无人机海事业务体系管理和技术路径,验证技术系统能力,消化建设方法论。加强总结提炼评估,分析指导,发挥试点的示范引领作用。

(3)深化应用,驱动创新发展

大力推动海事基础设施和数据资源整合共用,构建框架统一、功能齐全、无缝衔接、高度融合、服务高效的无人机海事业务服务平台。不断优化和丰富海事业务场景应用,将建设范围逐步拓展至业务全域。深化无人机大数据应用,让创新更好赋能海事高质量发展。