论汉画像石与汉乐府乐舞形象的互动关系

丁梓仪,何江波,杨艳妮,申雅安,付芳芳,任子璇

(安徽师范大学,安徽芜湖 241002)

乐府是汉唐时期重要的艺术形式。“自汉以后,乐舞寖盛。”[1]汉乐府是涵盖诗、乐、舞等多位一体的综合性表演艺术,乐府诗只是其中歌辞的文本形态。乐舞题材的汉画像石中包含了乐器、乐人、舞蹈等多方面内容,是汉乐府艺术活动的图像留存,也是了解汉代乐舞文化最直观、最真实的资料。画像石出土分布较广,涉及内容较为复杂,学界已有相关研究探讨画像石与汉乐府的关系,如曾智安《汉鼓吹铙歌〈朱鹭〉篇新解——以汉代画像、器物造型为证》[2],但仍有许多问题有待探讨。本文以《中国画像石全集》为主,解读汉画像石中的乐舞形象,结合汉乐府诗中相关的乐舞内容,追溯和还原汉乐府的表演形态,讨论汉画像石中的乐舞形象及其双向互动关系,并在此基础上,探究其形成原因及文化内涵。

1 汉画像石中的乐舞形象

1.1 乐器使用的真实再现

画像石中出现了很多乐器图像和乐人演奏乐器的场面。汉代乐器种类丰富,竹类乐器有排箫、长笛、笙、竽等,土类乐器有埙等,丝类乐器有琴、瑟、筝、琵琶等,金石类乐器有钟、钲、铙、铎、磬等,革类乐器有建鼓、鼗鼓、鼙鼓等[3]。按照乐器演奏的形式分类,汉画像石中呈现出3种演奏方式:乐器独奏、乐器合奏和乐器伴奏。前两者是不作为其他表演的伴奏形式出现的。

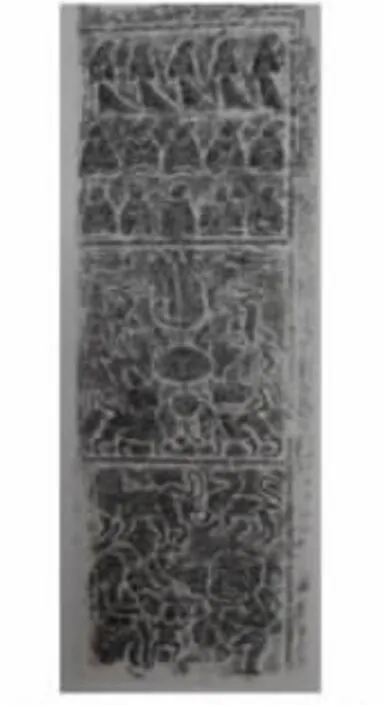

山东省济宁市喻屯镇城南张出土的 “人物、建鼓、异兽画像”[4](见图1),呈现的就是乐器以伴奏形式出现的汉画像石。画面一共有3层。最上层的人物散列,被排成3排。第一列和第二列姿态相同,分别呈站立演奏和跪坐演奏的状态,应该属于乐器的和声部分,或是相同乐器的不同声部;而第三列乐人们手持的乐器就相对丰富,画面上分别有吹箫者、吹竽者、吹排箫者和击节者,分工明确,特点突出,应该属于乐队的主奏区域。由此可见,汉代乐人在乐队演奏时的席位编制上,有明确的分工,同时乐队的规模也较大,并不是简单的单乐伴奏。同样,在乐器的运用上,种类丰富,形式繁多。从图中吹管类和敲击类乐器的结合,可见汉代乐队的体系和规格形式多样、千姿百态,以及汉代音乐艺术的蓬勃繁荣。

图1 人物、建鼓、异兽画像

1.2 舞蹈表演的瞬时记录

汉代是一个舞蹈活动极其活跃的时代,有相当繁荣的舞蹈文化,呈现出“百花齐放、争奇斗艳”的面貌。有关汉代舞蹈的文物和记载也比较丰富,大量出土的汉代画像石、舞俑、墓室雕刻等,都保留了许多汉代的舞蹈形象和乐舞场面,比较著名的“盘鼓舞”“巾舞”“折腰舞”“长袖舞”“建鼓舞”“傩舞”在汉画像石上皆有反映,其余的还有“杯盘舞”“白纻舞”等,它们都是依据舞者手持的道具而命名的。

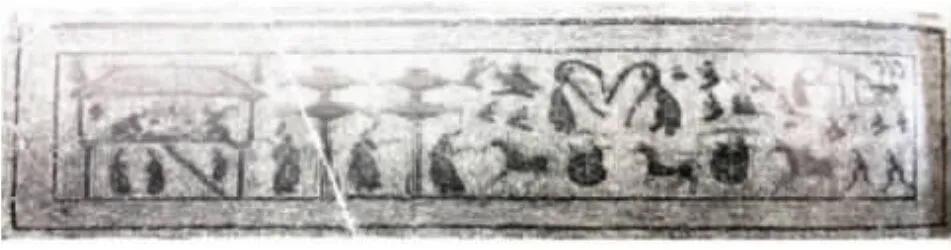

可惜,画像石因其图像性质,无法记录完整的表演过程,但可以记录乐舞表演最具特色的某一瞬间。如《中国画像石全集》中的“六博、车骑、乐舞画像”(见图2),画面右上方刻两组人物,其中一组是正在抚琴、吹竽弄乐的乐人,和两个长袖细腰的舞女,正作翘袖折腰舞的场景。

图2 六博、车骑、乐舞画像

长袖舞是最常见的舞蹈[5],图中两位舞者身穿长袖衣服,扭动腰部,转动颈部,打开双臂,运用手臂的力量将水袖甩过头顶,同时下沉腰部,人体的扭动与飞舞的长袖形成一道优美而妩媚的弧度,展现了汉朝舞女婀娜柔美的舞姿,与两侧的乐人画像相得益彰,仿佛耳旁有铮铮乐响。恰如傅毅《舞赋》所说:“罗衣从风,长袖交横……体如游龙,袖如素霓。”[6]罗衣从风,说明舞衣轻盈,似随风而飘;长袖交横,说明衣袖以表演为主,偏于修长,同时长袖交叠,伴随着轻盈的舞衣与翩翩的舞者,呈现出若隐若现、似有若无的朦胧之美;体如游龙,则说明舞者动作流畅而极具动感,是对舞蹈动作的拟物化描述;袖如素霓,用一个看似矛盾的比喻,没有丰富多彩的颜色,只有素色的长袖,却舞出了似彩虹般绚丽的舞姿。结合文字描述,画像石中的静态画面不再是粗糙的线条,而是凝结在历史长河中精美的舞蹈表演。

画像石中二人舞蹈过程必然是动态完成的全幅过程,但画像石只择取最具特色的“甩袖”动作呈现。虽然是瞬时记录,但结合文献来看,仍是最传神的舞姿。

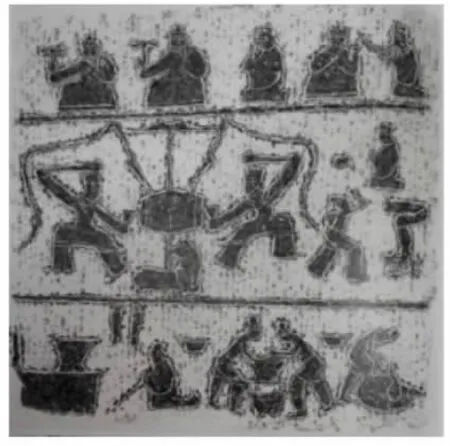

1.3 乐舞表演的综合形式

汉画像石可以直观地展现汉代乐舞中音乐与舞蹈之间的联系。山东汉画像石的 “乐舞建鼓庖厨画像”(见图3),画面一共有3层。上层是5位乐手奏乐场景,左侧二人右手摇鼗,用左手吹排箫;右侧的三人中,一人吹管,一人吹排箫,一人吹竽。中层刻有一个鼓座兽形的建鼓,建鼓两侧各有一人执桴击鼓,两人边舞边击;右侧有三人,一人观看,一人倒立,一人赤膊舞练。建鼓是一种历史悠久的革类乐器,最早用于祭祀等,后由简单的敲击伴奏演变为边击边舞的一种乐舞形式。在汉画像石中所表现的建鼓舞画面可以看到,那两位舞者手执鼓桴,奔走击鼓,鼓桴也成为他们进行表演的道具。建鼓伴随着箫、竽等其他乐器一起进行表演,舞者们通过持续地击鼓,让有节奏的鼓点成为规律性的律动,做出与节奏相符的丰富多变的肢体动作,既烘托了气氛,又带动了观众的情绪。

图3 乐舞建鼓庖厨画像

从这一汉画像石的场景中可以得知,乐与舞在建鼓舞的表演中相伴相生。乐人与舞者是紧密结合的有机整体,乐舞形象是乐舞艺术的集中呈现。这种综合性的艺术,通过图像流传下来即为画像石,通过歌辞流传下来即为乐府诗。诗、乐、舞三位一体,并将其看作动态的表演过程,才是乐府艺术的本真形态。

2 汉乐府歌辞中的乐舞形象

汉乐府是诗歌与舞蹈的结合,是集音乐、舞蹈和文学三者为一体的艺术创作,是一种包含诗与歌舞的综合性的表演,今天阅读的汉乐府诗是汉代乐府演唱歌词的文本形态。音乐和歌舞的表演在这种表演艺术的创作和演绎过程中起着主导作用,而乐府诗歌语言则要服从于表演[7]。因此,只有从汉乐府歌辞中的乐舞表演入手,才能研究和还原汉乐府诗歌的原生态。

根据乐府性质划分,可以将汉乐府粗略地分为两类:朝廷的庙堂文学和来自民间、为劳动人民和下层文人所做的歌谣,它们都展现了许多生动的乐舞形象。

2.1 庙堂文学中的乐舞表演

汉代乐府中,郊庙歌、燕射歌、舞曲这3种歌辞,就是很典型的庙堂文学。

郭茂倩在《乐府诗集》中说道:“两汉已后,世有制作。其所以用於郊庙朝廷,以接人神之欢者,其金石之响,歌舞之容,亦各因其功业治乱之所起,而本其风俗之所由。”由此可见,郊庙歌辞的主要目的是郊庙祭祀,通过进行迎神娱神的活动,来满足高位者们的祭祀诉求,有着浓重的宗教和神学色彩。

燕射歌辞本身是朝廷宴飨所用歌辞,《乐府诗集》引《周礼·大宗伯》之职曰:“以饮食之礼亲宗族兄弟,以宾射之礼亲故旧朋友,以飨燕之礼亲四方宾客,是辟雍飨射所用。”张华《晋宴会歌》写道:“亹亹我皇,配天垂光。留精日昃,经览无方……羽爵无筭,究乐极宴。歌者流声,舞者投袂。动容有节,丝竹并设。”描绘的是一幅觥筹交错、歌舞升平的晋代宴会场景,目的是颂扬皇帝之德,祈求来年福应。其中也提及了乐舞的表演形式,除了乐队伴奏和舞蹈形式之外,还有演唱表演,由此可见,汉代乐舞的表演形式是丰富多彩的,这一点在汉代乐舞百戏题材的画像石中也已充分展现。

舞曲歌辞分雅舞和杂舞,郭茂倩《乐府诗集·舞曲歌辞》提道:“自汉以后,乐舞寖盛。故有雅舞,有杂舞。雅舞用之郊庙、朝飨,杂舞用之宴会。”雅舞有的有歌辞,有的没有歌辞,但现存的有歌辞的雅舞只剩东汉刘苍的《武德舞歌诗》。《乐府诗集》卷五十三也有对杂舞进行介绍和阐述,由此可知,汉代舞蹈种类之丰富,但它们大多是没有歌辞相伴的。

2.2 民间歌谣中的乐舞表演

汉乐府民歌主要是保存在鼓吹曲辞、相和歌辞和杂曲歌辞这3类歌辞之中,其中,鼓吹曲常使用一些由北方羌胡等少数民族传入的乐器演奏,富有塞外音乐的特点,多用于军乐;杂曲歌辞所收的都是不入乐府官署的歌辞。

相和歌辞中的民歌尤为多一些,它的表演形式是一个动态演变的过程。相和歌原是在民歌基础上发展起来的一种演唱形式,是汉代重要的歌唱形式之一。在最初它是没有伴奏和帮腔的单人独唱,称之为“徒歌”;后来发展为有帮腔,但无伴奏的形式,称为“但歌”。郭茂倩《乐府诗集·杂歌谣辞》解题引梁元帝《纂要》:“汉世有相和歌,本出於街陌讴谣。而吴歌杂曲,始亦徒歌,复有但歌四曲,亦出自汉世,无弦节,作伎,最先一人唱,三人和,魏武帝尤好之。”由此可得“但歌”的最高形式是一人唱三人和。“但歌”进一步发展运用丝竹等管弦类乐器伴奏,演唱者手执一种叫作“节”的乐器,一边打着节拍一边歌唱,称为“相和歌”。《宋书·乐志》曰:“相和,汉旧歌也,丝竹更相和,执节者歌。”[8]往后,相和歌采用伴奏的乐器就渐渐多样了。《古今乐录》曰:“凡相和,其器有笙、笛、节歌、琴、瑟、琵琶、筝七种。”再进一步发展,相和歌就将舞蹈表演与乐器演奏相结合,成为“相和大曲”[9]。

因此,相和歌的最初形式是由“徒歌”发展而来,然后发展为一人唱三人和的“但歌”形式,再由“但歌”形式发展到有一人击节而歌、丝竹等乐器相伴奏的相和歌。相和歌发展到它的最高艺术形式时,便成为兼有歌、乐、舞等综合艺术形式的相和大曲。在《乐府诗集》中,可以找到相关的表演形式,《相逢行》中的“小妇无所为,挟瑟上高堂:‘丈人且安坐,调丝方未央。’”《善哉行》古辞的“以何忘忧,弹筝酒歌”。《气出唱》中也有描绘乐舞形象的:“华阴山,自以为大。高百丈,浮云为之盖。仙人欲来,出随风,列之雨。吹我洞箫鼓瑟琴,何訚訚。酒与歌戏,今日相乐诚为乐。玉女起,起舞移数时。鼓吹一何嘈嘈。”汉末魏初,战乱纷争,为游仙诗提供了适宜的土壤,社会上盛行仙玄之风,各界、士大夫阶层中不乏喜近仙道者,这首乐府诗基于寻仙问道的主题,是诗人曹操想象神仙们缥缈洒脱的起居生活,描摹众位仙家参加宴会的盛大场面,以及自己与他们欢会宴饮的愉悦场景。这是一种幻想中的乐舞盛观,带有一丝缥缈的艺术魅力。同时表现了曹操强烈的功业意识和他敢于追求、勇于奋进的活力。

3 汉画像石与汉乐府乐舞形象的互动关系

学界对于出土的汉画像石与汉乐府诗的研究已取得了许多成果,但是汉画像石与汉乐府的关系研究还有很大的空间可以探索。

3.1 汉画像石是乐舞形象的图像化呈现

两汉时期的画像石具有重要的文献价值和历史价值,所刻画的许多姿态各异的乐舞形象是对当时社会生活各方面的生动反映,透过这些汉代乐舞画像石所体现的生活面貌,可以探究这些创作者们想要表达的深层艺术思想和文化内涵。结合前文对汉画像石乐舞形象的探讨可以发现,画像石是一种动态的场景再现。

首先,体现在对表演者动作的刻画上,除了乐队中乐人们各色不一的吹奏动作和相互配合演奏的形象之外,舞者的舞姿最能体现汉画像石的动态性。例如,上文提及的对“长袖折腰”舞的刻画中,舞者穿着长袖衣服,用力打开自己的双臂,同时扭动腰部和颈部,呈现出摇摆扭动的姿态,着重体现了“长袖折腰”舞最独特的“S”状,再现舞者高超的舞蹈技艺,视觉上给观者更加强烈的审美冲击,可以直接从中得到美的享受。

其次,不同角色的穿着服饰不同,通过服饰能够辨别其在画面中的角色和职能。汉代的服饰礼法相当严格,社会等级森严,画像石上人们穿着服饰的特征直接反映了其地位的高低。例如,汉代乐舞百戏图中,专职表演乐舞百戏的艺人们大多是出生在社会底层,由于他们家境贫寒、出身微末,大多是以乐舞杂技表演卖艺为生,或是为奴为婢,俳优艺人的上半身就是不穿衣服的,可见其地位之低、身份之卑微。再者,这些乐舞表演者的一颦一笑神情也可生动展现当时现场表演的状态。

最后,画像石还再现了乐舞表演者表演时所用的道具、人物的互动、表演规模、表演形式、乐队编制、舞蹈编排和特殊的场景服务等,这些是可以窥探汉代乐舞艺术真实面貌的细节。所以,汉画像石给人们更直观视觉判断上的艺术表现力和动态的美感,而这些图像信息是可以用眼睛直接观察和审美到的,这是汉乐府诗歌以文字的形式相对较难达到的,因为图案具有直观性,文字的表达更加间接。

3.2 乐府诗是乐舞形象的文学化表达

相对于汉代乐舞的画像石,汉乐府诗中有关乐舞的歌辞也同样具有重要的存在意义。由于完整的乐舞场景是一个动态的表演过程,汉乐府诗实质是对当时乐舞场景的实录,是一种对音乐和舞蹈相结合的舞台表演过程的实录,是一种静态的文字描述过程。除了有深厚的文学内涵和历史底蕴之外,透过汉乐府诗的乐舞歌辞,能够直接地感受到文字中动人的情感和音乐的韵律之美。乐府诗歌中的有关乐舞的内容,可以看作是对汉画像石图像的一种文字形式的补充。汉画像石还原的是现实场景,乐府诗歌除对当时现场进行描述之外,通过文字的运用还表达了人的情感和祝福、礼赞,即诗歌的文本表达还原了人们的心态,这是画像石给人客观上的感知所不能达到的情感上和精神上的感知。例如,上文在庙堂文学歌辞中提到的张华的《晋宴会歌》,传达了“顺天地、养神明、求福应”的礼赞和祝愿;曹操《气出唱》中,传达的也不仅是他想象中与仙人们宴饮享乐的愉快场景,而是通过这样场景的描绘,传达向往之情和强烈的建功立业的抱负。所以,文字弥补了瞬时的石刻画像在情感上及精神上所不能达到的意境缺憾,汉乐府诗歌文学性的加入使解读汉画像石,以及还原汉乐府的原始状态得到一定升华。

同时,汉乐府歌辞中包含了不少关于这些乐舞歌辞的音乐礼仪内容,具有很高的乐府学价值。例如,郭茂倩《乐府诗集·舞曲歌辞》之“雅舞”:“雅舞者,郊庙朝飨所奏文武二舞是也。古之王者,乐有先后,以揖让得天下,则先奏文舞;以征伐得天下,则先奏武舞。各尚其德也。”从解题就可以看出文舞和武舞的区分和用法。舞曲的用法也有讲究,《汉书·礼乐志》曰:“高庙奏《武德》《文始》《五行》之舞,孝文庙奏《昭德》《文始》《四时》《五行》之舞,孝武庙奏《盛德》《文始》《四时》《五行》之舞……诸帝庙皆常奏《文始》《四时》《五行》舞云。”[10]由此,文字内容的丰富性可以弥补图像相对简单直白的缺憾。

综上所述,汉画像石是动态而直观的,汉乐府歌辞是叙事而内容丰富的,二者是乐府艺术不同形式的留存,相辅相成,缺一不可,共同承载着乐府艺术的魅力,结合考察有助于还原汉乐府的原生态。

4 结语

汉画像石是汉乐府艺术的瞬时图像留存,汉乐府诗是乐府艺术的文字留存,二者是乐府艺术不同层面的共同展现。汉画像石因其图像性质,只能是瞬时呈现;汉乐府诗因其文本形态,补充历时书写过程。只有将图像与文本结合起来,才能真正了解综合性的乐府艺术。也只有做到这一点,才能真正理解画像石图像内容背后深刻的文化内涵。在汉人“事死如事生”观念下,乐舞表演作为墓主生前重要的生活内容,得以活灵活现地保留下来,也为我们了解汉代人的现实生活及其生死观念提供了多方面可能。