豫北平原地下水高砷和高氟分布规律与成因

王妍妍,曹文庚,潘登,王帅,任宇,李泽岩

(1.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061;2.河北省/中国地质调查局地下水污染机理与修复重点实验室,河北 石家庄 050061;3.河北沧州平原区地下水与地面沉降国家野外科学观测研究站,河北 石家庄 050061;4.河南省自然资源监测院,河南 郑州 450016)

砷(As)和氟(F)被认为是地下水中两种较危险的无机污染物,结合世界卫生组织饮用水标准和地下水质量标准,通常将0.01mg/L和1mg/L作为高砷和高氟的界限[1-2]。自1983年新疆奎屯天然高砷地下水(As≥0.01mg/L)被报道以来[3],中国发现越来越多砷浓度超过0.01mg/L的地下水,目前研究主要集中在北方地区砷分布范围广且浓度高的大型盆地,如大同盆地、河套平原、银川平原、松嫩盆地、运城盆地和新疆盆地等[4]。高砷地下水的分布与古黄河改道、泛流平原的浅湖相、沼泽相和洼地相的沉积环境相关[5-6],豫北平原恰好处于黄河中下游和古黄河河道密集区,且该区域同时存在着与As类似具有高健康风险的高氟水(F含量≥1mg/L),砷、氟异常引发的饮水问题严重影响着豫北平原地下水的开发利用和当地的国民经济发展[7-8],然而由于该平原高砷水分布较为分散且超标倍数不多,目前对其关注较少。

本文以豫北平原地下水中的砷和氟为研究对象,对332组地下水样品采用原子荧光光谱法测定砷含量,离子色谱和电感耦合等离子体发射光谱等方法进行氟含量及其他阴阳离子的测定,运用水化学图解、因子分析等方法,综合研究豫北平原浅层地下水中砷和氟的空间分布规律和演化特点,探讨该地区高砷高氟地下水的成因机制。研究成果拟对豫北平原地下水中砷和氟的空间分布规律提高认识,进一步丰富高砷高氟地下水的理论体系,有效地支撑豫北平原地下水的合理开发利用。

1 研究区概况

1.1 自然地理及地质背景

豫北平原(即华北平原河南部分)位于河南省北部,太行山东麓,黄河以北,行政区下辖焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市和濮阳市,总面积约2.0×104km2。

研究区的地形地貌受地质构造控制显著,西部邻区为太行山山地、残丘和岗地,东部为广阔坦荡的平原,构成西高东低的地势,并具体细分为7个地貌亚单元(图1)。

1.2 水文地质条件

该区域地层除缺失上奥陶系、志留系、泥盆系和下石炭系外,其他各系均有分布。尤其第四系广泛分布且大面积出露地表,岩性以河流和湖泊相沉积为主,主要为黏土、粉质黏土、粉土、砂、砂砾石。西部倾斜平原区底界面一般埋藏深度为40~180m,平原区底界面一般埋藏深度为160~400m。

该区浅层含水系统是指埋藏在160m深度内的含水介质及其中的潜水和半承压水系统,其含水介质以松散的中细-粉细砂为主,下界为相对稳定的区域性黏土和粉质黏土。该区地下水接受大气降水、引黄灌溉水、河渠渗漏、侧向径流等补给后,沿地势减缓方向径流,然后以蒸发、人工开采及向下游径流等方式排泄。

图1 豫北平原地貌图Fig.1 Geomorphic map of the North Henan Plain

2 实验部分

2.1 样品采集

2015年6月对豫北平原的地下水进行了系统的取样调查,共采集332组地下水样品。由于此次调查的分析测试指标是近年来较为全面的一次,且常规监测孔的水质数据显示,该区水质变化不大,因此可用于探讨豫北平原地下水的高砷高氟问题。本次研究中所有样品取自机民井或压水井,井深在5~100m(深度以采样井滤水管中间位置为准),虽然深度跨度大,但由于该区浅层含水系统从下至上没有稳定的隔水层,水力联系密切,为一完整的水循环系统,仍可以认为是同一个含水层,均定义为浅层地下水。采样点分布见图2。

a—As浓度分布图;b—F浓度分布图。图2 豫北平原地下水中砷和氟浓度分布图Fig.2 Horizontal distribution map of arsenic and fluoride concentrations in groundwater of the North Henan Plain

2.2 样品分析测试

水样的检测指标主要根据高砷和高氟地下水的特点确定。

表1 豫北平原浅层地下水水化学特征Table 1 Summary of hydrogeochemical parameters of groundwater in the North Henan Plain

砷(As)含量的测定采用AFS830氢化物发生双道原子荧光光度计(HJ 694—2014,检出限为0.3μg/L,测定下限为1.2μg/L)。

3 研究区地下水的水化学特征及砷和氟的空间分布规律

3.1 研究区地下水的水化学特征

根据《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017),研究区主要化学组分的浓度变化(平均值、最大值、最小值和质量分类占比)见表1。该区地下水样品中砷浓度的范围为0.0001~0.1900mg/L,其中24.4%的样品超过地下水质量标准Ⅲ类标准限值(0.01mg/L);氟浓度的范围为0.13~4.94mg/L,其中25.6%的地下水样品中氟浓度超过了地下水质量标准Ⅲ类标准限值(1mg/L)。

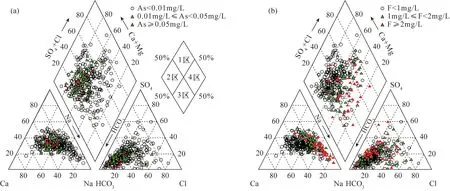

a—高砷水在Piper三线图中的分布;b—高氟水在Piper三线图中的分布。图3 豫北平原浅层地下水的Piper三线图Fig.3 Piper diagrams of shallow groundwater of the North Henan Plain

从全区来看,高砷水(As≥0.01mg/L)的水化学类型主要为Na-Mg-HCO3型和Ca-Mg-Na-HCO3-Cl型。而高氟水(F≥1mg/L)的水化学类型比较分散,在各个区间均有分布。

3.2 砷和氟的空间分布特征

从氟浓度与采样深度的关系来看(图4b),在7~100m深度范围内均存在高氟地下水,氟浓度最高点出现在15m。平面上(图2b),高氟水主要分布在黄河沿岸的黄河现代河道影响带,表现为条带状分布。其中最高点位于濮阳县八公桥镇刘湾村,浓度高达4.94mg/L,同时其TDS和Fe2+的浓度也较高,分别为4438.00mg/L和4.54mg/L。其他地区地下水中氟浓度普遍较低,均小于1mg/L。

整体来说,研究区地下水中同时存在着高砷和高氟,但二者的水化学特征和空间分布规律并不一致。

图4 豫北平原地下水砷(a)、氟(b)浓度与井深的关系图Fig.4 Relationship between well depth and contents of (a) arsenic and (b) fluoride concentration in groundwater of the North Henan Plain

4 研究区高砷和高氟地下水的成因分析和机制探讨

表2 水化学指标的因子载荷Table 2 Factor loadings of hydrogeochemical parameters

由于研究区As和F的空间变异程度高,以上3个因子基本反映了该区地下水的形成演化过程,也是影响该区地下水中砷和氟富集的重要因素。因此,以下内容将从这3个方面分析地下水中砷和氟富集的影响因素及机理。

4.1 蒸发浓缩作用对砷和氟富集的影响

上述因子分析中(表2),F和As在因子F1中分别占有0.214和-0.068的载荷,说明蒸发浓缩作用对豫北平原氟的富集具有促进作用,而对砷富集的影响不大。

Gibbs图通常用来判断地表水的自然演化和离子来源,近年来它在地下水化学研究中也得到了广泛应用[19]。由图5a可以看出,豫北平原浅层地下水分布在Gibbs图的中上方,高氟地下水相对高砷地下水更靠近右上角,说明该区地下水受蒸发浓缩作用和岩石风化作用的共同影响,其中蒸发浓缩作用对高氟地下水影响更大。蒸发会使地下水中各组分的浓度、矿化度升高,从而使ρ(Na+)/[(Na+)+ρ(Ca2+)]升高[20],图5b中豫北平原F浓度与ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]呈正相关,而As浓度与ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]无显著的相关关系(图5c),As超标点位对应的ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]比值在0.2~1.0范围内均有分布,As的最大浓度(0.1900mg/L)对应的比值为0.28,进一步说明蒸发浓缩作用是导致豫北平原氟富集的主要原因之一,而对砷富集的影响不大。这与上述因子分析的结果相一致。

a—TDS-ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]散点图;b—F-ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]散点图;c—As-ρ(Na+)/[ρ(Na+)+ρ(Ca2+)]散点图;d—F-TDS散点图。图5 蒸发浓缩作用对砷和氟富集的影响Fig.5 Effect of evaporation concentration on arsenic and fluoride enrichment

黄河现代河道影响带地形平坦,为大面积的农业灌溉区,地下水的补给来源主要为大气降水和引黄灌溉水,矿物中的氟通过淋滤、溶解等作用进入地下水中。由于地下水径流条件缓慢、水位埋深浅,地面蒸发强烈,矿化度不断增大,溶解度较小的方解石和白云石在水中相继达到饱和而沉淀,促进了含氟矿物的溶解,在这种环境下氟会浓缩并富集在地下水中。蒸发浓缩作用会导致地下水中氟随着TDS 的增长而增长[21-22],但该区地下水中氟随着TDS的增长先增大后减少(图5d),表明该区高氟地下水除蒸发浓缩作用外,还发生了其他水文地球化学过程,例如岩石的溶解,或者因地面沉降引起的孔隙水释放。

4.2 矿物的溶解/解吸附对砷和氟富集的影响

上述因子分析中,F和As在因子F2中分别占有0.743和-0.143的载荷,说明矿物的溶解/解吸附对豫北平原氟的富集具有显著的促进作用,而对砷富集的影响并不显著。

(1)含氟矿物的溶解对氟富集的影响

(2)矿物的解吸附对砷和氟富集的影响

pH对于地下水中物质的离子形态和迁移具有决定性作用。从图6d中可以看出,本研究区砷含量高的地下水基本处于pH=6.7~8.4的中性弱碱性环境,pH过高或过低都不利于砷的富集[28]。这是由于地下水中的砷主要以砷酸根和亚砷酸根的形式存在[29-30],随着pH值的升高,黏土矿物所带的负电荷量增多,对以阴离子形式存在的砷酸根和亚砷酸根的吸附性能下降,而且高的pH值在一定程度上强化了砷的解吸效果[31],为地下水中砷的富集创造了条件。

a:F-Ca2+散点图;散点图;c:F-Na+散点图;d:As-pH散点图;e:F-pH散点图。图6 矿物的溶解/解吸附对砷和氟的影响Fig.6 Effects of mineral dissolution/desorption on arsenic and fluoride enrichment

研究区F浓度高于2.0mg/L的地下水pH处于6.8~8.5 范围内(图6e)。(弱)碱性条件促进了OH-取代黏土矿物表面的氟化物,而且在碱性条件下含水层中天然存在的铁矿物通常带负电荷,这也阻碍了氟被进一步吸附,从而有利于氟在地下水中的富集[32-33]。

As、F与pH的相关性较好,说明矿物对As和F的解吸附作用在高砷和高氟地下水的形成过程中起到了一定的作用。pH值升高造成以阴离子形式存在的砷酸根/亚砷酸根/氟化物从矿物表面解吸附下来,有利于地下水中砷和氟的共存。

4.3 氧化还原环境对砷和氟富集的影响

上述因子分析中,F和As在F3中分别占有-0.230和0.728的载荷,说明还原环境对豫北平原砷的富集具有显著的促进作用,而氧化偏中性环境更有利于氟的富集。

(1)氧化还原环境对砷和氟富集的影响对比

散点图;散点图;c:As-Eh散点图;d:F-Eh散点图。图7 氧化还原环境对砷和氟富集的影响Fig.7 Effects of redox environment on arsenic and fluoride enrichment

(2)还原环境对高砷地下水形成的影响

根据李瑾丞等[37]对黄河冲积扇平原沉积环境的分区,太行山前冲洪积洼地含水介质为粗细相间的细砂、粉细砂、粉土和粉质黏土,多含淤泥层,该区封闭性较好,径流条件差,富含有机质及黏土矿物;而对于黄河决口扇地区,黄河的频繁决口泛滥为该区提供了大量的有机质及低氧-缺氧条件。上述两个区域均处于较强的还原环境,含As的铁氧化物/氢氧化物在此区域易发生还原性溶解,大量的As被释放到地下水中,从而形成高砷地下水。而高氟地下水所在的黄河现代河道影响带为大面积的农业灌溉区,该区浅层地下水开采强烈,属弱还原条件,不利于含砷氧化铁的溶解,因此地下水中As浓度较低。

a:As-Fe2+散点图;散点图;散点图;散点图;e:井深散点图;f:散点图。图8 还原环境对高砷地下水形成的影响Fig.8 Effects of reduction environment on high-arsenic groundwater formation

4.4 高砷和高氟地下水的成因机制

(1) 三个因子对砷和氟富集的贡献

研究区地下水的演化过程主要受蒸发浓缩作用、矿物的溶解/解吸附作用和氧化还原环境的影响。蒸发浓缩作用有助于地下水中氟的富集,其中含氟矿物的溶解是地下水中氟的初始来源;地下水中砷的富集主要由还原环境中含砷的铁氧化物/氢氧化物的还原性溶解导致。而高pH条件下,矿物的解吸附是导致地下水中砷和氟共存的主要原因。

(2)豫北平原高砷和高氟地下水的成因机制

萤石、云母、电气石、角闪石及磷灰石等含氟矿物是黄河现代河道影响带地下水中氟化物的主要来源,随着黄河的改道,周边沉积了较厚的河流相沉积层,与此同时地层中的砷逐渐富集,这与曹文庚等[38]提出的“黄河古河道带和决口扇裙带与高砷地下水在空间上具有良好的对应关系”相一致,因此晚更新世的黄河冲积相及河道带相沉积物是研究区地下水中砷的主要来源。在黄河沿线的黄河现代河道影响带附近,由于径流条件缓慢、地下水位埋深浅,地面蒸发强烈,矿化度不断增大,溶解度较小的方解石/白云石在水中相继达到饱和而沉淀,促进了含氟矿物的溶解,黄河水的灌溉增加了地下水中Na+浓度,进一步增强了其溶解作用,在这种环境下氟会浓缩并富集在地下水中。该区高砷地下水主要分布在太行山前冲洪积洼地和黄河决口扇,这两个区域均富含有机质且为还原环境,含砷的铁氧化物/氢氧化物发生还原性溶解,大量的As被释放到地下水中,从而形成高砷地下水。pH值升高造成以阴离子形式存在的砷酸根/亚砷酸根/氟化物从矿物表面解吸附下来,有利于地下水中As和F的共存。

然而,研究区地下水中As和F的相关性并不十分显著。这是由于该区高砷地下水中阳离子交换作用较强,高浓度Ca2+会与氟发生矿物沉淀,因此高砷区地下水中氟浓度并不高。而高氟地下水所在的黄河现代河道影响带为大面积农业灌溉区,该区浅层地下水开采强烈,属弱还原条件,不利于含砷铁氧化物/氢氧化物的溶解,因此地下水中砷浓度较低。

5 结论

本文基于豫北平原332组浅层地下水样品的测试结果,通过水化学图解和因子分析法对研究区的地下水演化特征及高砷和高氟地下水的成因进行分析。结果表明,研究区地下水的演化过程主要受蒸发浓缩作用、矿物的溶解/解吸附作用和氧化还原环境的影响。强烈的蒸发浓缩作用有助于含氟矿物的溶解,而含砷的铁氧化物/氢氧化物的还原溶解则是促进该区地下水中砷富集的主要过程。pH值升高引起的以阴离子形式存在的砷酸根/亚砷酸根/氟化物在矿物表面的解吸附作用,有利于该区砷和氟在地下水中共存。

本研究提出了黄河中下游和古黄河河道密集区高砷高氟地下水的共存理论,进一步丰富了高砷高氟地下水的理论体系,可以有效地支撑豫北平原地下水的合理开发利用。但本研究主要针对区域尺度,下一步应采集沉积物样品开展室内矿物的解吸附和铁氧化物/氢氧化物的还原性溶解实验的研究工作,以丰富该理论的具体内容。