成为总统科学顾问需要具备哪些条件?对历届美国总统科学顾问的考察

王 珂 李 侠

在全球化的当下,国家之间竞争的一个主要赛场聚焦于科技领域,如何使科技运行处于最佳状态,也是各个国家治理能力的体现,它涉及到相关制度安排与资源的配置,这一切都需要通过科技政策来实现调控。因此,制定高质量的科技政策就成为国家间科技竞争的基础性着力点,美国科技政策制定的独有特点是总统科学顾问体系,该体系为研究其科技决策咨询制度提供了一个合适的视角,科学顾问这一角色在科学与政治之间实现了科学依据与行政权力之间的联姻,从科技体制的角度来说,这种设计避免了知识的空转与权力的盲目,从理论上说能够实现决策的最优化。

自美国总统富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)在二战时期建立起科学研究与发展局以来,美国历任总统便延续了设立科学顾问这一职位的传统。从1941年至今,美国最高科技咨询体系已经存在了80余年,这在科技史上是很不寻常的现象,一个国家的科技建制运转机制如此倚重科学顾问,在世界范围内看也是一套独特的科技咨询体系。因此,有必要对美国历届总统科学顾问进行全方位分析。

国内外学者围绕美国总统科学顾问及其决策团队展开了一系列研究,视角主要聚焦于时间的分期,如历史起源、冷战背景、中断时期等不同历史阶段的美国总统科学顾问决策机构的发展情况[1—3]。此外,还有对科技体制建设与科技政策维度的研究,如美国总统科学顾问的发展机制[4,5]、科技咨询在决策中的重要性[6—8]、科技政策评估[9]、科学顾问的双重身份[10,11]等。这些研究围绕总统科学顾问发展的某个历史阶段以及决策体系的制度安排展开,鲜有从总统科学顾问的群体知识特征以及社会背景信息中进行挖掘。以第一位总统科学顾问万内瓦尔·布什(1890—1974)为例,由他领导的科学研究与发展局能够最高级别地影响美国的研究政策,使一系列具有前瞻性的科技政策及建议得以实施,并奠定了美国在世界科技版图上遥遥领先的地位。事实上,作为美国最高科学咨询体系的代言人,总统科学顾问在决策中提供的科学知识和专业意见通常会像蝴蝶效应一般,一个看似不起眼的提案将对一个国家甚至人类的未来产生深远的影响,例如曼哈顿计划、阿波罗登月计划等,而这一切并非是普通人所能企及的。对美国总统科学顾问的整体形象与知识特征的考察可以帮助我们更好地揭示服务于国家最高科技咨询的科学家所具备的特质和潜能,以及国家最高科技决策咨询制度的运行特点。

一 历届美国总统科学顾问的社会学特征分析

同总统科学顾问相关的科技咨询机构在不同时期设置并不相同,经历了其前身为国防研究委员会的科学研究与发展局(1941—1947)、国防动员署科学顾问委员会(1951—1957)、总统科学顾问委员会(1957—1973)、科技政策办公室(1976—2021)的相关演变。本文选取1941至2021年共80年间的总统科学顾问作为研究对象,以此展开相关分析。

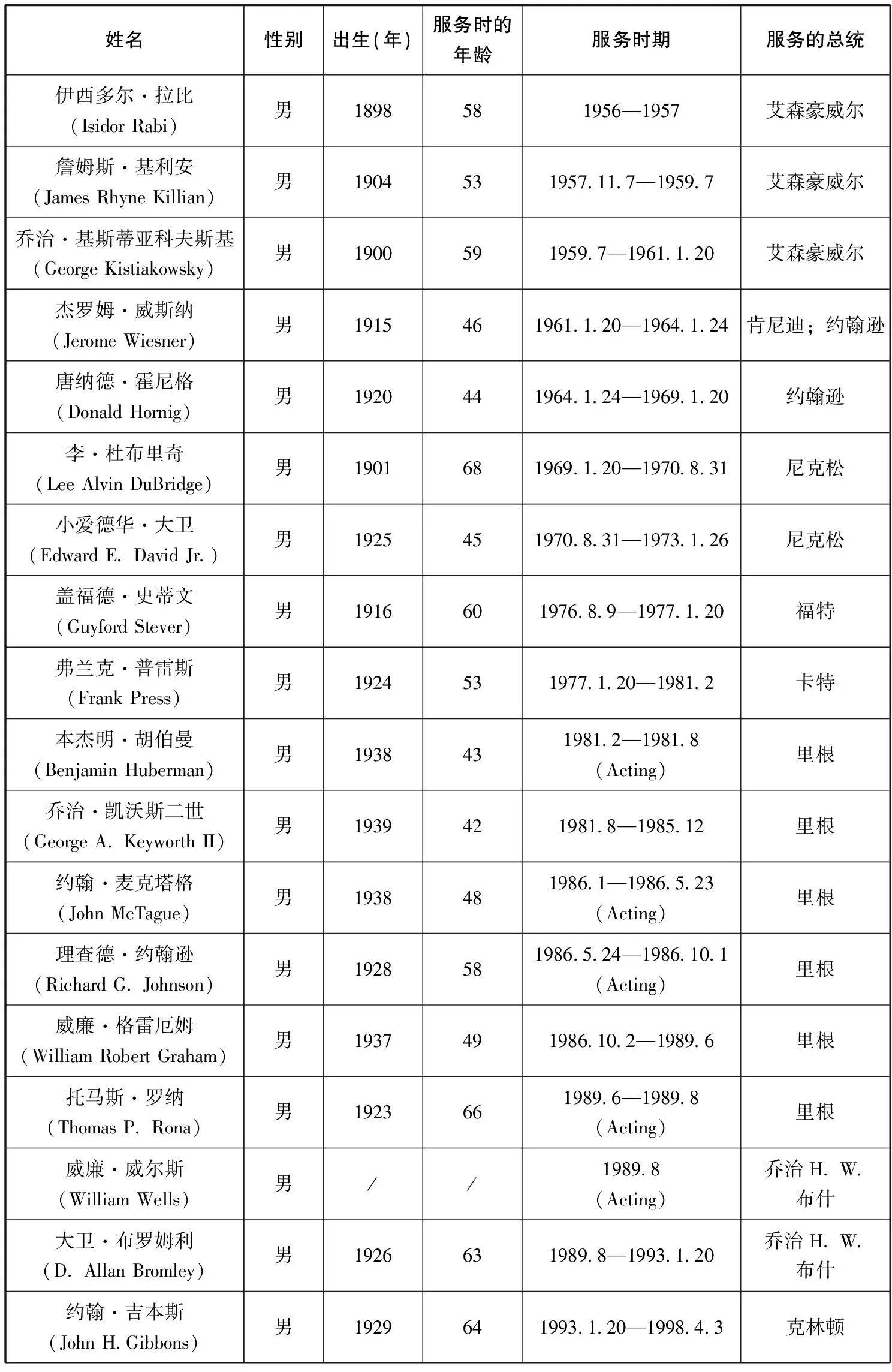

1941年6月28日,时任美国第32任总统的富兰克林·罗斯福明确应急管理办公室在国家紧急状态下的职责、确保为与国防有关的科学和医学问题的研究提供充足的条件为目的,签署了“8807号行政命令”,在应急管理办公室下设科学研究与发展局(Office for Scientific Research and Development,简称OSRD)以支持和推进国防所需,OSRD是在1940年设立的国防研究委员会基础上建立的。随着二战范围的扩大,新中立法的签署标志着美国同孤立主义的决裂,某种程度上,OSRD的设立是美国对战争笼罩压力下的一种回应。当然,对OSRD所从事的科学事务来说这无疑是一个有利的契机,因为这次变革意味着可以毫无疑问地将最顶尖的科学人才聚集起来。从1941年开始,这种战时传统一直延续到了和平时期,截至目前,不同时期的美国总统根据国家战略需要,共聘用了30位总统科学顾问(含临时代理顾问,见表1),有10位是代理科学顾问;第一次出现代理科学顾问是在1981年里根刚担任总统时期,这种情况在此前是没有的。其中,有两位在不同阶段分别担任过两次科学顾问的职位,他们是服务过艾森豪威尔总统(服务时间1952—1956年)、尼克松总统(服务时间1969—1970年)的科学家李·杜布里奇以及在奥巴马总统和特朗普总统执政前期的代理科学顾问泰德·瓦克勒。此外,只有万内瓦尔·布什、杰罗姆·威斯纳在担任科学顾问职位期间连续服务于两位总统。同时,总统在任期内与科学顾问的人数并非是一一对应的,同一总统在任期内可以接连有不同的科学顾问,如艾森豪威尔总统时期内就有连续5位科学顾问。

表1. 美国总统科学顾问一览表(1941—2021)

续表1

续表1

从性别来看,美国总统科学顾问以男性科学家为主,女性较少,仅有两位女性在20世纪90年代以后担任过这一职位,且还是临时代理身份,她们分别是克林顿总统时期的凯丽-安·琼斯和乔治W.布什总统时期的罗西娜·比尔鲍姆。在年龄上,这些科学顾问任职时的平均年龄为55岁,打破了传统中对科学顾问年龄的猜测,根据以往的研究,这个年龄群体正值经验丰富、精力充沛、具有活力的中青年阶段,思想成熟与经验丰富恰恰是顾问行业的必备素质。除4名科学顾问在任时年龄无法知晓外,年龄分布在40—49岁的科学顾问有8名,50—59岁的有7名,60岁以上的有11名。其中,担任总统科学顾问时年纪最长的为68岁的杜布里奇,这是他时隔16年后第二次担任尼克松总统的科学顾问,其次是66岁的罗纳任里根总统的科学顾问;最年轻的为42岁的凯沃斯二世,其次是43岁的胡伯曼,他们二人都是在里根总统时期担任的科学顾问。从服务期限来看,万内瓦尔·布什担任总统科学顾问的时间最长,服务了6年之久;过渡时期的代理科学顾问一般服务时间比较短,一般为2—6个月,但是在特朗普(Donald Trump)总统时期,代理科学顾问的服务时间接近2年,按照过去的经验来看,这属于一种特例。综上来看,从罗斯福到拜登(Joseph R. Biden),这15位总统的科学顾问从履职任期上体现出该职位的一种长期性和稳定性,前期在选用科学顾问上不以总统任期为标准,也反映了这一角色的灵活性,1976年国会法案重设科技政策办公室并使这一职位逐渐固定下来,很少再有同一总统任期内出现多个顾问的情况。

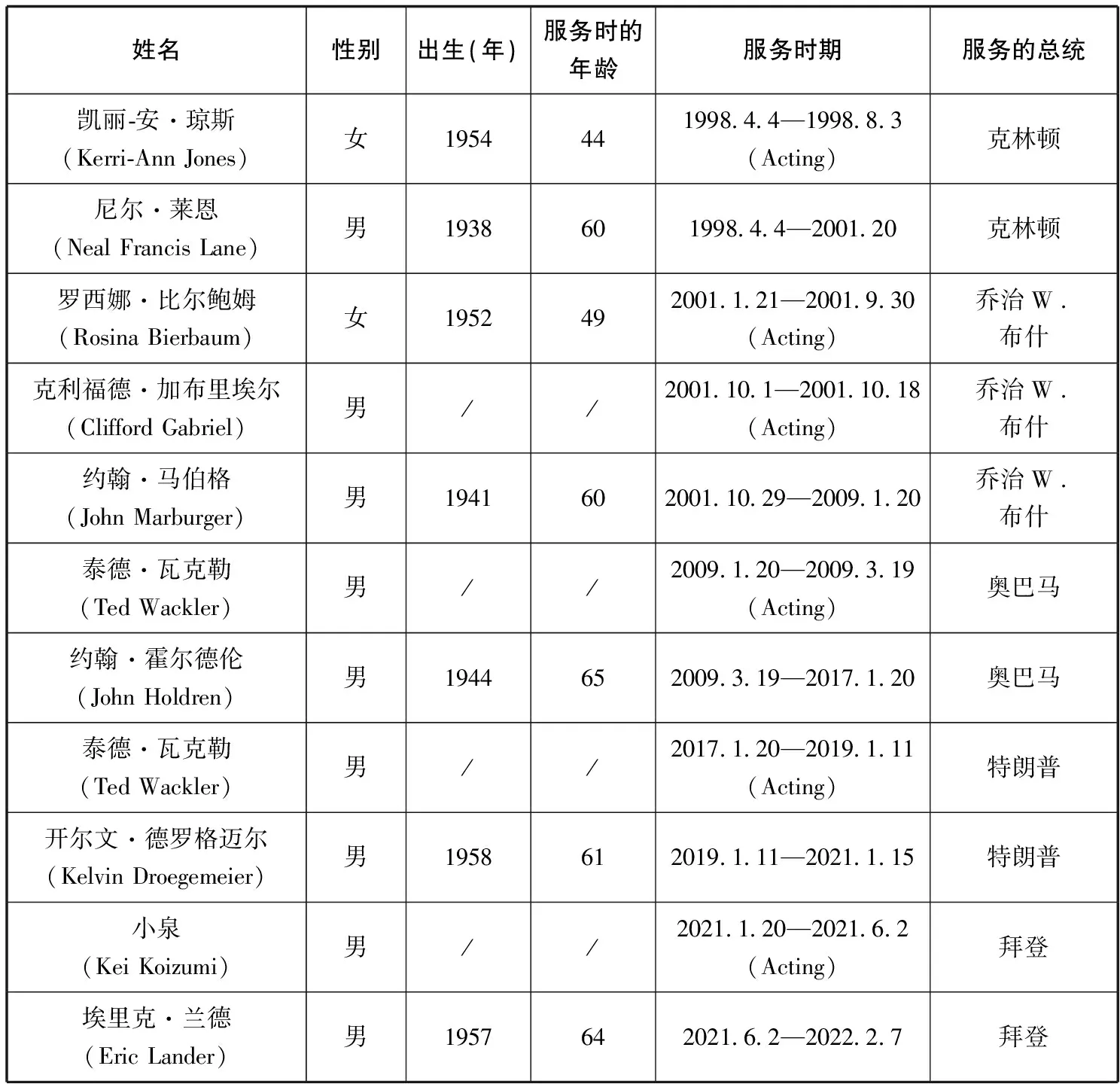

二 历届美国总统科学顾问的知识背景与学历结构

科学顾问的学术背景与知识结构情况如何?通过表2可以发现,总统科学顾问的职业来源主要分布于不同专业领域和背景的科学家和工程师。除3名科学顾问的学术信息无法获得外,笔者在对科学顾问的专业领域与毕业院校等进行统计后发现,有11位科学顾问毕业于美国康奈尔大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学等八所美国常春藤高校,其余的毕业于麻省理工学院、斯坦福大学等世界名校。其中,拉比因核磁共振在1944年获得了诺贝尔物理学奖,他曾与诺贝尔奖获得者、物理学家玻尔(Niels Bohr)、泡利(Wolfgang E.Pauli)、斯特恩(Otto Stern)等一同工作。从专业领域分布来看,这些科学顾问的专业领域涵盖了电气工程、物理学、数学、化学等学科,且以物理学为主,占到一半左右,这与20世纪物理学在科学史上的辉煌成就密不可分,尤其是物理学涉及到国防军工领域,密切指向军事武器的制造和使用。在历届总统科学顾问中,仅有1位学士学位和2位硕士学位的科学顾问,其余顾问都拥有博士学位,这也充分证明了担任这一职位对于学术方面的要求是极高的,这种知识背景和学位结构在无形中增加了他们提出的科学知识与建议的可信性,这也是他们成为总统科学顾问的一种标准知识配置。从师承关系上来看,他们在做研究生期间,都接受过本领域享有成就和名望的科学家的指导,如化学动力学奠基人博登斯坦(Max Bodenstein)对基斯蒂亚科夫斯基的指导、等离子物理先驱奥斯卡·布尼曼(Oscar Buneman)对霍尔德伦的指导等,这种与著名科学家的合作经历也增加了他们个人的学术认可度。当然,也有两位非科学出身的顾问,他们是詹姆斯·基利安和小泉,专业分别是工程管理与文学。然而,他们后期的工作内容都与科学管理相关。同时,这些科学顾问中多曾在高校工作,有过较长时间的学术管理经验,例如杜布里奇担任加州理工学院校长23年、马伯格担任石溪大学校长14年、基利安担任麻省理工学院校长11年等。除了科学本身的训练外,长期的学术管理工作也是作为总统科学顾问不可或缺的一项要素,这种知识结构与管理经验的结合有利于形成学术范式与管理范式的融合,从而适合更高层面的宏观决策要求。

表2. 美国总统科学顾问的学术概况

续表2

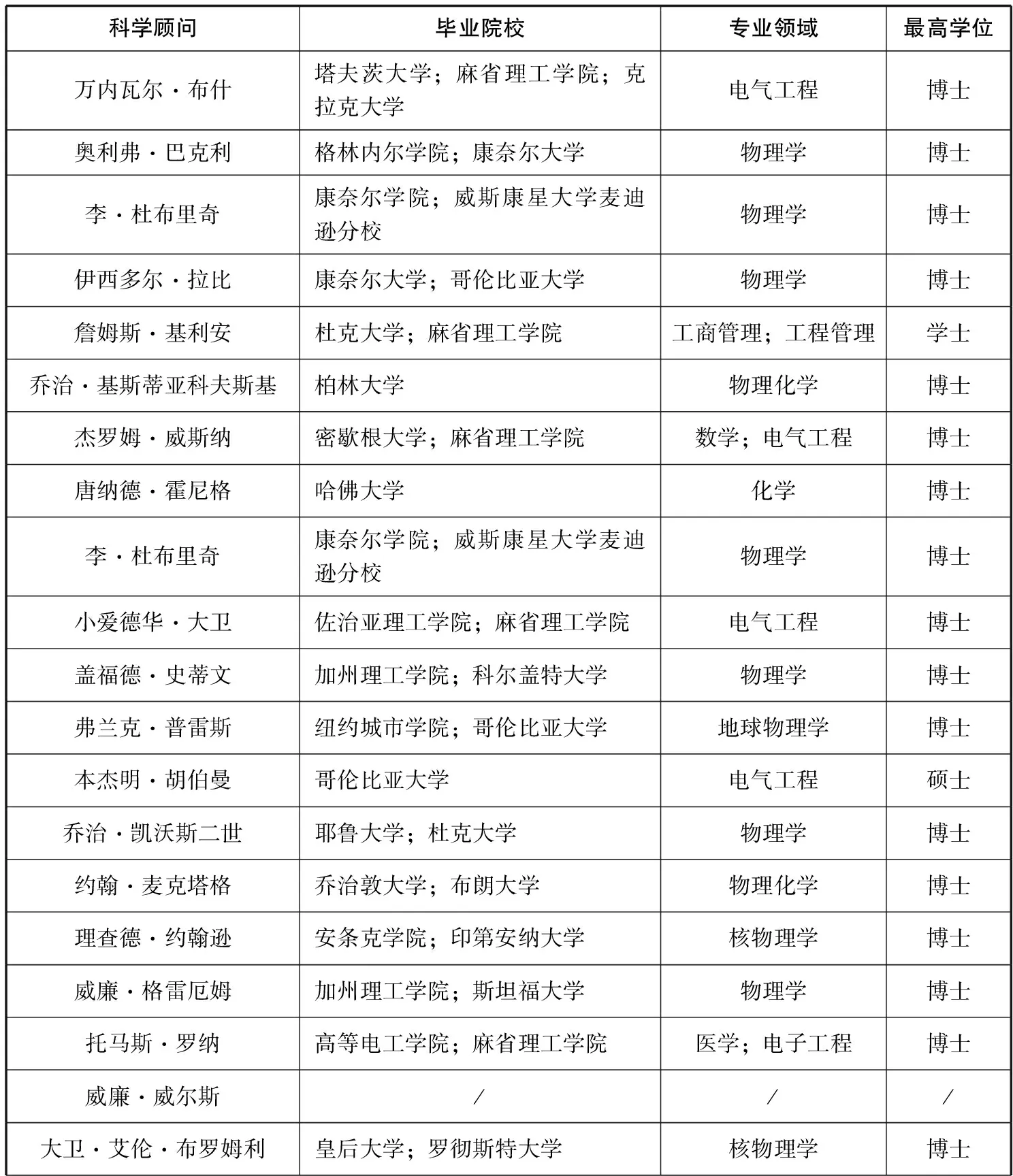

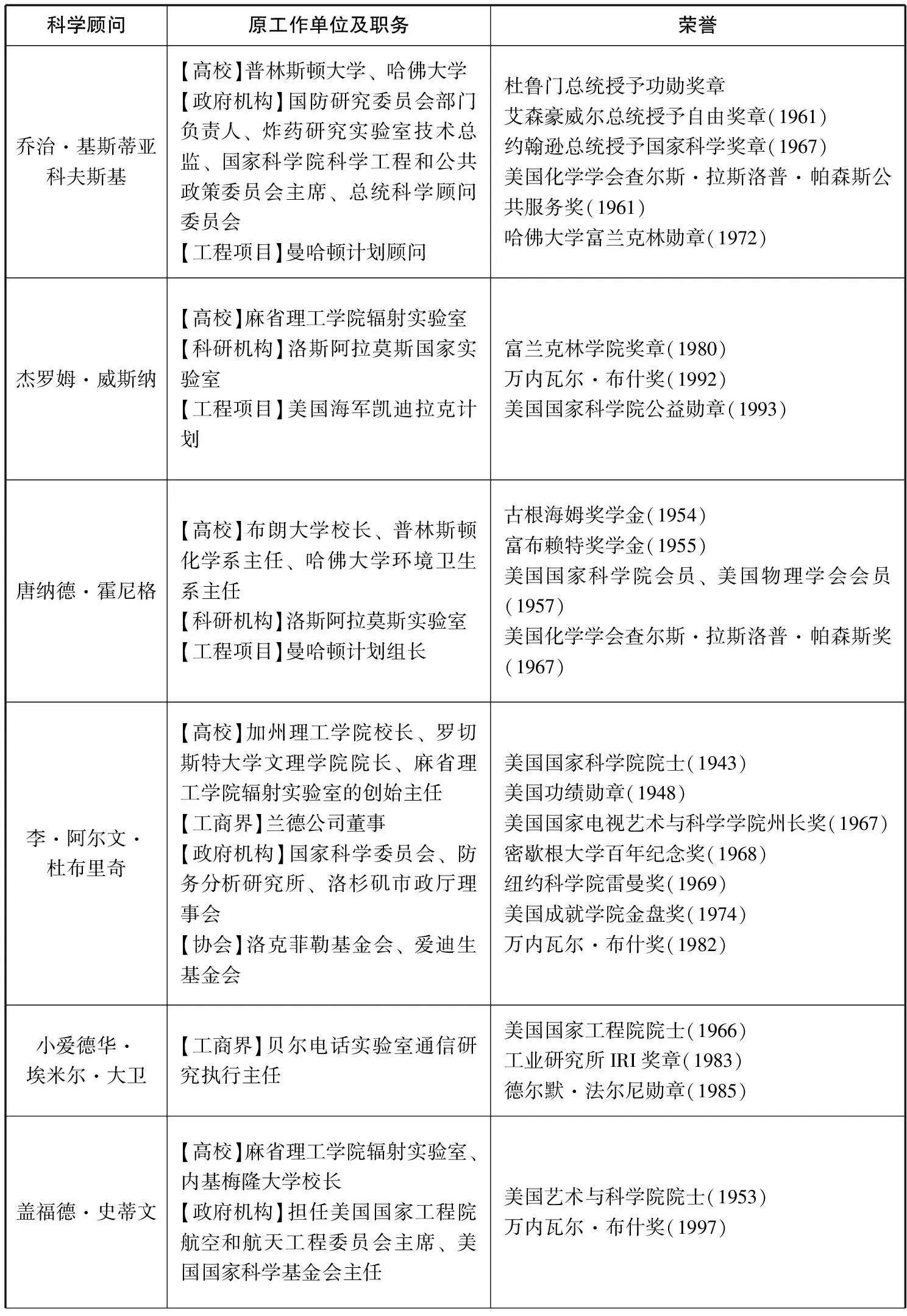

三 美国总统科学顾问的工作经历梳理

除了上述对总统科学顾问的个人学术资本的分析外,成为总统科学顾问还需要哪些社会条件?为此,需要对这些顾问的前期工作经历进行梳理,从中看看这个职位是否有一些特殊要求。30位总统科学顾问的工作经历见表3,在学术界、工商界与科技管理界的工作经历构成了总统科学顾问的三大主要经历来源,基于此,我们将其分为四种模式:

模式1=学术经历+商业经历+管理经历;

模式2=学术经历+商业经历;

模式3=学术经历+管理经历;

模式4=商业经历+管理经历。

对历届总统科学顾问工作经历的挖掘发现:有一半以上的总统科学顾问有至少两个领域工作的经历,甚至有人具备三个领域的工作经历(模式1)。例如,从首位总统科学顾问布什身上看到——这位有史以来最具影响力、政治上富有经验的总统科学顾问,在他获得博士学位之前就曾在美国通用电气工作,博士毕业后他在高校学术界与工商界有过多年工作经历,早期多领域的工作经历,为他拓展了广阔的人脉与眼界,打通了产学研的链条。在巴克利、杜布里奇、布罗姆利等人身上我们可以看到来自学术界与工商界的跨界工作经历,即模式2。除了在学术界的成就外,他们曾在西屋电气、兰德公司、加拿大原子能公司任职。在这种显著互动之外,还有一种模式,即模式3,拥有在学术界和科技管理部门的工作经历,在基础研究领域内表现卓越加之丰富的科技管理经验也会使人脱颖而出,成为总统科学顾问的有力竞争者,基斯蒂亚科夫斯基就是这种模式的最好例证。作为乌克兰裔的美国物理化学家,他先后在普林斯顿大学、哈佛大学任教。在曼哈顿计划中他负责开发了能够均匀压缩钚球以达到临界质量的复杂爆炸透镜,这对于开发第一批原子武器至关重要。二战后他主要服务于美国政府的军备控制和外交政策咨询。而根据科学顾问以上的工作经历可以看出,模式4类型人数最少,仅具有理论意义,毕竟科学顾问还是要替总统提供关于科技发展的政策建议,对科学领域完全不熟悉是无法承担此项责任的。在进入大科学时代,科技事业的良好运行不再仅限于个人的兴趣探索,而是成为连接政治、经济、文化、社会环境等各领域的生态系统,企业、大学和政府机构成为了科技事业的主要行为主体,也涉及了产学研的整个产业链。从这几种模式中可以清晰地看出,学术经历是作为科学顾问必不可少的经历要素;科技的运行、管理以及成果的转化需要遵循一般的市场机制,工商界的经历使科学顾问能够更好对接市场环境;此外,在以项目为主导的大科学背景下,对人财物的管理是项目优化整合的必要能力。

由此可见,作为科学顾问具有多领域的工作经历尤为重要。毕竟作为科学顾问要具备的能力是复合型的,既要有学术上的专业知识,还要具备一定的管理经验以及与政府打交道的能力,专业知识的训练能够保证对于科技界是熟悉的,管理经验培养了一个人的组织协调能力,而与政府沟通能力能够有助于训练从政策角度考虑问题,并对相关政策问题保持敏感性。因此,拥有在学术界、工商界与科技管理界的丰富工作经历,是成为总统科学顾问必不可少的条件。

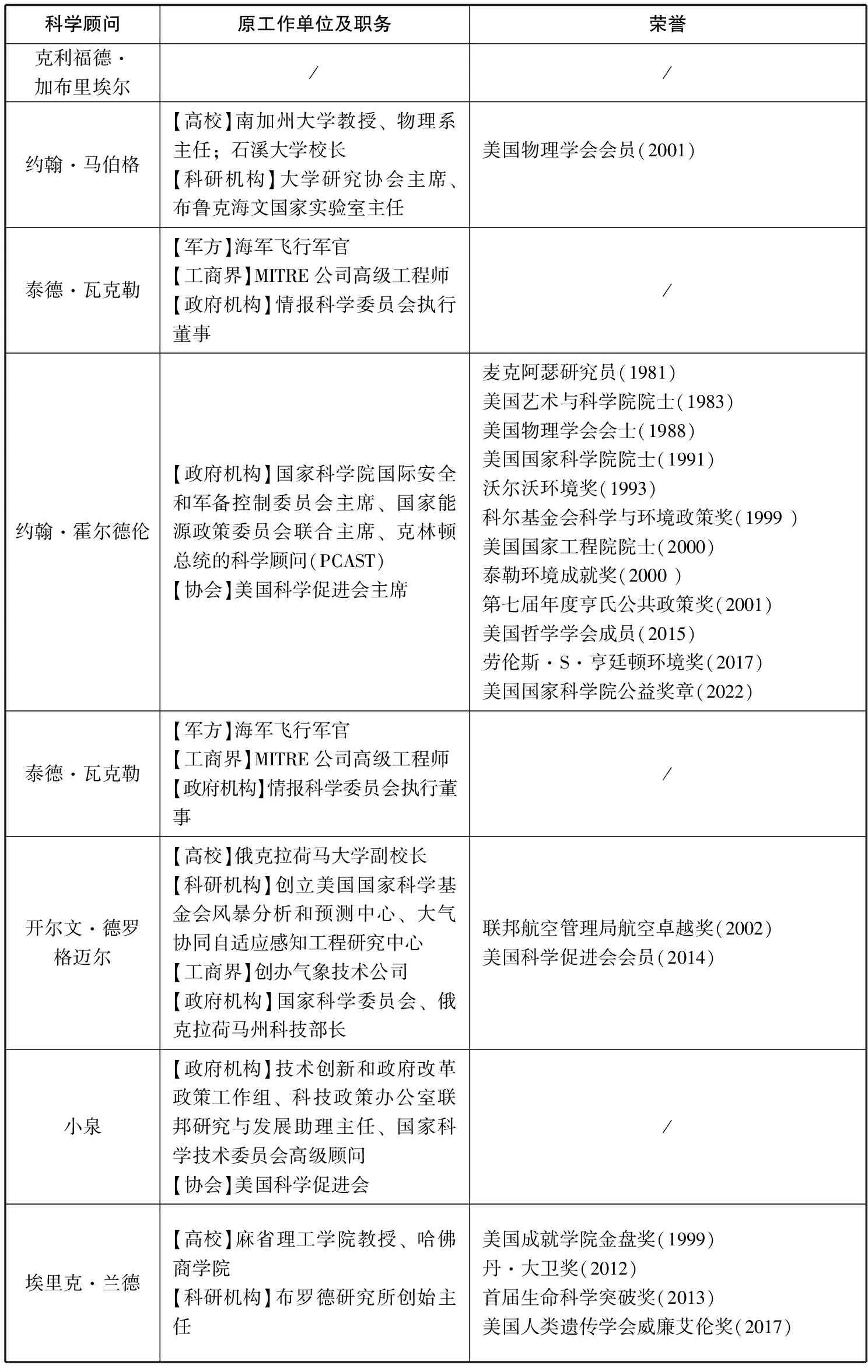

丰富的工作经历是成为总统科学顾问的基本配置,这些工作经历还要得到社会各领域的高度认可,获奖情况可以看做是各界对于个体优秀表现的确认,表3中列出历届总统科学顾问的获奖情况。

表3. 美国总统科学顾问的工作履历与荣誉情况

续表3

续表3

续表3

续表3

通过对历届总统科学顾问经历的梳理,可以发现一些对科学建制化影响深远的科技现象,归纳起来有以下三种:

首先,著名机构的知识与人才的溢出现象。人才的流动是形成机构知识传播和扩撒的重要因素,愈是著名的机构吸纳人才的能力愈强,这种马太效应会吸引更多的拔尖人才从而引起知识和人才的溢出。如这些顾问中的一些人都曾在麻省理工学院辐射实验室或洛斯阿拉莫斯实验室工作过,这两个实验室在二战中主要集中攻克原子弹和与雷达相关的技术难题,其中,杜布里奇、拉比、基利安、维斯纳、史蒂文都在辐射实验室工作过,杜布里奇是辐射实验室创始主任,而拉比也曾是辐射实验室副主任。基斯蒂亚科夫斯基、维斯纳、霍尼格、凯沃斯二世也都在洛斯阿拉莫斯实验室工作过,基斯蒂亚科夫斯基负责炸药部门,霍尼格曾是洛斯阿拉莫斯实验室研究组组长。

其次,著名科学大工程造就杰出人才。如作为曼哈顿计划副产品的橡树岭实验室(吉本斯)、服务能源技术的布鲁克海文实验室(拉比、麦克塔格、马伯格),由此可见,大科学计划是人才培养与成果产出的孵化器与快车道。

第三,科技界的先发优势明显。科技界的资源分配并非采取平均主义,率先得到资源支持的领域会优先得到发展。这些在学术界举足轻重的科学家不仅极大地影响了国家科技发展决策的制定,而且他们所关注的科学领域也获得了雄厚的资金和社会认同的支持,这种先发优势体现在通过灵活的合约形式获得大量联邦资金的投入以及建议被采纳,成为国家意志。把个人或群体的意志变为国家意志,需要通过政治授权,这些美国总统科学顾问大多身为顶级科技管理人员(如校长等),甚至是各级政府聘请的顾问与专家,他们有机会通过决策咨询推动某些科技领域的发展。先发优势还会带来荣誉的马太效应,据统计有7位总统科学顾问获得过万内瓦尔·布什奖,这可以看作是给予美国总统科学顾问的一个标志性奖项,第一位获得布什奖的是基利安。再比如1959年设立的国家科学奖章是美国的最高科学荣誉,也是美国科技奖励系统建制化运行的奠基之作,先后有4位总统科学顾问获得该项荣誉,他们是布什、基斯蒂亚科夫斯基、普雷斯和布罗姆利,赢者通吃是科学界颠扑不灭的金科玉律,正如格林伯格写道:“在华盛顿的经历可能会让律师、记者或者商人的职业生涯更让一层楼,但在科学界,标准只有一个:你最近有什么新的研究成果?”([12],页133)诚然,对于科学家来说科研是其安身立命的主业,许多科学顾问在任期结束后会重返高校从事相关工作,例如莱恩卸任总统科学顾问后重返莱斯大学担任物理学和天文学教授。不过这些科学顾问还有一项职责,因参与科技政策的制定,他们还要经常向公众传播科学知识,起到科学传播者的作用,这也是减少政策运行阻力以及获得社会认同的重要举措。

四 进一步思考

通过对美国总统科学顾问群体的社会学特征、学术背景、经历构成以及获得荣誉的分析,可以发现如下特点:首先,在年龄、性别上不设限制,聚焦于精力旺盛、学术声望显赫的科学家;其次,具有卓越的科研经历,成果丰硕,在学术界和实业界享有很高的声誉;第三,具有丰富的科学管理经历和政治敏感性,熟悉政府政策制定过程和运作机制;第四,具有多种跨界工作经历,并且成就获得业界的充分承认(荣誉与奖项);第五,拥有良好的社会沟通能力。积极向公众进行科学传播,为科学积攒社会认同,为政策顺利运行降低阻力与成本。

法国历史学家托克维尔曾指出美国几乎没有人致力于人类理论和抽象知识的研究,言下之意是在19世纪中叶的美国文化中,人们偏好实用主义价值而不是抽象知识本身。在1940年以前,联邦政府和科学及最具影响力和创造力的部门之间,不但关系冷淡,而且双方都有强烈的井水不犯河水的愿望([12],页118)。二战中,美国在短时内为动员战争组织科学家进行研发,成为国防研究委员会以及后来科学研究与发展局成立的关键。布什在协调战时机构中,敏锐地意识到在技术装置与战争胜利之间存在某种必然性,而这些正与美国总统罗斯福取得军事胜利的目标相一致。科学家与科学知识对于美国赢得二战胜利起到决定性的作用,科学家一度成为二战时耀眼的明星。美国的这种战时安排与其独特的实用主义文化密切相关,正是这种实用主义导向的科学管理模式为其赢得二战胜利奠定了思想基础。二战以后,大量科学家被聘为政府部门的顾问。时至今日,这套模式仍是世界主要国家军事发展的主要理念。由此科学与政治的平行关系开始出现汇流现象,以至于冷战拉开帷幕,当国家安全再次被提上日程,实用主义的科学管理模式使总统科学顾问及其委员会最终被确立,这也是美国设立总统科学顾问的根源所在。

从宏观上看,美国文化的实用主义倾向与中国文化的经世致用理念基本趋同,在微观上上,美国文化塑造的个体倾向于个人主义,而中国文化塑造的个体趋向于集体主义,这种微观差异是否会阻碍中国科技咨询体系的内在结构,尤其是在科学与政治之间的沟通,尚需要进一步研究。杰弗里·戈勒姆(Geoffrey Gorham)认为价值观融入科学的方式有三种:对研究对象的选择及其优先次序,科学的实践和方法,还有科学的内容[13]。在这三个环节上,由于中美文化的差异,我们可能在第一个问题上存在一些差异,在后两者基本趋同,由此可以推论:中国成立类似机构应该是可行的。

在大科学时代,科技建制的规模日益庞大,学科分化也日益深入,其对社会的影响也日益深化,此时制定科技政策其难度与复杂性都是小科学时代不可同日而语的,在这种背景下,如何提高科技政策的质量就成为国家间软实力竞争的主要战场,从这个意义上说,打通科技与政治之间的沟通鸿沟就成为保证政策质量的关键举措,美国总统科学顾问的制度安排就是一种值得借鉴的模式,在2021年9月27日中央人才工作会议上,习近平总书记强调:加快建设国家战略人才力量,首先是要大力培养使用战略科学家。当前进入大科学时代,科学研究的复杂性、系统性、协同性显著增强,战略科学家的重要性日益凸显(1)习近平. 深入实施新时代人才强国战略 加快建设世界重要人才中心和创新高地(2021- 12- 15). http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021- 12/15/c_1128161060.htm.。这可以看做是中国在努力尝试走出一条中国式科技与政治沟通的新路,问题是成为战略科学家要具备哪些条件呢?相信本研究的结论会对这个基础性问题给出一种有益的借鉴和启发。