我与《中国钢笔书法》

◎王 震

“毕竟是在时代的春天里,是生命则必然会顽强地勃发着生机,是种子则一定会不可抗拒地破土而出——终于,文化苑中的一畦新圃《中国钢笔书法》在中国文化史上第一次开辟出来了。我们激动地告诉读者,这一新圃刚刚开辟,就已经栽满了绿色的希望:有稚嫩的鹅黄与淡绿,那是书林新苗;有姹紫嫣红的金花玉朵,那是书法艺术的奇葩。”

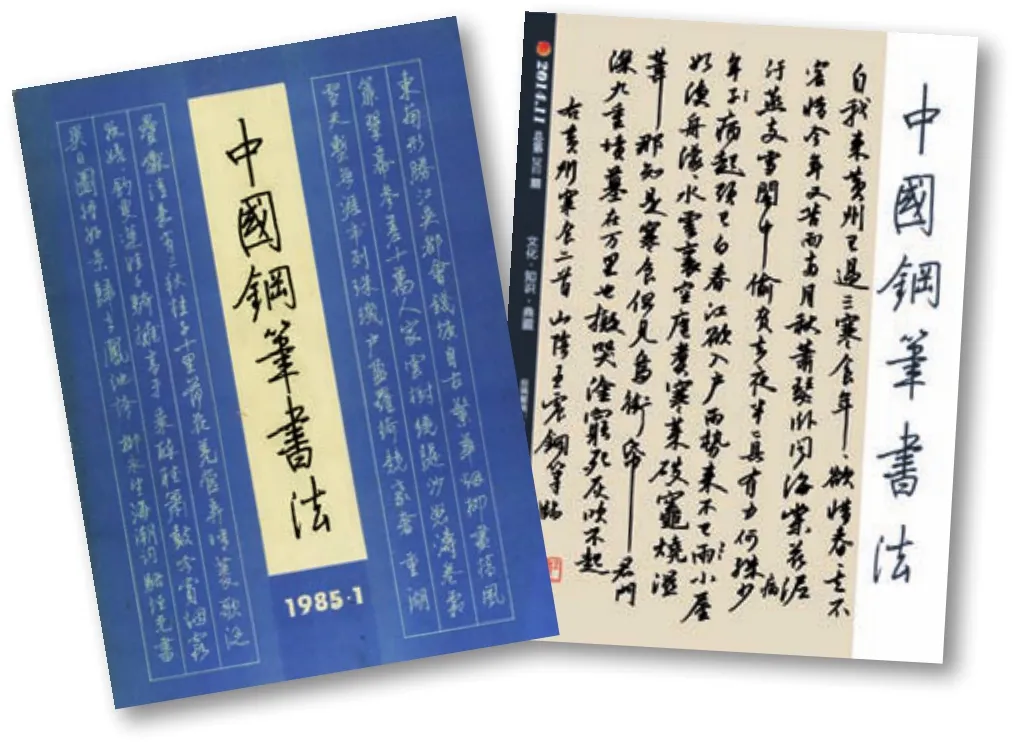

——摘自《中国钢笔书法》1985年第1期创刊号创刊词

大凡20世纪六七十年代出生,爱好钢笔书法的朋友,大多熟悉《中国钢笔书法》这本杂志。这本昔日由东方青年杂志社出版的全国唯一的钢笔书法杂志,是席卷全国大江南北的网红刊物。

我自然是其中一位追随者。

记得尚在读小学,因为爱好书法,我开始临写柳公权的玄秘塔碑。上初中后,特别喜欢黄若舟先生的《怎样快写钢笔字》这一字帖,我就依葫芦画瓢临习。当时第一次把自己名字的“震”写成草书,还惹来老师的批评,说不能写潦草字。但后来,这个帖我还是写了很久,自然练就了钢笔运笔的基本功。

但自己真正系统学习书法,还是1987年进了绍兴师专中文系,很幸运,遇上时任中文系系主任、教授我们古代汉语课的鲍贤伦老师担任了我们的书法老师。那时尽管只有一年时间的书法课,但在鲍老师的教导下,我受益匪浅。1988年,在鲍老师的提携下,我接任了校和畅书法社社长。因此,我又有更多机会向学校的几位书法老师学习请教,包括章剑深老师、陈云海老师、赵雁君老师、沈伟老师等。当时,我一面写毛笔,一面也写钢笔。当初主要临习任平、王柏勋、徐子久等老师的钢笔行书。在师专短暂的两年,我发表在校报的第一幅作品便是我的钢笔书法。尔后陆续刊发我豆腐干大小的古诗、名人名言作品,直至毕业后,还有师弟告诉我,我的钢笔字还在校报刊登。

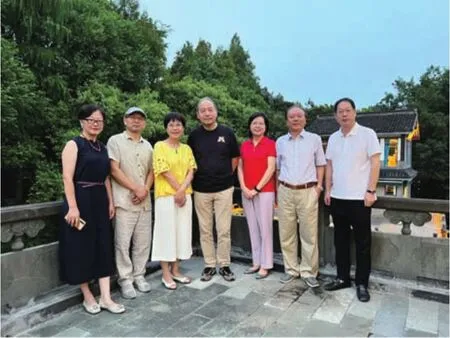

2022年教师节,与鲍贤伦老师夫妇、张理明老师夫妇及师兄刘元永夫妇合影

毕业后,我从事了中学语文教学工作,自然与钢笔书法接触更是紧密。也是从这时起,我开始订阅《中国钢笔书法》。我第一次在《中国钢笔书法》杂志发表的《力撑艺舟,搏浪而行——记硬笔书法家王柏勋》一文,刊载在1990年第1期。至今,这本红色封面的杂志我一直保存着。

之后,我会常向杂志投稿。我的论文《文字内容在硬笔书法审美中的作用》发表在《中国钢笔书法》杂志1991年第6期。有意思的是,与我同版面的文章《广场边的艺术世界》是南京王卫军所写。几年前王卫军来杭,我们相聚,聊起此事,才觉得一切皆有缘。

1994年8月,我离开了教师岗位,从事了企业管理工作,慢慢地疏远了书法。但《中国钢笔书法》这本杂志我一直订阅。时任嘉兴《南湖晚报》记者王卫国还给我写了篇文章,题为《一位用硬笔书写精彩人生的企业家》,发表在2005年第1期《中国钢笔书法》杂志。

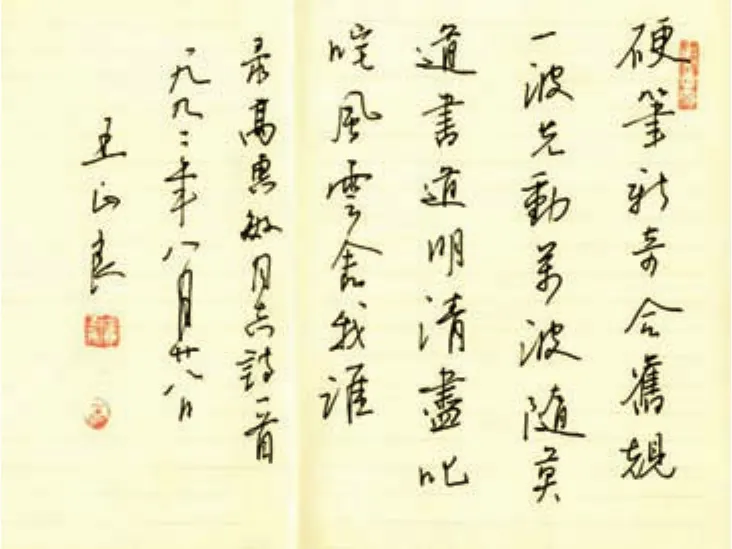

1992年8月,时任浙江省团校校长王正良题赠的硬笔书法

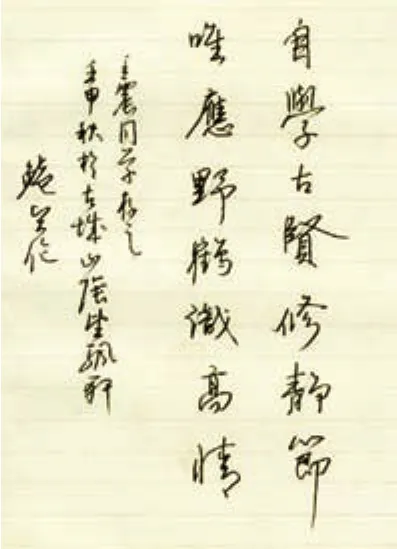

1992年9月,时任绍兴市文化局局长鲍贤伦题赠的硬笔书法

左起分别为:严海南、顾仲安、庞中华、赵彦良、王圣才、王震

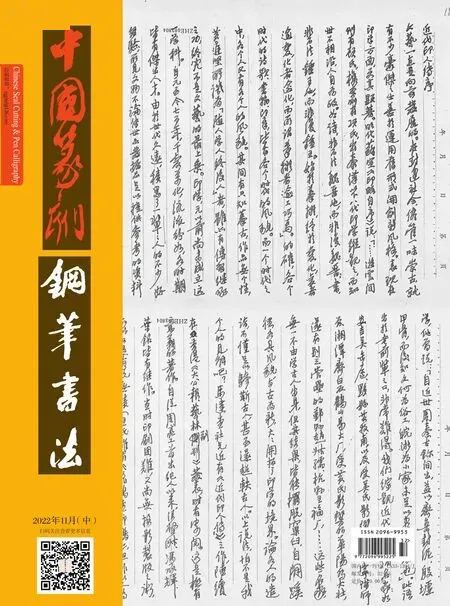

2009年后,我回杭州工作,与杂志接触自然增多了。我的钢笔临苏轼《寒食帖》作为封面作品刊发在2014年第11期《中国钢笔书法》。

近年来,虽然纸质媒体不同程度受到影响,但《中国钢笔书法》这本杂志一直坚守初衷。2009年由西泠印社出版社联办。2015年1月,中国钢笔书法杂志社更名为中国篆刻杂志社,《中国钢笔书法》更名为《中国篆刻·钢笔书法》杂志。

这两年,我两次受邀参加了《中国篆刻·钢笔书法》杂志主办的第十三届、第十四届“英雄杯”中钢大赛的终评,有幸与硬笔书法的前辈老师庞中华、王正良、顾仲安、吴玉生、汪寅生、赵彦良、王圣才等一起参与大赛的评奖工作,作为一名晚辈,这些日子特别使人珍惜难忘。

前些天,《中国篆刻·钢笔书法》杂志主编晓俊兄要我帮忙转发杂志2023年订阅的信息。我想,作为一名有着30多年中钢情结的硬笔书法爱好者,有必要为杂志写几句,唠叨下,也为杂志做点宣传。

如今,我们庆幸又迎来了一个文化自信自强的新时代,硬笔书法必将迎来又一次伟大复兴。

怀着一份情怀和责任,写下上面这些。