乡村振兴战略下草牧业可持续发展水平研究

王晓欣, 钱贵霞

(内蒙古大学经济管理学院,内蒙古呼和浩特 010021)

草原资源是我国以畜牧业为主的农牧户维持生计的基本物质基础,也是我国北方地区的生态安全屏障(王加亭等,2020),但始终面临牧业经济生产与生态价值保护之间的权衡发展(张怡梦和尚虎平,2018;姜恕,1997)。不恰当的使用和开发容易导致草原退化与生态系统失衡,对当地甚至整个地区的生态安全造成威胁(张虎等,2012),严重制约草原畜牧业以及牧户生产生活的可持续发展 (石自忠和王明利,2021)。2015年中央一号文件正式提出“草牧业”的概念,要加快发展草牧业,与党的十九大报告中提出的实施乡村振兴战略按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求具有高度一致性。

“产业兴旺”是着眼于产业融合(黄祖辉,2018),达到延长农业体系价值链的目标(孔祥智,2018),打造更具活力和动力的农业产业,而近年来我国畜产品生产消费结构中牛羊肉占比越来越大,消费需求带动草产品进口规模不断加大的现实,可以看到活力化农业离不开草牧业的发展;“生态宜居”要求打造新农村建设的核心是保护绿水青山,这就要求在促进产业发展的同时不能忽略产业可持续性,而草地作为我国最大的陆地生态系统,其荒漠化治理、草畜平衡政策的落实、草原超载放牧的治理都是直接影响草牧业进一步发展的关键因素,也是实现“生态宜居”目标的出发点;“生活富裕”作为核心要义,农牧民是乡村振兴战略的主体和最大受益者,也是草牧业经济发展的主力军,而草牧业强调三产融合、实现全产业链发展,生态旅游等服务业融入到草牧业生产环节将直接增加农牧民家庭收入。由此可知,草牧业和乡村振兴战略目标任务的一致性决定了草牧业要服从和服务于乡村振兴战略,但不完全局限于乡村振兴战略(李新一等,2020)。

关于草牧业的定义,任继周(2015)、侯向阳(2015)、杨振海(2015)等多名学者从多个角度给出解释,方精云等(2018)定性分析了发展草牧业的主要抓手。关于可持续性,大多是对某一地区或某一生态系统为研究对象展开研究(Fang等,2021;赵立君等,2021;Zhao等,2020;李文龙等,2019;任继周等,2009)。关于草业可持续发展,邓波等(2004)基于能值分析理论构建草业生态经济系统可持续发展评价体系,巴桑参木决等(2022)通过分析西藏草地净初级生产力研究该地区草业可持续发展的着力点,李纯斌等(2014)建议基于GIS等手段构建草地研究中科学数据服务系统。关于草牧业可持续发展,徐田伟等(2020)以青藏高原高寒地区为研究对象分析生态草牧业可持续发展的原理,修长柏(2002)、陈洁和方炎(2003)、李媛媛等(2010)、高雷和彭新宇(2012)分别从制度保障、政策、转变生产方式、草原生态补偿等方面提出推动草牧业可持续发展的对策。但目前鲜有研究从时空角度体现出草牧业试点的典型示范作用,而构建草牧业可持续发展评价体系对于实时掌握草牧业可持续发展水平,及时进行矫正对于保持草牧业可持续发展至关重要。

20世纪80年代末,联合国OECD和UNEP提出了环境与生态评价指标体系确定方法—PSR概念模型,即压力(pressure)—状态(state)—响应(response)模型(Tong,2000),主要目的是诊断生态系统的持续性,剖析生态系统内在的因果关系,构建人类活动与生态环境影响之间的因果链(谢花林等,2015;张锐等,2014)。目前该方法已被广泛应用于生态安全、生态健康、可持续性发展、土地利用的研究中(李可昕等,2022;呙亚玲和李巧云,2021;霍子文和王佳,2020),生态持续性涵盖了生态安全的内涵,生态安全是生态持续性的目标与保障,二者呈正相关关系(彭建等,2012)。可持续发展问题可表述为3个不同但又相互联系的指标类型:压力指标反映人类活动给生态产品可持续发展造成的负荷;状态指标表征自然资源与生态系统的状况;响应指标表征人类面临环境问题所采取的对策与措施(李春瑜,2016)。

基于以上政策背景和研究背景,本文以河北等12个草牧业试点地区在2012—2019年的可持续发展情况作为研究对象,基于压力—状态—响应模型构建草牧业可持续发展的评价体系,并利用熵权法和综合指标法测算草牧业可持续发展指数,对草牧业可持续发展水平进行评价,分别从各目标层系统之间的耦合协调度和障碍度模型进一步剖析实现草牧业可持续发展的主要抓手,提出促进草牧业可持续发展的政策建议。

1 材料与方法

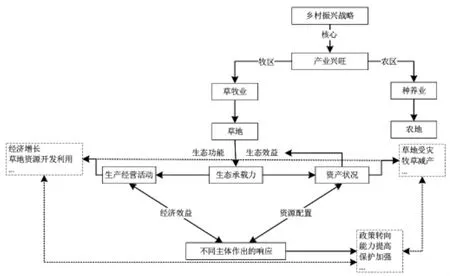

1.1 基于PSR模型构建评价体系 传统的PSR模型按照“原因—效应—反应”的思路,阐释人类活动给自然界施加压力,改变了环境和资源的状态,进而通过决策、政策措施等发生响应,促进生态系统良性循环的过程(孙晗和唐洋,2014)。而本文基于草牧业可持续发展的PSR模型包括草地资源系统承受的压力,在此压力下草地资源系统的状态,以及针对压力和状态采取的响应措施(图1)。

图1 草牧业可持续发展的PSR模型框架

其中,压力指标表示人口、畜牧业生产对自然环境、草地资源造成的压力;状态指标表示人类活动对牧草亩均产量、草原盖度等资源数量造成影响,指的是行为所带来自然资源数量、质量等的变化;响应指标表示针对以上问题、以各项政策为指导,可采取的举措。此外,草牧业生产活动(压力P)在一定程度上会影响草地资源的经济、社会、人口承载力发生变化,资源的现状S也会制约或促进生产活动的进行。压力P和响应R之间会就经济效益而相互作用,生产活动的经济目的当然是创造一定的经济价值,促进牧民收入水平提升,从而实现某产业经济水平的总体提升,而在经济水平提升后,其资本积累会反之利用这些经济效益通过为生产活动引入更高端的生产技术、更专业的机器设备、更有针对性的政策支持等途径影响其生产的形式和效率。通过合理的调度管理、草牧业政策等措施,保证草畜资源的开发利用既满足人的利益需求,又能保护自然生态系统,促进社会经济的发展和社会福利水平的提高。状态S和响应R之间存在资源配置情况的不同,系统的响应措施是为使植被盖度、产草量等(状态)不被破坏,保证当代及后代人的使用,实现代际配置。现有资源如何进行合理配置方能实现经济水平的提升,以及经济水平的发展如何通过优化资源配置改善资源短缺等状况。

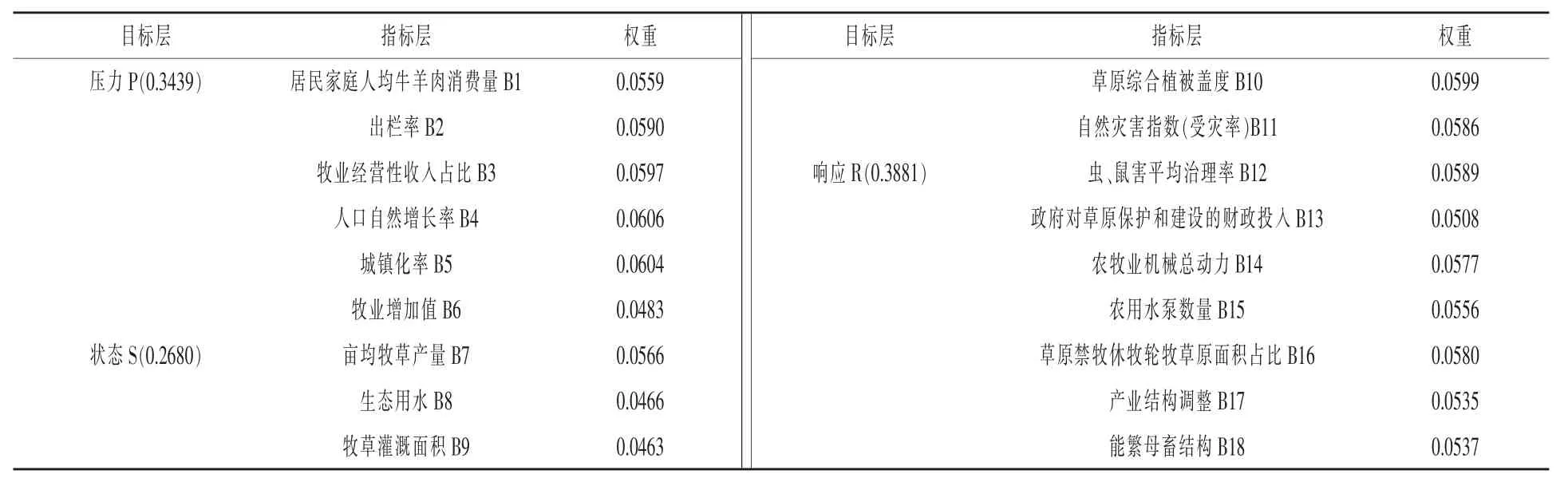

因此,本文遵循科学性、主导性、可获取性等原则,基于社会经济统计数据,选取能够表征草牧业可持续发展的代表性指标,构建包括目标层和指标层的PSR三维草牧业可持续性评价指标体系,如表1所示。其中,在草牧业产业可持续发展评价的总目标下,包括压力、状态、响应评价3个分目标,每个分目标又可分解为若干可以具体量化的指标层(B),压力层P中的6项都是通过人类活动的改变来双向影响自然资源和草牧业经济发展的指标,状态层S中的5项是受人类活动的影响但非人为可以控制,是压力指标下自然资源状况的直接体现,响应层R中的7项是通过制定政策,或采取一定的手段可以实现的指标,更多体现的是某一生产活动的经济效益。

表1 基于PSR模型的可持续评价指标体系

1.2 研究方法 本文采用熵权法计算各指标层和目标层的权重,在此基础上通过综合指数法和二次综合评价法分别对PSR模型中各目标层水平和草牧业可持续发展水平进行评价,其次通过耦合协调度模型测算各目标层两两之间的协调度,最后通过障碍度模型分析阻碍草牧业可持续发展的主要指标。各部分结果通过Python和Excel 2019等软件绘制图表进行分析。

1.2.1 熵权法 首先确定指标,选取m=18个评价指标j,n=12个省 (自治区)i,r=8个年份t,则Xtij为t年i省第j个指标值。

标准化处理:当指标为正向指标时,其标准化公式为:

当指标为负向指标时,其标准化公式为:

式中:H为利用比重法对数据进行无量纲化中的指标平移幅度,一般取1以消除负值影响。

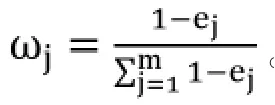

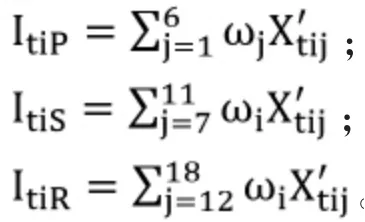

第j个指标的权重ωj:

测算PSR模型中t年i省(区)各目标层的可持续发展水平指数,包括压力指数Itip、状态指数Itis、响应指数ItiR:

根据各指标权重ωj可得压力、状态、响应各目标层的权重分别为:

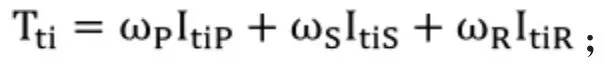

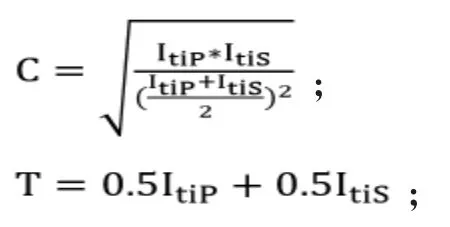

二次综合评价计算t年省(区)可持续发展水平Tti:

最后t年的可持续发展水平Tt:

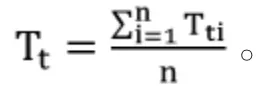

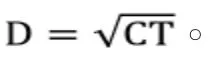

1.2.2 耦合协调度模型 协调发展是系统之间相互影响、相互促进,达到一种处于良性循环发展态势水平的过程,反映的是系统之间动态的相互作用关系及其程度。协调度则是对其协调状况好坏程度进行度量的定量指标。基于对目标系统单独核算的基础上,分别测算压力—状态、状态—响应、压力—响应双系统之间的协调度,以状态—压力系统协调度为例,定义耦合度C:

则协调度D:

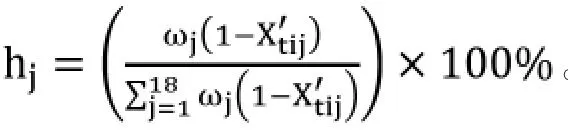

1.2.3 障碍度模型 在计算出各省草牧业可持续发展水平后,需要对各项指标进行更深层次的分析,通过构建障碍度模型,以明确制约草牧业可持续发展能力提升的障碍因素(李梦程等,2020),则指标障碍度可表示为:

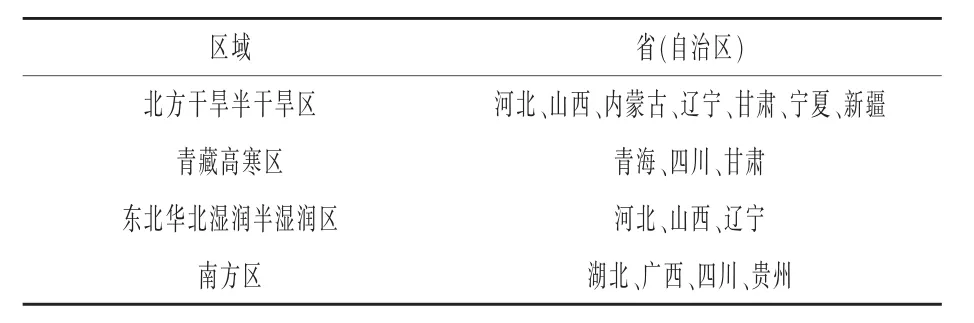

1.3 研究区域及数据来源2015年,农业部将加快草牧业发展作为重点课题专题研究,并在全国12个省(区)开展草牧业发展试验试点(表2)。2016年印发了《关于促进草牧业发展的指导意见》,意见中提出北方干旱半干旱区、青藏高寒区、东北华北湿润半湿润区和南方区4个区域草牧业发展的主攻方向和推介模式,为草牧业的发展指明了方向。因此本文以这12个试点省(区)为研究对象,选取2012—2019年为研究年限,通过整理《中国草业年鉴》《中国畜牧兽医年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国林业和草业统计年鉴》《中国林业和草业年鉴》和各省(自治区)统计年鉴的相关数据,对4个区域及各省草牧业发展情况如何,其可持续性是否得到提高,未来发展草牧业的重点是哪些方面,展开深入研究。

表2 草牧业试点省份及分布区域

2 结果与分析

权重分配差异反映了指标在评价体系中相对重要程度,其值越大,说明该指标对于评价问题越重要。熵权法分析结果发现,在评价草牧业可持续发展水平时,目标层权重中压力、状态、响应指标分别占0.3439、0.2680、0.3881,响应>压力>状态,压力和响应基本持平而状态指标比重相对较低。显然在可持续目标下,无论是生产生活还是政策实施,都是人的行为在其中占了较大的比重,生态资源状态作为被动的一个环节其影响程度最小。

2.1 草牧业可持续性评价结果分析

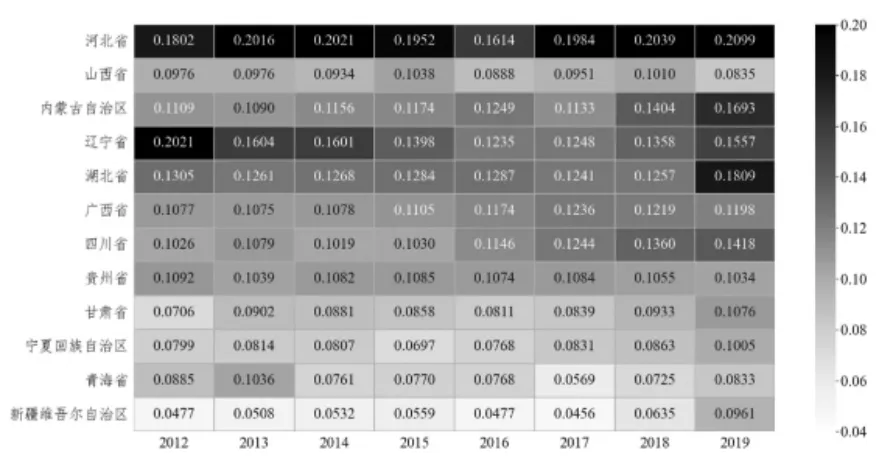

2.1.1 总体可持续性评价 如图2所示,2012—2019年除辽宁、宁夏、青海外,其他试点地区可持续发展水平虽有波动但均有所提高,其中河北、内蒙古、新疆涨幅较大,显然北方干旱半干旱区的可持续发展水平变化幅度呈两级分化,河北、内蒙古稳居前三,2019年湖北替换辽宁进入前三行列。在成为草牧业试点之前,内蒙古、湖北、贵州的草牧业可持续发展水平保持稳定,河北、青海、广西、四川、山西均在2013年有所提高后又回落至2012年的水平,甘肃、新疆波动上升,辽宁、宁夏逐年有明显的下降趋势。草牧业概念提出之后,甘肃、宁夏、四川可持续发展水平稳步上升,河北、内蒙古、广西、新疆、湖北、青海、辽宁有上升趋势但波动性较大,山西呈先增后减的趋势,2018年开始水平有所下降。各省2012—2019年草牧业可持续发展平均水平排名从高到低依次是河北省>内蒙古自治区>广西省>新疆维吾尔自治区>辽宁省>湖北省>青海省>四川省>宁夏回族自治区>山西省>贵州省>甘肃省。

图2 各省2012—2019草牧业可持续发展水平

2.1.2 PSR模型中各系统可持续性评价

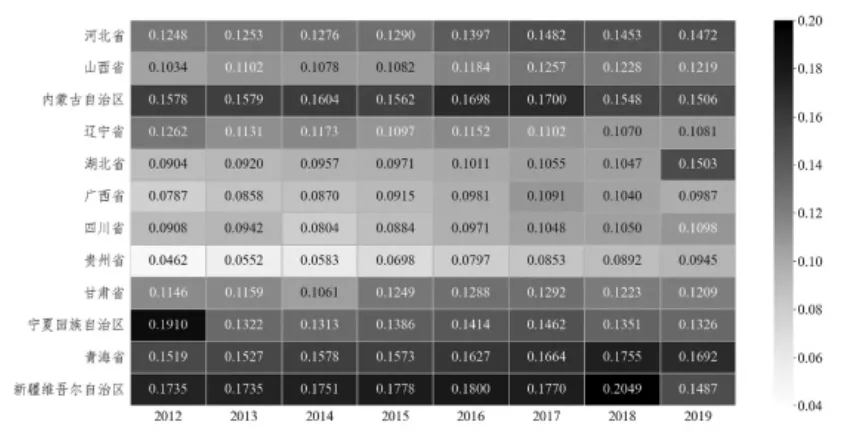

2.1.2.1 压力指数 如图3所示,压力指数ItiP值的变化趋势时空分异特征显著。总体来看,宁夏、青海、新疆、内蒙压力指数普遍较高,河北、山西、湖北、广西、四川、贵州、甘肃、青海呈增长趋势,另外4个地区则有所下降。其中比较突出的是新疆的下降程度明显,表明在草牧业政策实施之后,压力层的可持续性在减弱,而压力层比重较大的指标是人口自然增长率和城镇化率,居民家庭人均牛羊肉消费量和牧业生产比重较小,表明对于新疆而言,城镇化和人口增长一定程度上抑制了可持续性发展,而人均消耗的牛羊肉影响较小,意味着随着人口增长和城镇化进程的推进,不能忽视权衡可持续发展。

图3 各省2019—2019草牧业可持续发展—压力系统

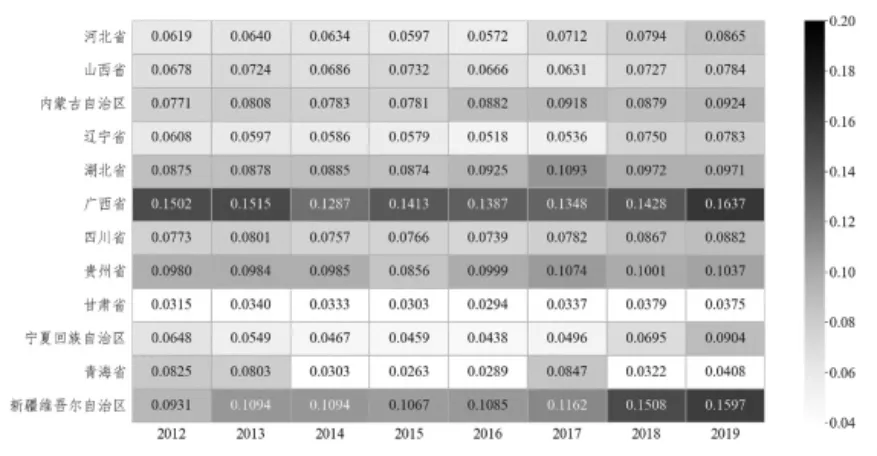

2.1.2.2 状态指数 如图4所示,状态指数Itis值的变化较为稳定。2012—2019年广西的状态指数一直处于最高水平,其次是贵州和新疆,且新疆涨幅最为明显,其余地区的状态层可持续性水平变化较小。2019年,状态指数排名前三的是南方区的广西、贵州和北方干旱半干旱区的新疆,状态层比重较大的是草原综合植被盖度和自然灾害指数(受灾率),表明这三个地区的牧草资源现状较好,草原综合植被盖度较大且受灾率较低。

图4 2019—2019各省草牧业可持续发展—状态系统

2.1.2.3 响应指数 如图5所示,响应指数ItiR值的变化趋势最为明显。2012—2019年河北响应层的可持续性一直处于最高水平,表明河北一直在草牧业发展过程中采取了较为有效的政策干预,尤其是在草原虫鼠害治理方面,农机投入较大。而湖北省涨幅最为明显,尤其是2018年以来,辽宁则从2014年开始出现明显的下降趋势。2019年响应指数排名前三的是河北、湖北、内蒙古,表明这3个地区在政策扶持和实施、对草原保护和建设的政策投入、机械化水平等方面均已领先于其他试点。

图5 2019—2019各省草牧业可持续发展—响应层

2.2 各系统之间耦合协调度检验 基于以上分析,不难发现有些地区草牧业政策实施、当地居民对草牧业可持续性施加的压力和草地资源现状对可持续发展表现出的影响度并不一致,从而需要对各系统之间的耦合协调关系采取进一步的研究。由于目前并没有PSR模型下草牧业各系统之间协调度的统一标准,本文结合已有研究分级方法与计算结果,将0.25、0.30、0.35和0.40作为断点将耦合协调类型区划分为5类,分别是低级协调区、次级协调区、初级协调区、中级协调区和良好协调区(侯蕊和李红波,2021)。不同等级代表草牧业可持续发展中压力(人类活动)—状态(草地资源现状)—响应(政策干预),从彼此失衡、损益到逐渐同步的协调发展水平。协调度较低区域一般短板凸显,不同层级彼此制约冲突,不利于可持续发展,协调度较高区域内各主体间相互增益,实现同步发展,是较为理想的草牧业发展状态。

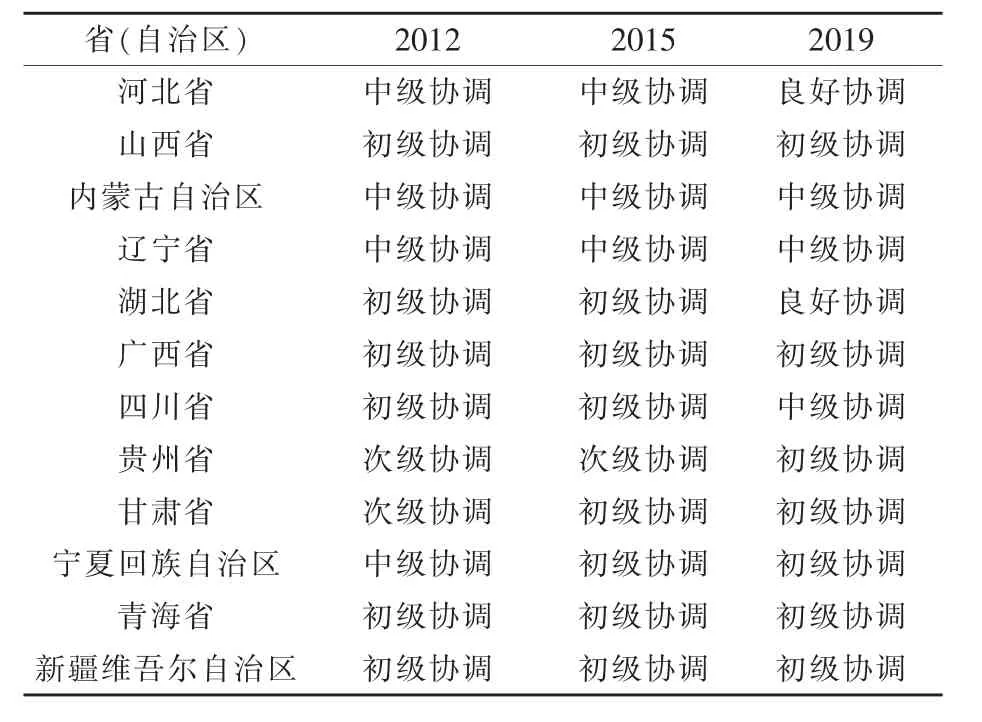

2.2.1 压力—状态 如表3所示,选取2012、2015、2019作为时间截面来进行分析,发现压力和状态之间的协调度呈现出明显的空间分异规律。压力和状态之间的协调度表示农牧民生产行为和当地居民消费行为对草地资源利用的合理程度。河北、山西、辽宁、四川、贵州均由2012和2015年的次级协调到2019年增长到初级协调,湖北从2015年开始实现了初级协调,内蒙古始终维持初级协调,新疆一直保持中级协调,甘肃实现了由低级到次级的发展,广西从初级到中级,宁夏在初级和低级之间来回转换,青海则由初级降到次级。到2019年已有广西和新疆2个地区实现了中级协调,甘肃和青海处于次级协调,其余均实现了初级协调,即已全部跨出低级协调状态。

2.2.2 状态—响应 如表4所示,同样选取2012、2015、2019作为时间截面来进行分析状态和响应之间的协调度。状态和响应之间的协调度代表了草地资源现状同相关政策措施之间是否相互适应。河北、内蒙古、湖北由2012和2015年的初级协调到2019年成为中级协调阶段,山西、贵州、广西始终分别维持次级、初级、中级协调,其他地区在2012—2019年期间则呈波动状态,单独从政策实施后来看,辽宁和四川实现从次级到初级协调,青海一直维持在低级协调,甘肃、宁夏、新疆分别从低级协调跨越到次级、初级、中级协调。到2019年,有5个地区实现中级协调,4个地区为初级,2个地区为次级,仍有1个地区处于低级协调阶段。

表4 各省2012、2015、2019年状态—响应系统的协调度

2.2.3 响应—压力 如表5所示,同样选取2012、2015、2019作为时间截面来进行分析响应和压力之间的协调度。压力和响应之间的协调度一定程度上代表草牧业相关政策措施的实施成效同农牧民生活生产行为之间的互动,存在经济效益和政策效应。可以看到山西、广西、青海、新疆一直处于初级阶段,内蒙古和辽宁维持中级协调,甘肃和贵州均实现了次级到初级协调的转换,湖北从初级快速发展到良好,河北从中级到良好,四川从初级到中级,而宁夏则从中级回落到初级阶段。总体来看2012至2015年各省的协调度变化不大,但2015到2019年均向更协调的方向转变,意味着草牧业生产活动消耗各类资源的增加,伴随着草牧业产值、畜产品产量也小幅增加,显然其经济效益大于生态效益。

表5 各省2012、2015、2019年响应-压力系统的协调度

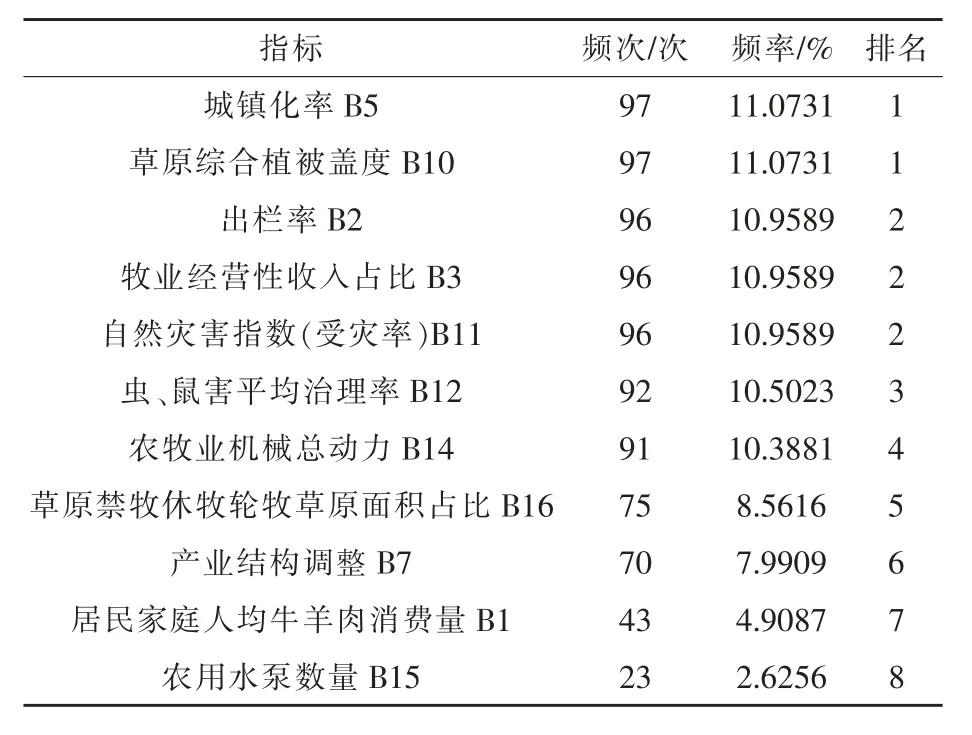

2.3 草牧业可持续发展障碍因素分析 为了进一步了解实现草牧业可持续发展的主要抓手,在测算草牧业可持续发展指数的基础上,利用障碍度模型剖析可能制约草牧业进一步可持续发展的障碍因子,选取各地区每年排名前十的障碍因子进行整理,障碍度出现频率较高的指标如表6所示。12个试点地区的可持续发展障碍指标出现频率在10%以上的主要有7项,出现频率最高的是城镇化率和草原综合植被盖度,约为11.0731%,其次是出栏率、牧业经营收入占比和受灾率,约为10.9589%,虫、鼠害平均治理率和农牧业机械总动力出现的频率约为10.4452%。

表6 草牧业可持续发展评价指标障碍度

3 讨论

本文从草牧业可持续发展角度出发,认为无论是为了实现怎样的发展目标、实现怎样的经济效益,一切生产活动进行的前提都是基于保护自然资源而进行的,尤其是对于草牧业这种受自然因素影响较大的产业。其次,人口自然增长率和城镇化率对可持续的压力影响较大,草原综合植被盖度的增加一定程度上意味着当地草产品的产量以及畜产品的质量、数量,作为草牧业产值的两个主要贡献点对其产业的经济发展水平有着举足轻重的作用。可持续性的稳步上升,表明资源的合理配置与草牧业经济水平的提升呈同步变动的趋势,有限的资源将被合理地用于促进草牧业经济的增长,草地资源随着草牧业经济水平的增长,将有更多的投入可用于优化资源的配置,从而可以调整草牧业同其他产业之间的布局,但鉴于产业结构调整的缓慢性和长期性,推进草牧业产业转型升级,促使资源投入向集约化转型,是确保资源配置效率保持在最优水平的核心要素。

从各系统间协调度来看,草牧业概念提出以来,草牧业生产通过制定合理的资源利用方式,充分合理地将有限的优质资源利用起来,而草地承载力和资源现状对进一步加快草牧业发展也是良性促进的关系。其次,状态和响应之间的协调度较高的地区集中在北方干旱半干旱区和南方区,且由于各地资源禀赋和资源配置方式的不同,地区状态和响应之间的协调度差异较大。最后,草牧业生产活动与技术进步、政策引导之间是相互促进的协调关系,对于增加草牧业产值、增加经济效益有一定作用。但要想实现可持续发展,尽管草牧业生产活动带来了经济效益,但可能存在边际效应递减的规律,其积极效应可能会不断衰减,在未来的发展过程中不得不在实现草牧业经济效益增长的同时关注其生态效益,以实现可持续性发展。

从制约草牧业可持续发展的障碍因素来看,城镇化进程中应格外关注草牧业的发展,继续加强草原资源的保护和高效利用,同时对草原虫鼠害的防治和治理也尤为重要,提高牲畜的出栏率、良种率和繁育率,从而提高农牧民的牧业经营收入,这些都是实现草牧业可持续发展的重中之重。长期以来,由于对生态系统脆弱的荒漠化草原重利用轻管护,超载过牧和频繁的鼠虫害导致草原严重退化、沙化和盐碱化,应着力治理退化草原,加强草原监督管理,改善草原生态,巩固北方重要的生态安全屏障。而对于本身草原植被覆盖度较高、天然草原品质较好、产量较高的地区,适度挖掘发展人工种草和草产品加工业的潜力,积极发展草牧业。

基于上述分析,要想提升草牧业可持续发展水平,应从以下几方面着手:第一,对于草原牧区发展草牧业应遵循“生态优先,以草定畜”的原则,科学配置草地的生态和生产功能,将草地保护与适度利用相结合,也就是提高草牧业生产各环节的协调性和同步性,在保护植被不被破坏的前提下,发挥边际土地的作用,发展具有特色的高产高效草牧业。第二,继续坚持治理退化草原,改善草原生态,对现有草原根据不同的可利用率进行合理规划和利用,积极引导牧民主动保护草原生态。除继续巩固落实草畜平衡和禁牧政策实施效果以外,着力推进草食畜牧业产品提质增效,加大其草畜产品的加工技术投入,提高商品转化率的同时,增加其效益水平。第三,鉴于本研究所涉及到的指标数据的不可获得性,导致评价指标体系的建立存在不完善或指标遗漏等问题,这将直接影响预测方法的选取和预测结果的准确性。未来应该在发展草牧业经济的同时,充分发挥草牧业统计监测的支撑和服务作用(唐芳林等,2021),为草牧业相关研究提供更多的数据支撑。

4 结论

2012—2019年平均可持续性排名从高到低依次是河北省>内蒙古自治区>广西省>新疆维吾尔自治区>辽宁省>湖北省>青海省>四川省>宁夏回族自治区>山西省>贵州省>甘肃省,除辽宁、宁夏、青海外,其他试点地区可持续发展水平虽有波动但均有所提高,其中河北、内蒙古、新疆涨幅较大,一定程度上证实了草牧业政策实施的有效性。其次,压力、状态、响应各目标系统之间的协调度呈现出明显的空间分异规律,除个别省份,压力和状态之间已全部跨出低级协调状态,状态和响应之间大部分地区实现初级和中级协调,响应和压力之间的协调性最好。最后,影响草牧业可持续发展的障碍度分析中,出现频率最高的是压力层的城镇化率和状态层的草原综合植被盖度,提醒各地区在城镇化进程中应格外关注草牧业的发展,继续加强草原资源的保护和高效利用。虽然长期以来,各部门在提升草畜生产能力、促进生产方式转变、提高科技支撑水平等方面已取得了积极的成效。但草牧业产业基础弱、草畜配套不紧密、产业融合度低、国际竞争力弱等问题还很突出。应遵循天然草地适度利用原理、优质人工草地建植原理、优质草产品加工原理、家畜营养均衡饲养原理、产业融合发展原理和区域功能耦合原理共同促进草牧业可持续发展。