不考虑桩端承力的锚桩法新工艺试验研究

陈雪峰 王京杭, 孙立山 赵标

1.中铁桥隧技术有限公司,南京 210061;2.中铁大桥勘测设计院集团有限公司,武汉 430050

基桩静载竖向抗压检测是基桩承载力的主要检测方法,根据反力提供方式不同,分为锚桩法、堆载法、锚桩加配重法[1]三种基桩传统加载方法。该类方法对小吨位基桩适用性强,但对大吨位基桩而言,其承载能力过高,导致成本过高、工期长、安全隐患大。因此,基于文献[2]的专利提出了不考虑端承型桩的桩端承力转而测试其桩侧摩阻力这一新工艺,仅以理论值计入桩端承力,但新工艺受锚桩横梁反力装置试验吨位的限制,无法测出极限桩侧摩阻力。

国内制作锚桩法试桩时锚桩数量一般不低于4根,当试验荷载较大时需要6根甚至更多数量的锚桩。宜宾临港大桥试桩根据文献[3]进行端承型桩设计,属于大吨位基桩。试验荷载反力由锚桩横梁反力装置提供,装置反力由2根锚桩抗拔力提供,与扁担梁原理相似。试验荷载依据试桩承载能力设计,而试桩承载能力由桩端承力与桩侧摩阻力两部分组成,新工艺不考虑桩端承力,仅测试桩侧摩阻力,大幅降低试桩工程中的试验吨位。本文采用三维连续介质快速拉格朗日法(FLAC3D软件)对试桩进行数值模拟,将位移模拟结果与试验结果进行对比分析,验证新工艺在实际工程中的适用性。

1 试桩工况

临港大桥为平层公铁两用斜拉桥,采用半漂浮支撑体系,双塔双索面,位于四川省宜宾市境内,连接宜宾北岸临港区和南岸翠屏区,为长江宜宾段上的第三座大桥。为了验证地勘资料中各项物理力学指标的真实性与可靠性,指导工程桩施工,分别在北岸和南岸各做一组试桩。每组试桩共有5根钻孔灌注桩,包括3根锚桩与2根试桩,其中1根桩为共用锚桩[4]。两岸试桩、锚桩信息见表1,平面位置见图1。

表1 两岸试桩、锚桩参数

图1 两岸试桩、锚桩平面位置(单位:mm)

为了防止试桩桩头发生破坏,每根试桩都设置了承台,以抵抗较强的试验荷载。每个承台采用高强度的C45混凝土浇筑,尺寸为1 800 mm(长)×1 800 mm(宽)×1 800 mm(高),承台中心与试桩截面中心共线。为了将作用荷载转换成均布荷载,在承台顶面放置调平钢板,尺寸为1 500 mm(长)×1 500 mm(宽)×24 mm(厚)。因邻近同一个地质钻探孔号的两根试桩桩周土地层岩性较为接近,挑选北岸的试桩1建立三维模型,验证新工艺的可行性。承台、试桩1与桩周各土层物理力学参数见表2。

表2 承台、试桩1与桩周各土层物理力学参数

2 新工艺

每根试桩配置2根锚桩,试桩桩顶截面中心点应与锚桩桩顶截面主筋中心点的平面投影位于一条直线上。试桩千斤顶加载时,千斤顶合力中心点应与试桩桩顶截面中心重合。试桩和锚桩中任何一个桩中心点与其他两个桩中心点所在铅垂面的容许平面偏差不得大于3.0 cm。共用锚桩的两组试桩中心连线的夹角偏差应不大于0.9°[4],新工艺采用的锚桩横梁反力装置立面见图2,可在南北两岸的4根试桩之间重复使用,不受气候条件、现场条件、人员等的影响,工作效率高,方便快捷。

图2 锚桩横梁反力装置立面布置(单位:mm)

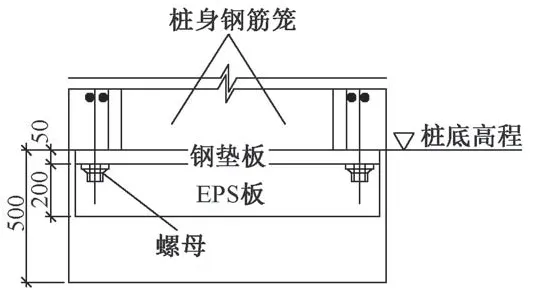

桩身钢筋笼底部构造见图3。不考虑桩端承力的影响,为保证桩侧摩阻力的测试效果,试桩的孔底高程应比设计值低50 cm。当试桩成孔后,将沉渣厚度控制在25 cm。为了消除桩身混凝土首次灌注时对EPS板(直径115 cm,厚200 mm)的冲击荷载或后期浇筑完成后混凝土自重的影响,以免EPS板变形损坏丧失保护效果,在桩身钢筋笼底部设置钢垫板(直径115 cm,厚度50 mm)。当桩身钢筋笼整体下放到位后通过悬吊装置固定住,在悬吊状态下浇筑桩身混凝土。桩身混凝土浇筑完成后,需要静置7 d,且混凝土强度达到设计强度的80%后方可卸除悬吊装置[2]。

图3 桩身钢筋笼底部构造大样(单位:mm)

3 单桩FLAC3D数值模拟

3.1 计算模型

在实际工程中,土体强度远小于桩体,桩-土体系在荷载作用下土体先破坏,而此时桩体还处在弹性工作阶段。承台不与土体相接触,完全暴露在空气中,而基桩与EPS板置身于土体中,以试桩1为对象建立三维模型。假定土体的塑性行为符合理想弹塑性关系,不产生硬化或软化现象,土体的屈服准则采用Mohr-Coulomb模型,承台、桩体、EPS板为均质弹性体。FLAC3D模型轴线平行于z轴,坐标轴原点位于试桩1桩顶截面中心点处。

3.2 网格划分及接触面

承台采用六面块体网格,试桩1与EPS板采用柱体网格,桩周土采用柱体隧道外围渐变放射网格,环绕着桩体与EPS板。对模型进行网格划分时,靠近桩体处密、远离桩体处疏[5]。

为模拟桩-土在荷载作用下的实际变形情况,准确反映桩-土之间的相互作用,在桩-土之间加入接触面单元,分别建立Zhuangce与Zhuangduan两个接触面单元,模拟桩侧与各土层、桩端与持力层之间的相对位移[6]。接触面单元需要依附独立单元体的表面才会生成。接触面的生成通常采用移去移回法,即在设置完接触面单元后,先将已依附接触面单元的一侧模型移开,然后将另一侧模型建立好后移回来。

3.3 边界条件

根据实际受力情况,将计算模型侧面和底部的法向位移固定,承台顶面法向位移自由。即模型的顶面是一个自由面,模型的底面固定于z轴负方向,在模型的侧面设置边界条件进行约束。

3.4 计算参数选取

在FLAC3D软件中主要有6个接触面单元参数,分别为法向刚度、切向刚度、黏聚力、内摩擦角、剪胀角、抗拉强度。其中法向刚度、切向刚度是必须输入项,取值可按下式[7]确定。

式中:kn为法向刚度;ks为切向刚度;E和μ分别为接触面依附单元体的最小弹性模量与泊松比;ΔSmin为接触面单元法向上相邻单元体的最小尺寸,无量纲。

对于现场浇注的桩,由于桩-土之间接触面比较粗糙,摩擦特性好,因此接触面上的黏聚力和内摩擦角均取接触面相邻土层黏聚力和内摩擦角的80%左右[8]。

试桩1桩周各土层层厚见表3。接触面参数见表4。

表3 试桩1桩周各土层层厚 m

3.5 监测点布置

①监测试桩1顶端位移,三维坐标点为(0.6,0,0)。②监测EPS顶板中心点(近似认为在试桩1底端中心)的位移,三维坐标点为(0,0,-15.8)。

为了使监测的曲线更光滑,每隔1步监测1次。

3.6 数值模拟结果

不考虑桩端承力后,试桩1的桩侧摩阻力极限值为24.881 MN,锚桩法最大试验值按30 MN考虑,分10级加载,分级荷载为3 MN。利用FLAC3D软件的切片功能得到试桩1竖向位移云图,见图4。可知,试桩1的竖向位移只在桩周2~3 m对各土层造成影响,说明试桩1的桩侧摩阻力逐渐发挥作用,扩大了桩周土的塑性区范围,增加了塑性位移,且试桩1顶端附近的土层位移较大,底端最小。

图4 试桩1竖向位移云图(单位:m)

试桩1顶端应力-位移关系见图5。可知,监测点的应力-位移曲线没有明显的拐点和陡降段,为缓变型,符合慢速维持荷载法的特征,与试桩1采用慢速维持荷载法的特征一致,说明所建模型合理。

图5 试桩1顶端应力-位移关系

EPS顶板中心点应力-位移关系见图6。可知,从第7级分级荷载开始位移增加,出现拐点和陡降段,加载到后期位移仍趋于稳定,但EPS顶板中心点的最大位移依旧很小,约为1.41 mm,而EPS板厚度为200 mm,压缩变形率约为0.71%。此时,EPS板仍处于弹性压缩阶段,绝大部分竖向试验荷载通过桩侧摩阻力以剪应力的形式传递到桩周土体中,只有极小一部分竖向试验荷载传递到EPS板上(近似认为是桩底),因而产生的压缩变形很小,远小于极限压缩量。桩端承力相较于真实值而言,可以忽略不计。

图6 EPS顶板中心点应力-位移关系

4 数值模拟值与试验值对比分析

在试桩1的顶端两侧安装4个位移计,每侧各2个。2018年11月23日试桩1现场工作准备完毕进行试验加载。加载到最大试验荷载30 MN,试桩1没有破坏,位移稳定则终止加载。采用逐级等量加载方式,分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍。提取从第2级开始直至第10级分级荷载达到相对收敛标准时的位移实测值与数值模拟值进行对比,见图7。

图7 位移实测值与数值模拟值对比曲线关系

由图7可知:位移实测值与数值模拟值变化规律基本一致,没有发生突变现象。数值模拟值比实测值略高的原因可能是在建模过程中承台、基桩与桩周土体的模拟采用简化模型,而实际工程情况复杂。试桩1实测位移点4的最大位移为11.69 mm,根据文献[9]进行评估,试桩1远没有达到破坏状态。

试桩1加载到最后一级位移稳定,实测桩侧摩阻力并非极限值,桩侧摩阻力实测值与地勘值对比见图8。可知,除了粉质黏土层的桩侧摩阻力实测值与地勘值接近以外,其他三个土层差别很大。与地勘值相比,实测值成倍增加,尤其在试桩1持力层(弱风化灰色砂岩),相差超8倍,说明文献[4]桩侧摩阻力的取值过于保守。

宜宾临港大桥南北两岸共有4根试桩,新工艺采用的锚桩横梁反力装置,虽然前期一次性投入较大,但可以在4根试桩之间反复使用,也可在其他锚桩法试桩上重复利用,不受气候条件、现场条件、人员等的影响,工作效率高,方便快捷,体现出了一定的经济性。新工艺不考虑桩端承力,仅测试桩侧摩阻力,受锚桩横梁反力装置试验吨位的限制,虽然无法测出极限桩侧摩阻力,但是可以大幅降低试桩工程中的试验吨位,从而降低工程风险和工程成本,提高工程试桩成功率与桩侧摩阻力测试的准确性,为设计单位优化桩长提供真实有效的试验数据。

图8 桩侧摩阻力实测值与地勘值对比

5 结语

经工程实践证明,不考虑桩端承力的锚桩法工艺方便可行,为大吨位基桩静载试验提供了新的思路,增加了传统加载方法的应用范围,提高了对大吨位基桩的适用性。