高敏感节气及气温变化对脑梗死发病的影响

刘沛霖, 谢平安, 陈壮壮, 王 林, 李 新

脑卒中现已成为危害我国国民健康的最主要的慢性非传染性疾病,研究显示我国居民脑卒中终生发病风险为39.9%,位居全球首位[1]。最新全球脑卒中负担研究数据显示,气温对脑梗死的影响位居危险因素的第11位[2],已成为新的不容忽视的潜在危险因素。“二十四节气”是世界性人类非物质文化遗产,可体现气候背景特征和阶段性气象因素变化[3]。目前关于气象因素对脑梗死影响的研究多侧重于气象指标均值、极端天气等,而气象因素的变化对脑梗死发病影响的研究较少,尚缺乏脑梗死发病的节气特征研究。探讨脑梗死发病的高敏感节气及主导气象因素,分析气温变化对脑梗死发病影响具有重要意义和应用价值。

1 材料与方法

1.1 研究对象 回顾性收集2019年1月1日-2020年12月31日天津中医药大学第一附属医院和天津医科大学第二医院以脑梗死为第一诊断的住院患者资料,包括患者性别、住院号、入院日期、出院日期、入院诊断及出院诊断等一般资料。纳入标准:(1)天津市市区常住居民;(2)符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018年)[4]诊断标准;(3)年龄≥18岁。收集天津市市区同期气象资料和空气污染数据,包括日平均气温、气温日较差(每日最高气温与最低气温之差,daily temperature range,DTR)、24 h变温(当日平均气温与前一日平均气温之差,24-hour temperature change,TC24)和空气质量指数(air quality index,AQI)。气象资料和空气污染数据均来自于天津市气象局。

1.2 研究方法 根据农历规定的日期划分研究时段二十四节气,依据脑梗死患者入院时间,按二十四节气对患者进行分组,分析各节气脑梗死日入院人数差异。同时,分析二十四节气气温变化特征及其与脑梗死入院的相关性,探讨影响脑梗死入院的主导气象因素。气温日较差和24 h变温分别反映气温的日内变化和日际变化,分析气温日较差和24 h变温对脑梗死入院的影响,以探讨气温变化在脑梗死发病中的作用。

1.3 统计学分析 计数资料采用例数及百分比表示,偏态分布的计量资料以中位数及四分位数间距[M(P25,P75)]表示,组间比较采用非参数检验(Mann-WhitneyU检验)。建立广义线性Poisson回归模型,分析气温变化与脑梗死入院关系。P<0.05为差异有统计学意义。采用SPSS 25.0软件对数据进行统计学分析。

2 结 果

2.1 脑梗死入院的节气分布 本研究最终纳入17 518例脑梗死患者,其中男性11 722例(66.9%),日入院人数为24.0(12.8,33.0)。按二十四节气对脑梗死患者进行分组,比较各节气间脑梗死日入院人数差异,结果显示差异有统计学意义(P<0.001),日入院人数最高的节气是寒露,日入院人数最低的节气是大寒。

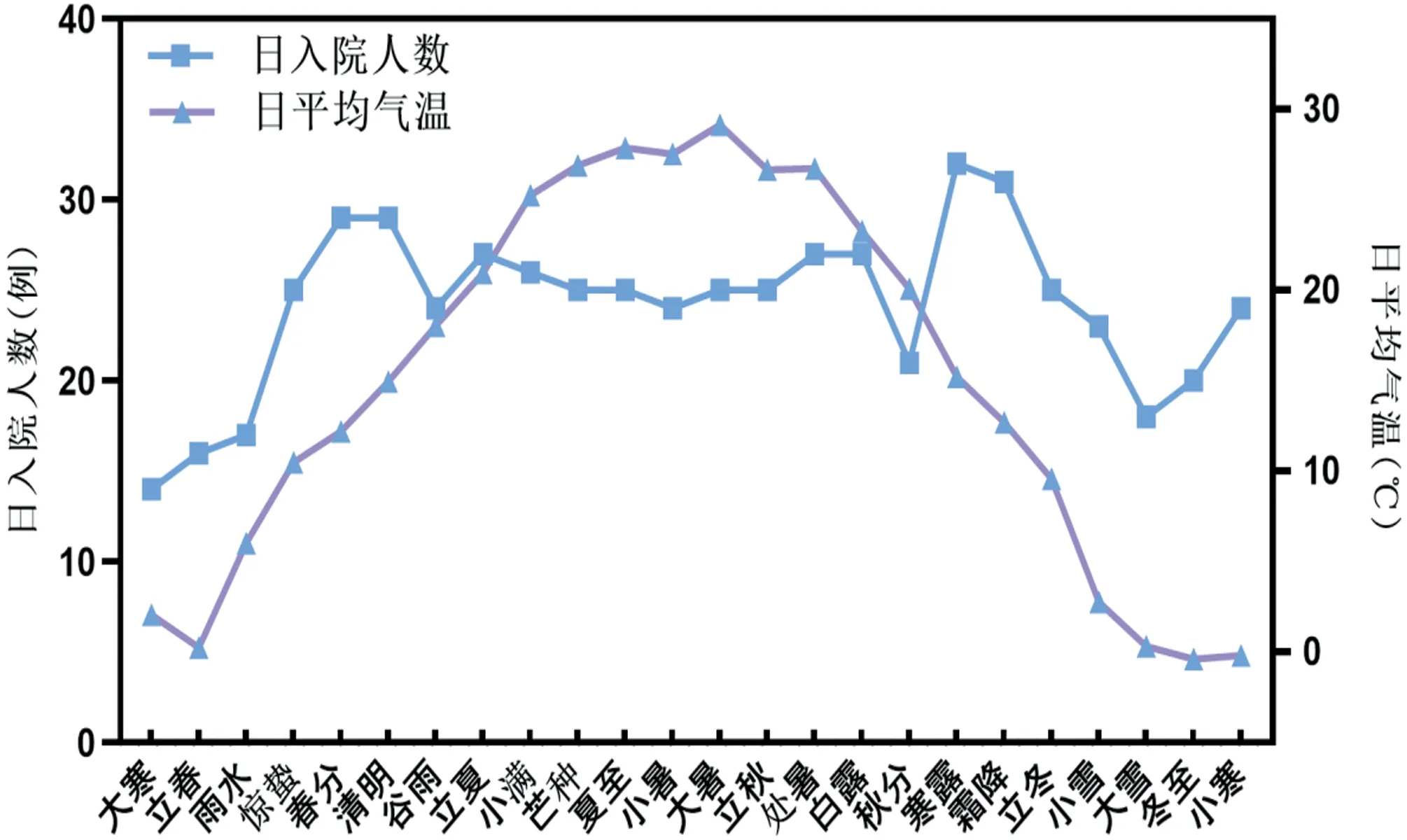

2.2 二十四节气的气温变化 二十四节气中大雪-立春日平均气温低,芒种-处暑日平均气温高,日平均气温的变化符合季节变化的一般规律,夏高冬低。比较二十四节气气温日较差和24 h变温的差异,结果显示,24 h变温各节气间差异无统计学意义(P>0.05),而气温日较差各节气间差异有统计学意义(P<0.001)。二十四节气的气温日较差呈双高峰,以惊蛰-芒种、秋分-立冬为气温日较差较大阶段,而夏至-白露、小雪-雨水为气温日较差较小阶段,全年最高和最低气温节气时段均位于气温日较差较小阶段。脑梗死入院高发节气位于气温日较差较大时期,而非日平均气温最高或最低节气时段(见图1、图2)。

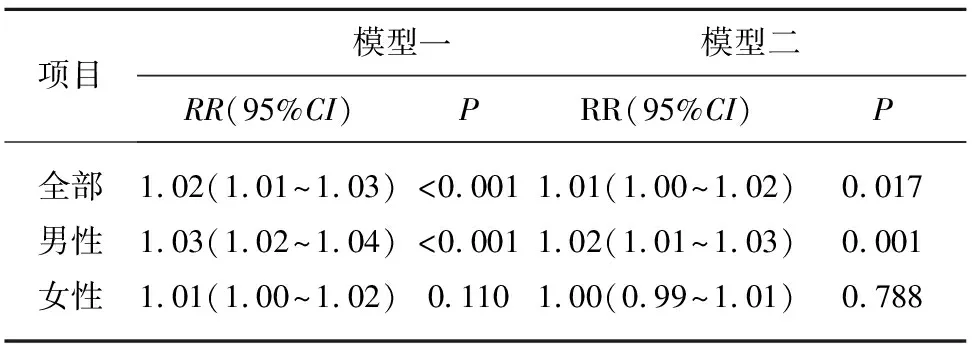

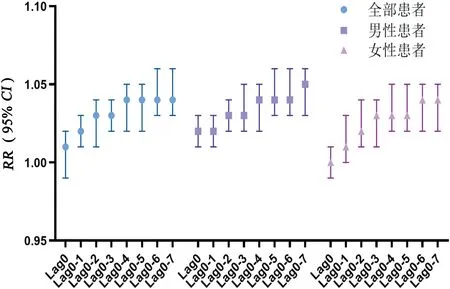

2.3 气温变化对脑梗死入院的影响 应用广义线性Poisson回归模型分析气温日较差和24 h变温对脑梗死入院的影响。结果显示,脑梗死日入院人数与气温日较差有关联(RR=1.02,95%CI1.01~1.03,P<0.001),在调整日平均气温、AQI、星期效应、节假日效应后,上述关联性仍有统计学意义(RR=1.01,95%CI1.00~1.02,P=0.017),气温日较差越大,脑梗死入院风险性越大。性别亚组分析显示,气温日较差对男性患者有影响(RR=1.02,95%CI1.01~1.03,P=0.001);而在女性患者中未见脑梗死日入院人数与气温日较差关联性(P>0.05)(见表1)。脑梗死日入院人数与24 h变温无显著相关性(P>0.05)(见表2)。无论男性还是女性脑梗死患者均观察到气温日较差的累积滞后效应,其中男性患者更敏感(见图3)。

图1 脑梗死日入院人数与日平均气温的节气分布

图2 脑梗死日入院人数与气温日较差、24 h变温的节气分布

表1 Poisson回归分析气温日较差与脑梗死入院风险的相关性

表2 Poisson回归分析24 h变温与脑梗死 入院风险的相关性

图3 气温日较差对脑梗死入院影响的累积滞后效应

3 讨 论

“二十四节气”是世界性人类非物质文化遗产,起源于中国古人观天察地的生活实践,将农业生产特点与一年中时令、气候、物候等方面变化规律相结合,蕴含着丰富的科学、哲学和文化内涵,可体现气候背景特征和阶段性气象因素变化,同时节气理论对中医临床决策有指导价值,在古代养生、治疗中有重要运用[3,5]。赵芮芮等人对近五十余年华北平原二十四节气气温变化特征的研究表明,气温呈现出准正态单峰型特点,一年中平均气温最高的节气是大暑,最低的节气是大寒,清明和立冬节气前后气温波动最大[6]。与本研究二十四节气气温变化特征相一致,天津地区二十四节气的气温日较差以惊蛰-芒种、秋分-立冬为较大时段,而全年最高气温及最低气温时段位于气温日较差较低的节气时段。

本研究发现寒露是脑梗死入院的高敏感节气,寒露处于气温日较差较大时段,而非日平均气温最高或最低节气时段。一项全国多中心关于冠心病入院与节气分布情况的研究也发现,在寒露时节冠心病入院人数最多[7]。另一项全国多中心真实世界的高血压发病与节气规律的研究发现,高血压住院第一高峰在寒露、霜降到小寒,另一个高峰在雨水、惊蛰到春分[8]。本团队关于大数据高血压处方研究也显示在月温差大的3月和11月呈现两个高血压处方高峰[9]。

脑梗死日入院人数和气温日较差的节气分布趋势相一致,与日平均气温的节气分布不一致,提示气温的变化对脑梗死入院有影响,可能是脑梗死发病的主导气象因素。气温日较差和24小时变温分别反映气温的日内变化和日际变化,我们发现随着气温日较差增加,脑梗死入院风险增大,即使进行多因素调整后,气温日较差对脑梗死入院仍有影响,尤其是男性患者,且气温日较差对脑梗死入院的影响存在滞后效应。本团队既往研究发现在寒冷季节缺血性脑卒中发病与气温日较差呈正相关[10]。He等人的研究显示高气温日较差与缺血性卒中住院有关,且其作用在低温时更显著[11]。气温的变化可导致血压变异性,而血压变异性在脑梗死发病中发挥着重要作用[12],血压波动可抑制血管内皮一氧化氮的产生,血管舒张功能受损,引起血管内皮功能障碍,同时可导致血管内膜中层增厚、结构重塑,促进动脉硬化,不稳定斑块的形成和破裂,导致脑卒中的发生[13,14]。气温的突然变化不仅对血压有影响,也会导致心率、血小板粘度、血脂水平和血浆纤维蛋白原浓度的改变,而这些因素可引发动脉粥样硬化事件、血管收缩和痉挛,从而增加脑卒中发病风险[15,16]。

本研究未发现气温日较差对女性人群的影响,与Yang等人的研究不一致,其研究显示气温日较差在老年人、女性及低文化程度人群中影响更显著[17],这可能与本研究纳入的女性患者较少有关。同时本研究未进行年龄分层研究,未考虑初发与复发脑梗死和既往服用药物等情况对研究结果的影响,存在一定局限性,应进一步开展相关分层分析。

综上所述,二十四节气的脑梗死日入院人数与气温日较差分布趋势类似,寒露为脑梗死入院的高发节气,处于气温日较差较大阶段,大寒为脑梗死入院的低发节气,处于气温日较差较小阶段;随着气温日较差增大,脑梗死入院风险增加,尤其是男性。在日常生活中,我们应关注气温变化,做到“早预警、早行动”,提醒脑卒中高危人群做好防护,从而减少脑卒中的发生。