基于“碧道+”概念的茂名水东湾碧道规划设计

张旭东

广州园林建筑规划设计研究总院有限公司 广东 广州 510000

广东省在2010年颁布了《珠三角区域绿道网规划纲要》后,整个广东省的绿道建设工作如火如荼的开展开来,给广东人民带来了宜人的人居体验。至2016年,国家住建部颁布《绿道规划设计导则》,代表着广东绿道的成功经验为全国绿道建设提供了借鉴范式。紧接着,2019年广东进一步提出“万里碧道”行动规划,继“绿道”之后又提出了“碧道”这一新概念,对城市滨水廊道的建设提出了更高的要求。

目前关于碧道建设的研究方向多为从生态角度或者景观设计角度等单一方向出发,比如以生态为导向,探讨滨水地区城市更细的生态化新思路对于推动我国城市的生态化转型的重大意义[1];以流域为单元、以水系为抓手,促进社会—生态系统耦合的生态修复和国土空间优化方式,为新时代国土空间生态修复提供新思路[2]。又比如通过探索碧道总体规划中水环境治理的思路及措施,形成可参考可推广的“广州治水样板”[3];着重从景观设计的层面阐述广州永和河碧道的相关建设内容[4]。

最近有学者提出万里碧道的建设要兼顾资源保障、行洪安全、生态完整、休闲需求和经济发展的需要,注重从河流水系的纵向、横向、垂直、时间等四维角度进行系统治理,从思想认识、政策制度、规划技术等三个层面形成了广东河湖水系协同治理的新路径[5]。这是目前对碧道建设相关内容所做出的的最全面的解读。在倡导生态文明建设,助力国土空间品质优化与美好人居创建的背景下,城市设计由侧重于物质形态空间设计转向以可持续发展为宗旨的绿色城市设计,并更加积极地从公共空间塑造走向城市全域的体系构建[6]。笔者在本文中,希望以广东茂名水东湾碧道规划设计项目为例,从“碧道+”——碧脉、融城、慧道三个角度来阐述碧道建设与城市全域发展的相辅相成的关系。

1 项目概况

1.1 项目区位

项目位于广东省西部沿海城市茂名的水东湾新城。水东湾新城是茂名市的三大发展平台之一,北临茂名高新技术产业开发区,西至工业大道,南至南海,东至王村,面积约168平方公里。根据总体规划,水东湾新城规划的空间发展格局为“一带、两环、五廊、五片”。其中,一带为滨海发展带,连接水东湾新城的高地片区、南海片区、旦场片区;两环分别为环水东湾的快速交通环和滨水步行路径形成的慢行游憩环;五廊为分隔城市片区的五条绿色通廊;五片分别为陈村片区、水东片区、高地片区、南海片区、旦场片区。

1.2 历史沿革

近代时期,孙中山先生在《建国方略》中,将茂名港规划为九大商港之一,并称这里“以容巨船”,从而确定了茂名港作为区域性重要港口的地位。至50年代,茂名页岩油基地成为新中国“一五”期间的重点建设项目。70年代,由于引进了迟熟早稻两种,茂名的农业开展蓬勃发展。90年代茂名成为中国最大的水果生产基地之一,“水果之乡”应运而生。迈入新世纪,茂名港区码头蓬勃兴起,海上贸易逐渐成型。至如今,随着产业的逐渐转型,滨海旅游时代开始到来,茂名从“油城”至“游城”在悄然的发生变化。

1.3 规划设计范围

水东湾新城内湾生态廊道环线—南海旅游岛环岛景观沿线生态廊道及其驿站等重要景观节点,总计长度约44公里,生态廊道及景观总宽度约20 米,规划设计面积约为88公顷。同时考虑到整个碧道廊道对城市的渗透影响,研究范围则为整个水东湾新城。

2 规划设计

水东湾碧道的规划设计所遵循的思路从一开始就聚焦在“碧道+”的层面,而不是单纯的将关注点放在碧道自身约20米的宽度范围内的植物景观、慢行系统、活动空间等景观系统构建层面。笔者希望能够借本次水东湾碧道项目的契机,找寻水东湾未来的发展机遇。通过碧道的建设来重塑海湾和海岛的全域韧性安全格局,将碧道本身与碧道所串联起的不同的城市片区融合一体规划从而引领片区发展,同时在全国智慧基建的浪潮之下将此处碧道打造成为智慧化交通展示的示范地。据此,“碧道+”的三大策略应运而生,分别为碧脉、融城与慧道。

2.1 碧脉

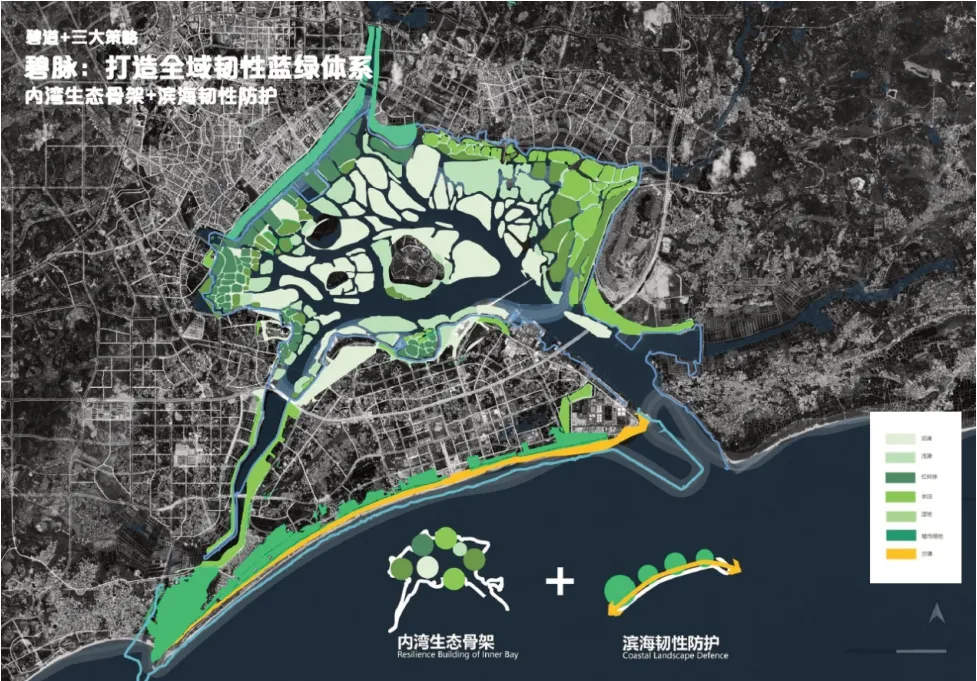

“碧脉”——构建全域湾海蓝绿体系,包括内湾生态骨架和滨海韧性防护带(图1)。该韧性蓝绿体系通过两步进行打造,步骤一为系统营造多级生态净汇体系,步骤二为构建区域生态安全骨架。

图1 全域湾海蓝绿体系

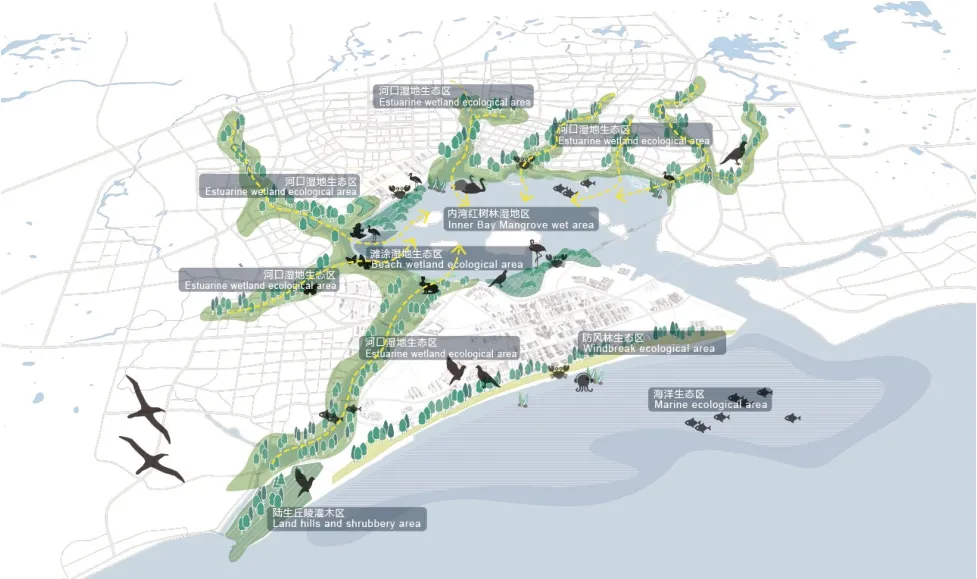

图2 全流域生态净汇体系

图3 区域生态安全骨架

从全流域的角度分析,场地中有水东河、寨头河、森高河、旦场河、歌美海五条河流汇入海湾,流域内还有三角圩水库、西湖、东湖三个湖泊。根据场地的汇水分析找出潜在的雨水廊道路径,结合场地中的河流通道编制成一个蓝绿网络,营造成为一个多级的净汇体系。蓝绿网络中包括有景观调蓄湖、海绵街道、绿色屋顶、污水处理厂、涵养农田、生态净化湿地等。这些绿色设施兼具有水源涵养、雨水利用、内涝消解、外潮抵御的多重作用(图2)。场地的生态本底良好,动植物种类较为丰富,但是各个生态斑块之间相对独立存在,缺乏联系,造成了区域生态斑块的破碎,生态价值没有得到充分的体现。通过碧道的生态层面的规划将破碎的版块相互连接,建立稳定的区域生态安全骨架,形成了河口湿地生态区、内湾红树林生态区、滩涂湿地生态区、防风林生态区、陆生丘陵灌木区、海洋生态区这六种生态分区,还共形成了七条生态廊道,增强了从河到海的连续生境演变(图3)。

2.2 融城

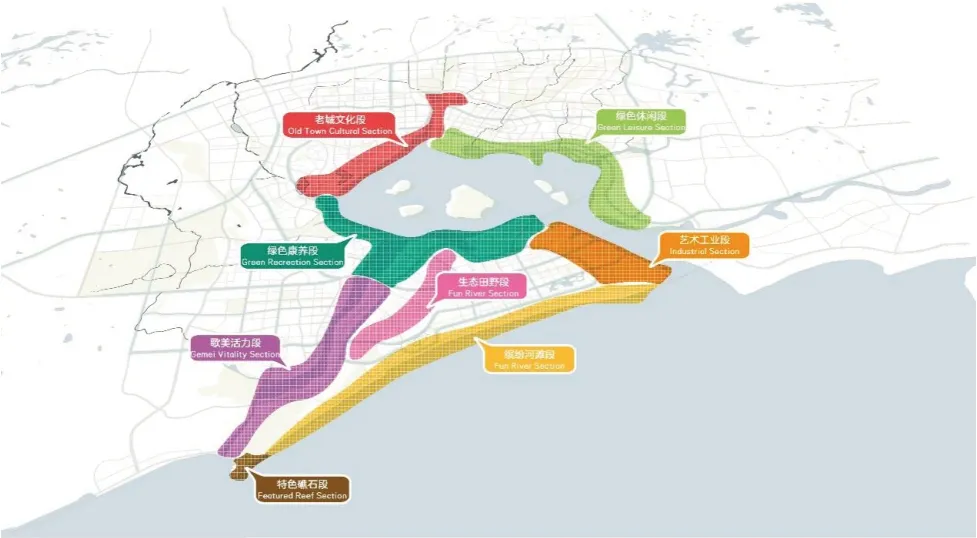

“融城”——多维城市功能赋值。水东湾新城包括了水东片区、陈村片区、海洋公园片区、歌美海片区和中国第一滩片区,每个片区具有各自的独特个性。碧道的规划充分与各个片区的功能相互嵌合,给每段碧道注入了独特个性,形成了从单一线性廊道到网状渗透融合城市的碧道网络的转变。

结合水东湾新城每个片区的特色,规划将碧道分为八大主题特色分区,串联起整个滨水片区的生产、生活、生态三生空间。老城文化段位于水东片区,以生活性服务、居住功能为主,是集居住、商业、酒店、教育文化、游憩等为一体的综合服务组团。绿色休闲段位于陈村片区,在以居住功能为主的基础上,引入多元化滨水活动,带动片区整体发展,构建滨水空间结构,营造多元生态、亲水体验塑造生态型堤岸景观,塑造多层次滨海建筑界面,依托现状堤坝,构建滨水慢行网络。绿色康养段位于海洋公园片区,以提升滨海新区的吸引力与宜居性为目标,通过构建开敞的绿化系统与滨水公共空间、打造滨海黄金旅游带、塑造多元化的滨海岸线、布局完善的人性化公共服务设施、打造多功能的商务休闲活动区等,从而提升城市的宜居性和舒适度。歌美活力段自然位于歌美海片区,此区不仅仅为住区,还应是具有旅居吸引力的特色地段营造适应于大尺度带状滨水带的多样化街区空间。打造多层次建筑景观界面,减少建筑对晏镜岭的遮挡,构建慢行网络,增强滨水空间与内部街区的联系。缤纷海滩段位于中国第一滩片区,以运动休闲项目为主,集旅游、养生、度假等为一体的动感沙滩。协调海-树-建筑关系,营造多样的滨海空间风貌塑造多层次滨海建筑界面。构建慢行廊道,打造滨海新型公共活动空间, 合理布局停车点位,解决停车难问题,优化生态防护林。生态田野段位于歌美海东侧的生态公园区域,将碧道与都市野趣体验结合,让周边生活的居民能够在工作之余来到此处的社区农场体验农耕、采摘等与自然亲密接触的活动。艺术工业段位于最东端,此处原为港口的工厂片区,随着产业的迁移,可将其改造成为后工业景观的创意园区。最后一段特色礁石段位于场地西侧的晏镜岭处,特色的礁石是此处独具特色的风貌,此处碧道以徒步探险体验自然风光为主题。(图4)

图4 主题特色分区

除了规划的特色主题分区,在融城策略中通过结合碧道策划全时玩转攻略,以多元体验的活动唤醒城市活力。根据水东湾独有的场地特色和当地文化,玩转攻略策划有传统节庆季、百越心跳文化节、蓝色嘉年华和蔬果马拉松,具体的活动有年例、冼太庙会、赛龙舟、百越IP设计大赛、沙滩音乐节、海滩电影大排档、挖蚝大赛和户外体能挑战赛等。

2.3 慧道

“慧道”——叠加充满未来智慧感的都市日常体验。随着社会的进步、经济的发展,旅游景区也在不断的改善软硬件设施,为游人提供更加高效、更加人性化的服务,智慧化的数字科技产品是当下被重点关注的领域。通过智慧系统助力基础设施搭建,通过未来智能科技引领日常体验,慧道智慧化观光体验共包括了自动驾驶、水上游船、观光列车等多种交通方式。

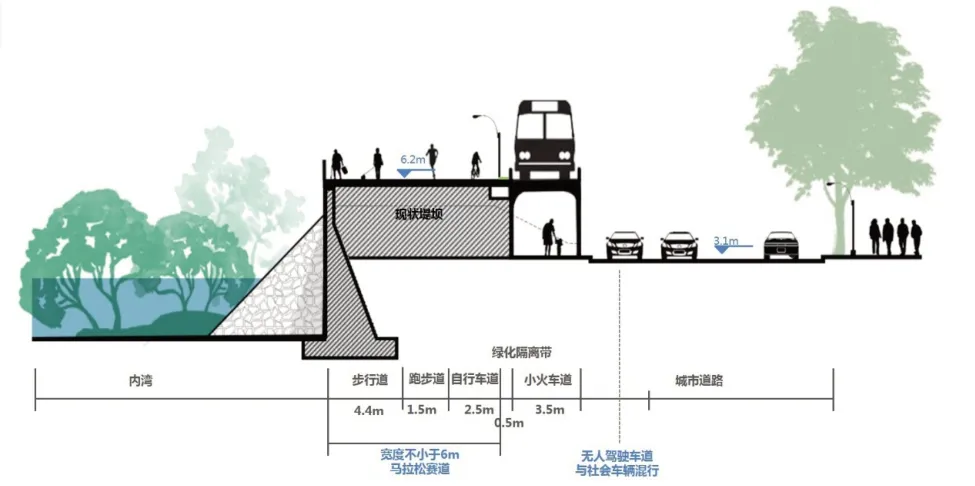

规划设计中打造了围绕内湾的无人驾驶观光小火车环线,为了增加在小火车上的观景体验,小火车轨道多数段设置于较高的标高处。紧邻现状堤坝设计架空轨道,轨道之下形成慢行的骑廊空间,能够遮阴避雨,提供了舒适的步行体验,而轨道之上是观光小火车路线(图5)。沿线在景点处共设置了六处自动换乘服务中心,可以进行不同观光交通工具的换乘。全段游览路线还串联有17个智慧化的碧道驿站,提供无人售卖、无人书店等新型游览体验。

图5 观光小火车轨道剖面图

3 总结

水东湾碧道规划设计与其他碧道项目不同之处,在于它从“碧道+”概念出发,探索了碧道建设与城市片区发展之间的相互关系。碧道不只是滨水的绿道,而是具有更多内涵的、能够与生态格局、多元生活、产业发展相结合的复合型廊道,它不是一个单一线性的空间,而是具有复合维度的多维空间。

对于在规划设计过程当中遇到的多种挑战,大多数时候现状的不利因素让我们难以实现完美的规划目标,比如有时为了一个贯通的体验,需要投入巨大的投资才能达到预期效果,那么这种完美的贯通体验是否应该去实现是需要认真思考的。所以笔者认为此篇文章提供的规划思路更适合在滨水城市规划之初就以此“碧道+”的概念进行规划思考,若是如此则能够以最经济的投资达到最理想的人居目标。