浅析清代四川水旱灾害时空分布特征

吕雨生

山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西太原 030000

自然灾害是当今世界面临的重大问题之一。据联合国发布的报告显示,全世界自然灾害发生总数在21世纪前期(2000—2020)大幅增长,尤其是气候类相关的灾害数量出现惊人增长。该报告指出,2000—2019年,全球共记录7 348起自然灾害,造成123万人死亡,受灾人口总数高达40亿,给全球造成经济损失高达2.97亿美元,自然灾害对人类生活造成的冲击将持续增长。中国是一个自然灾害频发的国家,据《中国水旱灾害防御公报2020》统计,近2020年因水灾造成全国7 861.5万人次受灾,279人死亡失踪,农作物受灾面积719万hm2,直接经济损失2 669.8亿元,占当年GDP的0.26%;因旱灾造成全国25省835.243万hm2农作物受灾,因旱造成粮食损失123.04亿公顷、经济作物损失169.81亿元,共有668.98万人、448.68万头大牲畜因旱发生饮水困难。随着全球气候变化和中国城市经济高速发展,对水旱灾害的应对及预防显得尤为重要,而研究区域水旱灾害可以有效预测水旱灾害发生的周期和重点发生区域,以进行重点预防。

四川地域辽阔,人口众多,自然条件复杂,气候差异大,大小江河纵横全境,大部分城镇沿江河兴建,盆地广大丘陵地区水低田高,加之降雨季节和雨量分配不均,为水旱灾害多发省。

中国自古以来自然灾害频繁发生,历朝历代的史籍中有大量关于自然灾害方面的文献记录,为研究历史时期的自然灾害提供强有力的文献支撑。由于保存完整的地方志和宫廷档案奏折史料为清代灾害史研究提供了便利。但学术界目前关于四川地区水旱灾害的研究较为薄弱,对于该问题,很大程度上停留在对水旱灾害史料的收集和整理方面,缺乏深入的研究[1-5]。清代是我国气候的宇宙期,是水旱灾害的多发期,也是四川地区农业经济高速发展时期。因此,以清代为研究时段,结合历史学与灾害学的研究方法,系统地研究了四川的水旱灾害,从而分析其时空分布特点。研究的史料来源,主要依据清代四川地方志、历史档案、官方文书、时人的笔记信札及报刊,中华人民共和国成立后水利部门关于水旱灾害的史料汇编、旱涝分布图集、今人著作等,力求数据统计的全面[6-9]。

1 清代四川水旱灾害的时间分布特征

1.1 水旱灾害的年际分布特征

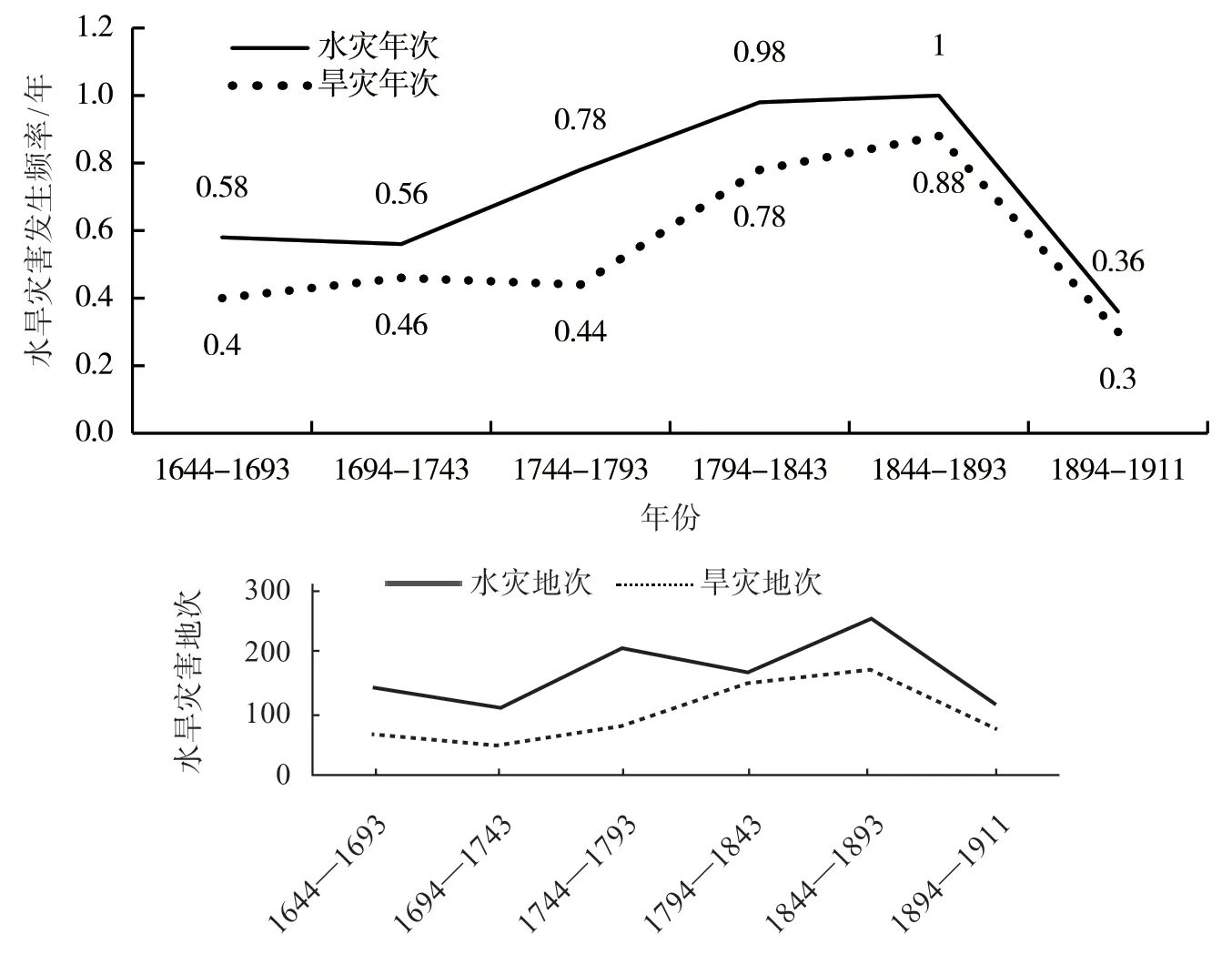

从古至今水旱灾害是四川地区发生频次最多、危害最重的灾害。通过查阅各种文献,统计自清顺治元年(1644年)到宣统三年(1911年)的268年中,四川发生的所有自然灾害中,发生水灾690次、旱灾630次、地震134次、雹灾172次、虫灾45次,因此可以看出四川发生的自然灾害中,以水旱灾害最为显著[10]。这一现象与清代全国自然灾害发生的频率大致一样。且四川地区有213年发生水灾,163年发生旱灾,水灾的发生频率为79%,旱灾的发生频率为61%。就整个清代而言,水旱灾害发生较为频繁,很多年份都是水旱灾害交替发生,有的地区甚至连年有灾,而水灾发生的频率要高于旱灾。下面笔者以10年为时间段来分析清代四川水旱灾害的周期性规律。

从表1可以看出,水旱灾害发生的年次频率呈逐渐增长的特征。1724—1743年这20年间水灾出现频次较多,是水灾发生的小峰值期。从18世纪末期开始,四川地区的水灾发生频率呈相对稳定状态,增长幅度居高不下,尤其是从19世纪后期至20世纪初,每年都有发生水灾,且其发生的地次也超过之前所有时段。在旱灾发生年次上,也呈现出逐年递增的趋势。1684—1703年一个小高潮,即1794—1813年间,20年间共计发生干旱灾害14次。从1830年至清代末年,干旱灾害在四川地区发生频率高,发生频次和发生地次明显超过清代初期。

四川水旱灾害在发生频率上有两大特征:一是总体而言,四川水灾、旱灾的发生频率都呈增长态势,水灾发生年次高于旱灾;水灾发生的年次和地次均高于旱灾,说明在四川省境内因水灾造成的受灾范围比发生旱灾引起的受灾范围大。二是水旱灾害发生的次数越来越密集,且由农业灾害而引起的水旱次生灾害的发生次数不断上升。这一现象虽然同历史记载有一定联系,但决定这一现象的根本原因是“灾害—农业生产—人类社会”这三者之间的对抗冲突的性质,即农业开发中对环境破坏的结果[11]。

从表1可以看出,1664—1683、1704—1723年是四川水旱灾害发生次数最少时期,结合图表水旱灾害发生地次连续发生次数在20次以上的统计结果可知,清朝初期(1644—1683年)和清朝中后期(1863—1903年)是四川水旱灾害的频发期,这与我国自然灾害的群发期基本一致。公元1600—1700年由于频繁而严重的自然灾害早为学者所关注,学术界称之为“明清宇宙期”。竺可桢[12]教授在《中国近五千年来气候变迁的初步探究》一文中指出,我国历史上最寒冷时期是17世纪,尤其是1650—1700年这50年为最为寒冷干燥。19世纪也是我国自然灾害的频发期,学术界称之为“清末宇宙期”,并与历史上其余3个自然灾害多发期夏禹宇宙期、两汉宇宙期、明清宇宙期,并称为我国自然灾害四大频发期[13-14]。清末宇宙期的顶峰是1861—1895年,与19世纪中后期四川水旱灾害多发期正好一致[15]。如道光十二年(1832年),四川大部分地区都遭遇水旱灾害,“收成不及五分”,“民多食草根树皮,饥民食蓬草”,这次灾害影响持续至道光十三年(1833),“秋无全收”[16]。

1.2 水旱灾害的季节分布特征

为明晰清代四川地区水旱灾害的季节分布规律,对清代四川地区各州府县有明确记载水旱灾害发生季节,以地区为单位进行统计分类(表2)。

从表2可以看出,清代四川地区四季共发生水灾690余次、发生旱灾共计643次。其中,夏季发生水灾402次,占总水灾的58%;秋季发生水灾248次,占总水灾的36%。因此,清代四川的水灾主要发生在夏、秋季,春季和冬季较少发生水灾。旱灾的季节分布与水灾略有不同,春季发生旱灾147次,占总旱灾次数的23%;夏季发生旱灾274次,占总旱灾数的43%;秋季发生旱灾174次,占总旱灾次数的25%。可见,清代四川地区的旱灾主要发生在夏季,其次是春秋两季,冬季则较少发生干旱。

清代四川地区水旱灾害具有季节分布不均和水热同期发生的特点,其是受气候和地形条件双重因素的影响。四川属亚热带季风气候,但由于地形起伏、山原交错,受海陆季风和青藏高原季风的共同作用。西南低涡是造成夏半年重大降雨过程的一种天气系统,西南低涡是在青藏高原和四川盆地特殊的地形条件下,在近地表1.0~1.5 km的边界层中形成的产物。由于高山深谷呈南北走向间隔排列,从南向北有“气旋性”弯曲,河谷地区水汽堆积,而四川盆地水汽又易于聚集,热量不易扩散,当南支强西风沿高原南部气旋性边缘东移,受到大地形的机械动力作用,产生气旋性涡度,有利于暴雨的发生,易形成洪涝灾害。冬季在蒙古冷高压控制下,四川盛行从北方吹来的冬季风,空气寒冷干燥,因而降水偏少,常有冬干春旱发生。夏季在太平洋高压和印度低压的影响下,盛行由南方海上吹来的夏季风,空气温暖湿润,水汽丰沛,因而多暴雨发生。

地形条件是导致旱灾发生的主要影响因素之一。四川盆地位于西藏高原东麓,北有秦岭,南有云贵高原,大巴山、华蓥山耸立于盆地东部,四周群山环绕,盆周与腹部的相对高差悬殊。因此,盆地区的天气变化,直接受到高原大地形的动力和热力作用影响。每年5月,在陕甘南部至四川盆地西北部有一个中尺度的反气旋,6月盆地北部仍在这一反气旋控制之下,这种反气旋流畅是青藏高原边界层摩擦作用的结果,气流通过侧向摩擦和地球曲率效应形成特殊的动力小高压,是引起四川盆地西北部初夏少雨多旱的一个主要原因。由于四川盆地特殊的地形条件,7—8月盛行夏季风,低层气流沿山地滑到盆地中部和东部,极易产生“焚风效应”。此时盆地内受太平洋副热带高气压控制的下沉气流的影响,2种因素叠置导致盆地东部干旱程度加重。

2 清代四川水旱灾害的空间分布

由于四川地区地理环境的复杂性,四川水旱灾害的分布呈现明显的空间特征,从表3可看出,清代(1644—1911年)四川各地区水旱灾害次数超过30年次的分别有嘉定府(水灾50年、旱灾46年)、叙州府(水灾45年、旱灾61年)、潼川府(水灾39年、旱灾49年)、重庆府(水灾92年、旱灾75年)、夔州府(水灾55年、旱灾48年)、忠州直隶州(水灾35年、旱灾40年)等6个州府。其中,水灾发生次数最多的是重庆府,其次是夔州府和嘉定府;旱灾发生年次最多的是重庆府,其次是潼川府和夔州府。因此可以看出,水灾频发的地区,其干旱灾害也十分多发,四川地区的水旱灾害具有在同一个地区交替出现的特点。

2.1 四川水灾的空间分布

为更直观地反映清代四川水旱灾害的空间分布特征,根据各地的水旱灾害发生频率绘制示意图(图1)。四川地区水灾主要分布在盆地中东部地区,在广元—雅安—叙永—奉节4县连成的菱形连线范围内,西部和西南部山地、高原地区水灾较少发生。其原因如下:一是以乐山、宜宾、遂宁为中心的盆地中东部地区是四川历史上著名的四大暴雨区之一[17];二是水灾发生受地形影响明显,一般山区发生洪灾概率较高,河谷盆地和低洼地带多发生涝灾,而四川省境内边缘地带水灾发生次数较少;三是多发区的水灾发生频率与沿城分布的大江大河的泛滥具有密切联系,成都府的金堂和嘉定乐山、夹江、键为等地处沱江中下游,是水灾多发区,“水灾一条线,旱灾一大片”这句谚语说明水灾沿江河流域呈线性发展的流域特征。如沱江流域在四川省内流域面积占四川省总面积的26%,而清代沱江流域水灾次数占四川省水灾总次数的比例高达44.57%。因此,四川水灾空间分布不均衡受江河涨落影响明显,流域性灾害频繁发生。四川主要受海陆季风和青藏高原季风的共同作用,因此降水时段分布不均,极易产生集中降水。四川城镇自古多沿江河而建,嘉定、成都、潼川、泸州等州府相较于四川其他地区而言,经济发达,人口稠密,一旦发生大规模降水,极易形成洪涝灾害。由于这些地区相对高差大,区内森林覆盖率较高,地表广泛出露碳酸盐岩,对地表水流有较强截留作用的“边缘地区”更易形成水灾。

图1 清代四川地区水旱灾害发生频率及地次

2.2 四川旱灾的空间分布

关于旱灾方面,清代四川发生旱灾频率较高的州府为重庆府、叙州府、潼川府,四川旱灾多发区集中分布在盆地内部和盆底地区,四川盆地是全省受旱最严重的地区,这些地区是四川工农业发展的中心地带,而川西南高原山地区则属于旱灾少发区。由于受到季风和四川盆地特殊地形的影响,旱雨季分明,西南季风若未及时到达盆地内部,再加上盛夏气温高,地表及水面蒸发量大,在川中东部地区极易形成干旱。对比统计的水灾多发区可发现,旱灾频繁发生的地区,其水灾发生也十分频繁,这说明水灾与旱灾具有一定相关性,四川历史记载中存在同一地区一年内或连续多年存在先水后旱或先旱后水、水旱灾害交替发生的现象。清嘉庆《四川通志》记载,康熙三十七年七月,嘉州、眉山、绵阳、灌县、新津、江油、平武河水泛涨,而西充、营山大旱,居民到数十里外汲水。在同一时段中,西洪东旱十分典型。嘉庆十一年三月,灌县、键为、乐山、富顺、江安大旱;而同年五月万源、通江大水;六月洪雅、綦江大水;七月珙县、巫溪大水;八月雷波大水,是同一年中东洪西旱的实例。

总之,四川水灾主要分布于大江大河沿岸,集中于沱江、岷江、嘉陵江的中下游地区,以广元—雅安—叙永—奉节4县连成的菱形连线范围内,旱灾分别范围与水灾基本一致。此外,清代四川水旱灾害的散布和迁徙现象十分明显。即水旱灾害在同一时间几个空间上不相连的地区发生,且随着时间的延伸,水旱灾害由甲地迁至乙地,总体呈插画状分布。这是由各地地形差异、生态状况和地区开发程度的差异造成的。

3 结束语

水旱灾害是四川地区所有自然灾害中发生频率最高、危害最严重的灾害类型之一,与旱灾相比,水灾在发生频次、地次方面较为突出。从水旱灾害的时间分布角度看,清代四川地区水旱灾害在发生频率上有两大特点:一是四川水灾发生年次要多于旱灾,且水灾发生频率越高,受灾面积相对越大;二是水旱灾害发生次数越来越频繁,且因农业灾害引起的水旱次生灾害的发生次数不断上升。四川水旱灾害的发生地次和年次总体上呈现上升趋势。19世纪中后期至20世纪初期是四川水旱灾害的多发期,从季节分布方面来看,水灾主要发生在夏、秋两季,干旱灾主要集中发生在夏季,其次是冬春连旱灾害;但是不同地区水旱灾害的季节分布呈现明显的地区差异,清代四川地区的水旱灾害具有季节分布不均和雨热同期发生的特点。从水旱灾害的空间分布方面看,清代四川地区水灾频繁发生的地区,其旱灾发生也十分频繁,水旱灾害的多发区集中分布于成都府、重庆府、潼川府等川东南经济发达、人口稠密的地区;且水旱灾害具有交替出现的特点,水灾在大江大河的流域范围内发生,影响范围相对小,而旱灾的影响范围相对较大,呈现“水灾一条线,旱灾一大片”的特点。

四川属亚热带气候区,受海陆季风和青藏高原季风的共同作用,形成复杂多样的气候类型。四川位于西藏高原东麓,北有秦岭,南有云贵高原大巴山、华蓥山耸立于盆地东部四周群山环抱,盆周与腹部相对高低悬殊,清初大量移民开始涌入四川地区,大量内迁的百姓虽然在一定程度上促进四川地区的经济开发,但到清代后期大量进入的移民加剧了四川的人地矛盾。以重庆府为例,农业耕地面积从康熙十年(1671)的82.67 km2增加至康熙六十一年(1722年)的3 895.9 km2[18]。盆地四周被开垦殆尽后,大量百姓涌入川西高原山地区,加之农牧业对土地的过度开垦,川西地区的高原山地区森林资源遭到严重破坏,导致水土流失,使得水旱灾害频发。因此,清代四川水旱灾害的时空分布特征不仅受到特殊地理环境的影响,还与清代四川各地的开发程度关系密切。