四川盆地及其邻区下二叠统栖霞阶层序-岩相古地理特征及油气地质意义

李明隆 ,谭秀成 ,杨雨,倪华玲,罗冰,文龙,张本健,肖笛 ,许强

(1. 中国石油天然气集团有限公司碳酸盐岩储层重点实验室西南石油大学研究分室,成都 610500;2. 天然气地质四川省重点实验室,西南石油大学,成都 610500;3. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,西南石油大学,成都 610500;4. 中国石油西南油气田公司,成都 610000;5. 中国石油东方地球物理公司西南物探研究院,成都 610213)

0 引言

四川盆地二叠系栖霞组白云岩是继下组合震旦系灯影组和寒武系龙王庙组气藏之后的又一重要的天然气战略接替领域[1],并在四川盆地西部(简称川西)台缘带及台内获得了勘探突破,相继发现了双鱼石[2]、平落坝[3]、高磨[4]等一系列栖霞组白云岩气藏。目前,学术界逐渐达成了该套白云岩储集层受丘滩相和海平面升降控制的早成岩期岩溶复合控制的共识[5-8]。早期由于资料丰度与资料点分布不均的影响,难以建立地表和地腹地层的准确对比,因而多针对盆内栖霞组开展层序地层研究和基于“单因素分析、多因素综合作图法”的古地理重建工作[9-15],提出了总体为开阔且西部受限的镶边台地以及碳酸盐缓坡两种主要认识[13-17],并认为古地貌受到加里东古隆起以及峨眉地幔柱隆升约束,有利相带具有“一缘一环带”,即川西台缘与环乐山—龙女寺古隆起分布的特征[18-20]。川西台缘带的提出对于台缘带双鱼石和平落坝的重大勘探突破和探明具有重要的实践意义。然而,栖霞组沉积期处于海西构造旋回挤压-拉张转换期[21],构造-沉积过程复杂,这导致对该区域特别是台内地区的岩相古地理认识一直存在分歧。究其原因有二:①通过类比塔里木盆地叠覆于区域性不整合面之上、从晚泥盆世—早石炭世的穿时地层单元东河砂岩段,下二叠统梁山组—栖霞组的碎屑岩-混积岩-碳酸盐岩的连续相变和叠覆于区域不整合面之上的持续海侵背景表明[13-16],作为岩石地层单位的梁山组往往作为 1个单独的三级层序解剖显然无法更好厘清栖霞阶的地层充填过程和构造古地理格局;②碳酸盐台地古地理重建过程中,往往忽略基于层序地层充填过程分析的构造古地貌重建及与岩性的耦合关系,致使编制的岩相古地理图对有利区带预测性和勘探生产指导性不强,从而很大程度限制了对非台缘地区栖霞组白云岩规模储集层的勘探进程。

2017年以来,随着盆内扬子克拉通北缘钻探资料日趋丰富和盆缘露头高精度自然伽马测定工作的开展,为重新认识四川盆地及周缘地层充填过程和构造古地理格局奠定了基础。鉴于此,本次研究优选区内446口钻井、129份野外剖面区域地质调查资料及 20条野外剖面实测资料,将下二叠统栖霞阶(梁山组—栖霞组)作为 1个有机整体予以解剖,以 Vail[22]经典层序地层学理论与方法为指导,在厘清层序划分和充填过程的基础上,重建古地理格局,恢复各层序岩相古地理及其演化,聚焦有利储集区带分布,以期为栖霞组进一步规模油气发现提供方向。

1 地质背景

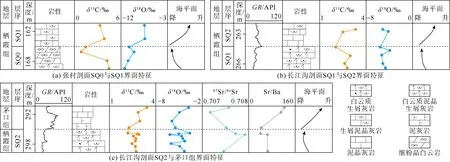

四川盆地位于华南板块西北部,周缘为安宁河、龙门山、勉略缝合线及城口等深大断裂所环绕[23](见图1a)。受加里东末期与海西期多次大规模构造抬升与剥蚀影响,下二叠统梁山组、栖霞组和中二叠统茅口组依次沉积于不整合面之上。梁山组超覆于区域不整合之上,与上覆栖霞组呈整合接触,为具有泥岩、砂岩、薄煤层的潮坪-沼泽-潟湖沉积环境[24]。栖霞组与上覆茅口组呈假整合接触,为具白云岩、(白云质)生屑灰岩、生屑泥晶灰岩、泥晶灰岩的浅海台地沉积环境[25]。华南栖霞组发育于整个空谷期[26],而基于川西栖霞组碳同位素组成曲线特征(见图1b),可以大致判断盆内栖霞组发育于空谷中晚期。栖霞阶的持续海侵使上扬子地区重新接受海相沉积,但盆地周缘高地甚至到栖霞组沉积晚期才开始接受沉积。而梁山组到栖霞组岩性具有“石英砂岩—钙质石英砂岩—砂质灰岩—生屑泥晶灰岩”的连续渐变特征[15-16],表明梁山组到栖霞组为一连续沉积过程。综合两者界线附近出现岩性渐变特征,认为梁山组与塔里木盆地晚泥盆世—早石炭世东河砂岩段具有相同的持续海侵超覆背景[27],梁山组是栖霞阶在此背景下的潮坪-沼泽-潟湖沉积体系,是一穿时的岩石地层单元[28]。基于这一认识,栖霞阶厚度可近似反映沉积前的构造古地貌特征。如图1a所示,盆地周缘存在厚度急剧减薄和增厚区,盆缘的康滇、神农架、汉南以及雪峰山地区厚度较薄,仅为20~80 m;而成都—绵阳、康滇前缘、江口以及宜昌地区厚度超300 m;盆地内部地层厚度一般为80~160 m。

图1 四川盆地及邻区下二叠统栖霞阶地层厚度及广元长江沟剖面栖霞组综合柱状图

2 层序地层特征与古地理格局

通过四川盆地及邻区的地表-地腹资料分析,首先识别栖霞阶的层序界面,搭建等时地层格架,进行层序划分,分析层序地层充填特征,进而在层序格架内研究栖霞阶沉积期古地理格局演化规律。基于岩性、电性和地球化学资料,在研究区下二叠统栖霞阶共识别出两种类型共 4个层序界面,其中梁山组底界、SQ3顶界为Ⅰ型层序界面,SQ0顶界、SQ1顶界为Ⅱ型层序。

2.1 栖霞阶层序界面特征

2.1.1 下伏地层与梁山组界面(SBⅠ)

栖霞阶底界,即梁山组底界为加里东—海西构造运动形成的不整合面,是典型的Ⅰ型层序界面(见图2a)。界面之下地层时代多变,盆缘多为石炭系,盆内多为寒武系—志留系;界面之上可见风化壳,向上逐渐过渡为梁山组潮坪—潟湖—沼泽相泥岩、泥质粉砂岩(见图2a)。界线附近伽马曲线正向漂移明显(见图 3a)。成像测井上,下伏地层静态图呈黄色中阻,动态图呈平行薄层状,可见穿层状褐色岩溶系统;上覆地层静态图呈褐色低阻,动态图呈平行薄层状,明暗互层(见图3a)。

2.1.2 SQ0与SQ1界面(SBⅡ)

SQ0与SQ1界面为短暂暴露的Ⅱ型层序界面。界面之下为细粉晶白云岩,或(白云质)泥晶生屑灰岩,且多具暴露溶蚀孔,而之上为薄—中层状生屑泥晶灰岩、泥晶灰岩或泥灰岩(见图 2b、图 2c)。伽马曲线具正向漂移特征(见图3b),此界面多为短期暴露面,界面之下碳同位素组成常具负偏移特征(见图4a)。

2.1.3 SQ1与SQ2界面(SBⅡ)

SQ1与SQ2界面也为短暂暴露的Ⅱ型层序界面。界面之下为(白云质)生屑灰岩、泥晶生屑灰岩、细粉晶白云岩或燧石结核灰岩,并可见铁质结壳、溶沟及溶蚀孔洞等暴露岩溶标志(见图2d—图2f);界面之上为相对低能的深灰色白云岩(见图 2d)泥灰岩、泥晶灰岩。界线附近伽马曲线具正向漂移特征(见图3c),成像测井上,界面之下静态图呈黄白色高阻,动态图呈块状,可见穿层状褐色岩溶系统;界面之上静态图呈黄色中阻,动态图呈平行薄层状,明暗互层(见图 3)。界面之下碳、氧同位素组成因为淡水淋滤改造的而具有负偏移特征(见图4b)。

图2 层序界面岩石学特征

2.1.4 SQ2与茅口组界面(SBⅠ)

SQ2与茅口组界面为一长期暴露的Ⅰ型层序界面。界面之下为(白云质)生屑灰岩、泥晶生屑灰岩,溶沟发育,部分地区还可见红色-黄色黏土层组成的风化壳;界面之上为茅口组灰黑色眼皮状灰岩(见图2g—图 2i)。界面附近伽马曲线具典型的正向漂移特征(见图3d)。成像测井上,界面之下静态图整体呈黄白色高阻,动态图呈块状,发育大量斑点状、穿层状褐色溶蚀孔洞;界面之上动静态图均呈低中阻平行中—薄层状,明暗互层(见图3d);碳、氧同位素组成常由于淡水溶蚀作用而在界面之下具负偏移特征;界面附近锶同位素组成由于海平面下降,陆源影响增加而上升;界面之下Sr/Ba值降低,表明海平面逐渐下降,界面之上则开始增高,是海平面上升的响应(见图4c)。

图3 栖霞阶各层序界面附近测井特征(Δt—声波时差)

图4 栖霞阶各层序界面附近地球化学特征

2.2 层序划分方案

在层序界面特征分析的基础上,将研究区栖霞阶划分为3个三级层序。为了跟盆内前人研究[16-17]统一,将3个层序从下到上标示为SQ0、SQ1和SQ2,层序由TST和HST组成,局部高地可缺失TST。研究区内栖霞阶沉积时间大约为5~10 Ma,按Vail的层序周期划分标准,三级层序对应的周期为0.5~3.0 Ma,因此,将梁山组和栖霞组作为整体划分为 3个三级层序在时间尺度上也是合理的。

2.3 层序地层特征

选取北西—南东向层序格架剖面,拉平SQ1与SQ2界面,以揭示区内栖霞阶层序格架内的地层充填规律。

北西—南东向剖面表明(见图5),SQ0具有非对称型的层序结构,并由小鱼洞向ST1井方向上超尖灭。SQ1由盆地西缘向雪峰山地区逐渐减薄,在冷水溪厚20 m,仅发育高位域,雪峰山地区则缺乏 SQ1。SQ2厚度整体由盆地中心向北西、南东两个方向逐渐减薄,盆内普遍厚75~105 m,而雪峰山地区仅厚30 m。

图5 北西—南东向栖霞阶层序地层横向对比图(剖面位置见图1)

根据前述的层序划分方案,对区内钻井与野外露头进行层序划分,并绘制出各层序厚度平面图。结果表明,SQ0仅分布于康滇前缘(镇雄—乐山地区)、成都—绵阳、江口以及宜昌地区。持续海侵使得SQ1整体覆盖于上扬子台地之上,仅在康滇、神农架以及雪峰山部分地区尚未接受沉积。SQ1厚度具有呈北东和北西厚薄分异的特征,其增厚区在SQ0 地层分布区继承发展,并向盆缘古隆以及盆内逐渐减薄;SQ1盆内厚度多为8~36 m,并盆内存在多个北东—南西、北西—南东向薄值区(见图6a)。SQ2仅在康滇地区(西昌地区)缺失,薄层低值区分布于BD1井—新基姑、汉中、神农架、狮子山剖面—冷水溪剖面地区;盆内主要存在长江沟—PT1井、GT2井—GS128井—Z1井以及WT1井—W114井—泸州—TT1井3个北东—南西厚层高值区,而四川盆地西北部的YB7地区同时存在向北西方向展布的趋势。SQ2厚值区展布大多与SQ1薄层低值区展布区域较为相似,仅在川东存在一定的差异(见图 6b)。

图6 栖霞阶SQ1、SQ2层序地层厚度图

SQ0、SQ1厚度较大时,发育非对称型的层序结构,海侵体系域的沉积厚度大于高位体系域,揭示其具有缓慢海侵—快速海退的海平面变化特征。就岩性而言,SQ0、SQ1持续超覆,因而地层厚度薄的区域代表越晚接受沉积的古地貌高地,且以相对高能沉积为特征(见图5)。SQ2同样发育非对称型的层序结构,但其高位体系域沉积厚度大于海侵体系域,揭示其具有快速海侵—缓慢海退的海平面变化特征。统计表明,SQ2厚度较大时,沉积能量较高的岩性占比较大,表明厚值区多为沉积前古地貌高地等高水动力环境。值得注意的是,康滇、雪峰山以及其前缘地区(如冷水溪剖面以及狮子山剖面)由于地貌较高,沉积可容空间不足,缺失部分层序结构而导致地层厚度减薄(见图5)。

根据不同层序的充填特征和沉积响应,指示盆地内普遍地貌较高,存在广旺、镇巴、川东3个局部洼地。

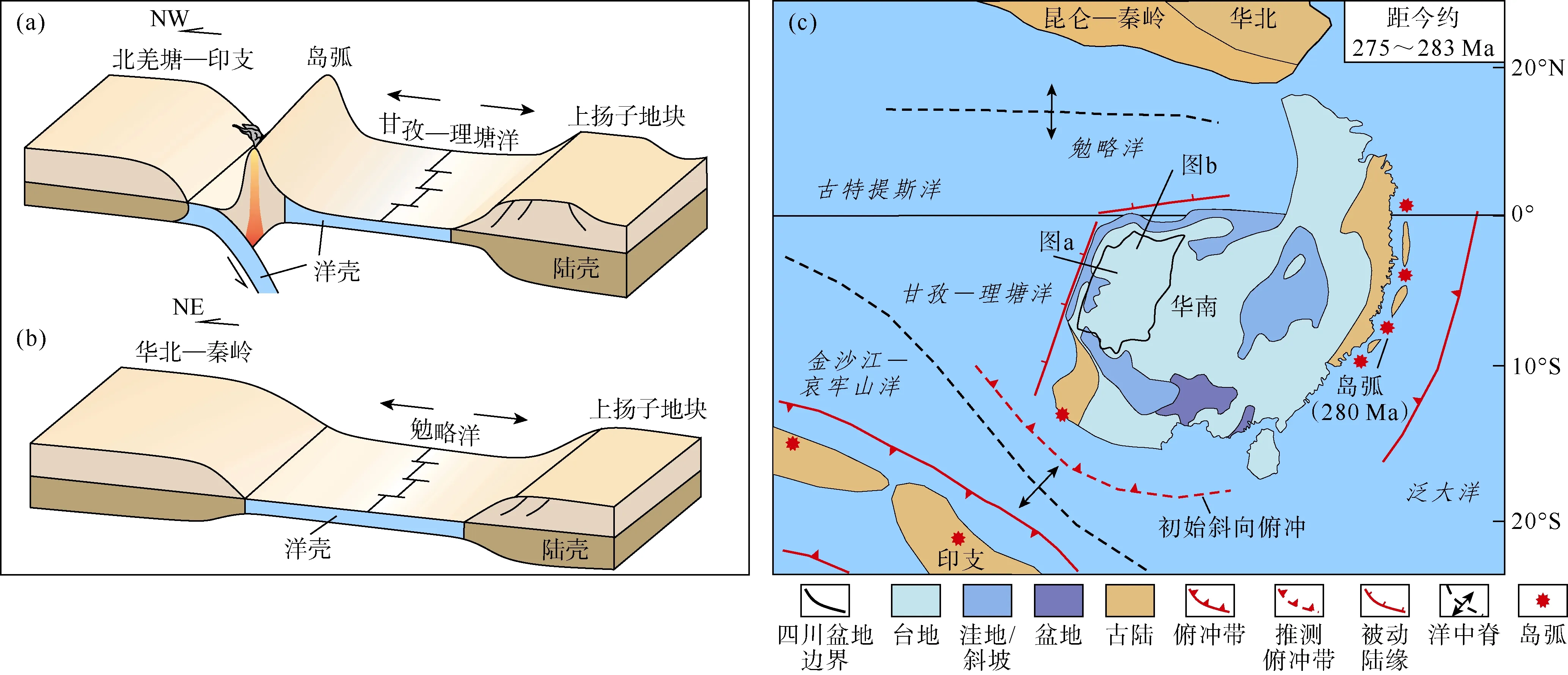

2.4 栖霞阶沉积期的构造环境

这样的古地貌特征可能与早二叠世多方向拉张应力相关。栖霞阶沉积期,上扬子地区为位于赤道附近的华南板块被东侧古亚洲洋(泛大洋)和西侧的古特提斯洋所环绕[30-31],并受到金沙江—哀牢山洋盆和勉略洋盆俯冲消减的影响,因而上扬子地区早二叠世持续海侵和台地碳酸盐沉积分异是对华南地区整体构造伸展沉降的响应。尽管古太平洋板块向华夏板块在距今约280 Ma已经开始向现今的华南东部发生初始俯冲,但下扬子(华南板块西部)地区的栖霞组以发育台地相为主,说明古太平洋的初始俯冲并未对华南地区地貌和沉积的分异产生显著影响。而受到古特提斯洋多岛洋俯冲增生的控制,金沙江—哀牢山洋盆向北(东)俯冲并在上扬子以西形成岩浆岛弧(义敦岛弧),导致早中二叠世在义敦岛弧以北、昆仑—秦岭地块以南和扬子板块以西形成以甘孜—理塘洋盆为主的弧后拉张洋盆[32-33](见图 7a、图 7c)。因此扬子板块西缘在早—中二叠世形成向西北拉张的被动大陆边缘,西南缘活动陆缘以东的康滇古陆山前至南盘江地区弧后拉张形成坳陷盆地。上扬子地块北侧的勉略洋自泥盆纪开始自西向东打开,从而成为被动陆缘的构造环境(见图 7b、图 7c)。

图7 早二叠世地球动力学模式示意图

综上所述,在这一系列拉张构造环境的影响下,研究区展现出整体为高地与洼地间互发育的古地貌特征。盆地内部依然存在较为明显高低分异,展现出南东—北西向为主、南西—北东向为辅,高低相间的棋盘状展布格局。

3 层序格架内栖霞阶岩相古地理特征

3.1 主要沉积相类型及特征

参考前人研究成果[6],并根据岩性及相序组合特征,认为栖霞阶整体以发育弱镶边的海相碳酸盐台地为特征,可划分为潮坪—潟湖、半局限台地、台地边缘3类沉积相具体细分如表1所示。

表1 栖霞阶沉积相类型简表

潮坪—潟湖主要发育潮下带外缘(简称潮缘)丘滩体、混积潮坪以及混积 潟 湖 3类亚相。潮下带外缘丘滩体主要分布于栖霞组下部,岩性以(砂质)白云岩、(砂质或白云质)泥晶生屑灰岩为主;混积潮坪主要分布于梁山组之中,岩性以(钙质)石英砂岩为主,偶见泥灰岩;潟湖岩性以铝土质泥岩、泥灰岩、泥质白云岩为主,偶见煤层。

半局限台地主要发育台内丘滩体、半局限海、台内缓坡、台内洼地以及台坪5类亚相。台内丘滩体岩性以岩性以白云岩以及(白云质)生屑灰岩为主;半局限海广泛分布于碳酸盐台地中,岩性以泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩为主。台内洼地主要分布于栖霞阶沉积前的相对低地,且SQ1、SQ2均有发育,岩性以泥灰岩、泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩为主,而台内缓坡分布于台内洼地外缘,仅发育于 SQ2,岩性以泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩为主。台坪分布于雪峰山前缘区域,仅发育于 SQ2,岩性以泥灰岩、泥晶灰岩以及生屑泥晶灰岩为主。

台地边缘主要发育台缘丘滩体与丘滩间两类亚相。台缘丘滩体仅仅发育于 SQ2,岩性以白云岩以及(白云质)生屑灰岩为主;丘滩间分布于台缘丘滩体之间相对低能的区域,岩性以泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩为主。

3类丘滩体则发育于不同特征的向上变浅序列中(见图8)。台缘丘滩体发育于多个向上变浅旋回中,其单滩体厚约3 m(见图8a)。旋回底部为丘滩间,岩性为(白云质)生屑泥晶灰岩(见图8c),向上变为台缘丘滩体,岩性为中粗晶白云岩,孔隙较为发育,见凝块幻影(见图8b)。台内丘滩体发育于向上变浅旋回中,单滩体厚度约1 m(见图8d)。旋回底部为半局限海沉积,岩性为生屑泥晶灰岩(见图8f),向上过渡为台内丘滩体的(白云质)生屑灰岩、中晶白云岩,生屑灰岩内常可见黏结结构(见图8e)。潮下带外缘丘滩体发育多个向上变浅旋回中,单个丘滩体厚约0.5 m(见图8g)。旋回底部为相对高能的潮下带外缘丘滩体,岩性为中—细晶白云岩,可见凝块幻影(见图8i),向上逐渐过渡为 潟 湖沉积,岩性为泥白云岩(见图8h)。

图8 栖霞阶丘滩相序列特征

3.2 构造-层序岩相古地理特征及演化

综合前述分析发现,总体持续海侵背景下,各层序期地层厚度与沉积古地貌密切相关,而相对高能的碳酸盐岩也与正形地貌密切相关,而通过老井复查、取心、露头、岩电特征统计编制的丘滩体厚度、白云岩厚度等单因素图件也印证了这两类岩性分布与古地貌高或环高密切相关。据此,以三级层序为编图单位,采用优势相原则,综合考虑古地理、古地貌与岩性岩相的关系,重建各个层序岩相古地理图。

3.2.1 SQ0岩相古地理

SQ0时期,海平面缓慢上升,由于加里东末期—海西期的剥蚀夷平作用,导致区内大部分地区地貌差异较小,整体上陆源供给较弱,所以仅在近陆地区发育混积潮坪沉积,洼地内由于海侵范围逐渐扩大,仅在底部发育初始海侵的陆源碎屑沉积,主体上以碳酸盐岩为主的半局限海和潮缘丘滩体沉积为主(见图9a)。

图9 栖霞阶各层序岩相古地理特征

3.2.2 SQ1岩相古地理

SQ1时期,海平面缓慢上升,沉积分异特征不明显,区内除康滇、神农架以及雪峰山地区以外,先期剥蚀夷平的广大地区快速为海水淹没,近古陆地区发育混积潮坪与潮缘丘滩体,而其他地区仅仅在SQ1早期发育陆源碎屑与风化壳相关的铝土质泥岩和钙质砂岩,向上海域逐渐扩大,陆源后退而相变为清水碳酸盐岩沉积。考虑本层序下部普遍存在不同厚度的陆源碎屑,但占比皆未超过 50%,根据优势岩相编图的原则,这一期岩相古地理图仍以反映高位碳酸盐岩沉积为特征(见图9b)。台内洼地岩性以泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩为主,缺乏高能沉积;潟湖主要分布于台地内部微古地貌低地,岩性为泥灰岩、泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩;台内丘滩体发育规模相对较小,主要分布在沉积古地貌高地,如汉南古隆以及冷水溪剖面—恩施地区,岩性为生屑灰岩、泥晶生屑灰岩,有时可见白云石化的穿层状斑块与硅质结核。研究区其余地区均为半局限海沉积,岩性以生屑泥晶灰岩以及泥晶灰岩为主。SQ1时期,海侵主要方向为北西—南东向,次要为南北向以及东西向。

3.2.3 SQ2岩相古地理

SQ2时期,由于晚古生代冰期的结束,海平面快速上升,为丘滩体发育提供足够的可容空间,使得研究区具有明显的沉积分异特征。该时期仅有康滇古陆地区未被海水淹没,其边缘存在环陆分布的混积潮坪以及潮缘丘滩(见图9c)。台内洼地分布于栖霞阶沉积前的镇雄—乐山、成都—绵阳、广旺以及川东部分地区。台内缓坡则环绕台内洼地分布。 潟 湖分布于原神农架古陆(瓦屋湾剖面地区)以及康滇古陆前缘的BD1井区域,岩性以低能泥灰岩、泥白云岩、泥岩为主。台坪则主要分布与雪峰山前缘(冷水溪剖面—恩施地区),岩性以较为低能的泥灰岩、泥晶灰岩以及生屑泥晶灰岩为主。 潟 湖与台坪分布区向四川盆地一侧均受到台内丘滩所围限,加之古地貌相对较高,沉积可容空间不足,因此沉积能量较低。四川盆地内部微古地貌高地以及环洼地边缘分布有大量台内丘滩体,常具有薄层白云岩发育,整体呈现出北西—南东向与北东—南西向的展布特征。台缘丘滩体主要分布于龙门山山前的长江沟剖面—PT1井一线地区,局部夹有丘滩间沉积。台缘丘滩体内厚层白云岩发育较为普遍,其分布区是栖霞组最重要的孔洞型白云岩储集层发育区。其余大部分地区则以半局限海沉积为主。该时期海侵方向与SQ1一致,主要为北西—南东向,次为南北向以及东西向。

4 油气地质意义

4.1 栖霞组丘滩体与有利储集层分布

此次研究通过对全盆及其邻区 158口钻井(岩屑与测井资料)与38个露头岩性资料复查发现,栖霞组普遍发育白云质岩类(白云岩、白云质灰岩/灰质白云岩),且其厚度分布与SQ2丘滩体分布具有良好的耦合关系(见图10),暗示了沉积作用在栖霞组白云质岩类成储机制中所占的重要地位。最新的研究认为,栖霞组的高能相带为特殊古环境背景之下的丘滩复合体沉积[34]。在海平面高频波动的背景下,可容空间不足导致丘滩体发生叠置迁移,使海水进一步受限,从而为白云石化提供了流体来源,这也为栖霞组白云岩多具典型的海源流体特征所印证[35-37]。同时,丘滩体建隆的正形地貌,常会因高频海平面下降而暴露溶蚀优储[38]。这样的成储过程不仅存在于台缘带,也普遍发育于台内丘滩带中,因此SQ2沉积期大规模发育的丘滩体是栖霞组规模性白云质岩类储集层发育的最有利储集相带。有利丘滩、白云质岩类储集层具有沿台缘带规模分布的特征。

图10 研究区栖霞阶SQ2白云质灰岩、白云岩厚图分布图

4.2 栖霞组有利储集区带划分

就目前勘探现状而言,川西北双鱼石栖霞组超深层滩相白云岩储集层与九龙山白云质灰岩储集层已经进入规模效益开发阶段[39],川西南地区 PT1井的突破预示着台缘带勘探已经从局部逐渐转向整体。而台内高磨—合川地区近年来也屡获突破,多口钻井测试与试采工作均揭示了台内白云岩薄储集层具有高产稳产能力。随着这些区块的勘探日益成熟,栖霞组下个有利勘探区带与方向的选择日益成为突出问题。

综合此次等时格架下恢复的岩相古地理特征与栖霞组白云质岩类的分布特征,结合目前盆地内栖霞组储集层发育特征,将四川盆地栖霞组划分为两类共 5个最有利储集区带(见表2)。将白云岩厚度大于15 m,并且沉积相以台缘丘滩体为主的地区划分为Ⅰ类有利储集区带,主要分布在川西地区的龙门山前带台缘带,其储集层岩性以厚层孔洞型白云岩为主。已建产的双鱼石气田位于该有利储集区带,是目前四川盆地栖霞组最重要的有利储集区。将白云岩厚度小于15 m,白云质灰岩厚度大于5 m,并且沉积相以台内丘滩体为主的区域划分为Ⅱ类有利储集区带,主要分布在成都—绵阳地区、广旺地区、川中—川南地区以及川东地区,其储集层岩性以薄层孔隙型、孔洞型白云岩/白云质灰岩为主。已探明的九龙山气田与高磨—合川气田分别位于环广旺与川中—川南地区(见表2)。值得注意的是,成都—绵阳地区目前钻井相对较少,川东地区钻井多位于背斜地区,钻井分布不均导致钻遇栖霞组台内丘滩体较少,但这些地区有限的钻井中依然有钻遇栖霞组薄层白云质灰岩储集层,且油气显示丰富,因此以上地区是下一步栖霞组台内薄层白云质岩类储集层勘探重点区域(见图11)。

图11 四川盆地栖霞组碳酸盐岩储集层有利区分布图

表2 栖霞组有利储集层发育区典型钻井储集层特征与天然气测试简表

5 结论

四川盆地及其邻区下二叠统栖霞阶(梁山—栖霞组)厚度分布揭示盆地周缘存在古隆/古陆,盆地内部则为高低起伏的构造古地貌格局。

栖霞阶可识别出2个Ⅰ型和2个Ⅱ型层序界面,据此可划分出3个三级层序,其中SQ0仅发育于盆缘4大坳陷,广大盆内地区则发育SQ1、SQ2,而盆缘4大隆起或古陆周缘仅发育SQ2层序或SQ1和SQ2层序高位域;层序充填具有从低洼区向盆内和高地渐次海侵超覆和下部层序或体系域缺失的特征,形成区域不整合面之上具碎屑岩到碳酸盐岩组合特征的层序结构,建立了梁山组由SQ0海侵体系域到SQ2高位体系域的大穿时层序地层充填模式。

栖霞组沉积期整体为半局限碳酸盐台地体系,丘滩体与白云质岩类和白云岩类与古地貌格局密切相关,总体具有沿高环洼发育的特征;其中 SQ0、SQ1主要为半局限海沉积,SQ2则以大范围分布于环洼地边缘与微古地貌高地的丘滩体为特征,呈现出北东—南西向为主、北西—南东向的棋盘状相带展布规律。

栖霞阶盆内发育南西—北东向与南东—北西向两组伸展构造,控制地貌呈现出南东—北西向为主、南西—北东向为辅分布,也控制了康滇古陆东侧以及绵阳—成都地区盆内地貌分异的形成;因而上扬子早二叠世持续海侵和台地碳酸盐沉积分异是对华南地区整体构造伸展沉降的响应,呈现出丘滩体高能带分布的特征。

四川盆地台缘地区厚层白云岩储集层依然是目前扩大勘探的重点领域,台内成都—绵阳、广旺以及川中—川南地区是下一步栖霞组白云质岩类储集层最有利的勘探区,川东地区依然存在发育白云质岩类薄储集层的物质基础,可作为潜在的勘探区域。

研究形成的“海平面升降、层序充填、古地貌、岩相”4要素适用于评区选带的油气岩相古地理编图方法,不仅拓展了岩相古地理研究手段,对进一步勘探和同类研究具有重要的指导作用。