近60年鄱阳湖东部湖湾水文连通变化及其对湿地植物与候鸟的影响*

熊丽黎,刘建新,李宽意,闵 翔,吴召仕,郭玉银,王仕刚,邓燕青,欧阳千林

(1:中国科学院南京地理与湖泊研究所,南京 210008) (2:江西省水文监测中心,南昌 330002) (3:江西省鄱阳湖水文生态监测研究重点实验室,南昌 330002) (4:中国科学院大学,北京 100864) (5:鄱阳湖水文水资源监测中心,南昌 330002)

水文连通指以水为介质的物质、能量及生物在水文循环要素内部或要素之间的传输转移[1-2],在湖泊洪水调蓄、水质净化和生物保护等方面发挥重要作用。水文连通性变化与水文情势相互作用,进而影响生境面积、湖泊植被静态格局和水生生物动态迁移、觅食和繁殖特征等[3-4]。维持连通性是河湖水系管理和健康维护的重要要求[5]。然而近半个世纪以来,在气候变化和人类适应性水文调控的影响下,湿地局部水文连通性严重降低,造成湿地面积急剧萎缩和功能严重退化,损害水域生态完整性,制约流域经济、社会、环境的协同发展[4,6-7]。Grill等构建了河流连通状态指数(connectivity status index),结果表明大坝阻隔及水库调节破坏了全球大约48.2%的河段水文连通性,影响了河流及河岸生态系统的自我修复能力[8]。因此,水文连通研究对于湿地生态环境评估与健康维护等显得尤为重要。

鄱阳湖是长江流域典型的吞吐型、季节性湖泊,水文特征季节性差异明显。涨水时,主湖区水流将营养物质输送至洲滩、碟形湖及湖滨带,水生动物也进入洪泛区觅食、繁殖甚至避难,退水时归槽水流带走腐殖质,鱼类等水生动物回归主湖区,有效维持了洲滩、碟形湖及湖滨带生物群落结构的稳定性[9]。碟形湖物种多样性丰富,是鄱阳湖80%以上候鸟(如白枕鹤(Ciconiaalba)、东方白鹳(Ciconiaboyciana)等)的栖息地和觅食场所[10-11]。湿地植物群落沿高程的分布特征是在多种环境因子综合作用下形成的,水文过程通常被认为是主导因子[12]。主湖区与碟形湖的水文连通变化迅速,对水位、淹没面积等的影响十分明显[13-14]。水文连通差异决定了碟形湖植被分布和生长特征的不同[15]。2003年以后,长江对鄱阳湖的倒灌量平均下降了近90%,主湖区枯水期提前且延长、枯水位进一步降低,导致洲滩湿地的出露时间延长[16]。根据1983年和2013年两次鄱阳湖科考成果,虽然因分布上下限拓宽各1 m,薹草群落面积增幅约为68.9%,但鄱阳湖沉水植物面积整体缩减37.7%,群落物种由5~8种降至3~5种,苦草(Vallisnerianatans)替代竹叶眼子菜(Potamogetonwrightii)成为优势物种[17]。

为了有效反映季节性洪泛湖泊水文连通状况,学者从不同角度提出了多种水文连通度的定量分析方法,如与水文特征相关的输移时间、换水周期等,与水动力特征相关的水沙通量、水流速率等,以及与生物相关的生物迁移能力等[18-20]。针对鄱阳湖季节性洪泛过程形成的河道-洲滩-碟形湖之间的水文连通过程,已有研究采用统计方法,引入水文连通函数(connectivity function)来表征湖区空间上纵向和横向水文连通程度的变化,并有效反映了湖区水动力学条件、碟形湖水面扩张和萎缩的程度[21-22]。结合水面积、水深、流速等水文参数,Li等基于湖泊洪泛水文水动力学,考虑连通性与生态环境指标之间的耦联关系,重新定义了水文连通性的概念及其意义[23]。基于连通的定义,围绕水鸟、鱼类、浮游藻类和大型底栖动物等,Tan等进一步探讨了鄱阳湖洪泛区水文连通与生态环境要素之间的联系,提升了对洪泛区水文连通及其生态环境服务功能的认识[24]。

目前,相关研究主要是基于系统和宏观视角,侧重于水文连通的变化过程和影响机理,研究方式多基于遥感数据或者模型模拟[25-26]。然而,针对大湖洪泛的典型区域,水文连通性的长期变化特征以及有关水文连通的影响研究尚需加强,基于长时间序列实测数据以及地理地形测量资料,聚焦不同时期的水文连通改变程度及对鄱阳湖典型洪泛系统水生生境的影响工作仍较为少见。同时1962-2002年鄱阳湖主湖区水位呈周期性变化且略有上升趋势,但受江湖关系变化的影响,2003年以后水位呈现显著下降变化且波动较为剧烈[15]。与南矶山等其他洪泛区不同的是,东部湖湾枯水期与主湖区存在水文连通出口仅有一处,为相对独立的水生态系统,水量交换特征与碟形湖类似,便于分析水文连通性改变程度以及潜在影响,且因地形和距离的差异而存在生态差异。因此,本文分析对比2003年前后鄱阳湖东部湖湾和主湖区的水文连通性变化及其影响,为进一步探讨碟形湖和洪泛区的水生态系统演变提供科学依据。主要研究目标为:(1)基于近60年实测水位数据以及近年湖泊地理地形测量资数据分析2003年前后主湖区水文变异程度及其生态效应影响;(2)从连通天数、发生时间等方面定量反映与主湖区的水文连通变化程度;(3)探讨水文连通改变对湿地植物分布及候鸟栖息的潜在影响,提出相关保护对策。对东部湖湾这一典型区域开展水文连通性变化原因及其对湿地植物、候鸟的影响研究,有利于揭示鄱阳湖洪泛区水文连通性及其对湿地植被、候鸟影响的长期变化趋势,为其水生态保护提供依据。

1 研究区与方法

1.1 研究区及数据

鄱阳湖东部湖湾,面积约为580 km2,占鄱阳湖面积的17.7%,系湖区最大湖汊(图1)。区域分布有企湖、珠池湖、白池湖、汉池湖等多个碟形湖,这些碟形湖的水量交换也受东部湖湾水文连通性影响。东部湖湾月平均水深变化范围为4~10 m,每年3-9月与主湖区保持良好的水文连通且存在着周期性的水量交换,9月中旬以后东部湖湾流向主湖区径流量骤减,10月中旬至次年2月与主湖区没有水量交换,仅在虎头渡口有径流流出。东部湖湾生长有薹草、芦苇等湿生植物以及竹叶眼子菜、苦草、黑藻(Hydrillaverticillata)等沉水植物,是鄱阳湖国家鲫鱼鲤鱼产卵场保护区和鄱阳湖都昌候鸟省级自然保护区。近年来,多次现场调查发现东部湖湾植被群落发生较大改变[21]。

图1 鄱阳湖东部湖湾位置及遥感影像图Fig.1 Location of theeastern bay in Lake Poyang and its remote sensing images

本文选取棠荫水位站和塘美水位站进行计算分析。塘美站位于东部湖湾,建于2018年7月;棠荫站位于鄱阳湖主湖区邻近东部湖湾,建于1961年11月。数据序列选取棠荫站1962年1月1日-2019年10月22日和塘美站2018年8月8日-2020年10月22日的逐日水位数据。利用塘美和棠荫两站同时期水位资料分析两站水位关系,基于棠荫站水位数据分析主湖区水文变异程度。鄱阳湖湖底地形采用2010年1∶1万实测高程数据。数据来源于江西省水文监测中心。

1.2 主要方法

水文变异会导致生物栖息地发生改变,Richter等[27]提出的IHA (indicators of hydrologic alteration)/RVA (range of variability approach) 法可定量评价生态环境水文过程,在河流湖泊水文变异及其生态效益评估中得到了广泛运用[27-30]。本文选择IHA/RVA法分析评价主湖区水位变异程度及潜在生态影响,进一步分析水位变异对东部湖湾和主湖区的水文连通关系的影响。从适宜生境面积、连通天数以及非连通期发生时间3个方面量化表征水文连通性的改变程度。其中,适宜生境面积表征湿地植被适宜生境的大小,连通天数可反映水量与主湖区的交换频次,非连通发生时间则在一定程度上体现越冬候鸟取食时间及范围。

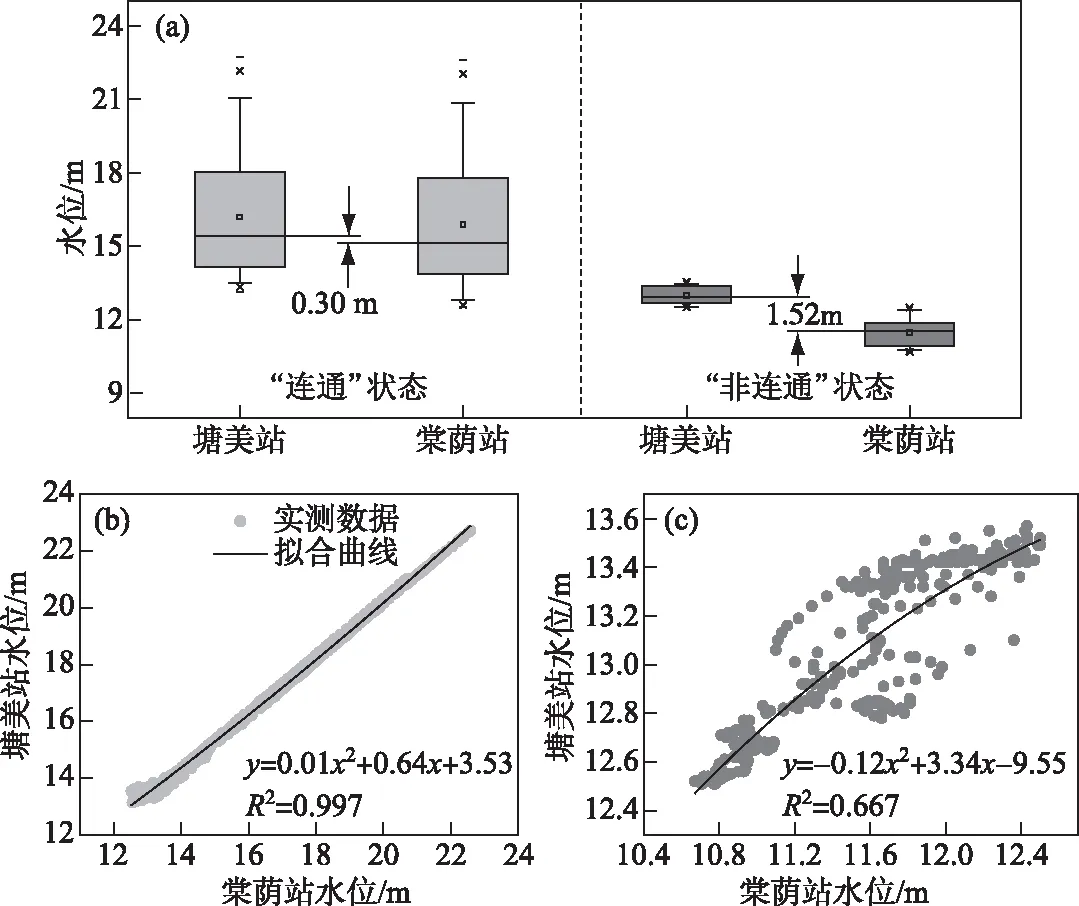

1.2.1 IHA/RVA法 因鄱阳湖区不存在断流情况,本文采用的IHA方法包括月平均水位、年极端水位、极端水位出现时间、高低水位频率和持续时间、水位变化率5组32个水文指标[30],可反映水文变化对湿地植物群落分布、生物觅食和栖息地塑造的影响程度(表1)。

表1 IHA评价指标及对湿地生态系统的影响Tab.1 Index of IHA method and their ecological impact on wetland

通常,RVA阈值上下限为参照时段IHA指标发生率的75%和25%,该范围可认为能满足水生生物生态需水的变动要求。湖泊水位变化程度可采用分项指标改变度(Ai)和整体改变度(A0)来表示,计算公式见式(1)和(2)。分项指标改变度指每个指标的改变程度,而整体改变度综合反映水位改变程度及其影响。当指标改变度小于33%时,属于影响程度较小的低度改变;当改变度大于33%并小于67%时,属于具有一定影响的中度改变;当改变度大于67%时,属于影响程度较大的高度改变。

(1)

(2)

式中,Ai为第i个指标的水文改变度;ei和e0分别为水位变化时段指标在RVA阈值的上下限之间的实际年数和预期年数。预期年数为阈值上下限的中间值(50%)与变化时段总年数(17年)之积,本文为8.5年。

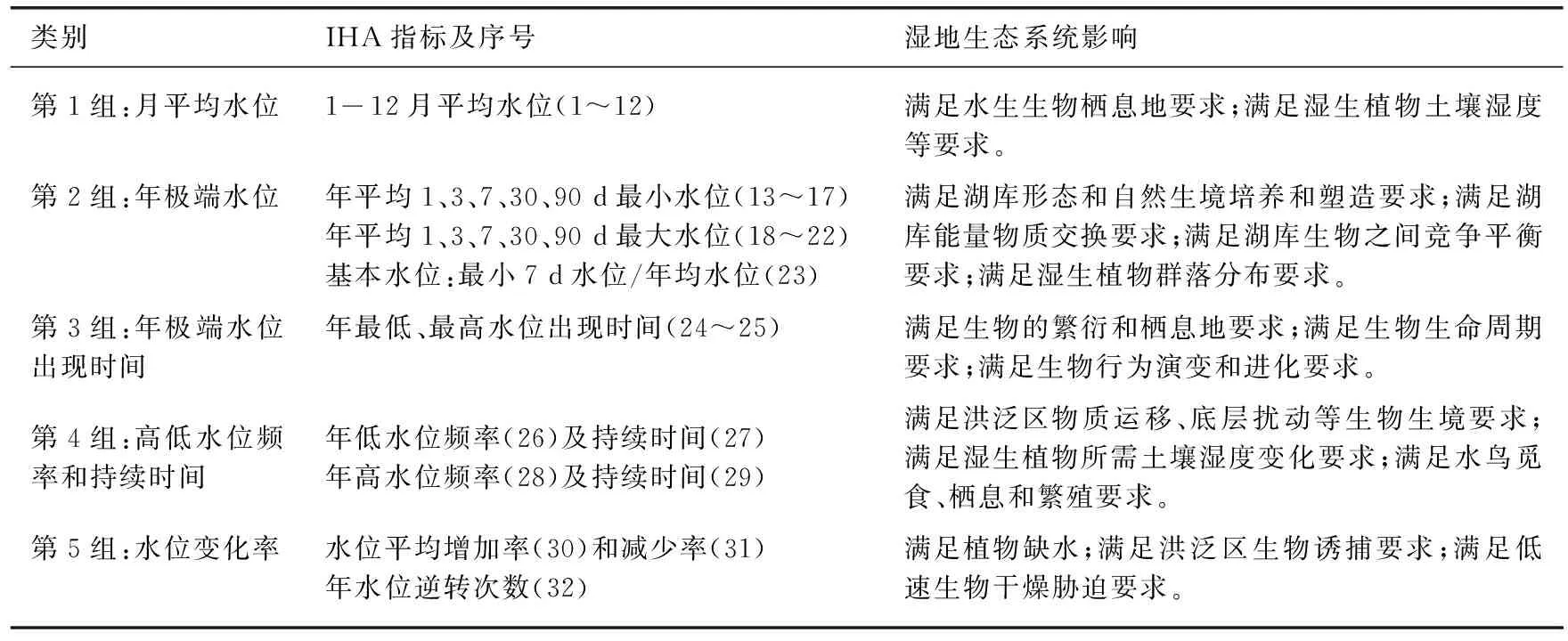

1.2.2 适宜生境面积与连通天数 利用ArcGIS 10.2从鄱阳湖东部湖湾DEM数据中提取不同高程的水面面积,建立东部湖湾水位-面积关系。东部湖湾湿生植物和沉水植物的优势种分别为薹草和苦草[31],是鸿雁(Ansercygnoides)、东方白鹳等越冬候鸟的主要食物来源[32]。薹草适宜生境主要取决于适宜淹没时长和适宜水深,分别为71~225 d和0.16~1.16 m[33-34];而苦草和大多数候鸟觅食的适宜水深分别为0~1.0 m和0.2~0.4 m。根据东部湖湾水位-面积关系曲线,利用不同水位差计算不同水位情况下的水深情况,分析薹草、苦草生长以及候鸟觅食的适宜水深范围对应的生境面积,建立东部湖湾水位与薹草、苦草生长以及候鸟觅食生境面积的关系,以反映东部湖湾适宜生境面积随水位的变化情况。此外,对于薹草适宜生境面积,在适宜淹没水深对应的薹草生境面积基础上,进一步考虑其对适宜淹没时长的影响。

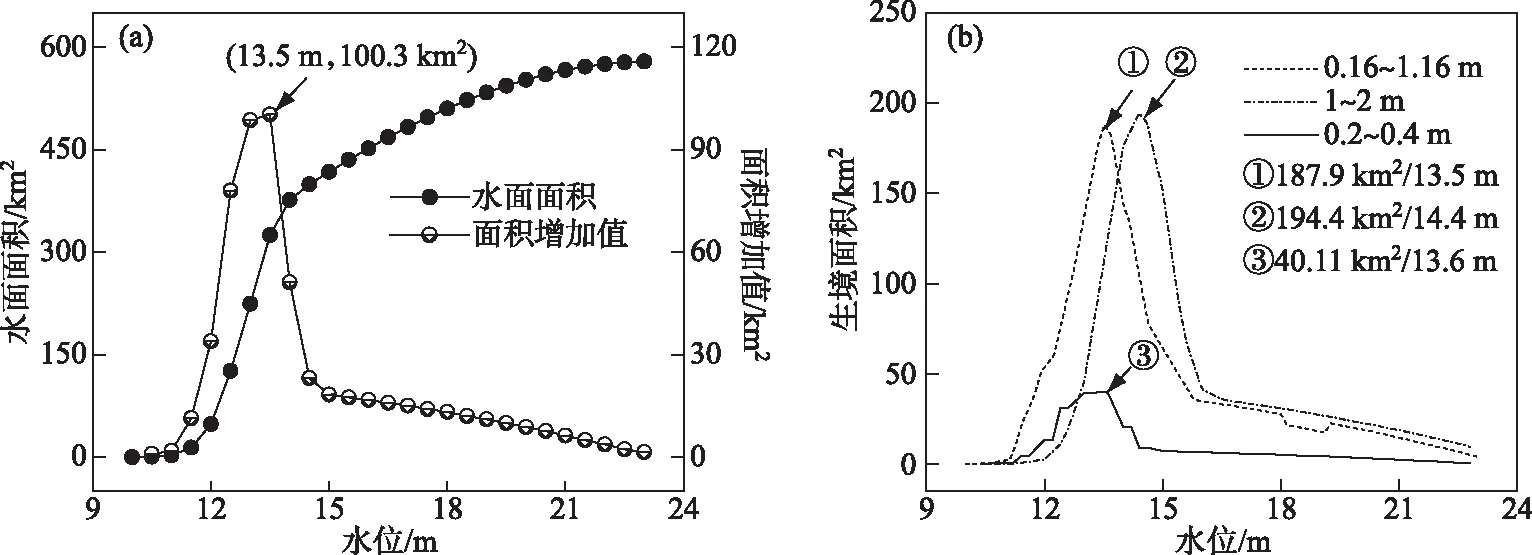

通常,每年3-6月鄱阳湖碟形湖与主湖区逐渐连通,7-9月保持高水位完全连通,10月后水位下降形成独立的子湖体。对比棠荫站和塘美站逐日水位变化,当水位高于阈值12.5 m时,东部湖湾与主湖区处于“连通”状态,两者水位保持同步变化;反之,当水位低于该阈值时,主湖区和东部湖湾处于“非连通”状态,两者水位变化存在着明显差异。当东部湖湾与主湖区处于“连通”状态时,棠荫站和塘美站水位变化相关性显著,可通过建立两者水位相关关系方程,利用棠荫站长序列的水位数据延长塘美站水位数据,为东部湖湾薹草、苦草生长以及候鸟觅食适宜生境面积的分析提供数据支持。根据东部湖湾与主湖区连通时的水位阈值,可统计获得研究时段内东部湖湾处于连通状态时各月份的平均天数,即月平均连通天数。

(3)

式中,L为一年的天数;Ωz转化为弧度,表示非连通期发生时间,弧度0、2π分别表示1月1日和12月31日。对于某时段,年内第l日(儒略日)处于非连通状态共计nl天,该时段非连通状态的平均发生时间和平均合成长度的计算公式为:

(4)

(5)

其中,

(6)

2 结果与分析

2.1 水位与水文连通关系

2.1.1 东部湖湾水位-面积关系 以塘美站为依据分析鄱阳湖东部湖湾水位与水面面积及适宜生境面积的关系(图2)。水面面积随着塘美站水位的升高而增加,但其增加值先增加后减少且大于15.0 m以后变化平缓,水面面积最大增加值为100.3 km2,相应的塘美站水位为13.5 m。不同水位薹草、苦草生长和候鸟觅食的生境面积呈先增加后减少的变化。当塘美站水位为13.5、14.4和13.6 m时,东部湖湾适宜薹草、苦草生长和候鸟觅食的生境面积达到最大,分别为187.9、194.4和40.1 km2,占相应水位水面面积的58.7%、49.3%和13.2%。在塘美站水位低于12.8、14.0和12.4 m时,薹草、苦草生长和候鸟觅食的适宜生境面积受东部湖湾水位变化影响较大;但水位高于15.6、15.8和13.2 m时,适宜水深对应的水面面积变化平缓,此时水位的变化对东部湖湾生境的影响较小。

图2 东部湖湾水位-水面面积曲线(a)及水位-适宜生境面积曲线(b)Fig.2 Curves of water level and area (a), water level and suitable habitat area (b) of the eastern bay

2.1.2 水文连通关系 根据2018年8月8日-2020年10月22日棠荫站和塘美站逐日水位数据变化过程(图3a)和东部湖湾水位面积关系,分析2018-2020年东部湖湾适宜生境面积变化过程(图3b)。从棠荫站和塘美站逐日水位变化结合实际调查可判断,棠荫站水位12.5 m为东部湖湾与主湖区水文连通的阈值。当棠荫站水位高于12.5 m时,棠荫站和塘美站水位保持同步变化,东部湖湾与鄱阳湖主湖区保持全面连通,属“连通”状态;当棠荫站水位低于12.5 m时,棠荫站和塘美站水位差异明显,东部湖湾脱离主湖区独立成子湖,属“非连通”状态。通常,每年3-9月东部湖湾与主湖区处于“连通”状态,年内其它月份多为“非连通”状态。当塘美站水位在13~16 m范围变化时,薹草和苦草生长适宜生境面积较大;而当塘美站水位小于13 m或大于16 m时,薹草和苦草生长的适宜生境面积急剧下降,而薹草主要受淹没时长不足或过长的影响,在东部湖湾的适宜生境面积消失。

图3 2018-2020年东部湖湾水位(a)与适宜生境面积(b)Fig.3 Daily water level (a) and suitable habitat area (b) of the eastern bay from 2018 to 2020

根据棠荫站和塘美站逐日水位变化,分析“连通”、“非连通”两种状态东部湖湾与主湖区的水位相关性,如图4所示。在水文连通状态,棠荫站和塘美站年内水位变化范围较大,约为9.0 m,但两者水位差始终保持在0.30 m左右,决定系数(R2)达0.997,可用于构建两站水位的函数关系。非连通状态通常处于枯水期,棠荫站水位主要受五河来水的影响,而塘美站水位则受到上游漳田河和潼津河来水影响,两者水位R2为0.667。非连通状态棠荫站和塘美站的平均水位分别为13.0和11.5 m,水位变化范围分别为12.5~13.5 m和10.7~12.5 m,为分析枯水期适宜生境面积变化提供依据。

图4 2018-2020年棠荫站和塘美站水位差异(a)以及连通状态(b)和非连通状态(c)的相关关系Fig.4 Differencess of daily water level (a), their correlation relationship under hydrological connectivity (b) and non-connectivity (c) between Tangyin Station and Tangmei Station from 2018 to 2020

2.2 主湖区水位变异程度

鄱阳湖主湖区年际年内水位变化较大,1962-2019年棠荫站年最高水位和最低水位平均值分别为19.2和11.3 m,2003年以后平均降低约0.7 m,水位差范围由4.4~10.9 m变为5.6~10.1 m(图5)。以1962-2002年为基准期,分析2003-2019年主湖区IHA指标改变程度(表2)。第1组月平均水位改变度为27.8%,2003年以后月平均水位都有不同程度的下降,12项指标中多数变化以低改变程度为主,其中 10-12 月为中改变程度;第2组年极端水位改变度为33.4%,11项极端水位指标为中低改变程度,其中年均1、3、7以及90 d最小值4项指标均为中改变程度,2004、2007和2008年年均7 d最低水位均下降至10 m以下,不同时长的最大值指标为低改变程度,但其下降幅度多数为1 m以上,处于16.5~18.5 m之间;第3组年极端水位出现时间改变度为65.8%,有90%以上的年份超过RVA上限值67%,平均提前约15 d,属于高改变度,而最高水位出现时间平均推后约5 d,属于低改变程度;第4组高低水位频率和持续时间改变度为30.6%,年高、低水位频率为中改变程度,相应地持续时间则为低改变程度,表现为低水位持续时间延长,平均增加6.5 d,而高水位持续时间缩短,平均减少6 d;第5组水位变化率改变度为77.1%,3项指标变异程度较高,其中年平均水位增长率和年水位逆转次数为高改变程度,而平均水位减少率为中改变程度。从32个IHA指标可知,低、中、高改变程度分别为19、10和3个,2003年以后鄱阳湖主湖区水位降低集中在枯水期的10-12月,同时存在着湖区低水位进一步降低且年水位波动频率增加的变化。水位整体改变度为40.2%,属于中改变程度,可导致洪泛区与主湖区的水文连通关系减弱。

图5 1962-2019年棠荫站年水位序列(a)及IHA指标(b)Fig.5 Water level series (a) and its IHA (b) of Tangyin Station from 1962 to 2019

表2 2003-2019年棠荫站IHA指标改变情况Tab.2 Summary on IHA of Tangyin Station from 2003 to 2019

2.3 连通状况及适宜生境面积变化

2.3.1 连通天数与适宜生境面积 分析1962-2002年和2003-2019年不同时段的平均水文连通天数变化(表3),2003年前后东部湖湾与主湖区年内不同时段水文连通时长均有不同程度的减少。1962-2002年东部湖湾与主湖区年均水文连通天数为291.0 d,而2003-2019年水文连通天数为244.8 d,减少了约46.2 d,变化幅度为15.9%。对于不同季度,10-12月水文连通天数的变化最大,缩短了27.5 d,变化幅度达46.8%,其次1-3月水文连通天数缩短了约8.3 d,变化幅度为16.4%,这主要由于10-12月和1-3月受长江与鄱阳湖关系的改变,鄱阳湖主湖区枯水期提前且低水时段拉长;4-6月和7-9月为丰水期,受流域“五河”来水以及长江水位顶托影响,两个时段鄱阳湖水位变化较小,连通天数缩短了5 d左右,变化幅度约为6%。2003年前后东部湖湾与主湖区年内不同时段水文连通时长均有不同程度的减少。

表3 1962-2019年东部湖湾与主湖区连通天数Tab.3 Number of days under hydrological connectivity between the eastern bay and the main lake of Lake Poyang from 1962 to 2019

对于薹草和苦草生长,分析1962-2002年和2003-2019年两个时期3-10月逐月适宜生境面积情况变化(表4)。对比2003年前后,3-10月东部湖湾平均水位下降了0.6 m,除了6月份水位不变以外,其他7个月东部湖湾平均水位均呈减少的变化,特别是9和10月,分别减少1.2和1.0 m。对于薹草适宜生境而言,2003-2019年较1962-2002年适宜水深相应的水面面积增加值最大的月份为9月,增加幅度为73.9%;而减少的月份为7月,降幅为4.1%。对于苦草适宜生境而言,2003-2019年较1962-2002年适宜水深相应的水面面积增加值最大的月份依次为9和10月,增幅分别为39.2%和21.4%;而减少的月份为3月和6月,降幅分别为10.4%和10.5%。2003年前后东部湖湾平均水位有所下降,薹草和苦草等典型湿地植物的分布将向湖中心转移,但其适宜水深对应的生境面积有所增加。

表4 1962-2019年东部湖湾薹草和苦草月适宜生境面积Tab.4 Monthly suitable habitat area for Carex cinerascens and Vallisneria natans in the eastern bay from 1962 to 2019

2.3.2 非连通天数与发生时间 分析1962-2002年和2003-2019年两个时期非连通天数和发生时间变化(表5,图6),结果表明东部湖湾与主湖区的非连通状态发生了明显的改变。1962-2002年东部湖湾与主湖区平均年非连通天数为74.2 d,而2003-2019年为119.5 d,平均年非连通天数明显增加,增加幅度达61.2%,其中2011年非连通天数达257 d,占全年的70%以上;1962-2002年东部湖湾非连通期平均角度为6.2°(1月6日),而 2003-2019年为-6.9° (12月24日),平均提前了约13 d,且2003年以后非连通期开始时间明显提前了1个月,大约提前至10月中旬;1962-2002年东部湖湾与主湖区非连通期从11月上旬至2月上旬,而2003-2019年则从10月中旬至2月中旬,两个时期非连通期合成长度分别为0.81和0.64,东部湖湾非连通状态在年内的时间跨度更长。

表5 1962-2019年东部湖湾非连通状态的变化Tab.5 Results on the non-connectivity between the eastern bay and main lake of Lake Poyang from 1962 to 2019

图6 1962-2019年东部湖湾非连通期天数(a)及方向(b)Fig.6 Days (a) and directions (b) under the non-connectivity between the eastern bay and main lake of Lake Poyang from 1962 to 2019

3 讨论

3.1 水文连通性变化的主要原因

本研究认为鄱阳湖东部湖湾近年来与主湖区水文连通性呈下降趋势,尤其2003年以来连通时间缩短,这主要受主湖区水位变化的影响。2003年以后主湖区枯水期提前且时间延长,枯水期水位下降,与前人关于鄱阳湖水位变化的研究[17]基本一致,表现为10-12月平均水位、年极端水位、年最低水位出现时间、高低水位频率以及水位变化率等水位指标发生中高度程度的改变。主湖区水位主要受到江湖关系、湖泊地形、气候变化等影响[36-38]。根据1973-2011年多时相卫星遥感数据分析结果,三峡工程蓄水运行引发的长江与鄱阳湖关系变化是近20年鄱阳湖汛末水位突变的重要因素之一[39],此外,2000年以后(特别是2003-2016年间)大规模的采砂造成湖盆局部形态发生改变[40],导致北部湖区湖底大幅度下切变深、局部扩宽,10和11月棠荫站平均水位分别下降2.81和2.05 m[37,40-42]。气候变化导致2003-2012年多年平均降雨量较1956-2002年偏少3.62%[38]。

三峡工程的运行以及采砂、气候变化不同程度改变了主湖区水位变化,从而引起洪泛区与主湖区的连通性,而东部湖湾作为受主湖区水位影响最为密切的区域,其水文连通性变化更为敏感且影响深远。

3.2 水文连通性变化对湿地植物和候鸟生境的影响

随着水文连通性的下降,东部湖湾水面面积呈现萎缩趋势,植被及候鸟群落结构及分布特征发生较大变化。2003年以后,水文连通性变化导致草洲提前出露,苦草、黑藻、竹叶眼子菜等沉水植物种类和数量有所减少,但薹草等湿生植物移向湖心且分布有增加的趋势,改变了湿地植物的优势物种和群落结构[43],鄱阳湖沉水植物分布上限降低1 m[17]。近年来,东部湖湾湿地植物的适宜生境面积整体上升,但对于沉水植物和湿生植物的影响各不相同,尤其在9-10月份恰好是薹草秋草生长期以及苦草的果期[42]。鄱阳湖汛末水位突变导致9-10月份鄱阳湖枯水提前、枯水水位下降[38-39],将减少淹没时间,适宜生长面积增加,有利于薹草等湿生植物生长,使其面积呈上升趋势。对于苦草来说,3和6月分别是其萌发期和开花期,适宜生长面积减少影响其种群生长,而9-10月适宜生长面积增加,但是汛末突变同时也使得水位下降幅度的增加,导致其原生长空间被侵占,新增的生长空间不利于新的个体萌发,整体压缩了沉水植物的生存面积,导致东部湖湾沉水植物群落密度和生物量反而下降[43]。该变化规律与鄱阳湖湿地洲滩植被整体变化趋势一致[17,44-47]。

湿地植物的丰富性和可取食性是白鹤、鸿雁、东方白鹳等越冬候鸟选择栖息地的重要条件。薹草群落是鄱阳湖湿地分布最广、面积最大的植被群落类型,它的嫩芽是越冬候鸟的重要食物来源。薹草是东部湖湾重要的湿地植物,水文连通性变化导致薹草等湿生植物移向碟形湖湖心,可能会导致鄱阳湖越冬候鸟种群和栖息地发生变化,以薹草嫩芽为主要食物的雁类(如豆雁(Anserfabalis)和鸿雁)种群增加明显[48]。每年10月主湖区适宜鸟类觅食的草洲尚未出露,浅水区的面积也相对较小,11月星子水位下降至10 m左右,洲滩和碟形湖与主湖区水文连通性逐渐变弱,水陆过渡带面积越来越大,12月至翌年3月份,星子水位逐步下降至6 m左右,碟形湖内沉水植被带达到白鹤等食块茎鸟类的适宜觅食水深范围,大量鸟类集中觅食[49]。对栖息地质量变化较为敏感的种群(如鹤类)觅食栖息地发生了转移,鄱阳湖越冬白鹤原来仅在碟形湖浅水区觅食,2010年首次发现在草洲取食下江萎陵菜的块茎和老鸦瓣的球茎。此外,近些年也发现越冬白鹤在湖区周边藕塘、稻田觅食的现象[50]。

3.3 对鄱阳湖管理的启示

在自然和人类活动的双重作用下,水文连通发生变化,使湿地原有的生态平衡被打破[51]。洪泛区是鄱阳湖重要的生态系统,其水文连通性的减弱与面积的萎缩将带来一系列的生态问题,如沉水植物的减少以及鸟类活动区域的转变等,必须引起高度重视。水利工程建设、采砂等人类活动以及气候变化引起鄱阳湖主湖区水位变化是东部湖湾水文连通性变化的重要影响因素。近年来,采砂活动得到较好的控制,而水利工程调度要考虑气候变化对水位的影响,还应充分考虑在3、6月沉水植物重要生长期以及秋冬季节的水位调控,并减少水位波动幅度,以进一步保护生态平衡。

4 结论

水文连通性是湖泊水文情势变化的重要组成部分,水文连通状况及改变程度很大程度上影响了鄱阳湖碟形湖及湖汊湿地植物群落和候鸟栖息地的分布特征。本文分析1962-2019年鄱阳湖主湖区水位的变异程度,定量探究东部湖湾与主湖区的连通天数和发生时间等水文连通特征的变化,讨论鄱阳湖水文连通性改变对湿地植物、候鸟觅食的潜在影响。

1)与1962-2002年相比,2003年以后鄱阳湖主湖区枯水期水位普遍降低,持续时间延长。从月平均水位、年极端水位、年极端水位出现时间、高低水位频率和持续时间、水位变化率5组32个水文指标分析,水位中高度改变指标为13个,整体改变度为40.2%,属于中度改变,对湿生植物和沉水植物的分布、候鸟越冬觅食栖息将产生一定的不利影响。

2)2003年以后东部湖湾与主湖区的水文连通发生了较为明显的改变,非连通期明显提前并延长。与1962-2002年比较,2003-2019年东部湖湾与主湖区连通天数减少了46.2 d,变化幅度为15.9%,其中10-12月连通天数的变化最大,变化幅度达46.8%;与主湖区的非连通期天数有大幅度增加,发生时间提前1个月且年内时间分布较为离散,可能导致薹草和苦草等湿地植物移向湖心且生长周期提前,越冬鸟类的觅食区域转移至主湖区的其他浅滩。

3)水文连通性改变将破坏鄱阳湖洪泛区现有的生态平衡,需要引起高度重视。采砂和水利工程建设是重要的影响因素,需要加强管理,科学调控,气候变化的影响也不容忽视。本文受篇幅和资料限制,对于东部湖湾湿地植被、候鸟研究主要基于文献数据,更加深入的研究还需要进一步调查,另外除水位变异影响之外,湿地植被还受到土壤、水动力条件、营养物质[52-53]等的制约,可将其作为进一步研究的对象。对于湿地植物和候鸟对适宜生境及维持适宜生境的水文连通需求、如何调控以达到水文连通要求等方面量化研究还需要进一步加强。