微囊藻毒素对凡纳滨对虾急性毒性的研究

黄兰英,张达娟,张树林,通信作者,马丞鸿,黄莺

(1. 天津农学院 水产学院,天津 300392;2. 天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300392)

凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)是目前世界上最重要的经济虾类之一,于1988年引入我国。因其具有适应力强、抗病力强、生长快及适合高密度养殖等优点,在我国养殖得到迅速发展[1]。2019年全球对虾产量530万吨左右,而我国凡纳滨对虾养殖产量高达181万吨[2],稳居全球首位。在凡纳滨对虾养殖过程中,由于养殖密度高、人工饵料大量投入等,养殖水体常呈现富营养化状态,并极易引起藻类尤其是蓝藻异常繁殖,从而产生以微囊藻(Microcystissp.)为主的蓝藻水华并释放微囊藻毒素(Microcystins,MCs),影响凡纳滨对虾的生长[3-4]。MCs是微囊藻属、鱼腥藻属(Anabaenasp.)等蓝藻产生的次级代谢产物[5],具有嗜肝性[6],可以破坏水生动物的肝细胞结构,导致肝细胞变形,引起肝功能失调[7-8]。MCs除积累在肝脏外,同时也存在于肾脏、胆囊、生殖腺、肠胃、肌肉等器官并产生生物毒性[9-10],严重影响水生动物的正常生长、繁殖及其他生理过程[11]。MCs在动物体内累积一般通过直接接触(腮和皮肤)、摄入产毒蓝藻或已经积累毒素的动植物[12-13]等途径实现。MCs存在多种异构体,以 MC-LR、MC-RR和MC-YR产量最大,分布最广,研究最深入[8,14],其中MC-LR为最常见且毒性最大[15]。因此,研究MC-LR对凡纳滨对虾的半致死浓度及毒性作用机制具有一定意义。不同生物对MCs的耐受性不同,与哺乳动物相比,鱼类对MCs具有更强的耐受性[16],如与家兔(Oryctolagus cuniculus)相比,鲫鱼(Carassius auratus)表现出对MC-LR更强的耐受性[17]。同种生物不同个体大小对MC-LR的耐受性也不同,如 GONÇALVES-SOARES等[18]研究了 MC-LR 注射(11.0±1.9)g凡纳滨对虾96 h的LC50为100 μg/kg;王鑫[19]表明MC-LR对(2.1±0.5)g凡纳滨对虾的LC50为123.21 μg/kg。虽然目前已有微囊藻毒素对凡纳滨对虾半致死浓度的研究报道,但受试对虾规格集中在2~15 g,缺少20 g及以上规格凡纳滨对虾的基础数据。本研究以20 g左右凡纳滨对虾为试验对象,采用不同浓度的MC-LR进行注射感染,计算不同浓度 MC-LR感染情况下凡纳滨对虾的死亡率及LC50,为凡纳滨对虾的科学养殖提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

凡纳滨对虾购于天津滨海新区海通江洋水产养殖专业合作社,体长(15.0±0.5)cm,体重(20±1)g,试验前实验室暂养5 d,暂养期间每天喂食1次,试验前24 h停止喂食。试验用水为曝气 24 h后的自来水,海水晶调配盐度至(7~8)‰,水温(22±1)℃,溶解氧(7~8)mg/L,pH 8.0~8.5。暂养期间每天更换1/3体积水,暂养结束后随机挑选大小一致、健康有活力的凡纳滨对虾用于急性毒性试验。

微囊藻毒素标准品(MC-LR)购于台湾Express(Express Technology Co.Ltd)公司,纯度≥95%。毒性试验前将标准品充分溶解于磷酸盐缓冲液(PBS)中。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

本试验设1个对照组和3个处理组,处理组分别注射浓度为50、100和200 μg/kg(每千克虾注射MC-LR量)磷酸缓冲液(PBS)溶解的MCLR,对照组不注射MC-LR(注射等体积 PBS),注射部位为对虾第二腹节下血窦处,注射剂量20 μL。各处理组及对照组均设置3个平行,每个平行分别投放30尾虾。试验期间不喂食,其他养殖条件与暂养时相同。从注射后开始,每4 h记录对虾死亡个数并及时剔除死亡个体(以对虾侧倒且附肢不运动为死亡标准),记录96 h内对虾死亡数。

1.2.2 微囊藻毒素配制及注射

MC-LR 用 PBS(NaCl 8 g,Na2HPO42.9 g,KCl 0.2 g,KH2PO40.2 g;蒸馏水定容至1 000 mL)溶解至一定体积配制成母液。按试验各处理组将母液配置为对应三个浓度。

1.3 统计分析

试验数据经过Excel 2010整理后,使用SPSS 26.0软件中Probit程序计算24、48、72和96 h的LC50及相应的95%置信区间,并计算药物毒性蓄积程度系数(MAC)[20]用于分析生物体对MC-LR蓄积和降减动态。安全浓度(SC)的计算公式如下:

SC=0.1 ×96 hLC50

式中96 h LC50为凡纳滨对虾感染MC-LR96 h后的半致死质量浓度值。

2 结果与分析

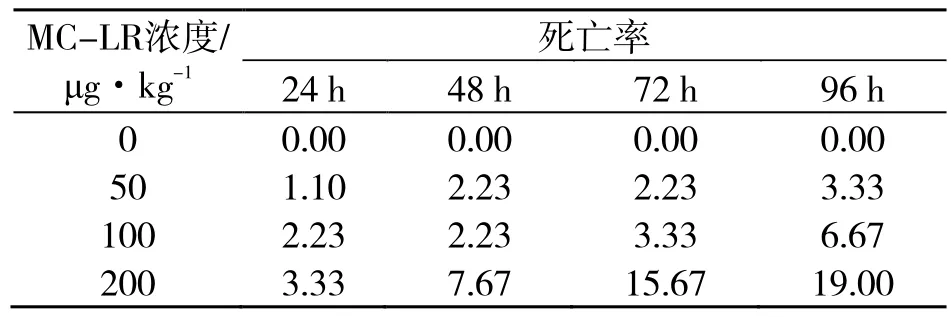

由表1可知,不同浓度MC-LR对凡纳滨对虾的影响不同。在96 h的急性毒性试验过程中,对照组中对虾未出现死亡情况,各浓度处理组对虾死亡率随 MC-LR浓度增加和试验时间延长而上升。200 μg/kg MC-LR浓度组96 h死亡率为19%。

表1 不同浓度MC-LR注射凡纳滨对虾后24、48、72和96 h死亡率 %

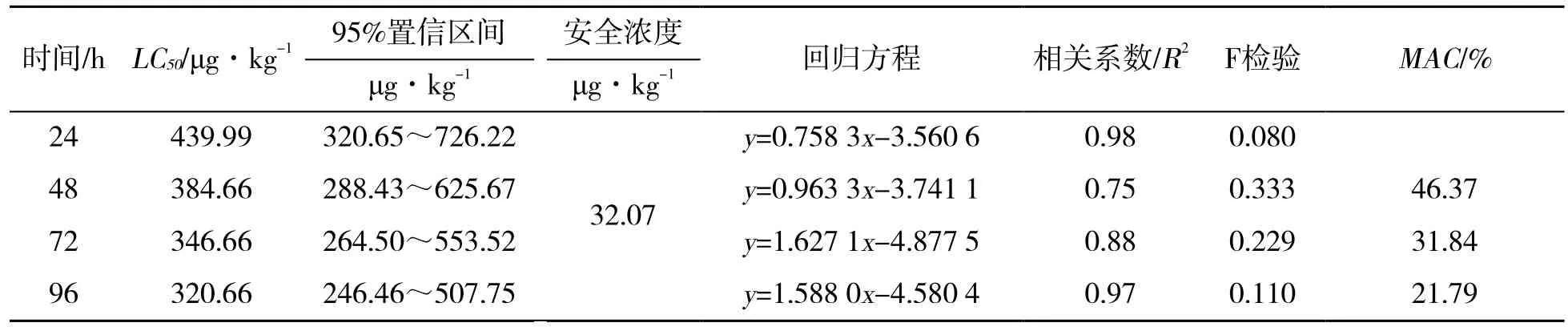

MC-LR急性侵染凡纳滨对虾时间越长,半致死浓度越低,MC-LR对凡纳滨对虾24、48、72、96 h的LC50分别为 439.99、384.66、346.66、320.66 μg/kg。MC-LR对凡纳滨对虾的安全浓度为32.07 μg/kg,药物毒性蓄积系数均为正值,分别为46.37%、31.84%及21.79%(表2)。

表2 MC-LR对凡纳滨对虾的急性毒性特征分析

3 讨论

MCs严重影响水生动物生长繁殖,限制水产行业的发展。目前已有大量MCs对浮游动物、虾、蟹和鱼类毒性作用研究[21-24]。半致死浓度是衡量毒素对动物急性毒性作用强弱的关键指标,半致死浓度与毒素毒性作用呈负相关。研究MCs对水生动物的半致死浓度为水生动物对MCs抗性研究提供依据。不同生物对MC-LR的耐受性不同,张学振研究表明 MC-LR对鲫鱼与家兔的半致死浓度分别为250和33 μg/kg[17],鲫鱼表现出对毒素有更强耐受性。MC-LR对白鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、罗非鱼(Oreochromis niloticus)的半致死浓度分别为270和790 μg/kg,罗非鱼表现出对毒素有更强耐受性[25];MC-LR对卤虫无节幼体12 h及 24 hLC50分别为 30.3(28.0-33.0)及 9.5(8.8-10.4)μg/mL[26]。MC-LR对不同种类的生物生化影响机制可能不同,所以不同生物对MC-LR的敏感度不同。本研究以0、50、100、200 μg/kg MC-LR注射凡纳滨对虾,发现MC-LR对凡纳滨对虾24、48、72和96 h的LC50(95%置信限)分别为 439.99(320.65~726.22)、384.66(288.428~625.669)、346.66(264.503~553.518)和 320.66(246.464~507.745)μg/kg。研究结果表明凡纳滨对虾对MC-LR具有较强的耐受性。

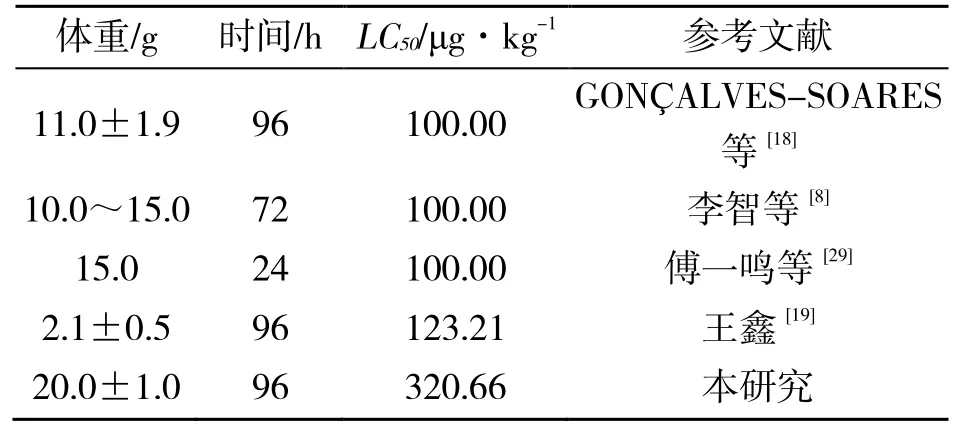

许多研究表明不同种生物对 MC-LR的耐受性不同,但同种生物不同个体大小对MC-LR的耐受性情况鲜有报道。MC-LR对凡纳滨对虾的LC50随对虾个体大小及感染 MC-LR的时间不同而不同(表3)。同种生物不同生长发育阶段及不同个体大小对外界刺激的耐受程度不同[27-28],凡纳滨对虾不同个体大小对MC-LR耐受程度不同。

表3 MC-LR对不同规格大小凡纳滨对虾急性毒性作用

毒物在生物体内的蓄积与降减程度是分析生物耐毒能力和评价毒物毒效的基础。药物毒性蓄积程度系数常用来分析生物体对毒物的蓄积与降减动态[30],其值越大,毒效蓄积程度越大,生物抗毒能力越小,致死率越大;其值为正值时,蓄积作用强度大于降减作用;其值为负值时,降减作用强度大于蓄积作用。本研究表明,MC-LR对凡纳滨对虾的药物毒性蓄积程度系数均为正值,表明 MC-LR在凡纳滨对虾体内的蓄积作用大于降解作用,且在24~48 h时出现最大值,表明这个时间段 MC-LR在凡纳滨对虾体内表现出较强的蓄积作用,即为死亡高峰阶段。过此阶段后,药物毒性蓄积程度系数下降,表明凡纳滨对虾对MC-LR的抵抗能力上升,毒性减弱。

水体富营养化导致蓝藻水华爆发,蓝藻爆发产生的MCs对凡纳滨对虾等水生生物的安全产生影响。低剂量 MCs对水生生物不具有致死效应,但易在水生生物体内富集[31-32],PRIETO等研究发现,低剂量MC-LR则会使机体经过长时间诱导而使机体产生防御反应,这种防御反应被解释为机体应对MCs感染而表现出的一种补偿机制,表现为抗氧化酶活性增加[33]。因此,低剂量MC-LR对凡纳滨对虾不具有致死效应,但会使对虾对MC-LR的耐受性增强。本研究所用凡纳滨对虾于7月底取自室外池塘,随着大量饵料投入导致水体富营养化及气温升高,蓝藻生物量及藻毒素释放量升高。本研究中凡纳滨对虾对MC-LR表现出更强的耐受性,可能是由于凡纳滨对虾在池塘中受到低浓度MC-LR感染而产生防御反应。

4 结论

凡纳滨对虾对不同浓度 MC-LR表现出梯度致死效应,其死亡数随MC-LR浓度升高而增大。MC-LR对凡纳滨对虾24、48、72和96 h的LC50分别为 439.99、384.67、346.66 和 320.66 μg/kg,表明凡纳滨对虾对 MC-LR具有较强的耐受性。MC-LR对凡纳滨对虾的药物毒性蓄积程度系数表明,MC-LR在凡纳滨对虾体内的蓄积作用大于降解作用,在24~48 h出现死亡高峰阶段,过此阶段后,药物毒性蓄积程度系数下降,表明凡纳滨对虾对MC-LR的抵抗能力上升。