城市更新区地下空间开发设计策略初探

——以徐州“城下城”遗址保护与展示项目为例

于飞

(徐州地铁集团有限公司,江苏 徐州 221000)

1 引言

我国的建筑学家、教育家、中国科学院学部委员(院士)杨廷宝先生认为,时代对于建筑创作是十分关键的。建设者的责任是创造宜人且合乎时代的环境场所,而人同样也需要知道他是谁、他在哪,从而获得庇护感,每一座城市的文脉就是使人了解“我在哪”的关键所在[1]。然而构成文脉的城市古迹却在现代化扩张的过程中不断消损,这种矛盾也是当下急需解决的问题。

本文所选实践案例是徐州市2021年以来的重点工程,其内容上不仅要完成遗产保护与展示等要求,同时该地段也对接了周边的诸多商业,具有现代化、高密度特点。如何实现新与旧的交融,开创古城新貌,延续千年彭城的“时代”,是挑战,亦是机遇。

2 发现:国内外案例经验

国外城市建设相对我国而言起步较早,但是在城市更新区地下空间开发所面临的问题而言,存在诸多相似的情况[2]。

罗马因古迹以繁多闻名于世,其贯穿古城的地铁C线项目因开口少、破坏古迹而饱受质疑,直到圣乔万尼站的建成开放,这座融合博物馆的地铁站成功地让历史文脉融入了地下公共空间。

1996年,北京东方广场施工过程中发现了上千平方米的古人类遗址,而后在原址建设博物馆。馆体通过两层钢结构解决了办公空间问题,并积极利用光效、声效等手法参与游客互动,是国内地下空间开发遗迹保护较为成功的实践。

一窥国内外更新区地下开发相关案例,基本也都遵循一定的开发原则:(1)地下空间开发过程中,将建设现场直接视为考古现场;(2)遗迹的关键节点统筹建设展馆;(3)综合利用现代技术,通过开敞结构与科技光影,最大化还原现场。

3 脉络:城市更新与古城文脉

谈及城市更新,吴良镛先生认为应当将其中重要部分的空间肌理进行梳理,做好保护和延续。当城市发展扩张面对千年文化古城徐州,自然要梳理大局,从文脉出发,慎之又慎[3]。

3.1 挑战与机遇

1949年后,“苏北煤城”徐州作为资源型城市,部分地区进入了老工业区衰落阶段。在资源型城市转型作为主流思想的今天,徐州贾汪区等老矿区更新改造已经做出了全国闻名的成绩,而以文化遗迹为主的老城区更新也需迈入崭新阶段。

徐州地下空间开发至今,将有6条地铁线路投入使用,在相似经济规模的城市中较为突出。因此,在历史古城定位的双重光环之下,当下徐州城市更新区地下空间开发面临严峻的挑战[4]。

3.2 千年历史文脉

徐州拥有2 600余年的城建史,虽历经久远,但总体城市格局基本都得到保留。核心城区范围内各处的遗迹节点,不仅分布密集,还呈现一定的规律性,其中就构成了一条千年展示轴线。这条主轴线北起黄河故道、南至云龙山片区,是徐州主城最为核心的历史文脉之一。

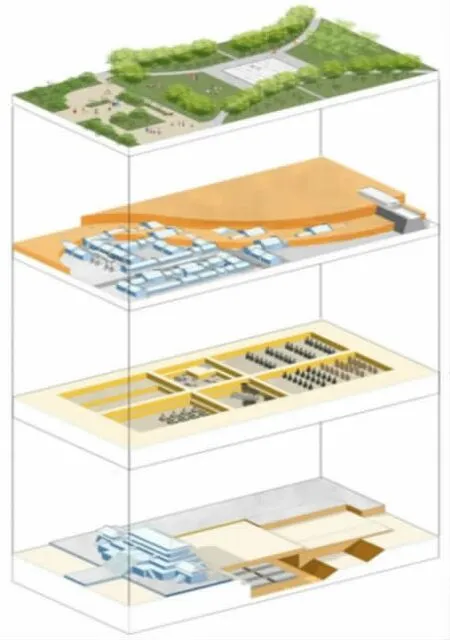

而在这条贯穿城市南北大动脉之中,位于其偏北端的彭城广场片区尤为重要,历经千百年改朝换代,彭城广场一直位于城之心脏,如今此处也是地铁1号线和2号线的交汇点,可见其重要性。而徐州历史上遭受过多次水患,这里也历经反复修建,加之泥沙堆积,形成独特的“城下城”奇观(见图1)。如何将“城下城”拿出来,讲出去,也是本次实践案例的重中之重。

图1 “城下城”示意图

4 延续:实践项目概述

4.1 还原“城下城”

一直以来,文物遗产保护与展示都必须遵循真实性、完整性的原则,并且能够保证其可持续使用,在现代社会发挥其应有的效益。从本项目伊始,便将最大限度地还原“城下城”遗迹作为首要任务之一,通过完整重现原有遗迹,做到对遗址风貌以及徐州古城历史的尊重。通过合理的设计,建立完善的展示陈列模式,依此营造沉浸式的观展体验。

在构思之初,通过规整的场地分区,结合流线穿插,使观光廊道紧邻展示区域,并围合出一个通透、敞亮的大空间——该处的考古大厅也是国内首例采用37 m大跨度无柱式空间设计,其目的是进一步提升考古现场的观赏性。期间廊道穿梭,游人在文物遗迹之上,获得了最为直观的现场体验,最大化地还原了历史空间格局。

在博物馆各个节点的展示区,流线设计上遵循历史顺序有序放置大量出土的残墙、家具等文物,引得游人在此驻足流连。城下城博物馆利用精巧的结构重塑地下空间,而又不破坏原有的核心展示区域,通过断层剖面、大量出土文物展示汉代及明清时期民居形式和街巷空间:明代的道路、院落、灶台、瓦砾,唐宋时期的盘、碗、盏,汉代的水井,一一向来往行人讲述徐州这段独特的历史,将“城下城”拿到了世人面前。

4.2 利用场地延续城市文脉

作为一个位处地下的公共建筑,从地上视觉角度而言,建筑形体不够突出,缺乏有力的建筑形体语汇展示空间,因此,对周边行人的吸引性较低,这也是地下博物馆设计上的先天困难之一。

本案巧妙地利用了弧形壳体顶盖设计,通过微微隆起的顶盖暗示地下空间的存在,同时一边与彭城广场相接,直接延续了城市广场的功能,犹如广场一端翘起的一页书角,吸引广场行人前往此处,更加对外彰显了下方博物馆的存在,引得潜在游客前往此地,进而形成一种增益循环。

整体格局上,本案结合广场场地,采用近似中轴对称布局,利用规整的几何形式呼应整个片区,既不跳脱原有格局,又显得端庄典雅,符合古遗址主题所需的文化氛围。从俯视角度也打造良好的城市界面,自然地梳理了城市肌理。

同时本案考虑到地下建筑通透性弱的先天不足,在场地南侧做出一个大尺度通天庭院,引入大量自然光线的同时,也将场地更好地贴合周边城市功能与景观,积极向外部渗透,极佳地融入了城市文脉。

4.3 历史格局的现代阐释

城下城博物馆坐落于繁华且现代化的徐州城中心区域,该片区之内人流量巨大,且车水马龙、高楼林立,而本馆自身功能定位则是展示古城遗迹,这也就使得新老对立的局面难以避免。本案设计之初非但没有刻意去回避这种对立,反而选择迎合这种新旧对比,利用其创造出一种新老对话、时空交错的场景,令游客置身其中,有别样感受。

为了在这片现代化的城市中心打造出一座新老交接的实体而不显得矛盾,从建筑细节用材到空间视野处理上都进行了考究的设计。建筑墙体多运用代表现代的清水混凝土构筑,而门头或藻井等多处则是采用了传统元素,虽然各自所代表的历史不同但是形式上规整划一,大量矩形线条勾勒出简洁的设计语言,互相交织下更能衬托出历史遗迹的沧桑厚重。建筑内部大面积引入自然光,不仅可以最大化地节约能源,也能塑造绿色生态的品质室内空间。同时,设计上将一街之隔的苏宁广场塔楼景观透过天窗引入室内,抑或是将地下庭院内放置的鳌驮石碑与其高楼同框,古迹与现代交融在一起,令人感慨良深。

4.4 让城市更新更有趣

本项目从原址一个较为平整的现场,通过对形体的掀起、下沉,组织出灵活的空间关系,达到最终引流的效果,目的是在不影响原有文脉格局的基础上,尽可能地将场所氛围营造起来,形成一个受欢迎的文化分享空间。而在内部细节的处理上,则是积极融入了场景变化,打造入口水影斑(视)、序厅光影流转(视)、庭院水声潺潺(听)、考古发掘区域(触)的多元感知体验,拉近游客与古彭城的时空距离,唤醒一段来自前年前的场所记忆。

4.5 建筑作为媒介:参与、发现、互动

地下空间从设计角度考虑本就存在较大的局限性,通风采光和施工成本都需要多加考量,城下城遗址博物馆在规划设计之初就以使用者的体验为核心出发,探讨如何利用现有空间资源,使游客在有限的空间内对遗址文化产生兴趣、进行互动,进而提升体验。

上文中所阐述的一些场景节点就包含了本人对于设计中融入发现、参与和互动因素的理解——利用简练的线条语言和灵活的构成形式,营造出极佳的“场所感”,目的是让参观游客的重心聚焦古彭城历史遗迹本身,而并非建筑或空间这个容器。通过建筑保持古城下城遗址与近代市民生活公园原有的空间关系,让遗迹保护成为城市文脉延续的主题之一,并非全部。最终,建筑作为媒介、“城下城”作为主题、市民作为参与者,共同完成城市文脉延续这一深刻目的所在。

5 结语

本文实践案例徐州城下城遗址博物馆与同属该片区的彭城广场改扩建工程同步进行,方案本身存在一定的挑战性,也经历了十数轮不断的雕琢与完善,从最终落地效果而言已经取得较大成功,而对于通过城市更新而延续彭城文脉来说,还需随着时间长河的浪花逐渐掏出真知。

城市地下空间开发不仅有推动经济发展的作用,还需保证其过程可持续,对于遗迹的保护和展示不仅是使古代文化融入现代生活最直接的形式,亦能维持这种可持续。回归最初的设计理念,“延续”本不是目的,而是一个随着时间不断发展变化的经历,其不同于“永续”的原因也在于此,“延续”没有量化,甚至没有确定的目标,但是可以给予人思考与探索的余地、让人回味的空间。