北朝到唐代陶瓷扁壶发展脉络探究

——以石家庄市博物馆馆藏隋代青釉扁壶为切入点

卓 倩(石家庄市博物馆,河北 石家庄 050011)

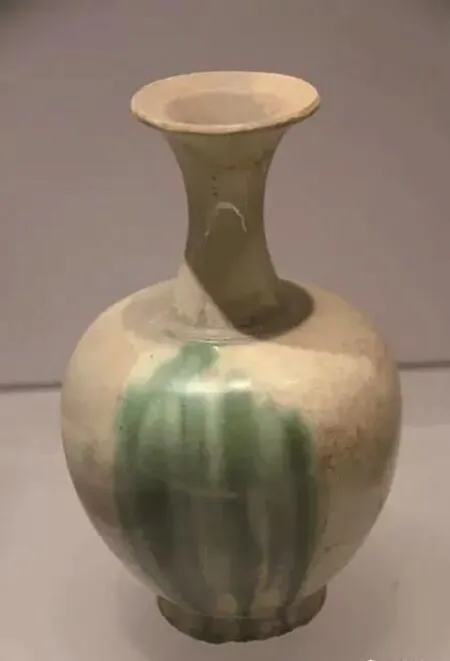

石家庄市博物馆(以下简称“石博”)收藏有一件隋代青釉扁壶。梯形口,扁圆腹,饼形实足稍外撇,造型稳重大方,腹部凸印雀鸟纹和变形葡萄纹,周围随形一周连珠纹,围成椭圆形开光,所施青釉不均匀,积釉处釉色较深,器型和纹饰都具有浓郁的异域色彩(图一)。笔者根据历年考古发现和文献资料,通过对出土的北朝到唐代的陶瓷扁壶信息进行梳理,发现北朝、隋、唐时期各地的陶瓷扁壶相互间既有明显的承继关系,又有自己独特的发展特征。其中,隋代扁壶明显具有承前启后的过渡作用。笔者现以石博所藏的隋青釉扁壶为切入点,从器物造型、装饰纹样以及釉彩工艺三个方面探究北朝到唐代的陶瓷扁壶发展脉络。

图一 隋青釉浅浮雕朱雀葡萄纹双系扁壶A面

一、器物造型

扁壶,小口,束颈,扁圆腹,是古代盛水和盛酒的器物,被人民用作日常生活用具,虽不是陶瓷器的主流产品,但从两汉到明清一直都有生产。

两汉魏晋时期,陶、瓷扁壶南北方都有发现,其中瓷质扁壶从东汉开始在江浙地区出现,根据历年出土扁壶排比,汉代扁壶基本为圆口,短直颈,长方形器身,肩上有双环耳,平底上附两条形器足。魏晋时期扁壶的造型有所改变,腹部为近似横置的椭圆形,喇叭形高圈足。

到北朝后期,北方突然出现了一种扁壶新器型,小盘口微敞,溜肩,杏核形壶腹、肩附双系,腹部模印胡人、驯狮、凤鸟、葡萄等纹饰,肩部有一圈项圈式连珠纹。北齐武平六年(公元575年)范粹墓出土的黄釉扁壶(图二)就是这一时期扁壶的典型代表。通过对历年出土器物排比,这一时期的扁壶造型不同于战国、汉时期的传统扁壶,前后继承的关系不明显,目前,学术界普遍认为这种扁壶应该是受西方同型金银器的影响。冯恩学认为:“这种扁壶是随着北朝时期大量的西域胡人迁徙到中国北方地区,把中亚和西亚的文化和审美观念带到中原地区而形成的新体系。垂腹的壶身,是来自胡壶的影响。”通过对比波斯萨珊金银器扁壶资料,5~7世纪,萨珊王朝金银器多是圆口、溜肩、杏核形垂腹、底座短,腹部有捶揲胡人乐舞、打猎、宴饮等场景式图案,颈部有项圈式连珠纹装饰。宁夏固原北周天和四年(569年)李贤墓出土的萨珊鎏金银壶就是当时从西亚过来的舶来品,在器型和纹样上都可见到范粹墓出土的黄釉扁壶的影子。

图二 北齐范粹墓出土黄釉扁瓶

到隋代以后,扁壶器型在北朝的基础上略有变化,如石博所藏的青釉双系扁壶、《千年邢窑》收录栾城出土的隋青釉扁壶以及河北邢窑遗址出土的隋代黄釉扁壶(图三)基本都是梯形口或直口,肩部变得丰满,壶腹由北朝时杏核状垂腹变成接近于椭圆形,最大腹径由下腹部移至上腹部,基部加宽加高,椭圆形实足稍外撇,胎体厚重,器型稳重大方。到了唐代以后,装饰华丽的三彩扁壶最具有时代特色,扁壶的器型在北朝的基础上又有显著变化,更具时代特色,口部出现花口,大鼓肩上多装饰两个凸出的花叶垂卷状或蘑菇状双系,最大腹径由隋代的上腹部下移至腹中部,外形轮廓更像一个苹果形,圈足更高,外撇,喇叭形,整个器型高大挺拔。1984年江苏苏州娄葑出土的三彩扁壶就是直口、细长颈、大鼓肩装饰唐草纹垂卷状双系、苹果形圆腹、高圈足外撇。唐代扁壶在隋代扁壶的造型基础上更多具有了盛唐气象,并衍生出双鱼形、上下两组穿孔的背带式等更具时代特色的扁壶器型。

图三 邢窑遗址出土隋黄釉扁壶

二、装饰纹样

北朝时期的扁壶不仅在器型上完全模仿西亚的金银器,纹饰上也是完全西化,如范粹墓出土的黄釉扁壶、北京故宫藏的铅褐釉乐舞扁壶以及河南洛阳出土的黄釉乐舞扁壶,主题图案都是腹部模印一群翻领窄袖、头戴胡帽的胡人乐舞场景,胡人、胡舞、胡人乐器,满满的异域色彩,但袁剑侠在《河南博物院藏黄釉扁壶的再审视》一文中认为,虽然这三个扁壶在纹饰内容上一致,但在表达方式上有区别,范粹墓出土的黄釉扁壶采用的是西方典型的近大远小的平行透视原理,线条的运用也与西方金银器人物刻画类似,是照搬西方金银器的阶段,故宫藏的黄釉扁壶与河南洛阳出土的黄釉扁壶在人物布局、线条运用、构图方式等方面已经初显中原审美特征。

进入隋代以后,扁壶纹饰逐渐呈现本土化特征,葡萄纹饰的变化就是表现之一。最早的葡萄种植起源于欧洲,西汉张骞通西域以后才开始传入我国,但隋唐以前,葡萄在中国还很稀少,还没有成为艺术创作的对象,大多数装饰有葡萄纹的物品都是舶来品。到了隋代,这种异域传入的葡萄纹开始出现在中原制造的器物上,如石博藏的青釉扁壶上就装饰有葡萄纹样。到了唐代以后,随着中西文化交流的加强,葡萄种植开始普及,葡萄开始进入寻常百姓家,葡萄纹样也得到更加广泛的应用,葡萄纹开始脱离西方的色彩,一改以往的含蓄表达,更加注重写实效果,多表现硕果累累的丰硕景象,被中国人赋予了丰收、繁茂、多子多福的吉祥寓意,葡萄纹至此完成了本土化过程,后作为传统吉祥图案流传不衰。

此外,隋代以后,扁壶上逐渐增加一些雀鸟、忍冬等中国传统装饰纹样,如石博藏的黄釉扁壶腹部就凸印一只展翅欲飞的朱雀。朱雀是中国秦汉以来流行的道教纹饰,是中国传统的装饰图案,此时被装饰在具有异域色彩的扁壶上,来自异域的扁壶开始“接地气”。到了唐代,扁壶身上的异域色彩逐渐淡化,更多装饰有中原特色的纹饰,如鱼子地、龙、凤、宝相花等,如河北廊坊文安县唐咸亨三年(672年)董满墓出土的三彩凤鸟纹扁壶(图四)腹部凸印一对高冠曲颈的凤鸟,凤鸟上部还有一只活灵活现的蟾蜍,周围环绕枝繁叶茂的缠枝花卉,富丽堂皇,构图舒朗大气,彰显盛唐气象,完全呈现本土化特征和时代特色。

图四 廊坊董满墓出土三彩扁壶

北魏到隋唐这一时段,连珠纹的构图方式也有一个清晰的演变。北朝时期,连珠纹同西方的金银器一起传到了中原地区。山西固原北周李贤墓出土的萨珊鎏金银壶、河南范粹墓出土的黄釉扁壶以及河南洛阳出土的黄釉扁壶都是颈部一圈项链式连珠纹,是北朝扁壶常见的装饰方法。到了隋代,颈部项链式连珠纹逐渐消失,腹部随形开光连珠纹逐渐成为主流,石博藏的黄釉扁壶、河北邢窑遗址出土的黄釉扁壶以及陕西西安李静训墓出土的白釉扁壶都是腹部装饰随形连珠纹开光。进入唐代,扁壶上随形连珠纹边框逐渐减少并消失。

三、釉彩工艺

铅釉是指以铜、铁氧化物为着色剂、氧化铅为助熔剂的一种低温色釉。我国的铅釉技术从西汉开始出现。东汉时期墓葬中出土大量铅绿釉的耳杯、陶楼等陪葬明器,说明铅釉陶在东汉时已非常盛行。魏晋十六国时期,北方长期战乱频仍,铅釉陶生产衰微。北魏建国后,随着经济恢复、社会稳定,北方的铅釉器烧造手工业迅速发展起来。尤其是东魏、北齐时期,邺城和晋阳(太原)作为并重的两大政治中心高等级墓葬如太原的徐显秀墓、娄睿墓、安阳的范粹墓以及河北景县封氏墓都出土了大量精美的铅釉陶瓷器。北魏铅釉器常被看作釉陶器复兴的标志和唐代釉陶及三彩釉陶器的发源。

北魏后期,铅釉器的施釉方式与以往相比又有了进一步的变化,开始出现复色釉,有些在白釉、黄釉上施加绿彩有褐彩条纹斑块,黄、绿、褐同时使用等,如太原娄睿墓出土了一件带有褐色和绿色条纹状装饰的白釉盂,安阳范粹墓出土的白釉绿彩长颈瓶(图五),多色釉的出现改变了汉代以来单色釉的传统,是装饰技艺提高和审美趋势改变的结果。

图五 北齐范粹墓出土白釉绿彩长颈瓶

隋到初唐,仍然继承南北朝时期的铅釉传统,多为黄釉、绿釉等单色釉。如邢窑遗址出土的隋黄釉扁壶釉色匀净亮丽、石博藏的隋黄釉扁壶釉色发青黄,铅釉器在北朝的基础上稳定发展。到唐代中期以后,迎来了铅釉器发展史上的巅峰时刻,诞生了大名鼎鼎的唐三彩,唐三彩是一种以铅为助燃剂的低温色釉,黄、绿、白等各色釉彩交融流淌。如连云港出土的三彩牡丹扁瓶,通体黄、绿釉相间搭配,廊坊文安县董满墓出土的三彩凤鸟扁壶黄、绿、白三色釉彩装饰,绚烂斑斓,一展大唐盛世繁华,但它们的源头还是北魏时复兴的铅釉器。袁剑侠在《河南博物院藏黄釉扁壶的再审视》一文中指出,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆馆藏的隋初期绿釉扁壶与陕西合阳县三井乡出土的三彩扁壶在造型、构图、纹饰等方面有诸多相似性,但后者为三彩铅釉器,这从一个侧面反映了南北朝时期单色铅釉与隋唐时期三彩铅釉的承继关系。

四、小结

从北魏到隋唐,陶瓷扁壶走过了一个渐变的发展历程,本文以石博所藏的黄釉扁壶为切入点,综合分析北魏至隋唐时期各地出土的扁壶特征。在器型上,北魏时主要是模仿西方金银器,到隋代器型变得敦厚稳重,到唐代变得高大挺拔,并衍生出双鱼形、穿带形等新器型;在纹饰上,北魏时是对西方纹样、构图的照抄照搬以及逐渐在构图中带有中原色彩,到隋代,开始增加一些中原特色的朱雀、忍冬等图案,西方的构图方式消失,到开放包容的唐王朝,出现更多的凤鸟、宝相花、鱼子地纹等中国传统纹饰,葡萄纹的装饰也从外来的抽象表达到唐代转为符合本地审美的写实表现,并赋予其中国传统的吉祥寓意。器型与纹饰发展至唐代都基本完成本土化的改造,更具时代特色和本土特征。在釉色表达上,不论是北朝的单色釉、隋唐的复色釉,还是久负盛名的唐三彩,都是北方铅釉在不断发展中的创新,随着时代的发展,手工业技艺的提高,审美流行趋势的改变,釉色表达上也有其独特的时代特色。

文物的价值,不仅要体现当时的手工业制造水平,反映社会历史文化背景,更要通过纵向分析研究器物的来龙去脉,看到它一以贯之的传承和独具特色的时代特点,探究器物在时代发展中的继承与创新。