水岸协同视角下农村坑塘质量评价及提升策略

李子远,陈一帆

(浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院),浙江 杭州 310020)

0 引言

农村坑塘一般指分布于农村地区,因局部微地形起伏,自然或半自然形成的小微水体,往往离居民点较近,且具备多重功能和地类属性,使其有别于一般池塘或鱼塘等水域。农村坑塘不仅是国土空间的组成部分,更是农村人居环境的关键角色,在保障农村用水需求、提升农村居民生活品质、传承乡村文化、促进乡村振兴等方面发挥重要作用[1]。随着我国水利事业快速发展,大江大河基本得到系统治理,且逐步展现成效,但广大农村地区坑塘等小微水体治理尚未得到足够重视,坑塘水域功能退化、岸线空间形态凌乱、水环境质量恶化等问题日益严重[2,3]。尽管部分地区结合区块开发建设逐步开展坑塘水体治理工作,但大多缺乏系统规划,同时,受经济发展阶段和社会认知水平等因素的影响,坑塘水域管理保护和岸线开发利用呈割裂状态,整体治理效果参差不齐,且大多难以维持。随着国家大力推进生态文明和美丽乡村建设,传统治理模式已无法满足农村发展对坑塘多功能的需求。实际上,坑塘水域管理保护和岸线开发利用是相辅相成、内在统一的,在生态文明建设和绿色发展的背景下,如何统筹水域管理保护和岸线开发利用,如何高质量治理农村坑塘,已成为当前和未来一段时间农村坑塘治理领域的重要研究内容[4,5]。

目前,关于农村坑塘治理的研究大多为实际工程的总结,定性提出相关问题和治理措施,缺乏系统性和科学性,难以实现时空上的普适性,对其他地区坑塘治理借鉴和指导意义不强。段学军等[6]基于岸线资源的战略地位和作用,解析了长江经济带岸线资源保护与利用现状及存在的问题,提出相应对策。刘宇舒等[7]引入重要性—绩效分析法对苏州乡村典型水域空间进行生态系统文化服务研究。栾华龙等[8]以鄱阳湖为研究对象,初步构建河湖生态岸坡及滨水带的综合治理关键技术体系。

当前,全国各省市正处于新一轮水域保护规划和岸线功能区划定的关键时期,因此,迫切需要开展农村坑塘质量定量分析评价,并进行分级分类研究,尤其是综合考虑水域和岸线在不同层面上的内在联系。本文基于水岸协同视角,构建农村坑塘整治质量综合指标体系,评价区域坑塘治理水平,采用耦合协调度和空间自相关模型研究坑塘水域岸线的耦合协同程度和空间关联分布格局,揭示坑塘治理水平的空间分布规律,以及存在的突出问题,为制定针对性和差异化的农村坑塘治理策略提供依据。

1 研究方法

1.1 水岸协同基本框架

高质量发展是以新发展理念为引导,构建现代化绿色发展体系,不断创造物质和精神财富,全面满足人民日益增长的美好生活需要的发展[9]。农村坑塘在水利和农村中均扮演重要角色,是连接农村高质量发展和水利高质量发展的关键核心,其高质量治理有助于推进农村生态文明建设,打通绿水青山向金山银山转换通道,引导农村形成绿色生产和生活方式[10,11]。水域和岸线两大发展要素构成农村坑塘高质量治理的基础内涵,反映了农村坑塘质量的多维属性。本文将农村坑塘质量定义为以绿色发展为导向的岸线开发利用和水域管理保护的两个相互制约和促进的动态过程。引入物理学中的耦合度概念,衡量水域和岸线之间的相互影响和互动关联程度,同时研究其协调水平以反映耦合状况的好坏[12],从而构建水岸协同基本框架。水岸协同是一个具备显著二元特征的完整系统,水域和岸线通过空间、资源等要素相连接,形成动态耦合协调机制,进而支撑坑塘高质量治理。只有处理好水域管理保护和岸线开发利用之间的关系,坚持两者协同并进,才能实现农村坑塘高质量发展,促进农村全面发展。

1.2 坑塘质量评价指标体系构建

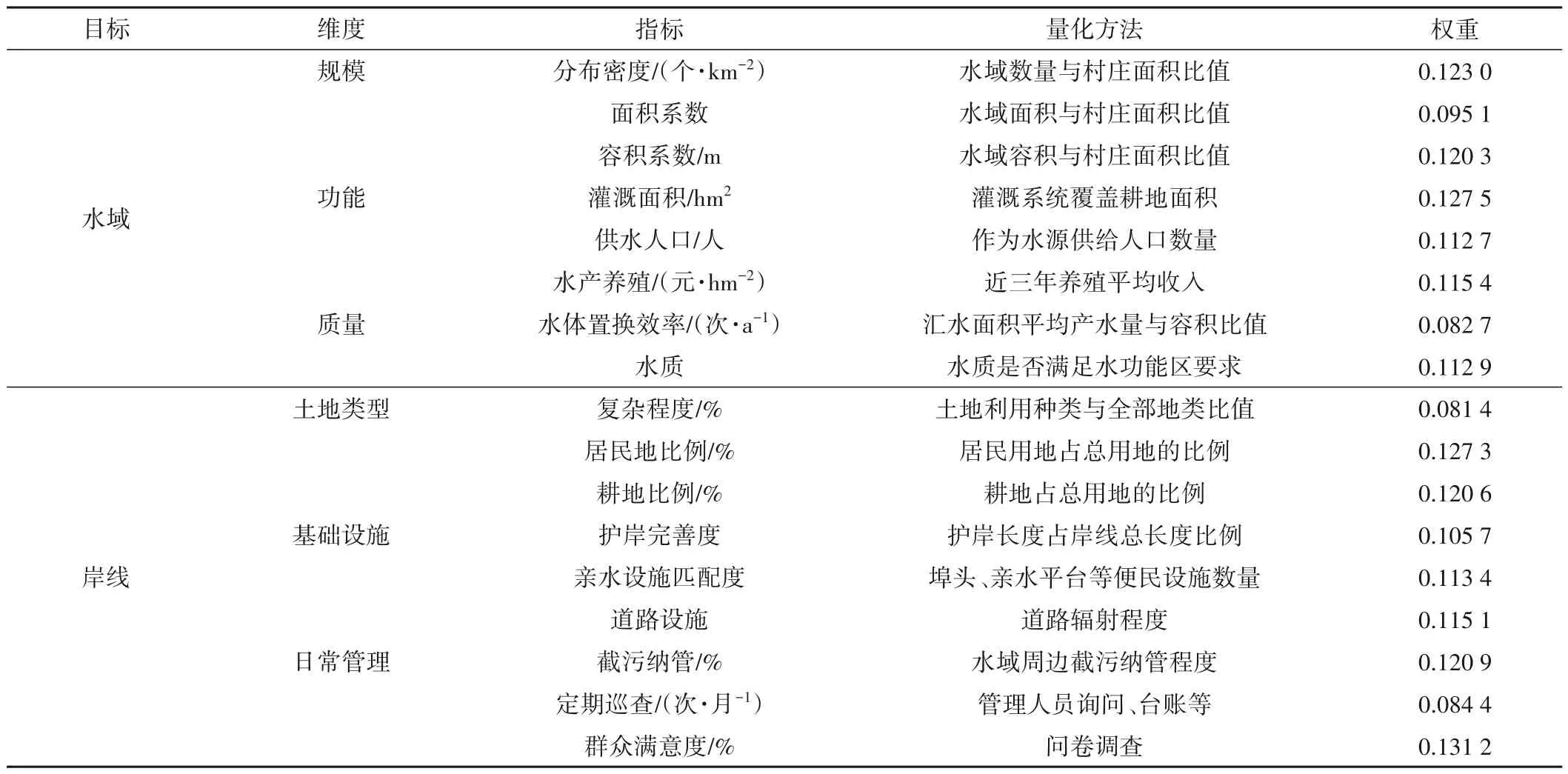

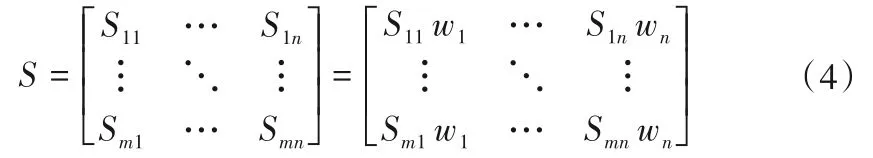

坑塘为乡村综合发展提供生产、生活、生态等多种必要资源,具备显著的多功能融合特征,其服务能力由治理质量高低决定,因此,坑塘质量评估成为农村坑塘治理的重要基础性工作,更是全面实施乡村振兴的重要任务。水域指水体及相应的附属空间,是维持坑塘生态体系的核心部分。岸线指水域周边一定范围内水陆相交的带状区域,是坑塘自然生态空间的重要组成。水域的有效保护和岸线的合理利用对地区生态文明建设和经济社会发展具有重要的作用。基于水岸协同视角,从水域和岸线两个层面,构建农村坑塘质量评价指标体系,见表1,其中水域从规模、功能、质量3个维度展开评价,包括水域面积、水域容积、水产养殖等10个指标[13,14];岸线从土地类型、基础设施、日常管理3个维度展开评价,包括复杂程度、居民地比例、耕地比例等9个指标[15,16]。

表1 农村坑塘质量评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of rural ponds quality

1.3 基于逼近理想解排序的测评

TOPSIS模型称为“逼近理想解排序方法”,为系统工程中有限方案多目标决策分析的一种常用的决策技术,是一种距离综合评价法,已被运用到环境质量测评、风险决策分析和土地利用等多个领域[17,18]。将熵权引入TOPSIS模型,以客观全面地反映坑塘治理水平的动态变化,通过在目标空间中定义一个测度,以此测量目标靠近正理想解和远离负理想解的程度来评估坑塘治理的发展水平。

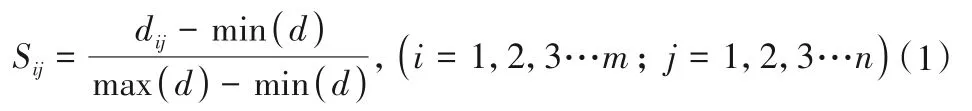

(1)原始数据标准化。采用极值法对原始数据矩阵进行标准化处理:

式中:m为观测样本数,n为分析指标数,组成m×n的原始数据矩阵。

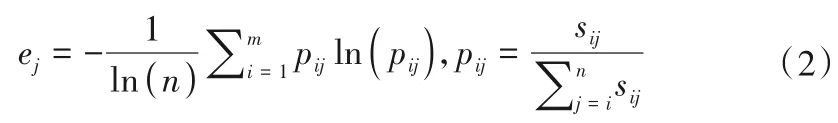

(2)指标熵值计算。第j项指标的熵值:

(3)指标权重计算。第j项指标在权重:

Wj越大,表明j指标在对象坑塘间的相对差异性越大。

(4)构建加权决策矩阵。将熵权法确定的指标权重向量引入决策矩阵中:

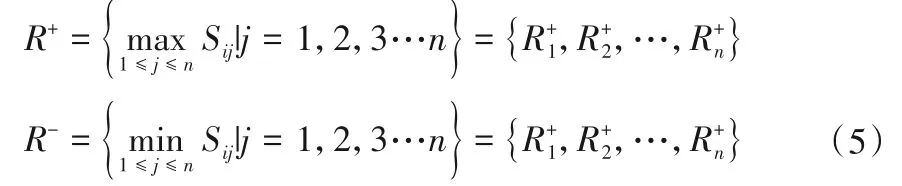

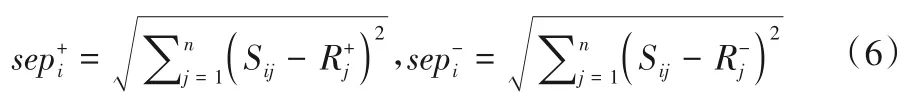

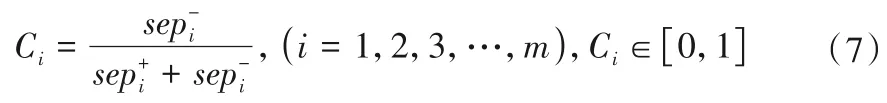

(5)确定正理想解R+和负理想解R-:

(6)计算与正理想解和负理想解的距离:

(7)综合评价指数:

式中:当Ci越大,表明第i个观测对象越接近最优水平。计算各观测对象Ci值,进行大小排序,表征当前状态的优劣。

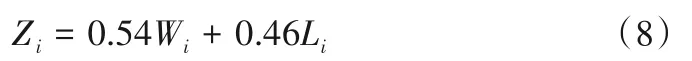

考虑到水域治理和岸线开发对坑塘治理质量影响程度的差异,采用模拟退火算法和熵值法[19],确定水域治理和岸线开发在综合指数中的权重分别为0.54 和0.46,进而采用自然断点法将坑塘综合质量划分为高(0.70≤Z<1)、中高(0.50≤Z<0.70)、中低(0.3≤Z<0.50)、低(0<Z<0.30)4个等级。

式中:Zi为坑塘治理综合质量;Wi为水域管理保护质量;Li为岸线开发利用质量。

1.4 基于指数修正的类型识别

水域和岸线之间不是独立的,而是在空间利用、资源开发等多个方面存在着相互制约和促进的影响。本文通过耦合协调度来识别不同研究坑塘的水域和岸线之间的相互关系[20]。

式中:C为耦合度,取值范围为0~1;Fw和Fl分别为水域和岸线质量;D为耦合协调度,取值范围为0~1。

为更加精准描述坑塘水岸协同水平的高低,参考相关研究成果[21],根据水域岸线协调度D计算结果,将研究区内水岸耦合协调度划分为4 个等级:拮抗(0<D<0.40),低水平协同(0.40≤D<0.60),中水平协同(0.60≤D<0.80),高水平协同(0.80≤D<1.00)。

为进一步探究相同协调度下,不同耦合度和质量水平的组合关系,根据耦合度计算结果,将各等级协同划分为显著耦合、一般耦合、不显著耦合3个亚类,同时,判别Fw和Fl的大小关系,明确水域岸线协同主控方向。

1.5 基于密度的集聚程度分析

DBSCAN 算法是经典的基于密度的聚类算法,通过引入密度概念,依据数据的集聚程度,将数据分为若干簇。主要思想为:密度定义以单个数据点为中心,在其阈值领域(Eps)内的数据点的个数[22],若密度大于密度阈值(MinPts),则该中心点为核心点,寻遍整个数据集,基于密度可达的最大密度相连的点的集合即为簇,无法形成簇的数据则为噪点。

本文采用DBSCAN 算法研究坑塘质量分布的集聚特征,针对该算法结果依赖参数Eps和MinPts的问题,引入k-均值算法确定参数Eps和MinPts,并在DBSCAN 算法执行过程中对参数进行自适应性调整,减少人为因素对计算结果的影响,提高聚类结果的准确性。

2 研究区域和数据来源

以浙江省龙游县龙北地区为研究范围,涉及5 个乡镇,85个行政村,总面积396 km2。本文所采用的坑塘基础数据来源于《龙游县水域调查报告》,岸线利用类型等用地数据来源于《龙游县第三次全国土地调查报告》,经济社会等数据来源于《龙游县统计年鉴》及各乡镇统计资料,其他数据以现场踏勘、问卷调查和专家咨询等方式获取。

3 结果与分析

3.1 坑塘质量分布

在水域管理保护方面,龙北地区坑塘水域质量指数平均得分0.357,最高得0.774,为姚西塘村,最低得0.021,为里王村。水域质量指数高、中高、中低、低得分的村庄数量分别为5、19、22、38,其空间分布特征见图1(a)。中低、低质量占比71%,表明龙北地区坑塘水域质量整体偏低,与龙北地区长期未系统开展坑塘整治密不可分。在空间上,水域质量高的村庄主要分布在模环乡北部和小南海镇东部,主要是因为模环乡北部正打造国家级农业示范园区,区域内坑塘整治已初见成效,而小南海镇东部村庄是集镇区,同时作为龙游县主城区外延拓展的主要板块,水系规划和治理程度远高于其他地区;水域质量中等的村庄主要分布在模环乡中东部和小南海镇南部,模环乡中东部为龙游县经济开发区核心区域,小南海镇南部村庄位于两江生态走廊,均属发展势头良好地区,但坑塘治理进度尚显滞后;水域质量低的村庄主要分布在塔石镇、小南海镇北部、横山镇西部,均远离城区、园区和开发区,是典型的传统农业区域,社会经济发展相对落后,整体面貌较差,坑塘治理和管理相对粗放。

在岸线开发利用方面,龙北地区岸线开发利用质量平均得分0.354,最高得分0.792,为泽潭村,最低得分0.013,为舒村村。岸线开发利用质量高、中高、中低、低得分的村庄数量分别为4、19、26、35,其空间分布特征见图1(b)。龙北地区坑塘岸线开发利用中、低水平村庄占比较大,分别为31%和42%,表明龙北地区已开展初步坑塘岸线开发利用建设,但质量提升速度有待加快。在空间上,岸线开发利用质量高低界限相对明晰,东部和南部靠近龙游县主城区,受益于主城区延伸和工业园区建设等因素,岸线土地类型比例相对协调、护岸道路等基础设施相对完善,故整体质量较高;西部和北部作为传统农业区,岸线多为农田、林地和荒地,且疏于管理,农业面源污染和村庄点源污染广泛存在,故整体质量较低。西北角平坦村得分0.529,呈现较高水平,远高于周边村庄,主要是由于近期开展“千亩方”永久农田集中连片整治试点建设,产生显著短期提升效应。

综合水域和岸线两方面,龙北地区坑塘综合质量平均得分为0.356,最高得分0.727,为新王村,最低得分0.028,为舒村村。水岸综合质量高、中高、中低、低得分的村庄数量分别为5、19、23、37,其空间分布特征见图1(c)。龙北地区坑塘综合质量中、低水平占比分别为27%和44%,表明综合质量整体偏低,有很大的提升潜力。在空间上,依旧呈东南高、西北低分布,与水域管理保护和岸线开发利用质量空间分布整体一致。南部模环乡和小南海镇综合质量整体较高,受益于城镇化程度高、新农村建设规模大,社会结构和经济发展相对较好;北部塔石镇和横山镇综合质量整体较低,主要因二者均远离主城区,位于发展辐射圈边缘,受城区发展带动较小,产业结构单一,经济发展缓慢。

图1 龙北地区坑塘质量分布Fig.1 Quality distribution of ponds in Longbei region

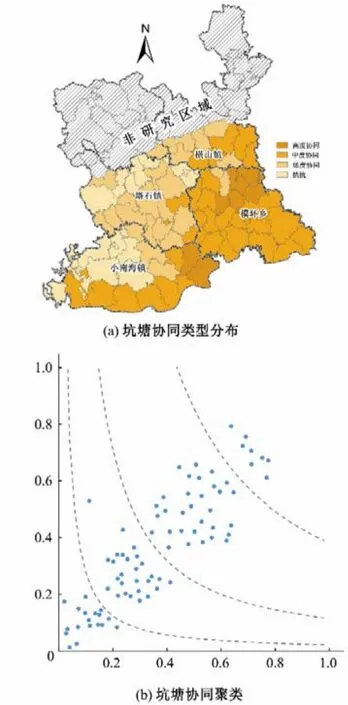

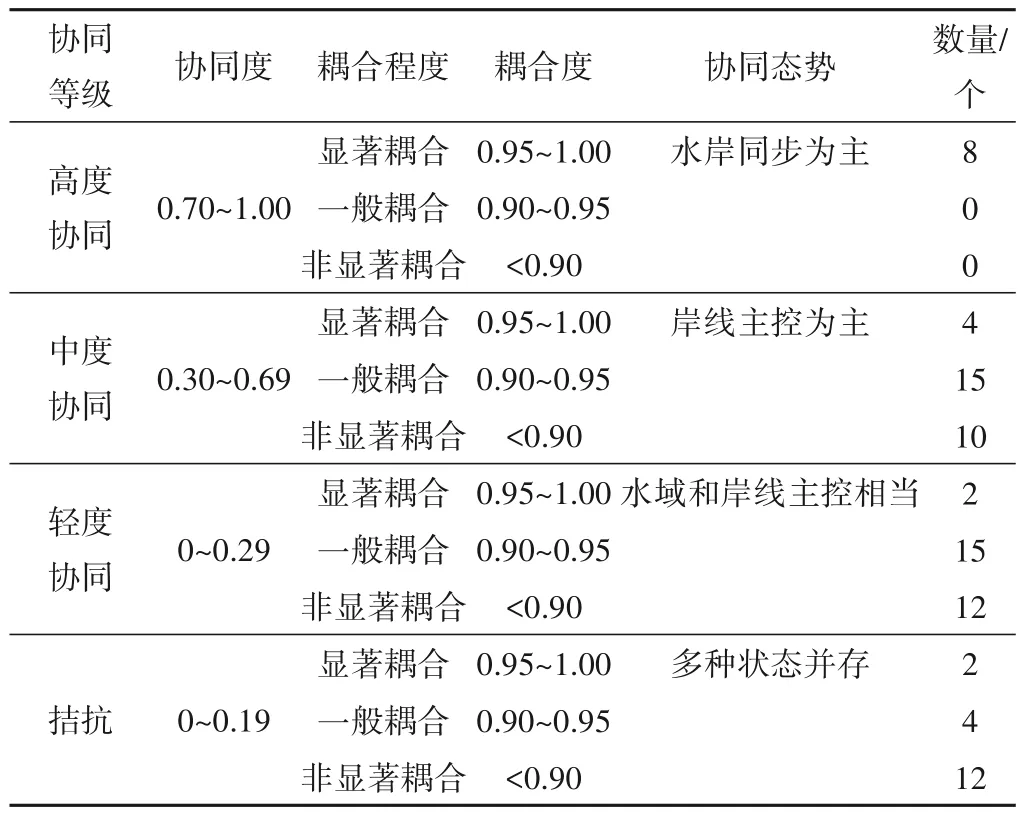

3.2 坑塘协同类型

在农村坑塘治理过程中,水域管理保护和岸线开发利用既相互促进,又相互制约,是密不可分的相互影响的复杂系统,二者之间的耦合协同水平直接反映了坑塘治理质量。根据水岸协同类型划分标准,龙北地区四种协调类型村庄占比8∶31∶27∶18,以中度协同和轻度协同为主,各类型村庄空间分布见图2(a)。

图2 龙北地区坑塘协同类型分布和聚类Fig.2 Synergy type distribution and clustering of ponds in Longbei region

高度协同类型。龙北地区高度协同类型村庄8 个,占比9%,主要分布在模环乡东北部和小南海镇南部,总体表现为水域管理保护和岸线开发利用均达到较高水平,呈“双高”态势。该类型坑塘水域和岸线的耦合度均大于0.95,呈显著耦合特征,表明该类型坑塘高度协同是以水域和岸线深度耦合为基础。在协同方向上,均表现为水岸同步,可见在高度协同层面,农村坑塘水域管理保护和岸线开发利用质量基本相当。

中度协同类型。龙北地区中度协同类型村庄31 个,占比37%,主要分布在模环乡中南部和小南海镇北部,表现为水域治理保护和岸线开发利用水平均中等,呈“双中”或“一高一低”态势。该类型部分村庄水域管理保护和岸线开发利用水平存在较大差异,导致耦合度整体不高,一般耦合和不显著耦合特征明显。在协同方向上,以岸线开发利用为主控方向的村庄为16个,表明该类型村庄坑塘岸线质量整体优于水域。

轻度协同类型。龙北地区轻度协调类型村庄27 个,占比33%,主要分布在横山镇和塔石镇东南部,表现为水域治理保护和岸线开发利用水平均偏低,多呈“一中一低”态势。该类型村庄水域岸线耦合度整体不高,多呈一般耦合特征。在协同方向上,以水域管理保护和岸线开发利用为主控方向的村庄分别为9个和11个,极化差异特征明显。

拮抗类型。龙北地区拮抗类型村庄18 个,占比21%,主要分布在塔石镇,表现为水域治理保护和岸线开发利用水平整体低下,呈“双低”态势。该类型村庄水域岸线耦合度分布范围大,且协同方向具备较强随机性,值得注意的是,部分村庄在“双低”态势下,出现显著耦合的伪耦合特征,主要存在塔石镇西北部地区,需后续结合综合发展指数具体识别。

采用DBSCAN 算法对坑塘质量进行聚类分析,当参数Eps=0.14 和MinPts=58.7 时,取得较好的聚类效果,如图2(b)所示。坑塘质量被划分为4类,第一类对应高度协同类型,第二类对应中度协同类型,第三类对应轻度协同类型,第四类对应拮抗类型,可见聚类分析与协同类型分析成果基本一致。

通过对坑塘质量协同类型识别,龙北地区中度和轻度协同类型占主要部分,反映水域管理保护和岸线开发利用质量的不匹配和发展失衡,导致综合水平不高的客观事实,而高度协同和拮抗类型为农村坑塘后续综合治理树立了模范,并指出可能的误区,避免低效投入。

表2 龙北地区坑塘协同类型判别Tab.2 Synergy type discrimination of ponds in Longbei region

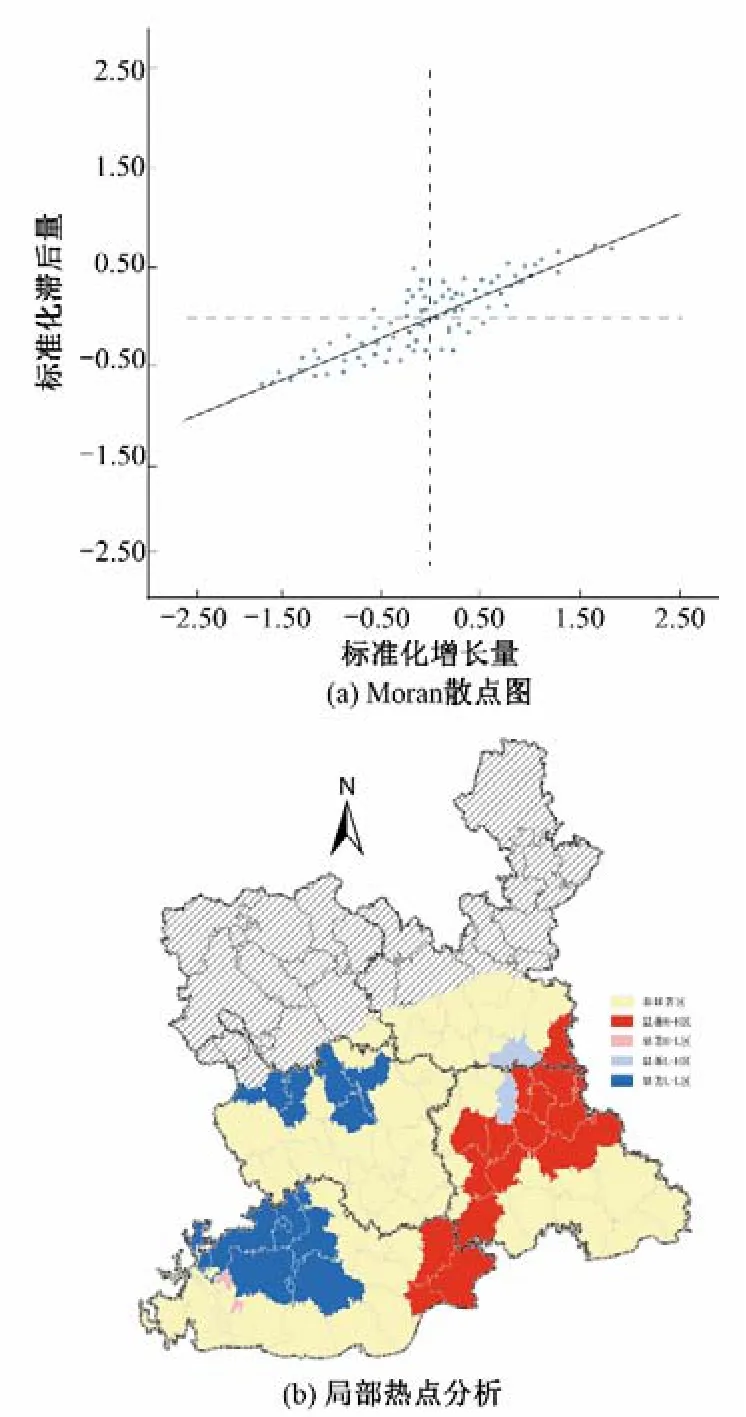

3.3 坑塘集聚特征

利用ARCGIS软件全局空间自相关模型对龙北地区农村坑塘质量进行水岸协同集聚分析,通过绘制Moran散点图,龙北地区坑塘质量耦合协调度Moran 指数为0.436,Z值为6.463,通过5%的显著性水平检验,即呈显著空间自相关性,表明龙北地区坑塘质量水岸协同在空间分布上具备明显集聚规律。利用局部空间自相关分析模型对龙北地区坑塘质量进行水岸协同热点和冷点分析,计算得到龙北地区坑塘质量水岸协同高值(HH)、低值(LL)的空间集聚特征和异常值(HL、LH)的分布特征,直观反映不同水岸协同程度的坑塘在空间上的集聚和相异特征,与全局空间自相关分析形成互补。结果(图3)显示,HH集聚区主要分布于模环乡东北部和小南海镇东部,涉及15个村庄;LL 集聚区主要分布于小南海镇中北部和塔石镇北部,涉及10 个村庄;相异区主要分布高值区向低值区过度区域,涉及59个村庄,占比70%,表明龙北地区大多数坑塘水域和岸线治理质量呈现较大差异。全局和局部空间自相关分析结果,与龙北地区坑塘综合质量空间变化趋势相一致,准确反映水域管理保护和岸线开发利用质量低下且多数不协调的客观事实。

图3 龙北地区坑塘水岸协同集聚特征Fig3 Water-shoreline synergy agglomeration characteristics of ponds in Longbei region

3.4 坑塘治理策略

坑塘是农村国土空间的重要组成部分,其治理水平的高低与农村高质量发展息息相关,推动全域土地综合整治和乡村振兴,必须针对不同类型坑塘制定相应治理策略。从优化农村土地结构和功能格局、创新农村发展模式出发,科学判断农村坑塘的类型和制约因素,系统分析不同区域的自然条件、资源禀赋状况、经济基础等差异,进而提出农村坑塘整治的重点和实施路径,科学开展农村坑塘整治,扭转水域和岸线割裂的不利局面,加强水域和岸线之间的协调发展,促使水域岸线形成有机整体。

高度协同类型。该类型坑塘主要分布在模环乡东北部和小南海镇南部,基本属于乡镇和村庄集聚区,农村发展相对较好,已开展较为完善的坑塘治理,且综合治理水平较高。因此,高度协调类型坑塘整体上不宜开展大规模治理工程和开发建设,应突出重点保护,稳固已有治理成果,建设个性化精品单元和要素,进一步发挥地区示范带头作用。

中度协同类型。该类型坑塘经过一定程度的治理,水域和岸线治理水平均在中等偏上,但二者间存在明显差异,是导致整体水平不高的根本原因,坑塘质量与区域发展不匹配,质量提升需求强烈。因此,中度协同类型坑塘应着重加强水域治理或优化岸线格局,对标水岸协同,补强综合质量短板。

低度协同类型。该类型主要受制于周边农村发展水平的影响,对坑塘多以单一功能需求为主,虽坑塘经过零星整治,岸线利用相对简单,水岸空间利用程度偏低,未得到充分重视。因此,低度协调类型坑塘应强化引导多功能融合发展,明确岸线利用整体布局和水域功能定位,制定针对性治理规划,逐步提升水岸协同水平。

拮抗类型。该类型坑塘基本未实施水域治理,且岸线利用处于凌乱状态,综合治理难度大。因此,拮抗类型坑塘应逐个进一步研究其自身存在的问题,针对有必要治理的坑塘,充分考虑周边发展需求,宜结合新农村或美丽乡村建设同步开展;对治理意义不大的坑塘,宜融合全域土地综合整治,积极探索坑塘生态复垦,优化农村国土空间格局,同时可增加农村耕地面积。

4 结论与讨论

本文针对农村坑塘复杂的水岸关系,从水域管理保护和岸线开发利用协同发展的视角,构建坑塘水域治理质量评价体系,运用定量分析方法研究龙游县龙北地区农村坑塘治理质量现状、类型及分布特征,并提出针对性提升对策。

(1)研究区域坑塘质量综合指数为0.028~0.727,平均为0.356,全域整体处于中低水平,且内部个体间差异巨大。空间上,靠近主城区的东部和南部,治理质量相对较高;西部和北部传统农业区,治理质量相对较低。

(2)研究区域坑塘水岸协同类型分为高度协同、中度协同、轻度协同、拮抗四类,各类村庄占比8∶31∶27∶18,中度和轻度类型占比69%,表明坑塘虽经过不同程度的治理,但失衡现象较为突出,缺乏系统思维统筹。

(3)研究区域坑塘水域综合治理水平在全局空间上呈现明显集聚规律,在局部空间上存在显著集聚和相异特征,HH集聚区主要分布于东部(模环乡)和南部(小南海镇),LL集聚区主要分布于西部(塔石镇)和北部(横山镇),其余区域呈高低过渡态势。

(4)围绕全域土地综合整治和乡村振兴,针对各协同类型坑塘特点,提出精准分类施策建议,以期扭转水域和岸线割裂的局面,加强水域和岸线之间的内在互动,促使坑塘水域岸线形成有机整体。

研究中存在需要进一步探索的问题:①代表性问题,本文研究对象龙游县属于东南低山丘陵地区,地形地貌存在诸多明显地区特征,未来可选择其他典型区域进一步研究;②评价指标体系有待完善,文中指标选取侧重普适性和可获取性,以客观硬性数据为主,主观潜在指标有待进一步量化。③农村坑塘载体对乡村文化的支撑有待进一步挖掘。因此,后续将围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设,深化坑塘水岸系统理论框架,完善评价指标体系,为更多地区农村坑塘治理提供指导。