16至18世纪中西文明互鉴的影响及其意义

——以亚里士多德主义和宋明儒学为基础

□梅谦立 孙 赫

(中山大学哲学系,广东广州 510275)

引论

历史上中国哲学与异质文化的思想交锋共发生过两次:第一次是与佛教的交锋,中国哲学在对话的过程中发生了深刻变革,并在宋代产生了宋明理学;第二次思想交锋是中国哲学与西方思想的碰撞,这次交锋肇始于16世纪,至今尚未终结。可以说,这种在哲学上的交锋之所以能发生,正是因为当时中西双方对不同知识所持有的开放态度。虽然在当时,宋儒是人们普遍认可的一种官方意识形态,但在明代,中国的哲学家们就试图通过建立私人书院和在民间讲学的方式,使自身从这种官方“正统”中解放出来。尽管他们仍然坚持传统儒家的思想立场,但他们倾向于在其中融入佛教和道教的元素,甚至有些思想家提出了“三教合一”的观点。此外,在明末时期,泰州学派还特别强调人人皆可成圣的可能,并将此作为人们把自我从严苛的道德与社会规范中解放出来的方式。在这样的思想背景之下,特别是对于那些追随心学或倾向于佛教的知识分子,接引西学的条件可谓已经成熟。

在西方,伴随着葡萄牙和西班牙的海上扩张,传教士们开展了规模浩大的传教活动。在这一过程中,传教士们明确地认识到,亚洲的古老文明具有自己的经典,并且已经发展出完整的哲学体系。一方面,他们肯定这些古代文明的重要价值,认为这些文明由于其悠久且未曾中断的历史性,更加接近于人性的开端,并且对人类的理性也保存得相对完整,未被“原罪”所完全侵害;但另一方面,他们又对当时中国和日本普遍存在的腐败问题予以痛斥。根据他们的传教经验,在中国和日本的一些传教士认为,不依靠武力而是诉诸理性,甚至是通过重新解释当地的经典来说服当地人是可能的传教方式。因为在西方,人们已经在亚里士多德哲学和经院哲学中发掘出了强有力的理论工具,以作为神学的预备,并且自中世纪以来,哲学事实上已经成为神学的预备课程。例如在1540年成立的耶稣会,就要求所有成员都必须接受至少三年的经院哲学教育,同样,耶稣会在1551年创办的罗马学院(Roman College)也是对传教士进行哲学教育的重要阵地。此外,耶稣会还负责柯因布拉(Coimbra)大学的文学院,并从1592年到1606年,出版了一系列亚里士多德著作的评注,这些注解在当时整个欧洲的大学被广泛使用。

耶稣会的哲学课程相当广泛,包括逻辑学、自然哲学、伦理学和形而上学,以及数学和天文学,后两者更是因其在中国具有特别的实践意义而显得尤为重要,它们有助于中国历法的完善,容易使传教士被统治者接受。同样,在文艺复兴时期的文化环境中,耶稣会还极为重视关于修辞学的教育。这种训练也使得耶稣会士在书面表述极其受重视的中国,更好地宣扬基督教义理。

一、中西哲学相遇的背景:儒家基督教的建立

1583年,意大利耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543-1607)和 利 玛 窦(Matteo Ricci,1552-1610)在广东肇庆开始传教。尽管罗明坚是第一个翻译“四书”的人,但后来利玛窦更加深入地挖掘了“四书五经”中自然神学的痕迹,他以中国之“上帝”来表达基督教的God,以“鬼神”来指称angel,用“魂”来阐释soul。在利玛窦看来,这三个概念在中国经典中的存在,证明了古代中国人并不是无神论者,他们对上帝、天使和灵魂作为精神实体的存在有着真切的认识。

实际上,利玛窦并没有明确解释中国这种古老知识的来源(历史传承?上帝对个人的启示?),但他很可能是接受了中国具有悠久历史传统的信念,从而认为像中国这样的古老文明国家更加接近原始理性。然而,利玛窦也同时指出,古代的知识在时下的中国人那里已经变得模糊不清。他认为,古代一神教的丧失是由于受到佛教这一外来宗教的影响。因此,利玛窦试图重新恢复“上帝”“鬼神”和“魂”的古代含义,以反对晚明士人对这些词的“误解”,同时他还按照西方哲学的思路赋予这些词以新的含义。然而,在这一过程中所遇到的困难是,中国经典本身并未对这些概念提供清楚、明确的哲学定义和论证。由于利玛窦认为中国除了道德哲学之外缺乏真正意义上的哲学,因此他的首要问题便是在中国教授诸如亚里士多德—经院哲学之类的真正哲学。正如在《天主实义》中,利玛窦就以亚里士多德—经院哲学为基础,建立了自己的论证,并将他在罗马学院哲学课程中所学到的内容翻译成中文。此外,在与中国文人和佛教僧侣的对话和辩论中,利玛窦检验了这些论点,然后对其进行了必要的调整。《天主实义》沿用了对话体的方式,虚构了一个西方学者和中国学者之间的辩论过程。

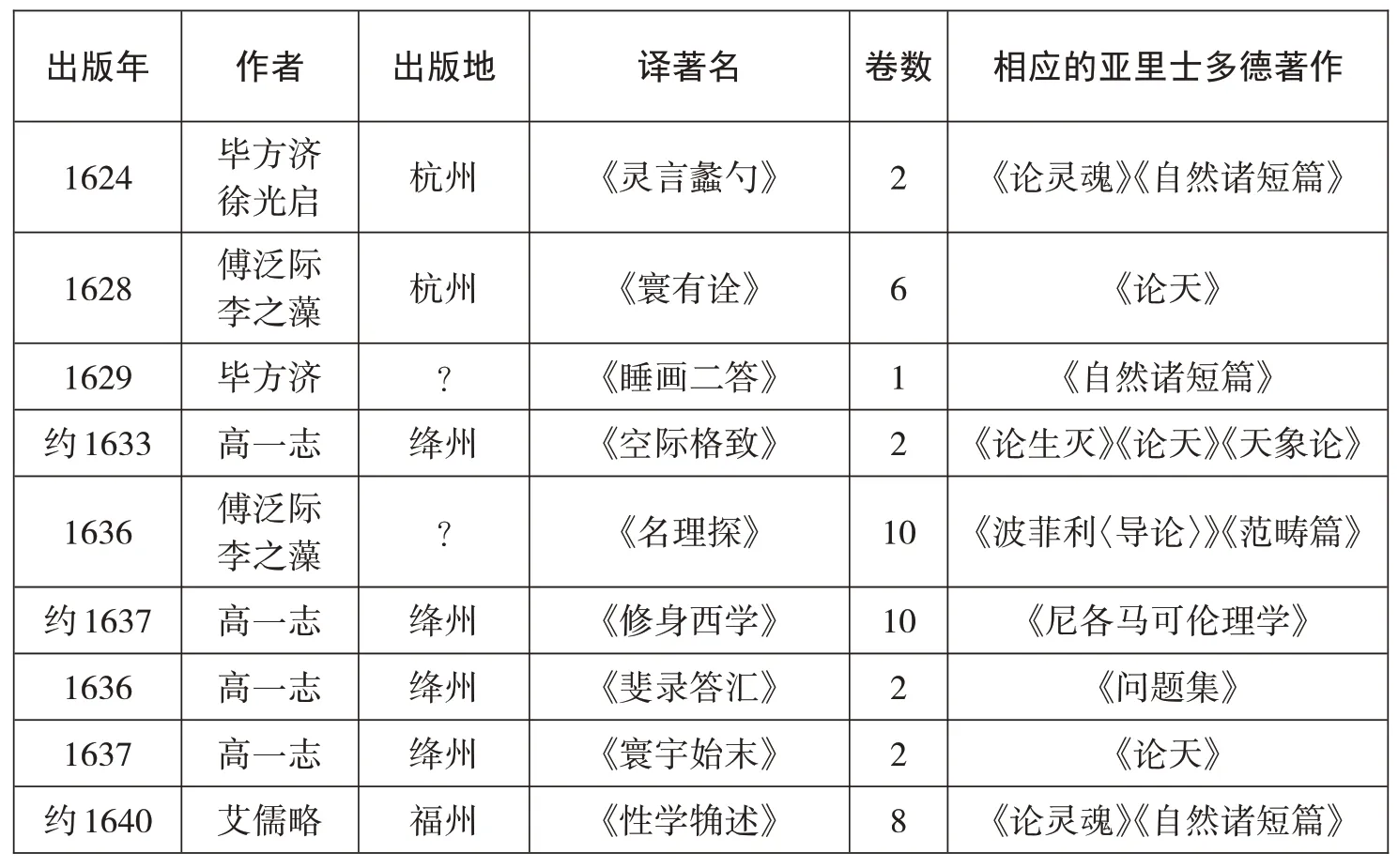

在与利玛窦直接接触的中国文人中,有三位皈依基督教的中国人因其重要贡献而引人瞩目:徐光启(1562-1633)、李之藻(1571-1630)和杨廷筠(1562-1627)。他们利用自己在朝廷中的官职之便、关系网络,以及著作和财富,给予了传教士和本地教会以极大的支持。在他们及一些人的帮助之下,从1623年到1640年间,耶稣会士将许多柯因布拉大学关于亚里士多德著作的评论翻译成了中文,详见表1。

表1 1623—1640年间耶稣会士翻译的柯因布拉大学有关亚里士多德著作的评论

如表1所示,耶稣会士向中国文人呈现了一个全面的哲学体系,包括逻辑学、自然哲学和伦理学。并且,通过这九部作品,耶稣会士和中国基督徒不仅应用了亚里士多德哲学和经院哲学的形而上学和物理学原则,还同时发明了一些中文术语来表达这些概念。如同中世纪哲学家所建立的“拉丁文的亚里士多德”(Latin Aristotle)一样,传教士与中国基督徒的这一合作,为建立“中文的亚里士多德”(Chinese Aristotle)提供了可能。

利玛窦不仅在中国经典中找到了一些核心概念,使得基督教教义能够建立在儒家的基础之上,而且还借用了一些其他的儒家概念来表达中西在伦理思想上的相似性。尽管如此,仍然还有一些基督教的核心概念似乎无法与中国传统相兼容,例如关于“独一神”(exclusive God)的观念。不同于西方,在中国传统中,人们通常会跨越宗教的界限去达成自身的需求,正如他们既可以为死者举行佛教仪式,又可以为追求长生举行道教仪式。区别于中国社会在晚明时期对“三教合一”的融合倾向,基督教具有明显的排他性。

利玛窦于1610年去世之后,他所建立的“儒家基督教”遭受到了一些同会修士的公开批评。并且,起初限于会内的论争也愈演愈烈,最终引发了影响深远的“译名之争”(Terms Controversy)①“译名之争”(Terms Controversy)分属于“中国礼仪之争”(Chinese Rites Controversy)下的一个话题。与对中国传统礼仪(祭祖、祭孔)的关注不同,“译名之争”主要讨论的是对于一些天主教核心词汇的翻译问题,其中龙华民神父是主导这场争论的关键人物,他接任中国耶稣会总会长后,主张废除利玛窦时期“天”“上帝”“天主”等词,倾向于采用音译,认为中文的“天”是指物质性的天,而“上帝”也不能代表造物主,他认为应将“天主”依拉丁文Deus音译为“陡斯”或“斗斯”。1628年,耶稣会在江苏嘉定召开了著名的“嘉定会议”,审议了关于礼仪、译名等问题的争论,会议决定在祭祖、祭孔问题上继续沿用“利玛窦规矩”,而对于译名,则采用龙华民的音译主张,禁止使用“上帝”“神”的译法,但保留了“天主”的译称。。这场论争中,最为重要的文献是由接替利玛窦位置的继任者——龙华民(NiccolòLongobardo,1565-1654)神父所作的《关于上帝、天神和灵魂争议的简要回应》(A Brief Response on the Controversies over Shangdi,Tianshen and Linghun)(约1629)。在这份报告中,龙华民否认了利玛窦关于古代中国人知道神、天使以及人类灵魂这类概念的假设。

除此之外,一些中国的士大夫学者也同样对利玛窦的立场提出反对,他们将基督教视为外来宗教,认为其思想和实践与儒家的主张相冲突。1616-1617年间,明朝政府颁布了第一个针对基督教的禁令。1623年,许大受(1580-1650)发表了第一篇全面驳斥基督教的文章,认为基督教作为非正统的第四教,应该受到儒释道三教的联合反对。1632-1635年,浙江和福建两省政府各自发布了针对基督教的地方禁令;同样,在1643-1644年,成都政府也发布了类似的禁令。实际上,这两次禁令的背后原因都是因为当地佛教责难所致,但依靠一些具有影响力的文人保护,上述禁令在不久后便松弛了,基督教得以继续其相对缓慢的发展。1644年,满人立清之后,为了使汉人更好地接受统治,他们决定恢复朱熹理学的正统地位,并排斥其他任何学说。1644年后,几乎没有任何身处要职的知识分子成为基督徒,基督教也主要在下层社会中发展,这一状况在1724年雍正皇帝宣布基督教为邪教而宣布禁教后尤其突出。

二、补充儒家:逻辑学和形而上学

在交代完明清中西思想交锋的知识背景后,我们将按照哲学的主要分支来展开论述,首先是关于西方逻辑学的引入。尽管亚里士多德为逻辑学赋予了重要意义,但他基本上还是将其看作一种“工具”(organon),而不是一门科学。但在经院哲学中,逻辑学则被视为一门科学,甚至是所有人类知识的基础,因而具有更高的地位。由于逻辑学是建立在证明的基础之上,所以它提供了一个绝对正确的原则为其他学问所用。因此,在耶稣会的培养计划中,第一年的核心课程就是关于逻辑学的学习。

葡萄牙耶稣会士傅泛际(Francisco Furtado,1589-1653)和李之藻从柯因布拉大学对亚里士多德逻辑学评注中,翻译了波菲利的五种共相(five universals)和亚里士多德的十个范畴(ten categories)。这部作品于1636年出版,名为《名理探》,共十卷。遗憾的是李之藻未能完成全部翻译,但在其离世时留下了与《前分析篇》有关的部分草稿。大约五十年后,比利时耶稣会士南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623-1688)将此译稿命名为《理推之总论》,并将其纳入《穷理学》这部更大的著作之中。然而,由于礼部的反对,南怀仁编撰的书稿未被批准付梓发行,甚至被下令焚毁[1]66-68。

《名理探》强调逻辑学在所有人类知识中的基础性作用,并暗示儒家思想忽视对理性论证的关注,而是有意走向了一个不同的方向,所以《名理探》隐含着对儒家思想的挑战。尽管这本书在当时对中国哲学的影响非常有限,但随着中国现代逻辑学的建立,这本书的意义被重新发掘,1926年、1931年和1959年,先后三次被印刷出版。

除了引入逻辑学之外,传教士还将希腊哲学中极为重要的实体概念(substance)介绍到中国,用以强调个别实体的重要,反对儒家“万物一体”的观念。在《天主实义》第二篇中,利玛窦将“自立者”即实体,定义为独立于他物而存在的东西,与“依赖者”即偶性(accidents)区分开来,指出后者不能由于自身而存在,总是依附于一个“自立者”[2]95-97。并且,利玛窦还从最一般的实体类别出发,阐释不同个体之间在实体性上的差异,如“有形”(corporal)、“能朽”(perishable)、“杂”(mixed)、“成”(solid)、“生”(living)、“知觉”(sensitive)和“论理”(intelligent)[2]128-129。

相比之下,利玛窦认为宋儒的“理”并不是一个“自立者”,而只是一个缺乏创造能力和理智的形式原则[2]94-98。利玛窦承认,中国人知道亚里士多德“四因说”中的两种“内在的”(immanent)原因,即作为“理”或“太极”的形式因和作为“气”的质料因,但他们并不了解其他两种“超越的”(transcendent)原因,即动力因和目的因[2]96。在利玛窦看来,正是由于中国人不认识“实体的形式”(substantial forms)和超越的原因,才导致了他们相信“万物一体”。在《天主实义》第四篇中,利玛窦试图去驳斥“理”这一中国哲学的关键概念,尤其是其在阳明心学中的解释。

同样,龙华民在他的报告中,基于他对胡广所编辑的《性理大全》部分文本的解释,对宋明理学进行了更为系统的反驳。在龙华民看来,由于中国人没有“自立者”的概念,因此不能区分精神和物质,从而所有的存在都被归结为一个物质性原则,即为“理”或“太极”[3]163。他认为中国哲学就像被亚里士多德所批评的前苏格拉底的唯物主义一元论哲学,因此当利玛窦试图从泛神论的指责中挽救中国古代儒家时,龙华民对此予以坚决否认,他认为古代儒家和宋明理学具有着关联性,都是无神论和物质主义。

三、挑战儒家:人性论和宇宙论

在基督宗教中,得到最终救赎的是人类肉体消亡之后仍然存在的灵魂,但由于“灵魂”概念在东方传统中的陌生,因此传教士必须先要向这些异教徒解释何为“灵魂”。在《天主实义》中,利玛窦介绍了亚里士多德的植物灵魂(vegetative soul)、感觉灵魂(sensitive soul)和理智灵魂(intellective soul),并表明人类只有一个灵魂,其中包含了植物灵魂和感觉灵魂的能力,但由于依赖身体,植物和感觉的能力在人的肉体死亡时即已消灭[2]109-111。实际上,中国传统不乏关于“魂”的讨论,例如儒家认为它会在历经三代后变成“气”,佛教认为有情众生死后,“魂”会转世到另一个身体。与以上两家相对,将灵魂看作身体形式(form)的经院哲学借由传教士之手,向当时中国人展示了一个至关重要的新观念,即个体灵魂对每个人来说都是独一无二和不朽的。迄今为止,灵魂的这一新义仍在汉语中被不断地使用。

由于这一主题的重要性,在耶稣会士翻译的柯因布拉大学有关亚里士多德著作的评论中,第一部被翻译成中文的就是《论灵魂》(De anima)。徐光启和意大利耶稣会士毕方济(Francesco Sambiasi,1582-1649)翻译了柯因布拉评论的部分内容,并于1624年出版了两卷本的《灵言蠡勺》。第一卷首次用中文解释了亚里士多德的认识论,特别是感觉如何在大脑中被理性所理解,以及主动理性和被动理性在形成过程中的作用。毕方济显然受到了龙华民的影响,对使用本地术语来表达西方概念采取了谨慎的态度,他通常不使用灵魂,而是倾向于使用灵魂拉丁文anima的音译,即亚尼玛。

与此相对,意大利耶稣会士艾儒略(Giulio Aleni,1582-1649)将灵魂置于中国思想中基础性的范畴“性”或“人性”之下,重塑了西方关于灵魂的论述。在《性学觕述》(约1640)中,艾儒略主要讨论了感觉灵魂。基于《论灵魂》和《自然诸短篇》的评论以及西班牙耶稣会士戈麦斯(Pedro Gómez,1533-1600)于1593年在日本所写的《讲义纲要》(Breve compendium),艾儒略详细介绍了五种外感觉。其中,听觉和视觉能力由于在伦理学中的重要作用而被强调[4]173-199。因为中国人将记忆术作为提高科举考试成绩的一种方式的浓厚兴趣,所以在五种内感觉中,他特别强调了对记忆能力的发展[4]229-239,279-289。这部著作对于介绍基于盖伦(Galen)和老普林尼(Pliny the elder)的古代医学知识,以及关于大脑、眼睛、耳朵等解剖学发现的文艺复兴时期的医学知识都具有重要价值。在他的作品中,艾儒略将大脑描述为感觉和思维的中心,但这与中国的传统信念相悖,中国传统认为心才是思想的源头。因此许多中国知识分子拒绝接受这一新颖的理论,并且这一理论也在1683年受到了礼部的谴责[1]85。然而,也有一些中国医生,例如王清任(1768-1831)就接纳了西方这种以大脑作为思维中心的观点。

第二部在中国出版的亚里士多德著作《寰有诠》(1628)是对《论天》(De coelo)的评论。与《灵言蠡勺》一样,《寰有诠》并非直接翻译自亚里士多德,而是从柯因布拉大学的评论中译得。这本书通过六卷的篇幅介绍了西方的宇宙论,包括许多从中世纪一直持续到文艺复兴时期展开的学术辩论。因此,《寰有诠》包含了大量亚里士多德之后发展起来的天文学知识,如埃及天文学家托勒密(Ptolemy,约100-170年)提出的“本轮”(epicycle)和“逆行”(retrograde)运动的概念,以及伊斯兰天文学家在希腊人的八重天之外提出的第九重和第十重天。伊斯兰教的数学方法可以解释通过天文观测到的行星与地球的距离变化,这种方法后被欧洲所借鉴。起初,中国的天文学也受益于伊斯兰天文学,但后来衰落了,在欧洲传教士到达中国时,中国的天文测算已经有相当大的误差。

自柏拉图和亚里士多德以来,西方哲学认为圆和球是完美的象征。中国人乐意接受亚里士多德关于“球形天”的论证,因为它符合中国人关于“天圆”的想法,但要中国人接受天的多重性(8、9、10、11,甚至是12重天)则是相当大的挑战,因为中国人大多相信天只有一重,认为行星和恒星在同一平面上运动。对中国传统的另一个挑战是亚里士多德对地球是球形的具体论证,自葡萄牙探险家费迪南德·麦哲伦(Ferdinand Magellan,1480-1521)环游世界以来,许多其他论点被添加到此论证中。利玛窦在他的《坤舆万国全图》中提到地球是圆的,而不是中国人的“地方”,因为球体表面上没有任何一点比其他点更为中心,这挑战了中国是世界地理中心的观点。中国的许多文化保守主义者拒绝接受地圆说(terrestrial globe),认为这一观点未经证实,而且与中国文化不符。直到19世纪,这一观点才被中国人所逐渐接受。

根据亚里士多德的说法,地球上的物质世界是由四种自然元素(土、水、气、火)构成,而所有的物质变化都被解释为由对立属性(干-湿,热-冷)的组合所决定。自利玛窦以来,耶稣会士试图表明,在中国的五行(水、木、金、土、火)中,只有水、土和火可以被认为是自然元素,因为木和金在燃烧时会产生水和土。由于中国的五行学说对中国文化和社会有广泛的影响,解释了食物、人体器官、季节、星辰以及道德和政治之间的联系,所以传教士们试图以西方的四元素说来取代中国的五行学说的尝试非常困难。今天,人们虽然意识到这两个系统在物质世界上缺乏思想基础,但也同样认识到它们在反映符号关系方面的积极作用。由于中国人和西方人都认为自己的符号系统表达的是客观的物质现实,因此要使它们协调一致是极其困难的。

如何正确理解中国的“气”和西方的“质料”,是中西哲学对话的一大障碍。利玛窦在讨论中国的“气”时,把“气”误认为是四种自然元素之一的空气,因此他认为“气”是纯粹的物质。并且在当时许多耶稣会士的著作中,都将“气”等同于亚里士多德的质料因(material cause),把“元气”比作希腊哲学中的原质(prime matter)。然而,实际上中国哲学中的“气”是一个相对复杂的概念,具有道德和形而上学的维度,因此,它并不能简单地被等价于质料。

众所周知,亚里士多德在其希腊前辈的四元素中添加了第五元素,即“以太”(ether)。不同于前四种可朽的,且存在于月下世界的元素,“以太”是不朽的,且充满于月上和宇宙上层边界之间的所有空间。在亚里士多德看来,行星和恒星只是“以太”浓度高低的表现,它们以不同的速度和相反的方向绕地球运动。尽管天地之间存在着天然的异质性,但亚里士多德认为,天通过行星和恒星的运动对地球施加着无处不在的影响,造成了物质的生成和朽坏。

亚里士多德把月上和月下分离开来,对于中国哲学来说是难以想象的,因为中国哲学认为天地的一切事物都是由“气”所构成的。同样,对于亚里士多德来说,世界的变化正是建立在物质变化的基础之上,而中国的理论则表现出了把物质变化与人类社会的变化联系起来的、对其进行更加全面的解释,因此更容易被中国知识分子所认可,即便耶稣会士曾指出它缺乏理论基础和经验证明。

西方宇宙论的传入,对中国传统构成了巨大挑战,葛兆光甚至认为,直接挑战中国传统并逐步导致其灭亡的,不是利玛窦所带来的西方哲学,而是这种新的宇宙论[5]371。并且由于耶稣会士关于地球是球形的论点非常有力,当时的一些中国知识分子最终还是接受了他们的观点,但声称这种知识本就源于中国,只是后来失传了。

四、超越儒家:伦理学和神学

被中国和西方的古代伦理所共同承认的是,个人的存在并不完全是因为其自身,而有着更为重要的意义,比如因为家庭、国家或宗教。在这一点上,亚里士多德的伦理学和儒家的伦理学有着一个共性,即注重个人的美德而不是外在的规则。但不同的是,儒家将美德的生活描述为回归本心,亚里士多德则持有目的论观点,认为美德的生活是为了实现人的本性。在这种目的论预设下,亚里士多德和基督教的伦理学非常重视个体进行个人思考和自由选择的能力。因此,个人伦理被认为是根据个人情况和群体价值观而逐渐养成的习惯。利玛窦受到斯多葛学派和基督教意志观的影响,提倡一种非常重视个人努力和功绩的伦理观。他认为理智引导着人类的意志:当理智追随理性时,它指挥着善的行动;当理智违背理性时,它指挥着恶的行动。

相比之下,儒家尤其是孟子,认为伦理是内在的和本性的。并且,儒家思想更倾向于有一个道德善的单一概念,而利玛窦则引入了西方传统的多种元素,包括正义、快乐和利益。《天主实义》第六篇对利益的合理性进行了很长的讨论,他说,“不宜望利以为己,犹必当广利以为人”[2]166,认为相比于个人的私利,应当更加关注对人类的公利,而在所有的利益之中,最高的利是要进入天堂。但对儒家来说,道德生活除了美德本身之外并没有其他目的,当把善作为一种能否进入天堂的外部目的时,就已经破坏了道德动机。

在《修身西学》(约1637)中,高一志(Alfonso Vagnone,1566-1640)更加系统地介绍了亚里士多德关于追求“福”和“好美”的观念。他指出,幸福不仅依赖于外在的和肉体的“好美”,更加重要的是依赖于心灵或精神上的“好美”。幸福不在于压制欲望,而在于实现欲望。人生的超自然幸福在于认识上帝,但与利玛窦不同的是,高一志并没有直接讨论死后的超自然幸福,因为这种观点蕴含了一种中国文人难以接受的善报观念,正如上文所讨论到的那样。

高一志关于伦理学共撰写了三部著作,除介绍个人伦理的著作《修身西学》之外,第二部是关于家庭伦理的《齐家西学》,第三部是关于政治伦理的《治国西学》。这一划分也与欧洲耶稣会学院教授的三门伦理学课程相对应。然而,后来两部作品的风格与第一部有着很大的不同,因为高一志放弃了经院哲学的风格,而是采用了含有大量历史、文学和圣经典故的人文主义式的写作风格。通过修辞手法,高一志展示了古希腊人和古罗马人是如何塑造他们的伦理品格,并致力于自我转变的。在其早期作品《达道纪言》(1636)中,高一志根据儒家的“五伦”重述了355个短篇故事。毋庸置疑,高一志在君臣之伦上着墨甚多,这很可能是为了迎合皇权与儒家思想,但他也在朋友之伦上多有论述,而这是儒家“五伦”思想中的第五伦,也是最末一伦。

毫无疑问,耶稣会士并没有引入一种革命性的伦理,因为他们首先需要迎合儒家的道德秩序。然而,他们引入的亚里士多德的个人选择和基督教的自由意志观念,在20世纪被认为是中国现代性思想中的重要元素。传教士的旨归终要是传播基督教信仰,包括一神论的上帝概念,这种观点在亚洲并非完全不为人知,但处在非常边缘的位置。在《天主实录》(1584)中,罗明坚从学术传统出发,为上帝的存在提出了三个证明:宇宙需要上帝来指定它(设计论证);万物需要上帝作为创造者才能存在(动力因论证);所有事物都需要上帝来达到它们的目的(目的因论证)[6][7]。正如作品名称所示,罗明坚认识到中国“天”的概念的重要性,但由于他认为“天”仅指物质性的天,所以他选择用中文的拟新词“天主”来诠释上帝的概念,强调上帝是物质性的“天”的主宰和创造者。仅仅几年后,罗明坚开始将《四书》翻译成西班牙文和拉丁文,在翻译过程中他也发现了“天”也是万物普遍和永恒的原因[8]。

在《天主实义》中,利玛窦开始更加系统地使用本土概念。关于“上帝”,他不仅说,“吾天主,乃古经书所称上帝也”[2]100,而且共计11次来列举中国经典中关于“上帝”的描述,大部分来自《诗经》和《尚书》。需要指出的是,利玛窦的说法往往被学者们所曲解,认为利玛窦将基督教的天主与中国的上帝完全等同。但事实上,利玛窦的意思只是说明古代中国人已经通过理性获得了对于上帝的真正认识。并且,这种理性认识在古人对于上帝的崇拜活动中,也展示出其实际具有的实践上的结果。几乎可以肯定的是,利玛窦并没有声称古代中国人可以得到所有的基督教启示,因为“三位一体”的教义不能仅仅建立在理性之上,且应建立在启示之上。一方面,利玛窦从基督教的立场出发,认为中国古人这种通过理性而获得的对于上帝的认识,就是对基督教的上帝的认识。另一方面,利玛窦也并不否认中国传统的“上帝”概念具有着基督教的“上帝”概念所无法还原的特殊性。因此,利玛窦的真正论点是肯定中国人的理性已经达到了其对上帝的真正认识,尽管还不完全。

基督教习惯用“创造”(creation)一词来表达上帝的超越性:上帝作为创造者,使受造物得以存在。这种创造的想法通常是在一个历史性的框架中表达,就像在《创世纪》的章节中,上帝在历史的某个时间点上创造了万物。《创世纪》前两章的叙说有力地传达了上帝作为创造者的全能,但同样,上帝的创造也可以像托马斯·阿奎那在《神学大全》(Summa Theologica)的论述那样,使用哲学表达。这种哲学表达不是一种历史性的解释,而揭示出的是一种形而上学的关系,即受造物对绝对实体的绝对依赖:受造物的存在离不开其存在的基础,即上帝。从这个意义上说,创造者和受造物之间的关系不是历史地构成的,而是超越了任何历史性的关联。这导致阿奎那认为宇宙与上帝是同样永恒的。阿奎那在《论世界的永恒》(On the Eternity of the World)一书中同意亚里士多德的观点,认为世界可以是永恒的,没有开始也没有结束。并且通过哲学论证,阿奎那也使《圣经》中关于创造的概念理性化,并以哲学的方式来解释一种形而上学的依赖性,但他的这一论述却被记录在神学方面的重要著作《神学大全》之中。有趣的是,上面提到的《寰有诠》第一卷在《神学大全》和《争议问题集:论天主的能力》(Disputed Questions on the Power of God)的基础上也提供了一种哲学论述,解释了上帝是万物的首要和超越的原因。通过在自然哲学著作《寰有诠》中插入论证,传教士和中国基督徒共同完成了阿奎那将“创造”概念从神学转为哲学的这一过程。

正如我们所看到的,耶稣会士试图认真地建立以人类理性为基础的哲学化的上帝概念。面对中国哲学,利玛窦没有保留古代“天”的概念,而是采用了“上帝”的概念,因为“天”具有多义性(物质的天、哲学的天、目的性的天)。在宋代儒学中,其他术语如“理”和“太极”,可以被认为等同于西方哲学的“上帝”,但正如上文所解释的,利玛窦认为“理”和“太极”只是形式上的原因,不是具有创造权能的“自立体”(实体)。并且一代又一代的耶稣会士也一直认为“理”和“太极”不能创造任何东西,更不用说创造宇宙了。

结论

汉代以降,随着佛教的传入,中国哲学首次遭遇到了外来的哲学体系,从而被迫重新审视自己的传统。而在第二次与外来文明的交流中,即通过明末清初的儒耶对话,中国产生了除儒释道三教之外的第四教,即所谓的“儒家基督教”。通过以上的论述表明,明清时期西方哲学的引入是相当广泛和系统的,并呈现出了多种形式。一些耶稣会士的著作,如《名理探》和《寰有诠》,虽然间接或直接使用一些儒家的概念,但本质上仍然是对亚里士多德评论的翻译,并没有真正地努力与儒家思想所会通。相比之下,《性学觕述》和《寰宇始末》才真正做到了与儒家思想的深入交流,一方面是提出共性(上帝、魂、鬼神),另一方面是表达差异(太极、理、气)。

这些著作都介绍了许多对于中国人来说完全陌生的原则和概念。但只有像李之藻之类的少数知识分子才致力于吸收这些新知识,而大多数人没有能力或不愿意投入太大精力。并且,没有朝廷长期的制度上的支持,西方哲学作为一种思想体系,被接受的程度只能是有限的。尽管如此,仍然有许多具体的思想在明末清初的知识界找到了自己的位置。例如“天主”的概念就在天主教会之外产生了一定的影响,特别是在批判理学的儒家知识分子当中,基督教对于天主概念的阐释使得他们以一种积极的方式重新评估中国古代的“敬天”思想。此外,就利玛窦在古代经典中对上帝的解释,中国著名哲学史家黄宗羲(1610-1695)也得出结论,认为上帝崇拜在古代就已存在,并且具有人格神的观念[9]307-308。因此,强调中国古代思想中这一被忽视的有神论维度是利玛窦作出的主要贡献。尽管说这种认识并没有使黄宗羲走向有神论,他坚持宋儒的正统学说,特别是“气”一元论特征。与儒家主张人与天的内在结合所不同,基督教更为强调一种超越性,且这种超越性不是纯粹的、外在的,而是建立在独立于主体的理性实体之上的。如今大多数中国哲学史家也都承认中国古代产生了宗教,但他们普遍认为大约在孔子时代宗教就开始向伦理学转变,以致最初的有神论在之后几乎完全消失。

明清时期儒耶之间的交流与互动持续了一百多年,直到1724年雍正禁教事件的发生。后来传教士的著作虽然仍在流传,但中国知识分子已经不再明确地提及西学。如此,许多研究明清中国思想的历史学家得出的结论是,中国和西方的这一次相遇是失败的。在这方面,谢和耐(Jacques Gernet,1921-2018)的《中国与基督教》(1991)一书有着很大的影响力。当他的大多数前辈都专注于传教士的著作时,谢和耐将重点转移到了那些敌教文人的著作上。受E.班维尼斯特(Émile Benveniste,1902-1976)的影响,谢和耐认为,这一次相遇失败的原因是由于中西语言结构上有着根本的差异[10]。继谢和耐的研究后,葛兆光在《中国思想史》中也提到,西学的传入不仅是在思想层面,更重要的是在知识和信仰层面逐步瓦解了中国传统。

谢和耐和葛兆光所强调的是西方与中国传统的矛盾,而张晓林则相反,他认为这种早期的相遇代表了一种新的思潮的开始,他专门提到了许理和(Erik Zürcher,1928-2008)所介绍的“儒家一神论”(Confucian monotheism)。由于其明显的一神论特征,这一思潮有别于儒家道统,它可以被认为是仅次于儒教、佛教和道教的第四个流派。这股特定潮流已经内化成了中国思想的内部因素,因为儒家和佛教诸派的重要思想家至少为了反驳西学和传教士的观点而郑重地了解和讨论了他们所带来的新理论[9]338。如此,也在某种程度上证明了西学可以进入中国学术,并对其产生影响,甚至有所贡献,且不会导致中国整个传统思想的崩溃。

总的来说,中西哲学的早期接触,为19—20世纪中国更广泛和普遍地引入西方思想奠定了基础。需要指出的是,虽然明末的耶稣会士和中国基督徒努力融合了经院哲学和儒家思想,但经过几百年的发展,现代的哲学思维已经发生了很大的变化,西方和中国都已经脱离了形而上学,更倾向基于经验现实和社会科学的实践哲学[5]328-329。

- 北京行政学院学报的其它文章

- “县”为单元的中层理论政策实施及分析框架

- 政府数据授权运营法律问题探析