计量电影学视阈下诗意纪录片的美学生成

游盼 卢伟

摘 要:兴起于英美学界的计量电影学拓宽了电影研究的路径,该研究方法不仅是对欧美传统电影研究范式的不满乃至某种抵抗,还表明其是被数字人文背景下量化研究的热潮所驱动。从既有的文献梳理来看,计量电影学在纪录电影领域中的运用尚不多见,该方法为纪录片的形式与风格研究提供了新的分析工具。作为纪录电影的先驱人物——荷兰导演伊文思,其早期诗意纪录片作品《桥》《雨》在计量电影学定量研究方法下,开拓出了由景别、角度、剪辑构成的多维空间,由此以点带面,将早期诗意纪录片的美学生成进行可视化分析,研究结果显示,其具有大量特写景别并列、新奇视角陌生化处理、更短剪辑的节奏呈现等美学特征。

关键词:计量电影学;诗意纪录片;伊文思;数字人文

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)06-0147-10

英国学者大卫·M.贝里(David M. Berry)在《数字人文:数字时代的知识与批判》一书的前言部分开宗明义地谈到,“数字人文是将计算机技术应用于人文研究的前沿学科”[1]1。这一定义精准地指出了数字人文的跨学科属性,它是由数字技术与人文学科交叉而形成的新兴研究领域。自2009年数字人文的概念引入中国学界,距今已有十余年,当前数字人文的相关研究“一是利用数字信息技术解决一些人文学科已经存在但是传统人文学科无法解决的问题;二是发现并研究数字信息技术带来的新的人文问题;三是探究新型软件工具和平台在人文知识的生产、传播与教学中的应用及其影响”[1]2。就电影研究而言,巴瑞·索特(Barry Salt)于1974年发表的《统计方法与导演风格》被公认为是计量电影学的开山之作。计量电影研究方法体现出的不仅是对欧美传统电影研究范式的不满乃至某种抵抗,还表明其是被数字人文背景下量化研究的热潮所驱动。凭借着众多的软件工具和信息平台对电影文本进行更为细致的数据分析,从定性研究到定量研究,从主观式的印象批评到客观式的量化分析,通过新理论、新方法、新工具来强调电影研究的客观性与科学性,电影研究的理论路径逐渐被拓宽,并成为数字人文时代研究范式转型的一朵娇艳之花。

针对英美学界日益兴起的计量电影学研究,一批敏锐的中国学者对其予以了关注,并开展了颇有价值的分析和探讨,但总体上而言尚处于零星的起步阶段,“突出表现为侧重认识论的拉片阶段,或偏重于观众、票房、院线等外部产业大数据,涉及影片文本形式元素及其参数的内部大数据统计分析的专业学科意识不强”[2],具体看来,主要是面向形式与风格的探索。陈刚对费穆导演的电影结构进行了可视化研究与实践,并结合电影历史、理论和电影艺术的创作规律等分析了费穆电影的形式风格[3]。范倍、郭柳蹊将计量学方法应用于第五代、六代导演的电影研究中,将风格的代际转移进行一定程度的可视化呈现[4]。李春芳更进一步以电影文本为核心,通过程序分镜、字幕识别、人物图谱绘制,研究了关锦鹏电影《阮玲玉》的叙事结构、剪辑特征和人物关系[5]。近来,国内的学者逐渐意识到计量电影学方法的引入,或许可以为“重写电影史”提供范式上的突破。乔洁琼对19221937年间的34部中国早期电影进行数据整理和分析,试图探寻中国早期电影风格(民族、类型、导演)形成的基因密码,并对计量电影学参与重写电影史以及建构中国电影学派进行思考[6]。唐媛媛、师志豪采用了计量学的研究方法,统计电影史上不同时期具有代表性的30部红色电影的平均镜头长度、中值镜头长度等能够反映影片风格及形式的数据。同时,基于HSV色彩空间模型对所选样本的色彩参数进行数据统计,将其变化趋势进行可视化呈现[7]。从既有的文献梳理来看,研究对象均为剧情片,这让我们不禁想到在纪录片领域,计量电影学研究方法同样适用,因为“纪录片作为一种独特的影像叙事和文化交流载体,在对比与自审的过程中必将更好地发挥其连接世界、沟通中外的桥梁作用,成为新时代跨文化传播实践中助力中国对外传播的有效载体”[8]。

“诗意模式紧随着现代主义而出现,它作为一种表现现实的手段,偏爱片段组合、主观印象、非连贯动作和松散的关联结构”[9],为了研究这种关联结构对诗意纪录片美学生成的作用,我们选取荷兰导演尤里斯·伊文思(Joris Ivens)的《桥》(De Brug,1928)、《雨》(Regen,1929)为样本,借助分析软件Cinemetrics[10],分别统计出这两部影片的镜头时长及数量,同时将影片的景别、拍摄角度、摄影机运动等重要参数手动标记在非线性编辑软件Premiere的时间轴面板上,并自动导出生成为Excel表格。统计完成后,通过一系列的函数运算生成可视化图表,据此分析诗意纪录片诗意效果的构成元素,进而探求早期诗意纪录片的美学生成原理。

一、诗意萌生的景别景观:特写镜头与相同景别并陈

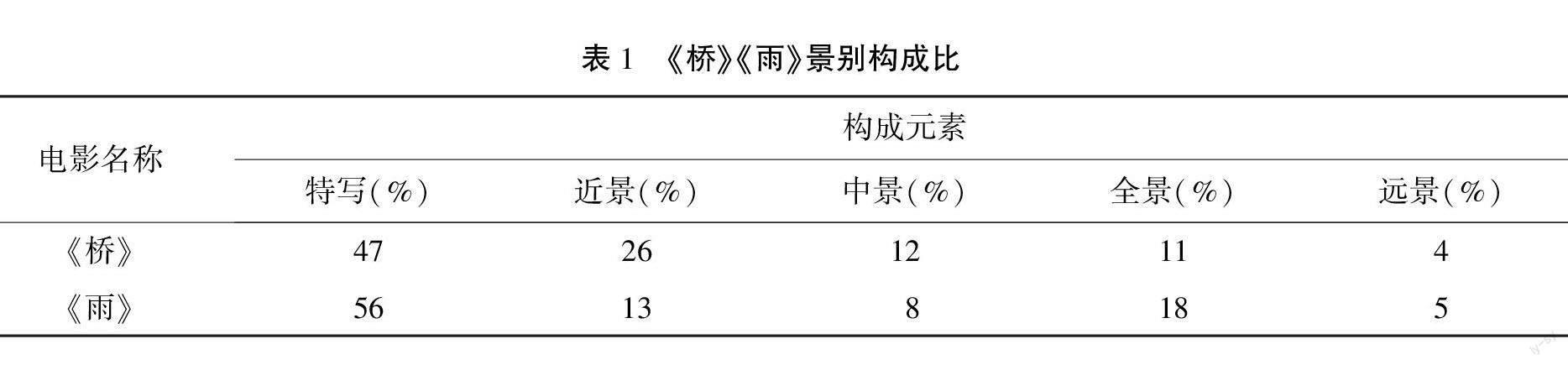

根据摄影机与拍摄对象之间的距离远近,依照《电影语言的语法》一书中的划分标准,统计出“特写(close up)、近景(close shot)、中景(medium shot)、全景(full shot)、远景(long shot)”[11]五种不同景别的镜头数量。经过分析,《桥》《雨》两部短片中的大多数镜头由特写镜头组成,并且多次运用相同景别的镜头并列形成影片中的“华彩”段落,景别上的特写与并列最终服务于简洁的叙事,对姿态的展现与形式的凸显削弱了文本的戏剧性,从而导致主观层面上诗意的萌生。

(一)大量使用特寫镜头

《桥》和《雨》作为纪录片大师伊文思初涉影坛的两部习作,既是导演个人探索电影语言表意可能性的开端,也是早期诗意纪录片的奠基之作。无论是表现鹿特丹市内马斯河上的一座铁路桥,还是表现阿姆斯特丹的一场阵雨,伊文思大量运用特写镜头(见表1),并在个人自传中总结认为:“这是特写镜头的一个新领域。在这之前,特写镜头只是用来突出强烈的感情和戏剧性情节的。这些表现日常事物的特写镜头使《雨》片在我的成长过程中成为重要的一步。”[12]32

贝拉·巴拉兹(Béla Balázs)在《电影美学》第七章专门论述“特写”时提到,在默片时期,电影兼具揭示新事物和表现旧事物的双重功能,尤其是通过特写展示出事物面貌背后的各个微小因素的运动,启发我们重新认识早已熟悉的日常生活,“特写镜头不仅扩大了而且加深了我们对生活的观察”[13]45。伊文思的《桥》《雨》中充斥着大量的特写镜头,饱含着自然主义的细节表现,“流露出一种难以言宣的渴望、对生活中一切细微末节的亲切关怀和一般火热的感情……导演在特写里表现出自己的诗的感觉”[13]46。因而,诗意纪录片中的特写镜头所具有的抒情力量往往能够生动地传达出导演真实的内心活动,与观众形成某种心灵上的共振,而不仅仅只是作用于我们的眼睛。

以《雨》为例,影片中超过半数的镜头均为特写,这也是诗意纪录片的情感来源。其创作缘起是伊文思与友人在《暗礁》的外景地拍摄时需要阳光,但恰逢阴雨绵绵,于是构思了这部影片。从现实与艺术两个维度来看,一方面,阿姆斯特丹属于温带海洋性气候,降水颇多,居民早已习惯了多雨的天气。伊文思将摄影机对准这一日常生活中并不鲜见的对象,借助特写镜头对事物面貌进行细致入微的刻画,如随风抖动的篷布、窗户上的水珠、路面上的积水,描绘了发生在雨前、雨中、雨后三个阶段的不同生活侧面,重新建构起观众对于下雨这一天气变化过程的整体认知。另一方面,伊文思通过一系列纯粹的视觉形象表达出抒情的效果,其中特写镜头功不可没。由于雨的形态、光影、运动变化十分丰富,影片将其作为一种出色的造型元素来加以表现,时而激烈、时而柔美、时而阴郁、时而阳光,特写镜头下的雨滴被塑造成多变的姿态,暗合了片中情感基调的变化,调动了观众真实的生活體验,使其产生身临其境的主观感受。这也恰好印证伊文思所说的:“雨是湿的,所以必须让银幕保持湿淋淋的状态——使观众感觉到湿,又不仅仅是湿度而已。”[12]30

(二)相同景别镜头并列

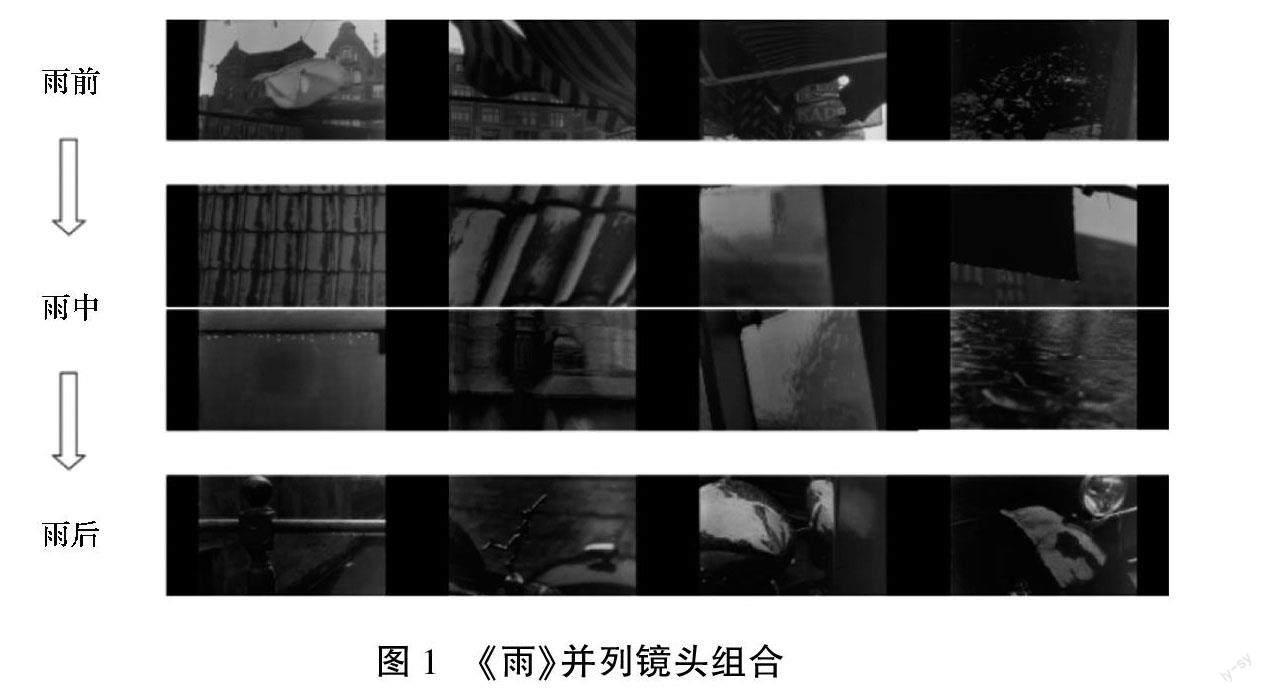

何为并列镜头?通常认为,“在同一主题下具有某些相似之处,且彼此没有逻辑上的呈递或因果关系的一组镜头”[14]220。这一概念明确了并列镜头成立的三个基本要素,我们不妨将其代入《雨》这部影片中加以验证(见图1)。它具体包括:(1)围绕着下雨展开(主题的同一性);(2)具有相似的景别和长度(形式的相似性);(3)镜头顺序可以互相调换(因果关系的缺失)。回顾世界电影史可知,并列镜头被引入叙事电影后,真正大放异彩是在苏联蒙太奇学派手中,既较好地服务于故事本身,还给予观众以诗意的观感,比如普多夫金(Vsevolod Pudovkin)的《母亲》(Mother,1926)中“春天来了”那组经典镜头:冰雪消融、小河流淌、孩童玩耍。作为在荷兰放映的第一部苏联影片,它引起了伊文思等人的极大兴趣,他在自传中不止一次提到相关细节。值得注意的是,伊文思在《雨》中反复多次出现的并列镜头所营造出的绵绵诗意,正是源于尽可能地减少画面中的有用信息,简化叙事的成分,削弱画面之间的因果关系,这一点是和普多夫金有所区别的。

学者聂欣如将电影语言中减少有效信息从而获得诗意的表现手法称为“单调性语言”。结合这一定义,许多电影元素都有造成“单调性语言”的可能,常见的处理方式包括慢动作升格、重复组接镜头等。“一般来说,单调性语言是电影表现诗意、象征的重要手段,也用来创造某些气氛和情绪。”[15]122更重要的是,“单调性语言”能够诱发电影语言信息的畸变,“信息的畸变使观众的注意发生变化和转移,引起联想或感受它种艺术的魅力,从而产生单纯化情绪”[15]124。既然减少画面信息能够促成所谓的“单调性语言”,继而导致信息畸变后产生诗意效果,那么从散点图中可以得知(见图2),在《桥》《雨》这两部公认的诗意盎然的纪录片中,景别方面诗意达成最主要的手段是特写镜头的并列。

具体而言,以图1中“雨后”的并列镜头为例,它们分别是:(1)特写,栏杆上挂着的雨滴;(2)特写,汽车引擎盖雕塑上的雨滴;(3)特写,汽车灯罩上的水珠;(4)特写,汽车轮拱上的水珠。由此可见,这一连串的镜头组合只为交代雨停下了的事实,从不同的生活细节表现雨滴的形态。而特写镜头本身就具有排除无关信息、保持画面内涵单一性的功能。因此,这个“雨后”片段尽管镜头很多,但信息量不大,类似的例子在片中还有很多。除此之外,并列镜头还形成了影片中的节奏,“画面之间无逻辑意义的呈递或延续迫使形式的因素凸显,诗意因此而被造就”[16]。于是,在重复的特写镜头组合下,观众的注意力从对下雨这一具体事件的关注,被巧妙转移到画面中雨的形态和影片节奏的趣味性上来,给细腻的自然景物描写蒙上一层主观色彩,产生于内心的诗意也由此显现出来。

二、诗意探索的角度凝视:新奇视角与陌生化处理搭配

根据统计分析得知,《桥》《雨》两部短片中俯/仰角度镜头占比较高(见图3)。物体的拍摄角度代表着对题材的某种看法,非常规的角度选取带来了新奇的视角,其背后是现实需要与时代呼唤的多重合力所致。更重要的是,角度上的新意创造出陌生化效果,使得作品的艺术性动机前置,从而避免了知觉自动化,延长了审美认知的过程,并构成了影片诗意的前提。

(一)新奇化的观察视角

一般来说,倾向于现实主义的导演常采用水平视线的平拍镜头,使观众忘记摄影机的存在,而倾向于形式主义的导演则偏爱非常规甚至极端的拍摄角度,极力捕捉被摄对象的特点。角度上的新奇往往能够给人以视觉上的新鲜感,引起观众的注意,从而令其获得独特的心理感受。自上而下的俯拍镜头会使人显得渺小卑微,削弱被摄物体的重要性,极端的俯拍镜头形似鸟瞰,能将观众带入空中俯瞰芸芸众生。自下而上的仰拍镜头通常给人以庄严肃穆、恐怖压迫之感,“一般可以造成某种优越感,表示一种赞颂和胜利”[17]22。

从图3中我们不难发现,《桥》《雨》两部影片中俯/仰角度的镜头数量之和高于水平角度拍摄的镜头,且随着时间的推移占比有上升的趋势。分开来看,《雨》中的俯拍镜头数量远高于《桥》,而《桥》的仰拍镜头数量则高于《雨》,客观上这是由于二者的拍摄对象不同所致。《桥》中的钢铁活动桥梁是一座伫立在内马斯河上的庞然巨物,而《雨》中的雨滴则更多是处于受重力影响落下的状态。此外,新奇视角的选取亦存在社会变革带来的深层次的主观心理动因,这就离不开两部影片诞生的时代背景的影响。

首先,影片创作背景是一个“机器崇拜”的时代。20世纪初,西方社会正处于科学技术蓬勃发展的时期,日新月异的发明创造让人眼花缭乱;机器开始与人们的日常生活产生越来越多的交集,它有效地减轻了人力的负担,创造出巨额的社会财富,逐渐在人们的观念上产生影响;整个社会洋溢着浓厚的乐观主义情绪,催生出“崇拜机器的时代”。吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)的“电影眼睛”理论将摄影机作为认识世界的主体来表现,“我们的出发点是:把电影摄影机当成比肉眼更完美的电影眼睛来使用,以探索充塞空间的那些混沌的视觉现象”[18]。其代表作《持摄影机的人》更是对改变运动速度和发掘特殊的拍摄角度显示出极大兴趣。因此,歌颂机器、崇尚科技日渐成为新的时代潮流,也直接塑造了人们对于机械之美的迷恋,为水陆交通提供便利的铁路桥也自然成为颂扬人类工业文明的绝佳载体,《桥》在镜头角度的选取上对此流露出的赞美之情溢于言表。

其次,影片重在表现工业城市化的进程。农业文明始于乡村,而工业文明则发端于城市。纵观西方国家城市化走过的演变历程,有学者将其划分为三个阶段,其中18世纪中叶至1950年为第一阶段,即工业城市化。始于18世纪的英国工业革命彻底改变了当时的社会形态,使西方国家相继迈入城市化进程,“城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对‘孪生子”[19]。经济基础决定上层建筑,社会变革直接反映在电影艺术创作上,“一些电影制作者尝试把摄影机带到户外拍摄城市风景那些诗意的方面。他们的影片形成了另一种新类型‘城市交响曲(city symphony)”[20]239。为了更好地表现生机勃勃的城市生活,又不至于落入大众视野的窠臼,创作者需要积极发掘生活中点滴事物的诗意。《雨》作为抒情纪录片的代表,以小见大,透过鲜为人知的新奇视角刷新了观众对于城市生活细节的具体认知。

最后,影片深受先锋派电影的感召。第一次世界大战虽然使得西方社会的传统观念和精神文明遭遇了空前的危机,却加速推进了19世纪末兴起的现代主义文艺思潮,孕育了包括先锋派在内的多个现代主义艺术流派。先锋派电影虽然较其他艺术形式起步较晚,但它却积极拥抱当时各种各样的现代主义风格。年轻的电影工作者秉持着复兴民族电影和探索电影艺术性的双重目的,积极革新电影的形式与技巧,使电影语言呈现出愈发丰富的表意可能性。此外,一众电影俱乐部的蓬勃发展和艺术电影放映专门影院的兴起,也为独立于主流工业之外的先锋派电影开辟了与观众见面的窗口。1927年9月,伊文思参与创立的“阿姆斯特丹电影联盟”发布的第一则宣言里提到,“我们要看法国的、德国的和俄国的先锋派画室里产生的实验主义作品”[12]13。在其担任技术顾问期间,这类影片在内容与形式上的创新给其留下了深刻印象,在先锋派的感召下他开启了个人的电影生涯。

(二)“陌生化”的艺术动机

1917年,俄国形式主义领军人物维克托·什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)在《作为手法的艺术》一文中首次提出“陌生化”(defamiliarization)的概念,并认为:“艺术的手法是事物的‘反常化手法,是复杂化形式的手法,它增加了感受的难度和时延,既然艺术中的领悟过程是以自身为目的的,它就理应延长;艺术是一种体验事物之创造的方式,而被创造物在艺术中已无足轻重。”[21]美国电影研究学者克里斯汀·汤普森(Kristin Thompson)将“陌生化”视为一个总的新形式主义术语,并将其当作一种“审美游戏”,目的在于更新我们的思维过程,避免“知觉自动化”的发生。

按照新形式主义的观点,“所有媒介的和形式组织的手法,在其陌生化以及用来建构起一套影片系统的潜力方面,都是平等的”[22]25。景别、角度、运动等电影的元素均被视为艺术手法,不仅服务于作者的表达,还创造出陌生化效果。克里斯汀·汤普森把运用艺术手法的动机划分为四种基本类型:构成性(compositional)動机、真实性(realistic)动机、跨文本(transtextual)动机以及艺术性(artistic)动机[22]26。其中,艺术性动机可以独立存在,而其他三种则必须依赖于艺术性动机。

显然,《桥》《雨》这两部作品几乎都是围绕着艺术性动机来组织结构的,使艺术性动机实现“前景化”(foregrounding)。如《桥》中:为了让轮船航行,火车只得暂时停靠,铁路桥的桥面在仰拍镜头的注视下缓缓升起,巨大的滑轮在沾满油泥的钢缆拉扯下产生有节奏的转动;随着桥面不断上升,在几乎垂直俯拍的镜头下,河面上的小舟显得愈发渺小,船上划桨的人更是难以辨认。这样的镜头组合传达给观众的不仅限于眼前发生事件的前因后果,还是对“桥”这一拍摄对象的艺术化处理,使观众能够欣赏机械运转的“纯粹的形式”,达到某种间离的效果。因此,非常规的新奇的拍摄角度作为特定手法,在整部影片的形式范畴内重复和变化,大量的俯/仰角度镜头客观上增加了观众辨别事物样貌的难度,延长了主观思考的银幕时间,打破了观众对于事物的固有印象,突出了以审美本身为目的的认知过程。

三、诗意盎然的剪辑思维:镜头长度与情绪节奏互补

如何将单个镜头组织成为完整的段落,是剪辑首要解决的问题。剪辑是诗意达成的重要手段,《桥》《雨》中的平均镜头长度(average shot length,ASL)均远低于同时期欧洲和美国的水平,而愈短的镜头长度愈具有浓郁的诗意氛围。另外,通过契合画面内容的剪辑节奏所带来情绪上的起伏,能够突出情绪表达、气氛营造和情感抒发的诗意效果。

(一)更短的镜头长度

平均镜头长度“指的是影片的长度除以其中的镜头数量,它既可以表示胶片的实际长度,也可以表示为持续时间”[23]160。使用Cinemetrics网站上提供的测量工具,得出《桥》和《雨》的ASL分别为5.7秒和4.7秒。借助平台上的数据库查找《世界电影史》中列为“抒情纪录片:城市交响曲”条目下的代表影片,将它们的镜头参数进行对比(见表2)。其中,《曼哈塔》(Manhatta,1921)作为最早的知名城市交响曲,大量使用了沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)的诗句作为字幕卡插入,因而其ASL达到了9.2秒,其余的不足6秒。

与此同时,我们将《桥》《雨》这两部影片的ASL与同时期的欧美无声电影加以比较(见图4)[23]192,不难发现,它们基本上与美国电影的ASL持平,但比欧洲电影的ASL短了将近1秒。生活中1秒钟或许不算太长,但在银幕上却是不能让人忽略的。回顾1920年代的国际潮流,彼时的好莱坞电影正处于无声电影后期,电影作为商品正迅猛扩张自身的商业版图,连贯性剪辑体系业已成熟,“视线匹配、切入镜头以及取景的小小变化,都能不断地揭示出一个场景空间的重要部分”[20]194。反观欧洲电影,各国正在联合起来抵抗美国电影的入侵,一时涌现出形形色色的不同于古典好莱坞电影制作风格的重要电影流派,一种国际化的先锋派艺术风格开始浮现,与好莱坞电影强调的商业属性形成鲜明对照。早期诗意纪录片的ASL与好莱坞商业电影更为接近,这个现象是值得我们关注的。

一般来说,提及诗意电影人们会自然而然地将它与长镜头理论联系起来,这多少受到了安德烈·巴赞(André Bazin)的长镜头理论影响。他认为:“若一个事件的主要内容要求两个或多个动作元素同时存在,蒙太奇应被禁用。”[24]随后一众拥趸们充分汲取巴赞理论的精神养料,将其视为“新浪潮之父”,于是造就了“法国电影新浪潮以来特别强调电影导演的艺术个性张扬,诗意电影的呈现就是导演们个人思想和艺术表达的喷发”[25]。

那么,在早期纪录电影中平均镜头长度与诗意的生成是否有关呢?我们不妨将这两部影片进行比较,《雨》是被公认的比《桥》更具诗意的,将二者的镜头长度参数整合到核密度估计图(kernel density estimation,KDE)中(见图5),不难发现,两者数据分布的离散程度有所不同。《雨》的镜头长度分布更为集中,多为7秒以下,其峰值数据聚集在大约4秒的位置;《桥》的镜头长度峰值位置与《雨》相似,但总体数据分布更加分散,这也是与表2中二者的变异系数(CV)相对应的。于是,我们能够初步得出结论:在早期诗意纪录片中更短的镜头是其诗意生成的一大来源。这个结论似乎与由长镜头美学带给我们的审美经验相悖,但提出质疑并提高描述的客观性正是计量电影学的价值所在。

“这种比较的方法不仅可以用来讨论导演作品在形式上的独特性,而且也可以讨论内容上的独特性。这样做或许有助于减少对电影许多随意的过度解读。”[26]

(二)富有情绪的节奏

一部电影中,镜头的长短决定了影片的节奏,平均镜头越长,剪辑频率越低,节奏越缓慢,反之亦然。法国电影理论家莱翁·慕西纳克(Leon Musinak)在《论电影节奏》一文中认为,“节奏是一种心灵上的需要,它通过一种下意识活动补充了人的空间感和时间感”[27]。诚然,电影中的诗意是一种氛围,更是一种情绪,但不是所有的情绪都是最终指向诗意的,“只能是带有某种情绪的节奏才有可能被观众认定为诗意”[14]343。伊文思的《桥》《雨》之所以让人觉得诗意盎然,其中很重要的原因便是通过剪辑率的变化创造出带有情绪的节奏。

通过Cinemetrics软件工具将这两部影片进行量化后并提交数据到网站上,选择合适的“趋势线程度”并点击“重绘”后生成趋势线。以《桥》为例(见图6),我们可依据波峰和波谷所在的位置,将这条动态曲线划分为与影片内容大致对应的五个阶段:(1)火车进站等候通行(5分12秒),(2)桥面上升(7分50秒),(3)轮船通行(9分30秒),(4)桥面下降(12分03秒),(5)火车通行(13分40秒)。由此可见,剪辑速率的每次变化都对应了桥梁在开启与闭合过程中的关键节点,正如伊文思所言,“对我来说,这座桥是活动、色调、形态、反差、节奏,以及这一切之间的关系的实验室”[12]18。

《桥》的开启与關闭、《雨》的增多与减少,都影响着观众注意力的变化,每一次注意力的改变都会引起情绪上的波动,呈现在银幕上则是剪辑速率起伏所造成的节奏变化。因此,“所谓电影节奏并不意味着抓住镜头之间的时间关系,而是每个镜头的延续时间和由它所激起并满足了注意力运动的结合”[17]124,剪辑不再是一种抽象的“时间节奏”,而是一种所谓的“注意力的节奏”。所以,伊文思正是利用剪辑速率的快慢变化来加强节奏上的引导,使观众的注意力始终保持在银幕上。同时,或急或缓的节奏也呼应着观众的主观情绪感受,并以某种内在韵律的方式显现,从而使观众体验到别样的快感和诗意。

四、结 语

早期诗意纪录片凭借独特的诗意美学,在电影史上书写下了不可磨灭的一笔,而在其昙花一现的同时也让我们不禁思考:这股不可名状的诗意氛围究竟从何而来。笔者正是通过计量电影学的方法从定性研究转向定量研究,对伊文思的《桥》《雨》的影片元素进行系统化、数字化的测量,并加以可视化的呈现与分析,其中不乏与传统印象相悖的发现,为深入探究诗意纪录片的形式风格与美学特征提供了新的方法与观点。景别上的大量特写与并列镜头,角度上的新奇视角与陌生化处理,剪辑上的短镜头与富有情绪的节奏,为我们打开了一扇更客观、系统和精确地研究早期诗意纪录片的美学生成窗口。

总的来说,诗意氛围归根结底是一种审美情感,而关于审美电影的建构方式,新形式主义做出了两个重要的假定:“电影是人工的构造物,而且它们与一种审美的非实用类型的知觉有关。”[22]52一方面,电影是任意的而不是自然的建构物,无论一部影片看上去多么真实、自然,其创作手法的选择很大程度上依赖于占主导地位的动机和功能。诗意纪录片中创作手法所发挥的功能,为的是创造和保持电影自身的形式与风格。另一方面,由于日常知觉是有效的、轻松的,而审美知觉恰好与之相反。因此,以诗意纪录片为代表的审美电影往往需要将我们的经验加以延长或钝化,也即陌生化,从而引导我们将注意力投向经验内部或自身的知觉与认知过程,而不是出于某种实用目的。毫无疑问,以计量电影学为代表的电影量化分析工具呼应了以上分析,既为审美电影的建构提供真实可信的数据支撑,也推动电影艺术的审美分析进一步走向科学化。

回到本文,作为计量电影学涉足纪录片领域的初步尝试,尚存在以下不足:一是选取的样本偏少,定量研究需要大量样本数据,已有的影片数据库有待完善,且可能存在影史上亟待发掘和认定的影片,一定程度上造成数据分析上的盲点;二是现有的测量工具较为单一且不够方便准确,研究涉及统计学、计算机科学等学科门类,存在一定的专业门槛,跨学科背景下要求人文学者具备更扎实的学科基础以及敏锐的分析判断能力。诚然,从理论到实践、从反思到方法,计量电影学研究面临重重困难,这既顺应了数字人文的浪潮,也促成了电影研究范式的转型。正如大卫·格里菲斯(D.W. Griffith)所言:“人们通常认为艺术和技术是一对‘宿敌。然而,他们不总是那样。”[28]

参考文献:

[1] 大卫·M.贝里,安德斯·费格约德.数字人文:数字时代的知识与批判[M].王晓光,等译.大连:东北财经大学出版社,2019.

[2] 杨世真.计量电影学的理论、方法与应用[J].当代电影,2019(11):32-38.

[3] 陈刚.计量电影学与费穆电影结构的可视化路径[J].电影艺术,2020(4):45-52.

[4] 范倍,郭柳蹊.风格的代际转移:中国第五代、第六代导演的计量学研究[J].贵州大学学报(艺术版),2021(3):72-85.

[5] 李春芳.《阮玲玉》计量分析与中国早期影人图谱[J].电影艺术,2022(4):34-45.

[6] 乔洁琼.中国早期电影风格管窥(19221937)——基于计量电影学视角[J].电影评介,2021(22):55-61.

[7] 唐媛媛,师志豪.计量电影学视域下的红色电影研究——可视化路径与美学内涵[J].电影文学,2022(10):11-19.

[8] 王瑞林,王国华.多元“他者”视域对重庆城市形象的呈现——以21世纪涉外视角的重庆题材纪录片为例[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(3):157.

[9] 尼科尔斯.纪录片导论[M].陈犀禾,刘宇清,译.2版.北京:中国电影出版社,2015:164.

[10]尤里·齐维安.Cinemetrics:面向计量电影学的人文赛博平台[J].许迪声,译.当代电影,2019(11):44-47.

[11]丹妮艾尔·阿里洪.电影语言的语法[M].陈国铎,黎锡,译.北京:北京联合出版公司,2013:13.

[12]尤里斯·伊文思.摄影机和我[M].北京:中国电影出版社,1980.

[13]贝拉·巴拉兹.电影美学[M].何力,译.北京:中国电影出版社,1978.

[14]聂欣如.电影的语言[M].上海:复旦大学出版社,2019.

[15]聂欣如.电影的单调性语言[J].文艺研究,1986(1).

[16]聂欣如.纪录片研究[M].上海:复旦大学出版社,2010:150.

[17]马赛尔·马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,1980.

[18]吉加·维尔托夫.论纪录片[M]//杨远婴.电影理论读本.北京:世界图书出版公司,2012:124.

[19]周跃辉.西方城市化的三个阶段[J].理论导报,2013(2):42.

[20]大卫·波德维尔,克里斯汀·汤普森.世界电影史[M].范倍,译.北京:北京大学出版社,2014.

[21]维克托·什克洛夫斯基.作为手法的艺术[M]//方珊.俄国形式主义文论选.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:6.

[22]克里斯汀·汤普森.打破玻璃盔甲:新形式主义电影分析[M].张锦,译.北京:北京大学出版社,2020.

[23]SALT B.Film style and technology:History and analysis[M].London:Starword,2009.

[24]安德烈·巴贊.电影是什么[M].崔君衍,译.北京:商务印书馆,2016:53.

[25]崔轶.电影导演的诗意调度[M].北京:中国电影出版社,2010:73.

[26]巴瑞·索特.统计方法与导演风格研究[J].杨羽裳,译.当代电影,2019(11):39.

[27]莱翁·慕西纳克.论电影节奏[M]//杨远婴,李恒基.外国电影理论文选.上海:上海文艺出版社,1995:64.

[28]GRIFFITH D W.Pace in the movies[J].The Liberty Magazine,1926(11):29.

The aesthetic generation of poetic documentary films fromthe perspective of cinemetrics: A case study of Bridge and Rain

YOU Pan1, LU Wei2

(1. School of Journalism, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2. School of Media Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)

Abstract:

The rise of cinemetric studies in the Anglo-American academic circles has broadened the path of film research. This research method is not only a dissatisfaction and even resistance to the traditional European and American film research paradigm, but also is driven by the trend of quantitative research under the background of digital humanities. From the existing literature review, the application of cinemetric studies in the field of documentary films is still rare. This method provides new analytical tools for the study of the form and style of documentaries, and many “stereotypes” in the study of documentaries can be reexamined and rethought. As a pioneer of documentary films, Dutch director Joris Ivens early poetic documentaries Bridge and Rain can open up multidimensional space of shot size, camera angle, and editing through quantitative research methods. Based on this, the aesthetic generation of early poetic documentaries can be visually analyzed, and many aesthetic features can be derived, such as the juxtaposition of a large number of closeup scenes, the defamiliarization of novel perspectives, and the rhythm presentation of shorter clips. These features of poetic documentaries discovered under cinemetric studies are “new” aesthetics.

Keywords:

cinemetric studies; poetic documentary; Joris Ivens; digital humanities

(编辑:李春英)