秦艳虹治疗儿童慢性咳嗽用药规律*

张民杰,秦艳虹,冯琪琪

1 山西中医药大学 山西太原 030000

2 山西中医药大学附属医院 山西太原 030000

儿童慢性咳嗽是儿童呼吸系统常见病[1],是以咳嗽为主要或唯一的症状,病程>4周,给予抗感染治疗无效,且胸部X线片未见明显异常者[2]。研究显示,我国儿童慢性咳嗽病因前3位主要是咳嗽变异性哮喘(CVA)、上气道咳嗽综合征(UACS)和呼吸道感染后咳嗽(PIC),另外,多病因者占8.55%。不同性别间和不同年龄间的病因分布有明显差异,并且不同病因所致慢性咳嗽的好发时相具有不同特点[3]。

西医对儿童慢性咳嗽的治疗原则是针对病因进行治疗[4],对于病因不明者,可暂进行经验性对症治疗,边治疗边诊断。据研究显示,现阶段我国儿童慢性咳嗽用药存在诸多问题,如由于临床医生对慢性咳嗽初始认识模糊及家长的迫切要求,首诊药物使用比率高达77.20%、首诊重复和联合用药普遍,大大增加了治疗的不良反应。再者,家长的临床期望和受教育程度,则直接影响了药物依从性,坚持用药的患儿比率仅达到55.1%[5]。药物的不规范应用既降低了临床疗效,又不利于临床诊断,导致病程迁延,增加了家长的焦虑情绪,影响了患儿的生长发育。近年来,随着中医对儿童慢性咳嗽认识的加深,越来越多的证据表明中医药在治疗儿童慢性咳嗽上具有显著疗效[6-8]。秦艳虹教授,博士生导师,第七批全国老中医药专家,中华中医药学会儿科分会副主任委员,从事儿科教学及临床工作30余年,在治疗慢性咳嗽上经验丰富、疗效确切,深受家长的认可。本文通过数据挖掘技术(中医传承计算平台3.0)回顾分析秦艳虹教授诊治慢性咳嗽患儿的病例资料,以总结其治疗儿童慢性咳嗽的用药加减规律及核心处方,现报道如下。

资料与方法

1 资料收集

收集2021年6月—2022年5月就诊于山西中医药大学附属医院秦艳虹教授门诊,符合纳入标准的儿童慢性咳嗽病历176份,处方293首。

2 诊断标准

2.1 西医慢性咳嗽诊断标准 参照2013年中华医学会儿科学分会呼吸学组制定的《儿童慢性咳嗽诊断与治疗指南》[2]:①病程超过4 周;②咳嗽是唯一或主要症状;③胸部X线片未见明显异常者。

2.2 中医慢性咳嗽诊断标准 参照国家中医药管理局中医儿科专病路径及释义“小儿慢性咳嗽中医临床路径及优化诊疗方案”。

3 纳入、排除标准

3.1 纳入标准 ①符合儿童慢性咳嗽中医诊断标准;②符合儿童慢性咳嗽西医诊断标准;③年龄1~14岁;④病历资料完整可靠,服用中药颗粒剂(汤剂)治疗。

3.2 排除标准 ①合并循环系统、消化系统、泌尿系统或血液系统等严重基础疾病者;②合并其他严重呼吸系统疾病者。

4 数据标准化

4.1 中药标准化 以新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》(第二版)[9]为参考,对中药名称进行规范化,如“炒芥子”“苏子”“蜜麻黄”“炒杏仁”“炒牛子”“蔻仁”“银花”等统一为“炒白芥子”“紫苏子”“炙麻黄”“炒苦杏仁”“炒牛蒡子”“豆蔻”“金银花”等。

4.2 症状标准化 将“阵发性咳嗽”“夜间咳嗽”“运动后咳嗽”“大便偏干”“苔白厚”“苔白腻”“苔黄腻”等规范为“呛咳”“夜间加重”“运动后加重”“大便干燥”“苔白;苔厚”“苔白;苔腻”“苔黄;苔腻”等。

5 病例信息录入

将纳入的患者病历信息,按照平台提供的“数据模板”进行录入,录入内容包括: 一般情况( 病例编号、性别、年龄等) 和诊疗资料( 症状体征、舌脉、西医诊断、中医诊断、中医分型、方剂名称、方剂内容等),将病历有效信息转换为可供系统分析的数据。

6 数据分析及统计方法

运用中医计算平台(V3.0)软件“数据分析”版块中的“统计分析”对中药分别进行“四气、五味、归经、功效统计分析”,“方剂分析”版块中的“用药频次、关联规则及聚类分析”对中药进行频次分析、用药规律分析及核心处方分析。

结 果

1 证型统计

参照《小儿慢性咳嗽病中医诊疗方案(试行)》[10]《中医临床诊疗术语-证候部分》,对293首处方对应的中医证型进行统计,见表1。

表1 证型频次统计

2 药物四气、五味、归经、功效统计

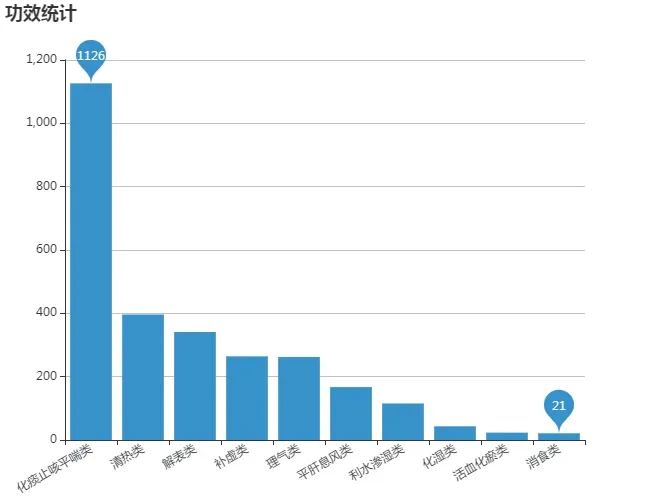

293首处方中共使用中药91味,分别进行四气、五味、归经、功效的累计统计。其中,四气累计频次前3位依次是寒、温、平,五味累计频次前3位依次为苦、辛、甘,归经累计频次前3位依次是肺、脾、胃,见表2、图1。功效累计频次排在前3位的依次是化痰止咳平喘类、清热类、解表类,见图2。

图2 功效统计柱状图

表2 中药处方中药物四气、五味、归经分布

图1 功效统计雷达图

3 药物频次统计

对293条处方中使用的中药分别进行累计频次统计,累计频次达100次以上的中药有19味(见表3)。其中累计使用频率在60%以上的中药有10味,将药物按照降序列出,依次是紫苏子、炒苦杏仁、炙麻黄、炒白芥子、炒莱菔子、桔梗、炒牛蒡子、蜜紫菀、白术、细辛。

表3 药物累计频次统计(n≥100,频次比>30%)

4 方剂分析

4.1 基于关联规则的核心组合分析 关联规则,主要统计方剂数据中涉及的药物组合(包括药对、三味药物、四味药物、甚则更多药物等同时配伍出现)累计出现的频次,主要参数为“支持度个数”“置信度(前面药物A出现时,后面药物B出现的概率)”,相应的支持度=支持度个数/总处方数量*100%。

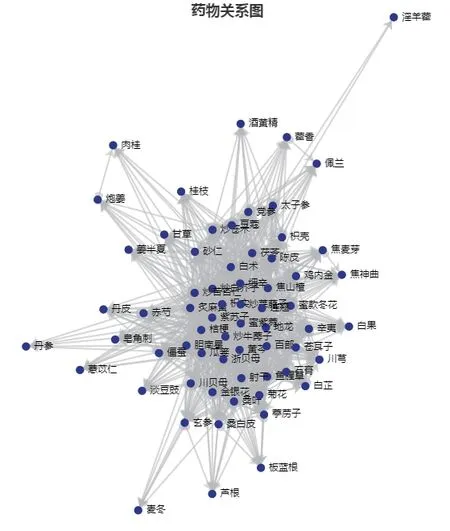

对处方中的所有中药,首先设定支持度个数为3,置信度为0.90,得出88种药物的药物网络展示图,见图3,药物之间的箭头代表存在配伍关系,支持度个数越高,药物越居于中心,这样可以从整体方面探讨药物之间的相互联系。然后调整支持度个数为210,获得药物组合数据26组,包含中药5味,依次为紫苏子、炙麻黄、炒苦杏仁、炒白芥子、炒莱菔子,则获得了更加简明的核心组合网络展示图,图 4和表4。

图4 核心组合网络展示图

表4 支持度个数为210的药物组合频次(置信度>0.90)

图3 药物网络展示图

4.2 基于聚类分析的核心组合分析 聚类分析,是指对所统计的方剂数据进行聚类。首先根据研究目的,自行设置聚类个数,然后由平台通过无监督的聚类分析功能K-means算法,推算出处方核心组合。对293个处方进行聚类分析,聚为4类,见表5及示意图5。图5中不同颜色代表不同方剂类别,颜色点数代表方剂的数量,越靠近回归曲线,表示越与此类别的核心药物(类方的基本组成)越接近,反之,越偏离曲线,表示与此类核心药物组成(类方的基本组成)偏离越远。

表5 无监督聚类儿童慢性咳嗽药物核心组合

图5 方剂分析聚类图

讨 论

1 紧抓病机,痰气并治

根据慢性咳嗽发病特点和证候表现,中医将其归属为“久咳”“顽咳”等范畴[11]。导师认为“痰邪”是小儿慢性咳嗽的重要病理产物,外邪袭肺致肺气受损,或他病失治误治损伤肺气,或小儿肺脾本不足,复感外邪,肺气虚损进一步加重,正气虚弱无力驱邪外出,邪气留恋,肺宣发肃降功能失常,致肺失通调水道、津液代谢障碍,津液内停,久聚成痰,痰邪伏于气道,复与外邪相兼为患,气道不利则肺气上逆,故出现久咳不愈,发为慢性咳嗽。慢性咳嗽病变脏腑主要责之于肺脏,与脾、肠、肝、肾等相关,病机关键为痰邪内伏,肺气上逆。基于多年的临床经验,导师提出“紧抓病机、痰气并治”之治法。

运用“关联规则”及“药物频次统计”模块,可提炼出导师治疗慢性咳嗽的基础药物组合“麻杏三子汤”,即:炙麻黄、炒苦杏仁、紫苏子、炒白芥子、炒莱菔子。《本草纲目》云:“麻黄乃肺经专药”,导师临证善用炙麻黄治疗肺系咳喘疾病,无论病程新久,皆可用之[12],并多以杏仁为助臂,麻黄宣肺开闭,杏仁功专降气,一宣一降,肺气得利,为“治气”之法。白芥子温肺化痰、紫苏子、莱菔子降气化痰,为“治气治痰”之法,五药合用,降气化痰,痰气并治。另外,导师临证常用药,如“桔梗、紫菀、款冬花、枳实、枳壳、陈皮”等,皆为理气化痰之品。

小儿病理上易虚易实,易寒易热,导师临证时常以麻杏三子汤为基础方随症加减。通过对293首方剂进行“聚类分析”,推算出4组加减核心药物组合。组合一:紫苏子、炒苦杏仁、炙麻黄、胆南星、黄芩、瓜蒌,常用于慢性咳嗽痰热壅肺、的治疗,临证表现为“咳嗽痰多,色黄质粘,不易咯出,发热口渴,烦躁不宁,小便量少色黄,大便偏干,舌红,苔黄厚腻,脉滑数,指纹紫滞”[10]等,用药时尚可加用浙贝母、炒牛蒡子、葶苈子、桑白皮、连翘、玄参之类以清热化痰。组合二:紫苏子、炒苦杏仁、炙麻黄、炒白芥子、蜜紫菀、炒莱菔子,在麻杏三子汤基础上加用蜜紫菀,增加其疏风润肺之性。临床若用于治疗慢性咳嗽之风邪恋肺证,证见“清涕、咽痒、痰少、咽红、舌淡红、苔白、苔薄、脉浮、脉弦”[13],常合方止嗽散,加用百部、桔梗、荆芥、陈皮等宣利肺气、疏风止咳,以期达到启门驱贼之势。若用于治疗痰湿内阻证,证见“咳嗽声音重浊,白痰质稀量多,甚至喉间可闻及痰鸣音,纳呆,舌淡红苔白腻,脉滑”[10],则合方二陈汤(《太平惠民和剂局方》),以降逆止咳、燥湿化痰。组合三:紫苏子、白术、太子参、枳实、茯苓、党参,常用于治疗慢性咳嗽之肺脾气虚证,证见“反复咳嗽,咳嗽无力,痰色白质稀,面色不荣或萎黄,疲乏无力,大便不成形,舌淡嫩,边有齿痕,脉细无力” 等[10],加用白术、茯苓、太子参、党参之属以扶正祛邪、肺脾同治、止咳化痰。组合四:辛夷、苍耳子、细辛、川芎、紫苏子、炒白芥子,临床常用于治疗慢性咳嗽兼见“鼻塞、流涕”等症,功在疏风理气,化痰通窍,临证时若见“黄涕量多”,可与组合一合方治疗。

2 温阳化气,肺脾同调

根据平台对就诊患儿的中医证型统计,与痰邪相关的证型占就诊患儿的81.91%,此数据偏高,可能与导师用药习惯、证型判断习惯有关,但同样提示痰邪是慢性咳嗽的重要病理产物,正所谓“治咳不治痰,非其治也”,消散痰饮是治疗慢性咳嗽的重中之重。《金匮要略》有云:“病痰饮者,当以温药和之”,确立了温化痰饮的治疗大法。痰为阴邪,性粘滞,易兼寒兼热兼虚。兼热时,常选用浙贝母、瓜蒌、胆南星清热化痰;兼寒象时,则选用白芥子、细辛温化痰饮。导师临证时尤善用白芥子、细辛,一可温肺化饮,二可散太阴肺脾、少阴肾的伏寒,以助阳运化水湿。

《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》云: “盖肺不伤不咳,脾不伤不久咳”,肺脾为母子之脏,子久病及母,加之小儿脾常不足,均可影响脾主运化功能正常运行,脾失运化,则生湿生痰,上输于肺,又可影响到肺的宣发肃降、通调水道功能,正所谓“脾为生痰之源,肺为储痰之器”。李中梓·《医宗必读·卷九》云:“治痰不理脾胃,非其治也。”健运脾胃,运化水湿是治疗慢性咳嗽及防治疾病复发的重要一步。故临证中,导师常在理气化痰的基础上,加用白术、茯苓、陈皮、苍术益气健脾燥湿化痰,豆蔻、砂仁温中行气,运脾化湿。温化痰饮与益气运脾化湿同施,标本兼治,肺脾同调,痰饮消,伏邪去,则咳嗽易治。

3 病证互参,中西结合

儿童慢性咳嗽多病因繁杂、病程迁延[14],导师临证时强调要中医辨证与西医辨病相结合,中西医互参,既可以避免失治误治,又可借鉴现代医学研究成果以期获得更好的临床效果。针对上气道综合征患者,导师多从宣通鼻窍、清热化痰论治[15],临床多用苍耳子、辛夷、白芷、川芎、鱼腥草、胆南星之品以开窍清热。咳嗽变异型哮喘患者常表现为清晨和(或)夜间发作或加重,运动后、受凉后或嗅到刺激性气味后加重,多呈刺激性干咳,符合中医风邪“善行多变”“风盛而挛急”的特征,属于中医“风咳”的范畴[16-17]。导师临证时善用风药,常在麻杏三子汤基础上加用细辛、牛蒡子以疏散外风,地龙、僵蚕入络以搜伏风,气顺、痰消、风去,则咳嗽自止。

4 肺肠相关,脏腑同治

肺肠相关理论依据主要体现在以下几点。①经络上相互关联,《灵枢》曰“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠”“大肠手阳明之脉……下入缺盆,络肺,下膈,属大肠”,肺肠在经络上相互络属,气血相通;②生理上相互配合。在气机方面,肺主宣发肃降,大肠主传导糟粕,二者均有通降下行之性。在水液代谢方面,“水谷入胃……上归于肺,通调水道……”肺下输津液以濡润肠道,保证了大肠传导功能正常运行;③病理上相互影响。大肠传导糟粕功能正常运行,依赖肺气肃降功能,如肺失肃降,可见腹胀、大便不通等一系列肠道闭塞症状。反之,若大肠传导失司,腑气不通,气机运行失常,亦可致肺气上逆发为肺病[18-19]。正如《黄帝内经·灵枢》言“大肠为肺之腑而主大便,邪痹于大肠,故上则为气喘争”。导师在治疗慢性咳嗽患儿时,每每重视询问患儿大便情况,针对大便不畅或大便干燥的患者,常加用白术、瓜蒌。白术治疗大便干燥,首见于《伤寒论》,“若其人大便硬,小便自利者,去桂加白术汤主之”,并且用量较大,至四两,换算成现代剂量为62.4g。现代药理研究表明,白术所含挥发油能促进胃肠道蠕动,是白术治疗大便干燥的关键成分[20],导师临证常投白术30g以降浊气输糟粕。瓜蒌,《本草纲目》言“润肺燥,降火……利大肠消痈肿疮毒”,导师用其治疗慢性咳嗽兼便秘症状时,用量在15~30g,既可清热化痰,又起到润肠通便作用,清上窍通下窍,使邪有出路。

本文通过数据挖掘的方法对秦艳虹教授诊治小儿慢性咳嗽临证处方进行了回顾性分析,系统阐述了其对小儿慢性咳嗽的理论认识,从四气、五味、功效、归经、频次等方面展示了其治疗小儿慢性咳嗽病证的用药特点及加减变化,并总结出其治疗慢性咳嗽的核心组合,为进一步总结整理推广秦艳虹教授的学术思想提供了可视化、可统计的科学依据。

但本文仍存在很多不足。①病历选择方面。就诊时间局限在1年之内,时间跨度较窄,这必然不能平衡疾病流行节律带来的用药偏向;②本文的数据为人工录入,这样不可避免会出现少许数据错误;③由于笔者理论知识和临床经验限制,在数据分析、讨论及经验陈述方面存在较大不足。在后续工作里,笔者将会扩大时间范围、继续收集病例、及时纠正数据偏差、积极查阅资料,以期更深层次挖掘秦艳虹教授的潜在经验。

——保养肺气 春捂秋冻