广西旧石器晚期考古遗址新发现赭石的科技分析

李大伟, 周广超, 付倩丽, 张尚欣*, 赵克良, 王朝文

1. 广西民族大学, 广西 南宁 530006 2. 陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地(秦始皇帝陵博物院), 陕西 西安 710600 3. 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所, 北京 100044 4. 中国地质大学(武汉)珠宝学院, 湖北 武汉 430007

引 言

赭石属于一种矿物质, 主要成分为赤铁矿, 在旧石器晚期考古遗址中发现较多, 颜色以红色为主[1]。 赭石在旧石器考古研究中地位较为特殊, 也非常重要, 主要原因在于旧石器时代考古遗址中出土的多数遗物, 都是为解决人类基本的生存问题, 遗物以石制品等生产工具为主; 而赭石的使用体现了人类对自身精神世界的追求, 显示出人类在满足生存条件之外, 开始开发和认知自身的精神领域。 这也是赭石作为现代人行为的主要标准之一, 能够被纳入“现代人行为”特征的决定性因素[2]。

从20世纪80年代开始, 赭石的研究就已经成为西方考古学研究的热点问题, 包括古人类对赭石的使用方式、 赭石功能、 赭石显示的现代人行为等研究[3-4]。 更新世中期南非考古遗址出现了的赭石, 赭石表面有明显的人类使用痕迹[5], 更新世晚期, 全球区域均出现了使用赭石的考古遗址, 尤其以非洲和欧洲地区发现最多, 赭石开始制作成装饰品来使用[6-7]。 总体来看, 研究人员认为距今16万年前的古人类已经认识到赭石可以作为颜料使用, 到旧石器时代晚期, 赭石已经开始在全球被古人类使用, 例如此阶段出现较多的岩画艺术和使用赭石进行染色的装饰品等[7]。 对赭石功能性研究的主要分析手段是实验考古和民族考古, 研究显示赭石使用方式多是以粉状的形态为主, 主要和人类的精神世界需求有关, 例如古人类对艺术和审美的需求等, 这些行为在旧石器时代的考古遗址中已发现较多[8], 例如更新世晚期欧洲地区古人类使用赭石对装饰品进行染色, 以使装饰品更加美观[9]。 同时, 科技考古对赭石定量和定性微观分析, 在对比同一时间段、 同一区域赭石的科技数据, 可以更好地了解古人类对赭石原料的选择、 赭石交流等方面的考古信息[10]。

中国境内出土赭石的旧石器时代遗址已有10多处, 年代多在距今约4万年以内, 发现赭石的考古遗址以中国北方为主, 中国南方较少, 目前中国南方报道仅有柳州白莲洞遗址和塘子沟遗址[11]。 关于中国考古遗址中赭石的研究较少, 吴新智结合民族学材料, 认为赭石功能与原始宗教密切相关, 也可能有药用的可能性。 申艳茹建立在中国区域赭石年代学基础上, 讨论中国区域现代人的迁徙路线[12]。 周玉端等介绍了国外赭石的研究方法和手段, 提出应该借鉴西方的研究方法和手段对中国的赭石开展深入研究, 使其和世界研究接轨[11]。 山西下川遗址的研究者认为, 下川遗址可能存在专门磨制赭石的工具研磨器, 磨制应该是中国区域赭石的主要使用方式之一[13]。 泥河湾盆地下马碑遗址研究者认为, 下马碑遗址出土距今约4万年的赭石, 以及特殊的石片石器, 展示了中国区域现代人演化的区域特殊性, 同时显示现代人迁徙进入中国的“北方路线”存在复杂性和地域性[14]。

本研究选择了2个来自广西的考古遗址(娅怀洞遗址和中山遗址), 两个遗址均属于旧石器晚期, 且赭石样品均未做过前期研究。 我们使用拉曼光谱、 偏光显微、 能谱分析等不同分析手段, 对两个遗址的赭石进行科技定量和定性分析。 建立在赭石科技考古分析的数据基础上, 不仅可以丰富中国区域旧石器晚期赭石样品的科技数据, 也可以更好地讨论中国区域现代人行为认知等问题。

1 实验部分

1.1 样品

本研究共选择赭石样品8个, 样品出土于广西旧石器晚期中山遗址和娅怀洞遗址, 其中中山遗址样品6个, 娅怀洞遗址样品2个(见表1), 考古发掘者肉眼判断后定为赭石。 中山遗址样品距地表深度80~90 cm, AMS加速器质谱测年结果显示年代距今约1.4万年[15]; 娅怀洞遗址发掘者根据娅怀洞遗址考古测年和石制品整体特征, 认为这2个赭石属于旧石器晚期[16]。

表1 样品信息表Table 1 Samples information

1.2 仪器及方法

1.2.1 拉曼光谱分析法

RenishawinVia型显微激光拉曼光谱仪用于样品偏光拉曼光谱分析。 仪器配有高稳定性研究级德国原装Leica显微镜, 包含10×原装目镜, 5×, 20×, 100×及50×长焦物镜头。 空间分辨率: 在100×倍镜头下, 横向分辨率≤0.5 μm, 光轴方向纵向分辨率≤2 μm, 共焦深度连续可调。 工作条件: 激发光波长为514 nm。 光谱范围100~3 000 cm-1, 精度为±1 cm-1, 物镜为100×镜头, 光斑尺寸为1 μm, 信息采集时间为10 s, 累加次数3~8次。 分析时直接将样品颗粒放于载玻片上, 用无水乙醇浸润, 搅拌, 然后置于样品台上待检, 在显微镜下选择需要分析的样品区域。

1.2.2 偏光显微分析法

Leica DMLSP 偏光显微镜用于样品偏光显微分析, Leica Wild体视显微镜辅助分析研究。 所使用的其他材料有: Meltmont固封树脂, 巴斯德滴管, 直头和弯头钨针, 异物镊子, 载玻片, φ12盖玻片, 加热台, 擦拭纸, 无水乙醇, 甲醇, 丙酮, 黑色油性笔。 制样过程如下: 脱脂棉蘸取丙酮擦拭载样面, 用黑色油性笔在背面标出载样区域; 借助体视显微镜, 用洁净的钨针取样到载玻片的载样区域; 根据样品的离散状况滴加甲醇或无水乙醇至样品边缘后, 用钨针分散样品至溶剂完全挥发; 镊子夹取盖玻片放至样品上, 置于加热台加热至90~100 ℃; 在加热台上, 从沿盖玻片一侧缓慢滴加固封树脂至完全渗满整个盖玻片。

1.2.3 X射线荧光分析

岛津EDX-8100能量色散型X射线荧光光谱仪用于样品成分分析, X光管最高管压50 kV, 最大管流1 000 μA, 分析氛围除大气条件外, 还可选配真空分析系统或氦气置换分析系统以高灵敏度分析轻元素, 准直器有1/3/5/10 mm可选, 停滞时间约为29%。 工作条件: 大气氛围, X光管管压50 kV, 管流207 μA, 准直器3 mm, 铑靶, 测试时间30~100 s。 分析时将大小合适的样品放于测试窗口, 选择分析条件, 输入样品名称单击开始即可测试。

2 结果与讨论

2.1 拉曼光谱分析

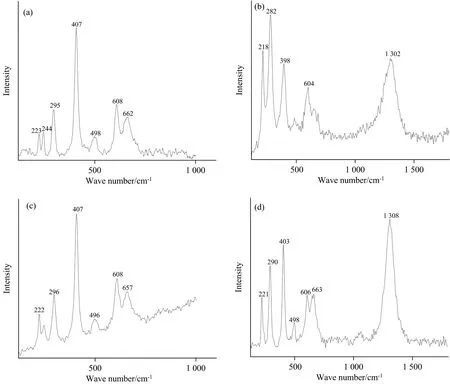

赭石的化学稳定性是红色颜料中最高的, 此外赭石对水和大气的作用也稳定, 具有不受大气侵蚀的特点。 赭石对惰性气体、 光的作用也很稳定, 且能强烈吸收紫外线部分, 从而使赭石保护的文物免受紫外光线的破坏, 同时, 赭石原料的获取相对容易。 正是基于上述的优点, 史前时期的岩画、 彩绘陶器等文物的大部分原料是赭石。 拉曼光谱分析具有微损, 快速的特点, 非常适合珍贵的文物样品的分析, 近些年在壁画、 彩绘陶器等文物中的研究中取得了非常重要的成果[17-19]。 秦始皇帝陵博物院夏寅等对中国古代颜料分析时, 鉴于在分析鉴定上具有共性, 结合国内外文献以及矿物学和颜料学的对比研究将中国古代颜料中所有发红和黄的含铁氧化物统称为铁红(黄), 对应史前时期的赤铁矿颜料, 也与西方赭石的定义相对应[19]。 本研究拉曼分析实验在秦始皇帝陵博物院完成, 分析方法参考夏寅等的颜料分析标准。 分析结果显示样品主要成分为赤铁矿(样品拉曼光谱特征峰与RRUFF数据库中赤铁矿(Hematite)拉曼特征峰较为一致)。 分析结果见表2和图1。

图1 部分样品的拉曼光谱图(a): LDW 34; (b): LDW 26; (c): LDW 36; (d): LDW 33Fig.1 Raman spectra of some samples(a): LDW 34; (b): LDW 26; (c): LDW 36; (d): LDW 33

表2 拉曼分析结果Table 2 The results of Raman spectra analysis

2.2 偏光显微分析

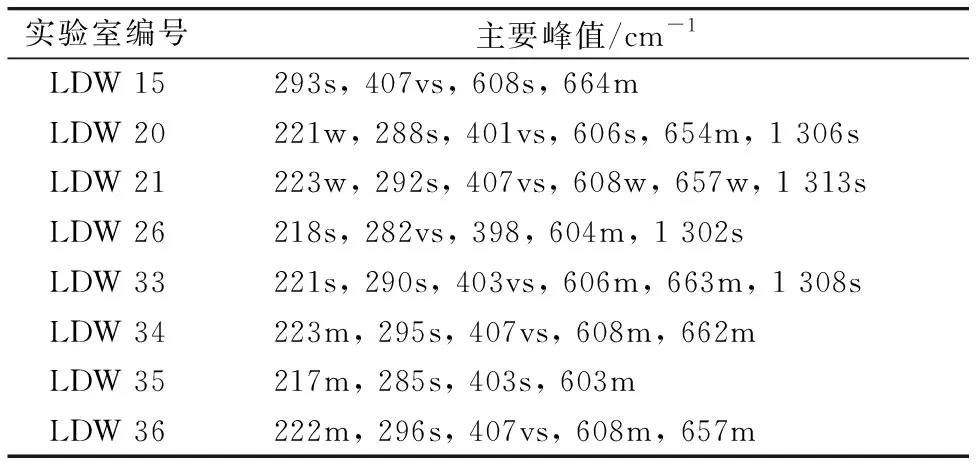

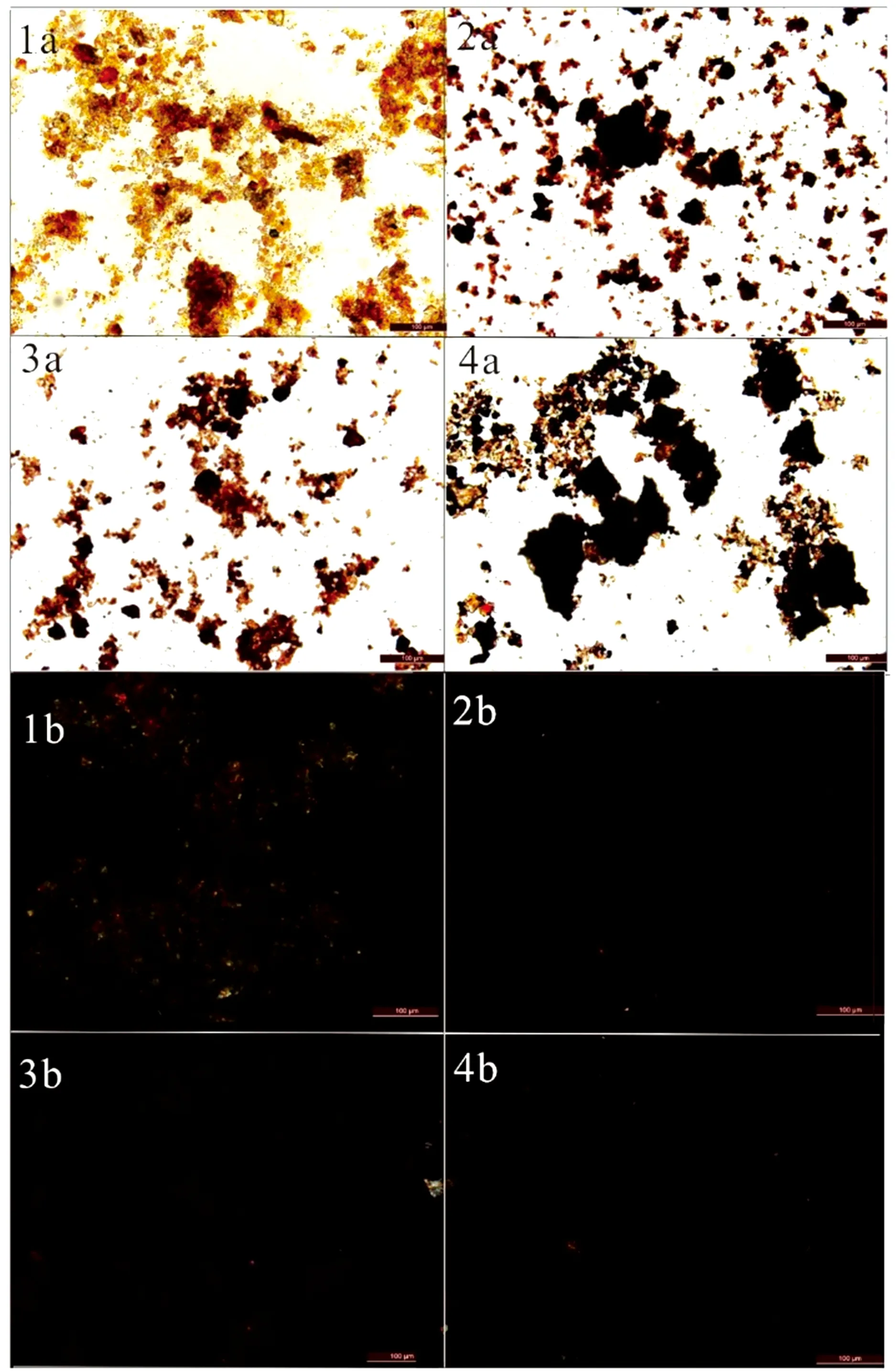

偏光显微镜可以迅速、 准确地检测矿物的颜色、 颗粒形状与纯洁程度, 通过观察到的不同晶体可以提供晶体反映条件方面的信息。 中国古代红色颜料主要有朱砂, 铁红、 铁黄和铅丹, 这几种红色颜料的折射率都很大, 所以从折射率上没法对其进行准确分辨, 因此只能从色调和消光性上加以区分。 从色调上看, 朱砂红色调较为生动, 是我们常说的“中国红”, 铁红为暗红色和边缘较为圆润, 铅丹为橘红色偏黄; 其次, 从晶体和消光性来区分, 朱砂颗粒为典型的岩石状晶体, 即地质上常说的“自形晶”, 铁红颗粒多呈聚集形态, 铅丹圆润晶型。 从正交偏光上看, 铁红多全消光, 铅丹蓝绿异常消光[19]。 本研究偏光分析实验在秦始皇帝陵博物院完成, 显示所有样品偏光特征均符合铁红偏光行为特征。 分析结果见表3和图2。

表3 偏光显微分析Table 3 Polarized light microscope analysis

图2 偏光显微分析(a): 单偏光PPL; (b): 正交偏光XP(a1), (b1): LDW 15; (a2), (b2): LDW 26; (a3), (b3): LDW 35; (a4), (b4): LDW 36Fig.2 Polarized light microscope analysis(a): PPL; (b): XP(a1), (b1): LDW 15; (a2), (b2): LDW 26; (a3), (b3): LDW 35; (a4), (b4): LDW 36

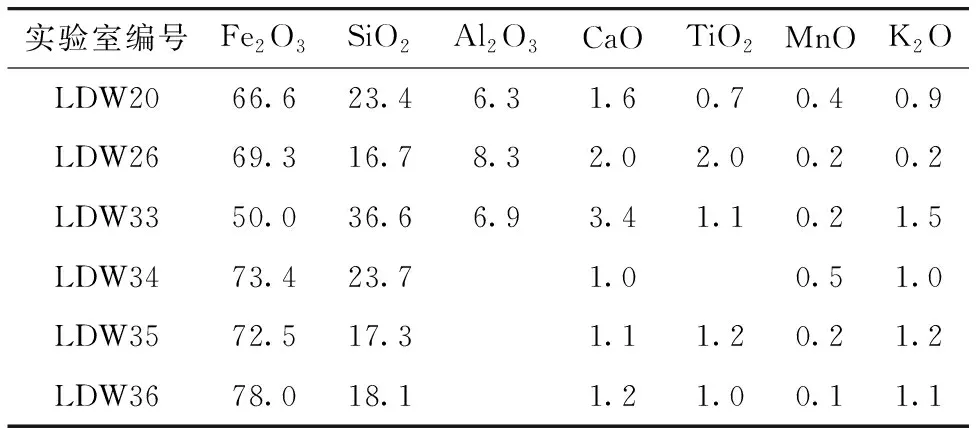

表4 X射线荧光分析结果Table 4 The results of EDX Analysis

2.3 能谱分析

X射线荧光分析显示样品化学元素组成中Fe2O3的含量最高, 其次为SiO2, Al2O3, CaO, TiO2等元素较低。 以氧化物模式计时(原子百分数), Fe2O3为50%~78.0%, SiO2为16.7%~36.6%, 显示赭石样品成分中主要为Fe2O3。 本研究分析工作在广西民族大学实验室进行。

3 结 论

目前在中国旧石器考古遗址中, 发现赭石的考古遗址已经积累到一定数量, 但是研究却较为薄弱, 特别是对中国区域发现赭石进行系统研究的文章, 目前唯一进行系统研究(包括科技考古分析)的遗址只有泥河湾盆地下马碑遗址。 中国区域对赭石的定性和研究多停留在推测等较为初级的研究程度, 缺乏科技考古的深入分析, 如对赭石成分的不同科技分析方法, 赭石微痕分析等。 因此, 中国区域赭石的系统研究, 特别是科技考古手段定性与定量化赭石特征, 建立中国区域赭石的科技数据库, 在全球范围的空间尺度上, 讨论现代人行为的演化, 以及现代人行为演化和认知能力的关系等, 进一步深入融合到国际赭石考古研究中。

采用拉曼光谱分析、 偏光显微分析、 XRF分析对广西旧石器晚期中山遗址和娅怀洞遗址新发现的赭石标本进行分析, 分析结果显示样品均为赭石。 这表明赭石利用行为在中国南方的旧石器晚期遗址中可能较为常见, 中国南方古人类利用赭石的年代也可以进一步明确追溯至距今约1.4万年前(中山遗址)。 中山遗址和娅怀洞遗址赭石的科技考古分析, 不仅显示传统考古学中肉眼判断赭石的原料有一定的可行性, 同时也为中国区域旧石器时代提供了赭石的科技分析数据。 值得注意的是, 本研究是国内较早开始对旧石器晚期赭石进行拉曼光谱和偏光显微分析, 显示了该分析方法在旧石器晚期赭石定性和定量分析上的可行性。 研究中对赭石进行定性和定量分析, 将进一步扩大中国南方地区赭石科技数据库资源, 对于探讨中国区域旧石器晚期现代人行为等研究提供了科技考古基础。

——微网状透光防炫目汽车前挡风玻璃膜的设计研究