印宗秦汉

印宗秦汉是当代学习篆刻艺术者众所周知的印学术语,对篆刻艺术的发展影响深远,可谓是从事篆刻艺术的四字箴言。实际上,印宗秦汉作为篆刻艺术的源泉,经历了元、明、清三代的不断演变与丰满,是一个理论与实践相互印证支撑的过程。

我们简要梳理一下印宗秦汉这一主张的形成。元代的书画艺术推崇“复古”的思潮影响到篆刻艺术,赵孟頫、吾丘衍看到唐宋以来的印风逐渐凋敝,感到“汉有摹印篆,其法只是方正篆法,与隶相通,后人不识古印,妄意盘屈,且以为法,大可笑也”。这在一方面肯定了汉代印章文字与书法的相通性与适应性;一方面在否定唐宋以来的印章,并明确指出:“自唐用朱文,古法渐废,至宋南渡,绝无知者,故后宋印文,皆大谬。”认为唐宋以后的印文失却了古法,从而进一步强调印章文字与文字演变的统一性。明代是印学理论发展的高峰,朱简的《印经》、甘旸的《集古印说》、周应原的《印说》等著作,以及《印薮》《集古印正》等印谱的出现,都将秦汉印章作为效法的对象,且归纳总结古印的技法特征,在篆刻实践中参照印谱创作,既有了理论依据,又有实物参照材料。清代周铭《赖古堂印谱·小引》中明确提出:“论书法必宗钟王,论印法必宗秦汉。学书者不宗钟王,非佻则野;学印者不宗秦汉,非俗则诬。”由此,印宗秦汉的概念被奉为学习篆刻艺术的圭臬。

那么,秦汉印章有怎样的风格特征?秦印一般指的是战国末期秦国到西汉初流行的印章,入印文字是摹印篆,与秦诏版、石刻等文字相近。秦朝的统一奠定了极高的印章艺术文化,制定了严格的规章制度。皇帝的印章专称为“玺”,臣民的只能称“印”;印面上改变了战国时期大小不一的尺寸,方形印章约2.0—2.5厘米见方,长方形印章为方形印的一半,也称为“半通印”,偶有过大或过小、圆形等形状;印面多采用“田、日、口”界格进行分割,这是极为重要的特征,一直延续到西汉初年;在制作中以凿印白文为主,刀法犀利,线质浑厚,呈现出正中寓奇、灵活变通的印风。

左厩将马

宜阳津印

皇后之玺

假司马印

扫难将军章

赵葵印

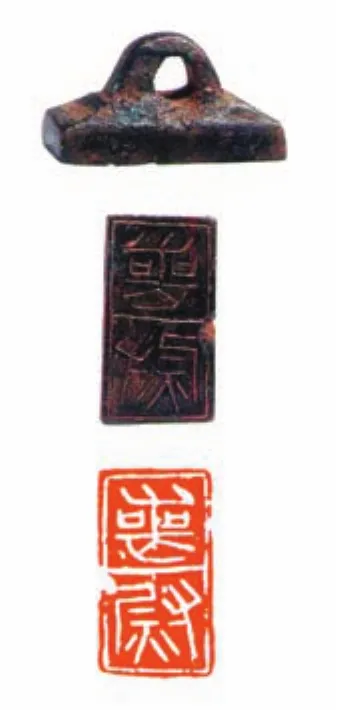

丧尉

汉印指的是汉至魏晋时期的印章,汉印承袭秦印,对印章的风格、字体、形状、材料、印纽有了更加明确的规章制度;印章文字形体变秦篆的长形为汉隶的扁形,形态日益方满化,趋向于隶书,印面界格的辅助功用已不存在;称谓上诸侯王、皇后为“玺”,在朝为官“二百石至六百石”称为“印”,私人用印称为“私印”“印信”等。以上印章或是铸造,或是凿刻。汉魏将军印一般称为“章”,将军印往往是行军中急于临时任命,直接以刀在印面上刻凿而成,呈现出自然妙趣、风格独特的艺术效果。汉代印章的治印技艺更加精良,风格形制空前精美,印钮雕铸精湛,整体的印风平稳方正,雄浑庄重,为历代金石篆刻家所取法。

印宗秦汉这一概念是元明清三代印人在印论、印谱和篆刻实践中不断探索演变而形成的篆刻艺术结晶,跨越近现代一直为当代篆刻艺术提供创作源泉。秦汉印章的艺术魅力之所以可以超越千古,一方面在于印文字与官方字体的相通性,统治机构和日常生活互通的实用性,明确的规章制度等激发出的独特艺术审美价值;一方面在于元明清兴起的文人篆刻,将印章逐渐从实用价值中升华到篆刻艺术价值,被赋予了新的生命力,而这种艺术审美需要丰厚的文化艺术滋养,回归秦汉印章寻找根底正是印宗秦汉的意义。值得关注的是,当代篆刻艺术的发展不可忽略文字演变与入印文字的相统一性。

张懿私印(套印)

——王明亚篆刻作品