短视频在乡村形象塑造中的视觉修辞研究

——以抖音乡村美食类短视频样本为例

王雨晨

(江西师范大学新闻与传播学院,江西 南昌 330022)

一、引 言

李普曼认为,拟态环境是由媒介通过选择、加工象征性事件或信息,重新加以结构化之后向人们提示的环境[1]。依据此理论,本文提出“乡村形象”包含客观的乡村本体形象、主观的受众认知形象和虚拟的媒介形象。移动自媒体时代,用户生成内容 (UGC)改变了乡村形象的传播模式,自媒体参与塑造乡村形象,凸显出个性化、多元化视角,使得受众对乡村形象的认知更加多元化。

视觉修辞理论强调,短视频是一种以文本、图像、音频等综合符号为媒介的人类活动[2]。在短视频中,创作者运用媒介构建乡村景观符号,不仅通过视觉化符号传递对乡村形象的个性化阐释,也呈现出受众与创作者在信息互动过程中狂欢的媒介景观,其中隐藏着传受双方对乡村形象的多元认知情愫。

本文运用视觉修辞学理论,尝试探究以下三个问题:1.短视频在塑造乡村形象中呈现何种修辞模式?2.创作者在构建乡村媒介形象时与受众形成何种动态关系?3.在短视频中,创作者如何通过建构乡村符号塑造乡村形象?现有的研究多是从制作内容、技术运用、营销管理、传播模式等方面探讨通过短视频技术塑造乡村形象,较少有学者从视觉修辞角度出发探讨短视频对乡村形象塑造的影响。本文将从符号呈现、修辞形式和话语逻辑三个维度出发,深入探讨短视频在参与乡村形象塑造过程中产生的问题。

二、研究对象与研究方法

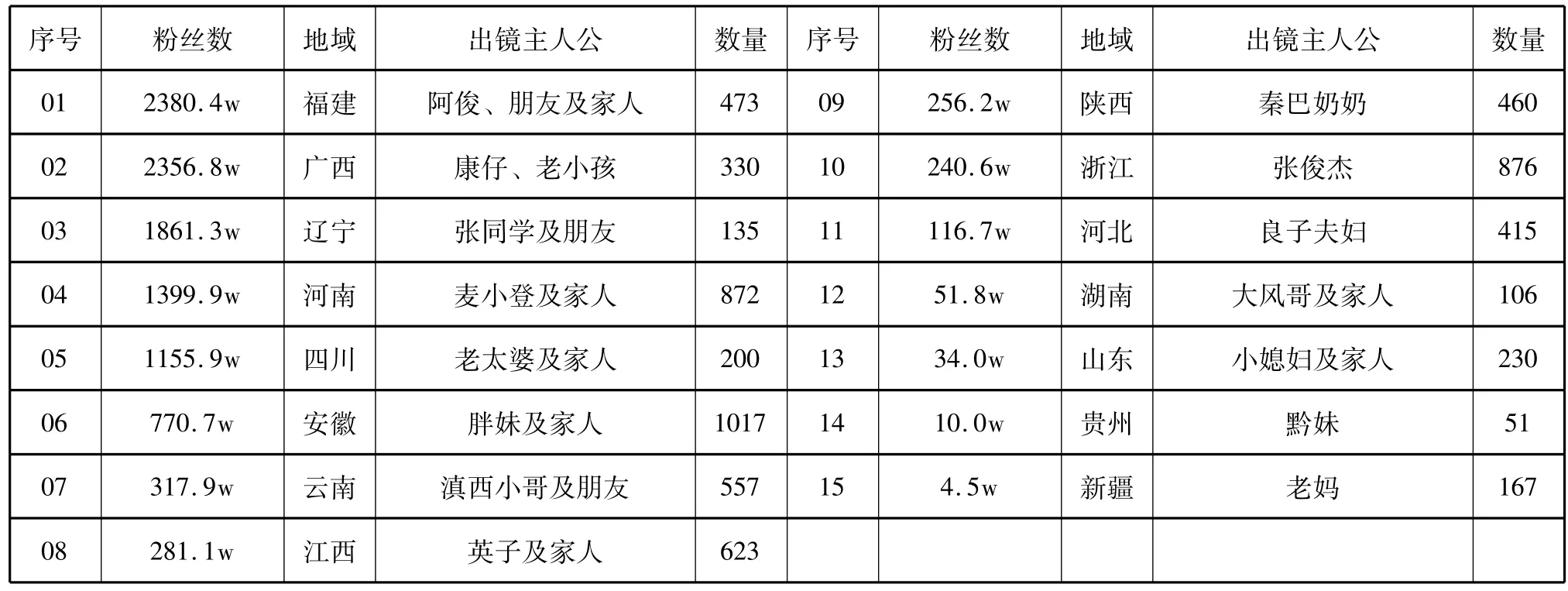

本文的目标样本是以乡村美食为题材的短视频,需要注意的是,目前乡村美食类短视频的主流创作风格已从“乌托邦”式的田园想象过渡到“生活流”的影像再造,因此,本研究采取“分层抽样”的方法[3],选取抖音平台上受众较为广泛且影响力较大的15部“生活流”乡村美食类短视频样本 (如表1所示),并对其典型美食符号及受众评论展开了分析。研究目的在于构建短视频塑造乡村形象的模式,探讨创作者与受众之间的动态关系,总结在短视频中建构乡村形象符号的方法,旨在为创造性地运用美食符号塑造乡村形象提供借鉴,实现乡村形象传播效果的最大化。

表1 15部乡村美食类短视频样本统计表

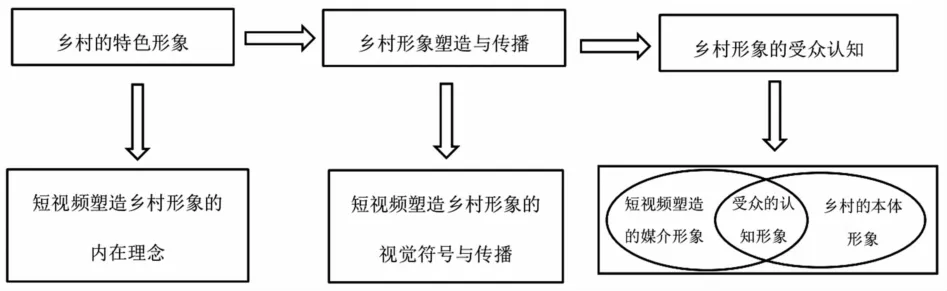

三、乡村形象的模式建构

乡村是一个复杂的形象综合体,“乡村形象”这一概念也较为多元。本文从拟态环境理论出发,提出“乡村形象”不仅应包含本体形象、媒介形象,还应包含受众对乡村形象的认知维度,并基于此概念,构建了短视频塑造乡村形象的模式 (如图1所示)。

图1 短视频塑造乡村形象的模式

该模式具有三层涵义:一是个人通过创作以乡村为题材的视频,塑造乡村的特色形象,即通过细描乡村生活化的标签符号,形成乡村形象的内在理念;二是通过短视频传播乡村生活化符号,即采用明喻、隐喻的再现形态对乡村的特色形象实现多元化传递,进而消弭城乡交往距离;三是受众对乡村形象的主观理解,即在短视频刻画乡村形象时,乡村的本体形态、媒介形态和认知形态之间的边界逐渐消弭,形成了媒介形态与受众理解形态的交融互动。

四、短视频在乡村形象中的符号呈现

短视频是集文本、图像、音频等多种符号要素于一体的综合媒介系统,依托短视频塑造乡村形象是多种符号形态的整合效应。短视频在乡村形象中的符号呈现是从客观维度出发,去诠释乡村的内在理念。具体而言,可从符号的细描与传递两个维度进行探讨。

(一)美食符号的细描:生活化呈现乡村形象

在塑造乡村形象的过程中,短视频创作者通常是用生活化的形式记录乡村的真实景观。从该角度出发,乡村美食类短视频不仅传达了创作者对乡村特色美食文化的主观理解,也传递了乡村的特色美食文化面貌,可以加深人们对乡村特色形象的个性化理解,增强宣传效果。

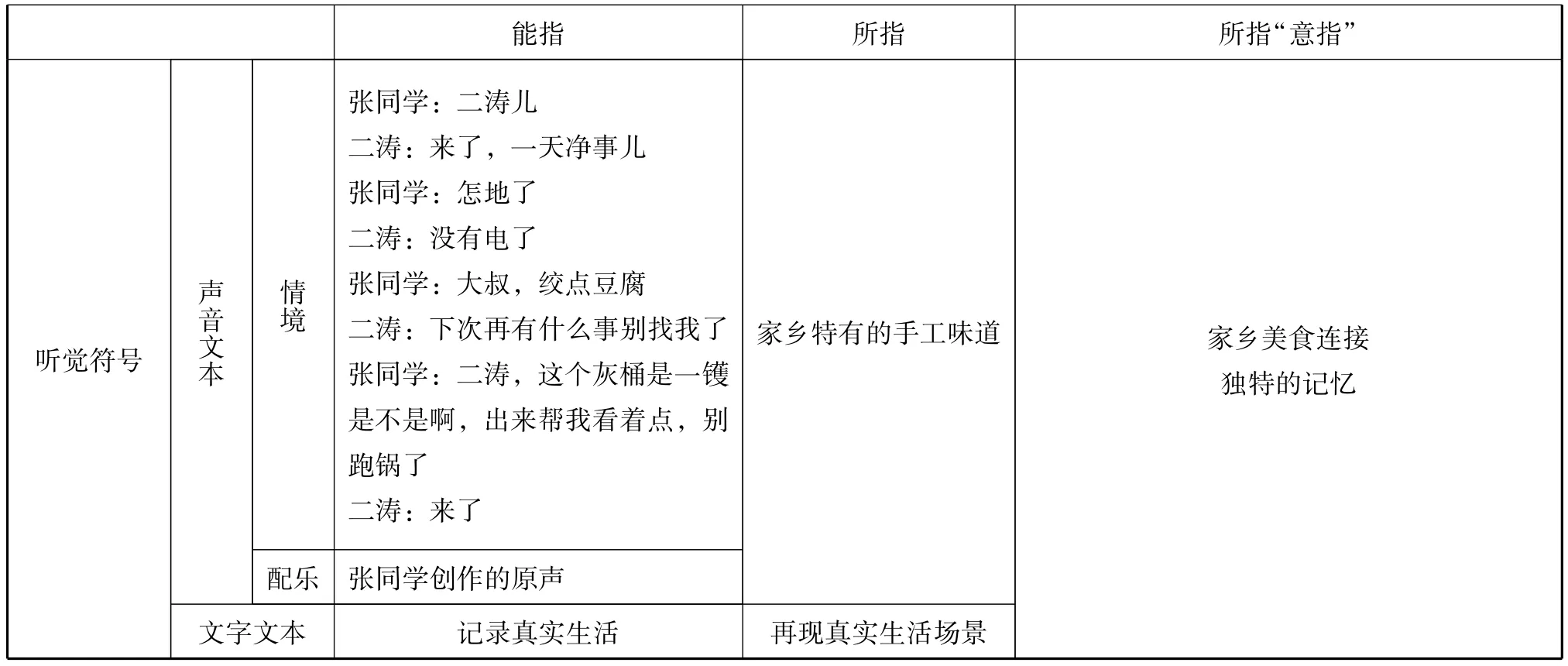

比如,在辽宁营口“张同学”创作的短视频 《兄弟豆腐》中,创作者“张同学”与朋友二涛通过一起制作手工豆腐,向受众展现了东北特色美食的制作过程,传递了独特的美食符号,该视频的符号细描如表2所示。

表2 《兄弟豆腐》符号细描

注:数据来源于抖音平台

从表2不难发现,乡村美食类短视频的创作者不仅擅于运用多种符号形式细描乡村形象,再现乡村真实生活场景,还通过综合运用视觉、听觉符号连接了城乡受众的情感认知,打造出了共通的记忆空间。

(二)传递式符号:开拓城乡交往新情境

乡村短视频展现了“城市用户围观农村创作者”的观看结构[4],作为一种信息交流的传递符号,乡村美食类短视频不仅传递了创作者个人对乡村特色美食文化的理解,也为城乡受众的分享、交流提供了新渠道。短视频通过生活化的叙事方式,借助于综合符号系统,构建出传受双方共同交流的乡村媒介形象,在互动过程中塑造了交往情境。比如,在云南保山创作者的视频 《撇菜根》评论区中,受众会讨论“撇菜根,只有保山人才懂的味道”“以前经常吃,现在只能隔着屏幕看看。”这些评论不仅体现出传播者与受众的在线互动过程,更进一步地显现出短视频在塑造乡村形象中的传递式符号特征,能够联结城市与乡村的共通情感记忆,开拓城乡交往的新情境。

五、短视频在乡村形象塑造中的修辞形式

基于媒介维度的视角,短视频塑造乡村形象是借助视觉修辞理论,以媒介化形式再现乡村形象的。图像符号与文本符号有机结合,构成了短视频的修辞格。修辞格与语法相同,都具有一定的格式,即利用组合关系与聚合关系来形成一定的格式[5]。常见的修辞格形式包括明喻、隐喻、转喻、反喻等,它们都是由一定的组合关系构成的聚合形式。在短视频中,创作者常会运用明喻、隐喻等修辞格形式来进行表现。

(一)明喻:“关联性”呈现

明喻是直接的强迫性连接,不容解释者忽视其中的比喻关系[6]。具体而言,创作者大多是综合运用文本与图像符号系统解读美食的“象征性”意义。比如,在广西创作者康仔的短视频 《看似板栗却不是板栗,有被这颗小小的果实唤醒童年的么?》中,创作者展示了广西特色美食椎子的制作过程,画面符号详细解读了椎子的制作流程。由于椎子的外形酷似板栗,因此,受众会将此特色美食与板栗相联系,创作者也在旁白中将椎子与板栗进行了比较,进而形成了强有力的明喻关系,这种形式不仅建构了独特的乡村美食符号,也形成了城市与乡村共同的记忆点。

(二)隐喻:“个性化”视角

隐喻,指当两个符号在某种语境下被创建的含蓄意指的所指具有某种相似或相悖的特征时,则可以用符号甲替换符号乙,用象征词替换所要描述的事物[7]。在乡村美食类短视频中,这种隐喻关系时常发生,比如,用泡菜替代四川绵阳,用螺蛳粉替代广西柳州等。此类隐喻关系不仅有助于形成对乡村形象的“个性化”表达,也利于形成城乡之间独特的记忆标签。此外,创作者还善于运用特写镜头来表现食物,事实上,特写也是隐喻修辞的一种转化形式,通常与文本符号相互补充,在综合符号系统中阐释美食的象征含义,以“个性化”标签的形式塑造乡村形象。

六、短视频在乡村形象塑造中的话语逻辑

福柯将话语看作由各种陈述组成的系统整体,而非某一个表达、句子或命题[8]。具体而言,话语实践要在社会、经济、地理或语言领域才能确定,即以特定话语的概念架构作为行事的架构,体现着话语对行为的组织力量[9]。乡村美食类短视频塑造乡村形象的话语实践,是从受众维度出发来实现媒介形象与受众认知的交融互动。具体表现在城乡关系和社会认同两个方面,即短视频具有打破乡村本体形象与媒介形象区隔、消弭城乡交往距离的作用,同时,也可以激发受众对乡村形象的社会认同。

(一)“短视频动态互动语言”:消弭城乡交往距离

受城乡二元结构体制影响,在以城市为中心的文化发展形势下,乡村文化在较长时间里都处于相对失语的状态。而自媒体平台的快速发展打破了这一状态,不同于传统乡村社会的信息传播方式,短视频展现了全新的社交互动语言关系,在评论区中,经常可以看到“每次看到你的视频都有种回家一样暖暖的感觉”“视频让我想起了儿时的回忆”等言论,这不仅有助于提升乡村话语权,打造独属于乡村记忆的话语空间,也体现出了传受双方对乡村记忆的深层次理解,进而消弭了城乡之间的交往距离。

(二)“社交行为新空间”:情感共振和社会认同

在短视频塑造乡村形象的实践过程中,创作者运用媒介来呈现乡村真实生活,表达自己对乡村文化的独特理解,进而催生出现实感和归属感并存的社交新空间。这个空间不仅承载着创作者对乡村文化的独特理解,也包含了传受双方互通的乡愁记忆情感,通过图像与文本符号的综合建构,达到情感共振的作用。比如,在福建漳州创作者的视频 《寒冷的冬夜,三两好友小聚一堂》中,评论区留言“住在农村真好啊,经常都跟朋友聚在一起”“三两发小聚聚唠唠很幸福的日子”,此类朴素而又真挚的话语互动形式,共建了依托于美食符号的乡村情感记忆空间。受众与创作者怀揣着对美好乡村生活的想象,在社交网络中寻求承载乡愁记忆的虚拟空间,进而催生出情感共振的互动交往模式。

此外,短视频对乡村形象的塑造还体现在社会认同这一维度中。在乡村美食类短视频的评论区中,“羡慕、向往、美好”是高频词语,这也说明受众是在与短视频的动态互动交流中形成了对乡村的认知形象。具体而言,短视频借由符号建构传达乡村独特的话语形态,满足城市群体对乡村的虚拟想象,进而弥合城乡群体的差异,使人们对乡村文化产生社会认同。

七、结 语

短视频是创作者与受众共同参与塑造乡村形象的一种实践形式。依据拟态环境理论,本文提出“乡村形象”包含客观的乡村本体形象、虚拟的乡村媒介形象和主观的受众认知形象。基于这三个维度,本文对选取的样本短视频进行研究后发现:创作者能够通过生活化方式呈现乡村美食符号;通过创造传递式符号构建乡村媒介形象;通过运用明喻、隐喻等修辞形式形成动态互动语言和社交行为新空间,进而消弭城乡之间的交往距离。

不可否认的是,短视频在塑造乡村形象的过程中也存在符号单一化、修辞表征化、话语浅层化等问题。因此,依托短视频塑造乡村形象不能仅从媒介的表征形式出发,而是要深入挖掘乡村的特色文化与历史内涵,建构乡村特色符号。只有将传统历史文化内涵与现代媒介符号系统相融合,才能让短视频为乡村形象塑造提供更有效的实践参考。