对中日传统建筑不同之处的探讨

张恩宇

(山东工艺美术学院,建筑与景观设计学院,山东济南 250001)

世界建筑文化体系中,中国传统木构建筑以其独特的造型,科学的结构以及广泛的适应性成了“东方建筑”的代表,是古代东亚、东南亚建筑文化中最发达的样例。因此唐宋时期,日本开始对中国建筑进行全面的学习。只不过在单纯模仿的飞鸟时代之后,平安时代的日本传统建筑开始结合自身文化、地理气候等本土化,呈现出与中国传统建筑的诸多不同之处。

一、建筑平面布局的不同

(一)建筑的总平面布局

儒家文化影响下的中国传统建筑群的平面布局遵循“礼”,我们将其称之“门堂之制”:明确的中轴线对称、内向、封闭,由最早的四合院演变而来。建筑的内外空间由院墙分隔,其中“门”即作为院落的正门形象,也是内外空间的交点。即使外来文化佛教进入中原,也被迅速本土化,佛教建筑在中国也形成了汉地伽蓝布局。

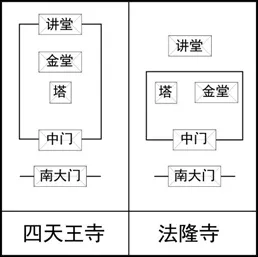

日本的原生宗教是神道教,崇尚自然,代表建筑为神社建筑。因此早期的日本传统建筑有着对简素色彩的选择和“建筑与自然共生”的自然观的呈现[1]。汉代之后,佛教与儒家文化进入日本,被统治者将三种宗教中对其有用的部分综合,形成了日本全新的宗教意识形态。这样,中国佛寺的伽蓝制度和儒家文化中轴对称的平面格局就开始被日本建筑模仿。日本这个时期的都城建设,例如平城京和平安京,就是按照遣唐使传回的唐长安的测绘图纸进行的等比例的仿建:强调中轴线,棋盘式内向的里坊制格局。日本飞鸟时代建造的四天王寺,就是复制了中国佛寺传统的伽蓝制度:回廊封闭的院落,中轴线上纵向布置门、塔、金堂、讲堂,两侧完全对称。但是到了之后的法隆寺,佛寺的平面的布局就发生了很大的改变,纵向的轴线消失了,金堂和塔变成了左右并置,而且左塔高而右堂低,不对称不均衡(图1)。这种变化在同时期的中国和朝鲜都没有出现过,因此笔者推测应该是建筑文化日本本土化之后出现的变化。因为在此之后的日本,无论宫殿建筑群还是佛教寺院再也没有中国传统建筑封闭的院落式布局,也不再追求轴线的对称关系,而更多的是顺应地形地势的布局方式。产生这种变化的原因一是因为日本多丘陵的海岛地形地貌并不适应轴线对称的平面布局;二是由于中日之意识形态不同导致的,中国人遵循以儒家文化为基础的礼制,而日本人的原生宗教决定了他们的理想就是将建筑与自然融为一体[2]。

图1 四天王寺与法隆寺平面对照

(二)建筑室内平面布局的不同

中日传统建筑都是通用性的设计,无论是宫殿、衙署、寺庙还是住宅,功能不同,形式上的差别反而不大。木构架承重的中国传统建筑,哪怕是到了明清转变为混合承重,室内空间也是可以脱离承重墙体的。建筑施工类似装配式建筑体系:先按标准化生产构件,再在工地上再进行组装,建筑平面和柱网的布置都是统一的模数,单位面积的增减和功能的安排都很自由。

但两者之间呈现的室内平面布局却截然不同:中国传统建筑需要遵循“礼”的要求,无论是用墙体还是隔断来分隔室内空间,都是固定的。结构形成的“间”等于功能平面,成了计量建筑规模的一个基本单位,还可以强调出“中”的概念,建筑的秩序井然。尽管墙体不承重,但是除了南面需要采光的位置之外,其他墙体都很敦实,使得室内环境冬暖夏凉。而日本室内的隔墙和门窗都是用可移动的推拉的形式,这种设计让日本传统建筑的内外空间界限模糊,内外空连续而流动。室内的大小空间也可以任意转换,因此日本人很少会有沿四边布置的固定的家具。到了潮湿多雨的夏季,还可以把最外围的推拉门窗拆掉,换上更通风透气的布帘或者竹帘,改善室内的热环境。除此之外,这种推拉门窗还有着安全方面的作用,它可以极大减轻建筑的自重,不会有砖墙倒塌的危险。

二、结构体系的不同

中国木结构体系传入日本后,日本传统建筑除了梁柱之外,也出现了斗栱和悬挑的屋檐以及榫卯连接。这些构件从外观看和中国的极为类似,但是仔细分析还是有很多不同:

(一)斗栱的不同

斗栱是中国传统建筑成熟期最重要的构件:一是梁柱之间承上启下,传递重力,分配荷载;二是硕大的坡面屋顶出挑的支点;三是立面构图的重要部分。中国的斗拱是一组正交的三维构件,斗和栱层层堆叠,与正立面平行的是各种横栱(瓜子栱、慢栱、令栱),与正立面垂直的是华栱[3]。建筑越大则屋顶越大,悬挑也更深远,这时便需要增加多层出跳华栱,并在栱上设置与之垂直的横栱呈三维垂直交叉。设置横栱地称之为“计心造”,如果省略横栱,则称为“偷心造”。而分析现存的日本的传统建筑的斗栱不难发现,很多在华栱上缺少了横栱,只有“偷心造”,没有“计心造”,如唐招提寺金堂,药师寺东塔(图2),东大寺等的斗栱都是这样,甚至是全偷心造或仅有令栱的丁头斗栱也很常见。因为变成只有一个方向去承托屋檐的荷载,所以这样日本传统建筑的出檐远远不如中国传统建筑的深远。

图2 上为日本药师寺东塔斗拱偷心造下为中国佛光寺东大殿柱头铺作斗栱计心造

(二)屋顶构造的不同

1.屋架结构

中国的屋面坡度曲线是很有讲究的,宋《营造法式》将屋面坡度曲线的计算方法称之为“举折”:建筑通过柱子和斗栱将梁一层一层抬高,梁上设檩,定好高度以后,除脊檩和撩檐枋外,在定出脊檩和撩檐枋上相连的基础上,每一檩条逐级向下折减一定高度形成的曲线。举折的科学设计使得中国传统建筑屋顶虽然硕大,但是排水通畅,檐下采光也较为充足。

而日本传统建筑的屋面坡度轮廓线非常陡直,也没有反曲。笔者查阅了一些资料,发现唐风建筑时期,例如最初的唐招提寺金堂,它的屋顶曲线就和中国唐宋时期屋顶的举折曲线非常类似。因此可以推测出,日本人并未掌握中国传统建筑的结构体系和举折的计算方法。为了坡屋顶的造型并解决其排水问题,日本人想出了一个新的解决方法——小屋组技术,就是在梁柱上面塞进三角形截面的由小格子搭成的木架子,我们可以看一下唐招提寺金堂整修前后的对比,能够看出来用上小屋组技术后屋顶高度增高了一大截,和中国唐代建筑立面的比例相去甚远,显得有些头重脚轻。也因为应用了小屋组技术,再后来出现的和样、唐样、大佛样的日本传统建筑的屋顶都比中国同时期的传统建筑的屋顶体量大了很多,也没有了中国传统建筑屋顶排水通畅而优美的屋顶曲线。

2.屋架布椽法

《诗经》中曾这样描写中国木建筑的屋顶:如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞。描写的就是中国的传统宫殿建筑宏大庄严如人之端正直立,规制严整如飞速射出的箭向上直冲,建筑的飞檐就像大鸟高飞的翅膀,色彩斑斓如同美丽的锦羽。因此可以看出中国传统建筑屋顶曲线不仅能满足采光和排水的需要,而且在美学上也有极高的评价。美学价值的获得除了上文中提到的举折法之外,还有着四角飞檐的设计之功。飞檐的出现是四坡屋顶在四个屋角的椽子并不是沿屋身平行布置的,而是在角平分线上用老角梁和少角梁配合,采用辐射法设置椽子而形成的。而日本传统建筑的檐口处,则一直只用平行布椽法,小屋组技术的应用使得建筑不再需要椽子,小屋组细密的木格子就能挂住整个的屋面层。因此日本传统建筑的屋角曲线不起飞,显得沉闷了许多。当然这也有中日审美的不同。我们看到图片上的椽子叫作化妆椽,是一种假椽,单纯为了满足美学上的需要而存在。(见文末图3)

图3 上日本法隆寺平行椽 下中国南禅寺辐射椽

三、建筑造型的不同

除了中日传统建筑屋顶结构不同改变了建筑立面的比例关系之外,中日传统建筑在造型上不同之处还有很多。有结构上的原因,也有建筑文化和审美的因素。崇尚自然的日本人在造型上更喜欢应用平直的线条和朴素自然的装饰,让建筑形象看起来更简练平实。

(一)入口设计的不同

中国传统的屋顶样式和建筑的等级有关,从高到低大致可以分为:庑殿顶,歇山顶,悬山顶,硬山顶,有些特殊的建筑还应用了攒尖顶,每种屋顶又有单檐和重檐,起脊和卷棚之分。从唐宋时期,日本就学习了中国传统建筑的屋顶样式,并取了日式的名字:中国的庑殿顶,称为寄栋造;宋代之后出现的和样、唐样、大佛样则类似于歇山顶,日本称为入母屋造,和中国不一样的是日本人常常把建筑的出入口设在歇山建筑的山墙面,于是出现了“破风”这种装饰构造。我们推测“破风”其实就是从“博风板”一词衍生出来的,即悬山与歇山的山墙面,一种起到防风雨雪并遮挡檩条的装饰小构造。日本传统建筑有一种将悬山位置的博风板独立出来安装在屋檐下的一种入口装饰构造,也就是后来所谓的“唐破风”,就是将中国传统建筑的卷棚顶与“破风”结合起来的产物。

(二)屋面材料的不同

中国传统建筑屋面的材料有过短暂的所谓“茅茨”的时期,在瓦的烧制工艺成熟之后,就固定在多种材质的瓦上面,有青瓦、琉璃瓦、竹瓦、金属瓦等。而日本传统屋面材料则自古就以自然材料为主,主要有下面四种:一是茅草,称作“茅葺”;二是受中国影响学习烧制了各种瓦,铺贴称作“瓦葺”;三是用杉木或桧木板层层叠铺,称作“柿葺”;四是比较高级的,用柏树皮叠铺的“桧皮葺”,如果是用铜瓦代替柏树皮来模仿“桧皮葺”的做法则叫作“铜葺”。根据文献资料记载,唐代之后的很长一段时间,作为岛国的日本,在夏天的气候既潮湿又炎热,因此发现从中国学习而来的舶来品“瓦葺”并不适应本地的这种气候特点。因此我们可以发现,之后日本传统建筑对屋顶材料的选择则重回于用传统的自然的材料。日本传统建筑屋面材料的选择也能区别建筑等级的高下,例如宫殿建筑和神社建筑一般用桧皮葺,低等级的宗教建筑用杮葺,而平民人家和茶室等只能用茅葺。

(三)建筑装饰的不同

装饰的不同体现了中日两国的审美不同。中国传统木构建筑的装饰不仅体现了中国人务实的特点,也体现了大国能工巧匠的技艺非凡。首先中国传统木构建筑的装饰很多都是木结构采取的防护措施:例如在梁下设置天花使梁架结构不外露;结构的表面施以油漆彩绘来隔绝空气,对木构架起到防潮、防腐、防虫蛀的作用;对屋顶结构加以固定的脊兽,极大美化了建筑屋顶轮廓线;在斗栱退化之后设置了用以减少梁间距的精美的雀替等等。其次在满足上述的功能的前提下,建筑装饰也使得中国的传统建筑呈现等级和个性:中国的皇家宫殿建筑气势恢宏、富丽堂皇,色彩绚丽;祭祀、宗教建筑庄重大气,注重仪式感的营造;私家园林建筑清秀雅致,强调和景观的结合……

而日本传统建筑的装饰在其原生宗教的影响下更愿意表达建筑材料的真实:早期神社的柱木都保持了原木的纹理和粗细,仅对疤痕部位加以处理,简洁的结构、简素的色彩与自然材料质感相得益彰。正如《阴翳礼赞》所言:“虽然我们并非一概排斥闪闪发光的东西,但我们喜爱深沉暗淡的东西,而不是浅薄鲜明的东西”[4]。即使后来日本也向中国学习了用油漆对木料进行装饰和保护的方法,但因为观念的差异,最终还是回到了用原木及素白等材料的本色来表现建筑之美的路子上。即使是一些重要的神社建筑,其构件不做深加工、雕刻与彩绘,突出表现建筑材料本身的纹理特征,仅仅只有祈福和需要镇压驱魔的空间才会采用鲜艳的正红色(当然也有一种说法是,日本人并未完全学会中国油漆颜色的调制方法,为了取得红色,只能加入朱砂,才呈现出这种鲜红的颜色)。

除此之外,中日传统建筑中的一些装饰小构件也有差别。中国传统建筑斗栱中昂头是尖的,而日本传统建筑的昂是平的;中国传统建筑中的装饰小构件动植物主题的都有,而日本传统建筑的小装饰构件主要是植物主题的,例如博风板下正中,中国传统建筑是悬鱼装饰,两侧有惹草,而日本一般只有惹草,动物的图案大多出现在日本家族的图腾上。

小结

以上是笔者从建筑文化、结构体系、平面布局与造型等各方面探讨的中日传统建筑的不同之处。起因是因为某个历史时期的日本学者宣称的想看唐代的建筑,只有去日本的京都和奈良,让很多人有一个误解:中国与日本的传统建筑基本一致。笔者通过对这些差异的研究,希望对大家认知东亚传统建筑体系提供一些帮助。当然由于见识有限,并未将所有的差异一一列举,希望在以后还能有更深入的研究。