基于层次分析法的坝系工程除险加固防洪标准与洪水组合探讨

桂莉莉

(山西农业大学 水土保持科学研究所,山西 太原 030013)

淤地坝是黄土高原水土流失区沟道治理时以淤地造田和滞洪拦沙为目的而修建的水工建筑物,是改善当地群众生产生活条件、将荒沟变良田、增加粮食产量的水土保持沟道治理工程[1]。病险淤地坝除险加固是保障淤地坝安全运行、推进黄河流域高质量发展的一项重要措施。如何科学合理地确定各坝的防洪标准,做好洪水组合计算,是坝系工程除险加固设计时需要解决的关键技术问题。在这方面有关专家做了大量研究,提出了坝系工程防洪标准确定原则[2]和洪水组合计算方法[3-5],并在实践中得到推广应用[6]。本研究基于层次分析法相关理论,以临县万安沟小流域坝系工程为例,从流域内干支沟最上游开始,综合分析各坝的分布位置及其对下游的影响,构建坝系内大中型淤地坝层次结构模型,直观、快捷地分析流域内各坝的分布特征及上下游坝间的相关性,并在此基础上确定各坝的防洪标准和洪水组合计算方法,为坝系工程除险加固设计提供理论支撑。

1 层次分析法

层次分析法[7]由美国运筹学家萨德于20世纪70年代提出,是一种定性与定量相结合的决策分析方法,它将复杂问题按相互关系构成递阶层次结构,通过对比分析确定相同和相异层次中各因素的重要性,并做出综合决策判断,在我国社会学、经济学等领域得到广泛应用。近年来,层次分析法在淤地坝效益分析、施工时序安排等方面也有应用[8-9]。

基于层次分析法相关理论,将临县万安沟小流域内干支沟最上游的淤地坝设定为第1层,把其影响到的下游淤地坝设定为第2层,再把第2层影响到的下游淤地坝设定为第3层……以此类推,直到分析完整个坝系。若某座淤地坝上游有多座并联淤地坝,且位于不同层次时,按最低层次原则,逐级递推,顺次将其划分至下一层次,使坝系内大中型淤地坝形成一个层次分明的结构体系,且各层间具有特定的内在联系,通过分析各坝的分布位置及其相互影响关系,构建坝系层次结构模型。

2 万安沟小流域坝系工程概况

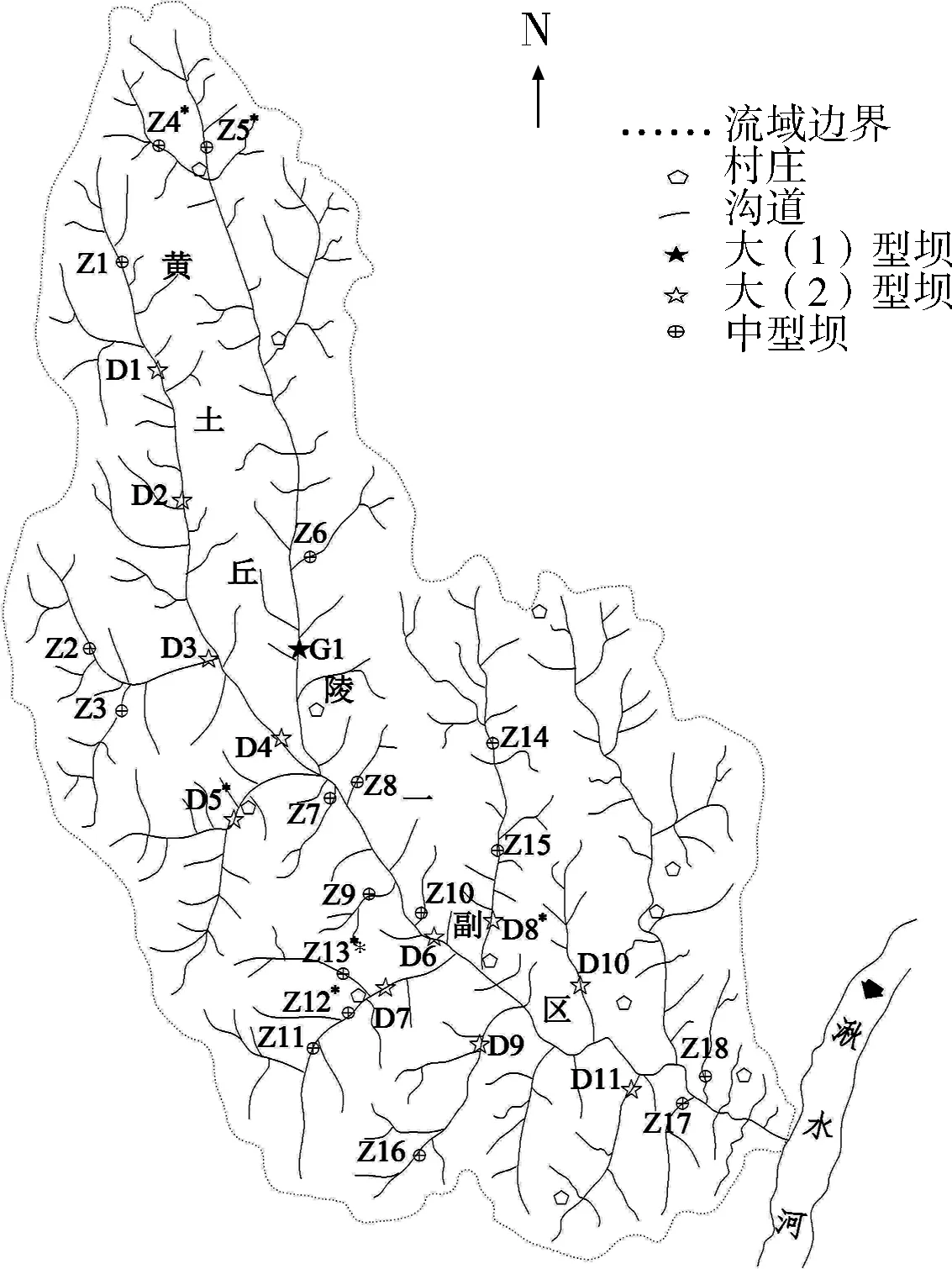

万安沟小流域位于山西临县临泉镇境内,属黄土丘陵沟壑区,流域总面积53 km2,其中水土流失面积52.2 km2,平均土壤侵蚀模数1.43万t/(km2·a)。流域坝系工程建设期为2004年9月至2006年11月,共建成大中型淤地坝30座[10]。其中,大(1)型淤地坝1座,设计总库容212.35万m3,主要建筑物级别按4级设计,防洪标准按30 a 一遇洪水设计、300 a 一遇洪水校核;大(2)型淤地坝11座,设计总库容50万~100万m3,主要建筑物级别按5级设计,防洪标准按20 a 一遇洪水设计、200 a 一遇洪水校核;中型淤地坝18座,设计总库容10万~50 万m3,主要建筑物级别按5级设计,防洪标准按20 a一遇洪水设计、50 a 一遇洪水校核。坝系工程可控制流域面积44.6 km2,总库容1 416.4万m3,其中拦泥库容991.1万m3,可淤地面积141.6 hm2。在这30座淤地坝中,除殷唐沟大(1)型淤地坝为“三大件”外,其余均为大坝和放水工程“两大件”,除险加固的主要任务是增设溢洪道。万安沟小流域坝系工程总体布局见图1,淤地坝除险加固基本情况见表1,图表中G、D、Z分别表示大(1)型、大(2)型和中型淤地坝,标“*”表示该淤地坝下游影响范围内有居民点。

表1 万安沟小流域坝系工程淤地坝除险加固基本情况

图1 万安沟小流域坝系工程总体布局

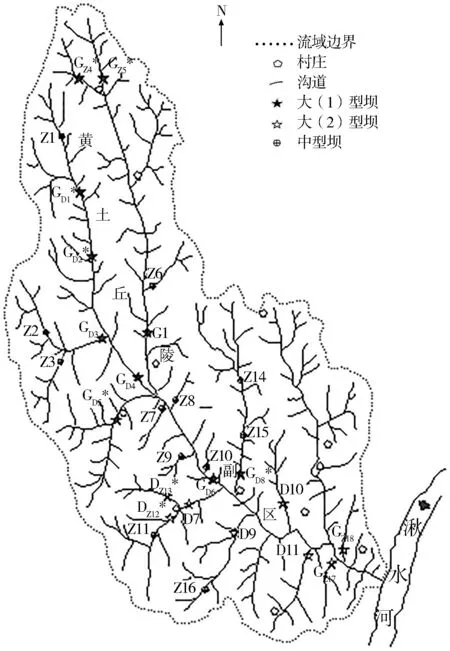

按照层次分析法,结合万安沟小流域坝系分布情况,将流域内大中型淤地坝划分为5层:第1层淤地坝有19座,包括大(2)型淤地坝3座、中型淤地坝16座;第2层淤地坝有6座,包括大型(1)型淤地坝1座、大型(2)型淤地坝3座、中型淤地坝2座;第3层淤地坝有3座,均为大(2)型淤地坝;第4、5层淤地坝各有1座,均为大(2)型淤地坝。万安沟小流域坝系工程层次结构模型见图2。

3 层次分析法确定防洪标准

利用层次分析法确定万安沟小流域坝系工程除险加固防洪标准,具体分析过程如下。

3.1 下游影响范围内有居民点的淤地坝

从图2中可以看出,位于第1层的D5*、Z4*、Z5*、Z13*,第2层的Z12*和第3层的D8*这6座淤地坝下游影响范围内有居民点。根据《淤地坝技术规范》(SL/T 804—2020)中“失事后损失巨大或影响严重的淤地坝工程中5级主要永久性建筑物,经论证可提高一级”的要求,主要永久性建筑物可提高一级,其相应的防洪标准也应提高一级,因此D5*和D8*这2座大(2)型淤地坝防洪标准应提高到大(1)型淤地坝防洪标准的30 a一遇洪水设计、300 a一遇洪水校核,用GD5*和GD8*表示;Z4*、Z5*、Z13*和Z12*这4 座中型淤地坝的防洪标准应提高到20 a一遇洪水设计、200 a一遇洪水校核,用DZ4*、DZ5*、DZ13*和DZ12*表示。

图2 万安沟小流域坝系工程层次结构模型

3.2 位于单独支沟的中型淤地坝

从图2中可以看出,第1层Z17和Z18这2座中型淤地坝位于单独支沟内,且下游没有大型淤地坝。根据《淤地坝技术规范》(SL/T 804—2020)中“大型淤地坝控制区域外的中型淤地坝校核洪水重现期应取上限”的要求,这2座中型淤地坝防洪标准应提高到20 a一遇洪水设计、200 a一遇洪水校核,按大(2)型淤地坝设计,用DZ17和DZ18表示。

3.3 坝系洪水组合计算需要提高标准的淤地坝

从3.1分析中可知,流域内大(1)型淤地坝有3座,分别是位于第1层的GD5*、第2层的G1和第3层的GD8*。便于洪水组合计算,与其相关的大(2)型淤地坝的防洪标准也应提高到大(1)型淤地坝的防洪标准。

位于第1层的GD5*和第2层的G1下游是位于第5层的D6,G1上游还有防洪标准提高到大(2)型淤地坝的DZ4*和DZ5*,考虑调洪计算时防洪标准的一致性,D6、DZ4*和DZ5*这3座大(2)型淤地坝的防洪标准应提高到大(1)型淤地坝的防洪标准,分别用GD6、GZ4*和GZ5*表示。而位于第5层的GD6,上游有位于第4层的D4、位于第3层的D2和位于第2层的D3、D1,共4座大(2)型淤地坝,便于洪水组合计算,其防洪标准也应提高到大(1)型淤地坝的防洪标准,分别用GD4、GD2、GD3和GD1表示。

位于第3层的GD8*上游为第2层的Z15和第1层的Z14这2座中型淤地坝,因不考虑其影响范围,故保持原有防洪标准。

这样,从洪水组合计算角度考虑,需要提高到大(1)型淤地坝防洪标准的坝有7座,分别是GD1、GD2、GD3、GD4、GD6、GZ4*和GZ5*。

3.4 防洪标准保持不变的淤地坝

防洪标准保持不变的淤地坝共有17座,其中:大(1)型淤地坝1座,为G1;大(2)型淤地坝有4座,分别是位于第1层的D10、D11、第2层的D9和第3层的D7;中型淤地坝有12座,分别是位于第1层的Z1、Z2、Z3、Z6、Z7、Z8、Z9、Z10、Z11、Z14、Z16和位于第2层的Z15。

综上所述,万安沟小流域坝系工程除险加固设计时,最终确定该流域坝系工程防洪标准为:大(1)型淤地坝10座,分别是位于第1层的GZ4*、GZ5*、GD5*,第2层的G1、GD1、GD3,第3层的GD2、GD8*,第4层的GD4,第5层的GD6;大(2)型淤地坝8座,分别是位于第1层的D10、D11、DZ13*、DZ17、DZ18,第2层的D9、DZ12*,第3层的D7;中型淤地坝12座,分别是位于第1层的Z1、Z2、Z3、Z6、Z7、Z8、Z9、Z10、Z11、Z14、Z16和第2层的Z15。其防洪标准分布见图3,防洪标准层次结构模型见图4,从图中可直观地看出需要提高防洪标准的淤地坝及提高的原因。

图3 万安沟小流域坝系工程除险加固设计时防洪标准分布

图4 万安沟小流域坝系除险加固设计时防洪标准层次结构模型

4 坝系洪水组合计算

坝系工程除险加固设计时,洪水组合计算包括组合洪峰流量和组合洪水总量两部分,利用层次结构模型按单坝、串联坝和并联坝三种情况分析洪水组合[3]。

4.1 按单坝计算

因大型淤地坝洪水组合计算时,其区间产流面积包括区间防洪标准为中型淤地坝的产流面积,因此按单坝计算的淤地坝就是位于第1层的所有淤地坝,以及设计坝上游层均为中型淤地坝的大(1)型淤地坝和大(2)型淤地坝。从图4中可以看出,共有24座淤地坝按单坝计算,分别是位于第1层的19座淤地坝;位于第2层其上游第1层为中型淤地坝的大(1)型淤地坝GD1、GD3和大(2)型淤地坝D9、DZ12*这4座淤地坝;位于第3层其上游第2、1层均为中型淤地坝的大(1)型淤地坝GD8*。

4.1.1 洪峰流量

根据山西省《淤地坝工程技术规范》(晋Q 834—85),计算公式为

QP=C1H24PF2/3

(1)

式中:QP为频率为P的洪峰流量,m3/s;C1为洪峰地理参数;F为产流面积,km2;H24P为频率为P的24 h暴雨量,mm。

4.1.2 洪水总量

洪水总量计算公式为

WP=KRPF

(2)

式中:WP为频率为P的设计洪水总量,万m3;K为小面积洪水折减系数;RP为频率为P的设计暴雨一次洪水模数,万m3/km2;其余符号意义同前。

4.2 按串联坝计算

按串联坝计算的淤地坝是指位于相邻两层次、防洪标准相同,且相互关系唯一的淤地坝。从图4中可以看出,按串联坝计算的有位于第2层的Z15与第1层的Z14,是中型淤地坝串联;位于第3层的GD2与第2层的GD1,是大(1)型淤地坝串联。

4.2.1 组合洪峰流量[4]

组合洪峰流量计算公式为

(3)

式中:QP调为经上层坝调节后的洪峰流量,m3/s;QP区为区间洪峰流量,m3/s;QP未为未经上层坝调节的洪峰流量,m3/s;Q1P为上层坝的洪峰流量,m3/s;q1P为上层坝的最大下泄流量,m3/s。

4.2.2 组合洪水总量

组合洪水总量计算公式为

(4)

式中:WP调为经上层坝调节后的洪水总量,万m3;WP未为未经上层坝调节的洪水总量,万m3;F为设计坝上游的总产流面积,km2;f区为区间产流面积,km2;W1为上层坝达到最大下泄流量时的泄洪总量,万m3。

4.3 按并联坝计算

按并联坝计算的淤地坝是指位于设计坝上游相邻层、防洪标准相同,且上层坝有2座或2座以上的淤地坝。从图4中可以看出,上层并联2座淤地坝的有3座,分别是位于第2层的G1、第3层的D7与第4层的GD4。其中G1上层是防洪标准提高到大(1)型淤地坝GZ4*、GZ5*和中型淤地坝Z6,G1在洪水计算时,按照上游串联坝下泄洪水与产流总面积进行调洪计算,应考虑GZ4*、GZ5*下泄洪水与区间产流面积(含Z6区间产流面积)的洪水组合;D7上层分别是防洪标准提高到大(2)型淤地坝DZ12*、DZ13*,D7在洪水计算时,应考虑设计标准提高到大(2)型淤地坝DZ12*、DZ13*的下泄洪水与区间产流面积的洪水组合; GD4上层分别是防洪标准提高到大(1)型淤地坝GD2、GD3,GD4在洪水计算时,应考虑设计标准提高到大(1)型淤地坝GD2、GD3的下泄洪水与区间产流面积的洪水组合。

上层并联3座淤地坝的有1座,是位于第5层的大(1)型淤地坝GD6,其上层分别是位于第4层的GD4、第2层的G1、第1层的GD5这3座大(1)型淤地坝和按区间产流面积计算的Z7~Z10这4座中型淤地坝。GD6在洪水计算时,应考虑上层并联的3座大(1)型淤地坝GD4、G1、GD5*的下泄洪水与区间产流面积的洪水组合。

从以上分析可得,按并联坝计算的共有4座淤地坝,分别是按并联2座淤地坝计算的G1、D7、GD4及按并联3座淤地坝计算的GD6。此处主要介绍并联3座淤地坝时洪峰流量和洪水总量的计算。

4.3.1 组合洪峰流量[3]

并联3座淤地坝的组合洪峰流量计算公式为

(5)

式中:Q1P、Q2P、Q3P分别为上层1号坝、2号坝、3号坝的洪峰流量,m3/s;q1P、q2P、q3P分别为上层1号坝、2号坝、3号坝的最大下泄流量,m3/s;∑f为设计坝上层3座坝产流面积之和,km2;其余符号意义同前。

4.3.2 组合洪水总量

并联3座淤地坝的组合洪水总量计算公式为

(6)

式中:W1、W2、W3分别为上层1号坝、2号坝、3号坝达到最大下泄流量时的泄洪总量,万m3;其余符号意义同前。

5 结 语

基于层次分析法理论,将流域内大中型淤地坝层次化、条理化,构建坝系工程层次结构模型,可直观地反映出流域内坝系工程的整体布局,快速、便捷地掌握各坝与上下游坝的相关关系,科学合理地确定各坝的防洪标准,做好坝系洪水组合计算,有利于病险淤地坝除险加固设计,具有较强的实用性和可操作性,可推广应用。