基于人类学观察的聚落更新设计

——一次建筑设计教学的探索

韦诗誉

1 建筑设计教学中对“地区性文化”的关注

纵观我国建筑教育历史,就建筑设计基础课程而言,经历了几次重要转变。在1980 年代之前,普遍采用源自法国巴黎美术学院“布扎”的方法,强调基本绘图技能的训练。1980 年代初,因受到源自德国的“包豪斯”基础课程的影响,抽象的形式构成训练成为主流[1]。1990 年以来,在现代主义建筑注重“(空间)体量(volume)而非实体(mass)”[2]的背景下,建筑院校的基础课开始以建筑空间作为主体。至近十几年,以身体为线索的教案在国内外设计基础教学中持续涌现[3]。

然而,近半个世纪以来,当现代主义伴随着全球化浪潮对建成环境的地域差异和文化多样性造成持续的冲击和碾压,危及人类的身份认同及价值本源[4]5,建筑界对于现代主义的反思以及对地域价值的重视[5]引发国内外建筑教育回归对“地区性文化”的关注。在一项针对国内外建筑院校建筑学一年级教学比较分析的研究中1),研究者通过NVivo 文本分析2),得出11 所建筑院校一年级建筑教学的13 个教学关键点,其中8 所学校明确将“文化挖掘”作为建筑设计中的教学关键词[6]132。康奈尔大学持续一个学期的罗马访学,让学生置身于真实历史环境,通过亲身体验与在地研究理解建筑来源,并在建筑设计教学中融入与空间相关的人、社会和文化因素3)。库伯联盟则强调不同社会和生态条件下建筑设计的差异性,教学内容包括对地域文化、环境和技术问题的研究,从而加深对世界建筑和城市化的理解[5]131。东南大学沿袭了ETH 建筑设计基础课程“以空间为主线,包括文脉环境和材料结构因素在内的结构有序的教学体系”[7],近年以“初始南京”为入门设计选题,将对南京这一地点的观察和理解作为后续一系列建筑设计教学的基础[8]。西安建筑科技大学的建筑教育则从中国传统哲学中获得启示,将场所与文脉以及生活与想象、空间与形态、材料与建构一起,共同构成教学体系的4 条主线[9]。

在教学中,如何引导学生在建筑设计中关注地区性文化?建筑人类学无疑可以提供一种绝佳的视角、范式和方法。建筑人类学(Architectural Anthropology)早在1970 年代就流行于西方建筑界,而国内在1990 年代初由常青院士进行了较为系统的梳理和引进,并阐述了建筑作为制度、习俗、场景和身体感知对象的人类学属性[10]。“从宏观上看,建筑人类学是对人与‘自然—社会’之间,以及人与人之间的空间关系及潜在维度进行观察、体验和分析的特有视角、范式及方法……与学院派的‘风格—构图’范式和现代派的‘功能—形式’范式界限分明。”[4]5“对空间和社会的共同关切”[11]使建筑学与人类学具有天然的关联;而人性在习俗、情感、身体等方面的需求,可以被当作设计构思的起点;除此之外,如人类学研究中的“参与观察”与建筑界所提倡的“在地实践”不谋而合,亦可以提供方法借鉴。

从建筑人类学出发设计空间和建筑,在过往建筑设计实践及教学中早有大量运用,然而,尚未出现专门将此作为一种教学方法的研究。因此,本文以近两年清华大学建筑系高年级建筑设计专题“基于人类学观察的聚落更新设计”为例,通过选题和方法的设置,尝试将建筑人类学作为一种建筑设计方法在教学中进行探讨,以提供一种建筑设计教学的思路和方向。

2 选题

本次教学选题不再针对建筑类型、功能或是面积进行设定,而是对设计“地点”提出了具体要求。学生需要以自己家乡或熟悉的聚落为设计对象,基于过往生活经验和感受,重新梳理当地自然与人文环境,从而确定设计地段与任务书。

2.1 主体身份不同导致场所认知差异

瑞尔夫(Edward Relph)在关于场所的“内在性”(insideness)与“外在性”(outsideness),的论述中,揭示了“城里人”和“城外人”的差异[12]。舒尔茨(Christian Norberg-Schultz)亦对空间进行了“内侧”和“外侧”的区分[13]。单军在总结前人观点的基础上,进一步提出特定地点的地区性,即对场所的认识,因主体的角色和参与程度不同而异,而地区性首先是一种“内在的共性”,其次才是一种“外在的特性”[14]。

这些研究导向一个结论:建筑师不能完全等同于城外人,他们既需要在城内,深入到设计所服务对象的生活语境中,体会一个地区的内在力量;又需要置身城外,保持客观全面的视角,感受此地之所以区分于彼地的特性。在人类学研究中,有“参与考察”的方法论之说,即费孝通先生所说的既要“进得去”,又要“出得来”[15]。在建筑设计中,真实的情况往往是建筑师到项目所在地实地调研一番,以期获得对场所的基本认知。然而,在建筑设计教学中,由于时间限制,留给学生进行地段调研的时间往往只有一周,更常见的情况是,学生在繁忙的课业安排中抽出一天或半天,到地段走一圈,就算完成了前期调研工作。走马观花式的调查显然只能“雾里看花”,何谈对地区性文化的体悟。

2.2 自主选题:从雾里看花到参与观察

要求学生选择自己最熟悉的地区作为设计对象,这一设置使学生在本次设计中兼具“城里人”和“城外人”的双重身份。“城里人”的身份,即对于选定地段,在设计启动之前已经持续进行了10 余年的“参与观察”,对地段文化耳濡目染并有着无法割舍的血缘联系。正如普利茨克奖得主卒姆托(Peter Zumthor)在谈到极少在瑞士之外的地区实践时所说:“我犯了乡愁,但是肯定不是想念瑞士,而是想念熟人。我在这里出生,在这里成长。我懂这个地区的语言。我知道什么是男子合唱团、政党聚会。我自以为可以在这里的大街上辨认出热情的集邮爱好者的装腔作势。只有在这我才能很肯定地区分腼腆的人和善于交际的人。”但从本科学习开始,学生离开家乡,进入到更广阔的外部世界,这又让他们以一个“城外人”的身份去思考独特的地区文化应该何去何从,并通过本次建筑设计给出自己的解答。

例如,学生基于在澳门老城的生活经验提出雀仔园街市地区现存大量碎片化商业功能却未能有效组织,导致空间品质差和商业价值低等问题,进而通过置入寄生体块连接现有功能填补城市裂缝;在选择建筑结构及材料时以突出澳门城市拼贴特质为目标,最终创造出新的城市界面(图1)。设计选题不是在给定地段上特意寻找问题,而是将现实情境与解决方案通过真实的在地生活直接关联。建筑师不再是旁观者,而是空间使用与场景体验的主体。

1 基于长期参与观察提出现实问题与解 决方案

2 空间结构与日常生活之关联分析

3 从延续空间结构出发开始设计

3 作为建筑设计方法的人类学观察

在确定以自己熟悉的地区作为设计对象之后,设计课面临的最大难题是设计应该如何切入和推进,即建筑设计方法的问题。尽管方法是“主观的工具和手段”[16]并具有相当的多样性——对建筑设计来说更是如此——但在教学中必须梳理出规律和体系才能使之可教。在各个院校的建筑设计概论课程中,我们常常可以看到从众多案例和经验研究中总结出的若干设计方法,以笔者参与讲授的课程为例,包括:从地域的自然环境出发,从地域的社会经济出发,从地域性的特征、色彩和景观出发,从地域性的材料和工艺出发,从原型出发,从理论出发,从功能出发等设计方法。正如前文所述,对于关注地区性文化的建筑设计,人类学观察同样可以作为一种具有启发性的设计方法而被加以研究。

要将建筑人类学的经验在建筑设计中进行应用,需要一个有效的转化中介。如近年以身体、运动及其感知为媒介所开展的建筑设计教学就是一种成功的尝试——建筑人类学并不仅仅将人作为尺度来看待,身体的感性经验也可以成为空间创造的灵感源泉。下文将对其他可能的媒介进行探讨。

3.1 探索一:人类学观察→“空间—生活”之关联→建筑设计

建筑人类学认为,要使外在的意义空间——场所精神,转化为有意义的建筑空间,就要首先将建筑视为社会交往中人的各种行为的组织形态,如路易·康就认为建筑创作的灵感在于对各类组织形态的敏感性,并运用类比思维将之与特殊的建筑形式关联[17]。为了便于学生理解,教学中将此描述为某种空间结构或空间原型与特定生活方式的对应,即“空间—生活”之关联。这一方法要求学生对特定地区的典型空间结构进行描述和研究,记录在地人群的日常生活,探寻空间结构背后的行为原因,并展开历时性的形态生成推演。在这里,“为什么”比“是什么”更为重要。这一方法有利于揭示地区性的深层规律,注重潜藏在那些“看得见的”表面物化形态下的“看不见的”意义。

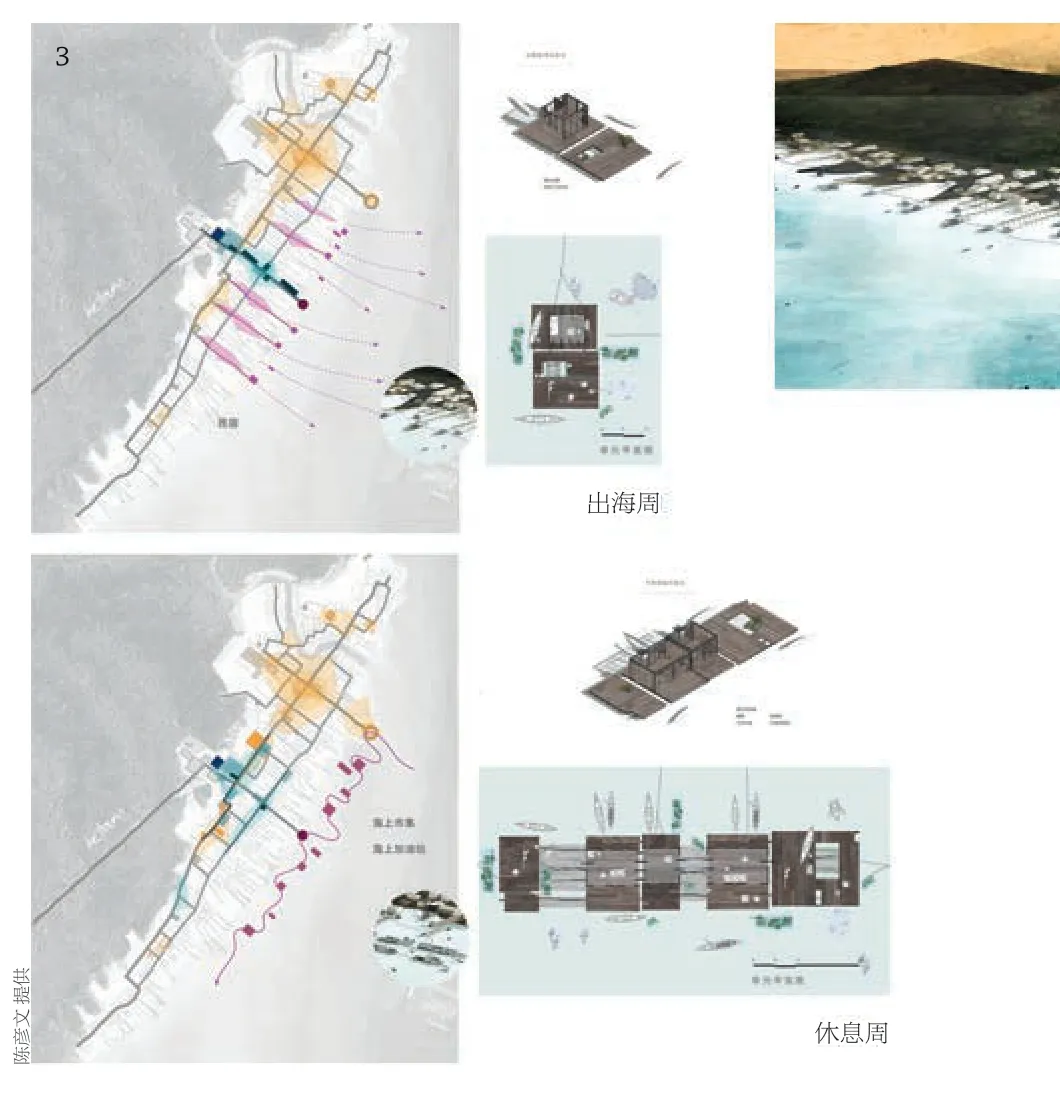

如在马来西亚五渔港,村民世代以捕鱼和虾米为生,为了方便出海和晾晒,住宅、晾晒平台、工具间、渔船呈线性向海方向蔓延,之间以木桥连接,形成了一道道垂直于海岸线的肌理;随着人口增加,在非出海时间里人们聚集在一起开展公共生活,于是在岸上又形成了数道将居住单元串联起来的横向路径(图2)。学生在理解空间生成逻辑的基础上,结合虾米产业发展策划,将建筑设计为出海周和休息周2 种模式:出海周建筑单元分散布局,以户为单位,延续向海蔓延的肌理,新增的体块用作民宿或虾米加工作坊,以补贴渔民收入;到了休息周,建筑体块聚拢,创造横向连接的公共集市(图3)。出于对功能可变性及海平面上升的考虑,建筑采用漂浮单元模块拼装的形式。建筑形态生成与空间组织并非来源于拍脑袋的设计“概念”,而是源于对本地生活及村落格局的尊重。

4 人类学观察与口述史采集

5 核心风貌要素提取与排序

3.2 探索二:人类学观察→核心风貌要素→建筑设计

建筑人类学强调在地的“原型意象”“潜在维度”(或“无声语言”)和“集体记忆”等关键词[4]5。社群是聚落的营造主体,也是聚落进一步发展的主体和重要动力。在历时性中,每一个人都在以自己的时空角色、个体阐释着建筑文本,为不同地域、不同群体间形成的民居多样性提供了鲜活而又生动的说明。在设计之初,选择包括工匠、头人、乡绅、村干、乡村教师、普通村民等多种角色的人群记录其口述历史,结合关键词提取等技术手段,挖掘隐藏在社群集体无意识中构成聚落风貌的核心要素,从而从人类学视角获取主观身份认同的地区特性,从中再分析哪些是由自然环境与文化环境长期影响形成的集体无意识,而哪些是暂时性、片段性因素,进而厘清当代聚落更新中的“可变”与“不变”,转化为建筑设计中维系社群自组织能力、保护核心风貌的依据。

如在广西龙脊壮族聚居区,基于人类学观察和口述史采集(图4),学生对口述史文本进行关键词提取与排序,其中干栏建筑、木材、梯田、旅游开发、凉亭、坡屋顶和山歌大会是村民提及频率最高的要素(图5),因此在设计中着重进行了探讨与转译(图6、7)。而其他要素,诸如精神空间(堂屋)、日常生活空间(火塘)、建造仪式则少有提及。在设计过程中,设计概念与关键词的提出并非基于研究者先入为主的臆想,而是从自下而上、从主体和微观的视角出发,通过社群主体的自发叙述,在聚落居民所共有却又未曾主动发觉的观念中获得灵感。

3.3 探索三:人类学观察→传统建造范式→建筑设计

6 从保护核心风貌出发开始设计——以 方案中对“山歌”要素的研究与转译 为例

7 综合村民集体无意识中多种“可变”与“不变”的要素完成设计

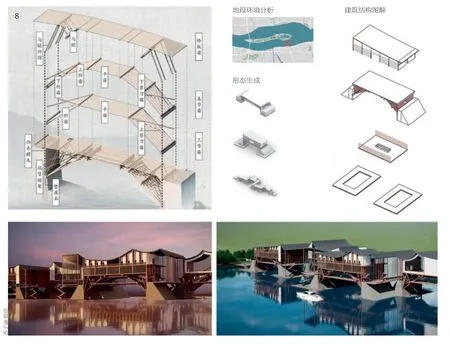

8 从学习传统建造范式出发开始设计

“范式”是一个给定共同体的成员所共享的信念、价值观、技术等的集合[18],曾有建筑人类学学者借鉴文化人类学理论和研究方法,将村落看做一个“共同体”(community),并将乡土建造活动按照技术范式、社会范式和精神范式进行归纳[19],对本次教学有所启发。这一方法要求学生首先针对某一项典型的传统建造活动进行观察与记录,进而聚焦于技术范式,选择一种自然材料资源或一项传统建构技术,在研习其材料特性和建构方法的同时,结合传统与现代建筑案例,深度解析与之相适宜的结构体系、节点构造以及对应的建筑语汇,探讨其在特定环境下如何最大限度地满足功能、空间及环境品质的要求,完成建筑设计。

例如,学生从观察及研究温州泰顺廊桥的建造过程出发,在对其编木拱桥结构体系进行优化的基础上,通过单元重复形成大体量城市综合体,既将孤屿和城市连接起来,又展现在温州曾经出现却已被人遗忘的编木拱桥上滨水游憩的场景(图8)。

4 小结和反思

基于人类学观察的聚落更新设计,是将当前建筑人类学研究成果与路径,向建筑设计教学与实践转化的一种尝试。从教学过程观察与后续学生反馈来看,学生对这一选题抱有较大的兴趣,对地段的敏感有助于他们充分调动过往生活经验并积极开展空间想象,设计主动性和场景共情力有所提高。与此同时,较为明确的设计切入点、按照学术研究线索展开的设计过程及与各个阶段对应的具体的成果要求,使设计的推进过程不至于天马行空,而是有迹可循,这种教学方法对于理工科学生是有效的。

反思本次教学,还存在如下问题:(1)将建筑人类学作为一种设计方法的研究还未成体系,上文关于设计方法和媒介的探讨仍是碎片化的;(2)研究和设计容易脱节,在第一阶段建筑人类学的研究部分能形成许多成果,但学生要把成果落实到具体设计上仍有很大难度,期望学生直接从研究中找到设计切入点并顺利用建筑语言进行转译是不太现实的;(3)在设计课中引进建筑人类学研究有时会引发学生对传统建筑形式的直白模仿,反而阻碍了学生的主动思考和创造能力,而且地域的价值往往都隐藏在看不见的地方,哪些东西应该延续而哪些东西应该改变,需要仔细甄别;(4)教学受限于8 周时长,研究无法深入,导致对一个地区的认知容易浮于表面和符号。上述问题还需在后续教学中持续探讨。

除此之外,本次教学可能也给建筑人类学研究带来一些思考。学生在设计过程中展现出的对自己生活所在的文化的理解,从众多复杂因素中提取出来的将“此地”区别于“彼地”的特性,是从建筑师及本地人双重视角定义了一个地区的“内在共性”与“外在特性”(图9)。他们的观点本身也是构成社群集体无意识的一部分,在建筑人类学和地区性文化的研究中具有价值。

9 学生在设计中对地区性文化的提炼与 转译

与此同时,除了研究建筑如何“反映”社会文化,空间的“能动性”(agency)——即空间变迁对社会发展的建构作用,是将建筑学与人类学深度联结的关键问题[20]。海德格尔强调人造物对地方的显现所具有的重要意义,建筑的本质即在于营造地方[21]。营造出来的地方并非仅仅固定为一种苍白而僵滞的存在,而是伴随着社会生命的延续始终处于不断的营造之中,这也是今天通过建筑设计进行聚落更新的意义。我们需要跳出传统绝对“好”的陷阱,通过科学的研究来探索聚落更新的“可变”与“不变”,从而为文化发展注入延绵不绝的生命力。□

注释

1)文中研究的建筑院校包括国外5所和国内6所,分别是:伦敦建筑联盟学院(Architectural Association School of Architecture),伦敦大学学院巴特莱特建筑学院(Bartlett School of Architecture,University College London),代尔夫特理工大学建筑学院(Faculty of Architecture and the Built Environment,TU Delft),康奈尔大学建筑艺术和规划学院(College of Architecture,Art,and Planning,Cornell University),库伯高等科学艺术联盟学院建筑学院(The Irwin S.Chanin School of Architecture,The Cooper Union for the Advancement of Science and Art),清华大学,同济大学,东南大学,天津大学,西安建筑科技大学,南京大学。

2)NVivo是一种采用定性和定量相结合的文本分析方法,通过分析文本中文字使用频率的变化反映人们对事物的认知。

3)参见https://aap.cornell.edu/cornell-rome.