岩溶率深度校正及应用

彭功勋,赖 胜,许 韬,谢 易,唐 健

(广州市市政工程设计研究总院有限公司 广州 510060)

0 引言

岩溶的发育受岩组特征、构造特征、地下水化学特征、地下水活动条件等多种因素的控制[1-6],因此,其空间分布和规模存在随机性,从而表现出较显著的概率特性。

据研究,岩溶沿深度方向存在垂直分带特性[5-10],即:不同深度范围的岩溶发育强度存在差异且呈现出条带状分布特征。但这种差异性所蕴含的规律却较少深入探讨。也正因此,在工程实践中,勘察人员提供给设计人员的岩溶统计数据往往是较为笼统的见洞隙率和线岩溶率数值,以及单个溶洞的信息,而缺乏对岩溶空间分布更精细的统计分析及规律表述。

事实上,由于岩溶的垂直分带性,浅部和深部的岩溶率、一定深度以内的见洞隙率或线岩溶率都存在差异。尤其工程中常用的线岩溶率指标,存在终孔条件引起的“选择优势”效应,在一定的场地条件下存在被低估或高估的可能,需引起关注。本文基于广州若干工程项目的数据对此进行了探讨。

1 岩溶率沿深度的变化

前人对岩溶沿深度方向的变化规律进行了较多的定性研究[5-10],其分带依据包括地下水运动特点、岩溶形态特征、岩溶发育强度等[7]。但对于岩溶率变化的定量分析相对较少。

1.1 概念及表达式

设某项目有n个钻遇灰岩的钻孔,合计入岩总进尺Dt(m);钻遇溶洞的钻孔m个,所有溶洞合计进尺dt(m)。当前勘察报告一般提供的场地见洞隙率ρm0、线岩溶率ρd0、可分别由式⑴、⑵进行计算:

以岩面为起点,沿深度按每米设定一个单位区间,记每个单位区间中点的深度为hi(i=1,2,……),则有hi=i-0.5。

设项目n个灰岩孔中有ki个孔的入岩深度小于i-1,即hi所属的单位区间内仅有(n-ki)个孔;若统计得该单位区间内的见溶洞钻孔数为mi个,溶洞合计进尺为di,则该单位区间的见洞隙率△ρmi和线岩溶率△ρdi分别如式⑶、⑷所示:

将i米深度范围内各单位区间的线岩溶率进行平均,即可计算得到i米深度范围内灰岩的线岩溶率ρdi,如式⑸所示:

不过,i米深度范围内的见洞隙率ρmi却无法通过各单位区间的见洞隙率△ρmi计算得到。设i米深度范围内统计的见溶洞钻孔数为mi′个,则i米深度范围内的见洞隙率ρmi的表达式如⑹所示:

1.2 岩溶率沿深度变化

为研究上述指标的变化情况,在对21个不同类型的工程项目3 113 个灰岩区钻孔的统计基础上,本文选取了3 个典型项目A、B、C 作为主要研究对象进行分析。3 个典型项目的灰岩区钻孔数分别为530 个、280个、205 个,数据量充分;3 个项目的场地见洞隙率ρm0、线岩溶率ρd0如表1所示。

对3个项目的△ρmi、△ρdi、ρmi、ρdi的统计结果表明,这些指标沿深度变化。3 个项目的△ρmi、△ρdi、ρmi、ρdi沿深度的变化曲线如图1所示。

需注意的是,由于起始统计点从岩面处开始,因此顶部1 m 区间往往存在一层岩溶顶板,使得该区间的见洞隙率△ρmi和线岩溶率△ρdi偏低。这一初始段异常趋势在下文的讨论中予以忽略。

由图1可知:

⑴4 个参数沿深度方向都并非常量,而是有不同的变化;

⑵单位区间的见洞隙率△ρmi和线岩溶率△ρdi沿深度方向并非总是下降的,浅部降低后,深部可能有所回弹;

⑶一定深度范围内的见洞隙率ρmi沿深度方向持续增加,一般超过一定深度后快速趋近于一个极值,具有收敛性;

⑷一定深度范围内的线岩溶率ρdi沿深度一般呈现稳定下降趋势,但个别项目的特定深度区间可能不下降,甚至略有回升;

⑸同一项目的△ρmi和△ρdi变化曲线具有较为显著的相似性。

由于深度超过5 m 后,见洞隙率ρmi一般具有收敛性。如图1 所示,3 个项目 的ρmi大 致 趋 近 于75.3%、23.2%、45.0%,和表1中的ρm0接近或基本一致。故可认为一个项目场地的ρm是唯一的,可取ρm0或ρmi(i值取平均入岩深度取整即可)。

图1 3个项目的△ρmi、△ρdi、ρmi、ρdi沿深度的变化曲线Fig.1 Change of △ρmi,△ρdi,ρmi,ρdi with Depth in Three Projects

表1 3个项目场地见洞隙率、线岩溶率Tab.1 Borehole Porosity Rate and Liner Karst Rate of Three Projects

然而,线岩溶率ρdi沿深度的变化往往较为明显。除个别情况外,对于一个工程场地,ρdi一般沿深度逐渐减弱。因此,项目终孔深度要求越高,钻孔实际钻探深度越深,所得到的线岩溶率指标可能越小,若简单应用ρd0指标,可能导致误判。

2 溶洞疏松度

2.1 概念提出

如前所述,△ρmi和△ρdi变化曲线具有较为显著的相似性。

令p=△ρdi/△ρmi,求3个项目各单位区间的p值,其结果如图2 所示。可见,每个项目的p值均接近于一个常量。

图2 3个项目的p值沿深度的变化曲线Fig.2 Change of p with Depth in Three Projects

3 个项目的△ρdi~△ρmi关系如图3 所示,由图3 可知,△ρdi~△ρmi之间具有相当良好的线性相关性。3个项目的△ρdi/△ρmi平均值及△ρdi~△ρmi相关系数R如表2所示。

图3 3个项目△ρmi~△ρdi间的相关性Fig.3 Correlation between △ρmi~△ρdi in Three Projects

表2 3个项目的△ρmi~△ρdi间的关系Tab.2 Correlation between △ρmi~△ρdi in Three Projects

由于p值事实上反映了见洞的单位区间内溶洞洞深占比,大致体现出见洞隙处有多“空”,故将其称为“溶洞疏松度”。对同一个项目,溶洞疏松度p沿深度基本接近一常量,这一规律表明,溶洞疏松度p是一个场地岩溶发育情况的重要表征指标。

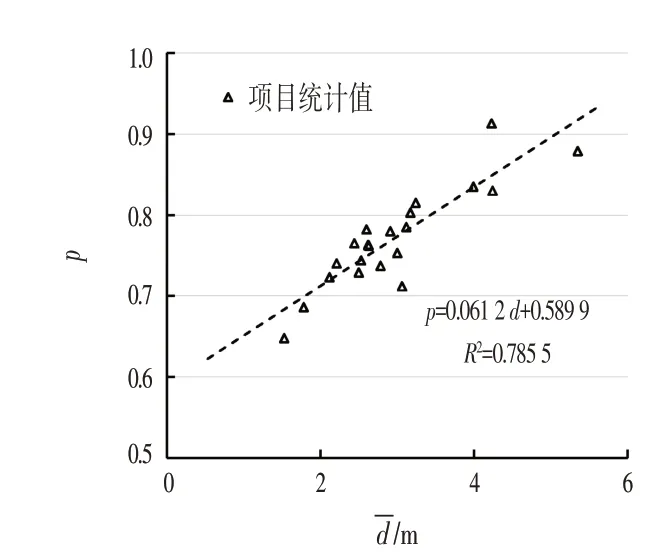

2.2 溶洞疏松度与平均洞径的相关性

作为自然形成物,岩溶具有一定的分形特征[11-12],即具有空间上的自相似性,故初步判断溶洞疏松度p与溶洞尺寸d有一定的相关性。为此,统计了21 个工程项目的溶洞疏松度p及平均洞径d,统计结果如图4所示。

图4 溶洞疏松度和平均洞径的相关性Fig.4 Correlation between Porosity and Average Diameter of Karst Caves

由图4可见,p和d呈线性相关关系;作双侧检验,其相关系数R>R0.001=0.652,即显著性超过99.9%,说明相关性十分显著。

p和d两者近似呈以下线性关系:

3 岩溶率深度校正

如前所述,各岩溶率指标沿深度变化。因此,对于不同的基础类型、不同的埋置深度、处理不同的问题,若采用同一岩溶率指标,可能造成一定程度的误判。为此,实际应用时,需要根据具体情况进行深度校正,从而正确指导设计和施工。

3.1 案例概况

以下以项目B为例进行讨论。项目B为桥梁工程,桩径1.2~1.8 m,孔深要求穿过溶洞进入完整微风化岩5 倍桩径。钻探完成钻孔的最终深度,平均进入岩面以下约16.9 m,设计桥桩平均进入岩面以下约10.5 m;钻遇溶洞120个,溶洞规模统计情况如图5所示。

图5 溶洞规模统计Fig.5 Statistics of Karst Cave Scale

最大洞径4.9 m,平均洞径为1.53 m,56 个洞径≤1 m,81个洞径≤1.8 m。

3.2 线岩溶率指标深度校正

表3为项目B几个重要的线岩溶率指标统计值。

表3中,除ρd0和岩面下16.9 m 深度的ρdi十分接近外,其余各指标相互差距均较大。

表3 项目B线岩溶率统计值Tab.3 Statistical Value of Liner Karst Rate of Project B (%)

其中,桩身范围,即入岩10.5 m 深度范围内的线岩溶率指标ρdi=5.11%;而桩底处的单位区间线岩溶率指标△ρdi仅为1.56%,其下4~5 m 范围的△ρdi平均仅约1.45%。

因此,从场地的定性上,若按ρd0的值3.88%评价,根据文献[13-14],场地属于岩溶弱发育;但若仅考虑桩身范围的岩溶发育程度,鉴于其ρdi达5.11%>5%,校正后则属于岩溶中等发育。事实上,施工冲桩过程所需要采取的岩溶防护措施费用,包括钢护筒跟进、岩溶地面塌陷处理预案等,主要受该线岩溶率指标控制,应以校正值5.11%为基础作预算。否则,若按ρd0的值3.88%为基础预计相关措施费,则难免造成对相关费用的低估。

值得注意的是,桩底以下一定深度范围内的△ρdi较ρd0低得多,对于桩基安全则是有利的。

3.3 见洞隙率指标校正

表4为项目B几个重要的见洞隙率指标统计值。

表4 项目B见洞隙率统计值(%)Tab.4 Statistical value of Borehole Porosity Rate of Project B (%)

表4 中,其ρm0和ρmi都在一个量级,其差异很小,可忽略不计。因此,桩身段见洞隙率按ρm0考虑即可,无需校正。不过,桩底以下3 倍桩径深度范围内见洞隙率需要适当考虑其变化。

若从入岩深度10.5 m为起始点统计,按桩径1.8 m,统计至深度15.9 m,得到见洞隙率△ρmi′约为4.3%。即桩端以下的见洞隙率应采用该校正值。不难判定,后期抽芯检测在桩底下发现溶洞的概率即大约4.3%。

4 结论

⑴一个工程项目的见洞隙率或线岩溶率不是一个常量,而是一个随入岩深度变化的变量;

⑵单位深度区间的见洞隙率△ρmi和线岩溶率△ρdi一般呈现出沿深度逐渐减小的趋势,但局部段落可能出现增大的情况;岩面以下一定深度范围的见洞隙率ρmi一般趋近于一个极值,而线岩溶率ρdi多呈现持续减小的趋势;

⑶一个工程场地的溶洞疏松度p基本表现为一个常量,且该常量和溶洞平均洞径d呈线性正相关;

⑷在具体工程应用中,由于选择优势效应,仅采用单一的岩溶率指标可能并不恰当,宜充分考虑工程的特点,给出针对性的、经校正后的线岩溶率指标以有效指导设计和施工。