坐式太极拳对Brunnstrom Ⅱ期脑卒中患者上肢运动功能的影响研究

王武浩 ,张广鹏 ,谢海江 ,曲芃豫 ,曲芃橙 ,王西湖 ,宗维洁

脑卒中是我国成年人残疾和死亡的首要因素,具有高发病率、高复发率、高致残率和高病死率的特点。2016 年全球的脑卒中患病人数近8 000万[1],在我国,40 岁以上的脑卒中患者高达1 318万,每年死于脑卒中疾病的人数达190 余万[2]。随着医疗技术的发展,脑卒中的致死率逐步下降,但致残率却逐步上升,约有70%的患者存在运动功能障碍,其中上肢功能障碍最为常见,仅有1/3 的人可逐渐恢复功能[3],脑卒中不仅降低了患者的生活能力与生活质量,还易引起焦虑抑郁情绪,病程的持续给患者带来更大的经济压力,同时增加了国家的医疗负担。

瑞典物理治疗师Signe Brunnstrom 将脑卒中患者的运动功能恢复过程划分为6 个阶段,提出了Brunnstrom 分期六阶段理论,该理论得到了国际的广泛认可,不仅是评价患者运动功能恢复程度的依据,同时是治疗师制定患者康复计划的基础[4]。Brunnstrom Ⅱ期脑卒中患者上肢存在严重的运动功能障碍,其运动模式主要以协同运动为主,由于上肢运动功能受损,关节活动范围受限,在生活中需要双侧上肢参与的活动都无法正常完成,精细的日常活动更是困难,日常生活能力大幅度降低,甚至导致患侧上肢习惯性废用[5]。该时期患者的上肢恢复非常重要,如果不能进行正确的康复指导与护理,容易产生许多异常姿势与损伤,如肩关节半脱位、肩手综合征等[6],这会对后期的恢复造成许多不利的影响。目前,在医院中治疗脑卒中BrunnstromⅡ期患者上肢运动障碍的方法较多,包括神经发育技术、上肢机器人、针灸、推拿等,但这些方法专业性较强,易受时间地点限制且较多为被动干预治疗,患者主动参与运动较少,因此,如何利用更加简便易行、经济高效的方法帮助患者主动康复,促进上肢功能恢复,提高上肢运动能力,是目前研究的重点问题。

太极拳作为一种优秀的中华传统运动功法,具有身心放松、意念引导、主动运动的特点,练习时不受时间地点限制。杨慧馨[7]等人的研究证明了太极拳能够对脑卒中患者的上肢运动功能产生良好的恢复作用,但目前围绕Brunnstrom Ⅱ期的太极拳上肢康复研究较少,因此,本研究基于脑卒中Brunnstrom Ⅱ期患者上肢的活动特点及恢复模式[8],通过多次专家的筛选与改良,确定出符合Brunnstrom Ⅱ期患者运动特征且含有逢动必旋[9]特点的4 个太极拳上肢动作,并结合大部分患者同时存在下肢运动障碍的现状,制定出坐式太极拳实验方案[10],探讨坐式太极拳对Brunnstrom Ⅱ期脑卒中患者上肢运动功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2021 年8 月—2021 年11 月,收集在衡水市第五人民医院康复科、神经内科就诊的脑卒中患者20例。符合1995 年全国第4 届脑血管病会议制定的脑卒中诊断标准,并经CT 或MRI 证实。采用随机数字表法将患者分为对照组(N=10)与实验组(N=10)。本研究已获得北京体育大学伦理委员会批准(NO.2022139H)。

纳入标准:(1)首次发生脑卒中,病程< 6 个月,生命体征稳定;(2)患侧上肢Brunnstrom Ⅱ期;(3)35 岁<年龄<75 岁,性别不限;(4)能够明白医生的指令并配合治疗;(5)自愿参加实验,并签署知情同意书。排除标准:(1)有意识、听力、视力、注意力、智力障碍;(2)其他疾病造成的上肢功能障碍;(3)患有其他重大疾病。脱落标准和剔除标准:(1)未按照规定的时间与内容进行康复练习;(2)身体状态不适合继续参加;(3)实验期间二次发病;(4)未能完成4 周训练;(5)参与了其他实验治疗;(6)主动退出实验。

1.2 治疗方法

两组均接受常规康复治疗,在每天的常规康复治疗结束后,实验组进行30 min 的坐式太极拳训练,对照组进行同样时长的自由康复练习(由医师负责安排内容)。

常规康复治疗:(1) 理疗、推拿、熏蒸、针灸、关节主被动练习,这些康复内容由专业的治疗师完成,1 次/天,30 min/次,6 天/周,持续4 周。(2)综合康复治疗(包括Bobath 握手训练、推磨砂板、抓握木插板、推滚筒等),1 次/天,30 min/次,7 天/周,持续4 周。

坐式太极拳训练:该方法主要由4 个动作组成,分别为起落式、穿掌式、搬拦式、贯耳式。起落式为上肢上下运动,穿掌式为前后运动,搬拦式为左右运动,贯耳式为前上方运动(需上肢上下、前后、左右同时参与),运动方位全面,训练更具有针对性。每次太极拳训练时,先将4 个动作依次进行单式重复练习,每个动作5 min,最后将4 个动作进行整套重复练习10 min,训练方案的重点在于提高患者的上肢支配与控制能力,增强上肢的关节分离运动。为了让Brunnstrom Ⅱ期患者都能够进行练习,同时避免下肢在实验干预中的影响,患者统一采用坐式姿势练习。通过佩戴polar 心率表对患者进行运动强度监控,运动强度为40%~60%的最大心率。在练习时由专业人员进行示范与指导,并通过语言提示引导患者调整呼吸与保持放松,保证患者能够正确完成动作,避免出现错误姿势,从而确保太极拳的练习效果。在练习初期,患者可以通过健侧手辅助的方式,快速掌握动作要领,学会正确动作,领悟太极拳运动特点,提升基础运动能力,在后续的练习中,为了避免患者为完成动作而过度借用健侧手力量,造成被动运动为主的运动方式,要求患者逐步脱离健侧手辅助,使患侧手以主动运动为主,被动运动为辅,在活动受限的地方,由指导者或者家属给予适当辅助,从而完成整个动作。每次持续30 min,1 次/天,7 天/周,持续4 周。

1.3 观察指标

上肢运动能力:采用Fugl-Meyer 运动功能量表上肢部分(Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity Scale)评价,共33 项,总分66 分,分数越高说明上肢运动功能越好。

肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度与肘关节屈曲活动度:采用实时无线传感动作捕捉及力学评估系统(Functional Assessment of Biomechanics)。FAB 能够实时捕获患者的动作并同步出现在系统界面上,运用该系统自带的关节角度测量工具,可以准确地测量出患者的关节活动角度,更加客观地判断患者上肢运动状态,关节活动度越高,说明上肢关节运动范围更大。

日常生活能力:采用改良Barthel 指数量表(Modified Barthel Index),该量表由10 个部分组成,最高分为100 分,分数越高,说明日常生活能力越强。

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0 软件进行统计分析,计量资料采用()表示,两组间比较采用独立样本t 检验,治疗前后比较采用配对t 检验;计数资料的分析采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较

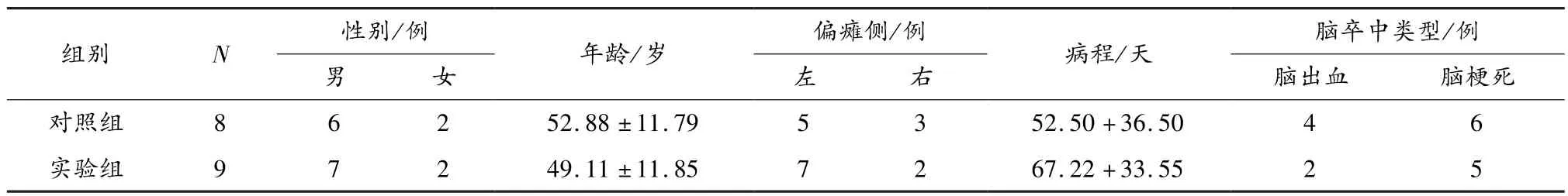

在实验进行的过程中,对照组脱落2 例(主动退出),实验组脱落1 例(因再次发生脑卒中无法继续实验),最终完成实验患者共17 例,对照组8 例,实验组9 例,两组患者在性别、年龄、偏瘫侧、病程及脑卒中类型等方面无显著性差异(P>0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较()Table 1 Comparison of general data between the two groups ()

表1 两组一般资料比较()Table 1 Comparison of general data between the two groups ()

2.2 两组治疗前后FMA-UE 评分、肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度、肘关节屈曲活动度比较

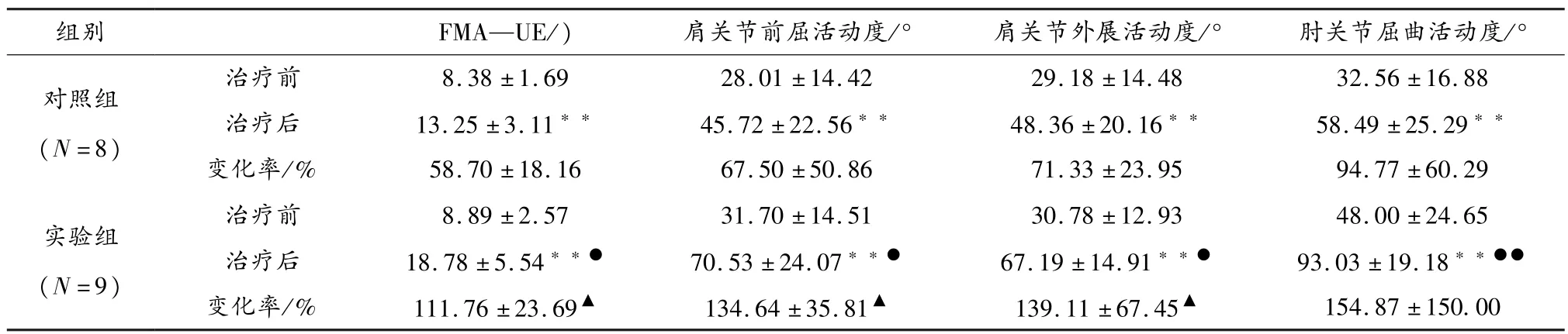

治疗前,两组患者在FMA-UE 评分、肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度、肘关节屈曲活动度中均无显著性差异,经过4 周治疗后,两组患者的FMA-UE 评分、肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度及肘关节屈曲活动度均显著改善(P<0.01),且两组患者组间比较具有显著性差异(P<0.05),实验组改善效果优于对照组。两组在FMA-UE 评分变化率、肩关节前屈活动度变化率、肩关节外展活动度变化率中存在显著性差异(P<0.05),实验组增加更为明显,两组在肘关节屈曲活动度变化率中不存在显著性差异,见表2。

表2 两组治疗前后FMA-UE 评分、肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度、肘关节屈曲活动度比较()Table 2 Comparison of FMA-UE score,shoulder flexion motion,shoulder abduction motion and elbow flexion motion before and after treatment between the two groups()

表2 两组治疗前后FMA-UE 评分、肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度、肘关节屈曲活动度比较()Table 2 Comparison of FMA-UE score,shoulder flexion motion,shoulder abduction motion and elbow flexion motion before and after treatment between the two groups()

注:与干预前比较,*表示P <0.05,**表示P <0.01;与对照组干预后比较,●表示P <0.05,●●表示P <0.01;与对照组干预前后变化率比较,▲表示P <0.05,下同。

2.3 两组治疗前后MBI 评分比较

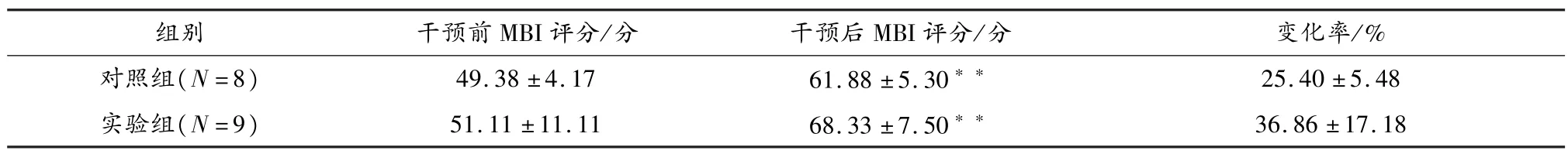

治疗前,两组患者在MBI 评分中不存在显著性差异,4 周治疗后,两组患者的MBI 评分均显著改善(P<0.01),但两组组间比较不存在显著性差异,两组患者的MBI 变化率也不存在显著性差异。见表3。

表3 两组治疗前后MBI 评分比较()Table 3 Comparison of MBI scores between the two groups before and after treatment ()

表3 两组治疗前后MBI 评分比较()Table 3 Comparison of MBI scores between the two groups before and after treatment ()

3 讨论

Brunnstrom Ⅱ期脑卒中患者的运动障碍,常常是因为脑卒中后上运动神经元受损,中枢神经无法对运动系统进行良好的控制,肢体失去正常的运动功能[11],所以针对Brunnstrom Ⅱ期患者的康复必须重视神经的可塑性。研究表明运动康复可以提高神经的可塑性[12],太极拳是一项中低强度的有氧运动[13],经过长时间的练习可以增强大脑皮质的活动能力,加快建立脑侧支循环,促进脑血管再生与血液循环,帮助运动神经元功能恢复及运动皮质结构重塑[11]。在本研究中,患者须将4 个动作以短套路的形式连续完成,这需要记忆动作的内容与顺序,并且控制上肢的运动变化,使得其控制记忆、思维以及言语控制能力的中央前回、颞叶、前额叶、语言区等多个脑区活跃度增加[14]。太极拳讲究意念引导,注意力集中,用意识支配完成动作,能够强化患者自身的本体感觉,提高神经兴奋性与灵敏性,刺激脑部产生适应性变化,使受损神经得到加快恢复,同时也会对未损伤区域的神经细胞起到加速代偿、重组的作用,促进大脑结构性和功能性重塑,最终达到改善脑卒中患者的运动功能的目的[15]。因此,本研究依据Brunnstrom Ⅱ期的上肢运动特点,结合患者的个人身体情况,进行了针对性的坐式太极拳康复训练。

3.1 坐式太极拳对BrunnstromⅡ期脑卒中患者上肢运动功能的影响

本研究结果显示坐式太极拳对患者的FMA-UE 评分提升得更加明显,这应与坐式太极拳的针对性训练有关。FMA-UE 量表的评分项目主要集中在屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴有协同运动的活动、脱离协同运动的活动、腕稳定性及手部运动等方面,而本研究选取的动作能够强化这些方面的能力。以搬拦式为例,该动作在两侧前臂进行旋前旋后时,不仅要保持肘屈稳定,还要与肩关节的运动相配合,使其在锻炼上肢屈肌协同与伸肌协同的基础上,提升伴有协同运动的能力、腕部稳定性以及上肢协调能力,从而提高了量表中相应项目的评分。有些学者采用“太极云手”单个动作或者六式太极拳为干预手段对脑卒中患者进行上肢康复,患者的上肢运动能力评分明显提升,说明太极拳训练能够很好地帮助脑卒中患者上肢康复[16],这与本实验的结果相一致。但前人[7,15-16]的研究主要集中在Brunnstrom Ⅲ期及以上的脑卒中患者,运动能力相对较好,干预动作相对复杂,不适用于运动能力较差的Brunnstrom Ⅱ期患者的上肢康复。本研究中选用的4 个动作,能够使Brunnstrom Ⅱ期患者通过以主动为主、被动为辅的方式完成坐式太极拳的练习,与对照组相比,FMA-UE 评分改善更多,证明坐式太极拳能帮助Brunnstrom Ⅱ期患者恢复上肢运动能力,从而降低医疗成本,加快病情恢复,早日回归生活。

3.2 坐式太极拳对BrunnstromⅡ期脑卒中患者肩关节前屈活动度、肩关节外展活动度及肘关节屈曲活动度的影响

由于患者的上肢运动范围受限,关节活动度急剧下降,前臂也不能进行灵活的旋前旋后运动,极大地限制了患者的上肢功能性活动。在本研究的坐式太极拳训练中,要求患者采用坐姿练习,上身中正,沉肩坠肘,眼随手走,有利于患者感受自己上肢的运动位置变化,同时要求呼吸细、匀、深、长,有助于患者放松身心,提高患者的核心稳定性与姿势控制,减少躯干及肩关节对肘关节运动的代偿,缓解肩肘协调性代偿[17]。坐式太极拳中的4 个动作均需上肢的肩、肘与手的协调运动,在不断提高关节活动度的基础上,增加上肢的复合运动能力。患者在练习坐式太极拳时,需要上肢与腰部相配合,能够提高腰部与上肢的协调能力,增强躯干肌力[18]。经过4 周的干预实验发现,实验组与对照组在肩关节前屈活动度变化率与肩关节外展活动度变化率的比较中均存在显著性差异,实验组的肩关节前屈活动度与肩关节外展活动度增加得更多,但在肘关节屈曲活动度变化率中不存在显著性差异,这可能是因为患者基础运动能力较弱,干预时间短,患者未能完全掌握太极拳中以肩催肘,以肘催手的运动特点,注意力主要还是集中在肩关节的粗大运动上,弱化了对肘关节的精细运动控制,同时,患者习惯性地肩关节代偿运动,也影响了坐式太极拳对肘关节的改善效果,建议在以后的研究中加长干预时间,重视太极拳对肘关节的针对性练习,从而保证坐式太极拳的干预效果。

3.3 坐式太极拳对BrunnstromⅡ期脑卒中患者日常生活能力的影响

许多患者由于无法独立完成日常活动,生活质量严重下降,日常生活能力的提升显得尤为重要。本研究结果表明,坐式太极拳能够显著提升Brunnstrom Ⅱ期患者的MBI 评分,但两组之间并不具有显著性差异,两组之间的MBI 变化率也不存在显著性差异,这与王心缘[19]等人的研究结果不一致。原因可能如下:(1)本研究的重点在于改善Brunnstrom Ⅱ期患者的上肢运动功能,而MBI 量表中较多评分项目需要下肢参与,如上下楼梯、床椅转移、平地行走等,患侧上肢运动能力的提升对这些项目不能起到明显作用,不能提高相应的评分,从而影响了MBI 方面的实验效果。(2)本研究中的受试者多为右利手,而实验组中有7 名患者偏瘫侧为左侧,右侧上肢基本正常,可以完成单侧上肢的日常活动,如进食。因此,患侧上肢运动能力的提升对单侧上肢参与的日常活动相关评分影响较小。另外,在本实验的过程中发现,经过每天固定时间的太极拳练习,Brunnstrom Ⅱ期患者的身心状态有明显的变化,焦虑抑郁情绪得到一定的缓解,参与太极拳康复的积极性不断提高,这可能与太极拳身心放松的练习方式及上肢运动能力的不断改善有关。同时还发现,在集体性的太极拳康复训练中,患者之间相互沟通交流,分享心得体会,彼此鼓励,越来越有康复的信心,并且主动参与康复训练(包括太极拳训练与其他康复内容)的意愿逐渐增强,这也更有利于患者的病情康复。

4 研究结论

坐式太极拳训练能够提高Brunnstrom Ⅱ期脑卒中患者的上肢运动功能,有效改善患者肩关节前屈活动度与肩关节外展活动度。坐式太极拳在脑卒中患者的早期康复治疗中,能够促进患者肢体功能的恢复,加快患者的康复进程。