雷达对海探测试验与目标特性数据获取

——海上目标双极化多海况散射特性数据集

关 键 刘宁波* 王国庆* 丁 昊 董云龙 黄 勇 田凯祥 张梦雨(海军航空大学 烟台 264001)(烟台大学 烟台 264005)

1 引言

海上航行安全、海上执法、海上军事行动等对海上目标的稳健可靠探测提出了很高的要求,但海上船只目标种类繁多,分布于广阔海域,重要航路上的船只目标密集分布,客轮、货船和军用船只等多种类型船只混杂在一起,准确检测识别难度大。雷达作为海上目标探测的一种重要手段,关注的是目标及所处环境的电磁散射特性,包括雷达散射截面积,以及后向散射系数、近场电磁散射特性、宽带特性、目标噪声、极化散射特性等[1]。现有海上目标散射特性研究主要以电磁散射计算为主,并逐步从目标自身特性过渡到目标与海面环境扰动反馈作用下的特性,为海上目标检测识别研究提供了有力的理论支持。

由于海上目标繁杂多样,目标特性在雷达对海上目标检测中应用不充分[1]。现有雷达对海上目标检测主要依赖于海杂波特性以及目标对海杂波特性影响,即目标散射回波能量或者通过相参/非相参积累的目标回波能量,需高出背景杂波能量一定水平,此时目标存在使海杂波特性发生显著变化,通过量化这种变化实现目标检测[2,3]。既然雷达对海上目标检测依赖于海面与目标的物理差异,那么检测不仅可以从背景杂波角度切入,还可以从目标特性角度切入,特征化表征海面与目标的物理差异,形成基于特征或特征组合的目标检测方法[4,5]。这一研究方向需要大量海上目标实测数据的支持,目标属性、位置、姿态等信息应具有准确标注,且在涵盖目标电磁散射特性的基础上,还应涵盖目标的光学、声学、磁场等多种物理场特性[1],这里称之为“海上目标特性数据”,这对海上目标探测试验和典型海上目标数据常态化获取提出了很高的要求,尤其是在海上目标非合作条件下,获取目标多维数据、实现目标准确标注、高效管理并自动构建格式规范的数据集、建立多域特征/特征组合模型,是海上目标数据获取与使用面临的难点问题。

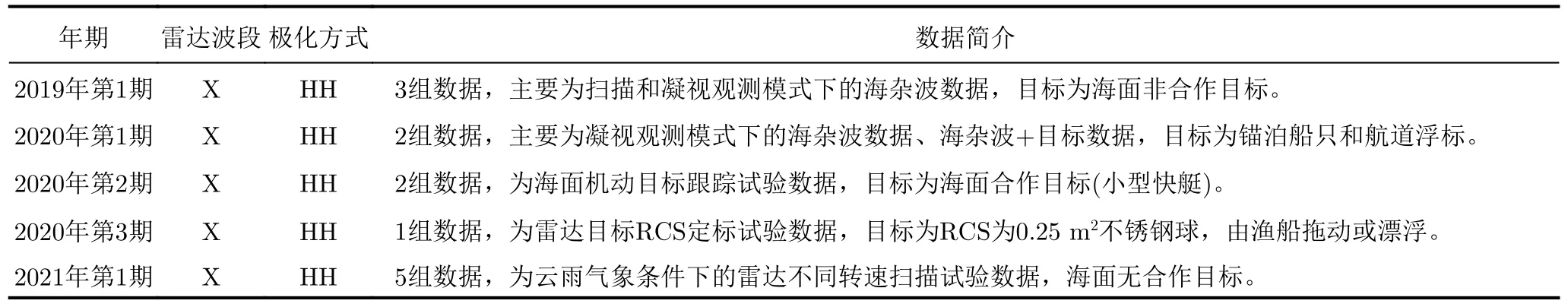

针对雷达海上目标探测技术研发和验证对实测数据的迫切需求,海军航空大学海上目标探测课题组提出一项“雷达对海探测数据共享计划(Sea-Detecting Radar Data-Sharing Program,SDRDSP)”[6,7],旨在利用X波段固态全相参雷达等多型雷达开展海上目标探测试验,获取不同海况、分辨率、擦地角条件下海杂波数据和海上目标回波数据,并同步获取海洋气象水文数据、目标位置与轨迹的真实数据,形成信息全记录的雷达试验数据集。截至2022年12月,“雷达对海探测数据共享计划”已发布雷达对海探测数据5期13组,包括雷达天线凝视和扫描两种模式下的海杂波与目标回波数据,配套的目标记录信息主要为目标位置信息,如表1所示。

表1 已共享的雷达对海探测数据Tab.1 Shared sea-detecting radar data

为更好地支持海上目标检测识别技术进步,课题组升级“雷达对海探测数据共享计划(SDRDSP)”,构造“海上目标特性数据集”,通过海上目标雷达观测数据获取、海上目标多源观测切片数据获取、数据集构建与使用共3个步骤初步构建海上目标特性数据的获取、整编与使用的框架流程,解决目标多维数据获取、标注、管理和建模等核心问题,并在常态化运行过程中持续丰富目标数据集。本文内容属于第1步骤,即以航道浮标、不同RCS球形散射器、锚泊船只等海上目标为观测对象,构建海上目标双极化多海况散射特性数据集,且数据均为凝视长时观测获取,以更好地支持海上目标特性研究。

2 海上目标散射特性数据长时采集试验

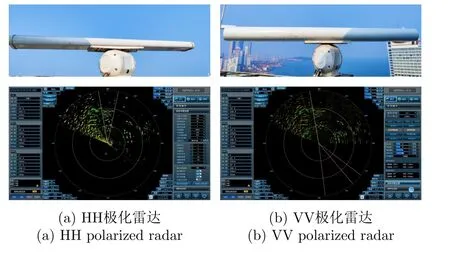

为支持海上目标特性数据采集,课题组升级了已有的X波段试验雷达[6,7]和相应的数据采集设备,提升雷达不同极化方式和高海况下凝视探测能力,扩展了目标特性数据采集试验点,具备多视角测量同一目标数据的能力,增加了气象水文辅助数据获取源,提高数据时间/空间分辨率。在此基础上,2022年11月12日至15日开展了HH与VV极化雷达多海况(覆盖2—5级海况)长时连续观测海上目标试验,试验时两部雷达架设于同一位置,架设高度错开约1.5 m (HH极化雷达在下,VV极化雷达在上),二者同时工作,采集目标特性数据(雷达中频回波数据),根据数据协议解析数据,并完成正交解调、脉冲压缩(仅对LFM发射波形做此处理)、数据截取与目标位置标注等预处理,构建形成海上目标双极化多海况散射特性数据集。

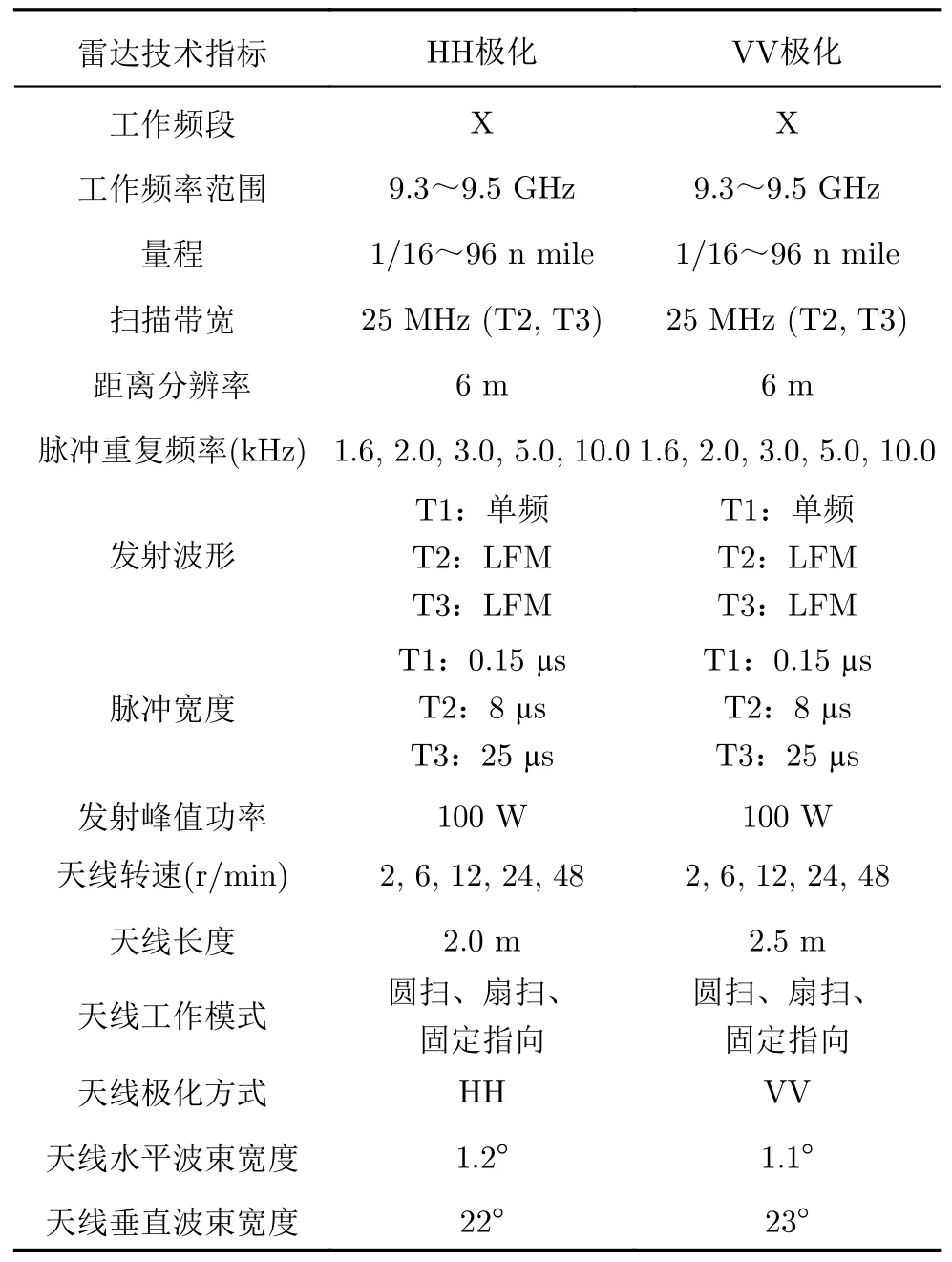

2.1 HH与VV极化X波段试验雷达

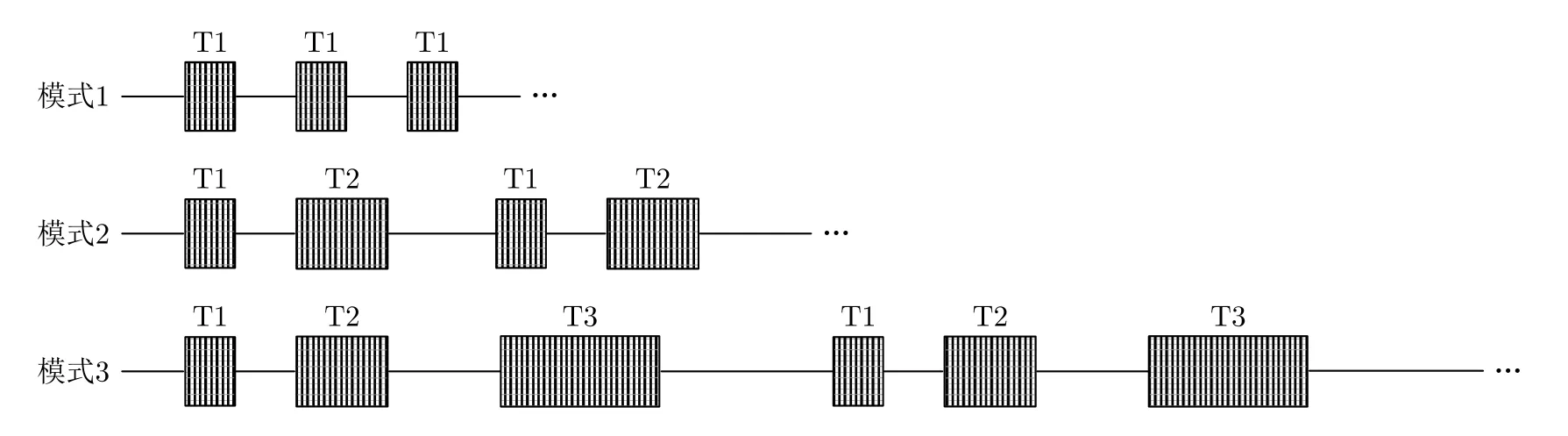

本试验中所使用雷达为两部定制型X波段固态功放试验雷达,如图1所示,两部雷达的极化方式分别为HH极化和VV极化,HH极化雷达的天线长度约为2.0 m,VV极化雷达的天线长度约为2.5 m。相比于原有用于对海探测试验的X波段雷达[1],发射功率由50 W提升至100 W,极化方式由HH极化升级为HH和VV极化,天线工作模式增加了固定指向模式(凝视观测模式),可通过雷达终端控制天线指向任意方位,在5级海况条件下天线凝视方向稳定、指向精准,雷达详细技术参数如表2所示,组合脉冲的3种模式示意如图2所示,根据雷达工作量程的不同,雷达自动选定不同的发射波形组合模式。本文提及的数据,采集时雷达工作于图2所示的模式2,即只发射T1单频信号(脉宽为150 ns)和T2 LFM信号(脉宽为8 µs),T1波形距离分辨率为22.5 m,T2波形信号带宽为25 MHz,距离分辨率为6 m。采集数据时,两部试验雷达架设于同一位置,高度错开,凝视观测海上固定区域和指定目标,支持海杂波特性分析、抑制和目标检测技术研究。

表2 X波段试验雷达参数Tab.2 Parameters of X-band experimental radars

图1 两部X波段固态全相参雷达Fig.1 Two X-band solid-state fully coherent radars

图2 组合脉冲发射的3种模式Fig.2 Three modes of combined pulse emission

2.2 雷达中/视频数据采集设备

数据采集使用课题组自研的HD-LD-CJ-22型便携式雷达中/视频数据采集设备,如图3所示。该采集设备由采集模块和上位机软件组成,升级后,采集模块具备4个采集通道,支持2部相参雷达同步采集,每个通道可实现14 bit量化,具备120 MSPS的峰值采样能力和80 MB/S的连续不间断存储能力,具有3路TTL电平信号、2收2发RS232信号、4收RS422信号接口,可用于接入试验辅助设备数据。上位机软件可实现全量程和自定义波门采样,二进制数据文件可按预设文件大小自动分割与存储,采集数据文件命名格式为20221220153023_stare/cirscan/secscan(年/月/日/小时/分钟/秒/天线工作模式),天线工作模式包括stare(天线凝视某一方位)、cirscan(天线圆周扫描)和secscan(天线扇形扫描)3种。采集设备还可通过串口与网络接口记录AIS、雷达输出点/航迹等数据。

图3 HD-LD-CJ-22型雷达数据采集设备与显控软件Fig.3 HD-LD-CJ-22 radar data acquisition and control software

2.3 试验场地扩展

为便于海上目标特性数据获取,将现有试验场地拓展为2个试验点位,如图4所示,在现有烟台第一海水浴场旁固定试验点(试验点1)基础上,充分发挥芝罘湾得天独厚的地理优势,新建芝罘岛试验场(试验点2),在地理位置上与试验点1的观测角度互补,提升了多雷达多角度同时观测同一场景同一目标的试验能力。同时,海上目标包括客轮、油轮、货轮、集装箱船、海上养殖平台、海警船、救援船等中大型目标,以及近岸渔船、小型快艇、航道浮标等,海面上目标类型丰富,为雷达目标特性数据采集提供了便利的条件。

图4 环芝罘岛试验场俯瞰图Fig.4 Overview of the Zhifu island test site

试验点1 位于烟台第一海水浴场旁,试验场地距离海边的直线距离约200 m,架高约为80 m,雷达对海视野范围约180°,可测得明显海杂波数据的擦地角范围为0.3°~6.0°。

试验点2 位于烟台芝罘岛北岛东头,试验场地距离海边的直线距离约50 m,海拔约25 m,雷达对海视野范围大于180°,可测得明显海杂波数据的擦地角范围为0.3°~15.0°。

2.4 试验辅助数据

在海上目标特性数据采集试验过程中,海洋环境数据的同步记录十分重要,一方面形成“信息全记录的海上目标特性数据”可以重演海洋环境基本信息;另一方面,可以推进海上目标特性、目标特性分析和目标检测等技术研究的精细化。2022年11月12日至15日开展试验期间,数据连续采集超过70 h,海况等级由4级升至5级,又降至2级,配试目标和气象水文数据详情如下。

(1) 配试目标(航道浮标)信息

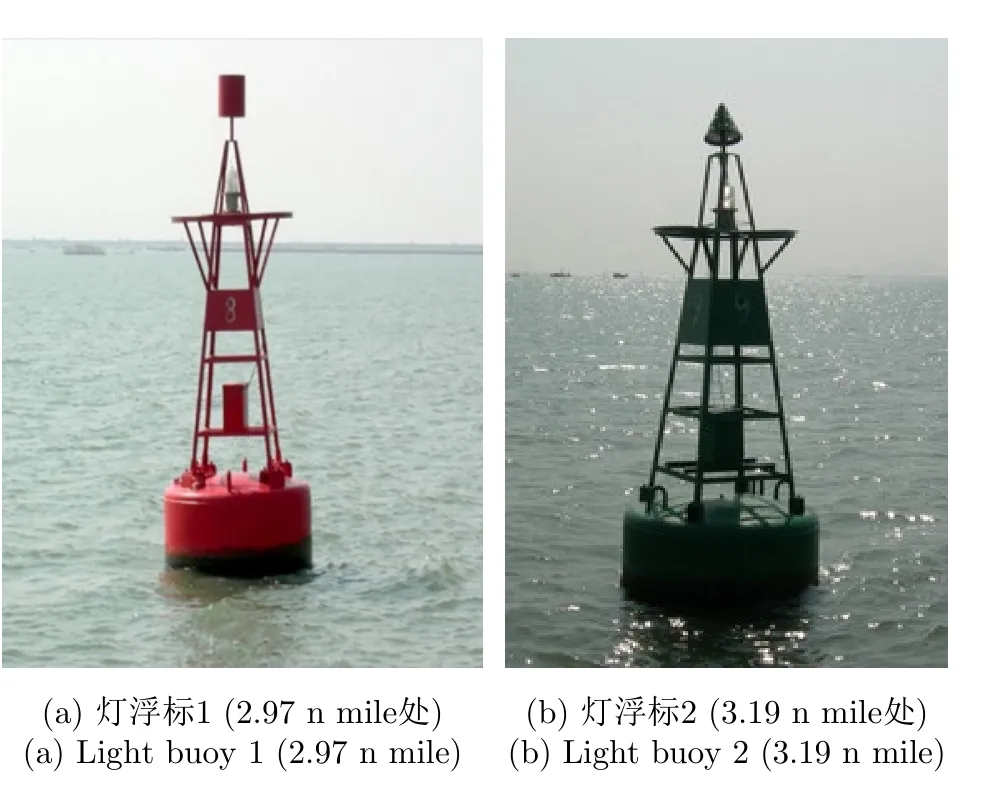

灯浮标1,距离雷达架设点2.97 n mile,方位为10.7°,状态为锚定漂浮。形状特征为红色柱形,罐形顶标,钢材质,浮体直径为2.4 m,海面以上高度约4.1 m,如图5(a)所示。

灯浮标2,距离雷达架设点3.19 n mile,方位为10.7°,状态为锚定漂浮。形状特征为绿色柱形,锥形顶标,钢材质,浮体直径为2.4 m,海面以上高度约4.1 m,如图5(b)所示。

图5 航道浮标Fig.5 Channel buoy

试验期间,两雷达一直凝视航道浮标所在方位,但由于航道浮标为锚定漂浮状态,在高海况下其随浪起伏明显,且在浪向影响下位置可能会有小距离偏移,使得在雷达上观测航道浮标时,回波起伏明显。

(2) 气象水文信息

雷达对海探测试验需记录风、浪等海洋环境要素信息,风要素的信息主要包括风速、风向等;浪要素信息主要包括浪高、浪向、波速、浪周期等。本次试验获取的气象水文数据,包括试验期间通过海洋预报APP人工实时记录的数据和NetCDF数据(.nc数据)[6]。

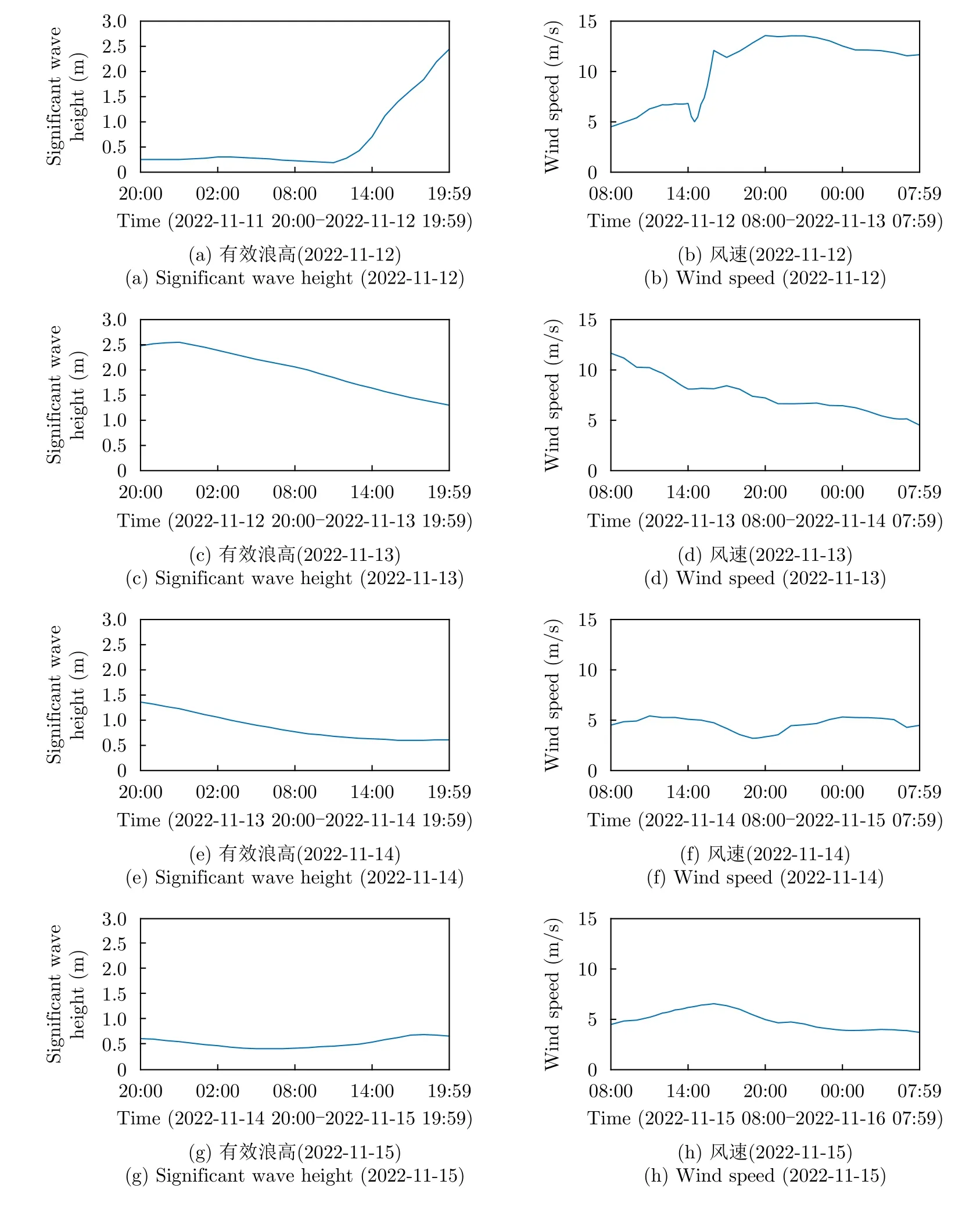

2022年11月12日至15日试验期间,海况等级是由低到高、再由高到低的演变过程。数据开始记录时,浪高为1.8 m中浪,4级海况;数据记录结束时,浪高为0.4 m轻浪,2级海况,于2022年11月13日出现最高风速16.7 m/s,最高浪高2.8 m,大浪,5级海况,上述记录数据来自海洋预报APP,数值每3小时更新一次,其海浪与海风要素的数据源为美国全球预报系统。

更为详细的风、浪要素信息,通过NetCDF数据文件解析得到[6],如图6所示,其时间分辨率为15 min。

图6 试验海域气象水文数据(NC数据)Fig.6 Meteorological and hydrological data of the test sea area (NC data)

2.5 海上目标散射特性数据集示例

海上目标散射特性数据集,涵盖了2~5级连续变化的海况,且为HH与VV两种极化雷达同时观测海上同一目标,相比于IPIX雷达数据[8]和CSIR雷达数据[9],对海面和目标的观测时间长且持续,能够反映二者在不同极化下特性的连续变化特点和异同。为便于发布共享,从2022年11月12日14:00至15日08:00,每间隔1小时截取1组HH与VV极化数据,共计142组数据(HH与VV极化数据各71组,每组数据持续时间为65.536 s),构成海上目标(2个航道浮标,详见图5)双极化多海况散射特性数据集,数据集概况如表3所示。

表3 海上目标散射特性数据集概况表Tab.3 Summary table of sea target scattering characteristics dataset

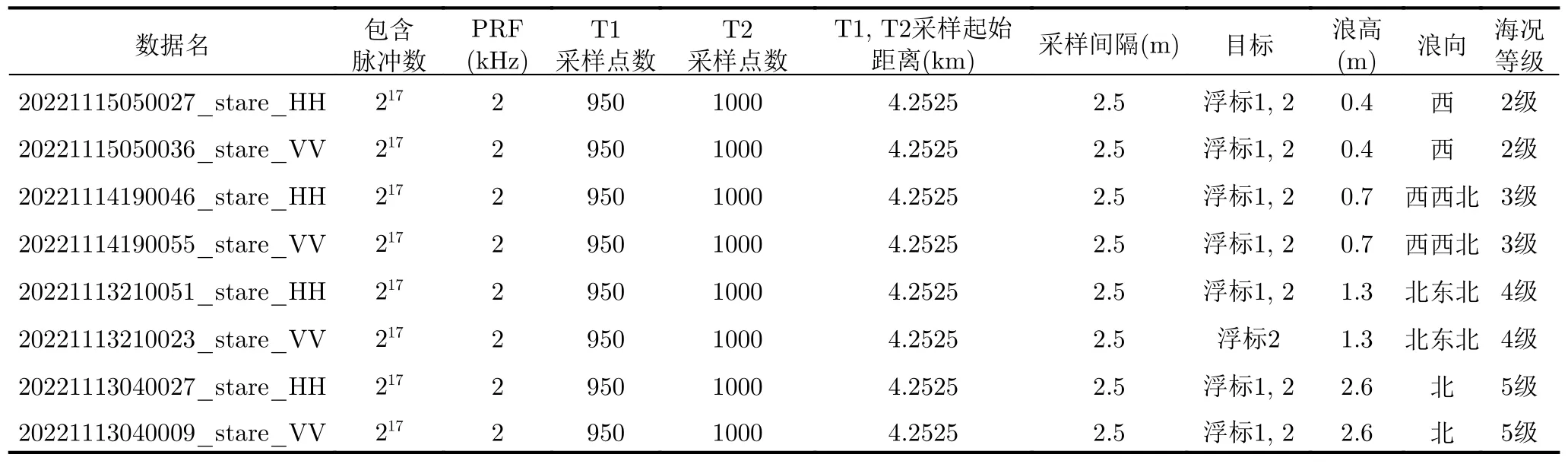

本节从中选取HH和VV极化雷达各4组示例测量数据,如表4所示,对应的海况等级分别是2~5级,并给出时域原始回波数据和目标所在距离单元的时频谱图。图7给出了HH极化下2~5级海况雷达回波原始数据图和目标单元时频谱图,图8给出了VV极化下2~5级海况雷达回波原始数据图和目标单元时频谱图,计算时,取目标所在距离单元的采样点序列,长度为217点,数据分段长度为1024点,相邻数据段之间重叠64点,采用短时傅里叶变换,加切比雪夫窗,得到时频谱。限于篇幅,这里并未将目标回波所占据距离单元的数据全部展示。

3 实测数据特性分析

3.1 幅度分布特性分析

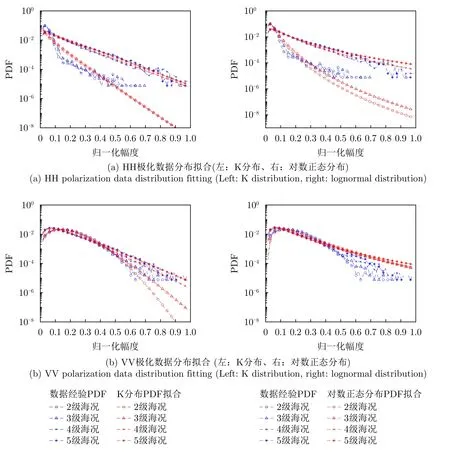

本节主要分析表4所示数据中海杂波幅度的统计分布特性。海杂波作为海上目标检测的背景,其幅度分布特性直接影响目标CFAR检测方法的应用。图9给出了2~5级海况下HH和VV极化海杂波数据的经验概率密度函数(Probability Density Function,PDF),以及K分布和对数正态分布对经验PDF的拟合结果。绘制图9所示的经验PDF曲线时,表4中每一组数据均取T2脉冲数据的第20采样点,对应的雷达探测距离为4302.5 m,雷达架高按80 m计,则擦地角约为1.07°,参与统计的数据长度为217,由图9可以看出,在两种极化条件下,随着海况等级升高,海杂波幅度分布的“拖尾”越来越重,在4~5级海况时,“拖尾”尤为明显。图9还给出了两种常见的拖尾分布模型——K分布和对数正态分布的拟合效果,直观观察可发现,海况等级高时,“拖尾”部分的拟合效果越好,海况等级低时拟合效果相对较差。这是因为,所取数据对应的距离处,在低海况下海杂波能量弱,“拖尾”现象不明显。此外还发现,无论HH还是VV极化条件下,K分布模型对拖尾部分的拟合效果优于对数正态分布,对海上目标散射特性数据集中其他数据分析也可以得到类似的结论。

图9 海杂波单元幅度分布拟合结果Fig.9 Amplitude distribution fitting results of sea clutter bins

表4 2-5级海况HH与VV极化雷达示例数据Tab.4 Sample data of HH and VV polarized radars in level 2-5 sea states

3.2 时间与空间相关性分析

本节时间相关性分析包括海杂波单元和目标单元的时间相关性,空间相关性主要是指距离维(径向)空间相关性。时间相关性分析可反映海杂波与目标单元的强相关时间差异,支持目标检测中相参积累时间的合理设定;空间相关性分析可反映雷达回波的空间强相关距离,其对于目标CFAR检测中参考单元设定具有指导作用。这里提及的强相关时间和强相关距离,均采用1/e作为门限,即时间自相关系数大于1/e时所对应的相关时间为强相关时间;空间自相关系数大于1/e时所对应的相关距离为强相关距离。对于时间/空间自相关系数曲线与1/e有多个交点(即存在多值解)的情况,则取最小值解作为强相关时间/距离。

图10给出了HH和VV极化条件下2~5级海况海杂波和目标单元的自相关系数曲线,对比可知,4,5级海况下海杂波的强相关时间在几毫秒量级,VV极化下强相关时间与HH极化相当,2,3级海况下HH极化海杂波相邻距离单元的相关性很弱,而VV极化下海杂波的强相关时间也在几毫秒量级,VV极化下强相关时间长于HH极化,这是因为在2,3级海况下所选距离单元处HH极化海杂波能量弱,杂噪比约为3 dB,其时间相关性类似于白噪声的时间相关性,而此距离处VV极化海杂波能量要强于HH极化,杂噪比约为12 dB,从而呈现一定的时间相关性。4,5级海况下目标单元的强相关时间在几毫秒量级,2,3级海况下目标单元的强相关时间在几十毫秒量级,且VV极化下强相关时间略长于HH极化。这是因为4,5级海况下目标(航道浮标)随浪起伏严重,且目标所在分辨单元内杂波能量也比较强,受此影响,目标单元与海杂波单元的强相关时间十分接近,而在2,3级海况下,海杂波能量弱,且目标起伏较为平缓,此时目标在几十毫秒的时间尺度内呈现强相关性。

图10 海杂波与目标单元时间相关性Fig.10 Time correlation of sea clutter and target bin

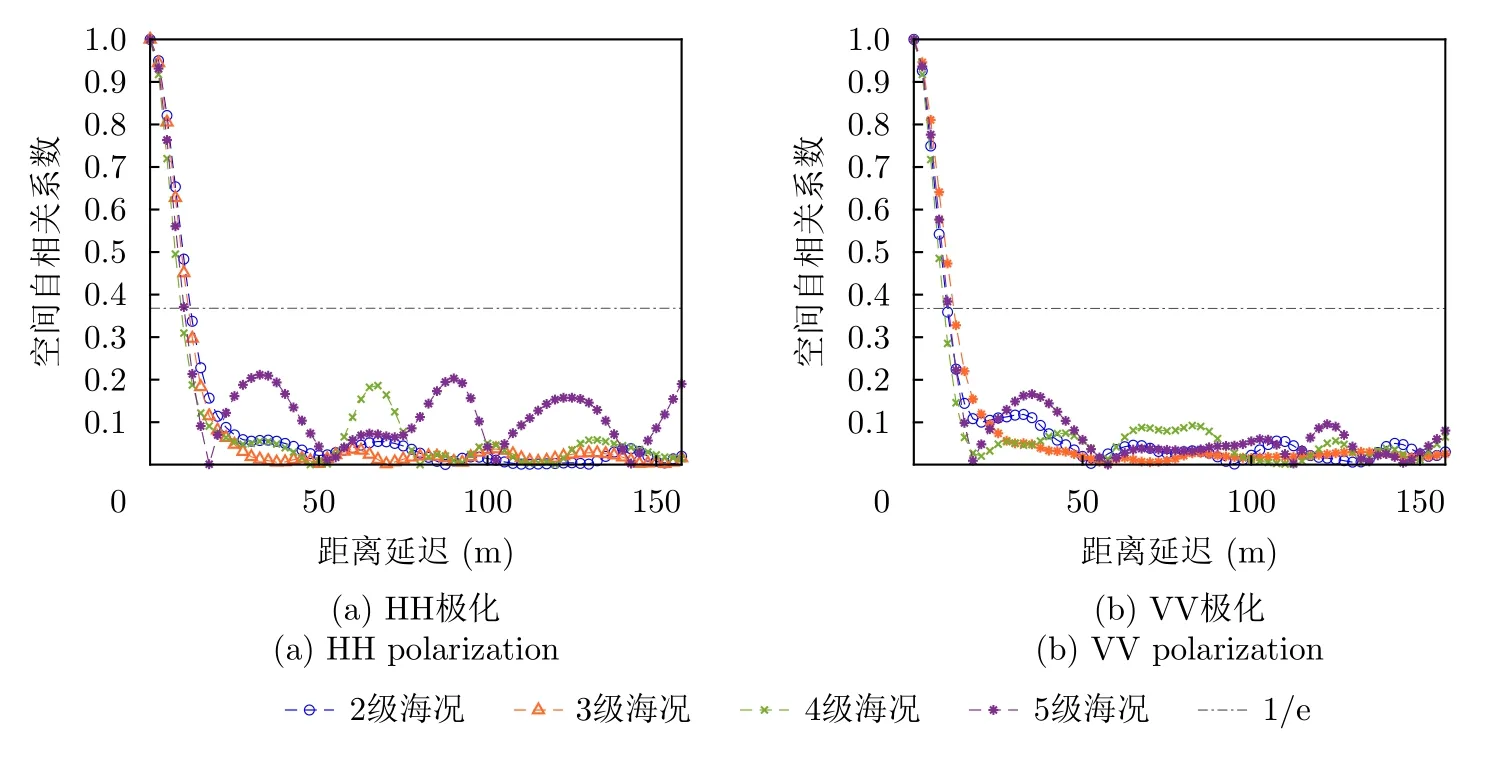

图11给出了HH和VV极化条件下2~5级海况海杂波的距离维空间相关系数曲线,观察可知,海杂波的空间强相关距离为12 m左右,HH与VV极化下无明显差异,不同海况等级下也十分接近。考虑到发射脉冲为T2时,雷达的距离分辨率为6 m,因此,当间隔距离超过2个距离分辨单元时,距离维空间相关性很弱。这里需说明的是,图11中存在相邻采样点空间相关性很强的情况,这主要是因为距离向采样有冗余,一个距离单元中采集了多个采样点,其本质上描述的是同一个距离单元的回波。

图11 距离维空间相关性Fig.11 Spatial correlation of distance dimension

3.3 多普勒谱特性分析

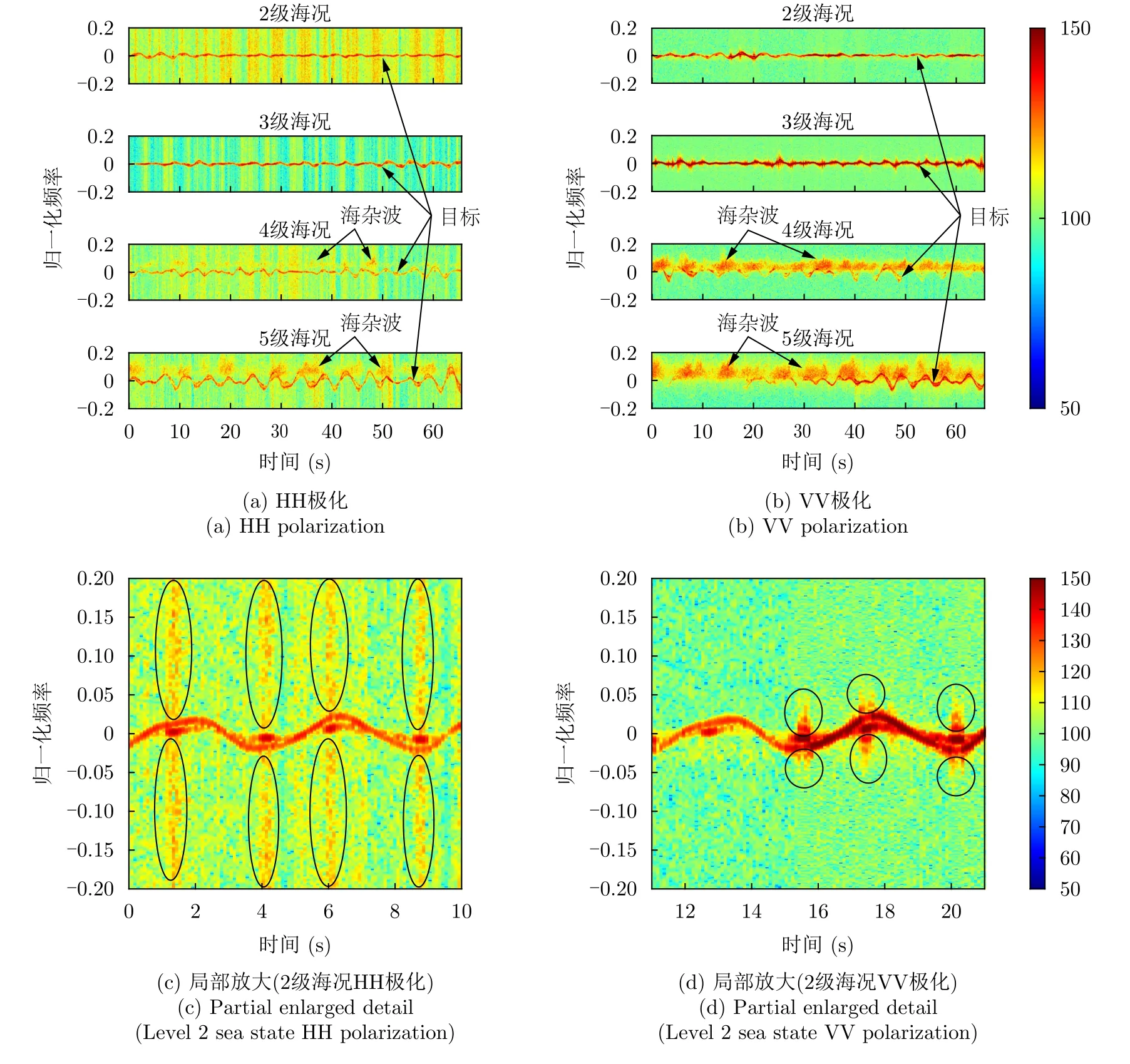

图12(a)和图12(b)给出了HH与VV极化条件下2~5级海况目标单元(浮标1)数据的时频谱图,图12(a)中2~5级海况下所选取的采样点数分别为508,506,498,507,图12(b)中2~5级海况下所选取的采样点数分别为508,506,503,507。时频谱计算采用短时傅里叶变换加切比雪夫窗得到,数据分段长度为1024点,相邻数据段之间重叠64点。由时频谱图可知,由于目标为漂浮目标,其多普勒频率主要在零附近波动,在2,3级海况下随时间起伏较为平缓,在4,5级海况下随时间起伏剧烈。此外,通过4,5级海况时频谱也可以看出,目标距离单元回波是目标回波与海杂波耦合的结果,海杂波多普勒谱能量主要集中于低频带范围内,且具有时变非平稳特性,VV极化海杂波能量高于HH极化;目标多普勒谱能量较为集中,展宽较小,在海面扰动作用下,多普勒谱随时间起伏变化,海况等级越高,起伏越明显,在时频平面上呈一条蛇形曲线。进一步,图12(c)和图12(d)给出了2级海况下目标单元时频谱的局部放大图,图中黑色椭圆标记的区域为目标回波多普勒旁瓣,其主要在零多普勒频率附近出现强散射点时出现,且HH极化比VV极化更明显,考虑航道浮标的形状特点分析其原因,应是与目标在海面起伏时在相应时刻出现类似于角反射器的强散射结构有关,且在HH极化下其散射回波能量更强。

图12 目标单元(浮标1)时频谱Fig.12 Time spectrum of target bins (buoy 1)

4 结语

海洋环境复杂多变,海上目标繁杂多样,海上目标准确可靠地检测识别,需要丰富的目标与环境数据作为支撑。为逐步解决海上目标散射特性数据不足的问题,海军航空大学海上目标探测研究团队依托“雷达对海探测数据共享计划”建设海上目标特性数据集,按海上目标雷达观测数据获取、海上目标多源观测切片数据获取、数据集构建与使用3个步骤,初步形成海上目标电磁散射特性数据集,为后续海上目标类型持续丰富奠定基础。本文对应3个步骤中的第1步骤,通过扩展雷达目标观测的物理维度、提升雷达及辅助数据采集能力,支持获取不同极化方式、海况等级下的海上目标及环境数据,并分析其幅度分布特性、时间与空间相关特性、多普勒谱特性,为海上目标电磁散射特性数据使用提供参考。

致谢海上目标散射特性数据集在整理与预处理过程中得到了烟台大学研究生刘言、郭庆梅、杨诗曼、韩喆璇、于乐凯和谢政的大力支持,在此表示感谢。

附录

海上目标散射特性数据集继续依托雷达学报官方网站进行公开共享,142组实测数据(HH极化和VV极化数据各71组)及相应的试验数据报告,已上传至雷达学报官网“数据/雷达对海探测数据”板块中(如附图1所示),具体网址为http://radars.ie.ac.cn/web/data/getData?dataType=DatasetofRadarDetectingSea。

附图 S1 雷达对海探测数据2022年第1期——海上目标散射特性数据集App.Fig.S1 Sea-detecting radar data 2022 phase 1--Sea target scattering feature dataset

海上目标种类多、数量多,数据积累需要长期坚持。海军航空大学海上目标探测课题组将长期系统开展海上目标数据采集试验,以持续增加海上目标的种类和数量,并定期在“数据/雷达对海探测数据”板块中更新。