高职类警察专业学生心理健康状况及其影响因素*

张 权

浙江警官职业学院(杭州) 310018 E-mail:zhangquan@zjjy.com.cn

司法行政机关人民警察作为一个特殊的职业群体,承担着刑罚执行、教育改造、狱政管理等一系列繁重的执法管理任务,需要具备良好的心理品质与社会适应能力。高职类警察(特指司法行政机关人民警察)专业学生作为司法行政机关人民警察的后备力量,其心理健康状况更应备受各方关注。目前国内学者运用CES-D、SCL-90等症状问卷[1]开展对高职类警察专业大学生心理健康水平和健康干预对策的研究较多,但将大学生心理健康问卷(UPI问卷)作为基本筛查工具对高职类警察专业学生开展心理健康现状、影响因素及对策研究的则未见有文献报道。

Holmes(1967)、肖水源[2](1987)等社会心理学的研究提示了生活事件和社会支持对个体心理健康的影响;Sigmund Freud(1900)的精神分析理论强调早年生活经历,如童年创伤、父母养育方式等对个体心理健康的影响;Albert Bandura(1977)的社会学习理论指出自我效能感对个体心理健康的影响。本文以国内某高职警院为例,通过对“警察专业学生”的UPI问卷调查,将上述3个理论涉及的“生活事件、社会支持、童年创伤、父母教养方式、自我效能感”等相关因子作为预测变量,研究学生的心理健康现状、影响因素及对策。旨在通过探讨影响学生心理健康的内源性与外源性因素及交互作用,建构起高职类警察专业学生心理健康影响因素结构模型。

以往学者的研究,一般以单个理论为依据设计研究变量。本研究立足“生态系统理论[3]”的思想,创新性地融合了上述3个理论进行探索,填补了“多理论视角下,高职警察院校学生心理健康影响因素结构模型”的空白,拓展了大学生心理健康理论研究的范围,对于丰富大学生心理健康知识资源具有重要的理论价值。本研究提出落实“三大机制”、提升高职警察院校学生心理健康品质的新主张,对于提升学生的自尊、自信和自我效能感,助力学生树立正确的人生观、价值观和世界观,将他们培养成德智体美劳全面发展的、社会主义事业建设者和接班人,具有重要的实践价值。

1 对象与方法

1.1 对象

以整群抽样的方式,选取2019年至2021年入学的国内某高职警院警察专业(警察专业主要包括刑事执行、行政执行、司法信息安全等专业)在校学生共1200人,年龄17~24(19.5±1.13)岁,其中男生1018人,女生143人;按照UPI无效问卷的判断标准(测谎题(5,20,35,50)的得分和≥3分,同时总分≥25分;总分25分及以下,同时测谎题(5,20,35,50)得分和≤1分),排除无效问卷39份,回收有效问卷1161份,符合多重线性回归模型研究的样本量为“纳入模型的自变量数的20倍以上”的估算原则[4]。本研究经学校学术(伦理)委员会批准,研究对象知情同意。

1.2 方法

由接受过心理测量学训练的心理学专业老师担任主试,以班级为单位分批次进行集体施测。受测者在安静、明亮、舒适的电脑机房,使用心理测试程序实施测试。要求受测者一次性完成所有7个量表(含1个自编问卷)的测试,但对于测试过程中感觉疲劳和动作缓慢的受测者,允许其休息后分次完成。受测者测试平均用时32分钟。

大学生人格健康问卷(UPI):由樊富珉[5](1993)修订引进,是早期筛选有心理问题大学生的心理健康测查量表,共有64个题项,其中辅助题和测伪题各4个。测伪题得分不计入总分;辅助题主要了解被试对自身的主观评价;其他56个项目答“是”记1分、答“否”记0分,总分56分。UPI得分分值越高,表明心理健康水平越低。筛选标准分为三类:一类人员确有心理卫生问题;二类人员没有严重心理卫生问题但需关注;三类人员没有任何心理卫生问题[第一类:UPI总分在25分(包括25分)以上者;第25题做肯定选择者;辅助题中同时至少有两题做肯定选择者。第二类:UPI总分在20至25分(包括20分,不包括25分)之间者;第8、16、26题中有一题做肯定选择者;辅助题中只有一题作肯定选择者。不属于第一类和第二类者归为第三类]UPI问卷内部一致性信度Cronbach α系数0.918,重测信度相关系数0.634[6]。

青少年生活事件量表(ASLEC):由刘贤臣等[7](1987)编制。量表为5级评定,包括丧失、人际关系、健康适应、受惩罚、学习压力及其他等6个因子;评分越高表明所经历的各因子对应的负面生活事件发生的数量和频率越多。内部一致性信度Cronbach α系数0.849,重测信度相关系数0.686。

童年创伤问卷(CTQ):由Bernstein编制,赵幸福等[8](2005)修订引进。包含忽视和虐待两大类,共28个条目5个分量表:躯体忽视、情感忽视、躯体虐待、情感虐待、性虐待。采用5级评定,分值越高表示所受虐待或忽视的程度越重。其总的内部一致性信度Cronbach α系数0.77,各分量表的Cronbach α系数在0.41~0.68。

社会支持评定量表(SSRS):由肖水源[9](1986)设计制定。包含10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对支持的利用度(3条)等3个维度。分值越高表明相应维度的水平越高。重测信度相关系数在0.89~0.94。

父母教养方式问卷(EMBU):由岳冬梅等[10](1993)修订引进。修订后的问卷具有较好的信效度。涉及58个父亲教养方式的条目,包括情感温暖、惩罚与严厉、过分干涉、偏爱被试、拒绝与否认、过度保护等6个主因素;涉及57个母亲教养方式的条目,包括情感温暖、过分干涉与保护、拒绝与否认、惩罚与严厉、偏爱被试等5个主因素。得分越高表明采取该教养方式的倾向性越明显。

一般自我效能感量表(GSES):由Schwarzer等人编制,王才康等[11]修订引进;评分越高表示自我效能感水平越高。其内部一致性系数Cronbach α系数0.87。

自编一般资料问卷:包含性别、籍贯、年级、专业、生源地、家庭结构、家庭经济、家庭氛围、家中排行、寄养留守时段、寄养留守经历、住校经历等条目。其中年级从“一年级至三年级”依次计1~3分,生源地从“省会城市、非省会城市、乡镇和农村”依次计1~4分,家庭结构从“完整、单亲和重组家庭”依次计1~3分,家庭经济从“富裕、较好、一般、贫困”依次计1~4分,家庭氛围从“亲密、融洽、疏离、紧张和冲突”依次计1~5分,家中排行从“独生、老大、中间和最小”依次计1~4分。寄养留守时段从“无、学龄前(0~6岁)、小学阶段(6~12岁)和初中阶段(13~15岁)”依次计1~4分。住校经历从“大学前无住校、小学住校、初中住校和高中住校”依次计1~4分。

1.3 统计处理

2 结 果

2.1 学生心理健康状态概况

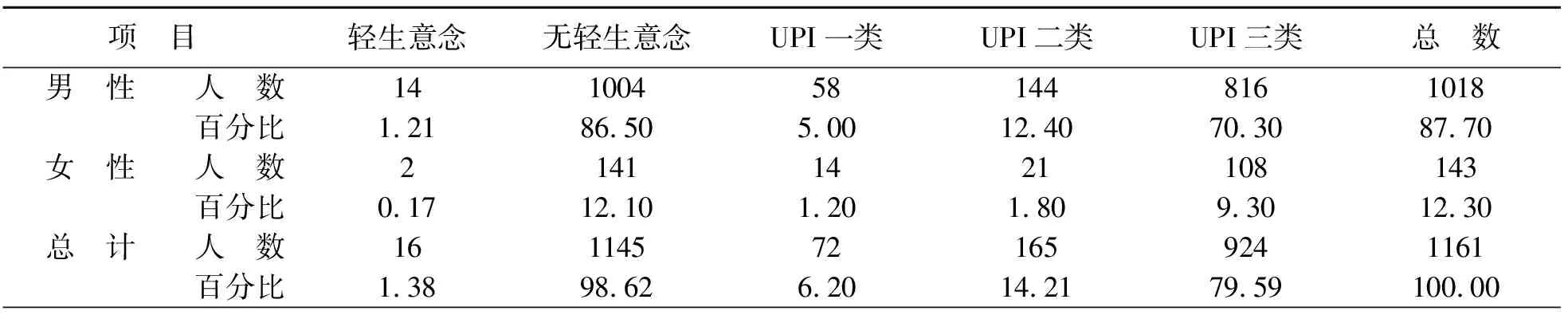

2.1.1 基本情况 UPI一类学生占总样本数的6.20%,UPI二类学生占总样本数的14.21%,两者合计占总样本数的20.41%,即学生总样本中有20.41%的人UPI分值偏高;UPI三类学生占总样本数的79.59%。UPI问卷第25题回答想轻生的,即具有轻生意念的学生共计16人,筛出率为1.38%。其中男生14人,占总样本数的1.21%;女生2人,占总样本数的0.17%(见表1)。

表1 学生心理健康状态概况

2.1.2 不同一般人口学资料学生UPI得分比较 不同性别、生源地、家庭结构、家中排行与住校经历的学生UPI得分差异无统计学意义。不同籍贯、年级、专业、家庭经济、家庭氛围、寄养留守时段和寄养留守经历的学生UPI得分差异有统计学意义:浙江省籍学生的UPI得分低于贵州省、内蒙古自治区和青海省籍的学生;大学三年级学生的UPI得分低于大学一年级和大学二年级学生的UPI得分;行政执行专业学生的UPI得分低于刑事执行与司法信息安全专业学生的UPI得分;家庭经济富裕或较好学生的UPI得分低于家庭经济一般或贫困学生的UPI得分;家庭氛围亲密和融洽学生的UPI得分低于家庭氛围疏离、紧张或冲突学生的UPI得分;无寄养留守经历学生的UPI得分低于有寄养留守经历学生的UPI得分,见表2。

2.1.3 不同寄养留守时段学生的UPI得分比较 学龄前(0~6岁)、小学阶段(6~12岁)有寄养留守经历与无寄养留守经历的学生在心理健康方面存在显著性差异,初中阶段(13~15岁)有寄养留守经历的与无寄养留守经历的学生在心理健康方面没有显著性差异,见表3。

表2 不同一般人口学资料学生的UPI比较

表3 童年不同寄养留守时段学生的UPI得分比较

2.2 学生心理健康状况的相关因素分析

Spearman相关分析表明,学生生活事件、童年创伤、社会支持、父母教养方式各因子分(除“被试偏爱父亲、母亲”两个主因素外)、自我效能感得分与UPI得分的相关性显著,见表4。

2.3 学生心理状态的多重线性回归分析

以学生心理健康水平(即UPI得分)作为因变量,将经由独立样本t检验及单因素方差分析之后,具有统计学意义的因素作为自变量(将青少年生活事件、童年创伤等各因子以及年级、家庭经济、家庭氛围等变量直接纳入;将籍贯、专业等以哑变量形式纳入),拟合多重线性回归模型,采用逐步回归筛选变量。结果显示(见表5):①数据满足独立性(D-W=1.890)与共线性(容差在0.35与0.96之间,VIF在1.0与3.0之间)要求;②丧失因子、主观支持及其对支持的利用度、童年情感虐待、籍贯、年级、母亲严厉与惩罚、人际关系、学习压力、健康适应、家庭氛围等与学生UPI得分的回归效应明显。③学生UPI得分与丧失因子(生活事件)、主观支持及其对支持的利用度(社会支持)、年级等因子呈负向关联;与童年情感虐待(童年创伤)、籍贯、母亲的惩罚与严厉(父母教养方式)、人际关系及学习压力与健康适应(生活事件)、家庭氛围等因子呈正向关联。

表4 ASLEC、CTQ等各因子分与UPI得分的相关分析(r,n=1161)

从多重线性回归中标准系数β的绝对值分析(见表5),警察专业学生心理健康的主要影响因素(从大到小)依次为:童年情感虐待、丧失因子、籍贯、对支持的利用度、人际关系因子、主观支持、学习压力因子、其他因子、健康适应因子、受惩罚因子、年级、家庭氛围、母亲惩罚与严厉。

表5 学生UPI得分相关因素多重线性回归分析(n=1161)

3 讨 论

国内学者大多在心理健康影响因素的语境下,围绕生物学[12-13]、外源性[14]和内源性[15]等因素讨论大学生心理健康问题。本研究显示,作为生物学因素的“性别”对警察专业学生心理健康状况的影响不显著,这与其他学者的研究不同,可能与“警察专业招录女生数量较少”、“女生样本量不足”有关。主观支持、对支持的利用度及自我效能感等内源性因素对学生心理健康状况的影响较为显著。专业、籍贯、年级、家庭氛围、家庭经济、寄养留守时段和寄养留守经历,以及父母养育方式、童年创伤、青少年生活事件、客观支持等外源性因素对学生心理健康状况的影响较为显著;而性别、生源地、家中排行、家庭结构、住校经历等外源性因素对学生心理健康状况的影响不显著。总体而言,“生活事件、童年创伤、社会支持、父母教养方式”是高职类警察专业学生心理健康的重要影响因素。

3.1 生活事件对学生的心理健康的影响

生活事件对大学生的心理健康的影响较大[16]。本研究运用“青少年生活事件量表”考察生活事件与高职类警察专业学生UPI得分的关系,相关分析与多重线性回归分析显示,学生的心理健康水平与生活事件相关性显著:“丧失因子、人际关系、健康适应、受惩罚、学习压力和其他因子”等生活事件对学生的心理健康状况密切相关。提示在学校心理健康工作中,充分关注学生日常生活事件的重要性,尤其要关注与“丧失、人际关系和健康适应”相关的生活事件,如恋爱不顺利或失恋、与同学或好友发生纠纷、预期的各种评选评奖落空、与老师关系紧张、长期远离家人不能团聚、亲友死亡及家庭经济困难等。

3.2 生活事件与社会支持对学生心理健康的影响

本研究中童年创伤对警察专业学生的心理健康状况影响较大。童年创伤的各维度与学生心理健康水平的相关性水平从大到小依次为:情感虐待、躯体虐待、情感忽视、躯体忽视、性虐待。表明虐待性伤害,尤其是情感虐待对学生心理健康的影响较大,这与以往的研究结果“大学生童年创伤经历各维度的平均得分最高的是情感忽视[17]”不相一致,显示出警察专业学生的独特性。提示在学校心理健康工作中,要特别注重学生的早年成长经历,尤其要有意识地关注其早年是否有虐待性创伤经历。

社会支持与大学生的心理健康有显著的相关关系[18]。本研究结果与其他学者的研究结果类似。主观支持、客观支持以及对支持的利用度均与警察专业学生心理健康水平显著相关。相关性从高到低依次为对支持的利用度、主观支持和客观支持。由此可见,相比于外源性心理因素即“客观支持”,内源性心理因素即“主观支持和对支持的利用度”对学生的心理健康状况影响更大。提示在学校心理健康工作中,不仅要关注学生外在实际客观支持,更要关注学生内隐的主观支持及对支持的利用度,将外在的实际社会资源转化为学生内在的心理资源至关重要。

3.3 父母教养方式对学生心理健康的影响

国内外学者研究证实,积极的父母教养方式是大学生心理健康的重要影响因素[19-20]。家庭因素对大学生的心理健康水平有显著影响[21]。这与本研究结果基本一致,表明高职类警察专业学生与普通高校学生的心理品质同样受到父母养育方式与家庭因素的影响。不同之处有两点:①父母教养方式中的“偏爱被试”因子对警察专业学生的心理健康影响不大。②关于留守儿童的研究,以往“多数研究直接将研究对象限定在义务教育年龄[22]”或“研究对象为6~16岁的留守儿童,不包括有留守经历的大学生[23]”。本研究通过对学生在0~15岁(学龄期至初中期)各个时段寄养留守经历的分析,发现0至12岁的早期寄养留守经历对警察专业学生的心理影响较大,而12至15岁的晚期寄养留守经历则影响不大,亦即越早的创伤具有越大的隐患。本研究的这一重要发现也是对精神分析理论关于“个体生活早期阶段创伤经验的固着导致心理疾患[24]”观点的重要实证支持。对于普通高校或其他高职院校的大学生是否也存在类似现象,在以往的研究文献中未见提及。本研究结果提示,政府相关职能部门宜积极引导广大农村父母务必亲自养育小学之前阶段(0至12岁阶段)的孩子。做好此项工作对促进农村孩子的心理健康发展及国家“乡村振兴”战略计划的实施具有重大的现实意义。本研究结果也提示在学校心理健康工作中,宜做好家校协同、家校联系工作,普及相关知识进入家庭,以惠及千家万户的社会人群。

3.4 自我效能等因素对学生心理健康的影响

自我效能(Self-efficacy)[25]是个体对自己完成某项活动能力的评价,以及对活动结果的期望;它能影响思维模式或情感反映模式。本研究表明高职类警察专业学生的自我效能感与其心理健康状态相关。自我效能感虽然没有进入回归方程,但与学生UPI得分呈显著负相关,自我效能感越强,学生UPI得分越低,心理健康水平就越高。提示在学校心理健康工作中,也需要关注学生的自我效能感水平。

本研究中浙江省籍大学三年级警察专业学生的心理健康状况最佳。浙江省籍学生的心理健康状况较佳,可能与浙江省籍学生须经心理素质测评招录入学,而贵州省、青海省、内蒙古自治区籍学生无须经心理素质测评就能招录入学有关。高年级学生的心理健康状况较佳,可能与高职警院特别注重学生的心理健康工作,使学生能从大学一年级至大学三年级逐步适应警务化管理下的学习生活有关。

3.5 落实工作机制以提升学生心理健康素养

根据本研究结果,建议落实好三大工作机制。①落实招录心理素质测评机制。在实施“招录便捷”机制招录高职类警察专业学生时,普遍落实学生心理素质测评机制,以最大程度保障入校学生具有良好心理素质和较强社会适应能力。②落实“预防为主”工作机制。一是提升学生内在“主观支持力量及其对支持的利用度”,预防其心理问题的发生;二是对具有潜在心理问题的学生开展心理辅导,通过疗愈“早年创伤”,促进其心理健康发展。③落实“早发现、早干预”机制。建立好“学校心理咨询师、院(系)部辅导员和班级学生心理委员”三级联动机制,构筑起以“学生心理委员”为“首道防线”、辅导员和心理咨询师为“第一时间介入者”的“早发现、早干预”机制。

本研究的局限性:一是样本仅来自一所高职警院,可能有样本选择偏倚;二是从生物学因素的角度(仅选取“性别”一个变量)探讨大学生心理问题存在不足;三是多重线性回归分析的卡方值R2为0.390,模型解释度满足了描述性研究的要求,但预测性研究略显不足;表明另有影响高职类警察专业学生心理健康的因素存在,需要变换视角再行研究。