基于最小累积阻力模型的生态安全格局构建与优化

——以四川省美姑县为例

周吾珍,刘仕川,郑晓莉

(1.四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心),四川 成都 610045;2.西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756)

0 引言

生态安全是指生态系统完整性和健康性的整体水平,对确保国民身体健康、支撑和保障国家经济社会发展至关重要[1-2]。生态安全格局是维护区域生态安全的重要基础,是人类社会发展进程中维持绿色、健康与可持续发展道路的强有力手段[3]。随着全球生态问题日益凸显,生态安全格局已得到了生态系统研究领域的广泛关注[4-7]。强化生态安全格局研究和分析,能够启示人类社会加强保护生态系统的结构合理性,并对生态系统的功能完整性进行有效改善,对强化地区生态格局保障和维护地区生态稳定及健康具有重要意义[8]。

近年来,生态安全格局的构建策略得到了广泛关注,经过有关学者的大量研究,其发展日益成熟。集成“源地识别”“阻力面构建”“廊道提取”3 个基本要素的研究框架,已逐渐成为生态安全格局构建工作遵循的基本模式[9-10]。首先,生态安全格局构建的基础核心要素是生态源地[11-14],本质上是特定的生态环境斑块,对所在区域的生态安全具有重要价值,同时对周边区域具有显著的生态辐射效应。一般而言,源地识别方法包括以自然保护区及风景名胜区为代表的区域选取方法和基于评价生态重要性的定量指标提取方法。然后,生态安全格局分析的另一个关键要素是阻力面构建,基于地类赋值方式的阻力面构建方法较通用。最后,核心程序是生态廊道提取,廊道提取模型主要包括“源-汇”模型[15]、电路模型[16]和最小累积阻力(minimum cumulative resistance,MCR)模型[17-19]。目前,最通用、最佳效果的生态廊道提取方法是MCR 模型,MCR 模型可归于景观格局优化模型的范畴。

生态安全格局理论研究表明:生物及其群体迁徙扩散时,在跨越不同异质生态景观的动态过程中,其地理空间运动及栖息地维护活动都会受到景观阻力的约束和掣肘;生物需要克服这些阻力才能完成相应的行动目标,需要找到迁徙运动的最优通道;该通道为最小累积阻力值的行进路线,反映了一种潜在可达路径趋势[20]。与其他方法相比,MCR 模型不是简单地基于非景观结构内部的垂直关系建模,而是在建模过程中整合了景观单元之间的水平关系。因此,MCR 模型具有显著的优势,能充分体现生态安全格局的内核机理,并在优化工作方面具备强健的适应性和良好的可扩展性。

另外,中国西南山区地形地势复杂,生态生物多样性丰富,是中国重要的生态屏障区,非常适合生态系统演变规律研究。该区域环境复杂、生态脆弱、灾害频发,加之当前全球性气候变化问题严峻,人类经济活动容易在该区域引发突出的生态环境问题[21-22]。因此,以中国西南山区四川省美姑县为研究区的生态安全格局构建研究具有一定的价值。

本研究遵循“识别源地、构建阻力面、提取廊道”的生态安全格局构建模式。基于以下两种方法识别生态源地:直接提取典型类型区域(如国家自然保护区、湿地区域、较大型河流区域)并将其作为生态源地;综合考虑生态环境敏感程度因子和生态系统服务功能重要度因子并进行定量建模,提取生态源地。基于研究区阻力面建模和MCR 模型,开展生态安全格局构建与优化分析,为中国西南山区的生态安全保护和生态安全规划提供指导,可作为促进该区域生态和经济共同繁荣与协同发展的参考依据。

1 研究区与数据

1.1 研究区概况

美姑县地处横断山脉与四川盆地边缘交汇地带,位于四川省凉山彝族自治州东北部。县域内总的地形地貌为中山山原窄谷地貌类型,以中山山体为主,地势北高南低、东高西低,由东北向西南倾斜。境内溪河密布,主要分属金沙江和岷江两大水系,大小河流共计159 条。其中,美姑河与瓦候河流域面积大于500 km2。

美姑县地处东南季风与西南季风的交汇过渡地带,具有显著的多样性气候,植被分布也呈现逐渐过渡的变化性(由东南偏湿气候的长绿阔叶林类型向西南偏干气候的林木类型变化过渡)。林地面积共141 185.14 hm2,占土地面积的57.29%,森林覆盖率约36.54%。活立木蓄积为9 086 671 m3。草地总面积为75 297 hm2,耕地总面积为35 294.16 hm2。据不完全统计,美姑县拥有森林原生乔木50 科、65 属、150 余种,牧草79 科、232 属、347 种,野生药材103 种。

1.2 数据来源及预处理

本研究的实验数据如表1 所示。本研究将栅格数据的空间分辨率均重采样为10 m,统一投影到2000 国家大地坐标系;将矢量面状数据转为栅格数据,并通过反距离加权插值算法(inverse distance weight,IDW)对目标区内年均降水量、年均气温进行空间插值。

表1 实验数据及获取来源

2 研究方法

本文的生态安全格局构建方法主要包括生态源地识别、阻力面构建、最小累积阻力计算三部分。其中,第一、二部分为生态安全格局构建提供生态源地和阻力面数据基础;第三部分基于前两部分的数据结果进行综合计算,分析研究区内生态用地的景观连通性。三者有机结合,共同形成一套完整的区域生态安全格局分析方法。

2.1 生态源地识别

生态源地本质上是指区域内特定的生态环境斑块,对所在区域的生态安全具有重要价值,同时对周边区域具有显著的生态辐射效应,具有较强的生态功能。生态源地作为地区内生物集群迁徙的起始点,其内生物种群向外扩散的同时也能吸引物种内聚,它是指示地区生态系统功能稳定性和服务性的有效信号。因此,生态源地的空间位置分布,对于保障地区的生态安全、确保地区生态结构完整及推动绿色可持续发展意义重大。本研究主要通过两种理论方法开展生态源地提取:直接提取国家自然保护区、湿地区域、较大规模的河流区域并将其作为生态源地;采用生态系统服务功能的重要程度因子与生态环境的敏感度因子,综合考量目标区的生态供给能力和人类需求度,实现研究区的生态源地空间域提取。

具体地,本研究通过两种方法识别源地并进行对比研究。

(1)根据研究区的区域特征选取森林生态类型(主要为乔木林地)为生态源地类型的区域,并借鉴领域内已有的研究方法[11-14],筛选大于 1 hm2与大于5 km2的乔木林地斑块进行优化,进而完成生态源地空间面积与分布的识别。该方法被称为方法A。

(2)通过集成生态系统的服务功能指标与环境敏感因子进行建模,挖掘生态源地空间域分布,参照生态红线划定指南识别生态源地。该方法被称为方法B。

2.2 阻力面构建

生态阻力面是生态安全格局构建的关键环节之一,表征了不同生物集群在生态源地之间迁徙的难易程度,能够直观体现生物族群对生态扩张过程的水平面域阻力耐受及抵抗程度。阻力面是景观要素的地理位置、方向及其对源地扩散的阻力系数,本文借鉴已有的研究[13,23],选取土地利用、地形地貌(高程、坡度),按照生态系统服务功能构建基本生态阻力面。各影响因子的阻力系数和权重如表2 所示。

表2 阻力系数及权重设置

2.3 最小累计阻力计算

本研究基于MCR 模型建模目标区域的生态用地景观连通性,并据此研究土地规划治理对景观连通性的影响力。将阻力面栅格数据与生态源地矢量斑块数据作为ArcGIS 软件cost distance 模块的输入图层,估计目标区域各栅格单元至生态源地的最小累积阻力值。阻力值越小,该栅格单元的生态贯通性越强;反之亦然。MCR 模型依据公式(1)进行建模计算。

式中:dMCR为最小累计阻力值;Dij为生物族群从景观栅格单元i到达生态源地j的空间域距离,作为单个栅格单元的阻力值权重系数;Ri为空间域栅格单元i对生物族群迁移运动的单元阻力值;f为最小累计阻力和生态运动过程的正向相关性。

3 结果分析

3.1 基础数据分析

3.1.1 土地利用现状分析

研究区的土地利用现状数据统计分析结果显示:研究区土地利用现状以乔木林地为主,面积约1 150.98 km2,占区域总面积45.76%;其次为旱地,面积约419.96 km2,占比为16.70%;天然牧草地面积位居第三位,面积约415.23 km2,占比为16.51%;水浇地、商服用地及城镇村道路面积较小。

3.1.2 地形地貌分析

本研究对收集的研究区地形数据(高程数据和地形坡度)进行分析,研究区为高山峡谷地貌,地处青藏高原东南部的横断山脉与四川盆地西南边缘交汇地带,地势由北向南倾斜。

3.2 生态源地分析

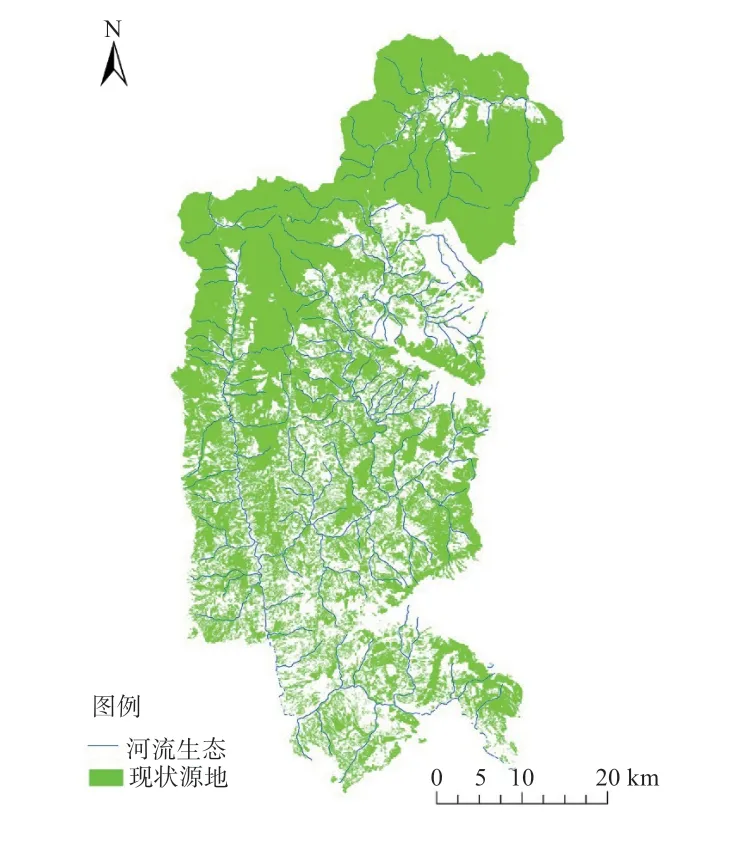

本文使用方法A 进行生态源地识别。首先,参考已有的研究方法,直接提取目标区域内的地物类别现状分布和国家自然保护区、湿地绿地公园等区域的地理空间分布。然后,综合以上提取结果,选取现状林地集中连片的极重要生态区并将其作为核心型生态源地,基于大于1 hm2林地斑块面积尺度进行优化(简记为方法A-1),基于大于5 km2林地斑块面积尺度进行优化(简记为方法A-2),分别实现生态源地识别。图1 为现状生态源地分布图,其总面积达 1 150 km2。两种方法优化后的生态源地分别为 1 118 km2及591 km2,生态源地主要以林地为主,分布在北部地区及南部地区零散区域,总体呈现由北向南递减的趋势,如图2 所示。

图1 现状生态源地

图2 优化后的生态源地

另一方面,本研究基于方法B 开展了生态源地提取工作,集成用以评估生态系统服务功能重要程度的定量指标和评估环境敏感度的定量因子,进行定量评估建模,据此提取生态源地图斑。源地图斑提取结果如图3 所示,经统计,识别的生态源地面积达776 km2,以林地为主。

图3 生态系统服务功能重要性评估生态源地

3.3 生态阻力面分析

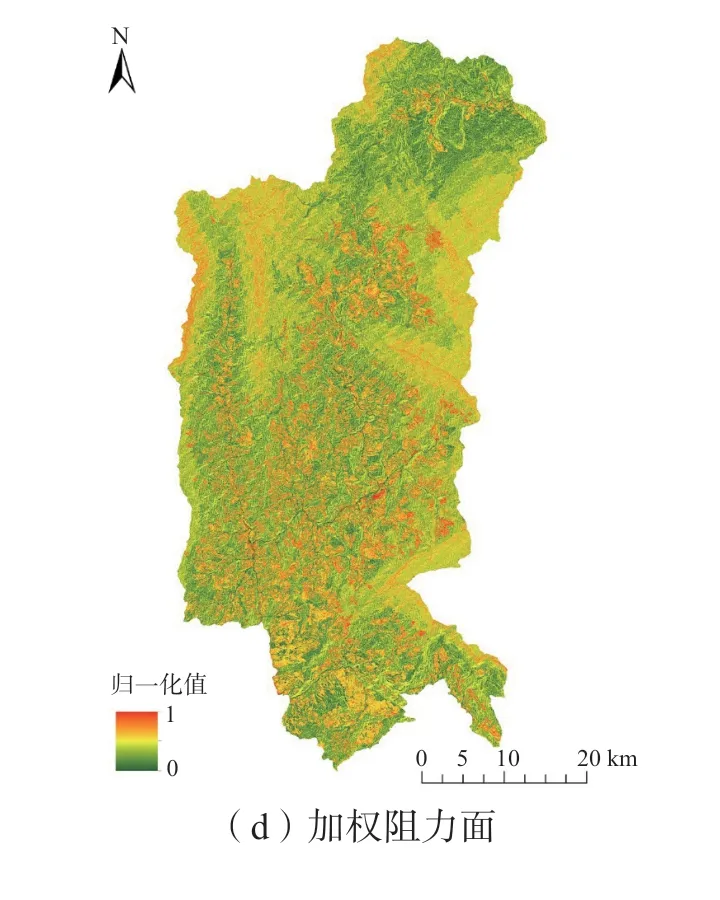

本研究分别基于地形坡度、高程及土地利用分布情况单一要素构建生态阻力面。此外,还集成以上三种单一要素并开展综合分析,将三种要素进行加权组合,构建了加权生态阻力面,最终生成的生态阻力面结果如图4 所示。值得注意的是,土地利用阻力面更多体现人类活动的影响,综合加权阻力面构建则叠加地形要素的影响。

图4 阻力面构建

3.4 生态安全格局分析

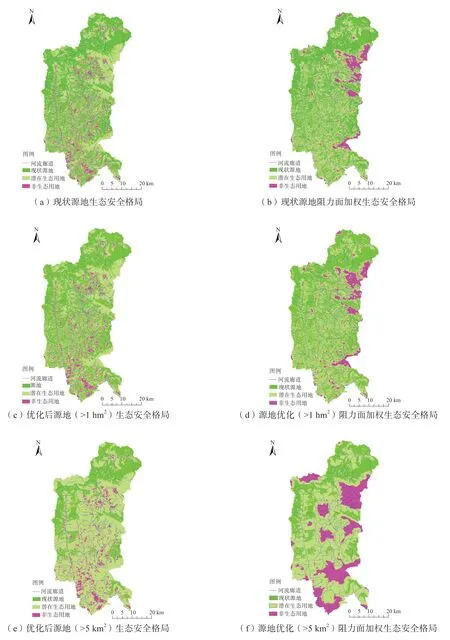

基于现状生态源地及方法A-1 和方法A-2 获取的生态源地识别结果,本文分别从土地利用阻力面和加权阻力面两个角度,构建了生态安全格局,如图5 所示。在图5 中,蓝色线条为河流廊道,纯绿色斑块为现状源地,黄绿色斑块为潜在生态用地,品红色斑块为非生态用地。

图5 源地现状及优化后生态安全格局

(1)基于土地利用阻力面构建的生态安全格局中,潜在生态用地反映区域以林地生态系统、草地生态系统及农田生态系统为主的区域生态系统格局,但南部区域生态用地较零散且不连贯,非生态用地零散分布其中,区域廊道以河流廊道为主,道路廊道次之。

(2)基于加权阻力面构建的生态安全格局中,非生态用地较成片连贯,但部分区域与高海拔地区的现状符合度不高,潜在生态用地部分区域也较零散。

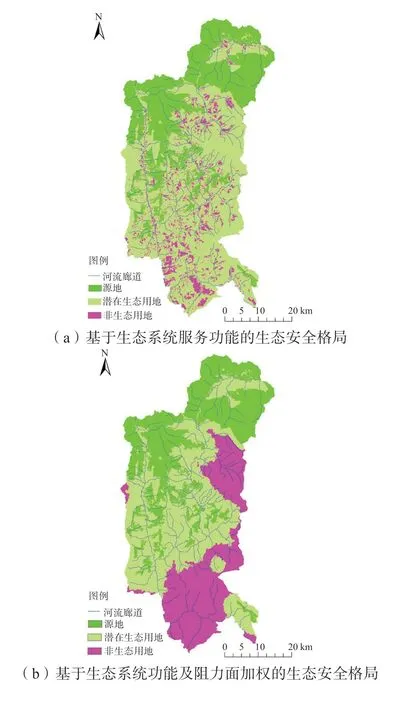

本研究对基于方法B 提取的生态源地进行叠加保护区处理,生态源地的面积较连贯。在此基础上,基于土地利用阻力面和加权阻力面分别构建了生态安全格局,生态安全格局构建如图6 所示,潜在生态用地及非生态用地较连贯。

图6 基于生态系统服务的生态安全格局构架

本文对不同方法构建的生态安全格局进行对比分析。源地优化后构建的生态安全格局潜在生态用地较连贯。基于加权阻力面构建的生态安全格局潜在非生态用地较连贯,但高海拔区域与脆弱生态系统现状不符,部分区域不符合生态系统的保护要求。

4 结语

本研究基于中国西南山区生态环境的现实特点,以四川省美姑县为研究区,识别其生态源地并构建阻力面,利用MCR 模型开展生态安全格局构建和优化分析研究。

(1)生态源地北部较连贯,南部较零散、破碎化较严重,面积优化后的成片连贯性较好。基于生态系统服务功能及敏感性提取的生态源地,成片连贯性最好。

(2)基于土地利用现状构建的阻力面更能体现人类活动的影响,综合加权阻力面构建则叠加地形要素的影响。此外,区域廊道多以河流廊道为主、道路廊道次之;区域水系众多,是生态廊道最重要组成部分。

(3)基于现状土地利用阻力面识别的生态用地及非生态用地,北部较连贯,南部较零散,符合区域保护现状;基于综合加权阻力面识别的生态用地及非生态用地相对较连贯,但高海拔部分区域与生态系统保护要求不符,需要继续加以优化。

本研究旨在揭示西南山区生态格局规律探索工作思路,为地区的生态安全工作提供帮助性指导,对该区域的生态经济协同发展提供参考依据。