间歇性外斜视儿童术后视感知觉训练对各级视功能恢复的临床观察

丁艳丽,董彦平,刘 勤,3,王玉瑾,王福利

0 引言

间歇性外斜视(intermittent exotropia, IXT)是儿童最常见的外斜视类型,其发病率约为3.26%[1]。在斜视早期,通过适当调节,出现间歇性融合,促使双眼视觉功能的发育,但随着患儿年龄增长,会出现融合能力减弱,斜视频率增加,导致不同程度的双眼视觉功能破坏[2]。双眼视觉功能缺损会对生活工作产生影响,也会限制职业选择。手术是IXT重要的治疗方法,而术后双眼视觉功能的恢复在IXT的治疗中占有更重要的地位[3]。双眼视觉功能缺损与视觉皮层的改变有关,部分IXT患者在矫正眼位后,视觉皮层可能依然存在异常,双眼视觉的恢复仍然困难[4]。针对这些问题,基于虚拟现实(virtual reality, VR)技术的视感知觉训练系统逐渐应用到IXT患者术后双眼视觉功能的重建中,视感知觉训练经过重复知觉学习任务,使视觉皮质产生持久的改变,以达到恢复双眼视觉功能的目的。目前已有研究证实,视感知觉训练可以改善斜视患者的立体视功能[5-6],国内学者也证实了视感知觉训练在恢复斜视患者术后双眼视觉功能方面的有效性[7-11]。因此,本研究探讨视感知觉训练在IXT患者术后双眼视功能的各级功能恢复和改善知觉眼位中的作用,以期对视感知觉训练重建IXT患者术后双眼视觉功能的状况有更清晰地认识,旨在为临床治疗提供参考。

1 对象和方法

1.1 对象前瞻性临床研究。收集2022-01/06就诊于兰州市第一人民医院眼科行斜视矫正手术的IXT儿童患者。纳入标准:(1)符合IXT诊断标准[12];(2)年龄5~13岁,能理解配合检查;(3)单眼最佳矫正视力≥0.8,近视<6.00D,远视<1.50D;(4)双眼屈光参差≤1.50D;(5)术后眼位正位(-10~+10PD);(6)术后随访资料完整。排除标准:(1)合并有其他类型斜视,如麻痹性斜视、垂直或旋转性斜视;(2)眼球震颤,调节/集合麻痹;(3)眼球运动异常;(4)既往曾行斜视、内眼手术;(5)既往曾行视觉治疗;(6)其他眼部及全身疾病。本研究经本院医学伦理委员会审批(No.2022A-8),治疗前对患儿及家属进行知情告知并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 手术方法术前检查患者视力、眼压、眼球运动,裂隙灯检查眼前节,眼底照相排除眼底病变,屈光不正者散瞳后检査屈光状态及最佳矫正视力。对于12岁以下或不能耐受局麻手术者均采用全身麻醉方式,>12岁可耐受者行局部麻醉方式。所有患者的手术均由同一组两位经验丰富的医生按统一标准完成手术,根据三棱镜加交替遮盖测得的视近33cm及视远6m最大斜视度(有屈光不正者戴镜矫正后测斜视度)基础上设计手术量,根据不同分型进行手术方式设计,基本型和分开过强型采用双外直肌后徙术,集合不足型采用非主导眼单眼外直肌后徙加内直肌缩短手术方式。

1.2.2 斜视度测量三棱镜交替遮盖法检查斜视度(均采用最佳矫正视力下三棱镜加交替遮盖法检查患者注视远处(6m)第一眼位的斜视度,以及注视近处(33cm)视标时第一眼位的斜视度,以负号(-)表示外斜,正号(+)表示内斜。

1.2.3 同视机检查使用同视机检查所有患者三级视功能,包括同时视、融合、远立体视功能。

1.2.4 视感知觉立体视功能检查受试者取坐位,双眼与显示器中心点等高,距离80cm,配戴偏振眼镜分视双眼,通过鼠标或键盘对检查作出反应。检查项目:(1)静态0阶随机点精细立体视;(2)动态1阶随机点立体视;(3)静态2阶大范围粗糙立体视;(4)知觉眼位。

1.2.5 训练方法基于同视机和视感知觉检查结果,制定个性化的视感知觉训练方案,包括脱抑制、增强融合功能及训练立体视的个性化训练程序,具体训练方案结合患儿视觉状况,训练频次2次/天,训练时间每次20min,两次训练间隔时间大于2h,训练3mo,根据患儿视觉状况制定具体训练方案并适当调整内容。

2 结果

2.1 两组患者术前基线资料比较本研究共纳入IXT患者80例,术后1d随机将患者分为训练组40例进行双眼视感知觉训练和对照组40例不进行任何训练,最终完成术后3mo随访患者共74例(对照组39例、训练组35例),其中男31例,女43例,平均年龄8.41±2.28岁,术前视近斜视度-42.30±12.72PD,视远为-36.42±12.00PD,术后眼位均正位(-10~+10PD)。训练前两组患者年龄、性别、屈光度、眼位情况比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者术前基线资料比较

2.2 两组患者术后不同时间视近斜视度比较术后1d,3mo两组患者视近斜视度比较差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者术后不同时间视近斜视度组内比较差异均有统计学意义(P<0.001),见表2。

表2 两组患者术后不同时间视近斜视度比较

2.3 两组患者术后不同时间视远斜视度比较术后1d,3mo两组患者视远斜视度比较差异均无统计学意义(P>0.05)。两组患者术后不同时间视远斜视度组内比较差异均有统计学意义(P<0.001),见表3。

表3 两组患者术后不同时间视远斜视度比较

2.4 两组患者术后不同时间同视机检查结果比较术后1d,两组患者同时视、融合、远立体视功能检查结果比较差异均无统计学意义(P>0.05);术后3mo两组患者同时视功能检查结果比较差异无统计学意义(χ2=1.302,P=0.245),训练组融合、远立体视功能恢复患者所占比例显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4、5;对照组患者术后3mo同时视、融合、远立体视功能检查结果与术后1d比较差异均无统计学意义(P>0.05),训练组患者术后3mo同时视、融合、远立体视功能检查结果与术后1d比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组患者术后1d同视机检查结果比较 例(%)

表5 两组患者术后3mo同视机检查结果比较 例(%)

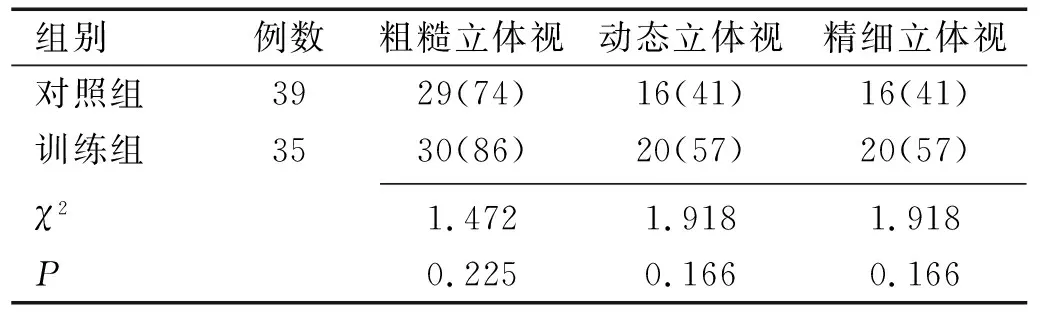

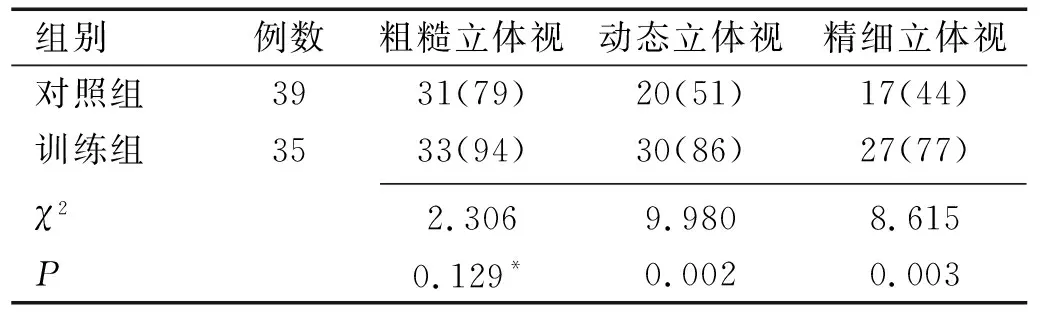

2.5 两组患者术后不同时间视感知觉立体视检查结果比较术后1d,两组患者精细、动态、粗糙立体视检查结果比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后3mo训练组动态立体视及精细立体视恢复患者所占比例显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),两组患者粗糙立体视恢复情况比较差异无统计学意义(χ2=2.306,P=0.129),见表6、7;对照组患者术后3mo精细、动态、粗糙立体视检查结果与术后1d比较差异均无统计学意义(P>0.05),训练组患者术后3mo精细、动态立体视功能检查结果与术后1d比较差异均有统计学意义(P<0.05),粗糙立体视功能检查结果与术后1d比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表6 两组患者术后1d视感知觉立体视检查结果比较 例(%)

表7 两组患者术后3mo视感知觉立体视检查结果比较 例(%)

2.6 两组患者术后不同时间知觉眼位变化比较术后1d,两组患者水平和垂直知觉眼位偏移程度比较差异均无统计学意义(P>0.05);术后3mo,两组患者水平和垂直知觉眼位偏移程度比较差异均有统计学意义(P<0.05);术后3mo,水平知觉眼位偏移程度两组患者均较术后1d下降,差异有统计学意义(均P<0.05);对照组垂直知觉眼位偏移程度与术后1d比较差异无统计学意义(P>0.05),训练组垂直知觉眼位偏移程度较术后1d下降,差异有统计学意义(P<0.05),见表8。

表8 两组患者术后不同时间知觉眼位偏移水平的比较 [M(P25,P75),像素]

3 讨论

双眼视觉功能从低级到高级分为同时视、融合功能和立体视觉,立体视功能是以双眼单视为基础的感受三维空间感知深度的能力,是双眼视觉功能中最重要的反映[13]。双眼视觉的发育是逐渐完善的,在出生后3~6mo开始发育,3岁左右发育达到高峰,9岁时儿童与成人双眼视觉功能基本接近,9岁前是双眼视觉功能发育的敏感期[14]。IXT的发病年龄通常为1~4岁[15],间歇性异常视觉输入可能会延迟或延长立体视的发育[16],IXT患者的立体视功能在发育和破坏中交替进行,IXT患者立体视功能是不健全的[17]。双眼视觉功能是判断IXT严重程度的重要因素之一,术后无法建立正常双眼视觉功能会增加复发率和二次手术率,只有获得正常的双眼视觉功能,才能长期保持眼位的正位和视轴平行[18-19]。立体视功能根据检查背景是相对静态或动态又分为静态立体视和动态立体视,研究发现,被定义为立体盲的IXT病例中,部分患者保留动态立体视觉[20]。有学者认为IXT患者视觉功能破坏与视觉信息加工功能缺损有关,而视觉信息加工功能缺损主要表现为多维空间立体感知功能异常,该功能缺失临床表现为动态和静态及粗糙和精细立体视功能缺损[7]。精细立体视为黄斑中心凹功能,粗糙立体视为周边视网膜功能。当双眼对应明确时,使用精细系统,而粗糙系统作为一种后备机制,当双眼中的图像超出黄斑区融像极限时,依赖于该机制,粗糙立体视觉的发育要比精细立体视觉早得多,粗糙立体视觉在4岁时成熟,而精细立体视到学龄期才发育成熟[21],而研究发现IXT患者至少存在粗糙立体视功能[22]。

研究发现大脑皮质可塑性的激活可以出现于不同神经传导水平上,腹侧和背侧视觉通路具有不同可塑性反应,进行不同的刺激任务分配,能诱导皮层回路的功能重组,从而导致基本视觉感知功能的改变[23]。基于VR的视感知觉训练系统利用大脑神经可塑性和迁移性,通过脱抑制、双眼交互平衡及双眼多维空间感知训练这些特定的视觉刺激和视觉学习任务,使视觉皮质产生持久的改变,以达到恢复双眼视觉功能的目的。

本研究的结果表显示,术后3mo,无论训练与否,两组患者视近斜视度和视远斜视度均增大,相比术后1d差异均有统计学意义,这符合IXT术后易发生眼位回退的特点,与李蕾等[10]研究结果一致。IXT的双眼视觉功能减退以立体视减退开始,立体视的减退又以远立体视减退为先,逐渐影响融合功能后波及同时视功能。本研究结果显示,矫正眼位后,两组患者有同时视者分别占79%和69%,大部分IXT患者在矫正眼位后可以建立正常的同时视功能,训练3mo后训练组患儿同时视重建率为97%,较训练前显著提高,本研究结果表明视感知觉训练能够改善和重塑视觉皮质信号加工系统,消除抑制,重建同时视功能。训练3mo,训练组患者融合功能、远立体视重建比例显著增加(89%、71%),远高于对照组(56%、33%),IXT术后进行视感知觉训练可促进双眼融合功能的重建,或缩短融合功能重建的时间,重建远立体视功能。这与俞佳伟等[24]、刘彦芳等[8]研究结果一致,视感知觉训练有助于IXT患者术后三级视功能恢复,提高双眼视觉功能恢复率。与其他类型斜视相比,IXT儿童的融合功能可以得到代偿,双眼视觉功能失代偿相对较晚;因此,他们的双眼视觉功能可以在矫正眼位后更快地恢复[25]。术后3mo训练组患者动态立体视与静态精细立体视重建率为86%和77%,显著高于对照组(51%、44%),视感知觉训练能帮助IXT患儿术后重建动态立体视和静态精细立体视功能。术后3mo两组大范围粗糙立体视功能恢复患者所占比例差异无统计学意义,相比术后1d均无明显变化,闫春妮等[26]研究发现共同性斜视患者行短期视感知觉训练后,粗糙立体视功能显著提高,而在本研究中,术后3mo所有患者的大范围粗糙立体视功能并无明显变化,闫春妮等[26]研究与我们的差异可能是由于斜视类型不同,另一方面说明IXT可以损坏大部分双眼视觉,但大脑的储备能力使患者保留粗糙立体视功能。

近年来利用计算机辅助的知觉眼位检查,是在双眼分视状态下的眼位检测方法,提示在双眼分视下视觉中枢对眼位分离具有异常控制,反映患者主观斜视角[27]。比较两组患者术后3mo知觉眼位偏移程度,训练组患者知觉眼位偏移程度显著低于对照组;与术后1d相比,无论训练与否,两组患者水平知觉眼位偏移程度均下降,而训练组水平知觉眼位偏移程度相比对照组下降更加明显,差异具有统计学意义。本研究结果显示视感知觉训练能改善IXT患儿术后知觉眼位异常,能在一定程度上提高大脑知觉水平调控眼位的能力,从而为稳定眼位、更好地重建双眼视觉功能提供基础。韩惠芳等[28]研究发现IXT患者术后大脑视觉层面仍然存在知觉眼位异常,针对性的短期视感知觉训练能改善知觉眼位异常,有效改善IXT患者双眼整合功能。樊新皓等[29]研究发现IXT患者术后进行视感知觉训练能减小知觉眼位偏移程度,而未经训练的患者知觉眼位偏移程度无明显变化,本研究结果发现未进行任何训练的患儿术后3mo水平知觉眼位偏移程度也有下降,一方面这可能与我们研究的纳入标准不同有关,患者的年龄、斜视类型、术后眼位、训练时间等均可影响试验结果,另一方面可能是IXT患儿在矫正眼位后,双眼整合能力随着时间的变化往好的方向发展,而视感知觉训练会有效改善双眼整合功能,缩短知觉眼位恢复的时间。

综上所述,视感知觉训练为IXT患者术后双眼视觉功能恢复提供了新的治疗选择。基于视感知觉检查系统上的立体视检查利用视差正确率的检测可以综合评价患者对于不同视差组合分辨能力,并能检测出常规立体视检查方法无法检测出的异常立体视功能,可以作为同视机等常规检查的有益补充。知觉眼位能量化中枢视知觉功能的损伤情况,可以应用于IXT患者的临床检查中,评价患者的眼位状态。本研究为视感知觉检查训练系统对临床检测和恢复IXT患者双眼视功能、改善知觉眼位提供了有用的依据和参考,但随访观察时间有限,缺乏多次、长期的研究,未来需要更大的样本和更长的随访时间进行研究,来观察视感知觉训练对IXT知觉眼位和双眼视觉功能恢复的远期效果。