淮南地区南北朝墓葬探析

谢安琪 张义中

(1.北京大学考古文博学院 北京 100871;2.安徽省文物考古研究所 安徽合肥 230001)

内容提要:近十多年来,淮南地区新发现了四座南北朝时期墓葬。通过对墓葬形制和随葬品的分析,淮南地区南北朝墓葬的年代可以分为前后两段。以6世纪中期为界,前段受南朝文化影响较深,后段北朝文化因素逐渐凸显,南北方文化逐渐融合成了全新面貌,并且直接影响了周边地区的隋墓。这几座墓葬的发现,反映出淮南地区在从分裂走向统一的历史进程中的重要地位。

一、淮南地区南北朝墓葬概况

本文所指的淮南地区即魏晋南北朝时的寿春,又称寿阳,今属安徽省淮南市。两汉时期,淮南地区社会经济相对比较发达。东汉灭亡后约三百年间,该地区因战乱流失大量人口,在考古学上直接表现为这一时期墓葬的发现极少,见诸报道的仅凤台县和寿县的几座西晋早期墓葬[1]。西晋灭吴的军事战略一度提升了淮南地区的历史地位,然而短暂统一带来的繁荣不过昙花一现。从墓葬材料来看,淮南地区实力的真正恢复是在6世纪以后。

1985年,淮南市谢家集区唐山乡梁郢孜村发现了一座南北朝时期的砖室墓。由于清理不便,该墓未完全揭露,发掘者估计墓葬平面呈“凸”字形。墓砖模印五铢乳钉纹、草叶纹和忍冬纹。出土四桥系盘口壶1 件、双耳盘口壶1 件、六耳罐1 件、石俑2 件、石墓志1 件[2]。虽然简报公布的信息有限,该墓仍然引起了学界重视。例如韦正曾指出梁郢孜墓出土的花纹砖、青瓷盘口壶和四系罐具有南方特点,其墓葬年代应在南朝晚期;尤其是墓葬中出土瓷器的特征与江西洪州窑产品很接近,这一现象或许能够为探讨南北朝晚期寿州窑的缘起提供线索[3]。然而限于考古材料的不足,相关研究仍然难以展开。

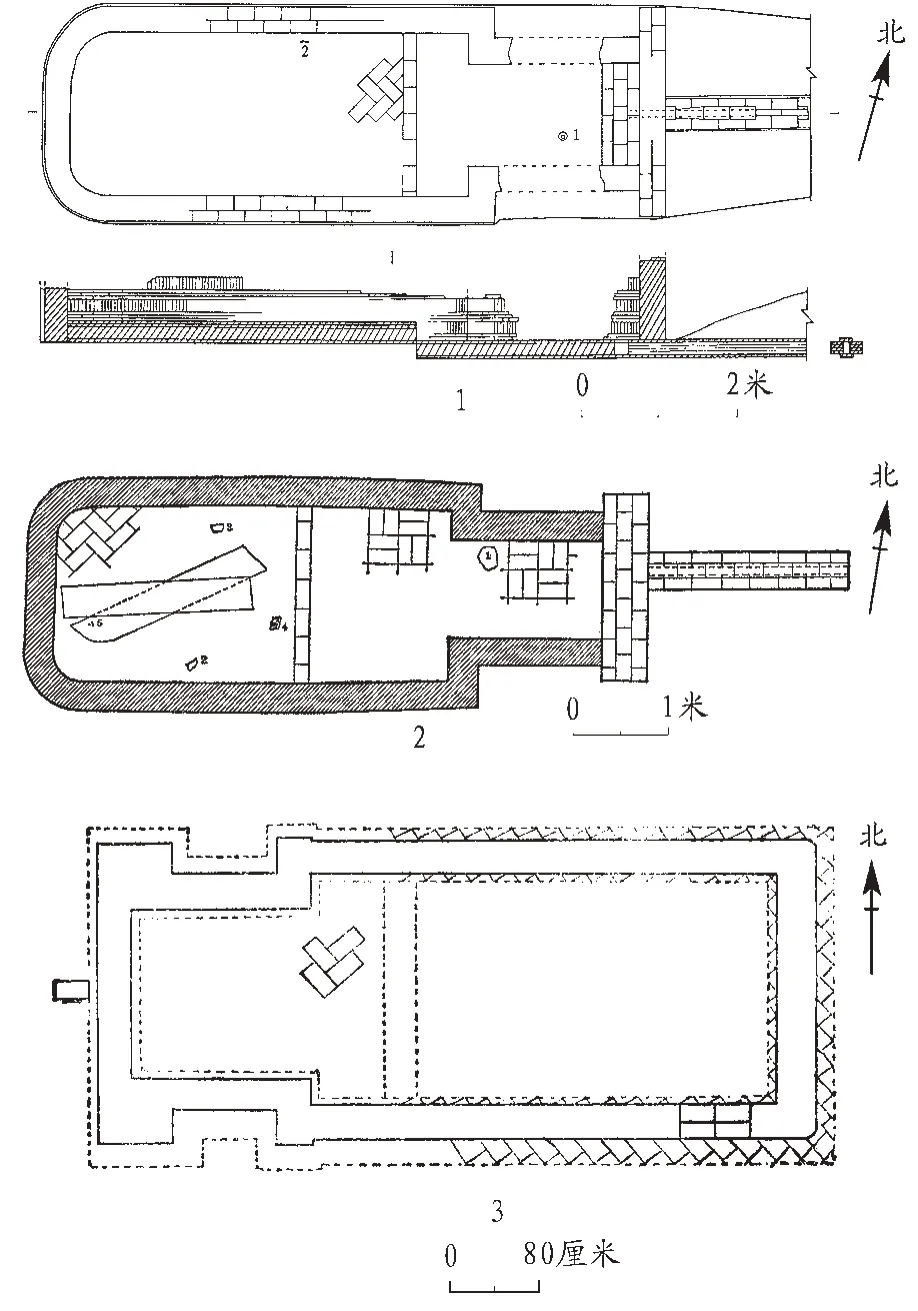

2011—2019年间,安徽省文物考古研究所、淮南市博物馆、寿县文物局等文物部门在淮南地区陆续清理了四座南北朝时期墓葬,分别为淮南唐山镇钱郢孜墓群M180、M370[4],以及位于寿县的淮南西客站M3 和定湖大道M49[5]。这四座墓葬的发现为淮南地区南北朝墓葬的初步研究提供了可能。下面简单介绍这四座墓的情况(图一)。

图一// 淮南地区新发现的四座南北朝时期墓葬

钱郢孜M180 为平面呈“凸”字形的单室砖墓,由墓道、甬道和墓室组成,通长13.6(其中墓道长5.14)、宽2.84、存深3.9 米。顶部不存。墓砖侧面模印有缠枝忍冬纹、龙纹,端面模印双乳钉忍冬纹和男侍从像等。部分墓砖侧面有“正光二年田宁陵墓”铭文。出土石器10 件,包括动物俑、武士俑、女立俑等;瓷器7 件,均为瓷碗;另有五铢钱2枚。

钱郢孜M370 为平面呈“凸”字形的单室砖墓,由墓道、甬道和墓室组成,通长9.96(其中墓道长3.44)、宽2.84、残高2.04 米。顶部不存。墓砖侧面模印有圆环形忍冬纹、青龙纹、白虎纹、缠枝忍冬纹,端面模印方格对称忍冬纹、宝瓶莲纹和双乳钉忍冬纹等。出土陶器有罐1、执剑仪仗俑2、执盾仪仗俑2、蹲坐俑1、伎乐俑1、侧卧半身俑1、人首鸟身俑1、兽首鸟身俑1、跪拜俑1、鞍马1、牛1件,出土瓷器有莲瓣纹瓷罐1、瓷碗3 件,铜器有五铢钱和“常平五铢”各一枚。

定湖大道M49 为平面呈“凸”字形的单室砖墓,由墓门、甬道和墓室组成,通长5.98、宽2.18、残高2 米。甬道为券顶,墓室顶部不存。墓砖侧面模印缠枝忍冬纹和龙纹,端面模印双乳钉五铢纹、人像纹和莲花纹。出土器物有瓷罐1 件(M49︰1)、四系瓷壶1 件(M49︰2)、瓷碗4 件(M49︰3、5、6、7)和瓷盏1件(M49︰4)。

淮南西客站M3 为平面呈“凸”字形的单室砖墓,由墓道、甬道和墓室组成,通长10.34(其中墓道长3.7)、宽2.6、残高3.28 米。墓室北部两角圆弧,墓顶已残。墓砖侧面模印缠枝忍冬纹,端面模印人像纹、莲花乳钉纹、莲花忍冬纹等图案。出土有多件石俑(M3︰1、2、4—11、18、23)、1 件陶俑(M3︰17)和若干件未辨器形的石器(M3︰3、12—16、19—21、25),瓷器有1 件瓷壶(M3︰22)和4 件瓷碗(M3︰24、26—28),还出土了4 枚“常平五铢”(M3︰29)。

安徽淮南地区南北朝墓葬出土瓷器

1.碗(钱郢孜M180︰9)

2.碗(钱郢孜M180︰11)

3.碗(钱郢孜M180︰10)

4.罐(定湖大道M49︰1)

5.盘口壶(定湖大道M49︰2)

6.罐(钱郢孜M370︰1)

7.壶(淮南西客站M3︰22)

可以作为补充资料的还有当地博物馆的部分藏品。淮南市博物馆藏的几件画像砖,题材包括忍冬纹、莲花纹、持刀武士、持盾武士、胡人与宝瓶莲、捧物侍女等,遗憾的是这些画像砖的出土地不详。馆内还藏有几件残破石俑,其中包括1984年4月合阜公路双谷堆段出土的石持盾武士俑。寿县博物馆也藏有几件南北朝时期的瓷器,尤其是一件青釉四系盖罐和一件青釉六系莲花纹罐较为典型,出土地都在寿县。

由此可见,淮南地区尤其是寿县及附近的谢家集区存在一批特征鲜明的南北朝时期墓葬。其特征包括:(1)平面为“凸”字形的单室砖墓;(2)墓室由花纹砖和画像砖砌成,墓砖纹饰题材相近;(3)随葬石俑或陶俑;(4)随葬罐、盘口壶、碗、盏等青瓷器而极少见陶容器。以上诸特征中蕴含不同来源的文化因素,下面尝试对墓葬中的南北朝文化因素进行分析。

二、墓葬中的南朝文化因素

淮南地区南北朝墓葬中的南朝文化因素主要表现在墓葬形制、墓砖纹饰、石俑、瓷器等方面。

平面呈“凸”字形的券顶单室砖墓是六朝墓常见形制,很少见于淮河以北。处于南北交界地带的淮南地区出现这种形制的墓葬,显然是受了南方六朝文化影响。就砖室尺寸而言,除淮南梁郢孜墓情况不明外,其他四座墓的长度大都在6~9 米,规模同于大中型南朝墓。南京燕子矶梁“辅国将军”墓(梁普通二年)[6]恰与钱郢孜M180(北魏正光二年)年代相同,皆为521年。“辅国将军”墓全长7.4 米,出土墓志记载墓主是当时世家豪族成员。钱郢孜M180 砖室部分长8 米多,较“辅国将军”墓规模更大,其建造必定耗资不少,墓主“田宁”的身份应当十分显赫。在两国交界地带,北魏政权的中上层阶级成员采用南朝流行的墓葬形制,南方文化的影响力由此可见一斑。这一现象恐怕与此前东晋南朝长期控制淮南地区留下的历史传统不无关系。

墓室后部的两处细节值得注意。其一,燕子矶梁“辅国将军”墓的墓室后壁同南朝诸多大中型墓葬一样,向外弧凸,而淮南地区这几座墓的墓室后壁皆平直。其二,淮南西客站M3 的墓室后部两隅呈圆角,而其他几座墓葬的后部两隅均为直角。这种四壁平直、后部两隅圆弧的墓例还见于江苏南京雨花台区M84[7]、扬州邗江M1[8]和常州褚家塘墓[9]。从现场照片来看,淮南西客站M3的后壁有起券的现象;扬州邗江M1 墓室的前部为券顶,后部略作穹窿顶,在距离墓底2 米处起券;常州褚家塘墓的顶部结构亦为穹隆顶,墓室平面呈长方形,左右壁平行且均与后壁呈直角相接,然而后壁外侧的两转角处外弧(图二)。

图二// 墓室后部两隅圆弧的南朝墓

南朝中小型墓葬的墓壁大多平直,墓顶通常为券顶,少数为叠涩顶。而南朝大中型墓葬通常后壁明显外弧,往往墓室中部为券顶、(前)后部为穹窿顶,如浙江余杭小横山东晋南朝墓中的大型墓[10];江苏镇江丹阳胡桥吴家村墓的墓室四壁平直,但四隅抹角使墓室平面呈八边形,顶部为穹窿顶[11];南京西善桥油坊村南朝大墓的平面甚至呈椭圆形[12]。笔者推测,淮南西客站M3 这种墓壁平直、后壁转角圆弧的形制,可能是中型墓向更高级墓葬形制靠拢的一种折中选择:通过后壁两角外弧的方式,在长度不到6 米的墓室建造前部为券顶、后部为穹窿顶的结构。当然,这一推论还需要更多的材料来证实。但从另一方面来说,这几座分散各地却形制相似的墓葬,暗示淮南西客站M3 与长江下游南朝墓之间存在较强的联系。

使用花纹砖和画像砖砌筑墓室也是六朝墓葬的典型特征。画像砖和花纹砖在北朝墓中偶有发现,但总体来看并不流行。淮南地区这几座墓的大部分墓砖纹饰都能在南方其他地区找到类似题材,尤其是钱郢孜M180 和定湖大道M49 墓砖中的侧面人像,分明是南朝士大夫形象,与南京贾家凹南朝墓[13]的墓砖纹饰相近(图三)。淮南梁郢孜墓发现时,简报将其定为南朝墓,未曾引起争议。然而钱郢孜M180 的发现却引出另一种可能性——在南北朝政权交界地带,即便是墓葬形制和随葬品都表现出南朝文化因素的墓葬,也有可能为北朝墓。新发现的这四座墓说明画像砖和花纹砖的使用在淮南地区已经成为区域性特点,政权更迭在短期内未断绝其文化传统。

图三// 侧面人像画像砖

随葬石质明器是南京地区许多南朝大中型墓葬的特点。刘宋时期的墓葬可能已经开始随葬石人,南齐时增加了石马,而梁、陈时期墓葬中随葬石人、石马和石镇墓兽(有的报告称石猪、穷奇或石兽)的现象尤为突出。南京地区随葬石质明器的南朝墓,绝大多数长度在7 米以上,甚至不乏10 米以上的大墓。据笔者已搜集的资料,南京地区南朝墓葬中出土石人、石马和石镇墓兽的情况如表一。

表一// 南京地区南朝墓出土石俑、石马、石镇墓兽的情况

淮南地区的五座南北朝墓中有三座墓出土了石明器。从造型上看,钱郢孜M180 出土石器几乎完全仿自南京地区南朝墓。几件身量较矮小、不露脚的石俑(M180︰2、3、4、17、18)(图四)与南京地区南朝墓中流行的陶俑类似,石马(M180︰1)与南京地区南朝墓中发现的几件石马造型相近,石镇墓兽(M180︰5)与南朝墓中发现的所谓石猪、穷奇、石兽的形象也基本一致(图五)。

图四// 钱郢孜M180出土石人

图五// 石马、石镇墓兽

北朝墓葬中出土的瓷器究竟是北方本土烧造还是由南方传入,这一问题至今仍无定论。谢明良、韦正、刘未等学者的研究对于认识淮南地区南北朝墓葬出土瓷器的产地具有重要的参考意义[37]。综合有关学者的观点,笔者认为,淮南地区出土的南北朝时期瓷器可能大多来自南方,主要为洪州窑和岳州窑(湘阴窑)的产品。

淮南梁郢孜墓出土的素面瓷罐、短束颈盘口壶和带桥形系的盘口壶,以及钱郢孜M180 出土的几件敞口、斜弧腹、饼足的瓷碗,都是南朝梁墓中常见的器型。而钱郢孜M180 出土瓷碗的釉色青黄(M180︰9,彩插一〇︰1),部分瓷碗的釉完全脱落。有的碗内底有三个支钉痕(M180︰11,彩插一〇︰2),或者粘有垫块(M180︰10,彩插一〇︰3)。从瓷碗的造型、釉色和烧造工艺来看,这些瓷碗与南朝中晚期洪州窑出土的瓷碗基本一致[38]。

刘未指出淮南博物馆馆藏的一件颈部饰有两周凸弦纹的四桥系盘口壶,以及安徽池州团湖村出土的一件青釉刻花六系盖罐是岳州窑产品[39]。南北朝时期这两类器物的流行范围很广,在淮南地区也有一定数量的发现。除了上面提到的淮南市博物馆藏的盘口壶外,定湖大道M49 还出土了一件刻画莲瓣纹的瓷罐(M49︰1,彩插一〇︰4)和一件长束颈饰两周凸弦纹、肩部饰桥形系的盘口壶(M49︰2,彩插一〇︰5),皆施釉至腹部,釉色淡青,透明晶莹,符合南朝时期岳州窑产品的特征。

综上,淮南地区南北朝墓的南方文化因素包括:(1)平面呈“凸”字形的单室砖墓;(2)墓室后部起券筑成穹窿顶;(3)使用画像砖和花纹砖砌筑墓室,尤其是模印在墓砖端面的侧面人物像;(4)随葬石人、石马与石镇墓兽;(5)随葬来自南方窑场的瓷器。

三、墓葬所反映的南北文化交融

除墓砖和铜钱的铭文外,淮南地区南北朝墓葬中直接表现的北朝文化因素大约只有钱郢孜M370 出土的三类陶俑(图六):一是背部扁平的文吏俑和武士俑,北魏以降在北方地区广泛流行,如河南洛阳北魏正光三年(522年)郭定兴墓[40]出土文吏俑和武士俑的背部皆扁平;二是动作各异的奴仆俑,亦常见于北朝墓中;三是四肢着地的跪拜俑[41],类似的跪拜俑在洛阳东汉墓中已经出现[42],北朝和隋代[43]仍较少见,唐宋时期流行于关中地区、山西、河北、四川、湖北、江西等地[44]。

图六// 钱郢孜M370中的北朝文化因素

此时北朝文化因素在墓葬中的表现虽是次要的,却逐渐与南朝文化融合,并催生了新的文化因素。淮南地区南北朝墓葬中的南北文化融合主要表现在:(1)具有北朝艺术特征的画像砖,(2)石武士俑,(3)千秋、万岁陶俑,(4)石跪拜俑,(5)来自北方或本地窑口的瓷器。

南北朝时期画像砖主要流行于南方地区[45],然而淮南地区南北朝墓的部分墓砖纹饰和画像题材却具有北朝艺术特征(图七)。淮南市博物馆收藏的南北朝画像砖,有的在端面模印身着胡服、腹部微腆的侧面人像;还有的在平面模印两朵正视十瓣莲花,莲花外各有一圈联珠纹。一般认为联珠纹是来自波斯的域外文化因素,在南朝画像砖中并不多见,却流行于北朝佛教艺术。淮南西客站M3 画像砖模印正面仪仗人物,人物的服装和姿态与北朝晚期至隋初的门吏俑或仪仗如出一辙(图八)。

图七// 淮南市博物馆藏具有北朝艺术特征的画像砖

图八// 正面仪仗人物形象与门吏俑之比较

钱郢孜M180 和淮南西客站M3 虽然出土了南朝墓葬流行的石俑,但部分石俑(M180︰6、8)所表现的题材却是北朝墓葬中经常出现的武士形象。淮南西客站M3出土的石俑(M3︰1、4、5、6、23),身量较高、腹部凸出,手臂和两足的轮廓十分明显,与此前流行的南朝石俑造型大相径庭(图九)。这几件石俑的一个重要特征是人物足下有长方形底板。南方流行的石俑和陶俑通常身量较矮,且人物的下装大多呈圆台状,一般不需要底板来提高俑的稳度。南北朝墓葬中也甚少发现如淮南西客站M3 这般的带长方形底板的石俑。本文推测,这类石俑应当是综合了南朝墓葬随葬石俑的传统与北朝陶俑高壮造型而产生的新型文化因素。

图九// 淮南地区南北朝墓葬出土石俑

钱郢孜M370 出土的千秋、万岁俑(M370︰9、12)是南北方文化融合的重要见证。千秋、万岁是东晋南朝画像砖的重要题材,也出现在北朝壁画、墓志、棺画上。有研究者总结,南朝画像砖上的千秋、万岁均为一人首鸟身,一兽首鸟身;而北朝的千秋、万岁形象除了与南朝相同的组合外,也有男、女人首鸟身成组配对的情况[46]。两种组合的千秋、万岁都有榜题佐证。河南邓县彩色画像砖墓中的一件画像砖,人首鸟身旁有“千秋”二字,兽首鸟身旁有“万岁”二字。朝鲜德兴里高句丽壁画墓的天井西壁,男相人首鸟身旁有榜题“千秋之象”,女相人首鸟身旁有榜题“万岁之象”[47]。钱郢孜M370 发现的人首鸟身俑(图一〇︰1、2)和兽首鸟身俑(图一〇︰3)与邓县彩色画像砖上的千秋、万岁形象基本一致,其为千秋、万岁俑是可以肯定的。

千秋、万岁形象在东晋南朝墓葬中的主要表现形式是二维图像,而钱郢孜M370 出土陶质的千秋、万岁俑,顺应了北朝晚期墓葬神煞俑逐渐流行的趋势[48]。此前发现最早的千秋、万岁俑出自安徽合肥杏花村隋墓,分别是男、女相人首鸟身的造型(图一〇︰5、6),延续了北朝传统。合肥杏花村隋墓的简报根据墓志提供的信息,推断该墓的年代为隋开皇六年(586年),应当没有问题。钱郢孜M370 出土的“常平五铢”在北齐灭亡之后仍然流行了一段时间,直到隋开皇五年(585年)正月方才废止[49]。故钱郢孜M370 的年代下限应为隋开皇五年,早于合肥杏花村隋墓。换言之,这或许是迄今为止发现的年代最早的千秋、万岁俑,并且很可能是目前已发现的唯一一对人首鸟身和兽首鸟身组合陶俑,对于探讨千秋、万岁形象的流变具有重要意义。

图一〇// 千秋、万岁俑和画像砖

钱郢孜M370 的千秋、万岁陶俑拉开了隋唐以降墓葬中流行千秋、万岁俑的序幕。值得注意的是,M370 的千秋俑双手合十,这一特征区别于东晋南朝画像砖中的千秋形象,而接近佛教艺术中的迦陵频伽形象。可见时人对千秋与迦陵频伽形象的异同认知模糊,佛教形象或多或少地影响了传统丧葬艺术的表达。隋唐以后,不仅双手合十的千秋俑不再出现,人首鸟身和兽首鸟身的组合也被淘汰了。唐宋时期墓葬中出土的千秋、万岁皆为人首鸟身造型,一般为男女成对出现[50]。

钱郢孜M370 的跪拜俑(M370︰10)与山东淄博武平四年(573年)崔博墓出土陶跪拜俑(M12︰4)造型相近。就目前的考古发现来看,这种造型的陶俑主要流行于北方地区,南方很少见,因而可以视为一种北方文化因素。而淮南西客站M3出土的石跪拜俑(M3︰2),整体造型与钱郢孜跪拜俑M370︰10 类似,虽然风化严重,但俑的头与身躯明显贴近底板,呈伏跪状。这件石跪拜俑应当是以南朝墓葬中随葬石器的传统方式来表现北方地区新流行的题材(图一一)。

图一一// 淮南西客站M3出土石跪拜俑(M3︰2)

淮南地区南北朝墓中的瓷器以来自南方的洪州窑和岳州窑为主,但也有部分瓷器可能为北方窑口或本地寿州窑的产品。

钱郢孜M370 所出青黄釉覆莲纹罐(M370︰1,彩插一〇︰6)可能出自北方窑口。此罐与淮南地区其他几件覆莲纹罐相比,有三处不同:第一,此罐的莲瓣装饰并非完全刻划而成,而是上部刻划,下部浮雕;第二,釉色明黄;第三,并非外撇的平底,而是饼状足。使用浮雕莲瓣装饰的瓷罐在东魏墓葬中即有发现,如河北磁县东魏茹茹公主墓(550年)出土的一件莲瓣纹瓷罐(标本270)[51],以及河南安阳东魏赵明度墓(536年)出土的几件青绿色瓷罐(M115︰2、3、4、5)[52]。北齐时似乎更流行色彩较明艳的莲瓣纹罐,如河南濮阳北齐李云墓(576年)的黄釉绿彩四系罐[53]、河南安阳北齐范粹墓(575年)的三系白瓷绿彩罐和四系乳白瓷罐[54]、河北平山北齐崔昂墓(566年/588年)的黄绿釉四系罐[55]。茹茹公主墓所出瓷罐为平底,赵明度墓所出瓷罐既有平底也有饼状足,而上述几座北齐墓出土的莲瓣纹瓷罐皆为饼状足。钱郢孜M370 所出的莲瓣纹罐从各方面来看都更接近北齐时期的几件瓷罐。

谢明良和刘未等学者认为以上北齐墓葬中的这类罐属于北方生产的釉陶[56]。造型略有区别,但从釉色上与M370︰1 最接近的可能是河北磁县东槐树村北齐武平七年(576年)高润墓出土的一件青釉盖罐,《中国出土瓷器全集》河北卷将此罐定为北方地区青瓷产品[57]。本文无意讨论釉陶与瓷器的区别,但就笔者所见,这类色彩明艳、釉质凝厚光润的莲瓣纹罐似乎未曾在南朝墓中出现。

此外,淮南西客站M3 出土的瓷壶(M3︰22,彩插一〇︰7)应当是早期寿州窑模仿南方瓷器的产品。6世纪中晚期岳州窑的瓷盘口壶有下腹外撇、纵向泥条系、刻划莲瓣纹、施釉至腹等特征[58]。这类岳州窑瓷壶在北朝墓中时有发现。淮南西客站M3 的瓷壶(M3︰22)在造型上与西安北魏韦乾墓(534年)的瓷壶(M5︰1)基本一致[59],然而深绿的釉色与合肥隋开皇三年墓[60]和合肥杏花村隋墓[61]出土的瓷壶接近,明显不是来自岳州窑,而更接近隋代寿州窑的产品。

四、墓葬的年代与意义

根据以上分析,梁郢孜墓、钱郢孜M180 和定湖大道M49 表现出明显的南朝文化特征,而钱郢孜M370 和淮南西客站M3 则更多地呈现出南北文化融合的现象。为了进一步判定墓葬年代,我们有必要结合历史背景进行分析。

自晋室南渡到隋统一全国,淮南地区所属政权的更迭十分频繁,主要集中在两个时期。第一期为3世纪初至4世纪后半叶,东晋在这一地区先后与后赵、前燕反复拉锯,但371年以后淮南地区基本稳定地属于南方政权。第二期即整个6世纪,这百年里南北朝政权在寿县一带的更迭又可分为六个阶段:第一阶段为500—526年,共26年,淮南地区掌握在北魏政权手中;第二阶段为526—549年,共23年,梁从北魏手中重新夺回淮南地区;第三阶段为549—573年,共24年,淮南地区先后归属于东魏、北齐;第四阶段为573—579年,共6年,南朝陈通过“太建北伐”短暂地控制了淮南地区;第五阶段为579—581年,共2年,北周暂时从陈手中夺得了淮南地区的控制权;第六阶段为581—588年,共7年,隋代北周后,在淮南地区设立寿州,并将此地作为南下对陈战争的一个重要据点。

从549年至隋统一全国,约四十年间,除了陈控制下的六年外,淮南地区都处于北方政权的统治之下。因此,笔者认为可以549年为界将6世纪分为前后两段。在前段,淮南地区先后处于北魏和梁的统治之下。由于北魏迁洛后深入学习南朝文化,加上淮南地区曾长期处于东晋南朝的疆域之内,这五十年间的淮南地区南北朝墓葬表现出明显的南朝文化特征。549年以后,北齐在淮南地区建立了稳定的统治,在墓葬中不仅表现为随葬常平五铢,更体现在北朝文化因素逐渐突出,呈现出南北文化因素融合的现象,钱郢孜M370 和淮南西客站M3应属于这一历史阶段。

表二// 东晋至隋统一期间寿春(寿阳)政权归属的更迭

下面尝试对淮南地区已发现的五座南北朝时期墓葬的年代和政权归属作进一步的推定。

首先,钱郢孜M180 出土墓砖有“正光二年”纪年铭文,且墓葬形制和随葬品都与南朝梁普通二年墓相近,可以明确墓葬的年代在北魏正光二年或稍晚。

其次,钱郢孜M370 和淮南西客站M3 出土了常平五铢。根据文献记载,常平五铢的通行时间在北齐天保四年至隋开皇五年,因此两座墓的年代应该在553—585年。如上文所述,M370 出土的陶俑和瓷罐几乎都能在6世纪六七十年代的北齐墓中找到相似的例子,因此M370 很有可能也是一座570年前后的北齐墓。

淮南西客站M3 与钱郢孜M370 的年代不会相距太远。与淮南地区其他三座南北朝时期墓葬相比,这两座墓表现出更多的共性:一是人物俑皆为平背,二是都有跪拜俑,三是都出土了陶俑,四是都随葬常平五铢。但这两座墓也存在明显的差异:前者出土俑的材质绝大多数为石质,而后者只出土陶俑;两墓所出瓷器的造型、釉色也有很大差别。短时间内发生这样大的墓葬文化转变,很可能是政权归属变化带来的结果。549年后淮南地区的政权归属发生的变动有三次,一次是从北齐到陈,一次是从陈到北周,一次是隋代北周。由于钱郢孜M370 是北齐墓的可能性最大,那么淮南西客站M3 有可能是陈墓、北周墓或隋墓。笔者认为其为陈墓的可能性最大,因为淮南西客站M3 墓室后壁两隅呈弧形的形制和出土石俑的特征,都说明该墓与南朝文化的联系更密切。其为隋墓的可能性次之,墓葬中的寿州窑早期产品和带底板的石人俑都是隋墓中比较常见的。其为北周墓的可能性最小,淮南地区距离北周的政治核心区较远,在短时间内北周的文化大概很难对淮南地区的墓葬文化产生如此大的影响。

最后,梁郢孜墓和定湖大道M49 的年代应在6世纪前半叶,这两座墓的墓葬形制和随葬品与钱郢孜M180 呈现出较高的一致性,可能为北魏墓或梁墓。

总的来看,淮南地区的这五座南北朝墓葬既反映出当地社会经济力量的恢复,又表现出文化上的包容与创新。这一现象的深层原因是淮南地区在南北方实现统一的历史进程中的重要战略地位。

清人顾祖禹曾在《读史方舆纪要》中记录了古人对寿州之重要性的论述:

伏滔著《正淮论》曰:“寿阳东连三吴之富,南引荆、汝之利。北接梁、宋,平途不过七百;西援陈、许,水陆不出千里。外有江、湖之阻,内有淮、淝之固。龙泉之陂,良田万顷;舒、六之贡,利尽蛮越。”是也。齐高帝谓:“寿春贼之所冲,宜深为之备。”北魏源怀言:“寿春去建康不过七百里,乘舟藉水,倏忽可至。”……南北朝时,寿春皆为重镇。隋欲并陈,亦先屯重兵于此。[72]

魏晋南北朝时期,淮南地区的战略意义不容忽视。一方面,它的地理位置特殊,可以汇聚来自四面八方的资源;另一方面,它本身既有良好的水利设施和土地条件,可以作为发展生产的基础,又有淮河和淝水作为天然屏障,因而成为兵家必争之地。寿春作为南北交界地带的军事重镇,任何一方夺得此地,对另一方来说都是巨大的威胁;而任何一方政权想要灭掉另一方,又不得不首先控制住此地。

实现统一的进程必然伴随着淮南地区历史地位的上升,因此该地区在西晋统一前后出现了一批规模较大的墓葬。东晋至南朝前期,南方政权虽曾在较长时间里控制了淮南地区,但始终没有能力实现统一。由于距离政权核心地带并不算近,加上北方政权频频来犯,此时淮南地区的实力处于衰落阶段,故而暂无相关的墓葬发现。然而南北朝晚期,南北方政权的形势发生了变化。尤其是北朝政权在淮南地区实现稳定统治后,不再一味掠夺资源、破坏生产,而是努力发展社会经济,这反映出北方政权实现统一的决心。

(附记:本文写作过程中,得到来自淮南市博物馆和寿县博物馆的支持和帮助,在此致谢!)