传统制造企业数字化转型过程的价值创造

蓝文永 黄香华 俞康慧

【摘要】数字化转型对传统企业的生存和发展意义非凡。本文采用单案例研究法, 基于海康威视数字化转型实践, 将研究问题聚焦于数字化转型过程的具体实施策略, 并对价值创造的影响进行探索性分析。研究发现: 企业数字化转型过程将生产、 服务、 创新流程数字化升级为“数字化生产—数字化服务—数字化创新”, 分别实现柔性生产、 满足用户需求以及促进开放创新;数字化转型过程提升组织绩效、 創造用户价值、 实现业务创新, 三方面共同实现企业价值创造。

【关键词】数字化转型;价值创造;数字技术;海康威视

【中图分类号】 F273.1 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)07-0135-7

一、 引言

在数字化经济发展和第四次工业革命的推动下, 数字化转型已经成为企业变革的重要方式。2022年, 中国信息通信研究院在《中国数字经济发展报告》中指出: 深化制造业数字化转型升级是做大做强我国经济的关键举措。我国产业数字化转型持续向纵深加速发展, 2021年产业数字化规模达37万亿元, 占数字经济比重超80%。可见, 数字化转型将推进制造业向智能制造转变, 实现产业升级。

面对数字化的强烈冲击, 众多制造企业选择采用数字化转型的方式对产业进行升级, 以增强应对外部风险的能力, 提升企业竞争优势。数字化转型能够促进制造企业生产设施智能升级, 实现信息的有效反馈, 推动资源的高效整合, 提升组织敏捷性, 打造数据驱动的高效经营管理体系。数字化转型从生产、 管理、 创新等多方面共同促进企业价值创造, 同时存在投入高、 风险大、 效果欠佳等问题。但2021年埃森哲在《中国企业数字化转型指数研究》中指出, 只有16%的企业数字化转型取得了显著成效。因此, 探索数字化转型过程中的价值创造至关重要。

现有研究重点关注的是数字化转型的动因及其为企业带来的价值, 而忽视了传统企业在数字化转型过程中的具体实施策略, 也未对数字化转型过程中传统企业的运作机理进行详细讨论。本文基于数字化转型过程, 对生产、 服务、 创新流程方面的数字化革新进行分析, 探究数字化转型过程的价值创造机理和效果, 本文研究结论对于制造企业数字化转型和价值创造具有重要意义。

二、 研究综述

(一)数字化转型相关研究

数字化转型研究具有较强的跨学科特性, 从最开始的注重数字技术延伸到涉及企业战略、 商业模式、 组织结构等全方位的变革(严子淳等, 2021)。企业通过数字技术进行组织变革, 利用组织学习改进和提高数字化转型能力、 变革组织结构和重塑商业模式(云乐鑫等,2022), 推动数字化转型进而获取竞争优势。关于制造企业数字化转型过程的研究则从多角度展开。一方面, 从组织学习、 企业家精神、 文化角度探究数字化转型。云乐鑫等(2022)从组织学习角度, 将数字化转型划分为业务线上化、 业务数字化、 内部整体智能化、 开放化四阶段。陈同扬等(2022)提出了“文化重塑—管理赋能—战略转型”的发展路径。另一方面, 从数字资源利用与能力构建角度解构数字化转型过程。张媛等(2022)提出, 企业在内外部资源协调共享的前提下, 通过整合资源形成信息化能力、 数字化运营能力、 数字生态合作能力, 最终实现产品价值创造到数字价值创造的跃迁。

(二)企业价值创造相关研究

价值创造是指企业为满足目标顾客需求而开展的研发设计、 生产制造、 销售服务等一系列经营活动, 该活动强调价值创造的资源基础、 价值创造的主体、 价值创造的一系列活动过程和价值创造的结果(孙新波等,2021;田高良和张晓涛,2022)。从资源角度来看, 作为企业价值创造重要来源的数据资源具有无限拓展性和可再生性(Zeng和Glaister,2018)。从过程角度来看, 价值创造是企业从简单的产品制造活动到与顾客等利益相关者共同创造价值的过程。从成果角度来看, 衡量企业价值创造的成果从关注企业业绩的获取延伸到关注用户体验价值、 员工价值等利益相关者价值的获取。

(三)数字化转型对企业价值创造的影响研究

随着数字化转型成为学术热点, 数字化转型下的价值创造问题也备受关注。基于价值创造视角, 数字化转型是企业改变设计、 研发、 生产及运营等价值创造环节, 实现与利益相关者共创价值的过程(Amit和Han,2017)。一方面, 数字化转型特征给价值创造环节带来根本性改变。徐宗本等(2014)提出, 数据作为转型的“基石”, 具有无边界分布、 动态演变和多模态复杂关联的基本特征。基于组织动态能力理论, 从资本生产率和业务增长两个角度阐释大数据分析如何影响企业价值创造(Chen 等, 2015)。另一方面, 制造企业在数字化转型过程中与利益相关者的关系、 组织外部价值链上的结构和效率成为研究要点。值得注意的是, 组织间更丰富的价值要素、 更多元的价值关系及更频繁的价值互动都是由数字红利带来的, 通过“价值网”以更加多样的形式共同创造价值, 组织也在数字化转型过程中持续不断地交互, 从而提升价值创造的效率(陈凯华等,2020)。

(四)文献述评

由于研究语境相对较新, 数字化转型下价值创造的相关研究多为基于理论演绎的评述性文章(孙新波等,2021), 聚焦数据资源在价值创造中的作用(Zeng和Glaister,2018)、 数字价值创造模式分类(谢卫红, 2020)、 云经济时代产业组织的价值创造机制(金帆, 2014)等, 但基于企业数据和实践洞察的定量及定性研究尚处于起步阶段。因此, 需要深入研究企业案例, 进一步探究数字化转型的过程和效果, 以深化数字化转型与价值创造的相关研究。

综上所述, 数字化转型不仅要关注企业的数字技术发展, 还要关注其对企业内部生产流程、 创新模式的改进, 以及对外部与用户、 利益相关者的交互, 多角度探究数字化转型的过程。同时, 要从多角度评估对企业价值创造的影响。基于此, 本文试图解决以下两个问题: 第一, 企业数字化转型的具体过程如何, 实施了哪些策略; 第二, 数字化转型过程与企业价值创造之间存在怎样的影响机理以及其如何影响企业价值创造效果。

三、 研究设计

(一)公司简介与案例选择

2001年, 杭州海康威视数字技术股份有限公司(简称“海康威视”)成立, 并于2010年在深圳证券交易所上市(股票代码:002415)。该公司为一家专注于技术创新的科技公司, 主要经营业务为制造与销售数字视频监控系统、 安防设备、 物联网设备等, 现有智能家居、 移动机器人、 汽车电子等8个创新业务。基于创新的管理模式, 公司曾荣获“2021长青奖可持续发展创新奖”、 连续四年位于a&s《安全自动化》杂志公布的“全球安防五十强”榜单首位。

在案例选择上, 遵循匹配度和启发性原则, 本文选取具有启发性的单个案例进行深入研究和梳理, 研究结论具有普适性。选择海康威视这一数字化转型成功的传统制造企业作为研究对象的主要原因如下: 第一, 海康威视是全球安防行业龙头企业, 具有较强的创新能力和良好的经营业绩, 是制造企业数字化转型的先驱与范本。在安防智能化时代下, 海康威视致力于技术创新并且将智能物联作为企业战略, 该案例企业代表性较强。第二, 海康威视从2016年开始为数字化转型打基础, 投入近百亿元, 花费了大量的研发精力构建并完善数字基础设施。在2018年, 公司正式转变为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。数字化转型后, 企业整体营业收入大幅上升, 积极开展创新活动并设立了许多创新业务, 其数字化转型经验丰富、 成果显著。因此, 研究分析海康威视数字化转型的历程能够为同行业其他企业提供经验借鉴, 具有一定的启发性。

(二)研究方法

本文采用纵向探索性案例研究, 主要基于以下考虑: 第一, 本文的研究重点是传统制造企业数字化转型的实施过程及其对企业价值创造的影响。探索性案例研究有助于深入探究“为何”和“如何”背后的理论逻辑, 有助于深入考察传统制造企业价值创造机理, 总结和揭示现象背后的因果机制。第二, 相比于多案例研究, 单案例研究的对象通常是不寻常的、 极端的个案(Eisenhardt和Graebner,2007), 这对于展现现象随时间变化的过程、 深入分析和讨论关键问题、 提炼出问题的本质和内在机理更为有利(Yin,1994)。第三, 纵向探索性案例研究的整体连贯性和动态性能突出传统制造企业数字化转型的具体实施路径过程和结果, 便于探究数字化转型对企业价值创造的影响。

(三)数据收集

本文主要通过官网、 微信公众号、 视频采访、 学术资料等方式收集数据, 以二手数据为主。具体包括: ①官方资料, 如企业年报、 投资者关系活动记录表、 地方杂志等; ②企业专利、 论文和专著, 相关专利、 专著通常以部门为发表单位, 可在知网等学术数据库进行检索; ③当前有关案例企业的论文和网络上的相关报道, 共计1054篇; ④案例企业的数字技术信息, 来源为海康威视官方网站; ⑤案例企业及其供应商的相关视频及采访报道。多渠道信息来源确保了数据的充裕性, 使得案例研究能够顺利开展。

四、 案例分析

价值创造就是企业通过识别价值、 获取价值、 利用资源组织活动创造价值, 实现价值向企业内传输的过程。首先, 通过分析海康威视2014~2021年的企业战略变革, 对转型特征、 企业核心行动进行梳理, 划分其数字化转型发展历程; 其次, 从数字化生产、 数字化服务、 数字化创新三个部分, 分析企业数字化转型过程中的价值创造机制; 最后, 探讨海康威视在数字化转型过程中的价值创造效果。具体如图1所示。

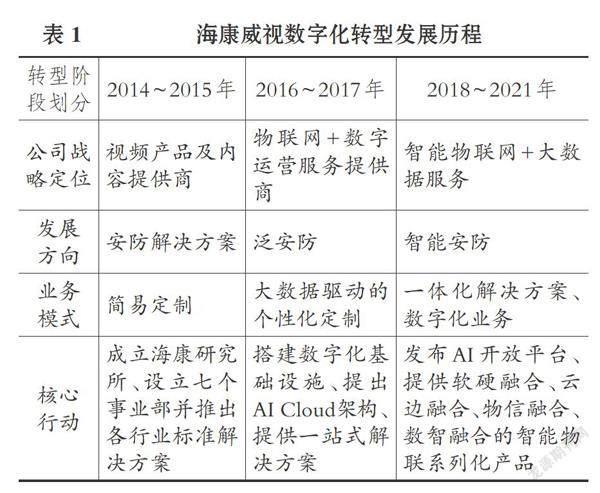

(一)海康威视数字化转型发展历程

海康威视不断探索数字化转型之路(发展历程见表1), 从传统综合性安防发展到提供“安防解决方案”再到“泛安防”, 不断丰富安防产品功能, 逐步与多领域融合, 此后向“智慧安防”方向发展, 建设便捷、 高效、 安心的智能世界。2014年, 公司开始提供安防解决方案, 从传统综合安防企业转变为视频产品及内容服务提供商, 根据产品、 技术特征以及不同行业终端用户的需求, 组建七个事业部, 向各行业提供标准解决方案。2015年, 公司首次推出深度智能产品, 由网络化、 高清化向智能化升级。与此同时, 安防行业朝着“数字化、 网络化、 智能化”的趋势发展。

在泛安防时代, 公司战略目标是成为以视频为核心的物联网解决方案提供商, 面向全球提供安防、 可视化管理与大数据服务。2016年, 公司为应对人工智能应用场景化、 碎片化以及用户需求落地难的问题, 实施了对内统一、 对外开放融合的策略。2017年, AI Cloud(立体化的智能服务体系)边缘节点、 边缘域、 云中心的三级架构被提出, 智能应用在云边融合的计算架构引领下发展。通过数字基础设施的全面构建, 为公司数字化转型做准备。

在智能安防时代, 公司于2018年通过数字化转型, 成为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务的供应商, 智能物联网(AIoT)指人工智能(AI)與物联网(IoT)的融合。智能互联产品将使现有产业结构改变, 现有产品和企业边界也会变得模糊, 全新的企业或行业边界由此诞生。对内, 公司变革重组组织架构, 所产生的三个国内业务群公共服务事业群(PBG)、 企事业事业群(EBG)、 中小企业事业群(SMBG)可为不同类型的市场和客户提供更有针对性的服务; 对外, 公司推行开放融合策略, 构建AI开放平台, 能够提供软硬融合、 云边融合的智能物联网产品及服务和物信融合、 数智融合的大数据平台产品及服务, 拓展系列创新业务。公司致力于提供个性化、 定制化、 高融合的物联网解决方案, 将智能物联落地的主战场转为智慧安防。

(二)数字化转型过程中的价值创造机制

数字化转型的根本驱动因素是内外部环境的变化。由于海康威视所处的安防行业技术变革较快, 外部消费者市场不断变化及内部运营有待改善, 在动态能力视角下, 公司利用资源整合能力、 学习能力对一系列流程进行数字化升级, 这一过程需要公司发挥探索能力主动去适应外界环境的变化。从双元能力理论视角来看, 公司需要探究如何合理利用开发、 精炼已有技术, 将技术与企业内部资源进行融合达到二者的平衡, 从而将数字技术运用于安防产品。由于数字技术具有破坏性属性, 数字化转型属于一种破坏性创新, 公司业务范围由原先制造视频监控设备变为物联网解决方案提供商, 那么公司是如何利用数字技术进行企业产品升级换代及服务范围扩大的呢?本文认为, 公司通过数字化生产、 数字化服务、 数字化创新来实现收入增加与利润率提高, 从而实现价值创造。

1. 数字化生产。

(1)柔性生产, 提升研发效率。2016年海康威视提出要成为物联网解决方案提供商, 将视音频编辑处理技术结合数字技术, 提供完全定制化的产品服务。实现定制化服务的前提是实现柔性生产, 关键是要推进构建统一软件研发体系, 主要涉及架构和组件两方面的构建: 一方面, 公司构建了AI Cloud架构, 分为边缘节点、 边缘域、 云中心三个层级, 提高了数据处理的速度、 敏感度, 为解决物联网的现实问题提供合理架构。另一方面, 公司采用组件开发模式, 组件式的软件可以更灵活地嵌入物理产品中, 减少重复性开发工作, 加快产品更新迭代速度, 实现产品智能化, 从而更好地提供定制化服务。总之, “架构+组件=产品”的产品研发模式, 为实现柔性生产提供了基础保障。AI Cloud架构完成了核心产品布局, 划分了各层产品的功能。由于组件可以灵活地嵌入物理产品中, 公司可以根据用户需求, 快速地将组件更新迭代嵌入指定产品中。目前, 公司有180多条SMT生产线、 40多条自动化组装线, 能够满足多品种、 小批量、 大规模定制的生产模式。

(2)软硬结合, 提高管理效能。数字平台的搭建使软件能嵌入硬件设施从而实现数字化生产。软硬结合是“软件+硬件=行业解决方案”的产品创新模式, 这一模式能提升产品壁垒, 从而提高公司管理效能。具体包括硬件和软件两方面的基础建设: 一方面, 海康威视硬件产品有21类, 包括数据感知、 视频存储、 数据分析等。硬件产品种类繁多, 每年销售的硬件设备型号数量已经达到27000多种。并且公司仍在大力发展计算服务器、 大数据服务器等重量级产品。另一方面, 软件产品开发基于统一开放平台(HEOP), 不仅支持算法或组件的容器化独立部署和灵活调度, 更是便于将软件嵌入硬件来升级产品功能, 降低集成过程成本, 大幅提升开发效率。2019年, 公司统一软件技术架构组件数量达1644个, 软件产品中组件复用率达到93%, 平均每个产品新增组件数仅为5个。总之, 基于硬件产品家族与软件产品家族, 公司面向客户提供各类产品解决方案, 具有软硬件融合优势。面对客户业务需求, 软件人员会同步输出硬件设备需求; 而根据已经开发出来的新型智能设备, 软件团队又会同步开发能够最大限度地体现硬件价值的应用软件。

2. 数字化服务。

(1)情景交融, 推动用户价值落地。情景交融即同一数字技术, 不同的创新主体根据不同需求能产生不同的创新结果, 这一点在安防行业尤为显著。由于安防场景多样化, 安防需求也存在差異。因此, 要满足不同行业的用户需求, 实现安防监控的场景化应用, 从而推动用户价值落地。海康威视倡导从场景出发定义产品, 具体分为场景分析、 场景设计、 场景应用三个环节。在场景分析环节, 考察用户的实际需求、 产品应用的环境特征; 在场景设计环节, 根据应用场景特征配置相应的硬件设施; 在场景应用环节, 根据业务需求搭配相应的软件和算法, 生产出贴合场景化的新产品。由于产品更具场景化特点, 因此在硬件的选配上因地制宜, 切合环境特点选取最佳硬件设备, 在软件的搭配上灵活调用, 根据业务需求搭配算法。公司根据应用场景分类已开发出的12个系列产品, 包括智慧社区、 智慧交通、 智慧教育等, 从而推出符合场景需求的产品和解决方案, 实现产品与场景的交融, 最终实现产品价值。

(2)解决用户痛点, 满足长尾需求。随着安防的广泛使用, 安防需求从视频监控升级到挖掘数据价值的需求, 并呈现碎片化特点。海康威视的SMBG主要针对中小端客户, 项目体量较小并且用户群体多, 这些零散的少量需求在需求曲线中形成尾部。

为了满足客户挖掘数据价值的需求, 海康威视以“AI+安防”为战略目标在发展。目前, 多数产品都在摄像头硬件上搭载了软件组件, 附带增值服务, 包括智能摄像头、 传感器等物联网设备。在满足基本安防需求的基础上, 利用智能算法进行数据清洗、 数据分析, 帮助企业进行精准营销、 监督生产管理、 赋能业务分析等, 为用户带来价值增值。海康威视针对SMBG打造了海康互联、 海康云商两个数字化平台, 以一站式的分场景服务满足用户需求, 助力经销商构建营销服务一体化体系。2021年SMBG营业收入达到134亿元, 较2020年同比增长了46.5%, 长尾需求的规模不可小觑。

3. 数字化创新。

(1)开放创新, 实现创新主体多元化。海康威视对PBG、 EBG、 SMBG这三个事业群分别设立了海康云远智能运用平台、 萤石开放平台、 AI开放平台等数字平台。这些数字平台助力企业开拓创新, 连接了用户、 经销商, 打通了创新渠道, 实现创新主体多元化。创新主体主要有两类, 分别是合作伙伴和用户群体。第一, 合作伙伴加入创新。在AI开放平台上, 设备厂商与技术服务公司可以通过平台相互协作, 各取所需, 共同开发满足用户需求的应用和服务。同时, 开放平台汇聚了各类企业, 这些企业可以运用平台数据联手合作伙伴, 共同开发。第二, 用户加入创新。针对用户, AI开放平台提供了不同程度的算法训练。对零基础入门用户, 提供一站式模型定制化服务, 帮助用户自主进行功能开发; 对有数据分析能力的用户, 提供丰富的算法仓库, 自动化分析挖掘能力, 帮助实现高效算法构建等。开放平台是实现开放创新的重要工具, 使得合作伙伴以及用户能够加入创新过程中。截至2021年底, AI开放平台服务企业用户超过8000家, 生成模型50000个, 累积落地项目4000个。数字平台的构建使得创新主体多元化, 任何企业的想法和需求都有机会在数字创新平台上实现。

(2)业务跨领域融合, 打破产业边界。传统安防正在走向“泛安防”生态圈, 逐步实现跨领域创新发展。海康威视基于对业务的理解与洞察, 向用户提供以视频联网与AI视觉感知技术为核心的产品和解决方案。安防产品已逐步拓展为涵盖智能监控、 报警、 楼宇对讲系统等适用于各类场景的全系列安全防范产品。

公司坚持走“先行业、 后技术”的路线, 向外进行调查, 深入到各行业场景, 了解行业的场景需求; 向内进行开发, 根据场景需求来配置已有产品、 设备, 并根据用户需求进一步开发、 完善产品技术, 提供综合解决方案。数字技术的嵌入使得传统安防发展成“泛安防”, 安防产品实现智能化。数字化转型带来了创新业务的红利, 助力企业进行跨行业融合, 企业业务进一步拓展到智能家居、 机器人等领域。2021年, 海康威视5个创新业务实现营业收入超过10亿元、 净利润为正。创新业务快速发展, 创新业务的营业收入占总收入的比重近20%, 在全公司的销售占比进一步提升, 企业正在逐步向多行业领域进攻。

(三)数字化转型过程中的价值创造效果

本文将海康威视数字化转型过程中的价值创造分为组织绩效、 用户价值、 业务融合三个方面, 采用财务绩效与非财务绩效进行分析。其中, 组织绩效包括研发效率、 营业收入、 销售毛利率指标, 用户价值通过产品赋能来实现, 业务融合通过创新业务收入指标来量化分析。

1. 提升组织绩效。

(1)提升研发效率。研发创新是海康威视关注的重点, 其研发投入资金在行业中名列前茅并逐年增长。从图2中可以看出, 公司研发投入金额与研发投入比重在2014 ~ 2021年出现显著的上升趋势, 其中2017年后上升趋势较2017年之前更为明显。2018年之前研发强度(研发投入占营业收入的比例)在7%左右, 2018年企业数字化转型后, 研发强度实现突破达到8.99%, 2020年增长至10.04%, 2021年研发强度为10.13%, 研发费用高达82.52億元。研发投入由2018年的44.83亿元增长至2021年的82.52亿元, 研发费用增长了0.84倍。相比竞争对手, 大华股份2021年研发投入为34.52亿元, 海康威视为其的2.39倍。当前阶段, 海康威视的研发强度基本保持在10%, 通过持续创新巩固市场地位, 为其在智能物联领域的发展奠定了坚实基础。

(2)提升盈利能力。海康威视与大华股份营业收入对比如表2所示。表2中, 海康威视的营业收入从2014年的172.33亿元增长到2021年的814.20亿元, 在8年内增长了3.72倍。公司营业收入增长率表现始终优于行业中值(见表3), 公司总体呈向上发展态势。在2016年和2020年, 公司营业收入增长率出现两次波动转折, 因此本文将公司发展历程分为三个阶段。

第一阶段为2014 ~ 2015年。此时整个安防行业处于快速发展阶段, 其中海康威视增长趋势尤为显著。第二阶段为2016 ~ 2020年。公司营业收入增长率呈现下降趋势, 走势与行业中值基本一致。由于行业受到新兴市场经济体调整和转型的影响, 2016年海康威视营业收入增长率为26.32%, 虽依然保持正增长, 但营业收入增长幅度明显下降。2018 ~ 2019年营业收入增长率低于行业均值, 主要原因是2019年海康威视被美国商务部列入实体清单正式生效, 不确定性风险上升。第三阶段为2020 ~ 2021年。公司营业收入增长趋势反弹, 超过行业均值。即便是在2020年疫情下公司也能够逆势增长, 特别是2021年营业收入增长率达到28.21%。原因是总营业收入中创新业务贡献了122.7亿元, 占总营业收入的15%, 若剔除创新业务, 公司主业产品及服务的营业收入增长率仅为21%。

(3)提升销售毛利率。销售毛利率体现企业核心竞争力, 是衡量盈利能力的重要指标之一。表4 为海康威视销售毛利率与行业对比, 从总体上来看, 海康威视销售毛利率一直高于大华股份和行业均值。结合表4, 本文以2017年作为时间节点, 将公司销售毛利率情况分为两个阶段。

第一阶段为2014 ~ 2016年。销售毛利率基本与行业中值相等。2016年公司战略为成为物联网解决方案提供商, 提供“一站式”的整体解决方案。由于当前阶段下这一战略优势还未显现, 因此公司销售毛利率与行业水平基本持平。第二阶段为2017 ~ 2021年。从2017年起海康威视销售毛利率超过行业均值, 并呈现缓慢上升趋势。此阶段下公司销售毛利率高于行业中值约3% ~ 8%, 并逐渐与之拉开差距。2020年销售毛利率为46.53%, 是史上最高值, 公司数字化转型优势逐渐显现出来。总的来看, 海康威视销售毛利率的显著增长变化发生在2017年, 基本与数字化转型的时间节点一致。此外, 销售毛利率一直比同行业大华股份高。在数字化转型后, 公司毛利率呈稳定增长趋势, 持续表现优于竞争对手, 并且在行业中处于领先地位。

2. 创造用户价值。用户价值是需求被满足后的主观感受, 是使用产品或体验服务后的获得感和满足感的抽象表达(江积海和刘芮,2019)。海康威视为了满足碎片化的长尾需求并解决安防行业应用场景化的痛点, 通过改变软件与硬件的组合, 满足不同用户的个性化需求, 增加产品的灵活性。用户借助公司提供的开放数字平台自主实现基本算法训练。因此, 海康威视数字化转型能够提升用户使用公司产品或服务后的获得感和满足感, 从而创造了用户价值。

海康威视在数字化转型后, 调整了公司的业务架构, 按照下游需求划分为PBG、 EBG、 SMBG这三大事业群。以视频为核心的智能物联网解决方案是海康威视面向EBG客户的主要产品。公司搭建了慧拼应用赋能平台、 云眸企业级SaaS服务两个数智应用平台, 以及AI平台、 数据平台、 物联平台等能力平台, 借助平台来实现用户需求, 向用户提供能规范作业行为、 防范安全隐患、 拉近管理距离、 提升业务效率的安防解决方案。公司根据客户行业的场景特征, 提供不同的解决方案业务: 在能源领域, 对于安全生产的要求使得规范作业行为、 防范安全隐患成为海康威视在能源领域首要解决的问题; 对于智能楼宇、 文教卫等, 有着天然的拉近管理距离的数字化治理需求; 而在传统的制造业领域, 提升业务效率成为海康威视的工作重心。

3. 实现业务创新。根据海康威视营业收入构成情况(表5), 海康威视创新业务从2019年的44.37亿元增长到2021年的122.71亿元, 仅用了三年时间, 创新业务占营业收入比例增长至15.07%, 基本与SMBG业务持平。在所有业务板块中, 创新业务增长速度最快, 三年内营业收入增长率为176.56%。排在第二的SMBG营业收入增长率为44.34%, 市场发展空间远不及创新业务。值得注意的是, 在2022年公司半年度报告中, 创新业务整体收入70亿元, 首次超过PBG、 EBG、 SMBG三大事业群, 占营业收入比例达到18.81%。按照此发展趋势, 创新业务将成为推动公司可持续发展的重要动力。

五、 研究结论、 启示与不足

(一)研究結论

本文在梳理数字化转型发展历程的基础上, 揭示了海康威视的数字化转型过程, 并分析其对企业价值创造的影响, 研究结论如下: 数字化转型过程为“数字化生产—数字化服务—数字化创新”, 数字化生产通过构建数字基础设施, 以数字技术为基础, 改进生产流程实现柔性生产, 升级软硬结合的研发模式。数字化服务将数字技术与产品和服务相融合, 满足用户场景化和市场长尾需求。数字化创新基于数字平台实现创新主体多元化、 助力业务跨界融合。数字化转型对企业价值创造的影响机制为数字化生产、 数字化服务与数字化创新三方面对组织绩效、 用户价值创新、 业务创新方面产生积极影响, 从而助力公司价值创造。

(二)启示

本研究对于管理实践的启示在于: 一是在政府方面, 借助政策支持企业数字化转型。发挥对数字化转型的正确引导和促进作用, 通过精准组合各类靶向性政策工具, 助力企业数字化转型。重视数字基础设施的建设和数字化人才的培养, 为企业数字化转型提供持续动力。二是在行业方面, 利用数字化转型推动产业高质量发展。数字化平台作为智能制造的关键要素, 其核心是开放共享, 通过开放销售的方式将数据资源、 数字能力共享。行业的头部企业应担起数字化转型的重任, 在搭建数字化平台的基础上, 适当开放部分数字化平台功能, 以促进行业的信息交流, 带动中小企业的数字化发展, 促进产业整体向高质量发展。三是在企业方面, 将数字化创新升级至整个生产运营流程。在企业内部, 将数字化融入运作流程中, 对企业生产、 营销服务、 创新等流程进行数字化改造, 降低费用率, 提升生产运营效率; 在企业外部, 将数字化与企业的业务、 产品、 服务相融合, 围绕业务开展数字化, 结合用户市场特点, 通过智能赋能增加产品的附加价值。

(三)不足

首先, 本文选取的制造业企业属于安防行业, 安防行业注重技术创新, 数字化程度较高。对于数字化程度不高的企业而言, 数字化转型对价值创造的演进机制可能有所不同, 未来还需要通过增加样本量来提升研究结论的普适性。其次, 数据资源和数字技术改变了传统资源属性、 组织边界和信息交互方式, 企业价值创造主体和主体交互机制受到影响而发生了变化, 但未曾深入探索与消费者、 利益相关者等多元主体交互产生共同创造价值的行为机制。未来, 数字技术影响下多主体价值创造的互动机制还有待深入研究。

【 主 要 参 考 文 献 】

陈凯华,冯泽,孙茜.创新大数据、创新治理效能和数字化转型[ J].研究与发展管理,2020(6):1 ~ 12.

金帆.价值生态系统:云经济时代的价值创造机制[ J].中国工业经济,2014(4):97 ~ 109.

孙新波,张媛,王永霞等.数字价值创造:研究框架与展望[ J].外国经济与管理,2021(10):35 ~ 49.

田高良,张晓涛.论数字经济时代智能财务赋能价值创造[ J].财会月刊,2022(18):18-24.

谢卫红,林培望,李忠顺,郭海珍.数字化创新:内涵特征、价值创造与展望[ J].外国经济与管理,2020(9):19 ~ 31.

徐宗本,冯芷艳,郭迅华等.大数据驱动的管理与决策前沿课题[ J].管理世界,2014(11):158 ~ 163.

严子淳,李欣,王伟楠.数字化转型研究:演化和未来展望[ J].科研管理,2021(4):21 ~ 34.

张媛,孙新波,钱雨.传统制造企业数字化 转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[ J].经济管理,2022(4):116 ~ 133.

Amit Raphael, Han Xu. Value Creation Through Novel Resource Configurations in a Digitally Enabled World[ J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017(3):228 ~ 242.

Eisenhardt K. M., Graebner M. E.. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges[ J]. Academy of Management Journal,2007(1):25 ~ 32.

Zeng J., K .W. Glaister. Value Creation from Big Data: Looking Inside the Black Box[ J]. Strategic Organization,2018(2):105 ~ 140.

【基金项目】广西省哲学社会科学规划基金项目“数字经济赋能广西制造业高质量发展的机制与路径研究”(项目编号:22BJY007);2023年广西省研究生教育创新项目“数字化转型对企业ESG信息披露质量的影响机理与对策研究”

【作者单位】广西财经学院会计与审计学院, 南宁 530003。俞康慧为通讯作者