乡愁触发要素及其对传统村落旅游目的地形象重塑的影响研究

——以山西传统村落为例

韩 英

(太原学院 文旅系,山西 太原 030032)

从2013 年在北京举行的中央城镇化工作会议提出“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”到2018年发改委印发的《促进乡村旅游发展提质升级行动方案》至2022年国务院一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,从精准扶贫到建设美丽乡村至实现乡村全面振兴,无论是政策层面还是民间实践,乡村建设利用尤其是乡村旅游开发都取得了显著成效。即使在三年疫情期间,国际游停滞和跨省游反复的局面之下,乡村旅游依然表现出不俗的成绩。2022年国庆节,尽管受疫情影响旅游业显得相对平静,但在所有外出旅游活动中,选择乡村作为旅游目的地的游客占比为22.6%[1],位居第二,仅次于城郊公园。乡村微度假成为“这么近,那么美”的旅游产品代名词。

而在乡村旅游开发中,尤以传统村落旅游活化利用最有代表性。传统村落是2012年9月由传统村落保护和发展委员会制定的专用名词,它和“历史文化名城”“历史文化名村”一样,都是严格按照特定标准进行界定并纳入保护名录的单元。传统村落形态多样、历史悠久,包含众多的物质遗产和非物质遗产,反映了不同地区不同民族的历史、科学、艺术、建筑、经济等多重文化,是可以活态利用的民族遗产。自2012年传统村落遴选工作启动以来,至今已遴选了五批,共计6 819个村落入选《中国传统村落名录》。传统村落具有悠久的历史、丰富的文化、多彩的民俗和生活化的气息,作为中华民族历史变迁的见证者,作为华夏儿女浓郁乡愁的载体,传统村落具有旅游活动开发的天然优势。

一、山西省传统村落旅游发展概况

山西作为华夏文明的重要发祥地,悠久的历史、厚重的文化、重要的战略位置造就了山西数量繁多的古村落。截止到现在,全山西统计到的古村落约3 500处,登记建档的有1 736处,而入选《中国传统村落名录》的也有550处[2],位居全国第五。正因为山西的村落变迁经历了厚重文化发展的洗礼和特殊地理环境的影响,所以山西古村落都呈现出显著的地域特色和鲜明的文化差异。山西传统村落蕴藏着丰富的自然景观和多样的历史遗存,是中华民族农耕文明遗留下的宝贵遗产,是文化自信、民族自信的物质载体。得益于国家和地方关于三农问题的政策支持,并依托山西传统村落的地域特色,山西在对传统村落具体的活化利用中,密切关注旅游者消费偏好,在传统村落风貌塑造、传统村落旅游业态培育及旅游产品差异化打造等方面都有了显著的发展。

(一)山西传统村落旅游文化丰富,“三河一关”农耕文化和游牧文化互通交融

从文化脉络来看,山西传统村落主要分布在汾河中下游、沁河流域、黄河沿岸和北部内外长城为依托的“三河一关”地区,由于所处的地区不同,这些传统村落也反映出姿态各异的传统文化。沁河流域以晋城市阳城县润城镇上庄村为代表,是中国北方防御型堡寨聚落的典型代表,反映了晋东南的文化底蕴。襄汾沿线的汾河湾,造就了以丁村文化遗址为代表的历史遗存。黄河岸边的传统村落以吕梁市临县碛口古镇为代表,以古代经济交流、贸易往来和水陆码头的货物集散为支撑,反映了晋西北的商贸文化[3];而运城永济一带的黄河滩涂,造就了黄河沿岸文明。沿山西内外长城、重要边关隘口分布的传统村落,则体现了边塞风情和农牧文化。

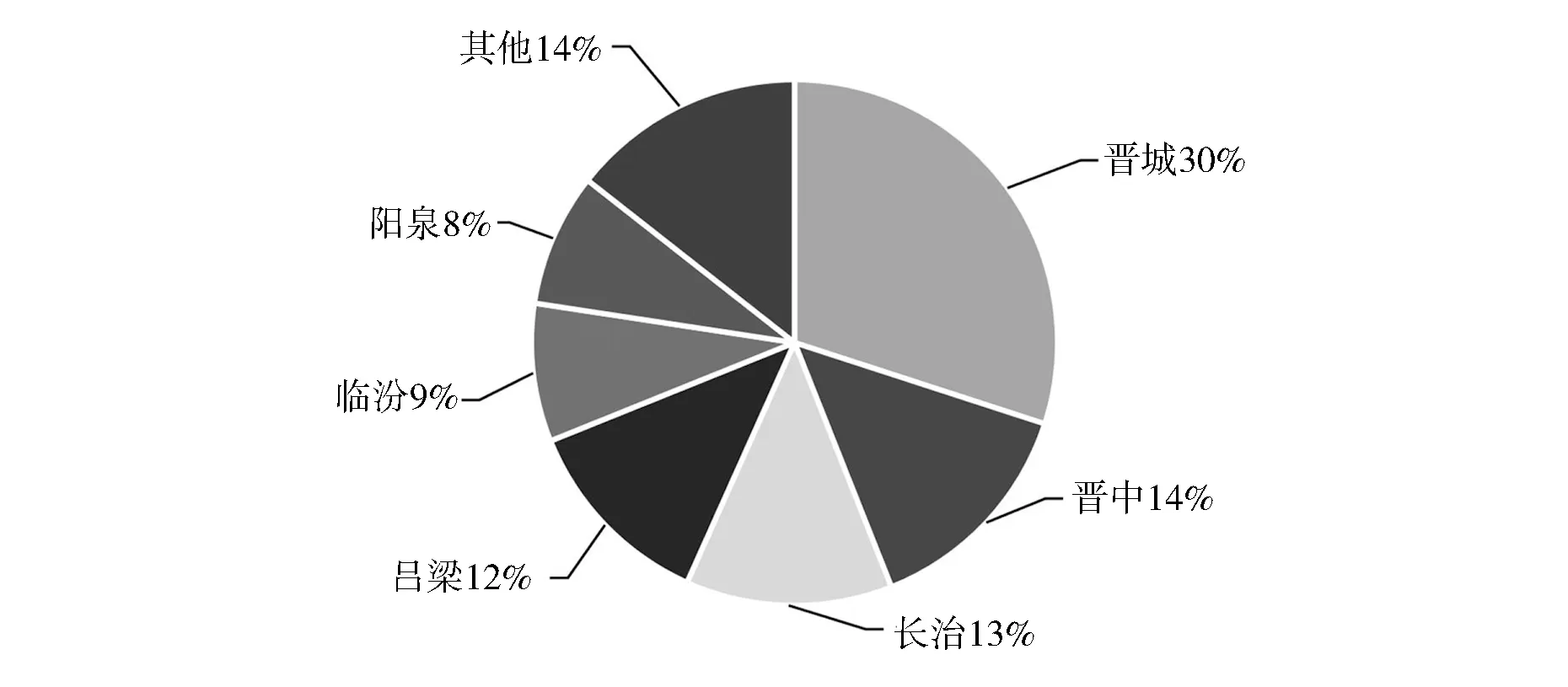

(二)山西传统村落旅游地域差异显著,“南热北冷”富商大院和边塞古堡并存

山西传统村落分布在省域内的11个城市当中,从行政区划的空间分布来看呈现出“南热北冷”的特点。以入选《中国传统村落名录》的550个传统村落为例,晋城市传统村落数量165个,占全省入选名录村落数量的30%,晋城范围内的传统村落以太行古堡为特色,多达117处,比较典型的有皇城相府、湘峪古堡、大阳古镇、窦庄古堡、郭峪古堡、碗子城、上庄古堡(天官王府)、中庄古堡、良户古村等。晋中市占比14%,晋中盆地造就了以晋商文化为支撑的传统村落,体现了清代晋商的兴盛发达,尤以常家庄园、王家大院、渠家大院、乔家大院等富庶的商贾经济为代表。长治市、吕梁市、临汾市和阳泉市的传统村落数量也较为密集,上述六个地区占到了全省传统村落数量的85.6%,其余地区如大同市、太原市分布较少(图1)。

图1 山西省传统村落各地区数量占比图

(三)山西传统村落旅游业态丰富,“旅游+”多行业交叉融合

山西传统村落多渠道引进资金,结合当地村落特色,多方位打造“旅游+”新模式,从传统的以“旅游+农业”为指导思想的农耕采摘园、农家乐为起点,依托传统村落的平台,创新了“旅游+教育”“旅游+非遗”“旅游+体育康养”“旅游+民俗”“旅游+研学”等丰富的旅游业态。例如第一批入选中国传统村落名录的晋城高平良户村通过剪纸大赛、社火巡游完成“旅游+非遗”的商业转化;通过每年举办全市小学生作文大赛、全市经典诗文朗诵大赛等浓浓文化味教育活动,实现“旅游+教育”的业态融合。阳泉平定的南庄村,在抗战时期当地老百姓依据天然地势修建了南庄地道,这是目前遗存的珍贵的战争遗址,著名电影《地道战》也曾在此取景。南庄村依托南庄地道把该村打造成爱国主义教育基地,设计了“旅游+研学”的旅游产品,是我省开展红色研学教育的重要社会课堂。

经过多年发展和努力,尽管山西传统村落旅游业取得了一定的成绩和进步,但是传统村落活化利用过程中仍然出现了很多问题。主要表现在:很多传统村落发展模式、开发业态雷同,千村一面,不能体现当地的特有文化;许多村落盲目开发,大拆大建,农村生活气息消失,浓重的商业味弥漫;不少村落产品单一,经营者单打独斗,缺乏产业链延伸的意识,创新性和适应性不尽如人意。

如何更好地开展传统村落的活化利用,开发新产品、打造新业态、延伸旅游产业链,提高传统村落的文化价值、生态价值以及经济价值?本文旨在运用乡愁理论的文化内涵,通过乡愁文化的触发要素,重塑山西传统村落的旅游新形象。

二、乡愁理论的基本内涵

何为乡愁?在中国古代诗歌中,文人墨客通过诗意表达向我们呈现出了浓浓的思乡之情。爱国诗人屈原用诗句“羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反;背夏浦而西思兮,哀故都之日远”,含蓄表达了其不忍离开故土的朴素乡愁;一代枭雄曹操用“冉冉老将至,何时返故乡”,“狐死必首丘,故乡安可忘”的诗句直抒胸臆,即使戎马天下,依然心怀故土。但作为最早学术研究的概念,“乡愁”出现于1688年。[4]来自瑞士医学院的学生Johannes Hofer,他观察到瑞士士兵外出打仗离开家乡以后很多出现了身体不适的状况,食欲不振、情绪低落,甚至有个别人出现试图自杀的强烈反应,但返回家乡后病症就会得到很大程度的缓解。他在自己的论文中提出,“The pain a sick person feels because he is not in his native land, or fears never to see it again”[5],即一个人背井离乡从而担心自己再也回不到故乡而体会到的一种痛苦。在英文中通常对应表达为“nostalgia”“homesickness”“nostalgic homesickness”等词汇,这是“乡愁”最早的学术研究起点。

国外研究文献关于乡愁内涵的本质挖掘,经历了针对个体的单纯身体疾病到复杂的情感反映,进而随着现代社会城市化进程的加快,乡村空间被挤压,生活节奏的变化和原有生活生产方式的改变,尤其是社会风俗、人际交往关系的改变,经济社会中人们普遍感受到浓郁的现代焦虑,从而刺激了人们对过往生活的怀念回忆、对故乡家园的精神向往,是现代人对自己出生和成长地产生的一种依恋,乡愁内涵上升到社会集体对现代化的反思。我国“乡愁”的提出,如“望得见山,看得见水,记得住乡愁”,最早也是出现在有关新型城镇化建设的政府工作报告中。所以关于其内涵,学界基本达成以下共识:1.乡愁是在中央提出新型城镇化建设的背景之下,对于城镇化发展与乡村文化传承的矛盾关系处理而引发的学术讨论,侧重于对现代城镇化过程的反思;2.乡愁是人们对“故土”环境和“过往”情景的一种依恋之情,这也是乡村文化传承的依托;3.乡愁是人们满足物质追求以后更高层次的精神追求,是对人的情感的探究,是城镇化战略中人文精神的体现[4]。所以从旅游产业发展的角度来看,乡愁表达了人们对故土生活的怀念和对乡村文化的向往,这是我们进行传统村落活化利用的突破点,也是乡村振兴战略的重要关注点,从情感的角度引导人才、资金、政策等各项社会资源向乡村倾斜。因此本文认为乡愁内涵应从以下三个角度把握:

(一)乡愁之“人”

乡愁产生的主体是“人”,它既包括那些离开故乡融入城市的父辈,也包括在异乡出生成长对父辈故乡产生向往的后辈;它既包括长期定居城镇的城市人,也包括暂时离开故乡进城务工的异乡人;它既指离开故土的个人,也包括久居城镇的群体。

(二)乡愁之“乡”

乡愁之“乡”,是人生活过的故乡、乡村、寨子、村落,它是乡愁产生的物质载体。这里的故乡是在主体的生活中存在过的,并且依然还是主体头脑中曾经的样子,它促使乡愁情感的产生。所以对传统村落的活化利用即是对乡愁文化载体的及时保护。步履匆匆的现代社会在市场经济潮流的裹挟之下,进城务工的人数逐年递增,城乡一体化进程不断加快,乡村物理空间正经历着日益严峻的挤压。造成乡村消失和空间萎缩的原因主要有三个方面:第一是城镇化率提高,城市空间面积向外拓展,侵占乡村空间;第二种是城市产业进入乡村,鼓励企业在农村建厂办公,对乡村进行了工业化改造,农村城镇化趋势加快;第三种是受到城市规划发展目标的要求,在政府力量主导下,对整个村落进行了拆除和搬迁处理。这些行为导致乡村空间缩小,乡村人口下降,城镇化率节节攀升。图2反映了山西省的城乡人口变化情况。

图2 山西省城乡人口变化图

(三)乡愁之“愁”

乡愁之“愁”,是主体人对依托载体故乡产生的一种复杂的情绪表达。它是一种多维情绪呈现,表现为对故乡和故人的记忆,对幼时成长情景的怀念,对传统生活方式的认同以及对风俗礼仪的共鸣,更是对重温历史的憧憬。这种情绪可以是快乐的,可以是温暖的,可以是忧伤的,总之它是在故乡某种因素的触发之下带来的情绪波动和情感共鸣。

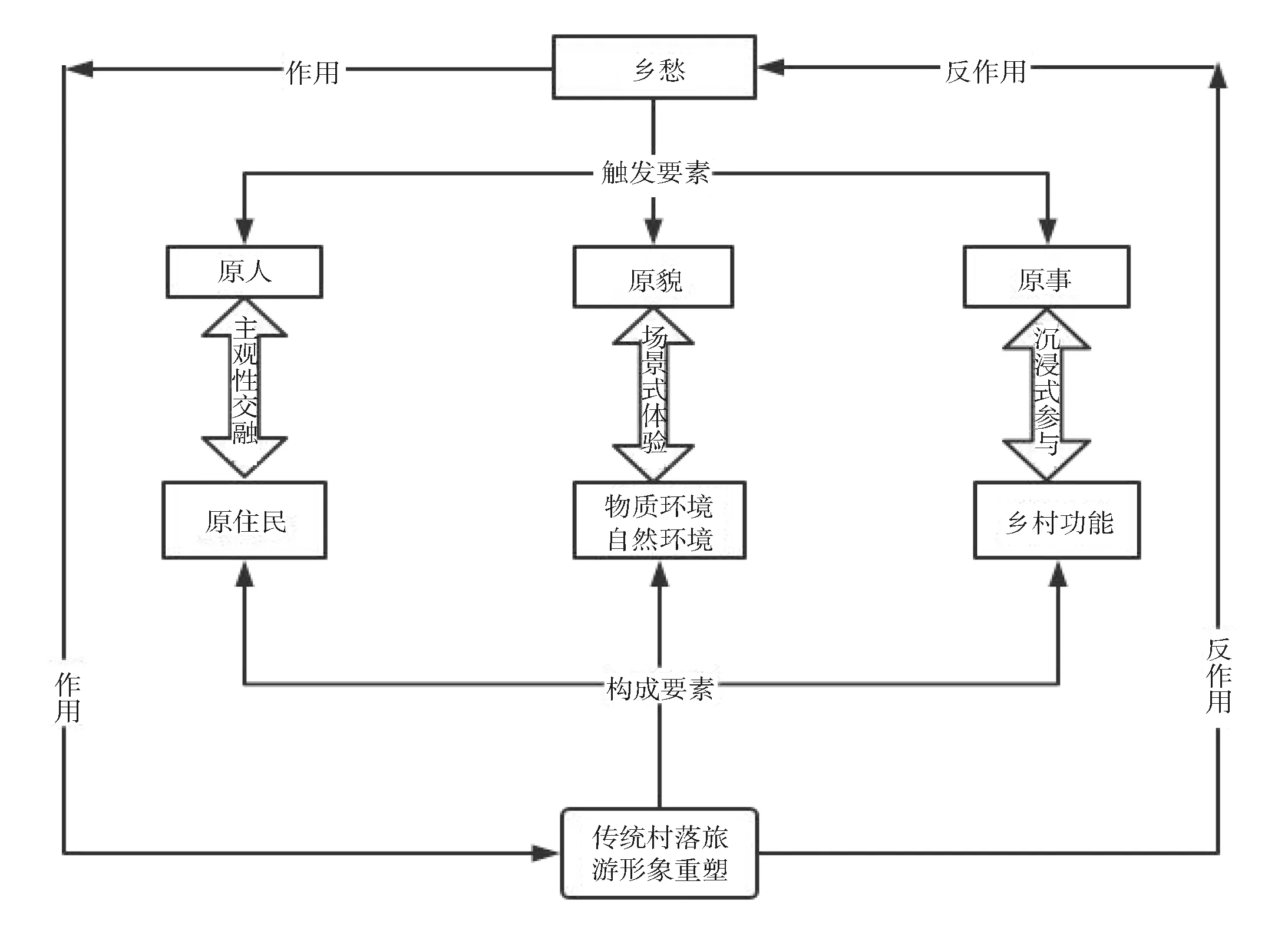

综上所述,乡愁是主体人在载体故乡的某种触发要素的影响之下产生的情绪波动。乡愁之所以产生,与依托于故乡的触发要素密切相关。所以存在于物质载体“故乡”中的触发要素在乡愁情绪表达中至关重要,它决定了主体是否会产生乡愁,产生了什么情绪的乡愁,以及乡愁的强烈程度。该情绪又会指引他们重返故乡以解乡愁之苦,获得情绪释放的窗口,得到心理满足。

综上所述,乡愁是主体人在载体故乡的某种触发要素的影响之下产生的自身情绪波动。乡愁之所以产生,与依托于故乡的触发要素密切相关。所以存在于物质载体“故乡”中的触发要素在乡愁情绪表达中至关重要,它决定了主体是否会产生乡愁,产生了什么情绪的乡愁,以及乡愁的强烈程度。该情绪又会指引他们重返故乡以解乡愁之苦,获得情绪释放的窗口,得到心理满足。乡愁触发机制如图3:

图3 乡愁触发机制

三、乡愁触发要素对传统村落旅游目的地形象重塑的影响

如前所述,主体之所以会产生乡愁的情绪表达,必然是受到了外部某个相似事物或情景的触动,它打开了主体记忆的阀门,进而催生主体产生回忆—怀念—认同—共鸣的情感过程,所以触发要素研究应立足于对主体过去相似场景的重建,让故乡回到他们记忆中原本的样子。这与世界自然文化遗产保护的评估要素“完整性”和“原真性”不谋而合[6]。传统村落要想获得持久发展,真正做到活化利用,在开发建设方面就应该契合乡愁触发要素的需要,树立乡愁文化形象。本文将通过对“三原”乡愁触发要素的分析,结合传统村落原住民、客观环境和乡村功能三种构成要素,构建乡愁触发要素对传统村落形象塑造的影响机制(图4),并分析其作用。

图4 乡愁触发要素对传统村落形象塑造的影响框架

(一)“原人”—原住民—主观性交融

乡愁触发要素的第一条,是“原人”,即真正生活生产居住在传统村落的原住民。乡愁表达是外来游客与原住民互动交流、敞开心扉彼此影响的过程,参与的主体不同,其产生的乡愁情绪也随之不同,只有真正的原住民才会触发外来游客的乡愁之情。原住民是传统村落历史文化的继承者和发扬者,也是浓浓乡愁的集中表现者,更是热闹烟火气息的创造者。

在山西传统村落实地调研中,也能非常强烈地感受到外来游客的这种情感诉求。例如康家坪村和塔尔坡村位于山西省临汾市乡宁县境内,是位于4A级景区云丘山后山的传统村落。2018年由来自台湾的设计团队进行了创新设计,修建运营了很多传统窑洞式的民宿。但在我们访谈的游客当中,被反复提到的是丧失烟火味、乡情味的精致感,旅游者被精心安置在洋溢着城市小资品味的房间,这些传统村落的民宿实现了建筑设计艺术家对乡村田园生活的向往,但却成了当地村民敬而远之的场所,阻碍了游客与当地原住民的情感交流。这种情感诉求在美团携程和大众点评中也能略窥一二,例如很多游客提到的在传统村落中喜欢去没有完全开发的背街背巷远离中轴线的区域,寻找坐在家门口聊家长里短的大妈、下棋拌嘴的大爷和玩耍嬉戏的孩童。

所以旅游商业开发“腾笼换鸟”的方式,整体打包出让,把原住民请走,房子腾空,经营者进来开发,是不可取的。外来经营者受资本逐利的支配,对村落没有感情和历史记忆,原住民走了,村落就没有记忆,没有主人,没有灵魂。当旅游的人少了,经济利益下降,经营的人会搬走,就彻底变成空村。当然原住民的减少与消失也受到传统村落自身条件的影响。传统村落多分布在我国贫困地区,特别是中西部地区的山村,据不完全统计我国传统村落空心化比例在50%左右[7],而且还在进一步加剧。山西省的很多传统村落地处偏僻,偏远的地理位置限制了乡村的发展速度,致使这些传统村落的生产方式低下、生产关系落后,经济发展也处于较低的水平。

內驱动力不足、产业形式落后、要素价值不能充分发挥,需要养家糊口的青壮年必然要出走乡村,远离父母和妻儿进城务工赚钱。传统村落里年轻人离开,老年人终将离去,传统文化无人继承,所以空心化颠覆了传统村落的人文基础。居住者的离去,渐渐导致乡愁文化的没落,最终承载文化的村落也终将走向消亡。

(二)“原貌”—物质环境和自然环境—场景式体验

乡愁触发要素的第二条,是“原貌”,它由物质环境和自然环境两部分构成,共同组成了传统村落肉眼可见的实物场景。物质环境由广泛分布于传统村落当中的院落、祠堂、街道、广场、寺庙、家具、雕塑、生产生活设施等人文要件构成,体现了传统村落历史发展上的时间连续性。自然环境包括传统村落当中河流、山丘、空气、动植物等自然景观,它体现传统村落与大自然和谐共存的空间完整性。保持这些实物场景的原貌,让游客身临其境,也符合当下年轻人的时尚玩法“穿越”,借助场景式体验激发乡愁情怀。

“若问老家在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鸹窝。”这句俗语应该是熟悉场景触发乡愁最鲜明的体现。大槐树寻根祭祖园是以移民文化为依托打造的体现浓郁乡愁文化的5A级景点,其内部三代大槐树、祭祖堂等景观都得到了很好地保护和利用,使该地成为远近闻名的寄托乡思、祭祖寻根的典型场景。但同处临汾地区洪洞县域的其他传统村落例如万安村、韩家庄、西昌村等村落传统建筑破损、自然损毁现象非常严重,房屋破烂不堪、断墙残垣、街道破败。晋中介休市的张壁古堡曾有一半民居被毁,2009年被凯嘉能源集团有限公司接管后,前后投入4亿元进行保护和利用。运营过程中,为了避免破坏原始风貌,企业与文物局建立了联系与汇报制度,接受文物部门的监督管理,配合完成相关工作。

在山西传统村落中,最有代表性的当属位于长治市的岳家寨。它坐落在太行山深处的绝壁之上。岳家寨村民全部姓岳,和历史人物岳飞有着非常深厚的历史渊源。岳家寨四周群山环峙,巍峨壮观,村庄处在山体断层平台上,岳家寨的村民已经习惯了这里的地势和环境,生活方面也多是就地取材,用石头铺路,用石板盖房,从远处看俨然是一片石头的世界[8]。它不仅和现代化新农村一排排的整齐划一的房屋大相径庭,即使和传统的晋东南民居也泾渭分明。村里的陈设布局透露着浓郁的时光味道。供销社,这个充满年代感的场所,仍然存在于岳家寨,并且仍然承担着全村人生活物资交易的功能。居民墙上报纸的斑驳颜色反映其年代久远。岳家寨所具备的独特石板房、幽静的自然环境和穿越时光般的家具陈设便是最具特色的旅游资源,这些场景是游客浓郁乡愁的最佳触发点,引发游客强烈的情感共鸣,是目标市场吸引力的主要依托点。岳家寨村委十几年来一直秉承着宁可少赚钱绝不毁村里一砖一瓦的思想,保持着原真性的理念,是真正践行特色传统村落的榜样示范基地。近几年在乡村振兴政策的加持之下,岳家寨村委带领全体村民积极探索市场发展的新模式,坚持环境优先、文化优先,采用科学的活化利用手段,编制村落发展旅游规划。村落整体划分为生态旅游区、美丽宜居区和岳飞庙三个板块,合理划分了村民生活区、旅游发展区、环境保护区不同等级的区域,分片分级保护,既能保证老百姓正常生活,又能维持历史与风景的原貌。

(三)“原事”—乡村功能—沉浸式参与

乡愁触发要素的第三条,是“原事”,它主要指传统村落乡村功能的正常开展,即传统村落之中农耕游牧活动、节事庆典活动、人际交往活动等生产生活的常态进行。乡愁是对熟悉场景的记忆再现,更是对渗透其中的文化认同。村民在种田插秧中形成的农耕文化、婚丧嫁娶中的民俗文化,邻里交往中的地缘文化等,这些传统文化赋予传统村落活生生的灵魂,使传统村落更加具体形象,而不是冰冷的房屋、单调的树木,冷清的街道。乡愁情绪的最高境界便是对传统村落的精神皈依,对传统文化的情感共鸣。这些传统文化又可以物化为美食、戏剧、杂耍、舞蹈、工艺品、特产、方言土语和民间故事等多种形态,游客在播种采摘中享受美食,在节庆活动中欣赏戏曲杂耍,在田间地头的欢闹中聆听传说故事。在方言土语的熏陶下,一幅情意浓浓的乡愁画卷就此展开,游客沉浸其中互动参与,这是乡愁得以释放的最高境界。

传统村落贾家庄、后沟古村、良户古村是传统文化传承发扬的典型代表。贾家庄位于距离太原一百多公里的汾阳市,是国家4A级旅游景区,曾经荣获“中国最美生态旅游村” “中国最美休闲乡村” “全国青少年德育实验基地” 等多项荣誉。乡村旅游发展初期,贾家庄便建设起了集乡村民俗旅游、工业文化创意、农耕文化体验、红色经典教育、康体养老休闲于一体的文化生态旅游景区。但是这些固态的观赏区域,体验性差、参与程度低,导致农耕文化、民俗文化、红色文化等生硬枯燥,很多游客反映也仅仅是强于课本的填鸭式教学。近几年贾家庄根据乡村旅游发展趋势,密切关注游客需求,结合当地生产生活状况,推出了很多丰富多彩的民俗活动,整个古老的村庄又重新焕发了生机和活力。春节、端午、重阳节期间会开展逛庙会、滑冰雪、赏花灯,以及舞狮等传统民俗活动,非节假日期间也有量身定制的非遗项目交流学习、国学传统文化展示等一系列富有地域特色的游艺活动[9],请非遗项目传承人、民间老师傅亲自出场演示,观众参与其中。课题组在端午活动期间的随机走访中,一位年轻的爸爸说,小时候经常跟着父母一起去看红火,打铁花、舞狮、踩高跷等等有很多好玩的活动,那时候的集市上人挨着人,摩肩接踵,有时候还得坐在爸爸脖子上才能看到,现在那种热闹又回来了。拔河跳绳、套圈滚铁环儿也是那时候小朋友经常玩的项目,在乡味儿如此浓郁的村落中再次看到这些活动,仿佛又回到了小时候。原汁原味的乡情乡愁溢于言表。当然节事民俗活动的开展、耕作手工非遗文化的实践,应是建立在当地传统村落真实乡村功能的需求之上的,是根植于传统村落的地理历史文化之中的。这些活动的进行,都和当地老百姓的生产生活密切相连,并有原住居民的参与,否则必然成了都市人抛却城市烦恼拥抱田园生活的自娱自乐商业化式表演。

综上所述,乡愁情绪的“三原”触发要素“原人”“原貌”和“原事”,分别对应了传统村落中原住民、原真的物质环境和自然环境以及依托这两者而产生的乡村功能活动,并从中凝练传统村落中的乡土文化。传统村落应该让游客在和原住民的互动交融中,通过真实的物质景观和自然景观场景体验,参与传统村落的乡村功能活动,沉浸式感受传统村落乡愁文化的魅力,再塑传统村落旅游目的地新形象。

四、乡愁“三原”触发要素和传统村落旅游活化利用的矛盾关系

根据乡愁“三原”触发要素,课题组成员认为在传统村落形象重塑方面力求做到“原人”“原貌”和“原事”的原真性开发利用,但原真性并不是固步自封、因循守旧、墨守成规,而应兼收并蓄、包容开放、创新融合,力争把传统村落打造成一个有活力、有文化、有希望的社会主义新农村。

(一)正确处理保留原住民和接纳新移民的关系

原住民是村落的创造者和传承者,他们是乡土文化的代表,是乡愁情绪的首要触发要素。鼓励和引导村民加入到村落的建设发展过程中和文化保护工作中,更好地发挥传承和保护传统村落文化的职责,不断培养村民的文化自觉性、提升村民的文化自信心,加强自身的文化传承意识,让村民体会到个人在文化保护传播中的价值所在。新移民的到来,会带给传统村落新思想、新人脉,促进资金流入,加强产业创新,为传统村落的发展注入新鲜血液。传统村落本身也是人类在历史发展过程中互动交流、婚姻缔结、耕种收作中自然而然形成的。当代社会原住民和新移民的融合发展,势必会造就传统村落的现代化发展。这是人口交流的必然结果,对子孙后代来讲,这不也是一种传统村落么?当前各省市陆续出台了很多政策鼓励农民返乡就业,鼓励大学生回乡创业,鼓励各行各业的人才进入乡村,共同促进乡村振兴。2021年我国回流乡村创业的人才数量达到1 120万人,相比同期增长10.9%。[10]返乡入乡人才总量创新高,逐渐成为乡村产业融合发展的带头人。

(二)正确处理维护原真环境和现代化改造的关系

以房屋民居、街道祠堂为代表的原真物质环境是传统村落的价值所在,但传统村落是“活”的遗产,是老百姓生活和生产活动进行的场所,他们有权利享受现代生活的便利舒适,所以有必要对传统村落进行现代化改造。在不改变村落整体布局、不改变房屋建筑风格和内部结构,不改变传统村落整体风貌的前提下,对房屋内部使用功能进行必要调整,增加教育、医疗、卫生等现代生活设施。建设自然环境优美、居住设施便利、生活服务完善的美丽乡村是实现山西省传统村落可持续发展的前提条件,也是全面深化乡村振兴的必然要求。无论是政府主管部门还是联合投资的企业,都要结合不同村落的具体情况因地制宜地拟定环境提升和优化改造方案,在保护传统的基础上切实改善村民的居住生活条件,让广大村民也能享受现代化发展和社会进步的红利,这也是留住原住民保持传统文化和吸引外来人才移民创业的必备条件。

(三)正确处理保护利用传统文化和兼收并蓄外来文化的关系

传统村落中以节事风俗、宗教祭祀、曲艺杂耍、神话传说、播种采收为代表的传统文化,是传统村落的精神灵魂。我们对传统文化的传承利用,既要有对过去历史的记忆和尊重,又应该结合现代语境和使用场景赋予其更丰富的内涵和更立体的表达。尤其是受年轻人喜欢的歌曲、漫画、游戏等元素,应该把传统文化与其融合提升,创造出真正让新一代喜闻乐见的传统文化IP。只有被广大年轻人所接受和喜爱,传统文化才能真正传承下去。最近几年爆火的故宫潮品、河南的“让文物活起来”就非常好地验证了这一点。

结语

乡愁理论在2013年“记得住乡愁”的政策指引下,研究内容更加完善,研究成果也更加丰富。乡愁理论在建筑学、民俗学、社会学、旅游学等各个领域都得到了实践应用和理论融合。乡愁视域下的传统村落,物质环境和文化脉络更符合现代人对传统村落的精神向往,这是我们树立传统村落形象IP的理论依据。

- 太原学院学报(社会科学版)的其它文章

- 艺术类高职生孤独感与抑郁的关系:社会支持的中介效应

- 沈佺期《古意》通考梳理

- 论王昌龄《诗格》身体理论的创构