人工智能支持的教师循证教育:理论架构与行动网络

吴南中 李少兰 陈明建

[摘 要] 教师循证教育由于架构了教师教育理论与实践的桥梁,备受研究者关注。然而,受实践中提问不当、制证不足、取证不力、成证不良和用证不能的桎梏而推进缓慢,亟待突围。文章以人工智能作用于教师循证教育的过程为分析框架,梳理教师循证教育中人、证据和教育教学实践之间的多重关系,发挥人工智能在辅助制证、取证和用证上的作用,以此推动教师循证教育的高质量发展,并建构了基于人工智能平台、证据分类分层逻辑、内容关联管理和进化机制为基础的教师循证教育理论模型。在模型中,人工智能平台通过证据分类和内容管理,作用于教师证据获取、使用和优化的全程,最终通过人机协同的教师教育实现循证价值。要实现人工智能支持的教师教育,需要涵盖人类行动者和非人类行动者的多元行动网络,以利益为“中介点”建构循证教育联盟,在有效利用人工智能促进循证教育系列系统化、推进循证教育正规化以及互动广泛化两个支架上,形成理论与实践的双向演进并逐渐扩散。

[关键词] 人工智能; 教师教育; 循证教育; 理论架构; 行动网络

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 吴南中(1984—)男,湖南新化人。教授,博士,主要从事教师教育、教育大数据、学分银行的研究。E-mail:yiqizou@126.com。陈明建为通讯作者,E-mail:397900902@qq.com。

一、引 言

按照教师发展理论,教师职业是一个需要持续发展的专业群体,是从不成熟到逐渐成熟的持续、动态过程。随着教育领域对教师专业的认知不断深化,形成了一套教师教育的理论体系,其中包括了三个核心的立场:一是掌握系统的教育专业知识,包括学科知识、学科教学知识和课程知识[1];二是培养教师的专业伦理,通过伦理的约束和认知的实践,促进教师自身积极参与专业能力提升;三是培养教师的终身学习能力和习惯,以应对教师专业成长的长期化、终身性、具身性和个性化的挑战,将教师教育从职前培养转向职前职后一体化教育。也基于此,本研究所指的教师教育包括职前教育、岗前培训和职后教育,是教师接受正式教育和非正式教育,是个人主动和组织供给双向交汇的过程。

随着人工智能、在线教育等嵌入到教育教学体系,教师面临着更复杂的实践场景和具有挑战性的现实问题。由于医生和教师都是面向人的职业,医学领域兴起的循证实践逐步引入教师教育领域,从两个方面回应了当前情境下教师教育的现实问题:一是促进所培养的教师对终身学习、开放全纳的态度建构;二是形成了专业者认同专业者的路径,即以经过认可或者是评审通过的专业内容,创造性地使用证据,解决教师在复杂情境中多种受限而无法作出准确判断的问题,提高了教师教育的实效。然而,由于循证教育需要教师做到以下几点:一是能对教师学习和工作提出可回答的问题;二是知道如何获取证据;三是能批判性的理解证据;四是能对证据进行分层分类;五是能确定证据与教师需求和现实应用环境的关联性[2]。这些导致了教师循证教育的现实困境,“由于教育研究的成果丰富度和实践贴近度与一线实践问题关联系不足;教师自身在现实情境中问题描述能力有限,解决问题的路径依赖等现实原因”[3],导致循证教育更多是一种理念层面的探索。

借助人工智能的算法优势、语义关联建构和动态智能进化,通过平台形成证据与实践的关联关系建构和证据内容的自組织进化,是教师循证教育扩大影响的重要方式。对于教师而言,通过关联关系的建构,可以有效降低自身盲目检索知识的压力和负担,直观发现实践所需要的“证据”。对于教师教育内容而言,将已经被实践证明有效的证据通过人工智能搭建的外部联系,提升其被发现和使用的概率,配合知识管理和组织策略,实现自身的成长进化能力,内容从“静止的资源”变成了“不断迭代的机体”,被赋予了“生命体”特征,由此产生了多重境遇,比如提升了证据获取的能力,证据自身在不断真实化和可利用化,回应了循证教育的应用难题。总之,在人工智能的支持下,循证教育产生了新的活力,有望成为教师教育的根本支撑。

二、循证教育的缘起及其发展困境

(一)循证教育的概念及其缘起

随着临床流行病学的诞生、对照试验方法和统计学在医院的应用,通过可靠的证据来开展临床实践成为医学工作者的选择[4]。20世纪80年代开始,加拿大马斯特大学医学院开始利用循证的方式,作为临床学习的内容,开启了循证医学[5]。流行病医学家大卫·萨克特(David S)正式提出了“循证医学”的概念及其主张,核心是通过审慎评价文献,高效文献检索、文献评价和正确使用证据,作为临床医生学习的内容[6]。循证医学形成了一系列证据效用的标准,将专家经验、体外研究、动物实验……随机对照的临床实验从低到高进行排列,建构了通过证据评估临床问题的方法,并在其中考虑了患者的价值观和偏好的问题[7],尝试解决了医学实践中经验不可靠和新问题情境处理手段缺乏的问题,拉近了医学研究与实践的联系,支持了医生实践决策。

在教育领域,剑桥大学教育学院戴维·哈格里夫斯(David H.Hargreaves)从医学借鉴中提出了“循证教学”的概念,指的是将个体教学经验与外部研究结合,形成最佳证据,指导实践的过程[8],受到了学者的关注。随后,美国在《不让一个孩子掉队法案》中系统强调了基于科学研究获得证据来推进教育改革的方法,并在实践中形成了证据的四个等级:实验研究、准实验研究、有“前景”证据和质性研究[9]。随着计算教育学[10]、大数据教育等方法的推进[11],循证教育将“证”的“学术研究范畴”拓展到“证据、信息、案例”载体,认为是一种依据证据中的数据和信息开展教学和研究的方法,包括了以证据开展政策制定、制度执行和教学决策等内容。由于教学面向的对象和医学有差别,医学解决的是具体“问题和症状”,教学所面对的是“更好的教学”。从“更好的教学”视角来看,不仅是“解决问题”的证据,而是需要在现有条件下形成更好的教学决策,是情境、时机、文化、过往经验和先前基础等相关因素共同作用的结果,也正是如此,造成了教师循证教育的困境。

(二)循证教育的发展困境

尽管循证教育尝试通过量化建构证据,并将证据应用于教学、教研、教师教育者和其他教育行为的方式,受到教育者的广泛关注,被认为是教育从经验、主观、演绎和归纳等方法中逐渐走向以实验、量化、统计等“科学主义”的有效道路[12]。由于教育寻求“确定性的”“价值中立的”“事实性的”知识有一定难度,但教育是具有普遍规律性的事实几乎是共识,那么循证教育就有发展的空间。也正是如此,国内外循证教育得到了快速发展。比如中国建立了“Campbell中国联盟”[13],尝试建立循证社会科学数据库,但是离全面推进循证教育还存在巨大的差距,主要体现在以下五个方面:

1. 提问不当

循证教育的起点是教师教育中教师问题的提出,一个好的问题需要批判性思维的加持。“批判思维本质就是一种疑问技巧”[14],是循证教育的“钥匙”和“解放力量”,也是教师发展的重要资源和现实技能,是思维和德性的组合,包括了解析问题、分析问题、评估问题、提出问题的能力。在实践中,一方面,教师不能将教育教学中遇到的问题提炼为学术上可以回答的问题;另一方面,中国式教育研究追求规范、专业的学术话语,造成证据语境与教师实践的偏离,教师提出的问题很难被理解。

2. 制证不足

从“证”的角度看,一是基于科学研究的方法使用不足,包括能力不足和评价导向等多方面原因,实证类研究严重不足;二是缺乏证据共享的平台。教育类的实证通常为宏大话题,缺乏中观、微观层面的证据,更多具有鲜活支撑价值的证据隐匿在各类案例、总结材料、质量评估平台等地方,缺乏统一的管理。三是缺乏证据制作的工具和机制。由于教学中循证的内容包括课题成果、资政报告、案例、学术报告、自身实践,缺乏相应的共享机制,在工具开发上缺乏动力,导致证据制作供给体系不足。

3. 取证不力

“取证”即为获取相关证据的能力,通常体现为信息素养、数字素养、数智素养[15]等表现形式。在数字化时代,各类证据散发于平台、网页和各类分享中,“取证”能力成为教师教育的重要内容和评价标准。在《欧盟教师素养和资格共同原则》中就提出了“使用知识、技术与信息”相关的能力应该纳入教师的三个核心素养中[16],从侧面反映了教师的“取证”能力与时代需求的差距,这也是中国各种类型的培训中都加入信息技术内容的普遍原因。

4. 成证不良

主要是指证据本身非良構的知识,体现为:一是部分研究成果本身说服力不强。有的实证研究用规范的方法,证明了一个众所周知的问题;有的缺乏研究方法的训练,导致证据本身存在问题;有的研究问题不存在,或者是一个假问题。二是各类研究生产低水平重复。现行教育研究与实践都存在一定的跟风现象,比如课程思政概念提出以来,大家都研究课程思政,缺乏凝神静气地围绕特定领域深度挖掘,导致各类成果低水平重复。三是缺乏内容的进化管理。教育问题是既有常规性又有特殊性,既有历史性又有时代性的问题,比如,学习的效用问题、学习的深度问题等这些都是老生常谈的话题,而新时代的学习风格问题却是伴随互联网及其相关技术的深度应用展开的[17],需要从内容上完成进化。缺乏内容的进化管理导致信息的无效,影响了循证教育的推进。

5. 用证不能

指的是培养教师在使用证据时缺乏相应的证据素养教育,导致有的证据很难被正确使用。一是“路径依赖”明显。表现为不根据实践环境而盲目使用证据。教育是面向人的问题,同样的现象背后可能会有多种原因。二是循证素养缺失。教师缺乏将证据合理迁移、转化到实践情境中的能力,缺乏循证教育的整体系统设计。三是循证过度。表现为过度依靠标准、案例等证据性要素,忽视了教育教学中“人”和“价值”的存在,造成“手段”与“目的”的对立。

三、基于人工智能的教师循证

教育内涵及其行动隐喻

(一)基于人工智能的教师循证教育内涵阐释

人工智能指的是用人工的方法,在机器人模拟、理解和拓展人的智能等方面,使机器能完成各种复杂任务[18]。核心是指通过机器模拟人的理解、分析、推理、学习等,替代人完成部分工作。在教育领域,人工智能通过赋能教育、创新教育和重塑教育等三重关系创造智能导学、自适应调整、学习分析、人机协同教学等场景。基于人工智能的教师循证教育指的是将人工智能引入教师的循证教育,建构人、证据、教育教学的多重关系,在教育教师或者帮助教师在教育教学过程中更加明晰问题、准确找到证据、形成用证方法,核心包括:(1)通过人工智能帮助教师识别问题,明确问题的类型;(2)引导教师寻求证据;(3)通过人工智能分析问题,辅助教师判断证据;(4)通过人工智能深度学习,对证据进行分层分类;(5)辅助教师确定证据与教师现实问题和应用环境的适应性。

(二)教育人工智能的教师循证教育行动隐喻

1. 辅助制证

探索关联进化的人工智能方法的应用。辅助制证核心包括三个维度:一是利用人工智能辅助科研,形成高质量的证据。通过人工智能技术的应用和大数据体系、云计算的支持,有望打开教育从“输入”到“输出”之间的“黑匣子”,将学生的学习进程进行准确描述,并挖掘其背后的课程、学习空间、学习评价等相关关系,为高质量科研提供基础性支持,服务教师的循证教育。二是依托人工智能开展教学改革,促使更具智慧的教学案例生成。人工智能利用数据和算法来理解环境,并根据现实需求服务学术,形成“包括全面感知学生的学习场所、灵活创新的学校布局和深度交互的网络学习空间”[19],为基于个性化理念、人本化理论和深度学习理念等教学改革创造了空间,可以从中激发教师教学改革活力,形成优质的教学案例,在算法的支持下,可将教师基于“灵光乍现”所产生的教学举措进行获取,当做教师循证教育所需要的“高质量证据”。三是建立内容的关联进化机制,促使内容按照层次递进的方式来逐代提升。有学者从资源的优化迭代过程中提出了资源的“有机体”概念[20],并依托“学习元”形成了内容进化的系统设计,促成了相关的实践[21]。在内容进化上,人工智能通过跟踪证据的采纳情况和使用过程,并建构多元知识管理体系,可以有效为内容进化指明发展方向。

2. 辅助取证

建构基于人工智能的可视化证据平台。“辅助取证”指的是通过人工智能将关联数据和信息整合在统一标准中,并以可视化的形式展现在教师面前。具体包括:一是社会层面,通过联通专门的社科学术平台、大型知识数据库,设计人工智能算法,将核心主题进行聚集,帮助教师快速找到证据。二是在机构(通常为学校)层面,通过整合校内校外数据,借助智慧教室、智慧校园系统等,形成涵盖学习、生活、社交的数据,配合情境感知和外部案例、学术成果,形成可视化的整合数据,为教学提供证据支持。三是在个人层面,主要体现为两个方面:一方面,支持教师通过发表评论、写笔记和作批注等方式,对证据进行标记,方便教师取证;另一方面,通过语义分析,形成日常语义与研究术语之间的联系,帮助低教研素养教师快速找到所需要的切实证据。

3. 辅助用证

建立基于人工智能的引导用证技术路径。人工智能的“辅助用证”体现在三个方面:一是提升“用证”的及时性。通过可视化技术,通过底层人工智能的学习,将相关证据按照主题、层次等排序方式,及时提供给教师。在重庆广播电视大学“智慧驾驶舱”,可以将学习者相关的数据在教师屏幕中及时显示,为基于证据的教学提供了便利[22]。二是提升“用证”的科学性问题。通过人工智能的分类,将时序、情境、事务标识等形成关联,建立科学的“用证”基础。三是提升“用证”的灵活性。通过人工智能建立各类关联关系,将教学方式的选择与情境进行精准匹配,实现灵活用证。比如课题组过往对课堂的研究中发现,同一位数学教师,在一个班的气氛总是比另外一个班好,通过挖掘整体数据发现,效果不好的一个班上每次上课之前的一节课是体育课,学生存在运动之后精力不济的问题。因此,对关联关系的挖掘,可以帮助教师更加灵活调整教学策略。

四、基于人工智能的教师循证教育的

技术方案及其模型建构

(一)基于人工智能的教师循证教育关键要素及其技术方案

1. 人工智能运行平台

人工智能运行平台是循证教育的基础性条件,相当于“智慧大脑”,可以分为基础层、算法层、感知层、认知层和应用层。其中基础层主要是收集数据,核心是通过接口和数据标准的建立,完成对不同平台的数据聚合和对自身数据的存储,包括证据存储平台数据、知识管理数据、行为数据、评价数据等,其核心技术是数据清洗技術,主要功能是通过对半结构化和非结构数据进行清洗、聚合和存储;算法层指的是人工智能对数据的处理,包括传统机器学习算法和深度学习算法。其中机器算法主要是贝叶斯算法、回归算法、决策树算法、线性算法、聚类算法等,深度学习算法包括卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、递归神经网络等。感知层主要是通过感知终端实现语义信息进和情景信息的感知,其感知数据本身是数据的来源,也是人工智能平台与外界进行交互的结构层;认知层主要是完成知识标识方法、智能代理等建构,实现自然语言的加工处理,在准确获取教师需求中发挥作用;应用层主要是基于证据的教学科研场景的应用模式开发,比如上课用的及时数据可视化平台、教学准备用的智能资源库、教学科研用的知识架构等,这些根据“循证”场景的拓展和深度应用进行有针对性的开发,形成一系列的相关应用。

2. 证据分类分层逻辑

证据分类分层是按照证据的类别,通过人工智能的关联规则学习,以分层聚类算法等,用机器将证据进行可靠性分类。通常来说,可以按实验研究、准实验研究、质性分析、案例分享进行可信度递减的分类;按照时间顺序进行有效性分类;按照语义标识(通过使用,产生的笔记、证据的使用等,标识越完整、被越多的人使用并产生效果,可靠性越强)进行分类;按照内容对照分类(根据问题产生的学科层次、类别)等多层逻辑,形成呈现排序的权重规则并按照使用情况进行实时调整,将证据分主题和层级进行存储,形成证据库,并通过语义标注技术进行标记,同时设计语义关联计算和规则推理计算的相关算法,形成证据与应用的快速联动。

3. 内容关联管理和进化机制调节

内容关联管理主要是依托人工智能技术,从人工智能认知层面依托自然语言处理、智能代表和知识表示方法,实现证据的识别;在满足教师智能化、个性化和精准化的“用证需求”下,对证据进行基于情境的用户关联,实现证据与教师需求匹配;按照规则推理的逻辑实现个性化的证据推荐服务。内容关联管理的核心技术是用户画像技术,通过人工智能对教师信息的全方位获取,形成教师的教育资源需求,通过语义关联,实现证据与情景的匹配。内容进化机制调节指的是通过内容的标识支持,也就是通过证据使用者对内容进行二次加工,将证据的最新状态进行呈现,支持教师和研究者在此基础上开展研究和探索,形成新的证据或者更加完善的数据。

(二)基于人工智能的教师循证教育理论模型建构

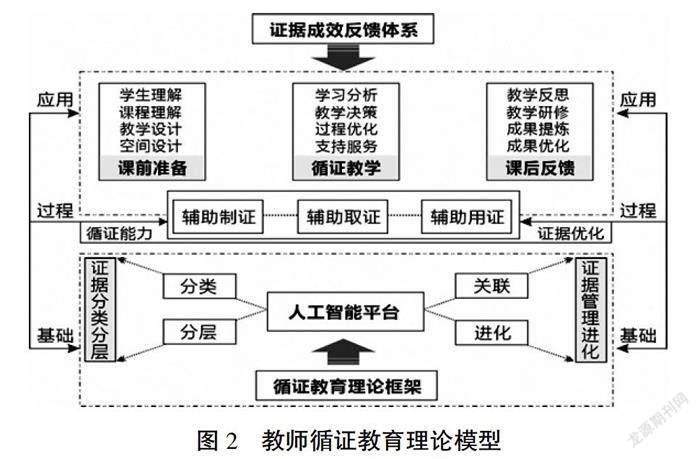

依据上述关键问题,本研究按照课前教学设计、课中教学开展和课后教学研修的时序逻辑,探讨基于人工智能的教师循证教育理论模型。

图2 教师循证教育理论模型

1. 人工智能平台通过证据分类和内容管理形成循证教育的基础

对于教师教育而言,循证教育的关键是在于帮助教师少走弯路,在专业发展上节约精力,避免无谓消耗。在教师的循证教育模型中,人工智能平台是基础,循证教学理论是支撑,人工智能是整个运行体系的“大脑”,主要是通过内在算法的嵌入,解决证据的分类与分层问题、证据关联规则和内容进化机制的问题。

2. 人工智能发挥作用的过程体现了证据的获取、使用和优化全程

在循证教学中,通过人工智能完成“辅助制证、辅助取证和辅助用证”的过程,其中循证教学能力和证据优化在循证教学内部扮演支撑角色。因此,循证教学需要教师循证能力和证据优化的支持,教师是教师教育的主体,也是推进教学实践的主体,需要自身明确意识并形成循证能力;后者是支撑教师高水平决策的基础,为循证教育提供科学决策依据。

3. 人工智能最终通过人机协同的教育得到应用

从循证教育的范畴来看,覆盖了课前准备、课中施教以及课后反馈全过程。在课前准备阶段,通过人工智能对学生数据的全方位采集,完成学生理解;对课程建设和运行过程中呈现的状态予以可视化呈现,实现教师与课程之间的“视域融合”;证据体系本身也为教学设计提供了案例、成效分析和其他相关信息。在课中阶段,人工智能的循证价值体现在循证教学,主要是依托学习分析、教学决策、教学优化和学习支持服务发挥作用。学习分析指的是借助大数据平台的信息采集,完成教学系统的可视化,帮助教师开展教学决策和调整;教学决策和教学优化都是按照证据开展的教学实时调整方式,强化了“人机协同”教学;借助人工智能的可视化系统建设,为及时学习支持服务提供了条件。在课后阶段,循证教育主要通过教学反思、教学研修和成果提炼发挥作用,教学反思指的是提供清晰的过程引导和问题挖掘;教学研修是提供完善的教学发生轨迹便于教师设计研修主题并开展工作;成果提炼指的是在教学中的相关教学成效进行总结和反思所提炼的成果,比如教学案例、论文、课题等载体。

五、基于人工智能的教师循证

教育行动网络建构

在人工智能支持的教师循证教育中,不仅是一条漫长的“时间线”,其涉及教师的职前教育、岗前培训和职后教育;同时也是一个跨度巨大的“横截面”,体现为多元主体围绕对教师更好开展循证教育的支持,这种多元性不仅体现为“人的力量”,而且体现了人工智能等机械的力量,在拉尔图的行动者网络理论体系中,称之为“非人行动者”[23]。组织运行的关键是行动者作为本体主动行动,建构相互联系的社会网络,进而实现组织运行的目标。人工智能与教师循证教育的结合,凸显了人工智能作为“非人行动者”的作用,需要建构一个广泛的“转译”网络,支持循证教育的实现。

(一)促进行动主体从单一来源转向多元来源

按照行动者网络理论的理解,核心行动者在行动网络中通过建立共同目标和设计强制通行点扮演组织、解释和协调的作用[24]。从现有的循证教育体系来看,更为广泛的循证教育网络需要更多人群的主动行动:一是教育研究者。教育领域绝大部分研究者从个人兴趣和思辨活动中脱离出来,寻求“真问题”,以解决循证教育中“证”缺乏的问题,同时提高“证”的科学性和权威性,其中最为首要的问题是建立证据的质量标准,为基于人工智能的证据聚类分层提供参考。二是人工智能专家。用人工智能技术支持教师循证教育,对教育工作者而言存在许多难题。比如,内容管理的算法设计,多种算法的叠加和教育专家的加权处理都需要人工智能专家的参与,细节层面的内容更是需要算法的训练学习。比如,笔者在做“3+3”大数据生态圈中“智慧驾驶舱”项目的表情获取算法,邀请了惠普公司人工智能的首席科学家参与。三是广泛的教师。教师是循证教育的受教育者,也是循证教育中证据的提供者。对于教学而言,优秀的案例、优质的教学设计等都是有意义的证据,通过支持教师以实验、准实验方式开展教学,为循证教育提供优质证据,同时验证循证教育的效果。所以,教师是推进教师循证教育的重要行动者。除此之外,由于人工智能平台等相关支持性要素的建构,需要信息技术类的软硬件专家的支持,学生也是重要的行动者。因此,教师循证教育的实现,多元化主体的建构是基础。

(二)以利益为“中介点”建构循证教育网络联盟

行动者之间要形成关系,实现连接,才能建构有意义的讨论和交互,才能实现科学与社会关系的整体性演进,也称之为“异质性网络”[25]。在循证教育的异质性关系中,行动者的利益并不一致,研究者遵循成果的快速而高质量产出,成果能否被别人利用的关注度不高。而循证教育要求成果服务教师教育,满足教师的发展需求。人工智能专家参与研究更多可能是项目驱动和利益驱动等,这些行动者都需要改变自身擅长的路线,形成利益联盟。就教师教育而言,他们最大利益共同点是“更优质教师”导向下社会优质教育。具体来看,在“更优质教师”的愿景下,政府可以加强对于循证教育的立项,尤其是可以组织国内“双一流”大学联合,共建基于循证教育的人工智能平台,发挥其在资源组织和知识管理的主导地位;企业可以发挥人工智能的技术优势,在项目或者是资源支持下,开发新的算法,以人工智能技术实现证据的科学排序,实现精准的证据推送和证据个性匹配;教师是循证工作的利益集成者,也是重要的行动主体,需要通过自身行动,成为网络建构的主动者,发挥其在验证证据、生产证据和使用证据上的优势。学生也可以通过自身的数据共享,实现行动者网络的参与。总之,对于行动网络而言,节点数量越多,行动关系越复杂,行动行为越频繁,网络的密度、延展度和覆蓋度就能得到更大提升,产生的影响也越深远,行动更可靠。

(三)有效利用人工智能技术促进循证教育理论系统化

循证教育理论存在如下问题:一是循证教育的前提是“证据有用”,“证据有用”的基础是普适性的教育建构,实质是对复杂性的教育现象挖掘出清晰的规律,对“理论其实就是对一个现象如何运作以及为什么如此运作的解释或者解释体系”的教育化[26],而教育的复杂性和不可控性难以形成“标准工程”。人工智能的“辅助制证”已经具备成为一种证据开发和研究范式的可行性,探索基于人工智能的理论研究成为教育领域的亮色,但还算不上成熟的教育理论,需要更多研究者参与的主动建构。二是循证教育需要面对自身被质疑的立场,回应差异化质疑和量化教育判断的理论。对循证教育的批判主要是将人作为“定量化”的对象来肢解,忽视人内心活动的问题,无法应对个性化和大规模因材施教的教学改革行动问题。笔者认为,人工智能支持的循证改变了过往完全依靠证据的范式,提出了一种人机协同的处理模式,证据是教师认知和实践的基础,但不是代表教师的决策。理论工作者需要在这个前提下,通过顶层的建构和实施细节的模式化,回应研究者的质疑。三是循证教育需要在教学过程理论中形成系统的研究结果。循证教育的关键点在于教学过程,如何形成融合专业性和实践性的教学过程证据,并在人工智能技术下进行知识管理和资源优化,建构发展循证教育实效的教学法,进而形成更多的成果,支持循证教育的发展。

(四)推进循证教育的正规化和互动的广泛化

循证实践实质是服务教师教育和专业发展的资源库,任何资源库要得到持续的发展,正规化和广泛化是不可避免的行动内容。

从正规化的逻辑来看,政府和学校是推动循证教育实践正规化的主要途径。其中政府通过项目为循证教育体系提供资金,学校通过培养教师循证能力,提升研究实效,充实资源库来源。作为教育治理领域的理念,循证正规化已经在逐步推进,比如,伦敦大学成立了英国政策与实践信息协通证据中心[27],美国教育科学研究所建立了“有效教学策略网”[28],前文提到的中国Campbell联盟等,但这些平台的证据收录都不够全。需要从技术互动导向的全局主义探索循证教育的正规化问题,比如,教师培养过程中的课程嵌入,教学研修中的证据导向,各类课程开发的证据实效性解释等,并建立一系列制度和政策,实施自上而下的循证“规制”。

从广泛化的逻辑来看,尽管人工智能的介入拓展了教师互动的范围,但这种结合没有从根本上拓展教师循证教育的交互广泛性,也就无法深入理解代理人对行动者的主张予以转录性理解。因此,要实现循证教育的意义,需要行动主体通过行动网络的主动行动,促使教育体系各要素在不断发展、变化和创新中产生联系,实现从理念到行动的扩散,进而形成一种“循证”的文化和崇尚“理性”的空间场域,进而不断吸纳参与者,丰富参与方式,滋养以循证教学为核心的教师循证教育体系。

[参考文献]

[1] SHULMAN L S. Those who understand: knowledge growth in teaching[J]. Educational researcher, 1986, 15(2): 4-14.

[2] MURRAY J. Between the chalkface and the ivory towers?: A study of the professionalism of teacher educators working on primary initial teacher education courses in the English university sector[D]. Institute of education, University of London, 2002.

[3] DAVIES P. What is evidence-based education?[J]. British journal of educational studies, 1999, 47(2): 108-121.

[4] 柳春艳,杨克虎.西方循证教育学推演:理论、方法及启示[J].电化教育研究,2022,43(3):25-31.

[5] HOBGOOD C. Emergency medicine: an approach to clinical problem-solving[J]. Annals of emergency medicine,2003,42(3):437-438.

[6] 陈露茜,苏艺晴.循证教育溯源及其困境[J].清华大学教育研究,2022,43(4):44-52,113.

[7] DJULBEGOVIC B, GUYATT G H. Progress in evidence-based medicine: a quarter century on[J]. The lancet,2017,390(10092): 415-423.

[8] HARGREAVES D H. In defence of research for evidence-based teaching: a rejoinder to Martyn Hammersley[J]. British educational research journal,1997,23(4):405-419.

[9] 柳春艳,丁林,杨克虎.“互联网+”教育背景下的循证学习探究[J].电化教育研究,2020,41(7):55-61.

[10] 刘三女牙,杨宗凯,李卿.计算教育学:内涵与进路[J].教育研究,2020,41(3):152-159.

[11] 吴南中,夏海鹰.教育大数据范式的基本理念与建构策略[J].电化教育研究,2017,38(6):82-87.

[12] 楊甲睿,黄甫全.证据型教学决策在美国:兴起、内涵、策略及其启示[J].电化教育研究,2013,34(4):107-113.

[13] 包国宪,刘强强.中国国家治理中的循证逻辑:理论框架与研究议程[J].南京社会科学,2021(1):75-83.

[14] 岳晓东.批判思维的形成与培养:西方现代教育的实践及其启示[J].教育研究,2000(8):65-69.

[15] 张春华,胡婷玉,杨会彦.教师基于信息技术开展精准教学的过程及影响因素[J].电化教育研究,2022,43(4):85-91.

[16] EC–European Commission. Common European principles for teacher competences and qualifications[J]. Retrieved august,2009 (22): 2011.

[17] 王良辉,夏亮亮,何文涛.回归教育学的精准教学——走向人机协同[J].电化教育研究,2021,42(12):108-114.

[18] TRIBUNEREVIEW T . What is artificial intelligence?[J]. Communications of the ACM, 2011(7):1-4.

[19] 曹培杰.人工智能教育变革的三重境界[J].教育研究,2020,41(2):143-150.

[20] 杨现民.泛在学习资源动态语义聚合研究[J].电化教育研究,2014,35(2):68-73.

[21] 杨现民,余胜泉.生态学视角下的泛在学习环境设计[J].教育研究,2013,34(3):98-105.

[22] 吴南中,夏海鹰,黄治虎.基于大数据的智慧教室驾驶舱的设计与实践——以重庆广播电视大学为例[J].现代教育技术,2020,30(3):101-107.

[23] 郭明哲. 行动者网络理论(ANT)[D].上海:复旦大学,2008.

[24] 吴莹,卢雨霞,陈家建,王一鸽.跟随行动者重组社会——读拉图尔的《重组社会:行动者网络理论》[J].社會学研究,2008(2):218-234.

[25] 贺建芹. 行动者的能动性观念及其适当性反思[D].济南:山东大学,2011.

[26] JOHNSON R B, CHRISTENSEN L. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches[M]. Sage publications, 2019.

[27] 张琦.遵循循证原则 制订教育政策[J].中国教育学刊,2007(7):11-15.

[28] 柳春艳,李秀霞,杨克虎.发展中的循证教育学:多元特征与研究前景[J].图书与情报,2018(3):35-42.

Evidence-based Education for Teachers Supported by Artificial Intelligence:

A Theoretical Framework and Action Network

WU Nanzhong, LI Shaolan, CHEN Mingjian

(1. School of Mathematics and Statistics, Southwest University, Chongqing 400715;

2. Faculty of Education Science, Jiangxi Science and Technology Normal University,

Nanchang Jiangxi 330036; 3.Chongqing Academy of Education Science, Chongqing 400015)

[Abstract] Evidence-based education for teachers has attracted much attention from researchers because it has bridged the gap between the theory and practice in teacher education. However, it has been slowly developed due to the shackles of improper questioning, insufficient evidence preparation, ineffective evidence collection, poor evidence preparation and inability to use evidence in practice. Based on the analysis framework of the process of AI acting on teachers' evidence-based education, this paper combs out the multiple relationships between people, evidence and educational teaching practice in teachers' evidence-based education, and gives full play to the role of AI in auxiliary evidence preparation, auxiliary evidence collection and auxiliary evidence use, so as to promote the high-quality development of teachers' evidence-based education. It also constructs a theoretical model of teacher evidence-based education on a basis of the artificial intelligence platform, evidence classification and hierarchical logic, content association management and evolution mechanism. In the model, the AI platform acts on the whole process of teacher evidence acquisition, use and optimization through evidence classification and content management, and finally realizes evidence-based value through human-computer collaborative teacher education. In order to realize teacher education supported by AI, it is necessary to build an evidence-based education alliance with interests as the "intermediary point" through a multi-action network covering human and non-human actors, and form a two-way evolution and gradual diffusion of theory and practice on the basis of effective use of AI to promote the systematization of evidence-based education series and promote the normalization and interaction of evidence-based education.

[Keywords] Artificial Intelligence; Teacher Education; Evidence-based Education; Theoretical Framework; Action Network