南京市都市区声景观的城乡梯度演变分析

崔志华,吕言洁,杨昕雨

(1.南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037;2.南京铂锐能源科技有限公司,江苏 南京 210036)

在30多年的快速城镇化进程中,城乡土地利用、空间和景观结构都发生着巨大变化。据统计,2021年末全国城镇化率由1990年的26.41%增长到64.72%[1]。这种前所未有的变化一方面体现在生态环境及生态系统结构等物质层面的变化,另一方面体现在视觉、听觉等感官层面变化。为研究这一变化趋势所带来的影响,国内城市、生态与景观规划领域的学者侧重于物质层面和视觉景观进行了大量研究,但声景观质量的变化尚未引起足够重视。2008年以来进行的城市与景观规划理论与实践研究中,国内学者在着手探索视觉景观设计的同时,也开始关注声景观对整体景观质量可能带来的影响与意义,并针对中小尺度的城市开放空间(公园、居住区等)开展了声景观调查、评价与设计[2-4],改变了以往重视觉设计而轻听觉感受的现象。近两年,声景观研究内容不断丰富,研究视角逐渐多元,呈现出明显的多学科交叉特征。

声景观作为衡量人居环境质量的重要指标之一,其质量直接关系到人居环境的宜居性和居民生活质量的高低[5]。声音本无优劣,关键在于与环境内各要素的平衡与和谐。声景观是特定区域内包含信息的声音,不同的城镇化水平会产生不同的声景观。随着城乡梯度变化,声景观的构成、质量以及主体对于声景观的期待也随之改变。目前,国内针对城乡梯度视角下的物质空间研究成果集中于城市景观设计与生态保护等领域,而对于大尺度空间声景观的空间特征及变化趋势研究涉猎较少。国外声景观研究已经从不同尺度的城乡空间向国家公园乃至海洋环境拓展,对各类不同声源的特征、使用者以及各项不同维度影响指标的研究不断深入,声景的规划实施与保护管理日趋完善[6-8]。研究重点从关注人类对声景的感知开始兼顾生物圈其他生物对声景的响应,重视声景观的生态指示意义,以及从“景观格局—过程”的角度研究区域层面的声景生态特征与演变机制。本研究以南京都市区为研究对象,以都市区城乡梯度带的划分为研究基础,结合现场调查和声景观客观测量结果,利用GIS绘制声景图,剖析城市—乡村梯度下声景观特征及变化趋势,探讨都市区不同梯度的土地利用结构及不同发展方向下的声景观组成及变化趋势,以期探求城镇化过程与声景观格局间的关系,为南京市都市区声景观规划设计提供依据,为研究区域声景观特征与演变机制及影响因素提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究范围

南京是长三角乃至东部地区重要的中心城市之一(118°21′47″~119°14′24″E,31°37′05″~32°30′56″N), 2021年末市域常往人口942.34万,城镇化率86.90%[9],城镇化水平较高。形成了“南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合”的空间格局,声景观内涵丰富。以《南京市总体规划(2011—2020)》中划定的南京市都市区为研究对象,即以新街口为中心、轨道交通45 min出行为半径所覆盖区域,具体包括玄武、秦淮、建邺、鼓楼、浦口、栖霞、雨花台、江宁区全部和六合区大部,以及溧水区柘塘街道,总面积约438 800 hm2[10]。

1.2 城乡梯度带划分与样带选取

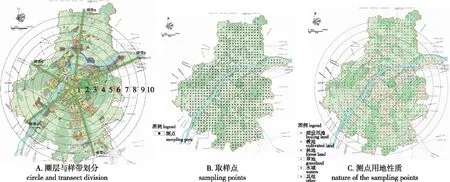

1)梯度带划分。近年来,国内外学者基于各项城镇化指标对城乡梯度划分采用5种度量指标,即:①人口密度(人/km2),指总人口数,体现城市化进程的快慢[1];②距离中心商业区直线距离(km);③道路网密度(m/km2),指公共公路总长度;④住宅密度(个/km2),指住宅总数,依据当地行政区选举水平推算;⑤城市土地覆盖率,城市土地覆盖面积/总样本区域面积。综合考虑研究对象实际情况,选择以“距中心商业区距离”作为本研究城乡梯度划分的指标。在分析对比国内外城乡梯度研究[11-14]基础之上,发现研究区面积与距离中心商业区最近梯度的半径之比介于800~900,结合实际情况与研究区域面积(438 800 hm2),将5 km定为距离中心商业区最近梯度的半径。以“中心商业区”新街口为圆心,向外每5 km为1个梯度,生成10个梯度,分别定名为梯度1、梯度2、梯度3、…、梯度10(图1A)。这个“城市—乡村”梯度的划分反映了人工要素由多到少,土地利用由非农到以农为主,建筑面积、容积率及人口密度由高到低,生物多样性由低到高,景观由人工景观为主到自然景观为主的变化。

图1 研究区圈层与样带划分、测点分布及测点性质Fig. 1 Divisions of the circle layer and transect,regional gradient division and sample zone distribution in the study area

2)样带选取。鉴于南京市 “两带一轴” 的发展战略,城市发展不均衡,为获得都市区更准确的声景观演变特征,以商业中心区为起点,结合城镇化发展历程选取宁淮、沪宁、沿江、宁杭、宁滁蚌5个不同方向发展带,各建立1条宽1 km的样带,由起点向外延伸至研究区域边缘,分别命名为样带a、b、c、d、e(图1A),各样带尽可能多地覆盖了研究区域的一系列土地利用类型[12],样带a至样带e长度分别为48、43、40、31和28 km。该样带的划分反映了不同城镇化速度与水平下声景观城乡梯度的特征与变化趋势。

3)测点选取与缓冲区划分。较为理想的测点选取方案应包括合理的位置布点和适宜的采样密度[15]。结合研究范围内的地理特征,采用系统采样法,以中心商业区为原点,2 km为间隔布点进行数据采集,避开河流、林地等人力无法测量的测点,共获取785个有效测点(图1B)。同时引入缓冲区分析法[16-19],设计以各测点为圆心,1 km距离为半径的区域为缓冲区。此外,将用地性质划分为建设用地、耕地、林地、草地、水体、其他6大类(图1C),为后续探究用地性质差异对声景观的影响做准备。

1.3 数据采集与预处理

1)自然地理信息。采用的研究范围数据取自《南京市总体规划(2011—2020)》,其他shapefile格式数据取自GADM数据库。高程数据提取自地理空间数据云下载的研究区域 DEM(精度90 m)。其余自然地理空间数据收集自国家地球系统科学数据共享平台。

2)社会经济数据。采用的城市用地数据收集自《2018南京市统计年鉴》,底图数据为2018年南京市航空摄影图像,主要基础空间数据包括南京市行政界线图、建筑物基底图等。部分缺失数据结合互联网开放平台数据来补充。

3)声级测量。为了尽量减少季节和昼夜产生的声景观差异,于2018年1—12月,选取四季中工作日和非工作日,利用TES-1352记忆式噪音计对每个观测点最高和最低声音分贝和等效声级(LAeq)进行实地测量,采用手持式GPS接收仪e Trex Legend 实测观测点地理坐标,同时记录声音来源,测量时间为9:00—12:00、12:00—15:00、15:00—18:00。

2 结果与分析

2.1 不同声要素的梯度演变

根据现场声景观记录与统计,研究范围内声景观由35种声源组成,分为自然声、生活声、人工声和历史声4类声要素。其中自然声是由自然中原生态现象(如风、雨、流水等)及生物(如虫鸣、鸟鸣等)为声源所产生的声景观类型,以及这些声音所引发的次层级声音(如风吹树叶声、流水拍打石岸声等);生活声是指人与人之间交往(如交谈、集会活动、玩耍嬉戏等)产生的各种社会活动声,表现出一定的社会性[20];人工声是指人造设备(如交通工具、施工设备、音乐声和喷泉声等)所产生的声音,表现出侵略性和事件性的特征[21-22];历史声是指空间内具有纪念与传承意义的声音,通常声源为历史古迹等文化遗产,也可通过人为创造(如戏曲声、古街中的叫卖声等)。4类声要素占比分别为24%、36%、32%、8%。

2.1.1 总体梯度演变

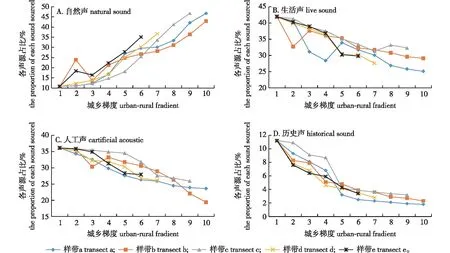

从声景观组成结构来看(图2),梯度1~4(0~20 km)以生活声和人工声多(建设用地多,人口密集、活动强度高);自然声梯度1占比最低(自然要素少),从第5梯度(>20~25 km)开始占比最高,其次为生活声和人工声(自然要素增多,人类活动减弱);历史声除梯度1占比稍高于自然声(鸡鸣寺、明城墙、明故宫等历史遗迹丰富),其余梯度占比均最低。

图2 研究区域各梯度声景观类型比例及组成演变趋势图Fig. 2 Proportion and composition evolution trend of different gradient acoustic landscape types in the study area

从研究对象声景观组成演变趋势(图2)及其线性回归方程(表1)来看,总体上从中心到都市区外围自然声占比呈波动上升趋势且速率最快,其余3种声源呈波动下降趋势,历史声变化趋势最弱。这与沿着城市—乡村梯度人类影响程度减弱、用地及景观结构变化相对应。生活声与人工声的下降趋势相似,且各梯度占比较为接近,在梯度1~4(≤20 km)内占比分别为最高和次高,梯度5~10(>20 km)占比分别下降为次高与第3位。

表1 声景观类型线性梯度变化回归方程及判定系数

从占比波动幅度来看,4种声类型均在前三梯度(0~15 km)波动趋势较小,自然声与人工声占比上下波动,其余两种声景观递减的趋势在5%以内,且自然声均低于都市区平均水平(24%),人工声与生活声均高于平均水平。其中,自然声在前三梯度波动较小,3~5梯度变化幅度为所有梯度内最大(丘陵地貌限制城市开发建设活动,人工要素减少),梯度5~8呈缓慢上升趋势,8~10梯度呈加速上升趋势,为上升幅度第二大区间。生活声各梯度递减幅度在5%以内,在梯度1~4及梯度7~8呈明显下降趋势,其余梯度降幅较小。人工声除梯度2、3上升,其余均呈下降趋势,且在梯度3~5和梯度8~10内下降速度最快,其余梯度呈缓慢下降趋势。历史声整体梯度变化呈先快速下降、后趋于平缓的趋势,是4种声要素中变化最小、占比最低的要素,且主要集中在前4个梯度。

2.1.2 各样带梯度演变

自然声沿市中心向北、西南和东南(样带a、c、d)梯度变化趋势均呈现出先缓慢上升、后快速上升、最后趋于平缓的变化趋势(表2);由市中心向西与向东方向上(样带b、e)均在梯度1~2之间出现陡高点随即回落,之后向西呈快速上升趋势而向东呈先缓慢上升后快速上升的趋势。样带e自然声占比最可观,除在梯度1~2之间低于样带b(玄武湖、紫金山),其他同梯度间占比均最高;样带c在前5个梯度自然声占比最低(城市发展银轴,快速城镇化进程中);样带b在后5个梯度最低,即都市区东侧与东南侧自然声现状均需改善(图3A)。从线性梯度变化率来看(表2),样带e变化率最大而样带b最小,即研究范围内自然声向西增多趋势最快,向东增长趋势较平缓。

图3 研究区域各样带声景观组成梯度变化趋势Fig.3 Gradient change trend of landscape composition of various belted soundscapes in the study area

表2 各样带声景观类型线性梯度变化回归方程的变化率

生活声向东(样带b)与向北(样带a)前三梯度呈明显下降趋势,之后呈缓慢下降趋势;东南(样带c)、西南(样带d)和西方向(样带e)均呈波动下降趋势。生活声东南方向(样带c)占比最多,在8个梯度上占比最高;沿市中心向北(样带a)生活声占比最少,有7个梯度均为最低占比(图3B)。从变化幅度来看,沿市中心向东南方向(样带c)降幅最明显,变化率为-0.492 9,而沿市中心往东(样带b)变化趋势最平缓,变化率为-0.226 8(表2)。

人工声向东(样带b)在前三梯度呈明显下降趋势,之后呈缓慢下降趋势;其余4个方向均呈先缓慢下降、后明显下降、最后趋于平缓的趋势。各样带人工声的梯度变化趋势与生活声较为接近,都市区东南方向(样带c)人工声占比最多,有8个梯度均为占比最多的样带;沿市中心向北(样带a)人工声占比最少,有6个梯度占比均为最低(图3C)。从变化幅度来看,都市区人工声沿市中心向西(样带e)变化趋势最明显,变化率为-0.3443,而东南方向(样带c)变化趋势最平缓,变化率为-0.286 8(表2)。

历史声的各样带梯度变化规律相似,均在前4个梯度快速下降,后趋于平缓。都市区东南方向(样带c)历史声占比最多,其余方向历史声占比相差不大(图3D)。从变化幅度来看,历史声沿市中心向西(样带e)变化趋势最明显,变化率为-0.270 0,而往东与东南方向(样带b和c)变化趋势最平缓,变化率分别为-0.181 5和-0.207 2(表2)。

2.2 声景观声级梯度演变

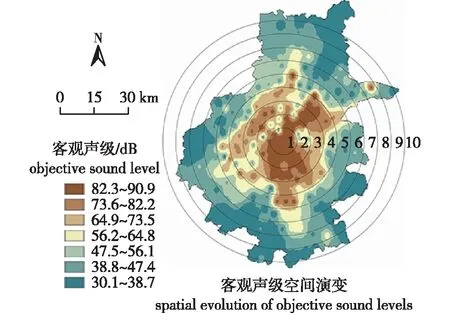

南京市都市区的客观声级呈现以新街口为圆心向四周降低的趋势,随城乡梯度的变化呈先缓慢下降、后快速下降、最后趋于平缓的趋势(图4)。梯度1~3平均声级高且客观声级环境变化微弱,声级由87.5 dB降至73.7 dB;梯度3~7声级由73.7 dB下降至36.7 dB,该范围内客观声级明显低于梯度1~3范围,且每一梯度的下降趋势均较之前明显(自然要素逐渐增多,人类活动减弱);梯度7~10声级下降趋于平缓,平均声级最低。验证了沿着城市—乡村梯度,建筑面积、路网密度、用地与景观结构、人口数量及人类活动影响的变化使得声级水平随着远离城市中心而呈下降趋势。

图4 各梯度平均客观声级空间分布及演变Fig.4 Spatial distribution and evolution of average objective sound level of each gradient

由于长江呈西南—东北向跨城而流,对城市均衡发展形成一道天然的屏障,南京市都市区声景观声级呈现明显的东南、南部片区高于西北和北部片区的南北空间分异现象(图4)。都市区东南片区是城市中心区,受人为活动影响最大,声景观客观声级高且稳定,构成要素丰富;西南与东北片区以农林用地为主,人口密度低,客观声级最低,简单而稳定;城乡过渡带声级变化复杂,具有较大的不稳定性。

2.2.1 不同用地性质的声景观声级梯度演变分析

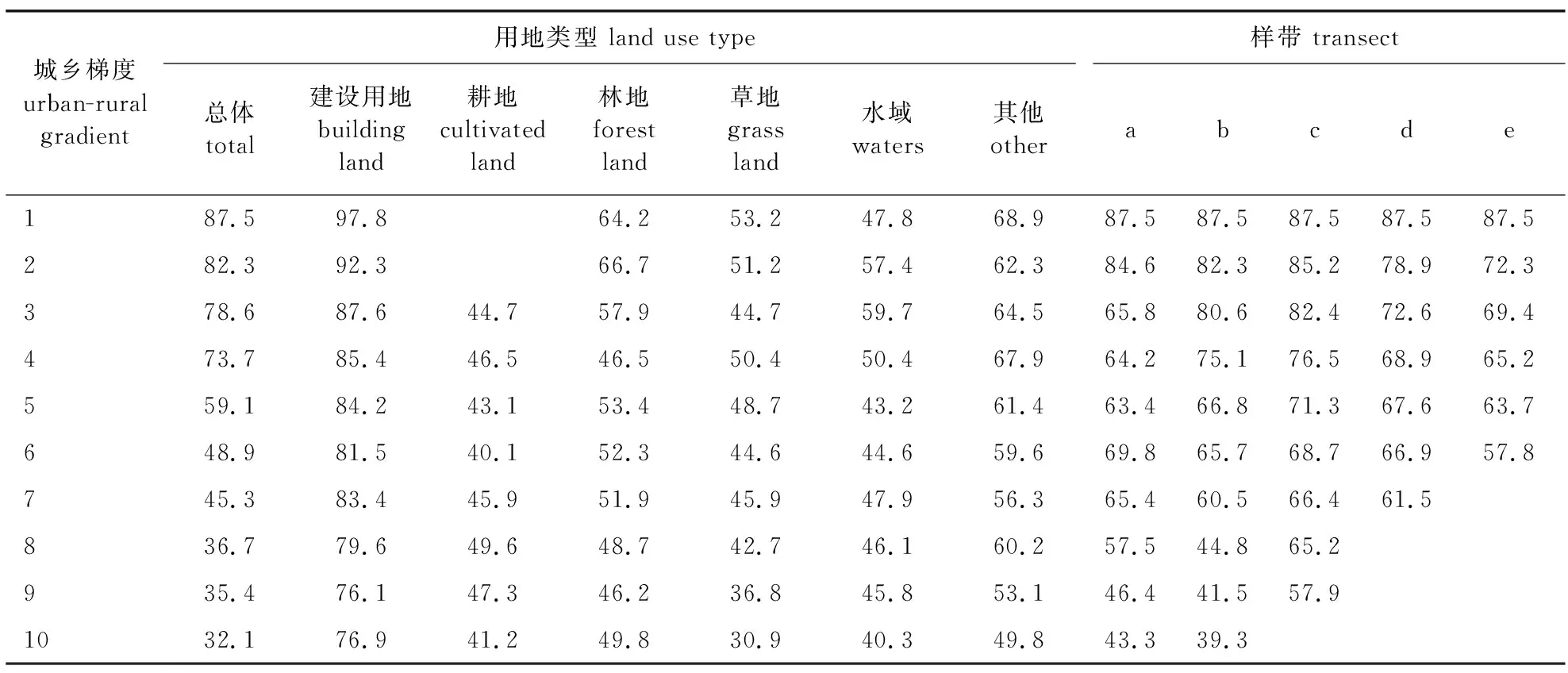

基于对各测点用地性质的分类(图1C),计算各梯度内每类测点客观声级的平均值,将其与各梯度平均客观声级进行对比发现:建设用地各梯度平均客观声级随城乡梯度增长呈缓慢下降趋势,且均高于总体客观声级,由97.8 dB降至76.1 dB;耕地的测点由梯度3开始出现,客观声级围绕45 dB上下波动;梯度1、2林地的测点主要分布于中山陵风景区,声级大于60 dB,从第3梯度开始声级围绕50 dB上下波动;草地各梯度平均客观声级较低,梯度变化趋势与建设用地相似,呈缓慢下降趋势,从53.2 dB下降至30.9 dB;水域客观声级梯度变化呈先上升、后波动下降的趋势,除2、3梯度声级较高(>50 dB)外,其余梯度均保持在40~50 dB之间;其他用地性质的测点客观声级梯度变化主要呈波动下降趋势,声级由68.9 dB下降至49.8 dB。总体来看,各用地性质的测点客观声级随城乡梯度变化呈波动下降趋势,下降趋势较为缓慢,建设用地客观声级均高于总体客观声级,耕地与草地客观声级均低于55 dB,林地、水域和其他建设用地客观声级均低于70 dB(表3)。

表3 不同用地类型及样带客观声级梯度的演变

除此之外,通过分析计算各梯度内每类用地性质测点数量与研究范围内各梯度平均客观声级的相关性发现,声景观客观声级与各梯度内不同用地类型测点的数量呈一定相关性。其中,与建设用地测点数呈强正相关(R=0.927**),与耕地测点数呈强负相关(R=-0.927**),与林地(R=-0.657*)、水域(R=-0.739*)、其他(R=-0.701*)测点呈一般负相关,与草地(R=-0.601)无明显相关性。即各梯度带内建设用地占比越多,其整体客观声级就越高;耕地内自然环境较为简单且人类活动频率较低,梯度带内耕地面积越多,客观声级往往较低。

2.2.2 不同样带的声景观声级梯度演变分析

各样带客观声级变化的总体趋势均呈现出先快速下降后趋于平缓的趋势(表3)。从客观声级大小来看,样带c声级最高,有7个梯度声级处于最高值,而样带e声级最低。通过计算5条样带上声景观客观声级沿城乡10个梯度变化的线性回归方程及系数得出,样带a—e的变化率分别为-4.222 4、-5.717 0、-3.847 9、-3.771 4、-5.514 3,降幅最快的为样带b与样带e,降幅最慢的为样带d与样带c。因此,南京市都市区从市中心向东南方向声级最高而西北方向声级最低。从市中心东南向与西南向声级降幅最慢,保持在中高水平上;东西方向上的客观声级下降幅度最大,东西边缘声级最低。

样带a为沿南北方向的幕府山—平山一线,在梯度3~5沿线为长江和八卦洲农林区,客观声级波动较大,声景观格局在很大程度上受生态环境保护和农业发展的影响;在梯度8~9范围内样带变化率最大,该范围内建设用地测点数下降,耕地测点数上升,为农村地带,内部声景观构成元素逐渐减少,受农业发展影响较大。样带b为沿西南—东北方向的紫金山—仙林—龙潭一线,在梯度4~5内客观声级降幅较大,为该样带上的城乡过渡带,梯度7~10范围内主要为农田,平均客观声级最低,这一样带上的声景观空间格局主要受城市开发建设强度的影响。样带c为西北—东南方向的夫子庙—九龙湖一线,沿线均为城市建设用地,人口密度高于1 000人/km2,高于全省平均人口密度(753人/km2)[1],是典型的城市声景观梯度变化样带;样带d、e长度较短,分别为油坊桥—东龙山一线和江心洲—老山一线,两样带均跨越长江,沿线自然资源丰富,有大量的耕地与林地,沿线城镇化水平相对其他样带较低,土地开发建设活动使得城乡过渡带的声景观格局呈现不稳定性的特征,城乡空间分异明显。

3 结 论

1)随着城乡梯度的变化,自然声在各梯度内占比由中心向四周波动上升且变化趋势最快,其余类型由中心向四周呈波动下降趋势,其中生活声与人工声下降趋势相似,历史声呈下降趋势且变化最缓。自然声与其他3种声要素之间呈现此消彼长、互相影响的关系。在声景观规划中要确立声源结构协调性原则,通过多种声景观类型的协调组合与合理布局,甚至通过增加或减少其他声景观类型占比来掩盖或凸显某一声景观类型,使整体声景观呈现平衡、丰富的特性。

2)研究区声景观的客观声级呈现东南、南部片区声级高于西北、北部片区的南北分异和都市中心—城乡过渡带—乡村的城乡梯度分异现象。声量级沿城乡梯度整体呈先缓慢下降、后快速下降、最后趋于平缓的趋势;不同方向上声景观声量级梯度变化不同,从市中心向东南方向声量级最高而西北方向声量级最低,从市中心向东声级下降速度最快而向西南方向声量级降幅最慢。因此,要根据各梯度的城市功能定位、用地布局、环境特点等因素进行声景观规划与定位,在掌握整体变化趋势的基础上进行分区分梯度改进。对于城乡过渡带区域的声景观规划,要兼顾城市与乡村声景观特点,坚持过渡带声景观的平稳性与设计的适度性原则。

3)声景观在不同用地性质下其客观声级随着城乡梯度变化呈波动下降趋势:其中建设用地客观声级均高于总体客观声级;耕地与草地客观声级均低于55 dB;林地、水域和其他建设用地客观声级介于40~70 dB,与建设用地呈强正相关,与耕地呈强负相关。因此,声景观规划应因地制宜,结合场地自身属性、外部空间特征、自然地理环境等,提升与周边整体环境的协调性和舒适性。