统编教材小学语文略读课文阅读要素浅析

张梦梅

阅读能力是培养学生语文学科核心素养的重要组成部分,也是语文教学的重点和难点。阅读要素是阅读训练的基本要素,包括阅读的基本方法、基本能力、基本学习内容和学习习惯。“各类阅读要素,分成若干个知识或能力训练的‘点’,由浅入深,由易及难,分布并体现在各个单元的课文导引或练习题之中。”本文结合《义务教育语文课程标准(2022年版)》对小学语文中高段略读课文课前提示语中的阅读能力要素和阅读策略要素展开分析,进一步举例说明各类重点要素的分布特点,更好发挥其目的性、导向性作用。

一、统编小学语文略读课文的阅读能力要素分析

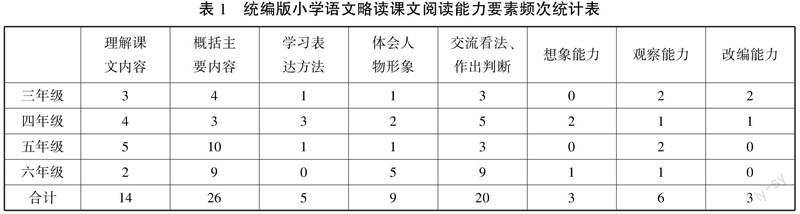

“统编小学语文教材所涉及的语文能力有朗读、默读、复述、概括文章的主要内容、体会文章的思想感情、学习基本的表达方法”,等等,结合《义务教育语文课程标准(2022年版)》中第二、三学段中对阅读目标与内容的表述以及每篇略读课文课前提示语中对阅读能力要素的要求,把统编版小学语文略读课文阅读能力要素概括为:理解课文内容,概括主要内容,学习表达方法,体会人物形象,交流看法,作出判断,想象能力,观察能力,改编能力八种类型,见下表1。

总体上看,首先是“概括主要内容”阅读能力要素出现次数最多,五年级出现了10次,六年级出现了9次,可以看出小学高段略读课文教学中更侧重“概括主要内容”阅读能力要素的培养。其次是“交流看法、作出判断”阅读能力要素,该要素在六年级出现了9次,符合高年级学生抽象思维发展特点。再次是“理解课文内容、体会人物形象”两类要素,“理解课文内容”在小学中段和高段出现频次一致,说明小学中、高段在略读课文教学中都同样重视培养该类要素;“体会人物形象”在六年级出现频次最多,着重强调学生对具体人物形象的感受、分析及判断能力。最后依次呈现的阅读能力要素分别是“观察能力、学习表达方法、想象能力和改编能力”四种类型,其在各个学段均有提及,集中分布在童话、寓言以及说明性文章中。

结合具体频次分布特点,下文将依次对“概括主要内容、交流看法、作出判断、理解课文主要内容”等重点阅读能力要素在统编版小学语文略读课文课前提示语中的分布做近一步举例说明。

(一)概括主要内容

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中对“概括主要内容”方面的阅读能力要素表述为:“能初步把握文章的主要内容”和“了解事件的梗概”。在统编版小学语文略读课文课前提示语中有关“概括主要内容”要素主要渗透在以下方面。

1.整体性概括课文内容。五年级下册《梅花魂》课前提示语中要求“说说课文写了外祖父的哪几件事,表现了他怎样的感情”,该要求需要学生在了解整篇课文内容的基础上进行总结概括,属于指涉全文整体内容的要求。

2.局部性概括课文内容。五年级上册《“精彩极了”和“糟糕透了”》课前提示语中要求“想想父亲和母亲对巴迪的诗为什么会有不同的看法;巴迪长大后,又是如何看待这件事的”,该要求分别指向父亲、母亲以及巴迪长大后的看法,只需找到父亲、母亲以及巴迪长大后相关内容回答即可,主要是针对文本某部分关键内容。

3.创造性复述课文内容。五年级上册《小岛》课前提示语中要求“用将军的口吻,讲述登上小岛后发生的故事”,该要求需让学生充分了解课文内容,走进将军的内心世界,代入将军的角色,创造性讲述登岛后的故事。

(二)交流看法、作出判断

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中对“交流看法、作出判断”方面的阅读能力要素表述为:“与他人交流,主动和同学分享自己的阅读感受”和“在交流和讨论中,敢于提出看法,作出自己的判断”。在统编版小学语文略读课文课前提示语中有关“交流看法、作出判断”要素主要渗透在以下几类问题中。

1.关联现实类问题。三年级下册《池子与河流》课前提示语中提出“结合生活实际说一说:池子与河流的观点,你更赞同哪一种?”要求学生联系生活实际表达自己的观点,指向学生生活的现实世界。

2.观照自我类问题。六年级下册《汤姆·索亚历险记(节选)》课前提示语中提出“在他身上,你能找到自己或是身边伙伴的影子吗?”该问题需要学生进入文本,成为课文中某一角色,进而对照比拟,找到自己或身边伙伴与该角色相类似的方面。

3.归纳类问题。六年级上册《灯光》课前提示语中要求和同学讨论“课文中,天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光,三者之间有什么联系?它们与课文题目又有什么聯系?”要求学生基于“对比”这一核心维度,从课文中收集相关信息,加以分析,最后归纳出概括性的结论。

(三)理解课文内容

对课文内容的理解、把握是阅读教学的基本任务。第二学段针对文章的结构、篇幅,从词语到句子,从段落到篇章,再到长文章,都对学生提出具体要求。第三学段则从文本特点出发,梳理文章的主要信息,关注小说的三要素、议论文的论点等。《义务教育语文课程标准(2022年版)》中对“理解课文内容”方面的阅读能力要素表述为:“能联系上下文,理解词句的意思;借助字典、词典和生活积累,理解生词的意义。”“推想课文中有关词句的意思,辨别词语感情色彩。”在统编版小学语文略读课文课前提示语中有关“理解课文内容”要素主要渗透在以下两个方面。

1.借助各种方法理解词句的意思。四年级下册《挑山工》课前提示语中要求“作者说:‘这位山民的几句朴素的话,似乎包蕴着意味深长的哲理。’找出这几句话读一读,联系上下文说说其中包含了怎样的哲理。”该要求明确指出了学生可以通过联系上下文的方法理解词句的意思。

2.借助关键词句理解一段话的意思。四年级上册《延安,我把你追寻》课前提示语中要求“想一想:诗中多次提到‘追寻’,是在追寻什么?”追寻一词是课文的题眼所在,因此抓住关键词“追寻”便于学生精准定位,快速理解课文相关内容。

二、统编小学语文略读课文的阅读策略要素分析

结合《义务教育语文课程标准(2022年版)》中第二、三学段对阅读目标与内容的表述和每篇略读课文课前提示语中对阅读策略要素的要求,把统编版小学语文略读课文的阅读策略要素概括为:朗读、默读、积累有新鲜感的词句、预测、复述、收集阅读参考资料、整本书阅读拓展七种类型,见表2。

总体上看,统编版小学语文略读课文阅读策略要素出现频次最多的是“默读”,并将默读作为单独要素提出来,几乎每篇略读课文都有默读课文的要求,这充分说明默读是每篇略读课文教学的基本要求;“朗读”阅读策略要素,主要集中分布在诗歌的课前提示语中,其目的是帮助学生积累语言经验,形成语感;“收集阅读参考资料”阅读策略要素,四年级出现的次数最多,可以看出四年级是该要素的重点训练学段;最后依次出现的阅读策略要素是“预测、复述、整本书阅读拓展、积累有新鲜感的词句”,这在各个年级分布并不均衡,主要集中出现在三年级,符合低中学段以积累字词为主的要求。 下文将对统编版小学语文略读课文重点阅读策略要素作具体说明。

(一)默读

即“无声视读法,是汉文快读最根本、最重要的一种读书方法”,也是最有价值的阅读方法之一。《义务教育语文课程标准(2022年版)》从第一学段开始要求“学习默读”。第二学段要求“初步学会默读,做到不出声,不指读”。第三学段要求“默读有一定的速度,默读一般读物每分钟不少于300字”。“默读”策略要素出现了40次,充分说明在统编教材小学语文略读课文的课前提示语中明确了略读课文的学习方式应以学生“默读”为主,且在部分略读课文中,也对“默读”速度提出了进一步要求,如六年级下册《他们那时候多有趣啊》课前提示语中要求“用较快的速度默读这篇科幻小说”。

(二)朗读

在统编教材小学语文略读课文课前提示语中,“朗读”策略要素出现了17次,主要集中分布在散文和诗歌的课前提示语中,同时也指出该要素在不同文体中的训练要点。首先在散文中要求有感情、分角色朗读课文,如三年级上册《听听,秋的声音》课前提示语中要求“有感情地朗读课文”;三年级下册《池子与河流》中则要求“分角色朗读课文”。其次在现代诗中则提出反复朗读,感受诗歌的节奏、韵味,发现其语言形式,体会诗人独特感受的训练要点,如四年级上册《现代诗二首》在课前提示语中要求学生“反复朗读下面两首诗”。

(三)收集阅读参考資料

1.借助资料了解写作背景。五年级上册《小岛》课前提示语中提出“结合资料,了解我国守岛部队的生活,说说你对课文最后一个自然段的理解。”

2.结合资料加深对作者的认识。三年级上册《一个粗瓷大碗》课前提示语中要求“你还可以查查资料,了解有关赵一曼的事迹。”

3.结合资料丰富对课文内容的认识。四年级上册《延安,我把你追寻》课前提示语指出“如果有不懂的内容,如‘南泥湾开荒’‘杨家岭讲话’,可以查找相关资料帮助理解。”

4.根据主题查找资料。五年级下册《月是故乡明》课前提示语中要求“如果感兴趣,再搜集一些思乡的古诗,和同学交流。”

作者单位:云南师范大学