最佳户外出版物

宋明蔚 杨潇

本奖项授予以户外、探险、环保、旅行文化为题材的优秀出版物。把积极向上的生活理念和自然的人文关怀作为推广的普世价值。

⊙《梅里雪山:寻找十七位友人》

⊙《攀登者:站在雪峰之巅》

⊙《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》

山魂与镇岭

作者:小林尚礼

提名理由

1991年,中日联合登山队攀登海拔6740米的梅里雪山主峰卡瓦格博,中日队员共17人在3号营地遭特大雪崩罹难。30年过去,梅里山难的具体细节渐渐被人遗忘。而当年参与搜索的日本登山队员小林尚礼,却在之后的20多年里,为了让山难队友们的亡灵回到亲人身边,一再深入梅里雪山搜寻,并已成功找到16具遗体。《梅里雪山:寻找十七位友人》,就是小林尚礼多年艰辛搜寻的记录。这本书最大的价值,并非还原讲述山难事件本身,而是我们得以观察小林尚礼如何从一名坚定的登山者,转变成一个誓死保卫神山的守护者。

1990年11月,中日联合登山队抵达云南迪庆自治州德钦县,准备攀登海拔6740米的梅里雪山主峰卡瓦格博。1991年1月4日凌晨,日方11名队员,中方6名队员,共17人在3号营地遭特大雪崩罹难。这场轰动世界的山难,是当时的世界第二大山难。1991年梅里雪山山难成为了“梅里雪山”的永久标签。

关于山难的细节,人们至今口口相传,被附会演绎成了传奇色彩的故事。有入唾骂他们,有人缅怀他们,但更多的人开始忘记他们。这次事件中相关知情者,也已经有90岁。我采访过的一名日本登山队员中山茂树也说过,再不跟老先生聊聊,说不定这位老先生过几年就不在人世了。

30年过去,那次山难的具体细节渐渐被人遗忘。就连雨崩村里知识水平最高的老师们,也会把自己亲历的具体事件和时间记错搞混。雪山脚下的少年少女们,只能在老人的口中,把登山当作一种谈虎色变的禁忌。

当我们谈及“梅里雪山山难”,并非1991年山难的孤立事件。它只是一切的开始,陆续牵出了一连串的事件:随后两年的搜救,1996年的第三次攀登,1998年明永冰川涌現出的遗体,2001年禁止攀登,偶发的偷登事件,2010年开始成为户外胜地的雨崩村……如果我们站在一个更开阔的坐标系里,会发现当我们讲述这些故事时,其实是在讲述“登山文化与神山文化的冲突”“中日两国关系”“神山与原住民”“旅游业对传统文化的冲击”等诸多矛盾。

2017年末,我和搭档何老师两人,开启了梅里雪山一书的非虚构写作项目。在前期搜集资料阶段,我们发现比预期多得多的资料文本。这并不见得是件好事。特稿写作者出身的我们发现,这些庞杂的资料都有几个通病:严重失衡的视角,经不起推敲的细节,没有可靠的信源。

如果这次登山事件是中日联合,为何只能听信中方的叙述视角呢?我们开始大量搜集了相关的日本文献资料。翻阅了小林尚礼的《梅里雪山:寻找十七位友人》一书后,我们似乎发现了宝藏:第一视角的描述,亲历几次重大事件,并且能打开后续采访对象的线索。虽然当年临时简单翻译的文本遗漏很多细节,但依然能从中读出自然文学谱系的影子,以及山难带给一个人、一个家庭、一个国家的冲击,还有被神山洗礼过后,那种朴素的感动。

2018年5月,我们来到了日本东京,与小林尚礼会面。第一次采访,就长达五六个小时。最后,小林找来了工藤俊二(1991年遇难日本队员之一)的姐姐,聊到弟弟的音容笑貌,姐姐掩面哭泣,小林也不忍扭过头去。这只是我们在日本的第一次采访。后来,我们辗转横滨、京都、岐阜、大阪等地,会见了当时已88岁高龄的1991年登山队总队长、日本山岳协会会长斋藤淳生,还有1996年登山队的队长中山茂树,嫁到日本的大扎西之女白玛次木,京都大学山岳社的理事松林公藏……我们捕捉到了更多的线索,完善了更多的细节,寻找到更多的资料。

我们在编织一张巨大的网,想要网罗事件相关的全部人物和素材。后来,我们发现这张网越来越大,大到我们开始怀疑自己能否承受这一连串事件背后的能量。三年过去了,我们的写作项目还在慢火细熬。但小林尚礼这本书,已经率先出版。从乐府文化拿到样书后,我再次拜读了小林的《梅里雪山:寻找十七位友人》。这次是真正的译作。乌尼尔老师的精彩翻译,精准还原了日语的写作风格。翻开书页,三年来沉淀下来的记忆再次鲜活起来……不,不是3年,是30年。

2021年清明节,国家登山队再次祭奠了在梅里雪山遇难登山者的坟冢。这是他们每年清明节的例行项目。纪念碑上,赵朴初题写的两个烫金大字“山魂”闪闪发光,与日本慰灵碑“镇岭”遥相呼应。山魂。镇岭。

我想,无论是年复一年的祭奠,还是小林尚礼的《梅里雪山:寻找十七位友人》,只要我们还在讲述他们的故事,长眠在雪山上的登山者们就不会被遗忘。

三大看点

在我看来,这本书有诸多独特且唯一的看点:

1.日本叙事视角。无论是梅里雪山旅游者的口口相传,还是纪录片和媒体报道的叙事,目前所有关于梅里雪山山难的中文内容,全部都是中国人自己的视角。别忘了,在1991年中日联合登山队中,6名中国登山者遇难,11名日本登山者遇难。这次山难对日本的影响不亚于中国。

本书不仅还原了日方的叙事视角,还有更多的细节披露1991年中日联合登山是如何发起的?山难之后,11名遇日方难者家属经历着怎样的痛苦?他们如何带着这种痛苦度过余生?1996年日本如何发起卡瓦格博的最后一次攀登?小林尚礼作为1996年登山的亲历者,并且是作为最接近峰顶的登山者,这次攀登过程中发生了怎样的惊险故事与吊诡事件?

一直以来,我们只关注山难对我们的影响,小林的这本书第一次让我们反观,山难对他们的影响。反观他人,才能更深刻地审视自我。

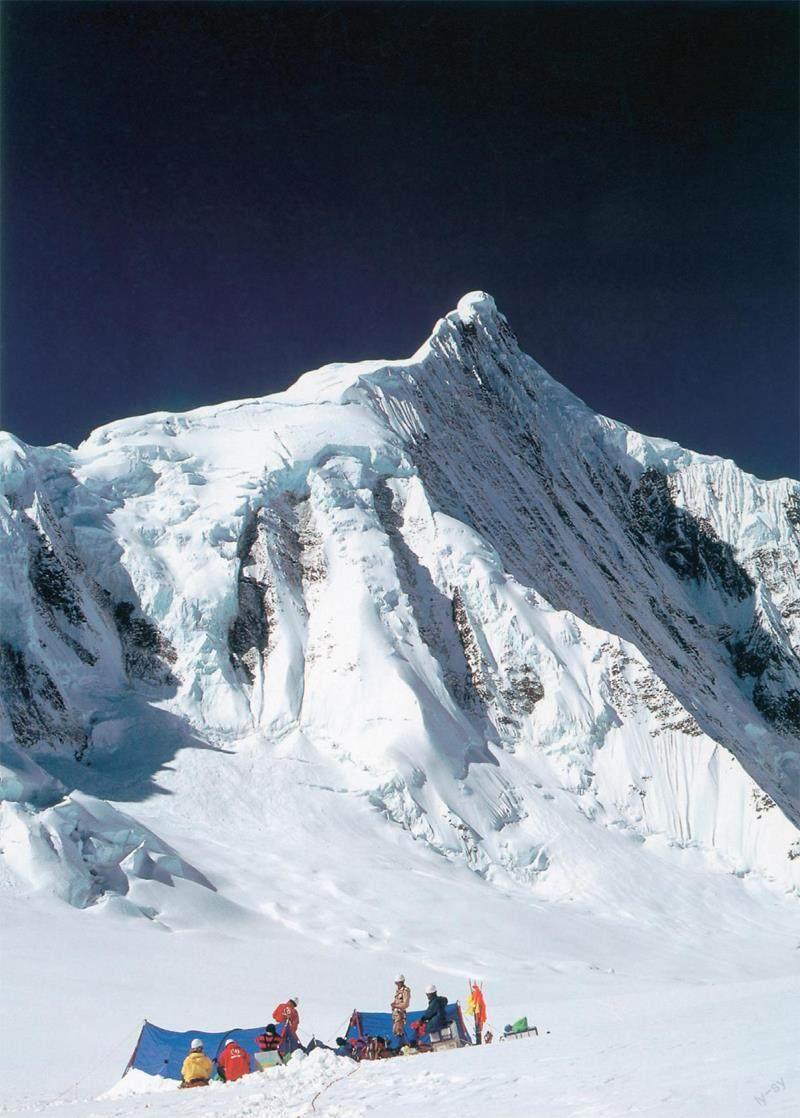

2.影像资料首度公开。小林尚礼曾在1996年攀登过卡瓦格博,后续常年驻扎在明永村遗体负责收敛遗体。他掌握着大量1991年、1996年两次卡瓦格博攀登的照片。小林本人也是一位优秀的摄影师,常年拍摄梅里雪山山区的自然生态。

本书中刊印了大量的一手照片,在国内首度披露。其中包括1991年山难,1996年攀登,1998年遗体收敛,梅里雪山的人文和自然风光。这些照片有史料价值,更有纪念意义。很多照片都是在小林收敛遗体时捡拾到的相机冲洗出来的,从这个角度讲,你所看到的照片,也是遇难登山者在这个世界上看到的最后的瞬间。

3.神山的洗礼。我个人觉得这本书最大的价值,并非还原讲述山难事件本身,而是观察小林尚礼如何从一名坚定的登山者,转变成一个誓死保卫神山的守护者。

1998年,遇难者遗体从明永冰川流出,小林尚礼决定驻扎在明永村。这一住就是数年,不断被神山伤害,又不断被神山治愈:初来乍到陌生的藏区村落,到学会了汉语,自由出入村民的家中;反反复复地巡礼梅里雪山,和藏民一起转山,努力融入当地的原住民文化;和村长大扎西一起冒着巨大的风险,挖掘收敛冰川里的遗体,经历生死,也感受着神山脚下的一年四季。小林明白,神山对于当地人来讲,就是亲人。

小林最终决定:“我不想再去登卡瓦格博峰了。不对!是认为谁都不可以攀登卡瓦格博了!”

与其说改变小林尚礼的是梅里雪山,不如说改变他的是梅里雪山脚下的村落、土地、藏民、生态、文化。“登山活动期间,我只关注他白雪覆盖的峰顶,而现在,我的眼中还有这雪山脚下宽广的土地上的种种事物。苍翠峭拔之间的冰川、垂直分布的冰雪世界一森林一干燥地段、隐藏在林木中的小径和牧场。这所有的一切,之前从未被我注意到过,如今我却能够清晰地看见它们。”

在细腻的情感过渡中,他完成了最后的蜕变,并体悟道:“神山者,生之源也!”梅里雪山贯穿着小林的一生,而小林的一生,也在无形中续写着梅里雪山的叙事。

攀登,不只是勇敢者游戏

作者:艾德·韦斯特

提名理由

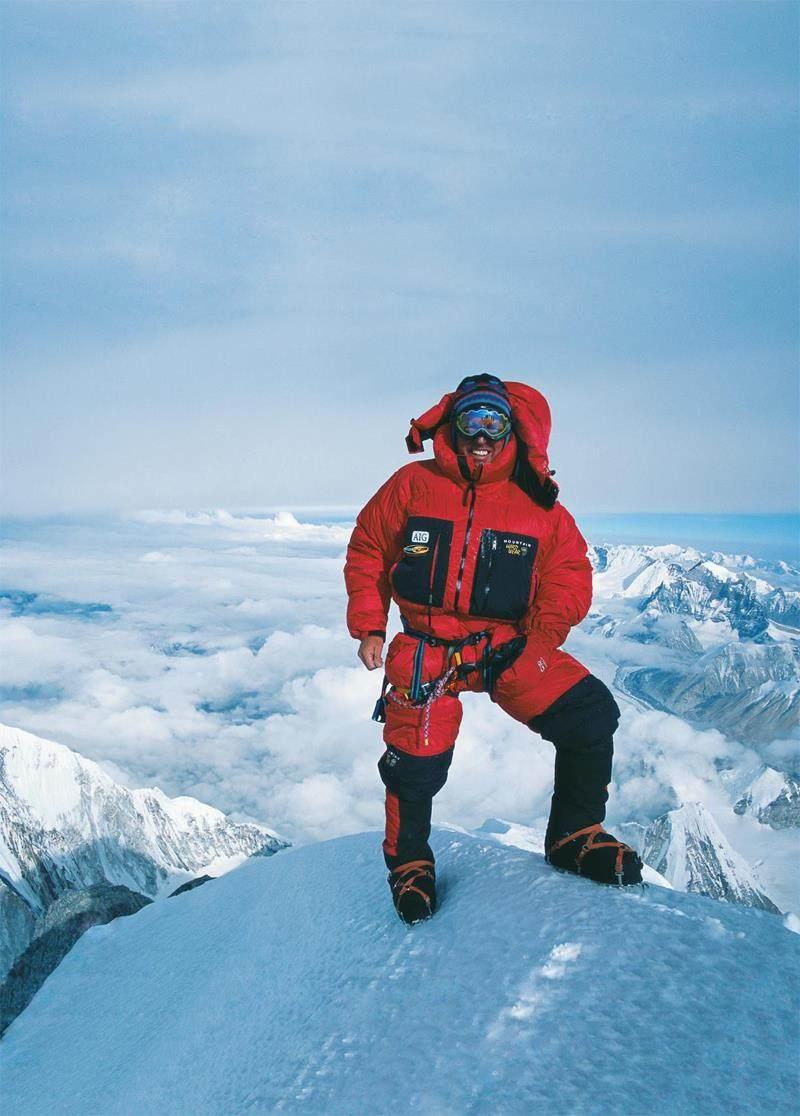

《攀登者:站在雪峰之巅》不仅仅是描写了美国历史上完成这项伟业的第一人,同时也是探讨了攀登这项令人惊叹的运动本身。艾德·韦斯特是美国最出色的高海拔登山家之一,是美国第一个无氧登顶所有14座8000米山峰的人。在本书中,他以诚实的品质,如实记录了世界14座8000米攀登的真实情况,生动地讲述了雪山上致命的判断失误、自己命悬一线和勇敢救人的经历,展现了高海拔登山的残酷性与其教科书般的风险管理策略。翻读此书,我们才真正领悟:攀登,不只是勇敢者游戏。

《攀登者:站在雪峰之巅》这本扣人心弦的成功回忆录记录了一个极限登山运动员向一座座8000米级高峰发起冲击的传奇。18年来,艾德·韦斯特(Ed Viesturs)潜心追求着登山界的圣杯:站在所有世界14座8000米雪峰之巅,而且不使用氧气瓶。

艾德·韦斯特被普遍认为是美国最出色的高海拔登山家,是美国第一个无氧登顶所有14座8000米山峰的人。他因1996年IMAX电影《征服圣母峰》为大众所熟悉。2002年,因其在登山界的杰出成就,探险者俱乐部授予他历史性的Lowell Thomas Award奖项,曾经荣获此奖的杰出人物包括埃德蒙·希拉里。1992年,韦斯特又被美国阿尔卑斯俱乐部授予Sowles Awards奖项,表彰其在攀登K2中两次无私的救援。

在这本书中,艾德·韦斯特自述如何在18年内完成不使用辅助氧气登顶世界14座8000米级雪山的丰功伟业以及他在这一过程中如何历经各种艰难,甚至直面死亡。关于1996年珠峰惨剧,韦斯特作为当时登山队员,也给出了详尽的细节。

艾德·韦斯特在本书中不仅以诚实的品质,如实记录了14座8000米攀登的真实情况,也表达了他对极限运动中安全问题的观点:

“关于安全,我有一个不太好的小毛病。有无数次一一当我在演讲前被介绍给听众的时候,有人会将我称为‘喜欢冒险的人’。我总是会纠正他或她一一我不是喜欢冒险的人。我是个懂得管理风险的人。”

“早在1996年之前,我就制定了一条规则,这是我在大山中最重要的规则。到目前为止,我在演讲和幻灯片中经常重复这条规则,以至于它就像文身一样成为我的一部分。规则就是:到达顶峰是可选的,而安全下山是必须的。在我攀登8000米级山峰的时候,我的所有计划都是为了安全下山。你不能在登顶以后才计划如何下山。到那时可能为时已晚。”

而北京大学历史学系教授包茂红在《极限运动与历史新思维》中写道:“在惨痛教训面前,在经历了莽撞疯狂或辉煌胜利之后,人不得不从哲学上思考从事极限运动的目的以及人与环境的关系。安全完成自然登顶地球上14座8000米以上雪山的美国登山家艾德·韦斯特说,山是一个美丽的舞台,在这里通过面对身体和心理上的挑战来获得不容易获得的东西。如果说这是最初激励他挑战雪山的动力的话,那么经过多次艰难攀登,他对山和登山活动的认识发生了深刻变化。”

包茂红说,韦斯特把自己的攀登体验升华为了登山哲学。

韦斯特在书中写道:“我在登山过程中学到了你不能‘征服’任何东西。山峰是不能被征服的,它们应该受到尊重并以谦卑的心来对待。如果我们接受山所给予的,怀着耐心和渴望,并做好准备,那么山峰将允许登上它的顶峰。”“无论你有多牛,在山上,当你认为自己可以掌握一切时,其实你并没有。”“你喜欢山并不意味着山喜欢你。”

对于韦斯特所写下的他在攀登中的领悟,包茂红说:“这说明,山是自主自立的存在,不以人的好恶和意愿而改变。只有当人尊重并顺应环境的自主性和个性,人与环境才能相互成全。显然,韦斯特的哲学从满足自己的成功欲望变成了尊重山并与山和諧共处。”

动腿的自由

作者:杨潇

提名理由

在今天,西南联大早已成为不折不扣的传奇故事,人们怀念联大师生对学术自由的捍卫,怀念他们的理想主义。80年过去了,人们对传奇的热情并未消退。2018年4月,杨潇站在传奇的起点,从长沙一路向西,1600公里,以徒步为主的方式横穿湘西、贵州然后到达云南昆明,重走联大西迁路。一个人在路上,也是一代人在路上。这是两个寻路的时代:杨潇在这条路上与史料、日记、回忆录中的人物对话,试图补齐这珍贵的历史拼图;2021年,《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》面市,杨潇以一个徒步青年作家的身份,努力重塑网络时代的思想与行动。

我的新书《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》始于从媒体离职后的某种焦虑:从事特稿写作逾十年,纯事件性题材不再能够激发热情,而那种万字长文(传统媒体所能容纳的体例极限)也已无法带来真正的满足。这种焦虑还在于,我是个不知疲倦的旅行者,路上所见所闻、所思所感,乃至偶发的“文学性瞬间”,没机会纳入一个令自己满意的整体性结构。而随着年岁渐长,自动对历史生发兴趣,看待平凡之地亦有了新的眼光,记录之外,渐渐意识到那些普通风景,也可能藏着某种记忆的伦理一一奈保尔说起写作目的,其中之—乃“填补你眼中的缺憾,使其完整”,深以为是。

如今西南联大早已成为不折不扣的传奇故事,人们熟知那些灿若星河的大师,熟知他们抱着讲义跑警报的轶事,甚至熟知他们的各种怪癖;同时人们也怀念着联大师生对学术自由的捍卫,怀念他们对知识和教养的尊重,怀念他们的理想主义——2018年1月上映的电影《无问西东》提醒着我们,80年过去了,人们对传奇的热情并未消退,仍在借它找寻慰藉,或者浇胸中块垒。关于联大在昆明的8年(1938年4月一1946年7月),不论大众叙事,还是学术研究,都已汗牛充栋,这很好理解,因为这8年太重要了,也太长了,长到足够让一所大学变成一座“民主堡垒”。比较起来,为什么要关心联大在长沙的半年(那时还叫“国立长沙临时大学”)以及他们短暂(联大分三路西迁昆明,耗时最长的湘黔滇旅行团也仅仅用了68天)的迁徙之旅?

很简单,因为那是传奇的起点。旅行作家保罗·索鲁(Paul Theroux)曾经抱怨,为什么那么多书,从一开头就把读者放到异国他乡,却不负责带领他前往?How did you get there?没错,你是怎么抵达那儿的?当我面对“西南联大”这4个字时,问自己的正是这个问题:How did they get there?这所学校是如何在战乱中点滴成形的?迢迢长路,他们又是如何抵达昆明的?

重走长沙临时大学湘黔滇旅行团之路,是我试图补齐历史拼图的一次努力,于个人而言,则以一种母题的方式,缓解了我的多重焦虑,且奇妙地顺道回应了儿时的某些执迷。大概是小学五年级左右,我常在课堂上走神,回想起来,干的最多的一件事,就是在作业本上画各种水系。一个小孩为什么会对河流和它枝枝丫丫的支流感兴趣呢?我不知道。不过许多年后,当我经过桃源县,意外地发现一个同龄人也有类似爱好时,某些东西被激活了,于是有了书中这一段:“我的长江流到他的三峡省时,北有嘉陵江注入,我们从嘉陵江的两条主要支流,聊到合川,聊到钓鱼城,聊到投石机,聊到阿拉伯人的武器,聊到元代对世界的征服,再聊回元代对南方的开发一—从桃源以下直到沅陵,一系列以‘驿’为名的乡镇,就是元代通往西南最主要驿道留下的痕迹。80年前的湘黔滇旅行团和80年后的我仍然沿着这条驿道的大致线路在前进。”

“以地理写历史,以空间写时间”是我的个人志趣,也可以说是这本书的方法论。走在这条路上,我和路上偶遇的人们对话,也和史料、日记、回忆录中的人物对话一一我称之为“神交的朋友们”,就比如说清华大学土木工程系大二学生杨式德吧,他留下了一本述而不作的旅行日记,每次读到这位河北人惊叹于湘资沅三水居然一条比一条清澈进而发出天问(“水为什么会这样绿呢?”)时,我都因忍俊不禁而觉格外亲切一一正是这样看起来不那么重要的细节让我开始对他们的生活有了真实的触感。

我的那些神交的朋友,也有自己的神交朋友,比如杨式德一路都在读莫泊桑的小说,也在读林语堂主编的《宇宙风》。而李霖灿,当时国立艺专的学生,一路在读《徐霞客游记》,这是黔滇道上他“最好的一位无言的朋友”,“在行进中,吃茶休息的时候翻看两页,便觉得很是个味。到安顺的当天晚上,又知道他也曾走过头铺,更觉得彼此亲切得很”。特稿记者重要的技能之一就是根据采访与资料重建现场,我一路都在重建西南的城池,但比城池更要紧的,恐怕是依据神交重建的虚拟社群。这个社群构成了我理解这段历史的基础,并为“非虚构的想象力”提供了起降平台。

这一社群有其特殊性:流亡的知识人。在战争年代做一名读书人意味着什么?国难期间的“中国性”又是什么?无论是重新发现家国,還是思考自身坐标,都有着切实的沉郁甚至沉痛(这也是“临时大学”那一部分的底色),但当这个社群真正行走起来,借用旅行团成员穆旦的诗,“我们走在热爱的祖先走过的道路上,多少年来都是一样的无际的原野……这不可测知的希望是多么固执而悠久……”,它的普世性开始降临:对于那些20来岁的年轻人,这是他们的“壮游”与成年礼,而对所有热爱旅行、热爱徒步者,那是乱世之中难得的纯粹愉悦,是有了应许之地(昆明)之后的巨大势能一一允我再次借用,这是中国现代考古学之父李济的一次演讲(顺便说一句,李济西北科考时的同僚袁复礼就在旅行团中):“斯文·赫定博士有一次告诉我说,三年不回到骆驼背上,就要感到腰酸背痛。这一句话最能得到考古同仁的同情……他们只要有动腿的自由,就可以感觉到一种‘独与天地精神往来’的快乐。”

正是如此了,在西南的大山大河间,我迈开脚步,享受这独与天地精神往来的快乐。