基于信息空间理论的竹编工艺数字化设计研究

王艳敏 俞丽敏

关键词:信息空间;竹编;数字化设计;传承创新

竹编作为一种极具特色的传统工艺,具有丰富的文化内涵和设计应用价值。传统竹编制品不仅具有满足日常生活需求的功能,还慢慢积淀了丰富的非物质文化特征[1]。然而,随着现代工业技术的发展,以及人们审美喜好的多元化,批量生产的新材料产品逐渐替代了传统竹编產品[2]。同时,由于竹编匠人迫于生计压力,也逐渐脱离了传统竹编工艺的生产制作,传统的师徒传承模式难以延续。由于传统竹编工艺技术的共享存在着领域壁垒,传播途径比较单一,进一步加剧了传统竹编的传承发展困境[3]。值得反思的是,对传统竹编的传承保护往往会误认为是对竹编器物的保护,然而,传统竹编工艺中蕴含的无形的、非物质的技艺工艺往往才是传统竹编真正需要保护传承的内容。由于这个过程具有典型的信息传播特征,信息空间理论为该类研究提供了有力的研究方法和分析工具,而且借助数字化技术对各类传统工艺进行传承保护已经成为共识。因此,文章基于信息空间理论,把传统竹编工艺中的知识信息放置在信息空间中进行定位分析,确定传统竹编工艺的发展现状和存在的问题,发挥数字化的技术优势,提出数字化技术介入传统竹编传承发展的新路径[4]。

1 信息空间理论概述

1.1 信息空间理论模型

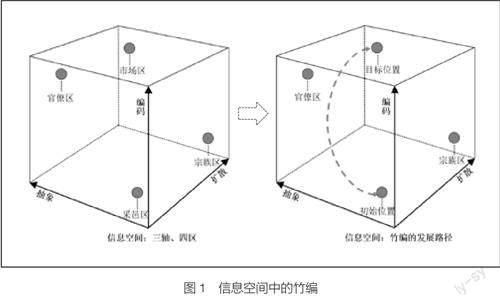

由于知识和信息具有无形性,不受传统意义上有形物品交换规律的约束,英国学者布瓦索在他的专著Information Space 中第一次提出了信息空间的概念,并基于知识与信息的特殊属性,提出通过构建“三轴、四区”的信息空间框架,来对社会系统内的知识与信息的产生和转化进行分析。其中,编码、抽象、扩散三个轴构成了信息空间的三个维度,而且不同的信息处于三维信息空间中的四个不同区域:采邑区、宗族区、官僚区、市场区[5]。以“三轴、四区”为参考维度,把特定的知识信息放置到信息空间中进行定位分析,推演分析对象的发展路径。

1.2 信息空间的三个维度

编码轴,主要是对知识信息的属性特征进行规范化表达,更加明晰了对象属性的边界,以便于进行形式化的表达和传播。传统竹编工艺的保护传承中存在着传播难的问题,主要原因是传统竹编工艺具有较高的工艺门槛。例如,竹编编织图案中的“挑压工艺”,具有固定形式的结构表达方式,要提高它的传播广度,需要有更多的人掌握它的工艺,而不仅仅是竹编产品销售数量的增加。因此,提高传统竹编工艺的编码程度,能为它的传播提供信息规范化的基础。

抽象轴,表现为按照一定的逻辑关系对知识信息属性进行归类和特征描述。例如,竹编工艺过程中不同类别的编织技法,以及图案形制的不同类别等,可以对竹编工艺中的共性知识信息进行归类,便于进一步的传播扩散。

扩散轴,主要用于衡量信息知识传播给特定人群的有效性和扩散广度[6]。编码和抽象两个过程本质上都是一种数据节约简化的过程,通过对传统竹编工艺中信息知识的提取和归类,为下一步的传播扩散提供了基础,最终实现更多的人来体验和从事这一传统工艺,促进传统竹编工艺的传承发展[7]。

1.3 信息空间的四个区域

采邑区是原初知识信息的产生区域,也是最具有个人化特征的知识领域,处于信息空间的左下方。采邑区内的知识信息具有很高的原创性,也是传统竹编工艺“本真性”的保留区域,蕴含着丰富的创意设计元素。但是,由于采邑区的信息知识更多的表现为个人化的知识经验,编码和抽象程度都较低,不利于大范围地传播扩散,这也正是当下传统竹编工艺等非物质文化遗产传承保护面临的共同困境。

宗族区表现为知识信息只在小范围团体内扩散流动,处于信息空间的右下方,并且宗族区内的受众具有相同的信息环境。针对传统竹编而言,可以理解为对传统竹编感兴趣或者掌握该技艺的群体。相同的信息环境为这一群体提供了竹编工艺信息传播的信息基础,使扩散更加容易。同样,由于这个区域的知识信息编码和抽象程度比较低,而且具有一定的扩散门槛条件,因此,很难出现大范围的传播。但是,由于该区域构建了成熟的信息环境,形成了稳定的信息扩散模式,具备了较强的活化传承能力。

官僚区知识信息编码和抽象程度都较高,处于信息空间的左上方,但是这一区域由于受到人为因素的限制,不希望信息进行分享扩散,或者只能进行有条件限制的分享扩散[8]。最典型的就是掌握了新技术进行竹编设计生产企业,专利或者新技术虽然具有高编码、高抽象的特点,但是由于特定团体对知识信息的人为控制,限制了信息在扩散轴上的移动,导致该信息只限制在小范围群体内的流动和扩散。

市场区为知识信息自由流动扩散提供了具有高编码、高抽象、高扩散的信息环境,处于信息空间的左上方。根据传统竹编工艺在信息空间中所处的不同选择位置区域,具有传统竹编工艺的编织图案、风格特征等信息,都可以通过恰当的学习实现竹编工艺信息从采邑区到市场区的社会学习周期的演变,实现更大的扩散传播,形成竹编传承发展的新路径(见图1)。

2 竹编工艺保护的存在问题

2.1 数字化技术应用程度较低

传统竹编工艺工业化程度比较低,缺乏数字化技术的广泛应用,造成竹编的样式种类在很长时间内比较单一。现有产品往往是对竹材的单一利用,材料工艺单一,较少发挥传统工艺的独特性,导致产品视觉效果不够丰富,缺乏新形式风格的创新,与现代生活需求的匹配度不高。而且传统竹编器物大部分为手工生产,对竹编艺人的经验依赖性较强,产品同质化现象也较为严重,同类产品往往缺乏变化,给人千篇一律的感觉。

2.2 缺乏生产分工及样式创新

传统竹编工艺生产工艺复杂,图案样式的设计与生产加工之间缺乏分工,尤其缺少单独针对图案造型设计的设计创新,阻碍了竹编工艺的整体创新发展[9]。现有竹编产品往往是由民间传统家具、工艺品或者生活用品稍加变化而成,缺乏现代设计理念[10]。大部分竹编产品既缺少时代感,也无法体现竹材的文化底蕴和地方文化特色,整体设计创新能力较低。

2.3 文化信息属性研究不足

当下竹编相关的研究实践主要集中在宏观层面,大部分都是从政策完善、传承人培养等方面进行论述。然而,传统竹编不仅仅有看得到摸得到的“硬结构”要素的传承保护,而且有文化层面所蕴含的“软结构”要素。传统竹编工艺的传承保护,往往不是客观器物外观、形态、色彩等客观要素的保护,而是传统竹编工艺内在的文化信息传承,这本质上是信息的传播问题,依靠传统的客观实物研究方法显然不能很好地满足这类研究。

3 基于信息空间理论的竹编工艺数字化设计意义

传统竹编工艺数字化传承保护的有效性主要表现在信息空间中扩散轴上的变化,具有典型的信息传播特征。通过借助一定的形式实现信息知识的延续和传播,本质上是香农(Shannon)与韦弗(Weaver)提出的传播系统中存在的三个层级问题(技术性问题、语义性问题、有效性问题),这为信息空间中传统竹编工艺的信息传播和转换提供了很好的解释依据[11]。而且三个层级问题存在着信息传播的逻辑递进关系,能够直接影响信息扩散维度的有效性。

3.1 有助于竹编工艺信息的编码提取

传统竹编工艺中的信息如何能准确地传播是一个技术性问题,主要体现在传播方式的选择层面上,合适的数字化技术能够准确完整地实现对传统竹编工艺的编码,提高它的抽象度,进而为受众端的传播提供信息基础。当前各种数字化技术具有较好的可靠性,而且借助先进的网络智能技术,可以稳定可靠的实现竹编工艺的编码和抽象客观的过程,实现竹编信息的提取和展示的完整性。

3.2 有助于竹编工艺信息的语义表达

传统竹编工艺中的信息含义如何准确地被接受理解是一种语义性问题,主要体现在信息传达的语义层面,关系到竹编信息编码形式的选择,以及最终信息编码的抽象程度。通过数字化技术的介入对竹编工艺的共性特征进行归纳分析,提升竹编信息编码模式的显著性、科学性及可辨性。进而更加准确地实现竹编信息的编码和语义表达,提高信息语义的理解和接受度,让受众更加准确地获取信息发送者想要表达的语义信息。

3.3 有助于提升竹编工艺信息解码的有效性

传统竹编工艺中的信息含义如何按照预想的方式被有效地执行是一种有效性问题,主要体现在语用层面的有效性,重点表现为竹编信息传递给受众后能否激发受众对竹编工艺的学习和设计实践的行为。通过数字化技术的运用保证信息解码过程的完整性和准确性,这个过程是对竹编信息的解码过程,但不是对编码信息简单镜像的逆转,而是对抽象加工后竹编信息的一种再创作,也正是在这个解码过程产生了更大的设计创新价值,为受众的进一步创新设计提供了信息基础。

4 基于信息空間理论的竹编工艺数字化设计思路

4.1 构建竹编工艺信息的提取和编码模式

数字化技术介入传统竹编工艺的传承保护,核心目的是要实现对竹编工艺信息的数字化提取,以及新形式的表达和呈现。在编码维度上表现为竹编工艺信息在编码轴上的移动。虽然竹编的各种编织图案、工艺方式等具有形式化的语言特点,但是总的来看竹编图案和工艺方法还是没有系统的统一分类标准,也没有完整的编织图案样式规范,大部分传统的竹编工艺都流传于民间艺人之中的“身口相传”。因此,通过对竹编的编织图案样式、工艺过程等信息元素进行标准化的处理和提取,构建竹编数字化提取的相关体系,能更好地实现竹编工艺的数字化提取和编码。

4.2 剖析竹编工艺的形态构成逻辑

通过运用数字化技术对传统竹编工艺的内在构成逻辑进行分类,提高它的信息抽象程度,更加有利于它在扩散轴上的传播广度。在抽象维度上传统竹编工艺中的各种编织技法具有鲜明的视觉风格,针对不同类别的竹编工艺对它的构成要素及规律性特征进行梳理,提炼出具有代表性的形态特征,因为它的内在构成逻辑关系是进行数字化表达的基础。由于传统竹编中很多形态特征不仅仅是视觉样式的呈现,还具有丰富的文化内涵。因此,竹编工艺技法的逻辑关系分析不仅仅是形态特征的视觉表现,还包含形态结构所蕴含的文化元素,这些都需要在数字化实现过程中进行再现,以保留传统竹编工艺的原真性。

4.3 重构竹编工艺的信息环境

竹编传统工艺的保护本质上是对信息属性的保护,这种非物质特性的信息以特定的形式组织成了独特的信息体,并依赖各种竹编器物的物质载体得以传承。从信息空间中的扩散维度来看,传统竹编工艺需要在匹配的信息环境中进行传播,随着传统竹编的原生环境的消失和改变,竹编工艺的信息可能会失去传播的环境载体,重构信息环境成为了竹编工艺得以存在发展的重点。需要注意的是,信息环境的重构需要分析现代生活环境与传统竹编工艺原生环境之间的差异性,在保持传统竹编工艺原生形态不变的前提下,重新构建它的信息环境。

4.4 促进传统竹编与当代生活的融合创新

由于传统竹编结构特征细节相对比较复杂,常规的设计技术难以满足工艺形态的表现,可以运用数字化设计技术,将传统匠人的经验认知转化成数字化的设计知识,提高设计师对传统竹编工艺的设计语义转化效率。此外,运用数字化技术建立竹编工艺资源库,能够提高设计过程的扩散效率,同时结合地域文化,凸显传统竹编工艺的文化价值,激发用户的文化认同感。在保持传统竹编工艺特色的前提下,通过恰当的设计载体,与当下人们的生活需求进行对接,设计出兼具传统韵味与时尚气息的竹编产品。通过设计创新拓展传统竹编产品的形态样式及应用场景,促进传统竹编工艺的生产性保护,为传统竹编与当代生活的融合提供了新的技术可行性(见图2)。

5 结语

针对传统竹编工艺传承保护中存在的问题,基于信息空间理论中的“三轴、四区”框架提出了相应的数字化保护传播策略。尤其是针对信息传播中面临的三个层级问题,对竹编工艺的传播路径进行了剖析,提出通过构建新的信息环境,让受众群体在新的信息环境中能够获取竹编的原生形态,以实现竹编工艺的活态传承。最终通过编码、抽象之后,把传统竹编从采邑区推向市场区。特别是数字化技术的介入,能更好地实现传统竹编工艺的传播,实现与当下环境的融合。借助数字化设计创新能够提升竹产品的使用功能和审美价值,满足多元化的设计需求,结合当下生活方式的特点进行设计创新,以此提升竹编工艺的传承保护。因此,在当下社会文化环境中积极运用数字化技术,能有效地提升传统竹编的传播广度,为传统竹编的传承保护和创新应用提供新的路径。