林迈可:从偶遇白求恩到认识毛泽东

陈辉

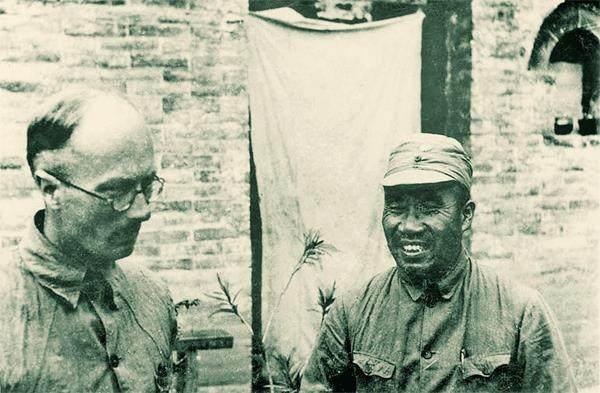

1938年,林迈可(中)与聂荣臻(左)、白求恩在一起

中国共产党老一辈领袖人物都知道延安八路军里有一位英国贵族传奇人物:迈克尔·林赛,中文名林迈可。他首先是加拿大共产党人白求恩的朋友,后又成为八路军晋察冀军区吕正操、萧克、聂荣臻的朋友,最后成为毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇、贺龙、叶剑英等中共领导人和八路军将领的座上宾。他还是燕京大学经济学讲师,八路军的无线电专家,“新华社延安”电讯发报机的发明者。面对这些头衔,林迈可给自己的定位却是:“以外国非共产党员的身份参加共产党领导的抗日工作。”

在轮船上偶遇白求恩点燃了抗日情怀

1937年12月2日,加拿大的一艘轮船随着一声鸣笛起航了,它计划绕道美国前往中国。加拿大共产党党员、维多利亚皇家医院外科专家白求恩就在这艘轮船上。

在甲板上,白求恩正在眺望大海。这时,林迈可也来到甲板,与白求恩意外相遇。当时,他俩都没有想到这会是他们共同帮助中国共产党抗日的起点。

英国人林迈可怎么这么巧会出现在加拿大的轮船上?这要从他的特殊经历说起。

林迈可,原名迈克尔·林赛,1909年出生于英国伦敦一个贵族家庭。他的父亲是一名哲学家,具有英国勋爵爵位,还是英国上议院议员,曾担任牛津大学贝里奥学院院长。后来,林迈可也受封为伯克男爵,成为英国上议院议员。林迈可在牛津大学先是学习自然科学,后又学经济学、哲学与政治学。

1936年,林迈可大学毕业后遇到了一个到中国任教的机会。当时,中国燕京大学想要参考牛津大学的导师制进行实验,需要一名来自英国的老师。恰逢燕京大学社会系主任吴文藻来到英国物色师资。林迈可是牛津大学毕业生,熟悉导师制,且學业优异,本人又自告奋勇申请去中国,于是被燕京大学选中。

1937年12月初,28岁的林迈可决定由加拿大乘船绕道美国考察哈佛大学和芝加哥大学导师制经验,然后再去燕京大学报到,没想到遇到了同船的白求恩。

在轮船的甲板上,林迈可与白求恩在闲聊中获悉对方也要去中国,目标的一致使两人有了共同话题。林迈可的目的很简单,去燕京大学当一名教师,而白求恩的情况则复杂得多。他是受美国和加拿大共产党的派遣,去中国华北的抗日根据地帮助中共游击队反击日军的侵略。

林迈可回忆:“白求恩随船带了很多医疗器械和药物。他说八路军不仅物资匮乏,缺医少药,也没有像样的医生。大批的伤病员无法得到救治,正在奄奄一息地等待我这样的医生。”

在旅途中,白求恩向林迈可讲述了日本对中国的残酷侵略和中国人艰苦卓绝的反抗,引起了林迈可强烈的同情心。“有机会,你一定要来华北革命根据地看看,看看他们是怎样在艰难困苦中反击日本人的。我们有责任帮助他们。”林迈可点点头,记下了白求恩即将到达的延安和晋察冀的地名,并说:“我一定会去那里找到你。”白求恩笑了,拍拍林迈可的肩膀:“我会在那里等你的。”

就这样,林迈可与白求恩成了朋友。他们在日本横滨分手,一个前往北平,一个辗转奔赴延安。

历史有许多巧合,林迈可最终也到了华北抗日根据地,也到了延安,也和白求恩走到了同一战壕,援助中国共产党抗日,实现了两人在轮船上的承诺。

1937年12月中旬,林迈可到达中国,接受了燕京大学校长司徒雷登的邀请,教授经济学、逻辑学等课程,推行导师制。

“林迈可”这个中国名字是1938年在燕京大学时取的。同事谢冰心建议给他的英文名来个汉译:“Michael=迈克,Lindsay=林,林迈克。这可是个绝妙的中国名字啊!”林迈可欣然接受了这个建议,但他把“迈克”改成了“迈可”,理由是“这样才与众不同”。

1938年夏,林迈可买了台价格不菲的“蔡司伊康”相机,与同事们来到了在任丘的八路军冀中军区司令部,受到了根据地军民的热情欢迎和接待。吕正操司令员表示,中共欢迎所有的外国人前来观察,并宣传抗日斗争。

林迈可向吕正操打听白求恩。“不就是那个洋大夫吗?知道!知道!八路军都知道他的大名。”于是,林迈可一行被吕正操的部队护送,越过平汉铁路,进入设在山西省五台山区的聂荣臻领导的晋察冀军区司令部和宋劭文领导下的边区政府,那里有个八路军的战地医院。白求恩的身影出现在林迈可面前。他乡遇故友,林迈可激动得不得了。

当时,白求恩正忙着处理伤员,但还是抽出空拥抱了一下老朋友。

白求恩发现林迈可的气色很不好,检查后发现他和同事戴德华患上了痢疾。白求恩马上给他们治疗。这样,林迈可和白求恩相处了一周。

白求恩非常忙碌,手术一个接一个。为避免伤兵长途跋涉,白求恩用骡子驮着医药器械,巡回到前线为伤兵做手术。为了记录这些宝贵的镜头和近距离观察白求恩的工作,林迈可也跟着白求恩一起骑着骡子奔赴前线。

林迈可用他的德国“蔡司伊康”相机记录下了手术中的白求恩,留下了许多白求恩的珍贵镜头。

由于根据地被敌人封锁,药品奇缺,一些伤病员还是不可避免地失去了生命。目睹惨状,白求恩不禁仰天长叹:药,我需要有效的药!说这话时,他的眼睛就盯着林迈可。

林迈可读出了白求恩眼中的渴望。他回忆说:“从那时起,我觉得自己应当为八路军做些什么了。”

1939年初冬,林迈可听到了白求恩在山西前线牺牲的噩耗,十分悲痛。林迈可有着高超的技工技术,五台山见面,白求恩曾要求他帮忙修理一块手表,但表修好了,白求恩却不在了。这块手表被林迈可一直珍藏着,直到1975年获知石家庄将建立白求恩大夫纪念馆时,才将手表捐赠给了馆方。

这次深入解放区之行,林迈可在山西武乡县砖壁村的八路军总部还见到了朱德总司令,并为八路军总部通讯科检修了电台的通信设备。

与李效黎相识,参加八路军

访问晋察冀边区后,林迈可深感边区抗战物资的匮乏。回到北平,他想到白求恩和八路军的需求,决定利用外国人在沦陷区出入北平城门不被搜身的特权,帮助八路军购买紧缺的药物和一些无线电零件。

林迈可帮助八路军的冒险活动就这样开始了。他回忆说:“在日本占领军的严密监视下,我须小心翼翼地注意保护卖我药品的药店安全。如果让日本人知道了,他们将陷入灭顶之灾。我得把药瓶上的商标和店名全部撕掉……”

当时,日军对这些物资管控极严。以根据地军民急需的治疟疾药奎宁为例,中国人在药店只能以“克”为单位购买,而林迈可一次就能帮八路军购买几十斤。

林迈可把买来的药和无线电零件装在他的摩托车后备厢里,在周末独自驶往北平妙峰山的一个地下党交通站,那些东西通过交通站再转入晋察冀根据地。

林迈可还借用燕大校长司徒雷登的汽车给八路军运送电池、汽油、发报机、发电机、炸药制造教科书等重要物品,以应付日军关卡的检查。

林迈可担任晋察冀军区无线电通信顾问

从根据地考察归来后,林迈可积极参加抗日地下活动,与燕京大学总务长蔡一谔、美籍教授夏仁德等人成立了秘密组织“破交队”,专门研究破坏日军的交通运输线。此外,林迈可还帮助营救中共地下党员。

为了保护药店老板,并准确记录所买药品的详细名称和功能,林迈可将药店的药签撕毁后,需要重新制作新药签。他找了一个在导师班学习、老实可靠的女学生李效黎,帮他重新整理药签。后来,李效黎成了林迈可的妻子。

林迈可与李效黎的感情,正是在共同为八路军服务中发展起来的。有一天,李效黎被林邁可叫到房间,希望她帮忙将私买的药品说明书上的中文翻译成英文,但不告诉她这样做的目的。李效黎心里很清楚他在买违禁品帮助八路军。这位有着爱国意识的山西姑娘,出身晋西南大户人家,中学时代就受到进步思想的熏陶,毫不犹豫地答应了。

1939年暑假,林迈可在离开燕京大学去华北革命根据地之前,突然对李效黎摊牌:我马上要去访问中国的游击队。我从去年起就和他们打交道了。我欣赏他们,他们在出色地抵抗日本人。李效黎早就猜出他从事的是抗日活动,表示赞许。林迈可得到心上人的支持非常高兴。1941年6月,林迈可与李效黎在燕京大学结婚。

在燕京大学校舍里,林迈可还利用自学的无线电技能,为八路军安装通信电台,并与购买到的其他“违禁品”一起偷偷运送到晋察冀抗日根据地。

燕京大学机械房的工人肖再田,曾和林迈可一同访问晋察冀边区,回北平后,又与林迈可秘密从事抗日地下工作,后来被日军宪兵队逮捕,遭到严刑拷打。林迈可和其他同情抗日的朋友们想尽办法营救他。当得知宪兵队司令官想要买一辆摩托车时,林迈可拿出自己的积蓄,和朋友们一起凑足了钱,买了摩托车,才将肖再田“赎”了出来。

1941年12月7日,日本偷袭美国珍珠港,太平洋战争爆发。8日早上,当听到珍珠港遇袭、美国总统罗斯福向日本宣战的广播时,林迈可意识到,燕京大学即将被日本人占领,必须马上撤离。

林迈可带上妻子李效黎和愿意去根据地的美国物理学教授班维廉夫妇,带上两只八路军需要的装有无线电零件的箱子,开车向八路军根据地出发了。

在地下党的帮助下,林迈可一行历尽艰辛,数日后到达平西根据地冀热辽军区司令部所在地。

冀热辽军区司令员萧克热情地欢迎林迈可他们的到来。在萧克的建议下,林迈可穿上八路军军服,在冀热辽军区司令部通讯部负责无线电台改造和通信器材的维修。

“电话线是从破坏敌占区的电话线路中缴获的,干电池则是从敌占区爱国商人或想牟取暴利的人那里搞来的,我逃出北平时冒险带出一个万能测量表和一把计算尺,这是根据地唯一的一套宝贝。”林迈可这样描述他的工作条件。

林迈可最终利用自学的无线电知识,借助缴获的日军器材,制作了上百部形式各异的电台,满足了晋察冀军区部队的急需。

1942年春天,林迈可夫妇到了晋察冀军区司令部。在聂荣臻司令员的殷切要求下,林迈可为晋察冀军区司令部检修了所有的无线电通信设备。他高超的技艺,给聂荣臻留下了深刻印象。后来,受聂荣臻的邀请,林迈可担任通讯部技术顾问。李效黎也在通讯部工作,任英语课教员。他们给部队技术员讲授无线电课程,由于没有教材,很多课程内容不得不从最基本的电学第一定律开始。他们发现,用中文发报会有许多的麻烦,一个数码错了,就会译成完全不同的另一个字。毛泽东的一份讲话中用了“取信于民”一词,由于电文接收失误,被译为“由雾出宝”。地方报纸《晋东南日报》居然用一篇社论来解释“由雾出宝”的深刻含义。战时电报的误译,有可能决定作战的胜负。英语是以字母形式构成的语言,拼错一个字并不会影响理解原意。于是,林迈可夫妇共同帮助部队用简单的英语来传递信息,改变了中文发报的做法。

林迈可还参与组建“晋察冀边区自然科学界协会”,通过发展“电学会”来培养人才、推进工作。此时,林迈可是根据地无线电事业的核心人物,每天都要长时间地埋头工作,不知疲倦地组装机器、进行教学。延安《解放日报》曾发表文章赞扬林迈可的贡献:“(电学会)在极端困难的条件下,解决了电力的供给,保证了足够的电器交通,使灵敏的军事指挥和行政领导达到最高度。这一工作,英国友人林迈可教授是有很大的功绩的。”

从1942年到1944年,林迈可一直在晋察冀军区从事电台设备的整修改进和教学工作。在晋察冀的学生中,有很多人后来成为了新中国电讯界的高级干部、技术专家和骨干。“1949年,我访问中华人民共和国时,一到天津就很高兴地看到那些当年我在晋察冀的学生,如钟夫翔、王士光、林爽等先生,在中国电讯界最高岗位上工作的人中,他们占了很大比例。”林迈可在自传中写道。

1944年,林迈可主动提出到延安去。“因为在延安将比在晋察冀有更多的机会实现我的想法。”他在回忆录中写道。

奔赴延安与毛泽东等领导人建立了深情厚谊

1944年5月,林迈可一家到达延安,见到的第一个中国共产党领导人是他曾在八路军总部见到过的朱德总司令。林迈可一家到达延安的第二天,朱德由黄华陪同看望林迈可。再次相逢,林迈可与朱德如同家人,无拘无束,亲密无间。

到达延安两周后,毛泽东在杨家岭举行欢迎晚宴,专门招待冒死为八路军提供紧缺物资援助和为八路军通信工作作出巨大贡献的林迈可一家,刘少奇、周恩来、贺龙、叶剑英等人作陪。席间,林迈可听不懂毛泽东的湖南口音,李效黎当起了翻译。毛泽东对林迈可一家来延安表示欢迎。林迈可当场就跟毛泽东“要工作”,而毛泽东却劝他“多休息”。

经不住林迈可的反复要求,朱德、叶剑英只好找林迈可一起讨论他的工作问题。不久,他被任命为十八集团军通讯部的无线电通信顾问。

林迈可来延安仅3个多月就作出了重大贡献。1944年8月29日,設在旧金山的美国联邦通信委员会第一次收到了来自延安的新闻播报,“延安声音”终于传向了世界。

林迈可根据弗雷德里克·特尔曼的《无线电工程》等专业著作,为八路军设计建造了天线和发射机,联通延安和美国旧金山。

林迈可克服重重困难,“在中国黄土高原一个不到10平方米的窑洞里,研制组装了一台大约600瓦的电讯发报机,他向世界发出了以‘新华社延安为电头的英文通讯稿,把陕甘宁边区新华社的消息,传送到印度与美国的西海岸”。美国政府在旧金山有一批专业人员,专门监听世界各地的无线电传播讯号。他们捕捉到这个新的电波讯号并记录下来,告知华盛顿的高官。林迈可的努力,打破了美国高层对于中国共产党武装“游而不击”的印象。至今,英美档案馆里还保留着他当时播发的文字资料。中国国际广播电台也由此诞生。林迈可和李效黎还培养了第一批向世界播发新华社电讯稿的无线电技术骨干和对外英文广播人员。

当延安的通信设备步入正轨后,林迈可担任了新华社英语部顾问。他的日常工作是处理中国编辑的中译英文稿。他不仅要纠正其中的语法错误,还要尽量把稿子改得让西方人易于阅读和接受。他反对文稿中的辱骂和夸饰,坚持使用平实的陈述。他的建议,并非所有人都能接受,也发生过很多争执。但新华社出版的社史,还是充分肯定了林迈可的功绩。

1944年,美军中缅印战区派观察组来到延安。美国人迫切地希望通过军事观察组了解中共领导下的八路军、新四军是否有对日抗战的力量。中共则希望美方提供一些武器装备。林迈可充当了中共与观察组的中间人,沟通与美国人的谈判细节。他多次给叶剑英汇报谈判情况,提出建议,让八路军掌握谈判的主动权。

1944年夏天,八路军通信兵的最高领导、军委三局局长王诤,得知美军观察组来延安进行空中作战气象保障网谈判并携带有先进的通信装备时,想“走后门”弄些来“参观”,然后再还回去。他想到了林迈可,想让林迈可利用私人关系,去找美军观察组组长包瑞德上校。就这样,林迈可与王诤建立了特殊的通信专业友谊。

林迈可二话不说答应了下来,他与包瑞德有着良好的私人关系。林迈可对八路军通信设备的改进,特别是用600瓦大功率发报机向世界播发新华社电讯稿后,美军观察组都大为吃惊。他们十分惊异地发现八路军在极其艰苦的条件下竟然能拥有如此高水平的无线电通信设备,因而很快通过林迈可提出希望与中共开展情报合作,建立华北情报网,利用八路军各个根据地的通信网络向盟军及时提供有关日军动向、气象预报等方面的大量情报。这为实施对日本本土战略轰炸等作战任务提供了有力保障。通过林迈可的沟通,美军的要求很快得到中共的响应,并得以实现。

林迈可(左)与朱德合影

美国中央情报局对外广播情报处在收到直接来自延安的讯号后极其重视。该机构将中共传来的信息进行汇总,不仅提供给美国政府高层加以研究,而且还转送给其他盟国进行参考。著名美国记者史沫特莱曾对此评价道:“林迈可和延安无线电学校创建了广播电台,在其后数年中,中国和西方世界通过这座电台,才听到了华北的新闻。”而美国亚洲问题研究专家、林迈可的外孙女李淑姗则认为:“林迈可的贡献在于他不仅使中共突破了国民党的新闻封锁,而且使中共绕过美国在重庆的驻华大使馆,能够直接、及时地与华盛顿的决策者们进行沟通,避免了重要信息在传递到西方之前遭受过滤和阻碍。”

林迈可从包瑞德那里“借”了不少通信宝贝。好东西拿来后,王诤喜上眉梢,他马上发现有两部是超短波无线电话机,试着开机,发现果然好用。当即送往在枣园的毛主席处和王家坪的朱总司令处,两人进行了联机。

毛主席一边走一边和朱总司令通话:“看来美国人的洋东西还是很不错的,可以洋为中用嘛!”毛主席放下机器就对王诤说:“这个电话好,可以不用电线。美国人能造这东西,我看你们也能造,你们不是已经造出不少发电报的电台了吗?现在就交给你们三局一个新的任务,制造我们自己的无线电话机!”

林迈可送还美军机器后,王诤马上就布置有关人员开始研制,虽然一度做出了样机,但没有成功。1947年春,终于生产出12部无线电话机。这里当然包含着林迈可的贡献。

林迈可与共产党一生的友谊

抗战胜利后,林迈可决定返回家乡英国。离开延安时,周恩来前往机场为林迈可一家送行。

临行前的1945年11月7日,毛泽东设家宴为林迈可一家饯行。席间,毛泽东问了很多问题,听取他们的意见,并给予林迈可高度评价。来延安时宴会接风,离延安时家宴送别,而且是中国共产党最高领导人毛泽东亲自出面,林迈可独享殊荣。这份特殊待遇与林迈可真诚地对待中国共产党和八路军是分不开的。

林迈可不仅在延安通信事业上成绩斐然,还利用自己的特殊身份宣传中国共产党抗战,不断向世界传递有关敌后根据地的信息。早在1938年林迈可初到中国之时,就向英国驻北平领事馆递送了有关河北局势的报告,率先提出中共通过游击战有效地遏制了日本的侵略,日军在华北控制力量十分有限的信息。英国驻北平领事馆代办将此报告呈递给英国外交大臣哈利法克斯,并高度赞扬林迈可及其报告:“林先生是一位可靠、睿智的青年,我认为他的报告客观而不带偏见。”

根据英国驻华大使薛穆的要求,林迈可曾于1944年11月25日向其详细介绍了中共税收制度及“三三制”的运作情况。林迈可在报告中反映:中共拥有广泛的群众基础和强大的政治动员能力,这是保障敌后根據地长期存在的关键因素。1945年1月9日,薛穆将林迈可的信件转寄给了英国外交部远东司司长史班纳,同时告知:“你也许会对我收到的林迈可的一封来信感兴趣,这是他对我们要他进一步提供有关共区组织机构情况所做的回应。这封信提供了延安政权某些方面的细节,例如税收方法和‘三三制的运作,其内容比我过去所看到的都更详细。”

林迈可自称是生活在敌后根据地“唯一的英国臣民,而且实际上是对共产党地区有详尽的了解、与共产党领导人有密切联系的唯一一位非共产党的外国人”。他利用自己与英国驻华大使馆和英国政府高层的关系,向西方世界传递了大量有关中共抗战情况的珍贵信息。从某种意义上说,林迈可是战时英国政府直接获取有关中共方面一手情报资料的最重要的渠道之一。

林迈可还利用自己曾是大学讲师的身份特长写文章,宣传中国共产党领导八路军抗日及解放区的新面貌。在自传中,林迈可非常赞赏中共的供给制和全民抗战。他写道,很多国民党军人、日本军人饿死路边,但是共产党却在老百姓的支持下,靠合理税收和大生产,保证了粮食供给。他深信,如果八路军有了充分的武器装备,打败日本人并非难事。

林迈可对中国共产党和解放区的观察是冷静、理性、客观的。林迈可在自传中提到,1945年10月,在离开延安之前,他撰写了一份题为《延安哪里有缺点》的报告,批评了某些工作效率低下与官僚主义作风,同时也说,当时的延安,真正实行了“知无不言,言无不尽;言者无罪,闻者足戒”。

林迈可将撰写的介绍抗日根据地的新闻稿件,投给包括《泰晤士报》等在内的国外主流媒体,同时托一些途经延安的外国人把稿件带出中国,寄给在英国的父亲,让其转交给英国媒体。后来,林迈可在回国成为英国上议院议员后,还经常在上议院讲到中国,要英国人多了解中国,向中国学习。他还出版了很多关于中国的著述。

1945年11月,林迈可一家转往重庆经印度返回英国。在回国去机场的路上,林迈可对送行的周恩来说,他的重要任务就是要让中国以外的世界知道华北敌后根据地,知道有一支共产党领导的部队以及边区政府的存在,知道共产党已控制了华北的大部分地区,并在和广大人民一道建设战后的中国。

林迈可是言行一致的人,他与中国共产党的友谊延续了一生。

1954年8月,李效黎偕丈夫林迈可随英国工党代表团访问中国,并担任翻译,为中英两国友好关系的建立和发展作出了积极的贡献,受到党和国家领导人的接见。此后,林迈可、李效黎又多次回到中国,为中英两国的文化交流做了大量工作。

1983年,林迈可夫妇二人再次来到中国,受到萧克将军等老朋友的宴请。

1986年,林迈可访问北京大学,发表了精彩的演说,其中的一段话发人深省:“中国共产党领导的八路军在华北敌后进行了抗日游击战争,但海外世界只有很少人知道这个事实。很多海外华人都会问我和我妻子同样的问题:中共在抗战中真的抵抗过日本侵略军吗?中共是否切实参加了抗战?台湾学生听到的是中共在抗战时期‘按兵不动,坐享扩大军队和地盘,进而准备控制全中国。然而,八路军抗战的事情,我们是百分之百地有权证实的,我是以外国非共产党员身份参加共产党领导的抗日工作的少数人之一。我目睹了他们与强大的侵略者斗争的情景,我用我的笔和相机把这一切都记录在案。”

1994年2月13日,林迈可在美国病逝,享年84岁。