爸爸妈妈再聚红岩

童丹宁

抗日战争时期,我父母怀着共同的理想信念,在红岩村相聚、相知,成为了革命伴侣,并携手一生。他们是忠诚的红岩村人,其身后骨灰一半撒在嘉陵江里,一半深埋红岩的泥土中。红岩村见证了他们的爱情,也成为他们永恒的归宿。

2023年3月7日,是父母结婚80周年纪念日。在春至人间的季节,我倍加怀念他们。

相聚

1914年9月20日,爸爸出生在福建省长汀县童坊镇童氏大屋耕读居。按照家谱他是“大”字辈,所以叫童大鹏。“耕读居”一词,充分表明了客家人既要种田又要读书的治家之道。

爸爸从小参加劳动,同时读私塾、上小学,一直读到新桥师范。1930年6月,当红军进长汀扩军时,在学校地下党员的引领下,16岁的他毅然参加红军。别人说,你个子这么小叫什么“大鹏”呢?所以,他在报名时改名童小鹏。

爸爸当月参军,当月入党,在红四军政治部做秘书工作。他参加了中央革命根据地五次反“围剿”,走了二万五千里长征,“三次炸弹未炸死”,艰难而幸运地到达陕北,并参加了东征。进入红军大学学习时,被毛泽东看中,担任他的秘书。1936年12月西安事变爆发,爸爸跟随周恩来到西安。从此,他在周恩来身边工作40年。

西安事变后,国共开始第二次合作,爸爸随周恩来到南京、转武汉、进长沙、绕桂林,最后到了重庆。“蜀道难,难于上青天。”日本军队过不来了,重庆就成了战时首都,八路军重庆办事处也入驻红岩村。1939年1月,以周恩来为书记的中共中央南方局在重庆成立,作为我党在国统区的坚强领导核心。当时,爸爸对外是八办的机要科长,对内是南方局秘书长。他在周恩来、董必武老一辈革命家的领导下,在重慶战斗了近八年。

我的妈妈叫紫非,原名张子复,在重庆八办叫朱紫非。1918年11月,妈妈出生在湖南省宁乡县毛工桥乡和家冲,在家排行第四。由于家境殷实,外祖父思想开明,她自幼入祠堂私塾启蒙,后入新校学习。

1935年,妈妈进入宁乡第一女校读初中。在校期间,她开始接受进步思想的熏陶。这一时期,为培养战地和后方医护人员,当地开办了一个看护班。看护班的学员以女校较年长的学生为基础,吸收部分社会知识青年参加。妈妈作为该校学生参加了看护班的学习。同期学员后来均成为当地护理人员骨干,悉心照顾受伤的抗日军人。

妈妈在学校接受到新的教育内容,逐渐了解国家时事。卢沟桥事变后,她不愿做亡国奴,决心走上抗日战场,杀敌保家乡。做出这一重大决定,还与她的家庭背景密切相关。

她的叔父张漱华,在大革命时期当过北伐军叶挺独立团第一营营长及后来的补充团长,中共地下党员,曾任湘中游击队第三支队参谋长;伯父张伯伦也是中共党员,曾任湘中游击队第三支队政委;姑母张觉非是大革命时期湖南省军委书记李汉藩的夫人,坚定的共产党员,中国第一批女共青团员之一,与杨开慧是同班同学。同时,“宁乡四髯”(何叔衡、谢觉哉、姜梦周、王凌波)与妈妈的家族有着姻亲或千丝万缕的联系。受长辈和亲属的影响,妈妈更加坚定去延安的决心。

1937年8月,妈妈通过八路军湖南办事处去了延安,进入延安女子大学学习,毕业后被调到中央办公厅机要处工作。妈妈去延安时,向刘少奇借了40元作为路费。20世纪60年代,我们在国务院小礼堂看电影,刘少奇也来了,妈妈赶紧走过去向刘少奇表示问候。刘少奇诙谐地说:“你的40块钱还没还我呢!”

1940年7月,周恩来回延安出席中央政治局会议,爸爸随行。会议结束后,周恩来选调了一些机要电台人员到重庆,其中就有我妈妈。

妈妈他们与周恩来同机到兰州停留,吃饭后飞往重庆。爸爸是机要科长,热情地招呼他们。妈妈对爸爸的第一印象是:见一个小个子,上下跑来跑去……

结婚

由于爸爸在机要科年龄最大,老一辈革命家都非常关心他的婚事。1937年春,他在西安红军联络处工作时,林伯渠给他写过一首打油诗:“年居二五尚无妻,东西南北走马蹄。伤心经过板子巷,看见公鸡追母鸡。”其实那里没有女同志,当然不可能谈恋爱、结婚。

1938年1月,爸爸担任中共中央长江局秘书兼机要科长。长江局有女同志,同办事处来往的女青年也很多,但因为工作忙,爸爸没时间谈情说爱。9月,他随王明、周恩来、博古回到延安。

在延安时,中央组织部调了一批译电员和报务员(有男有女)到重庆,译电员由中央机要处处长李质忠决定,报务员由军委三局局长王诤决定。爸爸到重庆后,一些机要人员也被调到重庆。博古看到那些同志,对爸爸开玩笑道:“你为什么不自己去选个好对象,尽调些‘孟良、焦赞来。”爸爸说:“这都是由机要处和军委三局决定的,我想选对象也选不了啊!”

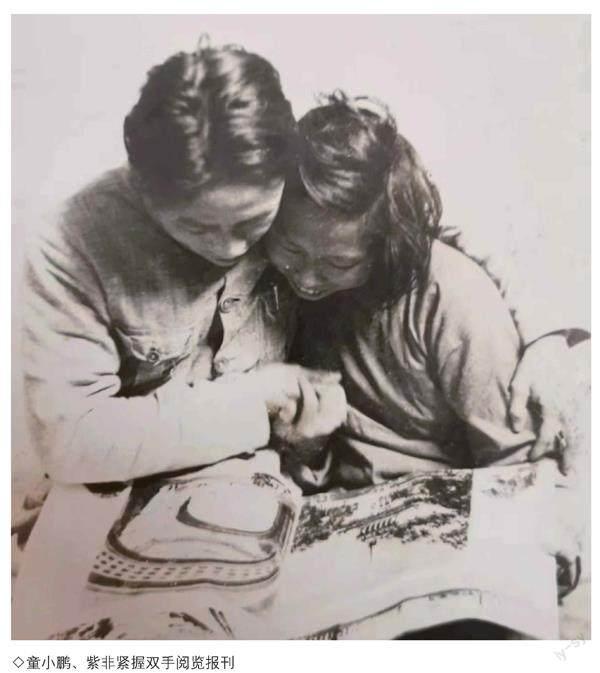

1940年7月,妈妈被调到重庆八办当译电员,在爸爸领导下工作。在艰苦的工作和学习环境中,他们经过互相了解,有了一定感情。1941年初,爸爸向妈妈表达了愿望,但遭到妈妈拒绝。已经27岁的他尽管有些不快,但照常工作学习,说:“不能勉强人家嘛。”

后来,爸爸与电台的李冠华经过接触,确定了恋爱关系,并报告了南方局组织部长孔原。随着重庆形势日渐紧张,外面需要建立预备电台,李冠华被派到重庆郊区地下党员莫止家里,与莫止母亲同住。一段时间后,莫止和李冠华由假夫妻逐渐产生了感情。孔原曾征求爸爸的意见,是否调李冠华回来。爸爸表示工作重要,个人问题是小事。此后,经组织批准,莫止和李冠华结为夫妻。抗战胜利后,他们到上海吴克坚系统工作。

1942年冬,爸爸第二次向妈妈提出结婚的想法。这一次,妈妈没有反对,但说要考察一段时间,即先订婚再结婚。工作之余,他们在山坡上、小溪旁、“情人”桥留下了热恋的身影。经孔原批准,爸爸妈妈决定于1943年元旦订婚,三八国际劳动妇女节结婚。

因周恩来在三八妇女节当天有统战活动,结婚仪式提前在3月7日举行。晚饭前,周恩来和爸爸妈妈在八路军重庆办事处楼前合影。经办事处处长钱之光批准,晚饭多加了两个菜,周恩来、邓颖超、董必武、何莲芝、孔原、钱之光和爸爸妈妈一块吃饭。饭后,大家一起到俱乐部参加婚礼晚会。

邓颖超在祝贺讲话中希望所有夫妻都实行“八互”,即“互爱、互敬、互勉、互慰、互信、互助、互让、互谅”。周恩来勉励爸爸妈妈要把夫妻关系搞好,把革命工作做好。他还对在场的青年同志打趣道,没有结婚的同志不要胡思乱想,只要条件成熟,对革命工作有利,一一都要解决。董必武作诗《贺童小鹏、朱紫非结婚》:“春至人间后,童朱鼓瑟琴。不须书两地,已结带同心。桃夭华灼灼,梅标实沉沉。灼灼桃华绽,双双燕子临。红岩三八节,喜引凤凰音。”

当晚,爸爸离开三楼的机要斗室,妈妈离开集体宿舍,搬到了周怡、张玉琴住过的稍大的房间,结为革命伴侣。他们的被单是刘太太(即饶国模)送的,毛巾是申光送的,两条枕巾是刘恕送的。他们自己买了几尺棉布,妈妈缝了一件背心、一条裤衩,就这样开始了婚姻生活。

生子

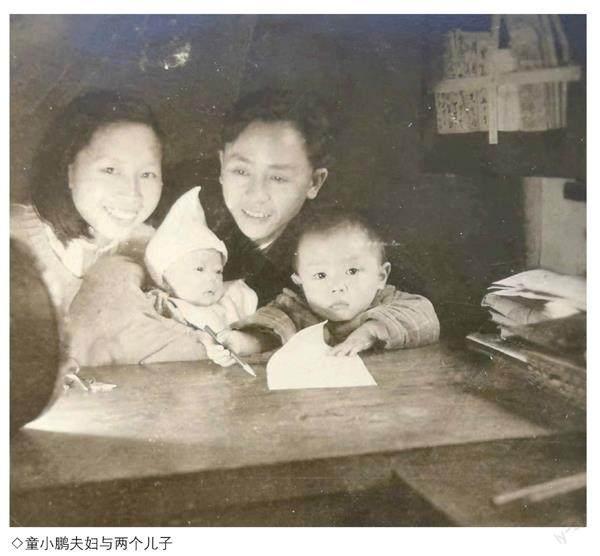

结婚后,爸爸妈妈相亲相爱,工作上互相帮助,生活上互相照顾。1943年12月1日凌晨,我出生了。当时,在红岩出生的孩子不少人名字中都有一个“丹”字,孔原叔叔翻看了《列宁选集》,给我取名“丹宁”。爸爸妈妈说,我小时候长得很胖,头圆圆的,脖子上有三层肉,很像美国总统罗斯福,大家就叫我“罗斯福”。所以,我的学名叫丹宁,小名叫罗斯福。

那时,牟爱牧、荣高棠、申光都有孩子,洗婴儿尿布是他们的业余工作。重庆多雨,又是雾都,空气湿度大,为了使尿布干得快,他们把食堂的烟囱当烤箱,用来烤尿布。有一次,周恩来、邓颖超回了延安,爸爸妈妈带着我在二楼周恩来、邓妈妈的办公室兼卧室暂住了一段时间。一天晚上,爸爸为了哄我睡觉,抱着我在二楼走廊里来回走动,一不小心从楼梯间滚了下来。爸爸本能地把我紧紧抱着,滚到楼下时,他的额头碰破,鲜血直流,而我毫发无损。

1942年以后,办事处的孩子多了起来。为不影响同志们工作,又能很好地教育管理孩子,在邓颖超、钱之光的关怀下,红岩托儿所建立起来。托儿所有几间平房,一个院坝,文书科员张德碧任所长,女工田妈妈负责做饭、打扫卫生,妈妈们轮流值班照看十几个孩子。孩子们的名字都特别有意思,如小丘吉尔、顽固、灯泡、贝贝、罗曼、阿米、乐天等,充分反映了爸爸妈妈们的革命乐观主义精神。

1945年10月,我的弟弟在红岩村降生。为纪念抗战胜利,爸爸妈妈给他取名“利宁”。

离别

1946年4月30日,国民政府在重庆发布“还都令”。5月3日,周恩来率中共代表团成员邓颖超、陆定一,秘书长齐燕铭,中共中央重庆局主要负责人廖承志、钱瑛、王炳南、童陆生、章汉夫、宋平、章文晋和机要电台人员共10余人,乘坐马歇尔的专机飞抵南京。5月15日,爸爸和部分机要电台人员携带400瓦的大电台乘美军运输机到南京。16日,董必武、李维汉等30余人抵达南京。17日,代表团顾问何思敬、李澄之等20人,最后一批乘中航飞机到南京,其余人员和家属分批乘船先后到达南京。

离开重庆前,由于交通困难,组织上同意一部分家属先疏散。妈妈就带着我和弟弟,在一位叔叔的护送下回到湖南宁乡老家隐蔽。原打算交通畅通时再去南京,后因形势变化很快,国共内战一触即发,南京中共代表团不断疏散人员,妈妈就一直待在宁乡农村。为隐藏真实身份,妈妈以家庭为据点做掩护,联络到原宁乡县委书记李石锹,暗示李到南京梅园找爸爸,并转告我们母子的情况。

李石锹知道爸爸妈妈的一些情况,很快去南京找到爸爸,说明我们母子情况和他的真实来意:要求找党的关系,领导他们在宁乡一带搞秘密武装,准备迎接解放军。经组织部长同意,爸爸和组织部的梁华给他看了文件,谈了解放战争形势和党的任务,鼓励他们在农村组织群众,利用可能条件进行合法斗争。回到宁乡后,李石锹组织一部分群众和秘密武装,配合解放军解放宁乡。在此期间,妈妈以教师身份进入宁乡横市云山书院教书,以合法职业从事党的宣传和动员工作。

1948年上半年,妈妈从宁乡老家来到长沙,经她的哥哥张熏陶介绍,在安江县审计部门工作。这年冬天,中央统战部到河北平山县李家庄时,妈妈接到组织通知,要其前往。于是,她独自向南绕到香港,搭乘民主人士到北平参加新政协的船,于1948年12月到李家庄与爸爸团聚,回到了组织怀抱。

我和弟弟则留在宁乡老家,直到1950年,妈妈才把我们接到北京。

情深

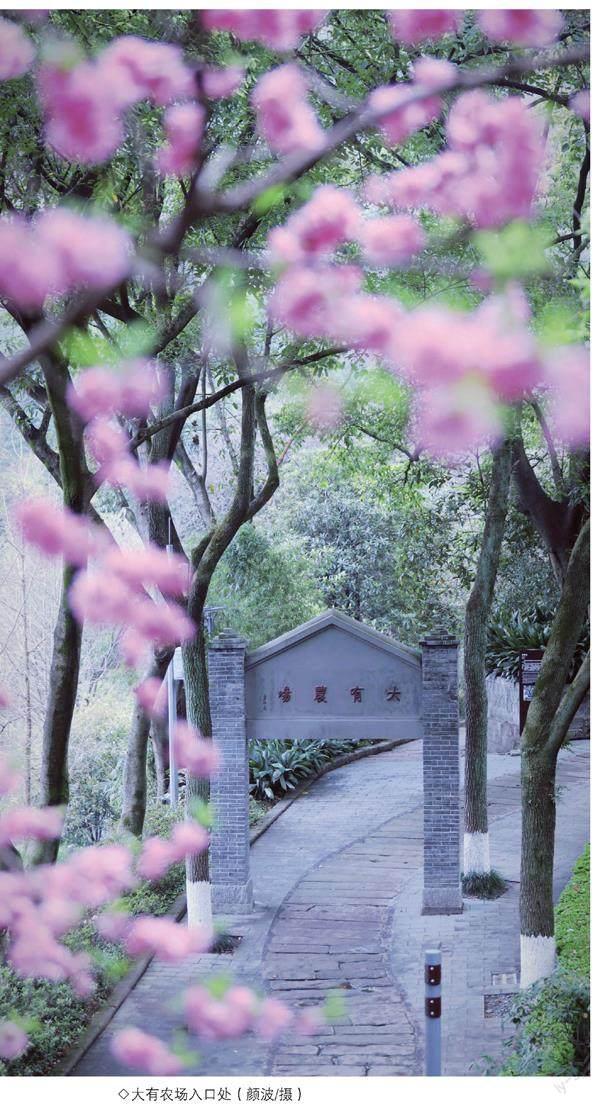

爸爸妈妈在八路军重庆办事处工作多年,在红岩恋爱、结婚、生子,对红岩怀有深深的情谊。在渝期间,他们在周恩来、董必武、邓颖超等老一辈革命家直接领导下工作,经历了国民党反动派三次反共高潮的生死磨炼,经历过整风学习,坚定了革命信心,学到了崇高的革命品质。他们与钱之光、孔原、荣高棠、管平、袁超俊、申光等共同战斗和生活,结下了深厚的革命友谊。中华人民共和国成立后,爸爸妈妈一起先后9次重返红岩村,爸爸回红岩的次数多达11次。重返期间,他们讲革命历史,赠送历史照片和革命文物,编辑《南方局党的资料》,参加各种纪念活动。在中共中央南方局成立60周年时,爸爸就带着我们哥俩一块回到红岩参加活动。

为了专心撰写回忆录,爸爸妈妈于1990年底从北京迁居漳州。爸爸撰写了由陈云题词的《风雨四十年》,由谢冰心题词的《少小离家老大回》和《回忆与思念》文集。2001年4月,爸爸正在编写《历史的脚步声》影集时,突发脑梗住院。这本由杨尚昆题写书名的影集只编了前部分,留下了遗憾。

1993年7月14日,妈妈在漳州因心脏病去世,享年75岁。1994年3月6日,爸爸带着我们兄弟和亲属专程把妈妈的骨灰从漳州送到重庆。第二天上午,我们乘船顺嘉陵江逆行而上,到达红岩村后山红岩嘴,将妈妈的骨灰一半撒向江中,一半埋在红岩村的山坡上。墓穴里放着一瓶妈妈喜欢喝的茅台酒,另外还空着一半的位置,用水泥封好后又用土和树掩盖起来。爸爸当着众人的面,郑重宣布:“当我将来寿终正寝以后,由丹宁、利寧和其他家属一起同样把我的骨灰送回红岩,让我同紫非永远在红岩安息。”

2007年7月14日,爸爸在北京去世,享年93岁。7月21日,遗体告别仪式在八宝山举行,遗体火化后暂存八宝山。遵照爸爸遗愿,2009年5月9日,我们兄弟到达红岩嘴,将爸爸的骨灰一半撒向嘉陵江,另一半骨灰则和妈妈放在一起,实现了爸爸妈妈生前的愿望。

作者系童小鹏之子,中国红岩儿女联谊会总干事

编辑/杨洋

——“柿乡”红岩新变