合理改编教材例题,提升学生数学思维

李侬民 余叶军

教材中的例题是专家经过反复推敲、精心选择的教学资源,一般设计在新概念、新命题之后。教材中的例题教学是教师用作示范讲解的重要手段,也是帮助学生理解,掌握,运用数学概念、定理和法则等相关知识的有效途径。囿于教材的篇幅,教材例题的设计不可能面面俱到,也不可能关注到各类学生的认知情况,这就需要教师将例题适当改编设计,以便更好地发挥例题的育人功能。下面,笔者以苏科版数学教材七(上)第6章第1节“线段、射线、直线”中的一道例题为例,浅谈如何提升学生数学思维。

一、原题呈现

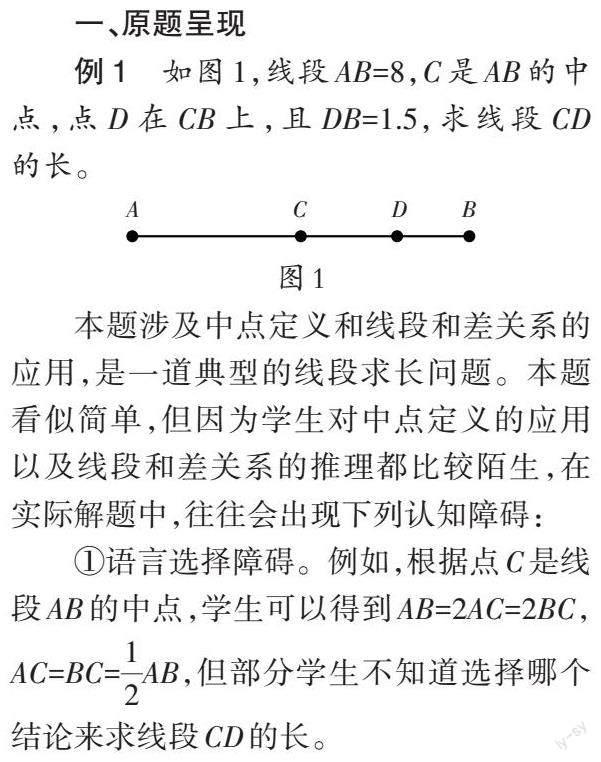

例1 如图1,线段AB=8,C是AB的中点,点D在CB上,且DB=1.5,求线段CD的长。

本题涉及中点定义和线段和差关系的应用,是一道典型的线段求长问题。本题看似简单,但因为学生对中点定义的应用以及线段和差关系的推理都比较陌生,在实际解题中,往往会出现下列认知障碍:

①语言选择障碍。例如,根据点C是线段AB的中点,学生可以得到AB=2AC=2BC,AC=BC=[12]AB,但部分学生不知道选择哪个结论来求线段CD的长。

②语言转换障碍。当前学生的数学语言表达是通过列算式或者列方程的方式,还不会用“因为……所以……”的方式进行几何推理,所以学生能列算式求出CD的长,却不能将算式语言转化成推理语言。

③语言组织障碍。因为求CD的长不是一步就能解决,所以部分学生不知道先用哪个条件,容易出现表达混乱的状况。例如,有些学生发现CD可以用BC减去BD来求,第一步就写“∵CD=BC-BD”,当发现BC的长需要通过中点的定义来求时,又寫“∵点C是线段AB的中点”,将两个条件写在一起了。

二、例题改编

要把文章写好,必须先把句子写好。同样,要把推理写好,必须先把基本的概念、命题的几何语言写好。例题中涉及中点定义和线段和差运算,所以笔者采取先分后合、先易后难、先具体后开放的改编策略。

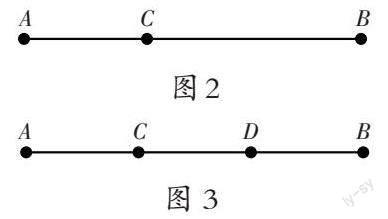

变式1 如图2,点C是线段AB上一点。

①图中有几条线段,它们之间有什么数量关系?

②若AB=8,AC=3,求线段BC的长。

③如果让你添加线段长,你还能提出什么问题?

④如图3,如果在线段AB上再添加一点D,图中又有哪些线段?如果求线段CD长,你有哪些方法?

⑤图3中,若AB=8,AD=5,BC=6,求线段CD的长。

⑥请结合图3,重新给定一些线段的长,为你的同桌设计一个新问题。

【设计意图】变式1设计了6个问题,前3个问题涉及3条线段,后3个问题涉及6条线段,难度由易到难,螺旋上升。求线段长的关键是找到线段之间的数量关系,问题①和④是让学生观察分析找到线段间的数量关系,并会用和差的方式表示,培养学生从复杂图形中分解基本图形的能力;问题②和⑤主要是教师示范用“因为……所以……”来推理;问题③和⑥是让学生模仿用“因为……所以……”来推理,强化推理语言书写的规范性;问题③是师生互动,目的是教师引导学生推理,及时发现、解决学生存在的问题;问题⑥是生生互动,借助小组合作,互助互学,排除推理障碍;问题③和⑥都是开放式问题,能渗透分类思想,培养创新意识,也能培养学生提出问题、解决问题的能力。

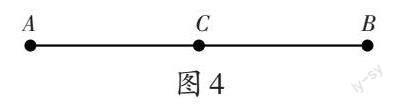

变式2 ①移动图2中的点C,当满足什么条件时,点C是线段AB的中点?

②如图4,点C是线段AB的中点,若AB=8,求线段AC的长;若AC=4,求线段AB、BC的长。

③如果将问题②中“点C是线段AB的中点”换一种表述方法,你会如何改编问题②呢?

④如果将问题②中“点C是线段AB的中点”换成AC=2BC,又应该如何求解相关线段长呢?

【设计意图】一个定义往往有两层含义:一是作为条件,二是作为判定依据。变式2要让学生充分理解这两层含义,所以问题①是将中点定义作为判定依据,问题②是将中点定义作为条件;问题②用中点的两个结论分别求线段长,排除语言选择障碍;问题③进一步引导学生理解中点的定义,感悟文字语言和符号语言的对应关系;问题④是跳出中点定义之外,感悟中点定义的本质(一种线段间的数量关系),渗透方程思想,体会求线段长的一般方法。

变式3 在图4中,点C是线段AB的中点,如果在线段AB上再添加一个点D。

①如图1,若AB=8,DB=1.5,求线段CD的长。(教材例题)

②请自己在图4中添加点D的位置,并添加适当的条件,设计一个新的问题。

【设计意图】在经历线段和差推理和中点推理之后,再出示教材例题(问题①),难度系数大大降低,学生也能感受到复杂问题实际上是基本问题的融合;问题②让学生自主设计问题,因为设计问题和解决问题是两种互逆的思维方式,能更好地理清线段间的数量关系,理顺推理过程的书写顺序,培养完整的思维方式。学生在设计问题时,必然会借鉴教师的设计,以及之前在例1、例2中获得的经验,自觉运用类比、转化的数学思想。

三、教学反思

1.例题改编要分析学生认知障碍,剖析设计意图

教师改编教材例题要摸清例题的设计意图,分析学生可能会出现的认知障碍,提前干预,将认知障碍消灭在萌芽状态,提高例题教学效率。

本节课例题的设计意图是让学生理解中点的意义,会用“因为……所以……”的方式表达线段中点定义和线段和差数量关系。这是一种新的语言表达方式,因此,学生在语言的选择、转换、组织、表达等方面均存在不同程度的认知障碍,教师必须引导学生循序渐进,打好扎实的基础。为了排除这些障碍,笔者采用先拆后合的方法,让学生先用“因为……所以……”表达线段和差,再用“因为……所以……”表达中点的定义,最后将两个问题融合,完成教材例题的教学目标。

2.例题改编要关注学生认知差异,推动全体发展

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(下称《课标(2022)》)中提出,义务教育数学课程要致力于实现义务教育阶段的培养目标,使得人人都能获得良好的数学教育,让不同的人在数学上得到不同的发展,逐步形成适应终身发展需要的核心素养。在实际教学中,因为每个学生的知识基础、认知结构不同,学生之间形成了认知差异。要想人人都能获得良好的数学教育、人人都能得到发展,例题的改编就要遵循起点低、坡度小、螺旋上升的原则,既要有教师示范引领,也要有学生参与活动;既要重视独立思考,也要重视合作交流。

由于面向的是七年级学生,所以本节课例题设计起点较低,目的是让每个学生都学会最基本的推理语言。教师通过设计开放性的问题,一方面让学生参与其中,另一方面让学生有选择性地做题。在问题设计过程中,基础薄弱的学生可以模仿示例设计问题,通过同类问题的解答,学会推理,增强信心;基础好的学生不满足于模仿,他们思考问题全面,思维敏捷,不自觉地运用分类、类比等思想创造性地设计问题,通过成功的问题设计,满足了他们探索的欲望,培养了提出问题、解决问题的能力。例题中设计生生互动的问题,目的是让每个学生都得到不同程度的发展,培养学生的合作意识。

3.例题改编要调动学生自我监控,促进自我调节

《课标(2022)》强调学生是学习的主体。学习应该是一个主动的过程,教师要鼓励学生自我监控学习。自我监控是参照一定的标准,主动跟进自己的学习目标、内容、效果等达成情况。自我监控是为了促进自我调节,增强学习的自我效能,激发学习数学的内在动力。在自我调节的学习中,学生的自我反映通常有两种形式:一是自我认同,这是一种积极的自我反馈评价,能激发学生学习的兴趣,提升学习的信念水平,它是实现“教而不教”的保障;二是自我适应、自我防御,这是一种调节性自我反馈评价,能调适学生的学习心理,优化学习策略。

例题设计要具有参与性,只有学生参与其中,才能调动自主监控,发现存在的问题,并在教师的引导示范下及时自主调节,达成学习目标;例题设计还要具有展示交流性,初中生喜欢展示自己,特别是在同伴面前,利用这个心理特点设计有层次的问题,让不同层次的学生都有展示的机会,这样的例题设计必然事半功倍。

(作者单位:1.江苏省仪征市新集初级中学 2.江苏省仪征市实验中學)

本文系江苏省教育科学“十四五”规划立项课题“基于苏科版教材的初中数学学科育人实践研究”(课题编号:D/2021/02/613)研究成果。